Валерий Шубинский

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

Узнав о благочестивых настроениях раскаявшегося арестанта (которые товарищами были восприняты как “помешательство на религиозной почве”), шеф жандармов Оржевский предложил ему вместо пожизненного заключения монашество. Ювачев отказался. Наконец, 24 мая 1887 года, был отправлен в одну из самых отдаленных точек империи – на остров Сахалин, который в то время использовался почти исключительно в качестве места ссылки. Путь (через Одессу, Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны) занял больше двух месяцев.

Книга И.П. Ювачева (И.П. Миролюбова) “Шлиссельбургская крепость” (М., 1907). Обложка.

При отправке Ювачеву не разрешили взять с собой в дорогу Библию. После его жалобы решение было изменено, но слишком поздно. Однако бюрократическая машина не дала сбоя: Библия была отправлена отдельной посылкой вслед за своим владельцем, проделала путь через Суэцкий канал, Индийский океан, Китай, Владивосток и через полгода прибыла на Сахалин.

Перед недавним шлиссельбургским узником, еще недавно похороненным заживо, открылась некая перспектива. Сопроводительное письмо, посланное вместе с заключенными, гласило:

При назначении этих ссыльных на остров Сахалин принято было во внимание, в виду чистосердечного раскаяния их, поставить их вне того растлевающего влияния, которое могли бы оказать на них другие государственные преступники. Все эти 5 арестантов представляются людьми крайне молодого возраста и, при условии подчинения их целесообразной карательной обстановке, могут подавать надежду на обращение к полезным занятиям в пределах избранного для них острова Сахалина… Если они своим поведением докажут, что они действительно раскаялись в своих преступлениях и оставили свои ложные убеждения, они могут быть приурочены к таким занятиям, которые соответствовали бы их физическим силам, уровню способностей и образования каждого… В частности, по отношению к ссыльно-каторжному Ивану Ювачеву Управление считает не лишним пояснить, что он в случае доказанного одобрительного его поведения как бывший штурманский офицер мог бы оказать на Сахалине весьма существенную пользу исполнением различных работ по геодезическим измерениям, нивелировке местностей и составлению расчетов по землемерной части[13].

Книга И.П. Ювачева “Восемь лет на Сахалине” (СПб., 1901), изданная под псевдонимом И.П. Миролюбов. Титульный лист.

Ювачеву на словах было обещано, что вскоре он будет переведен на положение ссыльного, потом – в государственные крестьяне, а там уж и до полного восстановления в правах недолго. Все это осталось пустыми посулами, но заниматься физическим трудом (плотничеством на строительстве храма) Ивану Павловичу и в самом деле пришлось недолго. Через пять месяцев по прибытии на Сахалин он был определен в помощь Марии Антоновне Кржижевской, фельдшерице и заведующей метеорологической станцией. Кржижевская была из породы героических альтруисток, воспитанных литературой того времени. Пережив какие-то личные разочарования, она отправилась на Сахалин, чтобы посвятить себя служению “несчастным” и среди них провести остаток жизни. С этой женщиной, которая была старше его на шесть лет, бывшего моряка связала трогательная дружба с оттенком платонической влюбленности. Опубликована переписка, которую они вели между собой (служебные дела заставляли Ивана Павловича разъезжать по острову)[14]. Во сне Иван Павлович объяснялся Марии Антоновне (которая при том была моложе и красивее, чем в жизни) в любви – почему-то в присутствии собственной матери. В жизни до таких объяснений дело, видимо, не доходило. Но смерть Кржижевской (от туберкулеза, в 1892 году) стала для него потрясением, от которого он оправился не сразу. Все же оправился – и сам, находясь еще формально на положении каторжанина, возглавил метеостанцию. Результаты его наблюдений позднее дважды (в 1894 и 1896 годах) выходили отдельными брошюрами.

Годом раньше ему пришлось проявить себя в своей первоначальной, морской, профессии: ему было поручено испытать первый сахалинский катер “Князь Николай Шаховской”. На борту этого катера он пересек Татарский пролив и обошел западные берега острова. Одновременно он истово исполнял обязанности старосты церкви, в строительстве которой когда-то участвовал. Начальство ценило образованного и исполнительного каторжанина. Появились у него и друзья. Кроме Кржижевской, это был, в частности, Лев Яковлевич Штернберг, тоже народоволец, впоследствии, как многие бывшие “политические” ссыльные, ставший крупным ученым-этнографом, заместителем директора Кунсткамеры. Переписка, которую вели между собой Ювачев и Штернберг в разъездах по Сахалину, затрагивала и духовные вопросы[15].

Мария Кржижевская, 1880-е. Из книги И.П. Ювачева “Восемь лет на Сахалине”.

Ювачев оказался на Сахалине в то же время, когда его посещал Чехов (август 1890-го). К общению с политическими ссыльными писатель допущен не был, но с Иваном Павловичем ему встретиться довелось. В “Острове Сахалине” мимоходом упоминается неофициальный заведующий обсерваторией в Рыкове, “привилегированный ссыльный, бывший мичман, человек замечательно трудолюбивый и добрый”[16]. Некоторые исследователи видят в Ювачеве прототип героя чеховского “Рассказа неизвестного человека”. Спустя несколько лет Ювачев послал Чехову одну из своих метеорологических брошюр, исправляя климатологические рассуждения в “Острове Сахалине”. Вообще же отношение “бывшего мичмана” (чин, правда, указан не совсем точно) к чеховской книге было неоднозначным. В частных разговорах (с Толстым в том числе) он упрекал Антона Павловича в тенденциозности, в сгущении мрачных красок при описании сахалинского быта[17], хотя и его собственные мемуары[18] светлого впечатления не оставляют. Тем не менее лично он адаптировался на острове, смог проявить свои знания и способности.

Однако долгожданных перемен к лучшему в его положении все не происходило. 21 января 1892 года Ювачев со свойственной ему пунктуальностью записывает свой очередной сон, приснившийся “ровно через три дня после новолуния”:

…Видел Государя и наследника. Государь был не похож на Александра II. Симпатичный, строгий, с ясными глазами. Наследник высокий юноша[19]. Я вошел в комнату, нет никого. Входит Государь. Увидев меня, он подумал, что я проситель. – Спрашивай, чего надо, только говори всю правду. Разговорились. Он как-то вспомнил, что я штурман-офицер Ювачев. Все-таки я старался объяснить свое преступление, говорил, что я фактически ничего не сделал, просил ради стариков отпустить меня. Говоря о социалистах, Государь заметил, что они занимаются пролитием крови и спиритуализмом. Потом я вышел, стал читать <письма?> стариков из деревни, как приходит ко мне наследник. Очень дружелюбно стали мы разговаривать, ходя по комнате из угла в угол обнявшись. Он приглашал гулять на реку. Я отговаривался и пригласил его к себе в гости. Он пошел. Когда я открыл калитку, проснулся[20].

Запись сна (как, впрочем, любые записи любых снов) несколько напоминает грядущую прозу Ювачева-сына. Но в каком-то отношении сон оказался в руку: изменения в положении узника пришли именно в год воцарения Николая II. 18 января Иван Павлович был официально переведен на положение ссыльнопоселенца (без права покидать Сахалин). 11 марта 1894 года государь (еще Александр III)

всемилостивейше повелеть изволил: перевести Ювачева в разряд сосланных на житье в Сибирь, с тем, чтобы ему было предоставлено, по прошествии тринадцати лет со дня вступления приговора по его делу в законную силу, права свободного избрания жительства в Европейской и Азиатской России, кроме столицы и столичных губерний, но без восстановления его в правах[21].

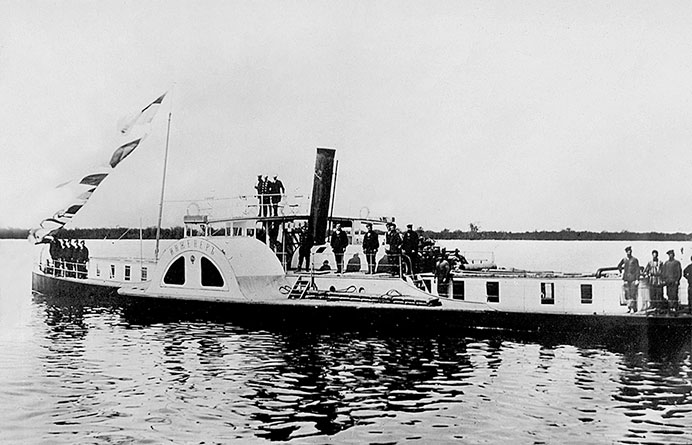

В 1895 году, уже в новое царствование, Ювачев сдал дела на метеостанции и уехал во Владивосток. Там он устроился на службу в управление строящейся Уссурийской железной дороги – сперва чертежником, а с апреля 1896-го – вновь по морской части: он был назначен капитаном принадлежавшего железной дороге двухколесного речного парохода “Инженер”. Согласно выданной при отбытии с Дальнего Востока аттестации, Ювачев,

спустив новый пароход, в две недели приготовился к плаванию, обучил команду на пароходе и восьми баржах и организовал непрерывную перевозку срочных грузов… изучил фарватер рек Имана и Уссури и буксировал по четыре баржи без лоцмана[22].

В 1897 году, согласно царскому указу, Ювачев мог вернуться в Европейскую Россию. Но на практике ему пришлось приложить некоторые хлопоты, чтобы получить разрешение на такое возвращение. 1 марта последовало наконец долгожданное распоряжение приморского губернатора. Ювачев отправился в путь. Маршрут его пролегал, согласно дорожному дневнику, через “Великий океан, Иокогаму, Токио, Гонолулу, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Чикаго, Буффало, Нью-Йорк, Атлантический океан, Ливерпуль, Лондон, Квинсборо, Флисенген, Берлин, Вержболов, Вильно, Гатчина, Тосно, Любань”[23].

Город Любань Новгородской губернии был ближайшим к столице местом, где Ювачеву разрешено было проживать. Отсюда он регулярно приезжал на короткое время в Петербург, где жили его родители и братья (Михаил, Андрей, Петр). Теперь он хлопотал о дозволении жительства в столице и возвращении прав состояния. Из-за поражения в правах пришлось отклонить лестное и выгодное предложение службы в Русском обществе пароходства и торговли. Наконец, в 1899 году, Ювачеву было разрешено повсеместное жительство в империи и возвращен чин прапорщика флота (соответствовавший поручику армии). Отныне он считался не “бывшим”, а отставным офицером.

Первая половина жизни Ювачева-отца могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Вторая половина обещала быть победнее событиями, но и она начиналась нескучно. Странствия продолжались: в первые годы после возвращения в столицу Ювачев (некоторое время прослужив в скромной должности десятника на железнодорожном строительстве) совершил паломничество в Палестину, побывал в Египте, Греции, Сирии, участвовал в географической экспедиции по исследованию устья Сырдарьи (вместе с молодым Максимилианом Волошиным, между прочим). В марте 1903 года, готовясь к женитьбе, он устроился на службу в Управление сберегательных касс – сперва на скромную должность помощника делопроизводителя в чине губернского секретаря (последнее вызвало неудовольствие Ювачева: в многочисленных рапортах он доказывал, что чину прапорщика флота соответствует более высокий ранг на гражданской службе). За двенадцать лет он вырос до ревизора первого ранга, надворного советника[24], был награжден орденом Святой Анны третьей степени. Новая служба тоже была сопряжена с дальними поездками: инспектируя сберегательные кассы, Ювачев объездил чуть ли не всю Россию, от Минска до Вилюйска.

Речной пароход “Инженер”. На капитанском мостике – Иван Ювачев, 1896–1897 гг.

Но главным в эти годы стало литературное творчество. Еще в крепости Ювачев начал писать стихи религиозного содержания, хотя прежде, по собственному признанию, поэзией особенно не интересовался. Стихотворчеством коротали бесконечные тюремные дни и его подельники – например, знаменитый своими энциклопедическими научными интересами Николай Морозов, с которым Иван Павлович подружился на прогулках. Поэтические опыты продолжались и на Сахалине. Ювачев пытался слагать религиозные гимны и кондаки, порой сам подбирая к своим стихам напев, перелагал псалмы, отзывался с христианской точки зрения на те или иные случаи тюремной и каторжной жизни. Особой литературной ценности его стихи не представляют, но вполне соответствуют общему, весьма невысокому уровню профессионального стихотворчества 1880–1890-х годов. Вот, к примеру, “Надпись на Библию”:

В этой книге вся жизнь отразилась,

В ней, как в зеркале, видим весь свет,

Тайна Божиих дел нам открылась,

Здесь на все есть готовый ответ.

Что уж было, что есть и что будет,

Чрез пророков Господь показал.

Милый друг! и тебя не забудет:

“Только верь и люби”, – Он сказал…[25]

Автор, посылая это стихотворение в одном из писем Кржижевской, отмечал ритмическое влияние Некрасова, самого читаемого в ту пору из русских поэтов. В других его стихотворениях слышатся явственные нотки Никитина и Кольцова, чьи “народные” стихи входили в школьную программу. Но вообще на Сахалине круг чтения Ювачева, по собственному признанию, изменился. Гюго сменил Толстой, Писарева – духовная и агиографическая литература. Среди книг, упоминаемых в переписке с Кржижевской, есть сочинения о Серафиме Саровском и “О подражании Христу” Фомы Кемпийского.

Именно в качестве духовного писателя Иван Ювачев (псевдоним – Миролюбов) и состоялся в зрелые годы. Уже вскоре после переезда в Любань он, в одном из прошений, мотивирует необходимость переезда в Петербург в том числе своим намерением зарабатывать на жизнь сотрудничеством в религиозных журналах. С 1900 по 1917 год он, не считая мемуаров и путевых очерков, опубликовал свыше 25 книг и брошюр. Одна из его книг – сборник рассказов “Между миром и монастырем” – была переиздана в 1998 году. Местами в этой книге мелькает нечто “хармсовское”. Ну, вот такой сюжет, к примеру: старец приказывает своему послушнику посадить на грядке капусту листьями вниз. Послушник, решив, что старец ошибся по слабости глаз, капусту сажает, но более традиционным способом. Увидев работу юноши,

старец повернулся к послушнику и стал смотреть на него с улыбкой своими светлыми глазами.

Послушник смутился от его долгого взгляда, почувствовал в нем безмолвный укор и покраснел.

– Родной мой, – проникновенно сказал старец. – Нам не капуста дорога, а дорого нам послушание.

– Ведь так же не вырастет, – пробовал оправдаться послушник.

– У нас, милый, молитвами святых отцов все вырастет![26]

Впрочем, такого рода сюжеты, пронизанные вызывающим, на грани пародии, абсурдом, вообще характерны для агиографии, и не только христианской. К тому же сюжетные тексты Ювачева-отца часто выглядят несколько комично из-за недостаточного авторского мастерства. Способностей беллетриста он явно был лишен. Художественный вымысел в тех случаях, когда Ювачев к нему прибегает, убог и откровенно служит дидактическим целям.

В своих опубликованных сочинениях Иван Павлович никогда не отступал от церковной ортодоксии и выказывал почтение к православным иерархам. Это не мешало ему быть желанным гостем в Ясной Поляне. Толстому он объяснял свои воззрения так:

…После Христа было две церкви – христианская и иудейская. Иудейская разрушилась, когда Богу было угодно, когда был разрушен храм в 70 г. Теперь есть православная церковь и церковь свободных христиан… Православная церковь разрушится, когда Богу будет угодно; нападать на нее не надо[27].

Эти мысли не были случайными: Ювачев, судя по собственным дневниковым записям, возвращался к ним в разговорах с разными собеседниками и три года спустя, поминая именно свою беседу с Толстым[28]. Двойственность, чтобы не сказать больше, позиции Ивана Павловича была слишком очевидна: он публично защищал то, что считал обреченным, и, будучи верным, по видимости, сыном церкви, дружил с людьми, которых церковь числила во врагах. Впрочем, он, решительно предпочитая спиритуализм пролитию крови, продолжал дружески общаться и со своими старыми товарищами-революционерами, вышедшими на свободу из заточения накануне и во время революции 1905 года. В отличие от другого религиозного писателя из старых народовольцев, знаменитого Льва Тихомирова, он не только никого не предал, но и ни от кого не отрекся.

Книга И.П. Ювачева “Паломничество в Палестину к Гробу Господню” (СПб., 1904). Титульный лист.

Идеи “свободного христианства”, новой Церкви должны были, казалось бы, сблизить Ювачева не только с Толстым, но и с теми, кто собирался в салоне Мережковских и на Башне Вячеслава Иванова. Тем более, что рассуждения Ювачева местами удивительно близки, скажем, к Владимиру Соловьеву. Например, диалог о совместимости христианства и военной службы в ювачевской “Шестой печати” (1905) очень напоминает аналогичное место в “Трех разговорах”. Да и апокалиптические настроения, предчувствие, что “теперь гудит шестая труба… Когда Христос свивает шестую печать – небо свивается в свиток и звезды падают…” – все это, казалось бы, совпадало с настроениями мистиков символистского круга. А настойчивое стремление связать “трансцендентные науки” с математическими выкладками, увлечение магией чисел сближает Ювачева-отца с Велимиром Хлебниковым, которого Хармс и его друзья будут со временем числить одним из своих главных учителей. Позднее Иван Павлович подарит на тридцатилетие своему “чокнутому сыну Даниилу – книгу чокнутого поэта Велимира”. Но самого старшего Ювачева “чокнутый поэт” и его “Доски Судьбы” не заинтересовали – ни до революции, ни в тридцатые годы. Видимо, эстетика модернистов была Ивану Павловичу слишком чуждой, язык, на котором они говорили, – невнятным. Воспитанный на Писареве, он навсегда остался наивным позитивистом, не по убеждениям, а по психологии. Мистические откровения у него сразу же переходили в бытовую дидактику, а то и в несколько гротескные рассуждения о том, грешно или нет посылать почтовые открытки и слушать граммофон (Ювачев приходит к выводу, что не грешно).

Иван Павлович Ювачев. Фотоателье А.А. Оцупа, 1900-е.

Но 1905 год давал религиозному публицисту Ювачеву и более интересные темы для размышлений… Осенью и в начале зимы события сменяли друг друга. Всеобщая политическая стачка, создание Петербургского совета рабочих депутатов, манифест 17 октября, назначение премьером либерала Витте, учредительные съезды трех враждебных партий (Союза русского народа, Союза 17 октября и конституционных демократов), манифестации, погромы в Западном крае и Закавказье, поджоги помещичьих усадеб, экспроприации, теракты, первый закон о выборах в Государственную думу, наконец, десятидневное вооруженное восстание в Москве.

В разгар этих событий, 27 ноября, бывший революционер Ювачев, гостя в Ясной Поляне у Толстого, так описывал происходящее в столице: “Социал-демократы хотят ввести диктатуру пролетариата… Шайки вооруженных людей врываются в дома. Охрана удвоена… Барышням опасно ходить по улице”[29]. Все эти непорядки не радовали Ивана Павловича – особенно в дни, когда супруга была вновь на сносях. Но, несомненно, он не считал лучшим методом борьбы с революционным насилием военно-полевые суды и “столыпинские галстуки”. В начале 1906 года отдельной брошюрой был издан очередной его нравоучительный рассказ, “Революция”, в котором некоему агитатору на митинге без труда удается переубедить толпу возбужденных рабочих – вот такими речами:

Я тоже за революцию… Нужно изменить свою жизнь, нужно непременно сделать революцию, обратиться к тому образу жизни, который проповедовал Сам Христос и Его апостолы… Я за свободу. Давно пора освободиться от сетей дьявола[30].

Вероятно, сам автор брошюры все же был настроен не так простодушно-оптимистично. Едва ли он в самом деле верил, что стихию можно победить сладкой проповедью. Происходящее казалось ему началом событий грозных, великих и роковых, событий, которые должны закончиться преображением мира: “Разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды”. Но прежде “наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди”.

Так сказано в книге пророка Даниила, самом раннем из библейских сочинений, содержащем апокалиптические пророчества. (Сам пророк жил в VII веке до н. э., в юности он попал в вавилонский плен, но книга написана, скорее всего, уже в дни Хасмонеев, после 165 года до н. э.)

Тридцатого декабря 1905 года Иван Павлович записывает в дневнике:

Пришел батюшка и стали решать, как назвать сына. Сообща решили назвать Даниилом. Во 1) сегодня память Даниила, 2) 12 дней тому назад видел во сне его, 3) по имени его “Суд Божий” можно назвать и свои личные страдания 14 <лет>[31] и “революцию России” 4) самый дорогой пророк для меня, из которого я строю свою философию[32].

Мальчик был крещен три недели спустя, 5 (18) января 1906 года в домовой церкви Убежища. Восприемниками от купели были тетка по матери Наталья Ивановна и дядя по отцу Петр Павлович. Таким образом, дядя рядом с колыбелью все же появляется – но неизвестно, был ли он гурманом.

3

В первые месяцы после рождения ребенка Надежда Ивановна не могла всецело посвятить себя долгожданному сыну (впрочем, у того была очень заботливая и исполнительная “мамка” – Настя). Из-за смутного времени благотворительные учреждения оказались в тяжелом положении: государственные и частные субсидии почти прекратились. 20 марта 1906 года Ювачева пишет мужу:

Я всячески стараюсь успокоить себя относительно дел Убежища, но трудно мне это дается. Я вижу, что перемены неоткуда ждать, а самим нам не выработать столько, чтобы покрыть такую сумму долгу 23 тысячи. Ты пишешь: предоставь это директорам, ведь я знаю, голубчик, что они ничего не сделают, им все равно, а мне жаль Убежища, жаль дела, в котором я вижу действительную пользу для наших женщин[33].

Но вскоре, видимо, дела пошли на лад. И в письмах Ювачевой все меньше места занимают служебные огорчения, все больше – обычные чувства и заботы счастливой молодой матери:

Данилушка так всегда радуется, когда я приезжаю, так и бросается ко мне. Он сегодня поставил себе синяк на щеке, бегал и задел за стул, хорошо еще что не висок, а за щечкой. Ты пишешь, чтобы не показывать виду, что боишься, когда гремит гром, да я ведь грозы не боюсь, а люблю ее и всегда даже выхожу на улицу, он испугался потому, что очень уж сильный был гром (14.06.1907)[34].

Надежда Ивановна была страстным, эмоциональным человеком, и свою пылкость, свою накопившуюся за годы трудной и одинокой молодости способность любить и желание любви она вносила и в отношения с мужем (особенно на первых порах), и в дела Убежища, и в воспитание детей. Не всегда эта горячность проявлялась разумно и шла на пользу. В феврале 1911 года Ювачев строго писал жене:

Ты осуждала сестру мою Анну за крик на ребят, но ты сама стала второй Анной. Ты на Даню целый день кричишь. Хорошо, что он привык к твоим крикам и они его не трогают. Но худо и то, что он перестает слушаться. <…>

На мой взгляд, у тебя, Надя, делаются неприятности с людьми. Ты до того привыкла браниться, что не замечаешь ни своих криков, ни своей брани[35].

Но Ивану Павловичу легко было писать. Он жил своими духовными интересами, литературными и служебными делами, да и частые командировки позволяли ему держаться чуть в стороне от текущих семейных дел. На плечах Надежды Ивановны было трое детей – Даня и его младшие сестры Елизавета и Наталья (родившиеся, соответственно, в 1909 и 1912 годах)[36], было Убежище с его немудреным, но требовавшим забот хозяйством. При этом она еще выполняла различные поручения мужа, связанные с изданием его трудов. Вся ее жизнь проходила в суете, в хлопотах; неудивительно, что порою она становилась раздражительной.

Даниил Ювачев. Фотоателье С.Л. Левицкого, ок. 1906 г.

Тем более что и материальное положение семьи оставляло желать лучшего. У Ювачевых не было сбережений, и хотя оба супруга получали жалованье, а казенная квартира в Убежище предоставлялась начальнице бесплатно (правда, квартира была тесной, Иван Павлович снимал еще отдельную комнату для работы) – им приходилось прилагать известные усилия, чтобы жить, как полагалось тогдашней петербургской семье из “среднего класса”. 18 мая 1911 года Надежда Ивановна писала мужу:

Вот тебе наш расход будущий; 30 р. англичанке, 10 руб. Дуне, 8 руб. Насте, 12 руб. дворнику, 20 руб. комната, итого 80 руб. Мы получаем 113 твоих и 50 моих – 163 руб.[37], остается 83 руб., каждый день стоит обед и ужин 3 руб. – 90 руб., я не считаю чаю, сахару, кофе, булок и конечно того, что надо Дане сапоги, то Лизе, то мне…[38]

Приход еле сходился с расходом, покупка зимнего пальто для ребенка была серьезной тратой, требовавшей долгих обсуждений, но на книги и на гувернанток, немку Лину и англичанку хватало: на этом не экономили. Воспитывать детей помогала младшая сестра Надежды Ивановны Мария Ивановна – Маша или Маня.

Иван Павлович с высоты своего непростого опыта считал, что воспитывать мальчика следует по-спартански, закалять его: “Чем проще, суровее, естественнее – тем лучше”. Но воспитывал он сына в те годы большей частью по переписке… И все же Даня с первых месяцев жизни полюбил отца. То, что видеться они могли лишь урывками, только усиливало любовь. “Данилушка прекрасно выговаривает теперь “папа” и все время смотрит на твой портрет” (11 сентября 1906 года). “Даня все целует твой портрет и другим дает” (20 января 1907 года). “Сегодня получили 3 твоих письма, от 10 и 11, и открытку для Дани. Данюк в восторге, все время носит это письмо и читает, но никто ничего не понимает” (13 декабря 1907 года). Годам к четырем-пяти образ отца стал обрастать в сознании мальчика фантастическими подробностями. “Даня всем рассказывает, что Папа у него студент и учит гимнастики, откуда он это взял, неизвестно, вообще врет много”. Почти 50-летний религиозный писатель Ювачев, видимо, в самом деле не чуждался гимнастических упражнений: Даня мечтал “лазить на трапецию”[39] с отцом. Почву для фантазий давали и отцовские странствия. Когда пятилетнего Данилу (Даня, Данила, Данюк, Данилка – все эти ласковые имена в письмах матери чередуются) начали учить географии, он просил показать на карте города, в которые уехал Папа[40] (самому ему во взрослой жизни путешествовать совсем почти не придется).

Все было “как положено” – и желание походить на отца, и ревность к нему. Пятилетний Даня заявлял, что у него начинает, как у папы, расти борода, а семи лет от роду он до драки спорил с сестренкой, “кого папа больше любит”. Подражая отцу, мальчик усердно молился, причем старался делать это в той же, что и отец, позе. С миром матери, с ее несчастными подведомственными он тоже соприкасался – но это происходило забавно и невинно. Так, в один из сентябрьских дней 1910 года без малого пятилетний Даня “отправился в гладилку, где девушки пели, и говорит им: а я лучше вас петь умею, да как начал орать, ах дербень дербень Калуга, Машенька, которая была с ним, говорит, что даже покраснела, так ей стыдно стало…”.[41] Но в самом маленьком Дане было гораздо меньше исключительного или своеобразного, чем в прошлом и настоящем его родителей. Он играл в трамвайного кондуктора и “всем продавал билеты”, с удовольствием слушал граммофон (в чем, как установил Иван Павлович, греха нет), учился играть на фисгармонии (это умение, как мы увидим, не забудется), интересовался всякими механизмами (“все думали, что он пойдет по этой части”, вспоминала сестра[42]), лечил раненого вороненка, катался верхом на собачке Мушке, обожал страшные истории, пару раз ездил к бабушке в Дворянскую Терешку, на Волгу, и с нетерпением ждал, когда Папа расскажет ему про кислород и водород. У него было разночинное детство, но он был окружен такой же любовью и заботой, как аристократ Набоков, и жил в том же предгрозовом, обреченном на скорую гибель мире. И при этом, став взрослым, он ни разу – ни устно, ни письменно – не поминал настоящие подробности своих детских лет. Он предпочитал тешить собеседников байкой о своей жизни в бытность икринкой. Даже в качестве детского писателя он не счел нужным воспользоваться в творческих целях чем-то из собственных ранних впечатлений. Почему?

Даниил Ювачев с кормилицей, ок. 1906 г.

Возможен, думается, такой ответ. Даня Ювачев не был необычным ребенком; необычно лишь то, что очень многие психологические особенности, увлечения, вкусы Ювачева-дошкольника в почти неизменном виде перешли во взрослую жизнь Даниила Хармса. Он отдалился от родителей, лишился эмоциональной связи с ними, но во многих отношениях сохранил склад психики, свойственный раннему детству. (“Дербень дербень Калуга” – ведь это удивительно напоминает тексты Хармса-заумника.) Но для ребенка (и для инфантильного взрослого человека) нет прошлого; воспоминания, ностальгия – все это ему чуждо.

Самые ранние известные нам автографы Даниила Ювачева – письма к отцу. Уже 13 декабря Надежда Ивановна пишет мужу от имени сына, “имитируя детские каракули”: “Милый папа! Приезжай к нам скорее. Я хочу тебя видеть. Целую тебя за письмо. Любящий тебя сын Даня”[43]. Ответ отца адресован “Даниилу Ивановичу Ювачеву”: “Милый Даня! Твой Папа скоро вернется домой. Да хранит вас Бог мира и любви. Сердечно целую. Ив. Ювачев”[44]. В сентябре 1910 года мальчик уже в состоянии что-то написать сам, правда, с помощью мамы (“подпись сам написал, а то я водила его рукой и то с трудом”). Вот это письмо:

Милый Папа! Крепко тебя целую и благодарю за карточку. Даня[45].

Несколько месяцев спустя Даня своей рукой переписывал письма, написанные мамой или теткой. Чтению его начали учить лишь на седьмом году жизни. В июне 1914 года восьмилетний Даниил уже пишет отцу более или менее подробные и осмысленные письма вроде такого:

Дорогой папа! У нас хорошо на даче, мы здоровы, бегаем, играем, катаемся на осле, нам очень весело. Утром я учусь с Машей. Оля кланяется тебе, она живет у нас второй месяц. Бабушка кланяется тебе. Настя благодарит тебя за кофту. Все мы тебя целуем. Приезжай к нам скорей[46].

Даниил Ювачев, ок. 1910 г.

Даниил Ювачев, ок. 1913 г.

Даниил Ювачев, ок. 1913 г.

Бабушка – по материнской линии, Варвара Сергеевна Колюбакина, Оля – какая-то родственница, упоминавшаяся в письмах, а Настя – нянька Дани (кофточку ей Надежда Ивановна купила сама, но сказала, что Иван Павлович прислал из Москвы). Что касается осла, то на этом “хорошем, смирном” животном катали всех детей на даче в Тарховке, но Даня поначалу побаивался ездить на нем (физическая храбрость никогда не будет в числе добродетелей Хармса) – не в пример своей младшей сестренке.

Переписка с отцом интересна еще и вот почему. “Открытые письма”, новый и чрезвычайно модный тогда жанр почты, естественно, оформлялись художниками. Самым известным мастером, работавшим в этом жанре, была Елизавета Бём (1843–1914), чьи незамысловатые творения, в основном акварельные изображения детей в русских костюмах, являются таким же ярким фактом массовой художественной культуры той поры, как и, скажем, пейзажи Юлия Клевера. Елизавета Меркурьевна Бём (урожд. Эндаурова) оформила более 300 рождественских и новогодних открыток. Не менее знаменита она была и как мастер силуэта (известны, например, ее “силуэтные” иллюстрации к “Запискам охотника” Тургенева и басням Крылова), и как один из первых в России профессиональных художников, много и успешно работавших в области рекламы. Открытки по рисункам Елизаветы Бём выпускались благотворительным Обществом святой Евгении, основанным под патронажем принцессы Ольденбургской и входившим в единую сеть опекаемых ею благотворительных заведений. Средства от продажи этих открыток шли и на содержание Убежища, которое возглавляла Надежда Ивановна Ювачева. Все эти подробности важны по одной-единственной причине: в 1927 году молодой еще писатель Даниил Хармс написал пьесу “Елизавета Бам”, ставшую этапным событием не только в отечественной, но и в мировой литературе. О том, что название пьесы и имя ее главной героини – напоминание о художнице, к 1920-м годам прочно забытой, комментаторы Хармса догадались давно. Впрочем, Елизавета Бём могла ассоциироваться и не с открытками, а, скажем, с оформленной и составленной ею “Азбукой” – прообразом многочисленных “энциклопедий для самых маленьких”, распространенных и в наши дни. Не по ней ли учили грамоте Даню Ювачева? В любом случае “Елизавета Бём” – один из символов прочного, добротного, небогатого, но устойчивого быта образованных и хозяйственных петербуржцев, которому оставалось существовать считанные годы. “Невиданные перемены, неслыханные мятежи” предсказывали многие, но тот же Иван Павлович, можно сказать, профессиональный апокалиптик, планировал семейный бюджет или воспитывал детей без всяких оглядок на неотвратимо приближающиеся последние времена. (А детям в дни их зрелости мир родителей покажется немыслимо далеким: этот абсурдный и смешной в своем детском самодовольстве, в своих притязаниях на логичность мир, где прячется от своих обвинителей какая-то фантасмагорическая Елизавета Таракановна Бам и какие-то Ивановы старательно празднуют свою елку…)