Валерий Подорога

Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского

3. Виды записи

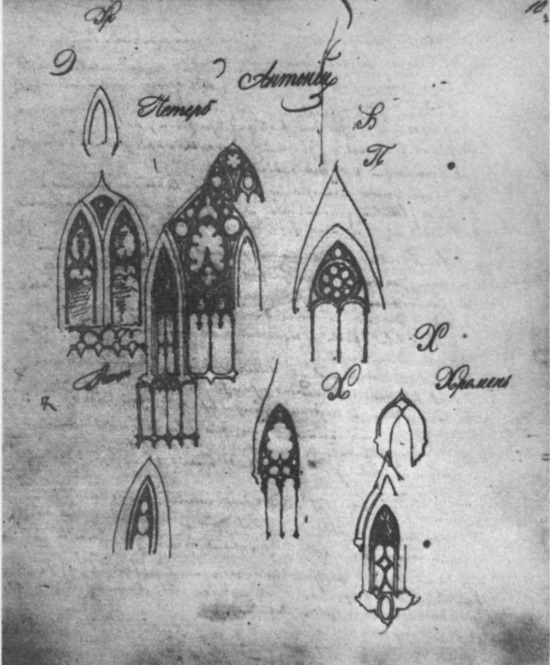

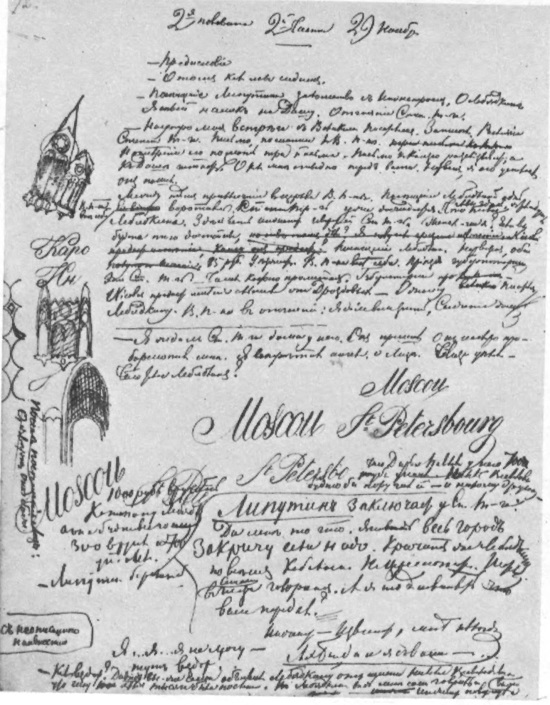

Изучая «рабочие тетради» Достоевского, его рукописи, наброски планов, можно видеть, что на начальной стадии плана он использовал несколько видов записи: скоропись, рисунки, каллиграфическую и стенографическую записи. И все они отличаются по экономии знаков, энергии выражения и по быстроте фиксации. Нельзя исключать из процесса планирования ни одного образа, который присутствует на листе черновика[30]. Один вид записи – «каллиграфия» – занимает особое место по отношению к скорописи, «записи сцен», к развертыванию процесса планирования. Этот вид записи пересекает лист черновика, или, если сказать несколько иначе, он всегда по краям, не в центре. Изучая черновые рукописи Достоевского, понимаешь, почему ему было необходимо проявлять каллиграфическое усердие, на которое в полной мере был способен, например, разве что Гоголь. Чистописание, помимо переписывания – «набело», «начисто», – это еще и мимирование неподвижных объектов (чужого шрифта). Форма письма – вопрос: как писать? – выходит на первый план. Писать каллиграфическим почерком как эстетическое пожелание и запрет: пиши ясно, кратко, не отвлекайся от первоначального замысла, следуй плану, не перегружай текст отступлениями. Не будь избыточен! Каллиграфическая форма предписывает, понуждает, требует. Значение каллиграфии для Достоевского такое же, какое имеют его зарисовки средневековых готических окон, пробы которых мы видим на полях рукописи, – невольный противовес быстроте и спонтанности скорописи. Вероятно, Достоевский пытался удержаться в границах строгой формы письма тем, что расписывал предварительно программу (и даже намечал планирование) сначала как автор-каллиграф. Каллиграфическими упражнениями полны рукописи[31]. С одной стороны, в каллиграфических опытах мы можем найти следы того, что относится к рукописи и плану, но с другой – им отведена самостоятельная роль. Контроль над росчерком, ведь росчерк – уже элемент скорописи, а не медленного и старательного делания, которым отличается каллиграфическое письмо. Противостоять непрерывности и «случайности» планирования следованием идеальному образцу. Каллиграфическая форма должна была упорядочить миметическое неистовство, неорганизованность речевых пульсаций, всех этих размышлений вслух. Минимализм формы должен поглотить избыточную аффектацию мысли. Разнообразие в прописи образцов шрифта дает возможность, переходя от одного образца к другому, обретать психическое равновесие. Все эти тонкости подражания образцам шрифта, которые изучает кн. Мышкин, этот идиот-эстет, бесспорно, следуют психотерапевтической цели. Но не только: эстетическое значение шрифта также велико:

«На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу:

„Смиренный игумен Пафнутий руку приложил”.

– Вот это, – разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), – согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые d, а. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг; это законченно; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал: тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском, ан пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк, а росчерк – это наиопаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него»[32].

Персонаж может быть уравнен с буквой, образцом шрифта. Персонаж-буква, каллиграфический образ, в котором совпадает единство жеста, выразительности и законченности. Этот ложный пафос чистого подражания, как будто открывающийся в рисунках и графике Достоевского, чужд ему как психомиметику, чужд и его письму в целом. И тем не менее способность создавать совершенно канонические образы, «характеры», явно от мима. Кн. Мышкин – тот, кто не сам по себе, всегда-для-другого, он – переписчик и каллиграф, способный совершить психомиметическую трансляцию образов претворенных в мертвую графику букв. Буквы – не движения, а позы, застывшие и хорошо выверенные по повтору кривой определенного жеста. Главное здесь – разрыв между каллиграфическим усердием и передачей содержания миметических отношений. Но собственной формы письма («а ля Пушкин») Достоевскому так и не удалось выработать. По мере вхождения в замысел и разработкой сценария нового романа он переходил на скоропись – на драматизированную синкопированную запись. Неряшливая, поспешная, постоянно себя повторяющая, избыточная. Знаки письма рассеиваются, текст становится криптограммой, которую надо уметь расшифровать. Заметим, что и сам автор не всегда в силах разобраться в собственных записях, во всех перипетиях внезапно изменяющегося плана[33]. С тем же автоматизмом Достоевский отдавался и зарисовке «готики», причем, насколько можно судить, это происходило в момент раздумывания над планом. Повсюду стрельчатые готические арки (окна), часто перед их натиском отступают поля многих листов рукописи.

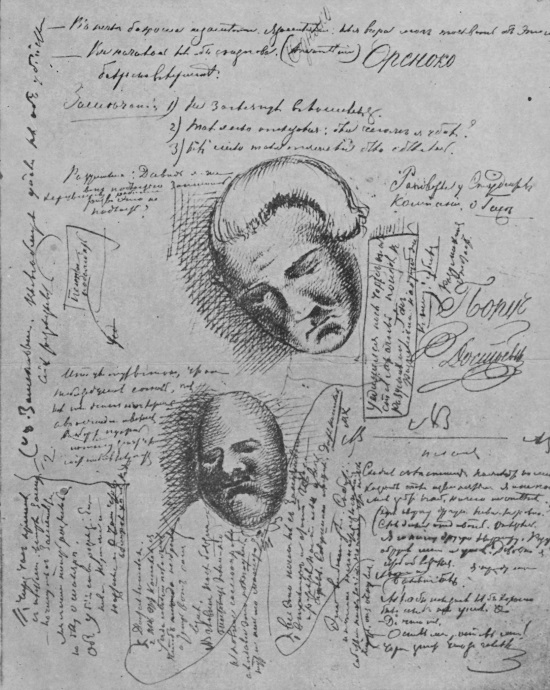

Но что могли бы означать эти фигуративные знаки? Могут ли они быть переведены на другой язык, получить понятную мотивацию и смысл? Какую роль они играют в процессе составления и выдумывания планов и играют ли? Возможна ли иная интерпретация, чем та, которая была дана в исследованиях Д. С. Лихачева[34] и К. М. Баршдта?[35] Не думаю, что перед глазами Достоевского (во время раздумий) возносились средневековые готические соборы или православные храмы, не думаю, что он бессознательно выразил свое стремление к совершенным образцам искусства. Предположение о том, что такое раздвоение возможно, и именно в момент напряженной работы по поиску наиболее устраивающего замысел плана (действий), представляется маловероятным. Ведь ясно, что ценность готической фигуры, например, не в точности, с какой она передает элементы архитектуры, не в изображении самих окон и арок (заметим, что рисунки с известной монотонностью повторяют друг друга, крайне редко один из них получает хотя бы минимально развитую форму). Тем более мы не найдем нигде изображение хотя бы одного элемента готической соборной архитектуры. Записываются (рисуются) только «окна». Очевидно, что Достоевский не имел больших способностей к рисованию. И «готика» относится скорее не к рисунку, а к упражнениям в каллиграфии и остается наряду с другими орнаментальными образами ближе к психотерапевтическому средствам. Существует ли какая-либо взаимосвязь между доминирующими фигурами: листьями, головами, готическими окнами, каллиграфиями и пр.? Понять – значило бы соотнести скрытые ритмические или семантические фигуры текста, часто повторяющиеся, со случайными следами, оставленными в черновых рукописях. Действительно, если техника «готических окон» целиком каллиграфическая, то рисуночная серия «голов» и «листьев» подчеркнуто использует неясное, плывущее отношение света и тени: белое проступает на темном фоне. Рисуемое лицо не имеет характерных черт, это не лицо, а некий лицевой контур с неясными, лишенными всякой индивидуальности, чертами. Однако есть еще и каллиграфическое письмо, которое то убыстряется, переходя в скоропись, то замедляется, переходя в «готику» медитации. Может быть, рисунки и упражнения в каллиграфии – лишь отвлекающий маневр, чтобы утвердить значение вертикальной фигуры, венчаемой шпилем (пиком, острием). Но так ли это? Да и что это объясняет, даже если мы увидим в «готике» графический образ церебральной проекции, или биполярный вектор идеи, или физиогномику скрытого плана (интриги)? Ведь точка пересечения плавно устремляется вверх… Нельзя ли эту фигуру назвать субъектияем (subjectile)[36], орудием планирования?

Рассмотрим строение этих готических фигур более тщательно. Одна форма, основная, включает в себя другую. Внутренняя полость, образуемая стыком двух кривых, увенчанных острием, заполняется линейными и ажурными элементами. Все подчинено динамике сходящихся линий. Ключевой элемент – пик. И в нем бессознательное влечение наиболее полно себя реализует. Шпиль и кривые, приводящие к острию, обрисовывают начальный облик готического образа. Отношение внешнего и внутреннего здесь вполне устойчиво. Внутреннее имеет возможность разрастаться, делиться в ажурных элементах, тем самым терять ту первоначальную направленность, которая встречается у Достоевского в более простых набросках. Если в рисунках тьма, черное является абсолютным фоном, стирающим границы «голов», то в готической графике значение внешней границы образа чрезвычайно велико, эта внешняя граница включается в себя «затемнение», «черноту», сама же сохраняет ясность и строгость. Можно пойти дальше и предположить, что эти стрельчатые готические окна по своей геометрии дают нам представление о том, чем могло быть (было) идеальное Произведение: это острие несомое, которое становится тем более точно направленным, чем больше элементов укрепляют его конструкцию изнутри, – идеальная структура Произведения.

1867 год: чтобы убыстрить работу над рукописями романов, обещанных издателям к определенному сроку, Достоевский прибегает к помощи стенографии, начинает диктовать[37]. А что такое скоропись? Быстрота записи. Что так нуждается в быстрой записи? К скорописи прибегают все чаще для того, чтобы удержать все усложняющуюся ткань психомиметических отношений, которые начинают сопровождать почти каждое действие персонажа. Вся же письменная работа все больше сводится к составлению подробных планов, планирование становится основной задачей, причем планирование no-дет сильное. Нельзя ли, в таком случае, предположить, что если стадия письма устраняется или приобретает значение простой записи, то устанавливается превосходство голоса над письмом. Диктовать – это не писать. Диктующий лишен непосредственного контакта с письмом. Область возможностей выражения расширяется и больше не искажается правилами письма. При интенсивности речи, ее быстроте, нет необходимости в «четкости», я бы сказал, оптической достоверности образов («картин», «сцен», «персонажей» и т. д.), письмо не в силах вмешаться в речевой поток. Быстрая речь, «мысли вслух», отрицают власть медленных ритмов письма. Достоевский, можно сказать, никогда не писал, поскольку не умел видеть то, что записывает, а только составлял планы действий (персонажей), ожидая развязку событий (связь действий), которые не мог предугадать.

Речь, речевое действие – своего рода антиписьмо. Еще один вид миметизма. Если всякий миметический акт требует для себя отражения, мы же ведь подражаем вольно или невольно тому, чему не можем не подражать («препятствие», «образец», «форма» и т. п.), следовательно, миметическое – это отражение нашей силы подражания, направленной на поиск объекта подражания. Миметическая способность или выискивает свои объекты, или их создает, или их теряет. Миметическое в письме – в частности, психографический портрет пишущего – говорит о том, что на самом первоначальном уровне найдено ритмическое соотношение между телом/рукой и графическим образцом. Нам достаточно одного взгляда, чтобы узнать свою писанину. В письме мы подражаем самим себе, объект подражания и сопротивления один и тот же – наше тело. Но в случае «речи» и «скорописи» несколько иная миметическая активность. Прежде всего, объект подражания избирается, он не дан. Планирование выступает в виде подготовительной работы к психомиметической игре, и само – часть игры. Все, что движется через речь/рассказ, вплоть до ломки синтаксических и грамматических правил, есть dictum. Достоевский диктует, но не подражает голосам героев, не наделяет их речевыми особенностями или «собственным языком», за исключением пародийных приемов, характерных для осознанной стилевой позиции в ранних сочинениях. Везде и повсюду действует один и тот же язык, одна и та же речь, принадлежащая всем и никому, ничем особенно не выделяющая персонажа.

Речь рассказчика строится как сообщение о происходящих событиях, и чем быстрее события («происшествия») сменяют друг друга, тем все более упрощенной, почти репортажной должна выглядеть речь, если она хочет поспеть за ними. Этим иногда и объясняет Достоевский свой отказ от «литературных красот». От сообщения требуется, чтобы оно было прозрачным и отчетливым, чтобы происходящее событие могло быть различимо во всех деталях.

4. «Небрежение словом», или схватка языков

Некогда Д. Лихачев определил тему языка в литературе Достоевского как «небрежение словом». Пожалуй, это наиболее точная формула стилевой оригинальности литературы Достоевского, хотя и двусмысленная. Ведь «небрежение» можно истолковать и как отрицательную характеристику стиля. Разве мало поводов? Чрезвычайное обилие повторов, неудачных оборотов, ошибок, дисгармоничность, затянутость периодов и громоздкость фразы – короче, отказ от выразительности в пользу безостановочно увлекающейся, страстно-патетической, бурлящей, словно захлебывающейся речи. Лихорадочный бег письма, «нельзя останавливаться»… И рядом же, в рабочих тетрадях и черновиках, будто в противоречии с активностью письма, представлен опыт планирования, где каждый вариант плана относителен и в любую минуту может быть изменен. Описание сцен и обстановки застывает на уровне формально-типовой выразительности, пространственные эффекты приглушены; персонажи декоративны и даже геометричны, они словно пришельцы из другого мира, смеющие подражать здешним жителям. Нет языкового чувства к особенностям изображения индивидуальности человеческого тела. Можно, конечно, придерживаться мнения об авторской ограниченности: что автор «небрежен» и «немного подслеповат», да и не может писать лучше, или настолько захвачен идеей, что ему не до отделки стиля, ведь он создает романы «идеологические». А может быть всему виной – спешка при подготовке рукописей к печати («успеть в срок»). Конечно, мы не вправе требовать от одного автора того же, в чем видим литературные достоинства другого. Но если мы не согласимся с приговором, что литература Достоевского страдает от «небрежения словом», и спросим себя: разве может литература «страдать» от того, что составляет смысл ее существования? Может быть, небрежение словом – не недостаток, а позитивная основа литературного стиля Достоевского.

Допустим, что наряду с языком (как таковым) есть еще, по крайней мере, два литературных модуса его существования:

– язык-I, это язык классических литературных образцов. Не язык как таковой, не тот общий всему наличному бытию язык, которым литература пользуется как «сырым», подручным материалом, а тот, что утверждает правила литературности и оказывает сопротивление «революционным» изменениям, угрожающим влиянию образца, принятого обществом. Однако без знания образца литература не смогла бы отрицать старые и экспериментировать с новыми средствами выражения. В постпушкинское время сложился стандартный образ русского литературного языка[38]. Однако у Достоевского отсутствует подражание классическому стилевому стандарту (пушкинскому): нет культа формы, краткости и понятности. Невыполнимое требование – «писать а lа Пушкин». Конечно, это не значит, что образец преодолен, он присутствует в той мере, в какой его правила и законы нарушаются [39]

– язык-II, это язык произведения, он формируется благодаря следованию правилам внутреннего мимесиса, задающим динамику формы произведения. Этот язык – необходимое условие нашего чтения, благодаря ему мы читаем и понимаем. Читая, мы воображаем себе то, что останется невидимым. Видеть в данном случае – это воображать, т. е. отказываться от «ясного и отчетливого» языка, который делает невидимое видимым. Не видеть сквозь язык, а скорее быть в языке. Феноменологически, существование любого языка может рассматриваться с точки зрения скрытого психомиметического, телесного ресурса, которым тот распоряжается и который ему противостоит. И даже не столько скрытого, сколько просто не различаемого нашей привычкой представлять тело в качестве объекта, а не игры сил. Особый род реальности, реальности телесной, которая не требует для себя никаких языковых гарантий: она просто есть, бытийствует, движется, рождает напряжения и готовит катастрофы, не настроенная на нас, акоммуникативная и отчужденная, всегда занятая собой, так как не предполагает собственную видимость. И тем не менее мы находим ее там, где язык не в силах отразить давление областей невидимого (бессознательного). Мощь этой телесной реальности достаточно велика, чтобы внести отклонения в язык. Достоевский вводит запрет на телесную реальность и старается повсюду его соблюдать, но как писатель, создающий письмо (психомиметическое), он не может ее нейтрализовать, и она прячется за слоем психологизированных конструкций, идеологем и евангельской символики, жалит исподтишка, ведь мы читаем…[40]

Собственно, литература – переходное пространство между двумя языками (языком-I и языком-II), находящимся в перманентном конфликте, оно неустойчиво, колеблется, именно потому, что образцы, которыми располагают «языки», противостоят друг Другу, как может противостоять всеобщее (целостное)уникальному (особенному). Правда, противостояние затемняется отношением «языков» к третьему языку. Язык-произведение (язык-II) как и язык-образец (язык-I) включены в язык как таковой, в некое безграничное целое, ими не контролируемое, но без ресурсов которого они не в силах воспроизводить себя. Под языком как таковым я понимаю язык субстанцию, язык стихию, язык природу. Именно он оказывается великим полем битвы между двумя языками. Может показаться, что язык как таковой выступает то как союзник и партнер в борьбе с доминирующим литературным образцом, то, напротив, как противник. Однако полагать так было бы неверно. Этот язык – абсолютно инертная среда, он никогда сам ничего не делает, он не синергетичен. Как только образец сформировался, так тут же его начинают копировать, он становится приемом, потом нормой стиля, тем самым успешно противостоит поглощению со стороны бушующей стихии языка. Но по мере того, как образец присваивается культурой, он становится идеальной литературной нормой. Так, пушкинский язык – давно не язык Пушкина (как, впрочем, и чеховский), а язык-норматив для всей русской литературы. Вот почему поле битвы охвачено циркулярным взаимодействием различного уровня сил. Новый язык, произведенческий, язык-II (особенности письма, стиль, агрессия и мощь риторики), формируясь внутри языка-I, выкраивает в нем пространство для выражения динамики психомиметических сил, которые прежде были или подавлены, не замечались или отбрасывались высокими образцами. Все нарушения образца признаются «недопустимыми» и осуждаются; предполагается, что именно стандартный литературный язык, допустим пушкинский, и есть именно тот язык, который представляет язык в целом. Можно сказать, что литература Н. Гоголя, Ф. Досотоевского, А. Белого и А. Платонова, В. Хлебникова, Д. Хармса и А. Введенского настаивает на собственном косноязычии, на своей стилевой оригинальности и революционности, за ней – политика «малой литературы», противостоящая другой политике – политике «великой литературы»[41]. Но это еще не язык литературы, скорее это условия «борьбы с языком», тем доминирующим языком, который атакуется с помощью внеязыковых, психомиметических техник письма. Пародия – единственно возможная форма принятия чужого языка как своего, тогда свой становится поистине чужым, отброшенным и запрещенным.

Язык-произведение (язык-II) реактивный, он занят только собой и не в силах представить свидетельств в пользу индивидуально выраженных тел, со своими границами, совершающих свободные движения. В сущности, Достоевский не видит, что сам описывает, а только показывает, какой род активности присущ тому или иному телесному образу на каждый момент его взаимодействия с другими персонажами. Так, для описания любого персонажа ему требуется ровно столько глаголов действия, чтобы они смогли ирреализовать движение как физическое событие, открыть в нем психомиметическую динамику, не представимую в образце (языке-1). Глаголы (несовершенного вида) скапливаются вокруг предполагаемого действия, мешая друг другу выразить его адекватно, и читатель не в силах воссоздать, если бы даже захотел, рисунок движения, поясняющий поведение субъекта. Мы не видим персонажа именно потому, что он, не выбирая определенного действия, совершает много дополняющих и «обещающих» движений.

«Князь намекая на то, что Лебедев хоть и разгоняя всех домашних под видом спокойствия, необходимого больному, но сам входил к князю во все эти три дня чуть не поминутно, и каждый раз сначала растворяя дверь, просовывая голову, оглядывая комнату, точно увериться хотел – тут ли? Не убежал ли? И потом уже на цыпочках, медленно, крадущимися шагами подходил к креслу, так что иногда невзначай пугал своего жильца. Беспрерывно осведомлялся, не нужно ли ему чего, и когда князь стал ему наконец замечать, чтоб он оставил его в покое, послушно и безмолвно оборачивался, пробирался обратно на цыпочках к двери и все время, пока шагая, махая руками, как бы давая знать, что он только так, что он не промолвит ни слова и что вот он уж и вышел, и не придет, и однако же через десять минут или по крайней мере через четверть часа являлся опять»[42].

Как видно, эмоция «любопытство» может быть выражена некой кривой перемещения одного тела вокруг другого – перемещениями персонажа (Лебедева) в пространстве, создаваемом его же собственным движением. Язык-П принуждает реальность к исчезновению в особом виде быстроты, которая не получает локализации (тела персонажей, взятые в отдельности, ее не выражают); подобные микродвижения не мотивированы, часто не связаны с сюжетной линией; это быстрота всей «живой» массы психомиметических удвоений, и эта быстрота удивительна, коль скоро она, распространяясь в языке-образце (язык-1), может искажать его до лепетаний, блистания взглядов, низводя его в материю всхлипов, надрывов, криков и воплей, смеха и причитаний, шепота и скрежета. Именно эта быстрота сцепляет ряд глагольных форм, несопоставимых ни с каким реальным образом движения, и, тем не менее, они создают эффект переживания тела-в-движении. Вызвать в читателе встречное движение, вовлекающее его в ритм повествования, ничего не объясняя и не комментируя, опасаясь любых остановок. Персонаж мерцает, окруженный облаком микродвигательной активности, его «оболочка» колеблется, расплывается, переходит очерченные моментом времени границы.

Академик В. В. Виноградов был первым, кто придал этому явлению псевдодвижения в литературе Достоевского соответствующее значение и попытался объяснить. Подвох в том, что дается «тщательное описание всех движений, всех форм моторной экспрессии героя в их хронологической последовательности, независимо от повторяемости»[43]. На самом деле такого рода мимесис движения невозможен. «В соответствии с таким темпом смены движений они обозначаются глаголами, с реальным значением которых соединено представление о суетливой поспешности, судорожной торопливости действия. Герой почти не ходит, а «летает», «прыгает», «скачет» и т. д.» [44]. На самом деле, никто не скачет и не прыгает; нет субъекта, соответствующего реальному движению. Стилистический микроанализ помогает понять, как литература Достоевского пытается использовать язык в первоначальном значении его глагольных форм (как материал, не связанный образцом и правилами)[45]. Другими словами, миметический эффект ценится много выше, чем точность и экономия выражения. Существенно лишь то, что открыто к миметическому присвоению, перераспределению, умножению и т. п. Даже выделение временной последовательности вовсе не создает иллюзии жесткой сцепки глаголов. Важна повторяемость движений при их одномоментности. Вот движение отказное, «диалектическое», на мгновение замирающее, чтобы возобновиться с новой силой. Или другое, «пересечение» линий: остановки и узлы, перескоки, прыжки и кататонии и т. п. При остановке движения персонаж исчезает. Те же повторы, поддержки, переходы между движениями подчеркиваются выражениями: на мгновение, вдруг, потом, впрочем, невзначай, – открывающими доступ к действию («поступку» персонажа и событию). Чисто условная субъективность героя, который ближе к авторской марионетке, нежели к обладателю самоправного и единственного голоса. Колебания говорящего-рассказывающего, неопределенность и «тайна» событий распадаются другими знаками: несколько, некоторый, довольно, словно, как будто, какой-то, как бы, отчасти, что-то, нечто. Там же, где двигательная активность сближается с действием/поступком, мы находим в изобилии глаголы совершенного вида: выпрыгнул, юркнул, ринулся, шаркнул, хлопнул, дернул, шмыгнул, мелькнул, топнул, встрепенулся и т. п. На фоне такой неопределенности и действует сопровождающий глагольное действие темпоральный знак вдруг, его будто бы и нет, но он есть, так как каждый глагол соответствует его мгновенной быстроте.

«– Эге! – вскрикнул Ипполит, быстро оборотясь к Евгению Павловичу и с диким любопытством оглядывая его; но, увидев, что он смеется, засмеялся и сам, толкнул рядом стоящего Колю и опять спросил его, который час, даже сам притянул к себе серебряные часы Коли и жадно посмотрел на стрелку. Затем, точно все забыв, он протянулся на диване, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок; чрез полминуты он уже опять сидел за столом, выпрямившись и вслушиваясь в болтовню разгорячившегося до последней степени Лебедева»[46].

«Порфирий Петрович перевел на минутку дух. Он так и сыпал, не уставая, то бессмысленно пустые фразы, то вдруг пропускал какие-то загадочные словечки и тотчас же опять сбивался на бессмыслицу. По комнате он уже почти бегал, все быстрей и быстрей, передвигая свои жирные ножки, все смотря в землю, засунув правую руку за спину, а левою беспрерывно помахивая и выделывая разные жесты, каждый раз удивительно не подходившие к его словам».

«… несколько мгновений стоял, как бы вдумываясь, но вдруг опять вспорхнулся и замахал руками на непрошенных свидетелей. Те мигом скрылись, и дверь притворилась. Затем он поглядел на стоявшего в углу Раскольникова, дико смотревшего на Николая, и направился было к нему, но вдруг остановился, посмотрел на него, перевел тотчас же свой взгляд на Николая, потом опять на Раскольникова, потом опять на Николая и вдруг, как бы увлеченный, опять набросился на Николая»[47].

«Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до средины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени»[48].

Надежды напрасны: эти столь подвижные глагольные формы не оставляют следов реального движения, да они и не могли бы отложиться, ведь глаголы не просто следуют друг за другом, это следование – и вот в чем весь парадокс – симультанно. Движение как будто показывается в порядке следования, на деле же все происходит разом и вдруг. В мире Достоевского отдельное тело не имеет собственного, психологически мотивированного движения, не движется само по себе, но всегда в скрытом или явном содвижении с другим, к которому тяготеет или двойником которого является. Дело не в том, чтобы отказать Достоевскому в способности к физиогномической наблюдательности, а в ином: герменевтика лица здесь не нужна, важны только знаки движений (действий, поступков), благодаря которым можно отслеживать отношения между персонажами, минуя лицо как универсальный транслятор осмысленных сообщений. Нехватка средств для олицетворения смысла. Не лицо или пейзаж, не крупный план, а только движение, и движение, понимаемое как абстрактное и чистое, не движение вот этого конкретного тела (кн. Мышкина или г. Ставрогина), а вообще возможность движения вне какой-либо навязываемой подражанием телесной формы. Л.Толстой (великий оппонент Достоевского) пытается следовать в описании персонажа общепринятой лицевой герменевтике и постоянно считывать ее знаки в других ситуациях и сценах. Персонаж определен по характерной физиогномической черте, позе, жесту. Более того, он описывается так, что в его описание входят другие дополнительные пространства, отражающие движение персонажа от масштабным пейзажных переживаний до самых мельчайших резонаций его в неприметных деталях быта. Ничего подобного, конечно, нет ни в литературе Гоголя, ни у Достоевского и Белого. И главная черта, отличающая их литературы, как мне кажется, определяется передачей быстроты (изменений)… Быстроты письма, взгляда, движения персонажа? Для Достоевского важно представить состояние, в котором пребывает персонаж, и это состояние часто близко к аффекту. Имя персонажа – имя аффекта. Чтобы усилить силу присутствия, Достоевский таким же возбуждением наделяет и рассказчика; тот получает персонажную маску, вовлекается в интригу. Быстрота указывает на возможный, хотя и ограниченный, объем необходимой информации, которая должна сохраняться в развитии повествования. Поэтому все мгновенно, ничто нельзя рассмотреть, все вспыхивает и тут же гаснет, только блики, только отдельные случайные черты, вспышки и вращения. Достоевский передает движение абстрактно, развопяощая его, Толстой же – вполне конкретно, так как стремится его воплотить. Не следует забывать и другой аспект, который лишь подтверждает наше толкование роли быстроты, это ауратический, сновидный характер прозы Достоевского. Ведь именно в сновидении все мелькает, скачет, мгновенно меняется, где лица, тела, жесты всегда размыты и не даются взгляду сновидца.