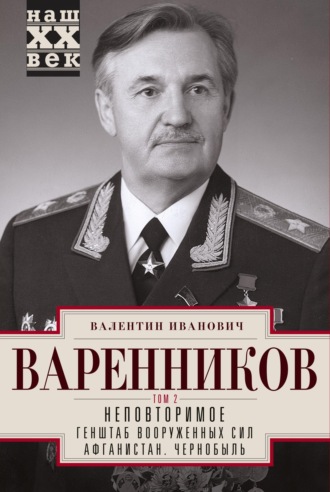

Валентин Варенников

Неповторимое. Том 2

Соловьев сразу стал раскланиваться, сгребая при этом все свои бумаги в портфель. У двери он сунул мне потную, липкую, вялую ладонь, и мы наконец расстались.

– Личность подленькая, – прокомментировал мой рассказ первый секретарь Львовского обкома КПСС Виктор Федорович Добрик, – но я не думаю, что он сделает какую-нибудь пакость, располагая тем, что имеет. И потом, даже самый отпетый подлец хоть малую толику совести, наверное, все-таки имеет! Думаю, что будет все нормально.

Я успокоился, затем пообщался с членами Военного совета округа, и мы решили все-таки обсудить это на заседании совета. Ограничились протокольной записью, что в связи с работой в округе представителя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Военный совет подтверждает, что нарушений в области выполнения плана строительства в округе нет. В то же время отмечает необходимость ускорения строительных работ. На этом, казалось бы, все и должно было закончиться.

Сам факт приезда «московского гостя» стал уже забываться. Однако месяца через полтора «бомба» взрывается. Звонит телефон правительственной связи «ВЧ». Поднимаю трубку, представляюсь и слышу в ответ голос того визитера:

– Здравствуйте, Валентин Иванович. Это Соловьев из Комитета партийного контроля.

– Слушаю вас, – насторожился я.

– Вы получили извещение о том, что вызываетесь на заседание комитета?

– Какое извещение? Какое заседание? Вы же говорили, что ваш приезд носил лишь формальный контрольный характер и что на этом все будет закончено?!

– Но комитет посчитал, что все это очень серьезно и ваше дело будут разбирать.

– О чем вы говорите? Какое «дело»? Ведь никто со мной по этим вопросам даже не беседовал!

– Как же, как же? А я? Вы ведь даже дали письменные показания! И сейчас стоит вопрос вообще о вашем пребывании в партии. Ваши действия расценены как антигосударственная практика.

Я повесил трубку. В висках пульсировала кровь, сердце стучало, горло схватили спазмы. Внутри все разрывалось от возмущения, боли и негодования. «Какой гад, какой гад! Какой гнусный гад! И еще работает в таком органе! Как можно так лгать человеку, который открыто доверился ему, совершенно ничего не утаивая? Что же это за коммунисты?» – эти тяжелые мысли меня буквально давили.

Опять звонит телефон «ВЧ». Слышу голос Соловьева: – Что-то произошло на линии.

– Нет, это я положил трубку. Нам не о чем говорить.

– Вы поймите, дело очень серьезное. Через три дня вас будут обсуждать на заседании комитета…

Я вновь положил трубку. Переключил все аппараты на приемную и по селектору предупредил адъютанта, что говорить по телефону не могу. Снял галстук – сдавливало горло. Стал ходить по кабинету, чтобы успокоиться. «Как же так – я в разгар войны вступаю в партию, отдаю всего себя служению Отечеству, а мне через тридцать лет после войны говорят, что мне не место в партии?!» Зашел Аболенс: – Товарищ командующий, что случилось?

– Виктор Яковлевич, позвони Фомичеву, чтобы зашел, а я пойду умоюсь.

Пошел в туалетную комнату, снял рубашку, майку, подставил голову под холодную струю и долго гасил напряжение. Потом, приведя себя в порядок, вышел в кабинет. Присели втроем к столу. Я начал:

– Так вот, уважаемый член Военного совета, начальник Политуправления, после визита Соловьева командующего войсками Прикарпатского военного округа вызывают на заседание Комитета партийного контроля на предмет исключения его из партии в связи с антигосударственной практикой в строительстве объектов округа. Фомичев так и подскочил: – Да не может этого быть!

– Ну, до чего вы наивный человек, – сказал я, – вы и меня этим дезориентировали, и сами никаких упреждающих мер не предприняли. А я десять минут назад получил официальное предупреждение о прибытии к Пельше.

– Надо что-то делать… – вздохнул Фомичев.

– Надо было делать раньше, а сейчас, когда уже назначена дата заседания, поздно об этом говорить. Вот я сейчас в вашем присутствии позвоню Епишеву.

Набираю по «ВЧ» номер телефона начальника Главпура. Как всегда, отвечает дежурный. Представляюсь и говорю, чтобы он немедленно соединил с начальником по весьма важному вопросу. Через минуту в трубке голос Епишева:

– Слушаю вас.

– Алексей Алексеевич, здравствуйте. Звоню по необычному вопросу – над моей головой сгустились тучи…

– Говори погромче, а то связь плохая, – перебивает Епишев, но связь хорошая, просто он мгновенно стал физически и морально-нравственно глуховатым.

– Варенников докладывает, Алексей Алексеевич. У меня беда – по непонятным для меня мотивам вдруг вызывают на заседание Комитета партийного контроля. Я прошу вас разобраться с этим вопросом.

– Нет уж, Валентин Иванович, уволь. Я этим делом заниматься не буду. Сам натворил – сам и разбирайся.

– Так в этом и весь вопрос, что ничего не натворил. Это просто недоразумение.

– Нет, нет! У нас так не бывает, чтобы без причины вызывали на заседание КПК. Мы все перед этим органом равны, начиная от генсека. – У меня больше вопросов нет.

– Вот так. Поедешь и все чистосердечно расскажешь. Покайся, скажи, что был грех, но вывод сделал. Там люди мудрые, поймут.

– О чем вы говорите? Мне не в чем каяться. Я ничего не совершил. – Ну, тебе виднее. Я тебе советую. Мы закончили разговор, даже не попрощавшись.

Аболенс озабоченно советует:

– Надо звонить министру обороны. Все-таки член Политбюро!

– Во-первых, мне просто по-человечески стыдно звонить министру, а тем более просить, чтобы он спасал. А во-вторых, уже поздно. Это надо было делать месяц назад, когда все было в зародыше.

Аболенс и Фомичев ушли. Я сижу и никак не могу собраться с мыслями, чтобы как следует проанализировать ситуацию и наметить хотя бы пунктиром свои дальнейшие действия. Звоню в обком Виктору Федоровичу Добрику и подробно рассказываю все, до Епишева включительно. Если бы кто-нибудь слышал его реакцию! Сколько есть на свете нелестных эпитетов – столько он и высказал в адрес Соловьева. В свою бурную речь он вставлял острое народное словцо, что еще более усиливало его возмущение и презрение.

Затем его «бушевание» закончилось дельным решением: «Мы не дадим им чинить расправу!» Я не уточнял, что это значит, но коль сказано: «мы», значит, это может быть вплоть до Щербицкого. Что, кстати, так и вышло. Добрик входил в состав Политбюро ЦК Компартии Украины и, естественно, был близок к Владимиру Васильевичу Щербицкому. Да и вообще Виктор Федорович был активный, с напором человек, весьма целеустремленный и обязательный. Все оставшиеся до отъезда дни прошли как в тумане. Никуда не выезжал, ни с кем не встречался, никаких крупных решений не принимал, никаких заседаний не проводил, лишь формально (именно формально, потому что не мог себя заставить вдумываться) рассматривал накопившиеся документы. Оказывается, вместе со мной в Москву вызывался и генерал Дятковский. Только я не мог понять – в качестве кого: ответчика или свидетеля. Когда я задал ему этот вопрос, то он сказал, что сам не знает и что с ним на эту тему вообще никто не беседовал. Я был удивлен: почему главное лицо, которое непосредственно отвечает за эту область, вдруг вообще осталось в стороне? С кем же тогда беседовал Соловьев, кто, как не Дятковский, мог дать ему самые достоверные справки? Накануне поездки я заказал через Генштаб себе машину на аэродром, собрался с мыслями и, как ни странно, почувствовал себя уже спокойно – видно, обида, возмущение и горечь от несправедливости уже перегорели. Однако в душе затаилась, притихнув на время, злость на людей центрального аппарата, использующих такие «методы работы» для очернения честных, преданных стране людей. А ведь случай со мной далеко не единственный! Это же самый настоящий гнусный подкоп гнусной партократии, а никак не коммунистов. Эти партийные бюрократы и чинуши никогда коммунистами не были. Я продумал свои действия. Решил так: если будет грубое, необоснованное давление – отвечаю тем же, но ни за что не изменю своим принципам, что бы меня ни ожидало; если же комиссия будет склонна спокойно, по-деловому во всем разобраться – я готов доложить детально, чем были вызваны те или иные мои решения. А в принципе был готов к самому худшему, поэтому уже прикинул, что, если исключат из партии, значит, придется уходить и с должности. Разумеется, тогда я немедленно напишу рапорт с просьбой об увольнении. И хоть генерал-майора тогда увольняли в запас не ранее 55 лет, а я был генерал-полковником и в возрасте только 51 года, но можно было сослаться на «здоровье» и т. д. На административную работу на Украине меня, конечно, возьмут. Вот с таким настроением я прилетел в Москву и сразу отправился в грозный комитет. Захожу в соответствующую комнату – там восседают Соловьев, Потапов и еще кто-то. Подхожу к Потапову:

– Вот, Иван Перфильевич, как дико может обернуться дело! И никто не хочет разобраться по справедливости. Ни наш Главпур, ни ваш административный отдел. Всем все безразлично.

Иван Перфильевич молчит. Чувствую, что он тоже переживает, но вида не показывает и, конечно, марку ЦК должен выдержать. Подошел Соловьев:

– Я хочу вас сориентировать, как будет проходить заседание…

– Мне не нужна ваша ориентация! Один раз вы уже это сделали, благодаря чему я и оказался здесь. Я сам разберусь, что к чему. Вот генерала Дятковского ориентируйте, – умышленно грубо отрезал я Соловьева.

– Ну, что вы так?.. – начал было Иван Перфильевич.

– Он заслуживает еще худшего обращения, – сказал я и отошел к окну. – И вообще не трогайте меня и не «разогревайте» до заседания.

Минут через 15–20 нас повели в зал заседания. Он находился этажом выше. Фактически это была большая комната, посередине которой стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол. На противоположном конце стола на фоне большого окна сидел председатель комитета А.Я. Пельше. Справа и слева стола располагались члены комитета. Приглашенные, как бедные родственники, мостились у стен на стульях. Здесь же посадили и нас с Дятковским, и слушание «дела Прикарпатского военного округа» началось.

Слово для доклада было предоставлено заместителю председателя комитета Косову. В преамбуле он довольно долго говорил о том, каким должен быть коммунист и что надо этим званием дорожить. Затем сделал переход на Прикарпатский военный округ – как сам командующий войсками округа коммунист Варенников понимает это и дорожит этим. И далее изложил все то, что было написано в анонимке, но более подробно и с «глубокими» выводами. Правда, вначале, как бы оправдываясь, докладчик оговорился, что анонимные письма у нас фактически не разбираются, но в данном случае было сделано исключение, так как буквально за полгода комитет был завален такими письмами, и все на одну и ту же тему – командующий Варенников нарушает законы. Комитет почувствовал неблагополучное положение в округе и вынужден был проверить состояние дел. И комитет не ошибся – все подтвердилось. Мало того, и коммунист Варенников, судя по его объяснительной записке, не понимает порочности своих действий. И далее Косов, раскладывая Варенникова по полочкам, после каждого эпизода подчеркивал, что это несовместимо с высоким званием коммуниста.

Я понял, к чему клонит докладчик. Когда же по этому поводу выступили почти все члены комитета, дружно говорившие о том, что пора положить конец этим бесконтрольным действиям горе-единоначальников, которым дали большую власть, а они ею не только злоупотребляют, но и наносят ущерб государственным интересам, – я окончательно пришел к выводу, что вопрос уже предрешен и никакого делового разговора здесь, с этими аллигаторами, конечно, не будет. Я смотрел на эти фигуры, и, да простит меня читатель, мне казалось, что у каждого вместо лица было рыло старого крокодила. С раскрытой пастью, готовой схватить и проглотить любого, кто здесь появится. Когда все высказались, Пельше обратился ко мне: – Что скажет коммунист Варенников? Я вышел приблизительно к середине длинного стола и, понимая, что вопрос о моем пребывании в партии уже решен, начал: – Уважаемый председатель, уважаемый комитет. С большим сожалением я должен заявить, что факты, изложенные в докладе, совершенно не соответствуют действительности (тут сидящие за столом дружно зашипели), а приложенная к делу моя небольшая объяснительная записка – это не недопонимание, как было сказано, а всего лишь попытка уже тогда дать понять, что надо разобраться, а не ссылаться на анонимки и анонимщиков. Тем более безосновательны выводы выступивших по докладу – им вообще неведомо дело, все стоят на ложном пути. Но я не намерен вступать в полемику и тем более оправдываться – для этого нет причин. Однако я поставлю три вопроса… – Да вы посмотрите на него! Он еще собирается задавать нам вопросы! – Кто-то из сидящих за столом резко перебил меня, и все его соседи так же дружно враз подхватили эту «песнь». Пельше, однако, не прореагировал. Он был непроницаем. – Успокойтесь, я совершенно не намерен задавать вопросы вам – это бессмысленно, – сказал я. – Я повторяю: поставлю три вопроса и на них отвечу сам. Первый вопрос: все то, что построено по моим распоряжениям, это строилось для меня лично или для войск? Я считаю, что никто и не подумает, что это могло строиться для меня. Можно перечислить все объекты за два последних года – я их помню наизусть. Второй вопрос: все то, что было построено по моим распоряжениям, делалось кому-то в угоду и с нарушением финансовой дисциплины? Нет. Ни один объект в угоду какому-то начальнику не строился. А что касается финансирования объектов, то никакая комиссия не сделает нам ни одного упрека. Кстати, и в анонимках тоже об этом не говорится. И третий вопрос: а все то, что было построено по моим распоряжениям, необходимо было строить для округа или без этих объектов можно было обойтись, как намекает одна из анонимок? Я считаю, что эти объекты крайне необходимы, а методы, которыми я пользовался при их строительстве, прогрессивны. И если мне после этого заседания доверят командовать Прикарпатским военным округом, то я и впредь буду строить именно так. У меня все.

Не ожидая вопросов, я направился на свое место. Но что там началось! Половина членов комитета повскакивали и начали кричать: «Он не делает никаких выводов!» Другие вторят: «Это неслыханная наглость!» Наконец, угомонившись и успокоившись, начали выступать по второму кругу. Однако ни один «оратор» не затрагивал вопросов по существу: я критиковался главным образом за «неправильное» поведение на комитете и за то, что не раскаялся, не сделал «выводов».

Наконец, когда все утихли, Пельше снова обратился ко мне:

– У вас есть, что ответить на вопросы?

– Вопросов по существу обвинения не было. А что касается раскаивания, то для этого нет причин – я совершенно не считаю себя в чем-то виновным.

Тогда вытянули Дятковского. Он, конечно, выступил очень гибко, тем самым смягчил общую обстановку. Он также заявил, что видит свою вину в том, что несвоевременно докладывал командующему относительно необходимости оформления документов и т. п. Это всех успокоило. Дятковскому задали два-три вопроса, и на этом «пытание» закончилось.

Когда все успокоились, начал говорить Пельше. Он долго и подробно говорил о том, какую заботу партия и правительство проявляют о Вооруженных Силах. О том, что народ во имя поддержания нашей армии и флота на высоком уровне боевой готовности отрывает от себя многое. Что военачальники, которым доверили командовать крупными объединениями, в первую очередь должны это понимать, а выделяемые для строительства средства обязаны расходоваться рачительно. И далее все в том же духе. Чем больше я слушал Арвида Яновича, тем яснее мне становилось, что вопрос об исключении отодвигается. Наконец он закончил и, сделав некоторую паузу, сказал:

– Для полного представления вопроса и окончательного принятия решения я зачитаю… характеристику, которую нам прислало Политбюро ЦК Компартии Украины на члена ЦК Компартии Украины коммуниста Варенникова.

Опять сделал значительную паузу. И далее, не торопясь, начал читать то, что прислал Щербицкий.

За долгую службу я имел немало хороших, ярких характеристик. Но то, что было зачитано, превзошло все. Меня даже бросило немного в жар. Я достал носовой платок и, быстро смахнув с лица и шеи капельки, посмотрел на сидящих за столом. У всех был понурый вид, кое у кого отвисла челюсть. Никто друг на друга не смотрел. Пельше читал с толком, с расстановкой и, закончив читать характеристику, опять сделал паузу, окинул всех взглядом и добавил: – Я поинтересовался в Министерстве обороны, как они характеризуют коммуниста Варенникова. Мне ответили, что военный округ, которым он командует, уже два года является лучшим военным округом в Вооруженных Силах и что к Варенникову никаких претензий нет. В комнате установилась гробовая тишина. Молчал и Пельше. Затем он заключил: – Я уверен, что проведенное заседание комитета пойдет коммунисту Варенникову на пользу, и он обязательно сделает для себя выводы. Учитывая это и все остальные изложенные мной обстоятельства, есть предложение в отношении коммуниста Варенникова ограничиться вызовом. Кто за? И сам первый поднял руку. Все за столом последовали его примеру. – Кто против? Кто воздержался? Нет. Коммунист Варенников, учтите все замечания. Я поднялся и заверил, что все это будет сделано. Затем Пельше предложил «поставить на вид» коммунисту Дятковскому и указать, что он обязан своевременно докладывать командующему необходимые вопросы с целью недопущения нарушений. Все проголосовали, а Дятковский, естественно, поклялся. На этом заседание закрылось. Точнее, нас выпустили. Спускаясь по лестнице, Соловьев все бубнил мне в спину: «Надо зайти ко мне». А я ему: «Мне там делать нечего». Тогда вмешался Иван Перфильевич Потапов: «Надо зайти». Я ответил: «Только ради вас». Когда зашли в кабинет, Соловьев, приняв деловую позу, попытался было растолковать мне и Дятковскому, какие нам надо сделать выводы. Не обращая никакого внимания на его монолог, я сказал Потапову: – Иван Перфильевич, если бы вы знали, какую подлость он мне сделал, как он лгал! Я поражен, что такие люди могут работать в аппарате ЦК. Я поехал в округ и буду работать, как и работал. Распрощавшись с Иваном Перфильевичем, мы с Дятковским отправились на аэродром. Конечно, порядок требовал, чтобы после ЦК я покаялся в Главпуре, но, учитывая позицию Епишева, либерал-социал-демократа в тоге коммуниста, я решил ехать к самолету. По дороге зашли в магазин, взяли коньяк, закуску. Через час взлетели, а во второй половине дня радостные члены Военного совета уже встречали нас на аэродроме. Они уже все разузнали через Потапова и откровенно радовались такой развязке. Но пока два часа летели до Львова, у нас с Дятковским было о чем поговорить. Конечно, первую чарку мы выпили за то, что все закончилось благополучно. Вторую – за добрых и честных людей, которые обеспечили такой итог. А третью – за новые успехи.

Однако меня все время мучил вопрос: кто же является той паскудной личностью, которая строчит лживые анонимки в Москву? Но сколько версий мы ни строили, ничего определенного не получилось. Но, как говорится, нет ничего тайного, что бы не стало явным. Все разъяснится позже, через несколько лет.

Дятковский, которому было уже за шестьдесят, вскоре уволился. Я добился через правительство Украины, чтобы ему дали в центре города Киева трехкомнатную квартиру. Устроил там же его на работу. Позаботился, чтобы он приобрел «Волгу». Из Львова ему посылали кое-что для обустройства. На очереди стоял вопрос, чтобы я походатайствовал о выделении ему под Киевом садового участка под дачу или чтобы ему дали госдачу в аренду.

Но однажды ко мне вдруг приходит Николай Викторович Грязнов – новый заместитель командующего войсками по строительству (вместо Дятковского) и говорит:

– Вы знаете, кто был тот самый анонимщик? – Кто? – Дятковский.

– Не может быть! Он сам возмущался и искал этого подлеца.

– Да, возмущался и одновременно строчил всем московским начальникам.

И Николай Викторович поведал мне гнусную историю этого гнусного анонимного доносчика.

Вот так бывает в жизни.

Но жизнь в округе продолжала бить ключом. Войска Прикарпатского военного округа были на высоте. И это была заслуга наших офицеров.

Глава 3

Последние годы с А.А. Гречко

Антисоветская кампания набирает обороты. – Внезапная проверка министра обороны. – Последнее стратегическое командно-штабное учение министра обороны. – Личные откровения Гречко. – В. Щербицкий в нашем округе. – Кончина и похороны Андрея Антоновича Гречко. – Но жизнь и служба продолжаются

Середина 1970-х годов характеризовалась новым всплеском конфронтации Запада и Востока. Волну антисоветизма, как всегда, подняли в США. Американские ястребы набрасывались на Советский Союз по любому поводу. Одновременно от них доставалось и тем своим политикам, которые, по их мнению, либеральничают с Советами. Несомненно, в то время огромное значение имела встреча Брежнева с президентом США Фордом во Владивостоке, состоявшаяся в конце ноября 1974 года. Фактически это был первый принципиальный разговор глав двух великих держав по проблемам сохранения мира на планете. Разумеется, основное место в этих переговорах было отведено стратегическим наступательным вооружениям, точнее, выработке мер по их ограничению. Главную роль в этом событии играли дипломаты, сопровождающие Брежнева и Форда. Однако созданию благоприятных условий для этой встречи побочно способствовали и местные (дальневосточные) органы – партийные и советские, органы КГБ и МВД и, конечно, Дальневосточный военный округ Вооруженных Сил СССР. Командовал им в то время генерал Василий Иванович Петров. Задолго до встречи округ получил задание на проведение различных строительных и других работ, с чем, кстати, справился успешно. Естественно, об этом никто и никогда не говорит, но нам, военным, это было хорошо известно, и мы четко представляли, что это был за труд и какая мера ответственности возлагалась на округ в целом и лично на командующего войсками Петрова. Поэтому, когда через несколько месяцев после этих событий Василий Иванович Петров был выдвинут на должность первого заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил, то все мы эту весть встретили с одобрением, хотя, на мой взгляд, он заслуживал большего.

Уже значительно позже, получив назначение в Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР, я по долгу службы отвечал за их развитие и строительство, боевую готовность, боевое дежурство, за оснащение армии ультрасовременной боевой техникой и введением ее в состав действующих войск, а также за выработку для военного и политического руководства страны в целом предложений по военно-политическим аспектам, в том числе и в первую очередь по вопросам ограничения и сокращения стратегических ядерных сил. Разумеется, чтобы действовать в этой области свободно, мне пришлось по стратегическим наступательным вооружениям изучить все, начиная с первого шага.

Встреча во Владивостоке была, как и у всех, в центре моего внимания, и я мог видеть, как трудно складывались первые шаги с обеих сторон.

Форд переживал кризис исполнительной власти, унаследованный еще от Никсона – с его Уотергейтского дела. Поэтому президент США был вынужден оглядываться на конгресс, на правые круги, которые требовали: «Никаких уступок Советскому Союзу!» Эту кампанию в США возглавлял Рейган – представитель правого крыла республиканской партии, а также группа сенатора-«ястреба» Джексона. Для них чем хуже отношения с Советским Союзом, тем лучше. Они совершенно не задумывались о реальных негативных последствиях такой политики для мира в целом. Мало того, они заявляли, что именно в интересах мира надо сломить Советский Союз.

У Брежнева тоже было много проблем. Они объяснялись многими причинами. Во-первых, Леониду Ильичу пришлось впервые лично выступать в роли главного специалиста в этой ракетно-ядерной области и отстаивать интересы страны. Во-вторых, здоровье у него к этому времени уже было не весьма. В-третьих, в руководстве страны (в первую очередь в Политбюро ЦК) не было единства взглядов на общую линию в переговорах с США. Одна группа во главе с Гречко и Подгорным стояла на позиции – не допустить уступок американцам, вести переговоры на принципах равной безопасности. Другая, во главе с Устиновым и Андроповым, была склонна идти на уступки ради общих интересов, интересов, так сказать, народов мира. К этой группе, по просьбе Брежнева, склонялся и Косыгин. Почему? Потому что это, как он считал, был, к сожалению, единственный вариант, который мог сблизить СССР и США. Но важно отметить, что Леонид Ильич не позволял себе самоуправства, тем более во внешней политике, как это делали, к примеру, Хрущев, Горбачев или Ельцин. Он понимал высокую ответственность перед народом, страной, и поэтому при принятии решений он старался заручиться мнением большинства нашего руководства. Понимая сложность положения Форда, а также необходимость все-таки продвижения проблемы сокращения ядерных вооружений, Леонид Ильич приходил к выводу, что никакого прогресса здесь не будет, если в очередной раз не пойти на уступки. В этот раз она выглядела весьма внушительно: мы соглашались с тем, чтобы ядерные средства передового базирования США, а также ядерные средства Англии и Франции не учитывались в общем зачете. Американцы же в обмен на это снимают свои претензии по ограничению наших тяжелых ракет, в том числе оснащения их разделяющимися головными частями (РГЧ). Договоренность глав государств во Владивостоке по ограничению стратегических вооружений (ОСВ) заложила основу переговоров на эту тему в Женеве (январь 1975 года). Тем не менее общая ситуация в мире не улучшилась, а советско-американские взаимоотношения даже ухудшились, хотя советской стороной предпринимались все меры к смягчению обстановки. Однако конгресс США принял дискриминационные законы в отношении СССР в области торговли. Это сказалось на политических отношениях между нашими странами и нанесло ущерб разрядке. Несомненно, на все это накладывалась тень приближающихся выборов президента США. Экстремистские силы Америки были не заинтересованы в улучшении отношений между СССР и США. Наоборот, они открыто выступали с лозунгом об изменении разрядки в пользу Соединенных Штатов. Спрашивается, что же это за разрядка, если она должна быть в пользу одного государства? Скорее, это намеренное обострение отношений между двумя великими державами. Особенно свирепствовала в этом отношении центральная пресса США, консерваторы, продажная профсоюзная верхушка и, конечно, сионистские организации. Американская общественность была также раздражена итогами войны во Вьетнаме. В апреле 1975 года войска США покидали эту страну, и Советский Союз предпринимал шаги (по просьбе Форда), чтобы северовьетнамцы позволили им без проблем уйти из Вьетнама. Но данные потерь в этой войне, несомненно, производили впечатление на американского обывателя, а пресса США связывала их с Советским Союзом, который всячески помогал Вьетнаму в борьбе за его независимость. Особо весомая помощь проявилась в поставках средств ПВО. В принципе это так и было. В конце июля – начале августа 1975 года в Хельсинки завершилась знаменитая и поистине историческая встреча представителей 35 государств. В ее итоге были подписаны соглашения, по которым страны принимали на себя обязательства: по вопросам поддержания безопасности в мире, в том числе о признании законности послевоенных европейских границ; по экономическим вопросам и по правам человека.

И если в Советском Союзе Хельсинкские соглашения были восприняты всем обществом действительно единодушно и положительно, то в США и консерваторы, и либералы, разжигая антисоветизм, критиковали администрацию Форда за мягкость и уступчивость Советскому Союзу, хотя ни то ни другое не просматривалось. В США начали устраивать шумные, крикливые пропагандистские кампании по поводу эмиграции из СССР тех или иных одиозных личностей, стали поднимать настоящую истерику вокруг небольшой кучки диссидентов, хотя и школьнику ясно, что это чисто внутреннее наше дело. Мы же не вмешиваемся в действия ку-клукс-клана или политику окончательного уничтожения индейцев на территории США, хотя они являются коренным населением этой страны. Тупые фигуры в руководстве государства хоть и не часто, но попадаются во всех странах, в том числе и в должности министра обороны. К сожалению, кое-кого мы можем назвать и у нас. А в те, 1970-е годы таким редким экземпляром в США был Шлесинджер. Не задумываясь о последствиях, он ляпнул, что возможно применение ядерного оружия Соединенными Штатами против Советского Союза. К сожалению, этот не политик и даже не современный военачальник не мог представить, что при этом останется от самих США. А что произойдет с миром вообще? Нельзя администрации США давать волю своему бешенству даже потому, что Советский Союз – мощная, великая держава с колоссальным экономическим, политическим, интеллектуальным и военным потенциалом, а также несметными природными богатствами. Мало ли где сталкиваются интересы СССР и США. Но это не значит, что проблемы решать надо только путем обострения отношений. Ближний и Средний Восток в то время тоже были накалены, и они тоже привлекали внимание наших стран. Даже далекая Ангола, о которой позже мы будем говорить более подробно, явилась объектом изучения позиций СССР и США. С одной стороны, американцы вроде резонно ставят вопрос: какие могут быть интересы Советского Союза в стране, отстоящей от него за тысячи километров и даже в другом полушарии? С какой целью СССР участвует в военных операциях в стране, где идет междоусобная гражданская война?

Но с другой – такой подход далек от объективных позиций. Дело в том, что в этой стране, кроме гражданской, идет еще и национально-освободительная война. ЮАР, используя хаос в стране, решила прибрать к рукам Анголу, используя для этой цели не только свои регулярные войска, но и отряды мятежного Савимби, который стремился сесть в кресло президента. Руководство Анголы перед лицом реальной угрозы оккупации обращается к Советскому Союзу и Кубе с просьбой о помощи. Куба при содействии нашей транспортной авиации перебрасывает из Эфиопии свою группировку войск в количестве 37 тысяч человек и ставит свои части гарнизонами в жизненно важных районах (городах). А Советский Союз помогает военной техникой, оружием и, конечно, военными специалистами, в задачу которых входило создание национальной армии. Кстати, в этих крупных делах довелось поучаствовать и нашим товарищам. Помню, звонит мне министр обороны маршал Гречко: – Мне нужен смелый, умный, очень энергичный полковник с отличными организаторскими способностями. Завтра ему необходимо быть в Москве, а послезавтра он улетит вместе с дивизионом «Град» (сороказарядные реактивные пусковые установки) в Анголу, где в течение нескольких дней должен кардинально изменить обстановку. Для решения этой задачи, поставленной лично министром, мы выделили заместителя командира 70-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Колесниченко, и он с честью выполнил поставленную задачу, за что получил большой орден и звание генерал-майора. Таким образом, наше руководство тоже было по-своему право. Если бы не было агрессии со стороны ЮАР, а это, конечно, зависело и от США, то Советскому Союзу нечего было бы делать в Анголе, тем более что и просьб от руководства этой страны не могло последовать. А в том конкретном случае другого выхода не было – мы обязаны были протянуть руку помощи. Нет слов, организованный нами мощный воздушный мост Москва – Луанда с регулярной и объемной поставкой военного имущества в Анголу впечатлял, но и раздражал американцев. Наблюдая большие возможности Советского Союза, они испытывали явное беспокойство. Однако Л.И. Брежнев их успокаивал и говорил, что события в Анголе ни в коем случае не должны рассматриваться с позиций противостояния и противоборства США и СССР. Хотя именно с этих позиций американской стороной и рассматривались все эти действия. Кто же был прав? На мой взгляд, в ангольском вопросе не было правых. Там совершалось очень много ошибок. И ошибки совершали все. Таким образом, в середине 1970-х годов обстановка в мире была сложной. Запад, в первую очередь США, умышленно и активно накалял обстановку вокруг СССР. А внутри СССР царила атмосфера ожидания чего-то, каких-то свершений. Прежде всего люди ждали улучшения международной обстановки, снятия напряженности. Народ был готов на все, чтобы не допустить войны. Везде, где в те годы мне довелось встречаться с каким-нибудь коллективом, первым делом спрашивали: «Война будет?» А нужна ли нашему народу война? На этот вопрос хорошо отвечала очень кстати у нас появившаяся в то время песня «Хотят ли русские войны?».