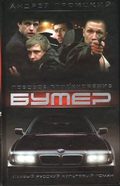

Андрей Троицкий

Черные тузы

Глава вторая

Петр Росляков, осмотрев беглым невидящим взглядом стены собственной комнаты, приложил лоб к холодному оконному стеклу и проглотил застрявший в горле тошнотворный садкий комок. За окном улавливалось какое-то неясное движение, вечерние пешеходы в синих ранних сумерках похожие на бесплотные тени, преломлялись в замороженном стекле, появлялись и исчезали. Бесшумно, не касаясь мостовой, проплывали машины, похожие то ли на бесформенные дирижабли, то ли на серых слонов.

Росляков поежился, хотя в комнате было тепло.

То, что случилось сегодня, казалось дикостью совершенной, не укладывалось ни в какие привычные, давно сложившиеся понятия и представления о повседневной, человеческой жизни и будничном бытие. Оторвав лоб от стекла Росляков, словно стряхивая созерцательное оцепенение, тряхнул головой. Нужно, избавившись от лишних эмоций, посмотреть на вещи здраво и трезво, спокойно все обмозговать, что-то определенное решить для самого себя, а уж потом действовать. Главное не запаниковать.

Хотя легче всего поддаться чувствам, наделать глупостей, о которых наверняка в последствии придется жалеть. Поднять, например, телефонную трубку, дозвониться до милиции и отмочить что-нибудь этакое: «У меня тут небольшое происшествие, недоразумение, можно сказать, бытовая мелочь. Даже совестно, что вас побеспокоил. У меня в квартире незнакомый человек. Совершенно случайно встретились на совещании производителей. А фамилия его Овечкин. Если он не врет, то есть не врал. Потому что в данный момент он ничего сказать не может, потому что умер. То есть погиб. Диктую адрес…»

Нет, это не те слова, детский лепет. С милицией так не разговаривают. Еще подумают, что звонит умалишенный или, что скорее, преступник. Нет, эти слова никуда не годятся, так с милицией говорить не принято. «А как с милицией говорить принято?» – спросил себя Росляков и отступил от окна. Что делать? Что в таких ситуациях делают нормальные люди? Нормальные люди в такие ситуации не попадают. Во-первых, спросить совета не у кого, во-вторых, к тридцати годам пора стать взрослым человеком и научиться принимать решения. Теоретически – да, разумеется, пора… А практически, съевший зубы опытный мужик не только растеряется, это само собой, что растеряется, а запросто, сам того не заметив, с ума съедет. Так сказать, на обочину безумия.

Росляков прошелся взад-вперед по комнате. Наконец, пересилив себя, он мрачно сдвинул брови, вышел в коридор, шагнул в кухню. Вот он, Овечкин Анатолий Владимирович. В окровавленной на правом плече светлой рубашке с засученными по локоть рукавами, в брюках, задравшихся выше щиколоток, лицом вверх лежит себе поперек кухни и не дышит. Широко раскрытыми глазами безучастно уставился на горящую под потолком стосвечовую лампочку. Чувствуя предательски дрожь в коленях, Росляков, стараясь не наступить в лужицу растекшейся по кафельному полу крови, присел на корточки. Тошнота отступила, опустилась куда-то вниз, в желудок, грозя в любой момент вернуться. Теперь надо осмотреть Анатолия Владимировича – а там видно будет, там, глядишь, все само собой и решится.

Спасительные, остроумные решения всегда приходят неожиданно. Нужно только не волноваться. Эка невидаль, покойник. Ну, умер человек, погиб, его бояться нечего, если уж кого бояться – только живых. А тут просто бездушная плоть, манекен, – успокоил себя Росляков, но совсем не успокоился. Ощутив тяжелые толчки сердца в груди, он сглотнул новый сладкий комок, провел высохшим от волнения шершавым языком по небу. Лишь бы не стошнило. Он нагнулся ближе к голове Овечкина. Внимательно рассмотрел седой залитый кровью правый висок с черным отверстием. Кожа возле отверстия серовато-бледная, но здоровая, естественная, нет следа от порохового ожога. Значит, стреляли не в упор. Выходного отверстия нет, пуля осталась в голове.

Чисто лицо, ни синяков, ни ссадин. Росляков согнул в плече руку Овечкина. Еще мягкая рука, ещё как живая, хотя и холодная, трупное окоченение не началось. Значит, с момента смерти прошло не более четырех часов. Скорее всего, Овечкин застрелился сидя на стуле посередине кухни. Или его застрелили? Нет, первое вернее, застрелился. Вот, собственно, почти все выводы, что можно сделать. Росляков не судебный эксперт, даже не врач, всего-навсего газетный корреспондент. И не каждый день он находит трупы мало знакомых людей в собственной кухне.

Он встал на ноги и поднял с пола, из-под стола, пистолет Макарова, взвесил его на ладони, вытащил из ручки обойму. Выщелкнул из обоймы пять стандартных патронов девятого калибра, раскатившихся по столу. Он понюхал ствол, почувствовав кислый свежий запах сгоревшего пороха. Все, на этом самодеятельные изыскания можно считать завершенными, – и пора обращаться, куда следует. Бросив косой взгляд на тело, он вышел в коридор, прошел в ванну и тщательно, с мылом вымыл руки.

Итак, надо звонить в милицию, от этого никуда не денешься, процедура крайне неприятная, но необходимая. Росляков вытер руки мятым полотенцем и сел на бортик ванной. Итак, милиция… Нужно обдумать все слова, все действия, чтобы не смешить людей и не ставить самого себя в щекотливое двусмысленное положение человека, вынужденного оправдываться в том, чего он не совершал.

Он звонит в милицию… Но в какую именно милицию он звонит, в ближайшее районное отделение или лучше сразу на Петровку? Не имеет значения, только скажи, что в твоей квартире лежит труп – и долго ждать не придется, приедут и те и другие, и местные и сыщики из ГУВД, плюс следователь прокуратуры, плюс эксперты и ещё чертова туча незнакомых людей.

Да, шума будет много. Народ возвращается с работы, а милиционеры весь дом на уши поставят: понятые, свидетели… После этого происшествия на него, Рослякова, будут показывать пальцем. Вот, убийца идет, мокрушник. Впрочем, квартиру можно будет поменять. Даже нужно.

Сволочь Овечкин, угораздило же его застрелиться именно здесь, на чужой кухне, в квартире почти незнакомого человека, тоже выбрал место. Вышел бы хоть в парадное, спустился на этаж ниже и пустил себе пулю хоть в висок, хоть в задницу. Так нет, нужно ему именно в чужой квартире… Интересно, думает ли человек о тех неудобствах, что причинит своей гибелью окружающим людям? Если этот тип хоть о чем-то думал, так, может, жив остался.

* * * *

Мелкие мысли хаотично разбегались, уводили Рослякова куда-то в сторону от главного решения. Итак, он наберет номер: «Простите за беспокойство, но у меня тут в кухне труп незнакомого мужчины валяется. Не могли бы вы его, этот труп, забрать куда-нибудь? Пусть там у вас полежит где-нибудь, а то я боюсь покойников. Вот и прекрасно. Заранее благодарен». Нужно обдумать все слова, все мелочи. Росляков морщил лоб и чесал переносье, но ни одной дельной мысли в голову не пришло. Он повращал глазами, сорвался с места и вышел в прихожую к неожиданно зазвонившему телефону.

– Я тебе на работу звоню, а ты уже дома, – голос Марины показался Рослякову то ли взволнованным, то ли раздраженным. – Жду его, как дура… Мы на дне рождения должны быть уже к шести часам. Ты что забыл?

– Нет, конечно, не забыл, – Росляков плечом прижал трубку к уху и придвинул ближе стул. – Я помню, все помню. Как такое можно забыть? День рождения у человека, у приятеля. Только об этом и думаю. Предвкушаю.

– Тогда почему ты дома?

– Дома я почему? – переспросил он, уже успевший забыть, давно ли оказался в своей квартире и зачем сюда заехал. – Ну, завернул переодеться, костюм хотел надеть, рубашку свежую.

– Ах ты, умница, – голос Марины смягчился. – Во сколько мне тебя ждать?

– Ты знаешь что, – Росляков, собираясь с мыслями, потер уже покрасневший лоб, – ты вот что, ты меня вообще-то не жди. Я сегодня не смогу приехать, то есть на день рождения пойти не смогу. Никак. Все отменяется. Тут у меня дома такое, такое тут у меня… Один мужик… Короче, это совершенно не телефонный разговор, то есть абсолютно не телефонный.

– Что-то случилось?

– Случилось, – вздохнул Росляков. – Но не то чтобы серьезное, так неприятность небольшая. Мелочь. То есть не совсем мелочь, дело-то важное…

– Произошло что-то серьезное? – Марина взволнованно задышала в трубку. – Что случилось, Петя? Я немедленно приеду.

– Нет, только не приезжай, этого не надо, ты уже не успеешь меня застать, – встрепенулся Росляков. – Меня уже через пять минут не будет дома. Даже через три минуты. Я одетый стою в дверях. Шапка на голове.

– Можно узнать, в какую степь ты собрался?

– Да, можно узнать, – тупо повторил Росляков. – То есть я хотел сказать, что как раз этого узнать нельзя. Это сюрприз. Приятный сюрприз, для тебя приятный. Ты будешь в восторге, на седьмом небе будешь, даже выше.

– До чего мне надоело твое глупое бесконечное вранье, – Марина говорила, как плевалась. – Ты достал меня своей ложью. Ты только и делаешь, что постоянно врешь, врешь и снова врешь. Ты удовольствие от этого получаешь или как? Тебе нравится разыгрывать из себя дурака? Все, пошел к черту, – раздались короткие гудки отбоя.

Росляков вернулся в комнату, вытащил из стола записную книжку, в задумчивости перевернул несколько страниц. С кем из знакомых можно посоветоваться? С Маратом? Он юрист, правда, специализируется на гражданском праве, но хоть один дельный совет дать сможет? Нет, к Марату лучше не обращаться. Этот чистенький мальчик перепугается до смерти, само собой, намочит в штаны, перестанет слушать уже на середине и положит трубку. А потом подумает, подумает, ещё подумает. Он любит долго думать, обстоятельно. Подумает, да и стукнет. Не пройдет и получаса, звонок в дверь: «Откройте, милиция». Росляков перевернул ещё несколько листков блокнота.

Может, Николаю позвонить? Этот не испугается и не стукнет, но и совета дельного не даст. Еще в школе любая простейшая задачка его, тугодума от рождения, ставила в тупик. Дохлый номер, с Колей только слова тратить попусту и выслушивать его девичьи вздохи, вопросы, полные искреннего идиотизма. Советов ждать не от кого, друзей у человека не находится, когда эти друзья особенно нужны, придется действовать самому, придется… Что придется? По идее, в квартире давно должна быть милиция. До её приезда нужно, по крайней мере, стереть собственные пальцы с пистолета и патронов, снарядить обойму, вложить пистолет в руку самоубийцы. Это первое. Затем следует придумать ответы на вопросы, которые ему зададут в первую очередь, сходу.

Его спросят: каким образом в твоей квартире оказался этот человек, Овечкин Анатолий Владимирович? Что ответить, сказать правду? Ну, Росляков побывал в области на совещании. В зале дворца культуры он сидел рядом с Овечкиным, вместе, в одном автобусе они вернулись? Выпили на банкете и обратной дорогой. Прилично так поддали. Овечкин пожаловался, что ему негде ночевать. Всегда отзывчивый, разомлевший от водки Росляков пригласил почти незнакомого человека к себе домой. На квартире ещё добавили. Кстати, сколько же они в общей сложности выпили? Если все суммировать? Немало, так скажем, немало.

Но утром Росляков все же нашел в себе силы встать, ополоснуть холодной водой лицо и отправиться на работу. А Овечкин? Позапрошлым утром он трупом лежал на диване, словно умер ещё тогда, не придя в себя после ночного выпивона. Он заворочался, скинул с груди тонкое одеяло, на минуту открыв глаза, он посмотрел на Рослякова, хрюкнул и вдруг сказал: «Что, страдаешь, Петя? Это, друг мой закон асфальтовых джунглей: чем лучше вечером, тем хуже утром». Сделав это неожиданное заявление, Овечкин отвернулся к стене, откинул руку за спину и совершил обратный переход, от бодрствования к глубокому сну. Росляков минуту постоял над распластанным на диване телом, собираясь предложить гостю одеться и покинуть гостеприимное жилище, но почему-то не решился разбудить Овечкина, сопевшего глубоко и ровно. «Когда надумаете уходить, просто захлопните дверь», – сказал Росляков. Овечкин, скорее всего, не услышал голоса хозяина. Росляков отправился на работу сочинять газетный отчет. В течение дня он трижды позвонил на квартиру, но трубку никто не поднимал. Выходит, ночной гость ушел. Но вечером выяснилось, что хозяин обрадовался преждевременно. Переступив порог квартиры, Росляков ещё в прихожей почувствовал табачный аромат тех крепких сигарет, которых сам не курил. Овечкин, расставив на кухонном столе батарею пивных бутылок, уставившись в экран маленького телевизора, внимательно смотрел выпуск новостей.

«Слушай, ничего если я ещё одну ночку у тебя, так сказать, перекантуюсь? – Овечкин повернулся к Рослякову и просительно склонил голову набок. – Ничего? Завтра меня здесь не будет». «Вообще-то у меня совсем другие планы, – честно признался Росляков. – На твое присутствие я как-то не очень рассчитывал». «Но ведь не на вокзал же мне идти на ночь глядя? Не в дом колхозника? – Овечкин кисло улыбнулся, словно допускал возможность того, что в дом колхозника идти все-таки придется. – Хотя бы кусочек сердца ещё остался в твоей груди?» «Сердца, может, и осталась самая малость, – нахмурился Росляков, чувствуя лишь усталость и неспособность к затяжному спору с Овечкиным. – Оставайся».

Теперь можно себя ругать последними словами, крыть в три этажа, можно вырвать клок волос или посыпать голову табачным пеплом, это – на выбор. Реального положения вещей эти действия все равно не изменят. Овечкин с прострелянным виском отдыхает на кухонном полу, а он, Росляков, запутавшись в собственных мыслях, старается придумать что-то дельное, зная, что в таком состоянии способен лишь натворить новые неисправимые глупости.

* * * *

Новый телефонный звонок вывел Рослякова из пространной задумчивости, подскочив с дивана, он снял трубку второго аппарата, стоявшего на журнальном столике. На этот раз звонила мать.

– Думала, тебя уже не застану. Почему ты сейчас дома? Кажется, ты собирался к какому-то приятелю на день рождения?

– Разве собирался? – Росляков напряг память. – А, ну да, конечно, собирался. Но вышла заминка с этим делом, – он тянул время, стараясь что-то придумать. – Осечка с этим делом вышла. В последний момент все расстроилось. Именинник заболел.

– Надеюсь, не дурной болезнью? – Галина Павловна хмыкнула в трубку.

– Я тоже на это слабо надеюсь.

– Я, собственно, вот по какому поводу. Послезавтра твой отец приезжает, только что он мне звонил, поставил в известность. Мне звонил, потому что у тебя занято было.

– Вот как? – Росляков сразу решил для себя, что отец приезжает совсем не ко времени.

– Ты не рад?

– Почему же не рад. Я рад, я очень рад, просто очень. Хотя, честно говоря, я даже забыл, как отец выглядит. Ведь мы не виделись… Сколько же лет мы с ним не виделись?

– Это не важно. Кажется, твой отец плохо себя чувствует, он, кажется, серьезно заболел. Так я поняла. Впрочем, болезнь – вполне закономерный итог той жизни, которую он вел. В Москве он хочет показаться каким-то врачам, ему дали направление. Видимо, он остановится у тебя.

– У меня? В квартире у меня?

– Где же еще? Он небогатый человек, чтобы по гостиницам ночевать.

– А может, пусть у вас пока поживет, ну, хотя бы первое время?

– С какой стати ему жить у нас? Я против. И Николай Егорович будет возражать. Он ученый человек, профессор, он должен отдыхать после работы, ему нужно уединение, покой, а тут твой отец с сомнительными болячками. Нет, об этом и речи быть не может.

– Мне кажется, Николай Егорович как раз возражать не будет.

– Петя, это не предмет для обсуждения. Виктор Иванович твой отец, мне он никто, бывший муж – и только. И потом, почему Николай Егорович должен страдать, если твоему отцу нездоровится? Если у тебя в квартире как всегда не убрано, я могу приехать и убраться. Мне приехать?

– Нет, не надо приезжать, – встрепенулся Росляков. – У меня тут как раз все нормально. Как раз с работы пришел и думаю, чем бы заняться… И взялся за уборку. Решил все освежить, ну, пропылесосить и вообще посуду помыть. То есть, уже помыл, сейчас пыль со шкафа вытираю. Тряпочкой.

– На тебя это не похоже, – Галина Павловна назвала номер и время прибытия поезда. – Запиши. Ну, хорошо, ты хоть отца встретишь?

– Постараюсь, если смогу, точно не знаю, – сказал Росляков. – Время неудобное, могут с работы не отпустить. Но постараюсь отпроситься.

– Ты уж постарайся.

Галина Павловна, видимо, недовольная разговором, бросила трубку.

Росляков тоже опустил трубку, но тут же снял её, повертел в руках и снова положил на место. «Сейчас же, немедленно звоню в милицию, пусть приезжают, пусть задают любые вопросы на засыпку, пусть все будет, как будет», – решил он. В конце концов, он не может отвечать за каждого сумасшедшего, в воспаленную голову которого взбрело кончить счеты с жизнью на чужой кухне.

Деликатные люди для таких целей снимают гостиничный номер. А дальше по программе. Для начала нанимают красивую проститутку, затем выпивают перед кончиной бутылку хорошего вина, выкуривают дорогую сигару, пишут в адрес администрации записку с извинениями, намыливают бельевую веревку – все красиво, благородно и чисто. А тут, напакостил в чужой квартире… Хорошо хоть стрелял в висок, а не рот, не в небо, не в шею, хорошо хоть мозги себе не вышиб, полбашки не снес, иначе можно было утонуть в крови этого Овечкина, крупный мужик, и жидкости в нем много. А тут лужа небольшая, так, лужица…

Интересно, остался ли ещё в пачке стиральный порошок? Кровь легко смоется с кафельных плиток пола. А тело этого придурка в багажнике «Жигулей» можно вывести будущей ночью, скажем, за город или на Лосиный остров, или на худой конец в Измайловский парк. Там избавиться от груза, заодно выбросить и верхнюю одежду, ратиновое пальто, шарф и меховую шапку. И, разумеется, пистолет. Но Росляков этого не сделает, он вызовет милицию, ответит на все вопросы, а там пусть разбираются, пусть выясняют, как там у них это называется? Ну, мотивы или что-то в этом роде. Решено, он звонит в милицию. Окончательно и бесповоротно – решено.

Росляков упругой волевой походкой прошел на кухню, стараясь не смотреть в лицо покойника, ухватившись за щиколотки, задрал ноги Овечкина вверх. Пятясь спиной, потянул тело за собой в коридор. Открыв ногой дверь ванны, он сделал остановку, не выпуская из рук щиколотки Овечкина, наклонил голову и стер плечом со лба неожиданно проступившую испарину.

Упираясь ногами в пол, он доволок тело до ванной, ослабив хватку, бросил ноги и перевел дыхание. «Да, ты, Овечкин, тяжелый, как корова», – произнес он вслух, подошел к раковине и, пустив воду, снова вымыл руки. «Хорошо бы его расчленить, так сказать, для компактности, – вслух сказал Росляков, сам не понимая, шутит он или рассуждает серьезно. – Да, интересная картина, достойная пера великих живописцев: „Корреспондент столичной газеты Росляков расчленяет в ванной предпринимателя Овечкина“. Росляков нервно хихикнул. „Боже мой, неужели я делаю это? – он прыснул на лицо холодной воды и честно ответил самому себе. – Да, я это делаю. Дикий факт, но это факт. Только вот расчленить господина Овечкина я, увы, не смогу. Пожалуй, на эту операцию духу не хватит“. Росляков снова захихикал, показалось, мышцы лица свело судорогой.

Он присел на корточки сзади тела, сцепил пальцы рук замком на груди Овечкина, распрямившись, приподнял тело за плечи, перевалил его через бортик ванной. «Вот здесь, в ванной, пока и посиди, до лучших времен», – Росляков перевел дыхание.

Он погасил в ванной свет, прошел на кухню и, устроившись на стуле, сунул в рот сигарету. Покатал ладонью по столу пистолетные патроны, стряхнул пепел мимо морской раковины, служившей пепельницей. На спинке второго стула висел темно синий пиджак Овечкина, только сегодня оставленный здесь своим покойным хозяином. Росляков, протянув руку, пошарил в одном внутреннем кармане, затем в другом, выложил на стол бумажник, перьевую ручку, новую, видимо, недавно начатую записную книжку. Больше ничего, только полупустой пакетик орешков. Росляков задумчиво полистал записную книжку и отложил её в сторону. «Что же мне с тобой делать, Овечкин?» – Росляков вытащил из пачки новую сигарету. «Что же мне делать с тобой, дорогой мой человек?» – Росляков готов был истерически в голос рассмеяться или, напротив, разрыдаться от бессилия, от невозможности что-либо исправить.

Но ничего исправить Росляков не мог.

Глава третья

Люди расходились с кладбища, спеша укрыться от пронзительного ветра и снега в теплом автобусе, приткнувшимся возле распахнутых настежь ворот. Марьясов, поправляя ленты на венках, дольше других задержался у свежей могилы своего бывшего водителя и порученца Лысенкова. Наконец, Марьясов, завершая церемонию прощания на высокой ноте, утробно высморкался в большой свежий платок, стер со щеки холодную слезинку и отошел от могилы. Выйдя на центральную аллею, он зашагал размашисто и так скоро, что пресс-секретарь Павел Куницын, то и дело оступаясь на ровном месте, скользя по снегу гладкими подошвами модных башмаков, едва поспевал за начальником. Миновав кладбищенскую церковь и наполовину утонувшую в снегу часовенку, Марьясов нагнал женщину в шубе и черном платке поверх меховой шапки, неторопливо бредущую к выходу, тронул её за плечо.

– Вера Ивановна, на минуточку, – Марьясов снял перчатки, сунул их в карманы пальто. – Только хотел сказать, что на поминки не поеду.

– Как же так? – старшая сестра Лысенкова глядела на него снизу вверх мутными от слез глазами. – А я на вас так надеялась. Вы ведь Сережин начальник… Сколько лет вместе проработали…

– В Москву срочно вызывают по делам, – Марьясов печально покачал головой. – Его смерть мои дела не отменяет.

– Жалко, как жалко, – Лысенкова, кажется, готова была снова разрыдаться. – Помянули бы по-человечески, да и ехали…

– Мы его обязательно помянем промеж своих, – пообещал Марьясов. – А так я ведь сделал все, что мог. Вы на меня не в обиде?

– Что вы, что вы, – женщина сгибала и разгибала короткие красные пальцы, похожие на крабовые клешни. – Вы и с похоронами похлопотали, и зал, кафе это для поминок арендовали, и деньгами…

– Вот и ладно, что не обижаетесь, – кивнул Марьясов. – Жалко Сергея, так жалко, что сердце разрывается, – Марьясов приложил ладонь к груди. – Давно известно, что смерть лучших из нас выбирает.

– Лучших она выбирает, – неожиданно передразнила женщина и шмыгнула носом. – Был бы трезвый той ночью, так и жил бы себе. А он напился, да ещё канистру с бензином зачем-то в дом приволок. Лучших… Нечего было пить. Такаю смерть страшную себе выбрал.

– Я разговаривал с экспертом, – Марьясов нахмурился, словно давая понять, как трудно ему сейчас говорить о подробностях гибели близкого человека. – Так вот, он объяснил, что Сережа, видимо, сперва задохнулся угарным газом, а потом уж сгорел. Уже мертвый. Умер он безболезненно, как уснул.

– Спасибо вам.

Женщина попыталась обнять Марьясова обеими руками, но тот ловко ускользнул от объятий, отступил на шаг и каблуком сапога отдавил ногу безмолвно стоявшему за его спиной пресс-секретарю. Куницын тихо охнул, выразительно поморщился и стал сосредоточено растирать пальцами кончик покрасневшего носа.

– Я лишь долг свой выполнил. А чужого горя не бывает.

– Не бывает чужого горя, – взахлеб подхватила Лысенкова.

– Не был мне Сережа чужим человеком, он как сын мне, как брат. А, что говорить… Словами этого все равно не выразить, не передать этого словами, и слезами не выплакать, – Марьясов шлепнул себя ладонью по груди, словно перешибая стоны, рвавшиеся из этой самой груди. – Да, такое горе, – Марьясов смахнул с правого глаза снежинку.

Он замолчал, решив, что насчет сына и брата, которым ему якобы доводился покойный Лысенков, он явно перегнул палку, переусердствовал в образном красноречии до смешного. И вообще вся эта слезливая патетика совершенно ни к чему, только вреда наделаешь. Как бы эта клуша, сестра Лысенкова, не приняла его слова за чистую монету и не стала приставать со всякими глупыми просьбами. Видимо, чего-чего, а всяких просьб у неё скопилось немало, мешок целый. Впрочем, плевать на нее. Грустными глазами он осмотрел высокие наросты сугробов на могилах. Изо рта, словно сама светлая душа, вылетело и исчезло голубое облачко пара.

– Спасибо вам, – повторила Лысенкова.

Марьясов кивнул головой и, сопровождаемый отставшим на полшага Куницыным, быстро зашагал к машине.

* * * *

По делам в Москву Марьясов, разумеется, не собирался, с кладбища он покатил в выкупленный под офис особняк на улице пионера Воронова. Войдя с мороза в помещение, ещё хранившее после ремонта запах масляной краски и обойного клея, Марьясов разрумянился, попросил принести в кабинет крепкого чая с лимоном и бутерброды. Куницын, до костей промерзший на кладбище и рассчитывавший разделить скромную трапезу начальника, засуетился, принимая у того пальто и меховую шапку, пристроил одежду в стенном шкафу и, отдышавшись после трудов, развалился на диванчике в уголке кабинета. Секретарь принесла и составила с подноса на низкий журнальный столик чай, печенье и бутерброды.

– Можно?

Марьясов повернул голову на голос. Не ожидая ответа, в кабинет шагнул Васильев, на ходу расстегнув пуговицу пиджака, он сел на диванчик, заставив Куницына, увлеченно жующего бутерброд, потесниться.

– Что-то удалось узнать? – Марьясов задал вопрос, продолжая раздумывать о том выпить ли коньяка сейчас или часок повременить до обеда.

– Да, кое-что, – кивнул Васильев. – Собственно, для начала я проанализировал все то, что сказал перед смертью Лысенков, – Васильев заворочался на скрипучем диванчике, полез во внутренний карман пиджака и зашуршал листками записной книжки. – Врать ему не было никакого смысла. Момент истины. Да, мало кто из людей умеет достойно умереть…

– Ну, давай без этой загробной философии, – Марьясов снова поморщился. – Кто умеет умереть, кто не умеет… Чушь все это. Нужно найти чемодан. Об этом и рассказывай.

– Я обдумал все слова Лысенкова, – Васильев погладил двумя пальцами тонкие щегольские усики. – Получается вот что. В автобусе помимо самого Лысенкова находились следующие лица. Певец из местного кабака Головченко. Он вышел раньше всех у своего дома. Его можно вычеркнуть из нашего списка. Условно вычеркнуть, но оставить на заметке. Далее… Некто Рыбаков Василий Васильевич. Он отпустил своего водителя ещё утром, перед началом совещания. Сказал, что до Москвы как-нибудь сам доберется.

– С этим я лично не знаком, но фамилию его слышал, – Марьясов подлил в стакан заварки, бросил ещё один ломтик лимона и стал мять его ложкой.

– Личность этого Рыбакова я выяснил, – сказал Васильев. – Это без проблем. Имеет сельскохозяйственное образование, начинал агрономом в каком-то захолустье. Защитил кандидатскую, но научную карьеру не сделал. Рыбаков вообще по натуре практик. Занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, своя сыроварня, колбасный и коптильный цех, собирается теплицы строить и ещё что-то. Короче, крестьянин, навозная душа.

– Точно, точно, помню его, – прищурился Марьясов.

– Думаю, этот Рыбаков не наш кандидат, – Васильев покачал головой. – Не тот человек, такой к чужому чемодану не притронется. Впрочем, черт его знает, может, у него клептомания или ещё какая заразная болезнь. Рыбаков человек обеспеченный, не шпана какая-нибудь. Свое дело, особняк в Подмосковье, четырехкомнатная квартира в центре Москвы и ещё кое-какая недвижимость. Жена домохозяйка. Дочери Татьяне девятнадцать лет, живет с родителями. В Москве из автобуса Рыбаков вышел первым, собирался поймать такси. Факт, казалось бы, незначительный. Но в общем, контексте этот поступок можно оценить по-разному. Зачем выходить из автобуса, если в нем тебя довезут прямо до дома?

– Откуда у тебя вся эта информация? – Марьясов сладко зевнул.

– Все старик Пантелеев, помощник нашего мэра, – ответил Васильев. – Он помогал составлять списки людей, которых собрались пригласить на семинар.

– Вот как, Пантелеев? – Марьясов хмыкнул. – Этот старый козел ещё жив, ещё ходит? Господи, когда же его, наконец, похоронят?

Васильев повертел в руках записную книжку, перевернул страницу.

– Еще одним пассажир некто Мосоловский Вадим Сергеевич. Житель Москвы, сорок четыре года, трижды разведен, в настоящее время живет с престарелым отцом. У Мосоловского свой бизнес в Москве, ему принадлежат два продовольственных магазина, он имеет долю в одном из автотехцентров. Одно время импортировал пиво из Чехии и Германии. Он, судя по отзывам, очень пробивной тип, со связями.

– Со связями, – хихикнул Павел Куницын. – В наш город он бы и не сунулся со своим пивом. Иначе наелся бы битого стекла от бутылок. У нас здесь своя монополия. Правильно, Владимир Андреевич?

– Помолчи, – Марьясов нахмурился.

– Мосоловского пригласили по старой памяти, – продолжил Васильев. – Он начинал в Подмосковье. Его помнят, вот и позвали. Он не стал отказываться. Не то, чтобы это совещание каким-то боком интересовало Мосоловского, но, видимо, он решил, что старым приятелям отказывать неудобно, и согласился приехать. По дороге сюда у него сломалась машина. Он оставил водителя на трассе копаться в моторе, а сам добрался до дворца культуры на попутке.

– По твоему, получается, украсть портфель некому, – Марьясов хмыкнул. – Все пассажиры респектабельные люди. Тем не менее, портфель пропал.

– Я ещё не закончил. Так вот, в том же автобусе ехал корреспондент газеты Росляков, наверняка вы его запомнили. Он много крутился в фойе и успел всем надоесть. Развязный тип, из тех людей, кому наглость заменяет чувство собственного достоинства. Когда началась неофициальная часть, ну, что-то вроде фуршета, он тоже поусердствовал. То ли он кого-то пытался напоить до поросячьего визга, то ли Рослякова пытались напоить. Анекдоты похабные рассказывал. Все повторял, мол, если городской мэр трезвый, пусть того немедленно приведут к Рослякову, он хочет разговаривать с мэром. А когда мэр так и не появился, Росляков сказал про него, – Васильев произнес длинное грязное ругательство.

– Ну, с этой оценкой мэра и я согласен, – склонил голову Марьясов. – Этот Росляков в какой-то степени опасен? У журналистов часто бывают всякие связи и знакомства.

– Не опасен ни в малейшей степени, – покачал головой Васильев. – Если бы у него были сколько-нибудь значительные связи, он не работал рядовым корреспондентом, в тридцать-то один год. Несколько лет в газете – и до сих пор никаких перспектив.

– Может, у него таланту нет? – предположил Куницын.

– Какая связь между талантом и продвижением по службе? – удивился Васильев. – Ничтожество этот Росляков, полный придурок.

– Да, тридцать лет человеку, а он все корреспондент, – сказал Марьясов. – Это невольно наводит на размышления об умственных способностях человека.