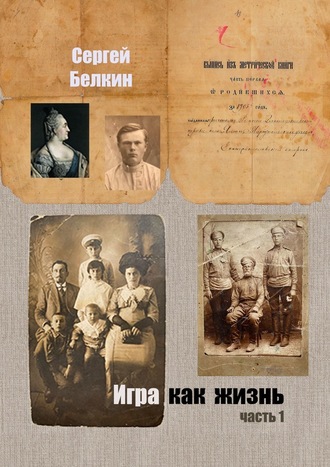

Сергей Белкин

Игра как жизнь. Часть 1

Греческий проект Екатерины

Прежде чем рассказать про «греческий проект» Екатерины Второй, я еще раз упомяну о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре между Россией и Османской империей (она же Оттоманская Порта, она же для краткости просто Турция). Странным, почти мистическим образом история нашей семьи и моя личная судьба оказались самым прямым образом под воздействием этого договора, охватывавшего обширные территории.

Не углубляясь в запутанную сложнейшими интригами историю отношений Англии, Франции, Австрийской, Османской и Русской империй в конце XVIII века, обратимся к одной из этих интриг, получившей название «греческий проект» Екатерины II. Опуская детали, его цель и смысл состояли в возрождении православного греческого государства – Византии – со столицей в Константинополе. И это было не праздной мечтой императрицы, а многолетней деятельностью, включавшей в себя не только тайные и открытые дипломатические усилия, действия, направленные на ослабление Турции, на укрепление антитурецкого союза с Австрией и т.п., но и подготовку нового императора для возрожденной Византии. Им должен был стать внук Екатерины, второй сын императора Павла I – Константин. Он и назван был так потому, что ему предназначено было стать новым императором Византии, в оде на его рождение (в 1779 году) говорилось: «Гроза и ужас чалмоносцев Великий Константин рожден». Его с рождения воспитывали как будущего греческого императора. Думается, однако, что «греческий проект» родился в головах Екатерины и Потемкина не только как следствие успехов в войне с турками, а гораздо раньше, как мечта, как желанный геополитический, религиозный проект. При этом проект не предполагал, что Россия завоюет Стамбул-Константинополь и включит его и проливы в состав империи. Речь шла о возрождении самостоятельного государства Византии и его монархии, Россия при этом рассчитывала на союзнические отношения, специально оговаривая отказ от взаимных притязаний на престол.

То, что из этого ничего не вышло мы, живущие три столетия позднее, знаем. Современные историки считают, что проект изначально был совершенно нереалистичен, что Оттоманская империя была сильна, и признаков ее распада не наблюдалось, что обещания поддержки Екатерины в ее проекте со стороны австрийского императора Иосифа II недорого стоили. Тем не менее, мечта о возрождении Византии и усилении роли православия и России существовала еще долгие годы, выразившись в формуле Достоевского «Константинополь должен быть русским». Подогревая эту мечту, русских императоров охмуряли и англичане, и французы…

Если попытаться сформулировать пусть и упрощенный, но понятный взгляд на произошедшее с крымскими греками (а ведь это один из узловых моментов в истории моего рода!) картина будет такой.

Геополитическая цель (скорее – мечта) Екатерины и Потемкина («Греческий проект»): возродить греческое государство Византию под протекторатом России и посадить на престол своего внука Константина. Тогда Константинополь не «будет русским» (как об это позднее многажды писал Достоевские другие), но будет прорусским. Османская империя будет разобрана на фрагменты, к тому же будут созданы буферные государства типа Дакия.

Помня об этом проекте, проводилась и экспансия России в Крыму и Причерноморье. Сперва греков вывели из Крыма чтобы ослабить Крымское ханство. Потом пало само ханство. Видимо для того, чтобы Крым навечно удержать в руках России, чтобы прежде жившие в Крыму греки – потомки Византии, – не смогли с воссозданной Византией объединиться и вернуть ей Крым, их обратно в свои дома и на свои земли не возвратили. Возможно, рассуждали так: пусть она – Византия – будет и союзником, и даже протекторатом России, но и протекторату Крым не надо отдавать. Не менее важным было построение структуры церковной иерархии: христиане, живущие в Крыму, должны быть под Московским патриархатом! Надо также помнить, что помимо греческого проекта Екатерины у самих греков, разбросанных по многим землям, была своя «Великая идея» – возрождения Эллады и Византии, в которой бывшие крымские, ставшие азовскими, могли играть на стороне этой Μεγάλη Ιδέα, «Мегали Идэа» («Великой идеи»). Это надо было не просто учитывать, а позаботиться о превентивных мерах.

Так что греки-переселенцы стали заложниками своего первородства, что ли… Однако, все выдвинутые ими условия переселения были выполнены. Полагаю разумным и ответственным дать в конце книги ссылки на литературные источники, которые я использовал при подготовке этой главы.

Вернусь к судьбе моего прапрапрапрапрадедушки, чья жизнь пришлась на этот «великолепный» – XVIII – век.

Начало родословия Христофоровых

Христофоровы – греки, православные. Наш род по материнской линии – род Христофоровых. Моя мать – Христофорова Людмила, ее отец – мой дед – Христофоров Павел, его отец, мой прадед – Христофоров Константин, пра-прадед – Христофоров Лазарь и так далее вглубь веков. Нам повезло: имеются списки всех Христофоровых, начиная с начала XVIII века. О них – эта глава.

Христодул Иванов сын Феохар

Представив себе ту колоссальную – геополитическую – игру, в которую была вовлечена, причем на первых ролях, императрица Екатерина, другие монархи, страны и народы, «приземлимся» в селение Ялта, что в Крыму.

Примерно около 1700 года здесь родился Иван Феохар (Иоаннис Феохари), а в 1730 году у него родился сын Христодул: Χριστόδουλος (Христодулос) – «раб Христа». Христодул станет переселенцем: будет выведен из Крыма вместе с другими христанскими жителями. Они будут идти долго, но, в конце концов, их приведут на берег Азовского моря, где они в 1780 году на пустующем пространстве заложат новое село и назовут его – Ялта! – в память о своей родине. Христодул окажется «учтенным» в переписи – «ревизской сказке» – 1782 года Тем самым Иван Феохар будет зафиксирован документально.

Ревизская сказка 1782 года

Ревизские сказки хранятся в Мариупольском краеведческом музее (МКМ. 3462 – Д).

Описание единицы хранения:

1782 г. – Ревизская сказка с. Ялта Мариупольского уезда Азовской губернии. – 19 л. Составлена 12 февраля 1782 г. в связи с проведением в Российской империи четвертой ревизии (переписи). Подворные, поименные списки жителей села (поселян) с указанием пола, возраста, семейного положения, степени родства. В ревизскую сказку включено 775 человек (мужчин 411, женщин 364). Дворов 194. Подписи под документом греческими буквами. В ревизской сказке 1782 года написано так:

Таблица 1. Выписка из Ревизской сказки 1782 года

Попытаемся в этом разобраться.

Первый вопрос: кто такой Димитрий Сутанбеев? Почему все Христофоровы вписаны в его ячейку? Ответ: таков формат переписи. Это перепись «подворная», то есть «по дворам». «Двор» – это единица налогового обложения, это некое единое хозяйство. В хозяйство (или двор) Димитрия Сутанбеева входила его Дочь Хурси (1735 г.р.) со своим мужем Христодулом (1730 г.р.) и сыном Константином (1760 г.р.). Смущает в этой записи одно: число «1735» в строке «Димитрий Сутанбеев». Если это год, то вряд ли это год рождения отца Хурси, родившейся в этом году – она ясно обозначена как дочь Димитрия! Решение, которое приходит мне в голову: тут неявно присутствуют два Димитрия: один – отец Хурси, здесь не вписанный и поэтому его год рождения не указан; второй Димитрий – брат-близнец Хурси (родились в один год), причем именно он – хозяин двора и переселенец. Своей жены и детей не имеет. Второй вариант все объясняющий – дата «1735» вписана с ошибкой…

Но меня интересуют Христофоровы.

Что такое «Феохар»? Это фамилия, прозвище, имя отца Ивана? Я не знаю.

Возможно, это отец Ивана по имени Феохар, что указано как родовой признак сродни фамилии. Тогда, «переводя на русский», можно написать: Христодул Иванович Феохар. И обозначить (постулировать) Ивана Феохара как древнейшего из известных представителей рода. Стало быть, мои греческие предки – «Феохариевичи» (как «Рюриковичи») или, лучше «феохариты». Кстати: в переводе на русский «Феохар» (греч. Θεοχάρης) означает «любимый богами». Вообще имя Феохар, Феохарий существует у греков до сих пор. Был, например, очень известный советский философ Феохарий Кессиди, умерший сравнительно недавно в возрасте 90 лет. До сих пор встречается и фамилия Феохари. Известен, например, народоволец Степан Ильич Феохари из Одессы.

Мне нравится эта фамилия: Феохари. И имя «Иван», по-гречески звучащее как небесный звук: Иоаннис… Это – тоже нравится. (Кстати Иоаннис – «милость Божия». ) А посему – постановляю: наш род по материнской линии идет от Иоанниса Феохари из Ялты, что в Крыму.

Вспоминая об описанных мною бурных исторических событиях XVIII века могу предположить, что ни Иоанниса Феохари, ни его детей и внуков русско-турецкая кампания 1735—1739 гг. непосредственно, скорее всего, не задела: русские войска, кажется, в Ялту не входили и её не жгли и не грабили. Ясно, что ханская администрация обирала свое население беспощадно, но раз я есть на свете, значит, прижали этих греческих ремесленников и рыбаков не до смерти. Кем был мой прапра- и т. д. дедушка Иван Феохар неизвестно, зато известна статистика: греки проживали в 80 населенных пунктах Крыма, четверть из них жила в городах. Большая часть городских греков была ремесленниками, лишь одна шестая занималась торговлей. Основная масса сельского населения занималась хлебопашеством, жители южных приморских сел – садоводством, виноградарством, рыболовством. Иван Феохар жил в городе, в Ялте, скорее всего, он был ремесленником, возможно, рыбаком… Поскольку я здесь волен выбирать и фантазировать, объявлю его ремесленником. Например, мастером по изготовлению лодок, корабельным мастером: кто-то же делал рыбацкие лодки – почему бы и не Иван Феохар? А мне – приятно, ибо строить лодки – хорошее занятие.

Когда родился Иван Феохар – точно неизвестно, но правила генеалогии предписывают установить его возраст к моменту рождения сына Христодула в интервале 25—30 лет. Примем для ровного счета 30 лет и объявим началом своей поименно известной родословной 1700 год. Можно, конечно, дать ему и 31 год, тогда начало сдвигается до 1699 года и можно с гордостью заявлять: я знаю всех своих предков с 17 века! Но я готов умерить свое тщеславие…

Кстати, в свете этих изысканий известная фраза Остапа Бендера «мой папа был турецко-подданный» обретает для меня свой смысл – «мой прапра- и т. д. дедушка был турецко-, точнее, османско-подданый». Хотя протекторат – это не подданство!

О том, как жили крымчане в последующие годы, можно судить по цитате из книги историка Крыма А. Р. Андреева: «В XVIII веке большинство населения Крымского полуострова стало оседлым. Увеличились пахотные земли, производилось много хлеба, табака, появились рисовые поля, у Алушты начинают разводить лен. Развивается садоводство и овощеводство, на Крымском полуострове появляется множество садов из яблонь, слив, вишен, черешен, каштанов, разводятся грецкие орехи, арбузы, дыни, тыквы и другие овощи. Значительно увеличивается производство вина. На экспорт идет много меда, соленой рыбы, икры и соли. Развивается и скотоводство. В Константинополь и Малую Азию отправляется много коровьего масла, овчины-мерлушки, овечьей шерсти, войлока, овечьих шуб, кожи, сафьяна. Вместе со скотоводством развиваются и ремесла: производство войлока, выделка кожи и сафьянов. Седла крымского производства ценились по всему миру. В Бахчисарае в ста ножевых мастерских ежегодно изготавливалось до полумиллиона ножей, продаваемых в Малую Азию, Россию, Молдавию и Валахию, на Кавказ. Быстро росли крымские города Бахчисарай, Карасубазар, в крымский порт Гезлев приходили корабли из Турции, Малой Азии, России. Расстроился и Перекоп, в котором появилось множество купеческих контор и кладов товаров, идущих сухим путем в Крым и обратно. Крымских рабов начали сажать на землю на положении крепостных. С середины XVIII века при ханах Селямет Гирее II, Селим Гирее II, Арслане Гирее происходит обширное строительство. В Бахчисарае был построен новый ханский дворец, реконструированы главные мечети, восстановлены пограничные крепости Перекоп и Арабат, защищавшие Крымское ханство, восстановлены все разрушенные и сожженные во время войны селения. По переписи 1740 года, проведенной по приказу Менгли Гирея II, Крымское ханство было разделено на 48 судебных округов, имело 9 городов и 1399 селений. В столице ханства Бахчисарае в конце XVIII века жило более 6000 жителей, население Крымского полуострова приближалось к полумиллиону человек».

Христодул сын Иоанна

Про Христодула Ивановича Феохар (Христодула Иоаннисовича Феохари – так романтичнее!) мы знаем немного, но год рождения знаем точно: 1730. Жил он в Ялте и занимался, скорее всего тем же, чем его отец. Коль скоро я назначил быть Иоаннису плотником (прям как в святом семействе: Иосиф плотник!), то пусть и сын считается плотником и рыбаком.

В положенный срок Иоаннис Феохари женил своего сына Христодула на 24-летней девушке по имени Хурси, дочери Димитриса, о чем сделана запись в ревизской сказке. И у них родился сын, которого назвали Константин.

Константин сын Христодула

Имя «Хурси» звучит как-то не по-гречески… На мой слух – это что-то тюркское. Но это, как говорится «ничего не значит». О том, как мирно и тесно переплетались между собой в Крыму греки и тюрки известно хорошо. Сложилось так, что греки были «двух сортов» и говорили на двух разных языках: «ромейском» («румейском») и «урумском». Румейский в основе своей – греческий, «эллинский», а «урум» – тюркский. Но при этом греки, говорившие на урумском были православными этническими греками. В «урумских» семьях нередки были и турецкие, точнее, тюркские имена. Сохранились и те и другие «сорта греков» до сих пор.

Этнографами и краеведами собрано уже немало сведений о быте и обычаях крымских греков. Можно вполне реалистично представить и даже воспроизвести греческую свадьбу Христодула и Хурси, сыгранную не позднее 1759 года, поскольку Константин сын Христодула родился в 1760 году в Ялте. В какой части Ялты они жили мы не знаем, но она была не столь уж и велика в то время.

Синхронистическая таблица. XVIII век

XIX век

Если в век XVIII греческие и русские предки вступали не только порознь, но и подданными разных государств, то в век XIX они вступают уже как сограждане. Их объединила Российская империя. И все события теперь для них – общие.

События

В «Синхронистической таблице XIX века» (см. далее) собраны некоторые сведения о событиях в мире политики, науки и техники. Добавим немного иных сведений.

1823 год – Пушкин в Кишиневе приступил к написанию поэмы «Евгений Онегин». 7 1837 год – скончался А. С. Пушкин. 1841 год – убит Лермонтов.

Ревизская сказка 1811 года

К этому времени наши предки перебрались из Крыма-Тавриды в Приазовье, где вместе со всеми основали новые поселения: город Мариуполь и селения вокруг него. Выходцы из Ялты основали вблизи Мариуполя, не мудрствуя лукаво, село с прежним названием: Ялта. Здесь и прошла очередная перепись.

Среди переселенцев был уже упомянутый нами Христодул Иванович с женой Хурсией Дмитриевной и сыном Константином, которому к моменту приезда на новое место исполнилось 19 лет. Христодул Иванович на новом месте прожил немало: 17 лет. А это значит, что смог и дом построить и хозяйством обзавестись и семью на ноги поставить и внука Лазаря увидеть и на коленях подержать. Вот выписка из ревизской сказки 1811 года.

Таблица 3. Выписка из Ревизской сказки 1811 года

Сын Христодула Ивановича – Константин Христодулович, родившийся еще в Крыму, приобрел, как мы видим из ревизской сказки, странное прозвище: Гершков. Для современного уха это звучит в однозначной ассоциации с еврейским именем Герш и еврейской же фамилией типа Гершкович10. С чего бы, однако, деревенскому греку, находящемуся в глухой изоляции от других народов – грекам была предоставлена автономия, самоуправление и пр. – обрести еврейскую, к тому же идишскую, ашкеназскую, кличку. Скорее, здесь что-то другое. Можно, конечно, строить разные гипотезы. Например, такую: тот русский чиновник, который вел перепись, составлял ревизские сказки руководствовался сложившимися правилами, согласно которым писалось имя, данное при крещении – Константин, перед ним писалось чей он сын: – Христодулов сын Константин, а потом приписывалось прозвище, или кличка, поскольку фамилий в те времена еще не было. Кличка «Гершков», могла быть искаженным, или написанным с ошибкой «Горшков» – если, например, сей Христодулов сын Константин занимался гончарным делом, был горшечником…

Это, конечно, притянутое за уши объяснение, но другого у меня пока нет. Я не против каких-то неожиданных связей с евреями, но на такое поощрение и украшение своей родословной пока нет никаких оснований.

Отметим также, что когда стали писать всех с фамилиями, Лазарь Константин записан Христофоровым! И все последующие – тоже Христофоровы. Откуда эта фамилия возникла? Тут, мне кажется, произошла прямая замена Христодула на Христофора. Возможно, по произволу чиновника, которому имя Христофор было известно хорошо, оно не так уж редко встречалось в русских святцах, а Христодул «не показалось». Так из потенциально возможной фамилии Христодулов появилась более благозвучная – Христофоров. И смысл ее в переводе на русский изменился: из «раба Христа» он стал «Христом принесенный». Есть разница, есть…

Имя жены Константина Христодуловича (1760 г.р.) пока не установлено. А вот имя и год рождения его сына Лазаря ревизская сказка указывает точно: Лазарь Константинович 1794 г.р.

Лазарь сын Константина

Ревизская сказка 1850 г.

Спасибо бюрократам Российской империи: всё записывали! Спасибо судьбе, что не все архивы сгорели, что можно заглянуть в прошлое. Вот данные из Ревизской сказки 1850 года.

Таблица 4. Выписка из Ревизской сказки 1850 года.

Первое, что мы отметим: Лазарю Константиновичу «подправили» возраст: в сказке 1811 года он рожден в 1794, а в сказке 1850 – в 1796 году. То ли просто ошиблись, то ли уточнили. У Лазаря Константиновича была жена Василина Вангелистова 1799 г.р. и трое детей: Христофор (1816 – 1848), Дмитрий (1818 г.р.) и Константин (1828 г.р.)

Христофор женился на Магдалене Николаевой (1815 г.р.) и у них родилось двое детей: Прасковья 1835 г.р., и Николай 1846 г. р. Дмитрий женился на Елизавете Николаевой 1825 г.р., у них было четверо детей: старшие дочь Феодора 1820 г.р. и сын Антон 1829 г.р., и младшие сыновья: Евстафий 1846 г.р. и Николай 1848 г.р.

О третьем сыне Лазаря Христофорова – Константине Лазаревиче – напишем в отдельной главе, поскольку именно он является моим прямым предком, наряду с самим Лазарем и его отцом Константином Христодуловичем.

Константин Лазаревич Христофоров

Это мой прапрадед Константин, отец моего дедушки Павла Константиновича, дедушка моей матери, родившийся в 1828 г. Он был третьим сыном Лазаря Константиновича и Василины Вангелистовой. У него была жена Прасковья Павлова (1830 г.р.), от которой родилось несколько детей, по семейным преданиям – чуть ли не более десяти! Мне удалось установить имена только четырех из них: Игнатий, Иван, Константин и Павел.

О самом Константине Лазаревиче мы, к сожалению, пока мало что можем сказать. Константин Христофоров — житель селения Ялта вблизи Мариуполя. Был он, по воспоминаниям нашей мамы, купцом, и, вероятно, человеком зажиточным, – поскольку смог дать детям образование.

В семье запомнили драматическое событие: у дедушки Константина загорелись амбары, однако он, выйдя на крыльцо, не велел их тушить, а только крестился и спокойно досматривал пожар до конца.

Игнатий Константинович Христофоров

Игнатий Константинович (1861 г.р.) – достиг высоких государственных постов. Вот сведения о нем, почерпнутые в издании, озаглавленном «Список личного состава Министерства финансов на 1904/5 год». На странице 377 обнаружено:

Управленiе акцизными сборами Саратовской губернiи.

Губернское акцизное Управленiе

Управляющiй: Христофоровъ Игн. Конст., сс., 3 Ан., 1861,

ПР., И.С.У., 1885, 1885, 1901. (г. Саратовъ).

Теперь расшифрую: Христофоров Игнатий Константинович, статский советник, орден Св. Анны 3-й степени, родился в 1861 году, Православный, окончил Императорский Санкт-Петербургский университет в 1885 году, на государственной службе с 1885 года, в ведомстве Министерства финансов с 1885 года, в настоящей должности с 1901 года.

Просматриваю «Списки» за последующие годы: в 1906 и 1907 годах дядю Игнатия мы находим уже в Каменец-Подольске, в должности Управляющего акцизной палатой Подольской губернии и при этом он уже «дсс» – действительный статский советник! Это уже IV класс в Табели о рангах. Чтоб было понятнее – тот же класс в военной службе – генерал-майор (контр-адмирал). Выше этого только три класса тайных советников.

И вот, наконец, «Список» 1917 года. Игнатий Константинович уже в разделе «Совет министра» в группе «тайные советники».

I Ан 1861, Пр., И.П.У. 1885 1885 1915

Разъяснение: Пр. – «православного вероисповедания»; I Ан – орден св. Анны I степени.

Справка: императорский орден Святой Анны – орден, учреждённый в 1735 году как династическая награда и в 1797 году введённый императором Павлом I в наградную систему Российской империи для отличия широкого круга государственных чиновников и военных. Первоначально, награжденные любой степенью ордена Св. Анны автоматически становились потомственными дворянами, однако с 1845 года это положение было изменено. Было установлено, что впредь только 1-я степень ордена даёт потомственное дворянство, а остальные степени – только личное.

I степень – крест на ленте шириной 10 см через левое плечо, звезда на правой стороне груди; 350 или 200 руб. ежегодной пенсии.

Извлечения из Учреждения орденов и других знаков отличия, изд. 1892 года:

Императорский орден Св. Анны установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы. Орден Св. Анны разделяется на четыре степени. Знаки его суть:

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ. Крест золотой, большой, покрытый красною финифтью; по краям креста золотые каймы, в углах соединения оного золотые сквозные украшения; в средине лицевой стороны, на белом финифтяном поле, обведенном также золотою каймою, изображение Св. Анны, а на обороте, на таком же поле, латинский синего цвета вензель начальных букв орденского девиза, под короною. Носится на красной с желтою каймой ленте шириною в два с четвертью вершка, через левое плечо, с кованою серебряною на правой стороне груди звездою, в средине коей красный крест; вокруг креста, на красной финифти, латинский девиз: Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem, то есть Любящим Правду, Благочестие, Верность. Девиз сей заимствован от первоначальных букв имени и рода Великой Княгини Анны Петровны: A. I. P. F. (Anna, Imperatoris Petri Filia, Анна Императора Петра Дщерь).

Еще один факт отмечаем, обращаясь к этим «Спискам». Министром финансов в тот период был Барк Петр Львович, а его предшественник – Владимир Николаевич Коковцо́в. С первым, вернее, с его могилой, судьба сведет меня (совсем недавно) на кладбище Ниццы, о чем я пишу в соответствующей главе. А со вторым, вернее, с его домом, – во младенчестве. Вот такие совпадения – из тех странных пересечений имен и мест, которые сопровождают меня в процессе работы над этой рукописью. Упомянутый предшественник Барка – Коковцов – это министр финансов в 1904—1905 и 1906—1914 годах, председатель Совета министров Российской империи в 1911—1914 годах, действительный тайный советник, в чей дом меня – правда уже без спроса хозяина – привезут из роддома, и где наша семья прожила четыре года! Об этом доме – бывшей усадьбе Коковцовых (фамилию, впрочем, уже произносили как Ко́ковцев) в пригороде Ярославля, я напишу в соответствующей главе.)

В интернет-архивах мне посчастливилось натолкнуться и, таким образом, узнать о существовании у Игнатия Константиновича как минимум двух сыновей Бориса и Александра. О них – в отдельных главах. А о других братьях нашего дедушки и их детях пока неизвестно ничего. О самом дедушке – следующая глава.