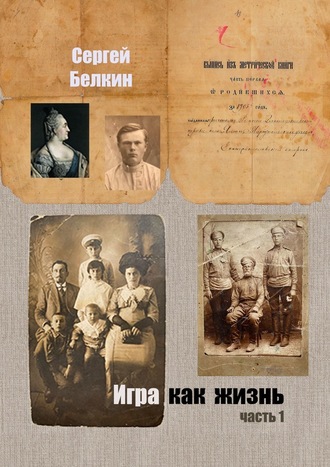

Сергей Белкин

Игра как жизнь. Часть 1

Спецоперация Екатерины Великой

О том, как Екатерина II спасла христианское население Крыма от притеснений со стороны магометан написано немало. Параллельно с этой – официальной – версией, существуют и другие, в которых «спасение» называется по-другому: от «насильственной депортации» до «вынужденной недобровольной эмиграции». Взвешенное рассмотрение всех версий и источников провел доктор физико-математических наук, профессор Донецкого государственного университета, председатель Донецкого общества греков Стефан Алексеевич Калоеров, и я предпочитаю основываться на его анализе, приводя ниже цитаты из его исследования. При этом отмечу, что среди многих современных историков стали популярными радикальные точки зрения, позволяющие прямо или косвенно представить греков жертвами русской имперской политики, поскольку это соответствует некоторым современным политическим тенденциям.

Как мы видели из предыдущего рассмотрения, в этом регионе действительно шла большая игра больших держав. А в такой игре всегда присутствует много мотивов и игроков – как явных, так и скрытых. И судьбы отдельных людей и народов сложнее и драматичнее, чем некая, пусть и главная, тенденция или намерение царей и стран. Так и греки, и остальные христиане Крыма (армяне, грузины и валахи) были разными и по своему социально-имущественному статусу, и по обстоятельствам личной жизни. И их реакции, их мотивы на внешние обстоятельства тоже разные, не говоря уж о последствиях вовлечения в круговороты истории. Поэтому всегда можно отыскать весь спектр мнений и суждений о произошедшем. В целом, однако, можно обобщить лишь то, что жилось христианам под мусульманским правлением плохо, их действительно притесняли и ограничивали в правах и возможностях культурного и политического развития. Так что мотивы для переселения у них могли легко возникнуть, когда такое предложение им было сделано. Вначале, однако, возникла другая идея и намерение: принять русское подданство и, тем самым, получить защиту и помощь от Российской империи. Такие обращения к императрице о принятии в подданство поступали из очень многих других краев и областей, находящихся в османской империи: из Молдавии и Валахии, от многих народов Кавказа и Балкан. Именно об этом просил прибывший в апреле 1771 г. из Константинополя архиепископ Игнатий, назначенный митрополитом Готфийско-Кефайской епархии (так называлась Крымская епархия). 29 сентября 1771 г. через командующего русским оккупационным корпусом в Крыму В. М. Долгорукова он обратился с письмами к Святейшему Синоду и к императрице Екатерине II, а затем 8 декабря 1772 г. повторно – к Екатерине II с просьбой принять христиан в подданство России.

Идея о переселении, а не только о принятии в подданство возникла, скорее всего, у П. А. Румянцева, занимавшегося разработкой обширного плана мероприятий по закреплению Крыма за Россией. Видимо в этой связи ему пришла в голову мысль о переселении христиан, что способствовало бы решению двух задач: ослаблению экономики Крымского ханства, поскольку христиане были основным трудовым ресурсом, и одновременно эта мера способствовала бы заселению новых южных губерний России. Видимо, были и иные мотивы, о которых я скажу в разделе «Греческий проект».

Мысль о переселении получила поддержку и превратилась в план действий. 25 февраля 1778 г. П. А. Румянцев поручил командующему Крымским корпусом генерал-поручику А. А. Прозоровскому приглашать христиан переселяться в Азовскую или Новороссийскую губернии, а 9 марта ему был дан рескрипт с указанием «уговорить христиан добровольно переселиться». Предлагалось особенно уговаривать митрополита Игнатия, «обнадежив его разными выгодами». В этот же день специальным указом Екатерина II поручила генерал-губернатору Азовской и Новороссийской губерний Г. А. Потемкину подготовиться к приему переселенцев.

Процесс уговоров шел непросто и это естественно: бросать свое насиженное (веками!) место всегда непросто, тем более, когда неопределенность последствий так высока. Никто не мог представить себе куда им предлагают переселиться и как сложится жизнь на новом месте. Тем более, что и вопрос о новом месте решался одновременно с началом процесса уговоров. Митрополит Игнатий на встречах с Прозоровским, начавшихся весной 1778 года, говорил, что если христиан удастся уговорить, то необходимо будет выполнить следующие условия: обеспечить безопасность переселения; не смешивать переселенцев на новом месте с другими нациями; священников и начальников над христианами выбирать из них же; митрополит будет непосредственно подчиняться Святейшему Синоду и по смерть оставаться на этой должности; христиане должны освобождаться от рекрутства; взамен оставляемых ими домов в Крыму на новом месте им нужно построить новые; христианам должны быть даны льготы.

В результате длительной агитации митрополиту удалось склонить часть христиан к выходу из Крыма, и 17 июля они вручили Суворову принятое ими 16 июля 1778 г. «Постановление крымских христиан». В этот же день Игнатий в письмах Румянцеву и Суворову передал просьбу христиан до выхода из Крыма подготовить, подписать у императрицы и показать им грамоту, подтверждающую выполнение их условий. Но такой грамоты не появилось и к началу вывода христиан. Вот что об этом пишет С. А. Калоеров: «Проект Жалованной грамоты был подготовлен в августе 1778 г. Он был составлен на основе условий, выдвинутых христианами в их „Постановлении“ от 16 июля. Но в силу неопределенности с местом заселения проект тогда не был подписан. И лишь после многократных обращений митрополита Игнатия, армянских депутатов и Суворова грамота была подписана 21 мая 1779 г. Текст грамоты от проекта отличается незначительно. По сравнению с грамотой в проект внесены небольшие изменения, связанные с тем, что отдельные пункты проекта в момент подписания грамоты уже были выполнены. Грамота была вручена митрополиту Игнатию в Санкт-Петербурге в ноябре 1779 г. Основные пункты Жалованной грамоты следующие: территориальная автономия для греков (им выделялась отдельная от других наций территория, управляемая греческим судом и расправой, подчиняющихся губернским службам); духовная автономия (переведенная из Крыма Готфийско-Кефайская епархия непосредственно подчинялась Святейшему Синоду Русской православной церкви); освобождение населенных пунктов от воинских постоев, а греков от службы в армии, кроме тех случаев, когда они сами этого могли пожелать; освобождение от податей на 10 лет».

До 17 июля подготовка переселения велась тайно, поэтому я и назвал это «спецоперацией». Но уже 17 июля весть о предстоящем переселении разнеслась по всему Крыму и привела к резким протестам.

Крымское правительство 17 июля обратилось к хану с просьбой воспрепятствовать выводу христиан. Хан, застигнутый врасплох, не поверил этому и 18 июля издал указ выдать людей, распространяющих такие ложные слухи о подготовке переселения. В то же время 21 июля он попросил Суворова разъяснить поступающие к нему донесения о переселении. 22 июля Суворов официально объявил хану о намерении императрицы переселить христиан в единоверную Россию с целью их защиты от мести со стороны татар и турок за помощь христиан русским войскам во время прошедшей войны. 25 июля хан попросил хотя бы отсрочить переселение на 25 дней, чтобы связаться с императрицей, но получил отказ. Поэтому 26 июля он вынужден был дать согласие на выход из Крыма только тех христиан, которые желают этого, без принуждения других. Доведенный до отчаяния хан перестал принимать представителей российской стороны Суворова и Константинова, и скоро в знак протеста со своей гвардией выехал из Бахчисарая и расположился лагерем в 20 км от него.

Переселению стали противиться и многие христиане. В таких условиях духовенство еще усерднее стало агитировать их за переселение. Оно выпустило специальный манифест – обращение к христианам, где в резких выражениях выступило против татарско-магометанского ига и призывало к выходу из Крыма.

Суворов был назначен вместо Прозоровского командующим войсками Крыма и Кубани 23 марта 1778 года, а 27 апреля уже прибыл в Бахчисарай. 16 мая 1778 года Суворов обратился к своим войскам со специальным приказом, по которому русские должны были «соблюдать полную дружбу и утверждать обоюдное согласие между россиян и разных званиев обывателей». Суворов заставил уйти из Ахтиарской бухты остававшиеся там турецкие военные суда и начал строить укрепления на выходе из бухты, запретив туркам брать пресную воду из реки Бельбек. Турецкие корабли ушли в Синоп.

28 июля из Бахчисарая выехала первая группа христиан в составе 70 греков и 9 грузин. Одновременно в Азовскую губернию были направлены депутаты христианских обществ для осмотра мест их предполагаемого заселения. В Александровской крепости и Екатеринославе первые переселенцы оказались в конце августа.

Днем завершения выхода христиан из Крыма считается 18 сентября 1778 года, когда с последними переселенцами полуостров покинул митрополит Игнатий.

Таким образом, основным зачинщиком переселения был П. А. Румянцев, основные вопросы подготовки на государственном уровне решались генерал-губернатором Новороссийской и Азовской губерний Г. А. Потемкиным, организаторами подготовки переселения были командующий русскими войсками в Крыму А. В. Суворов, митрополит Игнатий с духовенством, российский резидент при ханском дворе А. Д. Константинов.

Подводя итог, приведем еще несколько цитат из упомянутого ранее исследования Калоерова.

«Общее число вышедших из Крыма христиан – 30690 человек. По переписи населения в марте 1779 г. в Азовской губернии проживало 30233 христианина-выходца из Крыма, из них: 15712 (или 51,97%) греков, 13695 (45,298%) армян, 664 (2,196%) грузина и 162 (0,536%) волоха.

После Александровской крепости, где проходила регистрацию, переселенцы направлялись в различные районы Азовской губернии для временного поселения. Вопросы места постоянного проживания откладывались до весны 1779 г.

В этих местностях и провели христиане зиму 1778—1779 г. Жили в сложных условиях, без особого обеспечения их нужд, в условиях свирепствующих болезней. Жили в землянках или под открытым небом в кибитках, вместе со своими односельчанами по Крыму. Порой они создавали свои отдельные селения, где жили в землянках».

«Заселение греков в Приазовье началось после указа по Азовской губернской канцелярии от 24 марта 1780 г., который конкретизировал выполнение ордера Потемкина губернатору Черткову от 29 сентября 1779 г. и указа императрицы от 2 октября 1779 г. о создании Мариупольского греческого уезда. В соответствии с указом по Азовской губернской канцелярии с 1 апреля 1780 г. на выделенные места должны были переселиться греки-хлебопашцы, с 15 апреля – купцы и мещане. На каждую ревизскую душу (то есть на каждого члена семьи мужского пола) выделялось по 30 десятин земли (почти 33 га), что значительно превышало размеры земельных владений даже самых богатых семей греков в Крыму.

Вопрос заселения городских жителей конкретно решался лишь в июле. Так, 11 июля к губернской канцелярии обратились предполагаемые купцы, мещане и ремесленники с просьбой разрешить им поселиться в устье Кальмиуса. Такое разрешение было дано, и они 26 июля (8 августа по новому стилю) 1780 г. заняли устье Кальмиуса, территорию, где ранее располагалась слобода Кальмиусская. Перед поселением губернской канцелярией был составлен план. 15 (28 по новому стилю) августа в связи с днем св. Богородицы (Панагии) в Мариуполе состоялся большой праздник».

«За вывод христиан Суворову были вручены орден Александра Невского, бриллиантовая звезда Екатерины II. Митрополит Игнатий был награжден большими полномочиями духовного сана и бриллиантовой звездой императрицы. Греки, заселившись в Приазовье, превратили пустынные земли в цветущий край. В связи с этим в адрес греков высказано много хвалебных отзывов в отчетах Екатеринославских губернаторов за разные годы. Основными занятиями сельского населения были землепашество и скотоводство. Население имело много крупного рогатого скота, птицы. Это наглядно видно из данных переписей за многие годы. Большое количество скота и земли отмечают и многие исследователи. Так, на каждого жителя греческих сел приходилось 50 голов крупного рогатого скота! Наличие большого хозяйства и трудолюбие народа особенно ярко видно из статистических данных за 1901 г. Из них, например, следует, что в Малом Янисоле, где проживали 1290 работников мужского пола, было 15229 овец, 2064 лошадей, 6671 голов крупного рогатого скота, 867 свиней, в Старом Керменчике на 789 работников было 6354 овец, 1729 лошадей, 3814 голов крупного рогатого скота, 433 свиньи. Такое же положение наблюдается и в других греческих селах. Кроме Мариуполя, в Приазовье греками (грузины и волохи здесь отнесены к грекам) при заселении было основано 21 село».

А почему греки не вернулись в Крым?

Этот вопрос как-то «повис в воздухе», вернее, его в историографической литературе просто долгое время не ставили. Хотя возвращение в свои крымские дома после присоединения Крыма с Россией было бы совершенно логичным. Хорошо, что Россия «спасала христиан Крыма от гнета», но ханство прекратило существование и с 1783 года вошло в состав Российской империи. То есть прошло всего пять лет после переселения, еще целы дома, оставленные в Крыму – почему не вернулись обратно?

Нет у меня ответа на этот вопрос. И в тех немногих работах историков, интересовавшихся этим вопросом, тоже нет однозначного суждения. Перескажу версию, встречающуюся чаще других.

Крымские христиане, являясь в культурно-религиозном смысле наследниками Византии и княжества Феодоро, могли бы при завладении Крымским ханством иметь по крайней мере религиозно-территориальную автономию в Крыму. Об этом еще до переселения греков, 20 января 1778 года, писал кн. Прозоровский кн. Потемкину: «Если выводить отсюда христиан, осмелюсь вам, светлейший князь, доложить, что когда Крым возьмется в подданство, то как и в первом письме упомянул, они будут первые здесь жители, почему кажется и выводить их отсюда бы уже незачем». Но Потемкин не прислушался к мнению Прозоровского, христиане были выведены, Крым присоединен, но о возвращении переселенцев в свои дома и на свои земли и речи не было.

Приведу рассуждения, взятые мною с интернет-страницы «Азовские греки». Выделю текст кавычками как цитату, хотя весьма корявый текст пришлось отредактировать: «…Потемкин видел ситуацию по-другому. В рамках „греческого проекта“ рассматривалось возрождение Византии под протекторатом России. Существовали, однако, опасения в связи с вероятностью самостоятельности Византии и Крыма. Крымские христиане могли стать камнем преткновения при восстановлении Византией, как государства, и Константинополя, как центра византийского православия и патриархата, – в том числе в Крыму. В этом случае возникал вопрос о подданстве и преемственности христианского населения полуострова. Но сам Потемкин рассматривал Крым как часть Российской империи и соответственно, рассматривал вариант удаления с полуострова наследников Византии, причем как греко-православных, так и армян-григориан и католиков. Последние, как показала история, не особо были интересны в геополитических играх и им единственным разрешили вернуться обратно в Крым. Остальные же были разделены и переподчинены в российское религиозное пространство. Хотя очевидно, что если не было бы переселения, то значительная часть населения горного и южнобережного Крыма, двумя веками ранее принявшее ислам, но частично сохранявшее христианство, при российском покровительстве и посредничестве, возвратилось бы в христианскую веру. Однако переселение четко разделило население: выселились – христиане, остались – мусульмане. Отчасти по этим причинам грекам и не давали возможность возвращения в Крым, после его присоединения в 1783 г. Таким образом в 1778 г. Крым был лишен местного, сформировавшегося веками культурно-исторически крымского христианского населения и заселен новым: архипелагские греки, арнауты, армяне, болгары, малороссы, великороссы и мн. др.».

На этом же сайте («Азовские греки») размещены материалы, позволяющие «заглянуть» в тот период, когда греков оттуда уже вывели, а их дома и земли оказались в чужих руках. Эти материалы обнаружены мною (да и вообще введены в научный оборот) совсем недавно. Когда я начинал работу по изучению родословной, они не были доступны и о многом приходилось судить с помощью догадок и предположений.

В периодически издающемся сборнике статей Института востоковедения им. А. Е. Крымского (НАН Украины, Крымское отделение) «Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии» в 2003 году вышла статья М. А. Араджиони «К вопросу об основных и подсобных занятиях греков Южного Крыма в середине XVIII в.» Автор вводит в оборот уникальные источники, хранящиеся в Государственном архиве республики Крым. Речь идет фрагментах переписи недвижимого имущества крымских христиан, которое в 1778 г. переходило в казну по случаю переселения бывших подданных хана в Приазовье. Материалами этой переписи пользовались казенный комиссионер Караценов и чиновник Абдулла Гамит-ага, когда проводили ревизию этого имущества (в 1783—1784 гг.), т.к. после присоединения Крыма земли, принадлежавшие ханской казне, соответственно отошли в казну Российской империи. В документах этот процесс описывался так: «Гамит-Ага отыскав на татарском языке ханскую ведомость, заключающую в себе статьи оным оставшимся в Крыму после переселившихся в Россию христиан имениям, взяли сии имения в казенное ведение, а ведомости, переведя на российский язык представили в 1785 г. к оному г-ну правителю Каховскому, сами же оставались при смотрении сих имений и при сборе с них доходов под непосредственным ведением Каховского, а по переводе его в 1788 г. в Екатеринославскую губернию, преемника его генерал-майора Жегулина, по отдачу в 1793 г. оных имений в ведение и управление Таврической казенной палаты…» Упомянутыми документами руководствовались также землемеры, проводившие по высочайшему повелению межевание и отвод земли дворянам и чиновникам.

Удивительная открылась картина!

Автор анализирует данные и обобщает их, так описывая род деятельности греческого населения:

«Греки южного Крыма традиционно занимались: земледелием (культивировалась рожь, ячмень, пшеница, просо, сеяли также фасоль, большие посевные площади были заняты льном), садоводством (выращивали яблоки, груши, айву, сливы, вишню, черешню, персики, абрикосы, садовую рябину, мушмулу, шелковицу, грецкий орех; реже – хурму, гранат, кизил), виноградарством (но в значительно меньших объемах, чем в XVIII в.). Другим традиционным занятием греков являлось отгонно-пастбищное скотоводство: особое развитие получило овцеводство, гораздо меньше греки занимались крупным рогатым скотом, и совсем мало – коневодством и свиноводством (есть данные лишь по горным селам). Об этом свидетельствуют и материалы о становлении хозяйства греков в Приазовье: уже в первые годы после переселения в Мариупольском уезде насчитывалось 35 „овечьих заводов“ с 81 тыс. овец, которыми владели всего лишь 192 человека, и несмотря на падеж скота тяжелой зимой 1788 г., в 1807 г. овец уже насчитывалось около 133 тысяч. Традиции балканского пастушества и отгонно-пастбищного скотоводства были настолько сильны, что иногда греческие чабаны отгоняли овец на летовки не только на близлежащие общественные пастбища, но и в более отдаленные регионы – крымские яйлы, молдавские Кодры и на Кубань».

Молдавские Кодры?! – Неожиданно… Но вновь навевает мысли о таинственном сплетении нитей судьбы Мойрами…

Источники, которыми пользуется автор, это сохранившиеся ведомости имущества 10 южнобережных и двух горных сел. Воспроизведу абзац статьи, где приведены данные из ведомости №22 с. Аутка, в котором значатся 36 хозяев и 50 жилых построек (в т.ч. 3 землянки у Ставрона, дом с пристройками Узуна Пефтия, дом под черепицей с погребом Василия Чалика, 2 дома с пристройками у Каплазана Констандина; по 2 дома имели Терзы Афандык, Серафим, Топи, Мартин оглу, Айваз (н?), Димитрий Папаз-оглу, Юри Дмитрий, по три дома – у Яния Дмитрия-оглу и Ламбатли Константина). Кроме жилых построек особо отмечено, что в деревне имелись две новые каменные церкви, в одной из которых была сделана мечеть. В ведомости значились также 2 овечьих зимовника, и 2 мельницы «об одном колесе и о двух колесах», которыми греки Чалик Василий и Филий владели совместно с татарами Ибрагимом и муллой Бекиром.

Сами эти ведомости тоже оказались доступны, благодаря одному из читателей сайта, который не поленился сходить в архив, сделать выписки и привести расшифровки. Я для себя из этих ведомостей извлек исключительно важную информацию. И не только о том – сколько у той или иной греческой семьи было домов, садов, пастбищ, овчарен, сараев, ореховых деревьев, льняных полей, виноградников и пр., но и о другом. Из Ведомостей следует, что жители Аутки, Марсанды (Массандры), Магарача, Никиты, Кучук-Ламбата вместе с Биюк-Ламбатцами, другими ялтинцами, дегерменкойцами основали приазовскую Ялту! Это, конечно, очень важное и радостное уточнение. К сожалению, среди фамилий, указанных в Ведомостях я не встретил похожих на Феохар или Сутанбей – мы с ними встретимся, когда начнем разбираться в Ревизской сказке 1811 года. А пока – возрадуемся находке и не будем скорбеть о потере подобного, например, имущества: Шала Яний – 2 дома, 3 сада, 2 луга, пашни 3,267 га; Панаиот – дом, «магазейн», сад большой, 2 луга, 1 бахча, 8 ореховых деревьев, льняное поле 0,612 га и одна пашня. Вопрос – так почему же они сюда не вернулись? – перестал быть туманным, обрел материальные очертания. Свое имущество переселяющиеся греки не просто бросили, а продали. Так что у всех их домов и земель появились новые собственники. Просто так вернуться – невозможно. Имущество надо выкупать, но новые владельцы могут и не продать. Да и на новом месте греки получили огромные, совершенно немыслимые для Крымского побережья земельные наделы (по 33 гектара на ревизскую душу) и чем дольше их осваивали, чем больше вкладывали в них своего труда, тем роднее становилась их новая земля. Хотя память об очагах, оставленных в Крыму, ещё долго была в их сердцах.