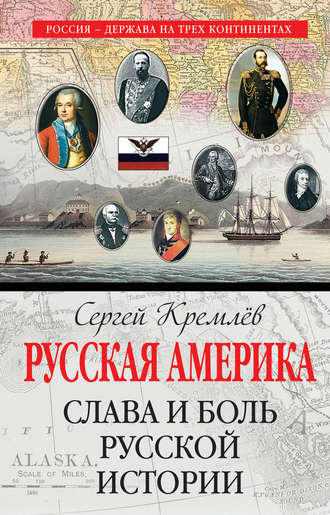

Сергей Кремлев

Русская Америка. Слава и боль русской истории

ВЕЛИКИЕ мореплаватели Британии, плавающие по русским картам, – здесь есть чем гордиться русскому сердцу и уму. Тем не менее английские мореходы времён Кука, Кларка и Ванкувера оставались английскими мореходами, то есть первыми моряками мира.

При всём при том вторая половина XVIII века не могла не быть плодотворной и для русских исследователей северо-западных окраин Америки, а главное – для укрепления там российского присутствия. Русские появились на северных просторах Тихого океана и на его островах раньше кого-либо другого, и это были не эпизодические плавания типа экспедиций Кука, Ванкувера, Переса, Лаперуза… Начинался процесс широкого и устойчивого русского освоения северной части Тихого океана. С годами этот процесс не ослабевал, а лишь усиливался и прирастал деятельными людскими ресурсами за счёт выходцев из самых что ни на есть глубинных мест Европейской России, хотя и богатых небольшими и неглубокими реками, но отстоящих от морей нередко на тысячи километров.

Государственного уровня причин тому было, по крайней мере, две…

Во-первых, с 1758 года – ещё при «дщери Петровой» Елизавете – Географический департамент Академии наук был передан в «особливое усмотрение» Михайле Васильевичу Ломоносову. Пока что, слава богу, это имя в России в особых представлениях не нуждается, хотя почему-то начинает выпадать из некоторых энциклопедических (!?) словарей вроде изданного издательством «Большая Российская Энциклопедия» словаря «История Отечества».

Ломоносов чётко заявлял, что надо нам «завесть поселения, хороший флот с немалым количеством военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов». Ему же принадлежит и другой тезис, который когда-то цитировали многократно, но – стыдливо урезая его окончание, мной приводимое и выделенное: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке».

В первых песнях поэмы «Пётр Великий» Ломоносов даже в стихах проводил мысль о значении Америки для России и писал:

Тогда пловущим Пётр на полночь указал,

В спокойном плаваньи сии слова сказал:

Какая похвала российскому народу

Судьбой дана пройти покрыту льдами воду.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Колумбы росские, презрев угрюмый рок,

Меж льдами новый путь отворят на Восток,

И наша досягнет Америки держава…

Между прочим, последнюю ломоносовскую строку тоже, как правило, при цитировании опускают, отчего смысл слов «Колумбы росские» полностью искажается. Ведь великий наш помор, написав так, как он написал, имел в виду прямо то, что генуэзец Колумб открывал Америку с запада, а русские открывают ту же Америку, но – уже с востока.

И уж как прямой то ли наказ Михайла Васильевича монархам, то ли – как прямой его упрёк им, врезаны были в эпоху следующие слова:

«Если же толикая слава сердец наших не движет, то подвигнуть должно нарекание от всей Европы, что имея Сибирского океана оба концы и положив на то уже знатные иждивения с добрыми успехами, оставляем все втуне».

Ломоносову бы при Петре жить! Великий наш царь-реформатор явно не просто так интересовался – «сошлася ли Америка с Азией?» и не любопытства ради спешно отправлял Евреинова и Лужина для выяснения этого вопроса. Думаю, если бы Пётр прожил бы ещё хотя бы с десяток лет и вовремя узнал, что нет – «не сошлася», то судьба Русской Америки могла быть совсем иной – как раз в том роде, о котором писал великий наш помор, мечтавший, что называется, в духе задумок Петра. И русский Тихоокеанский флот мог бы стать реальностью на полтора века раньше.

Правда, виднейший наш историк Сергей Михайлович Соловьёв (к сожалению, теме движения России к водам Великого океана не посвятивший и десятка строк) объяснял внимание царя Петра к российской восточной окраине тем, что надо было, мол, «удовлетворить требованию науки, выставленному Лейбницем, узнать, «сходится ли Азия с Америкой…».

К труду С.М. Соловьёва на ниве отечественной истории я отношусь с немалым уважением, однако по поводу этого его заявления остаётся лишь пожать плечами. Лейбниц – Лейбницем, но Пётр умел видеть будущую историю России подальше и собственного носа, и – Чукотского «носа»… Отправляя Беринга на поиски северного пути в Америку, Пётр писал: «Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать берегов американских». А впервые он заинтересовался проблемой ещё в молодости, после знакомства с донесениями Владимира Атласова о Камчатке.

Так же, как Соловьёв, то есть узко, понимали задачи 1-й Камчатской экспедиции и многие другие историки как в XIX, так и в XX веке. Однако издавна существовало и более широкое (и явно более точное) мнение на взгляды Петра и понимание им задач Российского государства. Не склонный к лёгкости мысли, зато склонный к основательности, академик Владимир Иванович Вернадский третью главу своих ещё дореволюционных «Очерков по истории естествознания в России» назвал: «Пётр Великий – инициатор науки в России». Там Вернадский писал:

«Хотя Пётр исходил из идей государственной полезности, он в то же время обладал поразительной любознательностью, заставлявшей его обращаться к научным вопросам, тратить средства на научные предприятия и тогда, когда прямая государственная полезность была неясна…

Не раз проявлялись в словах и действиях Петра указания на яркую идейность, которая им руководила в этой работе…

Любопытно, что определённые научные вопросы, поставленные Петром, определили на долгие годы, на несколько поколений после него, научную работу русского общества. Пётр выдвинул вопросы географического характера, и главным образом исследование крайних восточных пределов Русского царства. Исследование азиатской России, в частности Сибири, получило такое значение, какое нам теперь кажется странным и непонятным (это писалось в 1912 году, в бескрылой, вконец запутавшейся царской России Николая II. – С.К.). На составление географической карты этих мест, познание её природы были истрачены средства и использованы силы, не имевшие ничего общего с тем, что было сделано для этого в XIX столетии (и Вернадский знал, что писал! – С.К.). Великая Сибирская экспедиция 1730–1740-х годов, как и более ранняя экспедиция Беринга, была предприятием, финансирование которого должно было заставить призадуматься и другие государства с более прочным бюджетом, чем Российская империя того времени».

Конечно, Вернадский был прав. К тому же имеется абсолютно точный ответ на вопрос – одна ли жажда удовлетворить научное любопытство Лейбница заставила Петра обратить свой взор на дальнюю восточную окраину России и дальше? Причём ответ этот дал сам Пётр.

Напомню, что 2 января 1719 года он в своей инструкции Евреинову и Лужину не только предписал им установить, «сошлася ли Америка с Азией», но и «зело тщательно сделать не только зюйд и норд, но и ост и вест, и все на карте исправно поставить…» Иными словами, Евреинов и Лужин должны были пролагать свои маршруты как с юга на север, отыскивая перешеек или пролив, так и с востока на запад, то есть исследуя вообще всё водное пространство, простирающееся от берегов Сибири на восток. А это была уже задача, по сути, геополитики, в чём Пётр разбирался получше многих.

Да и указ Петра Адмиралтейств-коллегии об организации 1-й Камчатской экспедиции содержал такую подлинную помету Петра, которая выдаёт его интерес к Америке как таковой. 23 декабря 1724 года, подписывая указ, Пётр пометил: «Зело нужно штюрмана и подштюрмана, которые бывали в Нордной Америке».

Более того, ещё 24 апреля 1713 года корабельный мастер и государственный деятель Фёдор Степанович Салтыков (?–1715), сын тобольского воеводы Степана Ивановича Салтыкова и сподвижник Петра, направил из Лондона Меншикову для передачи царю «Пропозицию», где предлагал, в частности, «велеть построить корабли на инисейском устье», и «теми кораблями, где возможно, кругом сибирскаго берега велеть проведать, не возможно ли найти каких островов, которыми б мочно овладеть под ваше владение». Причём Салтыков далее писал, что «ежели таких островов и не сыщется, мочно на таких кораблях там купечествовать в Китаи и в другие островы…»

Предлагать перегнать суда из устья Енисея в Тихий океан можно было лишь в случае уверенности в том, что между Чукоткой и Америкой есть морской проход – пролив. И Салтыков явно был в том уверен – коренной сибиряк, он знал и о походах Семёна Дежнёва, и о походах Атласова к устью Анадыря. В 1714 году Салтыков подал Петру и ещё одну записку «Изъявления прибыточные государству» о поисках морского пути из Архангельска в Китай.

Так что не многомудрые наставления Лейбница побудили Петра двинуть к «Тихому морю» вначале двух молодых русских парней-геодезистов, а затем – и Витуса Ионассена Беринга. Да и Михайла Васильевич Ломоносов, при всём своём уважении к светилам европейской науки, не идеями Лейбница тут вдохновлялся.

ИТАК, Ломоносов – это было в вопросе об актуальности тихоокеанских исследований, «во-первых»… Конечно, его государственный статус не был таким, чтобы принимать ответственные решения, выделять средства и людей на исследование и освоение дальних окраин и т. д. Но для успеха большого дела всегда важен идеолог-энтузиаст, умеющий задать перспективу и заставить работать государственные умы.

Во-вторых, с 1762 года на российском престоле воцаряется императрица Екатерина II, своё звание «Великой», надо признать, заслужившая. Уже в начале царствования, в 1764 году, она получила из Тобольска доклад сибирского губернатора «лейб-гвардии пример-майора» Дениса Ивановича Чичерина об открытии «неизвестных мест и нового промысла» в «Бобровом» (то есть Беринговом) море. Сменщик Соймонова на посту губернатора Восточной Сибири, Чичерин и в тихоокеанской линии оказался его преемником. Речь же в докладе Чичерина шла о крупных алеутских островах Умнак и Уналашка…

Вообще-то, вдоль Алеутской гряды странствовали уже Беринг и Чириков, а геодезист, устюжанин Михаил Васильевич Неводчиков зимовал на самом её «кончике» – Ближних островах, в зиму 1745/46 года. (Похоже, Неводчиков и назвал острова Алеутскими.)

На соседних Крысьих островах в 1752 году высаживался мореход Пётр Башмаков, а через пять лет он же с купцом Андреем Всевидовым (фамилия-то какая подходящая!) из Тотьмы плавал у центральной Алеутской группы.

В 1762 году «августа 3 дня в канцелярии Охоцкого порта» тотемский купец «Стефан Яковлев сын Черепанов» показал «скаску» о его пребывании на «острове Командорском» и на «Алеуцких островах» с 1759 года.

Ещё ранее экспедиция Чирикова принесла весть, что «дальше за Камчаткою море усеяно островами, за ними лежит твёрдая земля; вдоль берегов тянутся плавучие луга солянки, а на них кишмя кишит всякий зверь, среди которого есть один – ни бобёр, ни выдра, больше того и другого, мех богаче собольего и одна шкурка стоит до 400 рублей»…

Самобытный русский геополитик начала XX века Генерального штаба генерал-майор Алексей Ефимович Вандам (Едрихин), имя которого упоминаю здесь впервые, но в своём месте с уважением ещё не раз вспомню, написал о событиях, последовавших за русскими тихоокеанскими открытиями, так:

«Эта весть точно кнутом хлестнула по воображению сибирских промышленников. Открытие Алеутских островов и Северо-Западной Америки явилось для них тем же, чем для искателей золота могло бы явиться нахождение новых приисков, состоящих из одних самородков… Вскоре на Алеутских островах работало уже семьдесят семь компаний, собиравших с моря ежегодно миллионную дань».

Быстро возникший торгово-промысловый интерес стал третьей мощной причиной нарастающего процесса русских открытий в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке. Русские промышленники, что называется, раз за разом натыкались на разные земли у американского континента – и прямо прилежащие к Алеутам по обе стороны гряды, и лежащие ближе к полуострову Аляска. Так, одним из первых на острове Кадьяк юго-восточнее Аляски побывал и зимовал там в 1761 году подштурман-промышленник Дмитрий Павков. А добираясь до Кадьяка, он почти неизбежно шёл в виду Алеут.

В 1760 году добрался до более близких к Аляске Андреяновских островов Андреян Толстых (почему эти острова и назвали впоследствии Андреяновскими). И в том же 1760 году на Ближних Алеутах побывал тотемский купец Степан Яковлевич Черепанов, о котором уже было сказано. Через шесть лет, 2 октября 1766 года, Толстых погиб у берегов Камчатки, возвращаясь из плавания вдоль Курильской гряды, где искал злополучную для русских мифическую «Землю Жуана-да-Гамы»…

Как видим, не одни морские бобры-каланы интересовали русских людей крупного калибра в те годы – они шли в неизвестное за открытиями и были готовы платить за них жизнью. Впрочем, не будем умалять калибр и других народов – уже древние греки говорили: «Жить не обязательно, плавать по морю – обязательно!»

Толстых до Америки не добрался, зато промышленник-«передовщик» Степан (Семён?) Гаврилович Глотов в 1759–1762 годах бывал у берегов Северной Америки, на островах Умнаке, Уналашке и других. Там было много лисиц, и русские назвали острова Лисьими, приведя жителей Умнака и Уналашки в русское подданство: «через оную их ласку и привет… приведено ими со всеми компанейщиками под высокодержавную е.и.в. руку в подданство и в платеж ясака тамошних народов...». Последние слова взяты из «Изъяснения» Глотова и его «компанейщика» казака Савина Пономарёва. «Изъяснение» было составлено ещё одним их компаньоном – тотемским посадским Петром Шишкиным в 1762 году.

Интересен перечень из этого «Изъяснения»:

«Звание островам и на них имеющих зверей и протчаго, о том явствует ниже сего, а имянно:

1. Умнак. 2. Науналашка лисицы, на которых промышляли.

Дальние острова: 3. Уналга, лисицы есть. 4. Акутанак морские сиучи. 5. Акутанак бобры. 6. Акугыст, лисицы есть. 7. Кыгылгыст, лисицы есть. 8. Унимак, лисицы на нем. 9. Алахшак, лесу стоячего много, лисицы, медведи, олени, по признакам куницы, кабаны есть. 10. Прямо ево Кучюк сиучи, отчасти бобры. 11. Танилак сиучи, бобры. 12. Кадияк в боку с полдни, лисицы, сиучи, лес стоячей, которой толщиной охватов до пяти. 13. Шугачь Таны, зверей есть: медведи, олени, лес, а мужики платье носят, рубашки портяные, а при них палаши и копье… 14. Остров Улигись все бобры, а мужики приезжают с Жугачь Таны, который приедет з бабой перебудет и пропадет; весь женской пол имеют на себе платье женское. 15. Атахтак, люди на нем одноглазые, однорукие, одноногие (далее, впрочем, честно пояснено, что это записано со слов «мужика»-алеута Кашмака с Уналашки. – С.К.). 16. Чихмиль остров невелик, судно выкинуто, иностранное по приметам, двоемачтовое, а про людей неизвестны…»

Мореход-промышленник Гавриил Гаврилович Пушкарёв тоже зимовал на Алеутах ещё за десять лет до доклада Чичерина Екатерине.

А в год представления этого доклада, то есть в год 1764-й, устюжский купец Василий Шилов составил карту Алеутских островов. Позднее он же их активно осваивал, почему и получил от Екатерины медаль «за усердие о взыскании за Камчаткою новых островов». И в тот же год промышленник-передовщик Иван Максимович Соловьёв плавал с отрядом в 55 человек к Лисьим Алеутским островам на промысел и для сбора ясака. Он вернулся на Камчатку в 1766 году, потеряв 28 человек, но представив 28 июля «благородному и почтенному господину прапорщику Тимофею Ивановичу Шмалеву компании иркуцкаго купца Якова Уледникова с товарыщи прибывшего с морских островов судна, именуемого Святых апостол Петра и Павла, от морехода и передовщика тобольского посадского Ивана Соловьёва Репорт»…

Буквально за два дня до «репорта» Соловьёва – 26 июля прапорщик Шмалев получил подобный же «репорт» от «морехода и передовщика города Ваги Верховажской четверти Кьянской десятины дворцового крестьянина Ивана Коровина с товарыщи», вернувшегося с Уналашки и Умнака на судне «Святые живительноначальные троицы»…

Как видим, доклад губернатора Чичерина сообщал об открытии «неизвестных мест» не совсем точно – ко времени представления доклада русским людям, гордо именовавшим себя «передовщиками», эти места были известны уже неплохо. Но теперь то, что знали русские промышленники-охотники, стало «высочайше» известно и в русской столице. Реакция Екатерины была мгновенной. Она повелела Адмиралтейств-коллегии (президентом которой в то время был великий князь Павел Петрович, будущий император) снарядить «секретную» экспедицию для исследования, описания и закрепления за Россией новооткрытых островов. Официально замышляемое предприятие было названо «Экспедицией по описи лесов по рекам Каме и Белой».

УМНИЦА была всё же немецкая принцесса Софья-Фредерика Августа, ставшая в России императрицей Екатериной! Вот стиль её приказа: «Отправить немедленно, по своему рассуждению сколько надобно, офицеров и штурманов, поруча над оными команду старшему, которого бы знание в морской науке и прилежание к оной известно было». Обращаю внимание читателей на оборот «по своему рассуждению сколько надобно»…

Сколько надобно!

И – по своему рассуждению!

Выбор пал на боевого командира бомбардирского судна «Юпитер» капитан-лейтенанта Петра Кузьмича Креницына, которого Екатерина тут же произвела в капитаны 2-го ранга и наградила золотыми часами. Помощником себе Креницын взял известного ему по общей боевой работе двадцатидвухлетнего мичмана Михаила Дмитриевича Левашова.

История экспедиции Креницына – Левашова оказалась непростой, а порой и трагичной… Часть судов её погибла ещё на переходе из Охотска к Камчатке, в том числе и командорская бригантина «Святая Елизавета». Однако в 1768 году Креницын, уже на галиоте «Святая Екатерина», и Левашов на гукоре «Святой Павел» дошли до Унимака – самого крупного из Алеутских островов и самого дальнего от России (но самого близкого к Аляске).

Неделя ушла на описание Унимака, осмотр аляскинских берегов и открытие узкого Исаноцкого пролива, отделяющего Унимак от материка. Затем капитаны разошлись для съёмок, а по окончании их зазимовали – Креницын на Унимаке, а Левашов на другом алеутском острове, Уналашке.

Закончилась тяжёлая, цинготная зимовка, во время которой умерло шестьдесят человек и среди них – первооткрыватель Уналашки Степан Глотов. Лето 1769 года прошло в новых съёмках. Была описана вся Алеутская гряда. И это были первые плавания европейцев в юго-восточной части Берингова моря. Кук тогда ещё грелся в водах Новой Зеландии, Лаперуз вообще был всего лишь строевым офицером в европейском французском флоте.

Увы, даже поэт путешествий Жюль Верн в своей толстенной «Истории великих путешествий», посвятив всего-то полторы страницы экспедициям Беринга и Чирикова, далее сообщает: «Путь был найден. По нему настойчиво устремились авантюристы, купцы, моряки. Совершённые ими открытия относились главным образом к Алеутским островам и Аляске».

И это – всё!

Удивительно, но Жюль Верн, умевший дать в своих романах целую галерею бескорыстных и благородных героев, отказал в благородстве и высоких помыслах русским «передовщикам». А ведь Андреян Толстых, Василий Шилов и их товарищи были деятельными купцами и отличными мореходами, но авантюристами они не были уже потому, что происходили из основательных российских мест.

Толстых был – да, купцом, но – отнюдь не стяжателем, а, скорее, мечтателем. Он искал неведомые земли, спасал потерпевших крушение товарищей и плавал на собственном судне с названием, говорящем о хозяине больше романов, – «Андреян и Наталья»… Это имя корабля, пожалуй, уникально в истории мирового мореплавания и по выразительности, и по силе взаимной любви… Впрочем, те же воды бороздило тогда и судно тотемского посадского, морехода Степана Черепанова под именем «Захарий и Елисавета», романтизм которого тоже налицо.

Иван Коровин и Иван Соловьёв уже в первых строках «репортов» давали объяснение цели своих походов, и это были не авантюрные цели, и не мелочные побуждения своекорыстных купчишек. Ссылаясь стандартно вначале на «ея императорскаго величества указ из Камчатской Большерецкой канцелярии» от такого-то числа, далее они писали о своих задачах схоже, но каждый – своими словами… Вчитываясь в эти строки, написанные отнюдь не мастерами художественного слова, поражаешься их простому величию и ощущаешь распирающую грудь гордость за нашу Россию, простые сыны которой могли выражаться так державно в силу русского чувствования и естественного русского патриотизма. Ведь не прапорщик Шмалев диктовал им эти слова, а сами их души и сердца…

Зачем уходил в бурный холодный океан Иван Коровин? А вот зачем: «для распространения Российской ея императорского величества империи и уповаемой государственной пользы к приращению высочайшего ея императорского величества интереса, к приведению в подданство под высоко самодержавную ея императорского величества руку живущего на сысканных морских островах неясашного народа в ясашный платеж, а особливо и ко изысканию некоторых полезно подобных к государству прибытков»…

Иван же Соловьёв писал: «для искания полезно добраго, к ползе государства, к распространению Российской ея императорского величества империи интереса, к промыслу зверей и для обыскания незнаемых островов и на них живущих неясашных народов приводу под высокосамодержавную ея императорского величества руку»…

И после этих многотрудных походов русские передовщики, набив «бобров», не отправлялись ведь в «европы» проматывать прибыли или спокойно «гоношить деньгу», а вновь уходили в новые многотрудные походы.

Во имя наживы?

Да нет – во славу России и ради могущества России.

А Пётр Креницын и Михаил Левашов? А их офицеры и матросы? Они были настоящими моряками и русскими патриотами, но и они авантюристами не были. Они шли к новым землям, открывали их для России и готовы были идти – через смерти – от открытых земель к землям ещё не открытым.

В 1770 году, перед новым походом, произошло несчастье… Креницын утонул в реке Камчатке – опрокинулся челнок. Заменив старшего товарища, дело экспедиции довёл до конца Левашов. И всё это было за восемь лет до появления в северных тихоокеанских водах первой западноевропейской экспедиции – экспедиции Кука, за пятнадцать лет до второй – экспедиции Лаперуза и за двадцать с лишком лет до плавания Ванкувера.

Вернувшись 22 октября 1771 года в Петербург, Левашов был сразу произведён Екатериной в капитаны 2-го и 1-го ранга. Остался доволен им и генерал-адмирал цесаревич Павел, назначив отличившегося офицера командиром корабля «Борис и Глеб». Но жизненных сил у Михаила Левашова хватило лишь на Алеуты. В 1773 году, тридцати лет от роду, он скончался. Вечная ему слава и светлая память!

ВЗГЛЯНУВ на карту, мы поймём, что трудами Креницына, Левашова и их соратников-подчинённых Россия завершила начатое Берингом, Чириковым и их соратниками создание могучего – в потенциале – геополитического бастиона на восточных рубежах.

Берингово море фактически становилось Русским морем. По-хозяйски распорядившись этими, исторически оправданными и законными своими, приобретениями, Россия, «имея Сибирского океана оба концы и положив на то уже знатные иждивения», могла войти в XIX, а затем – и в XX век «с добрыми успехами». Собственно, во второй половине XVIII века к тому вроде бы и шло. Идейную базу дали Пётр и Ломоносов, верховная власть в лице Екатерины была настроена соответственно. Однако огромность расстояния от столицы до «театра геополитических действий» создавала огромные же трудности в реализации любых идей – пусть даже и самых насущных. Требовались люди, которых не надо было понукать и подталкивать, которые были бы без приказа предприимчивы и инициативны.

И такие люди нашлись.

А лидером и знаменем их стал Григорий Иванович Шелихов.