Сергей Глезеров

Модные увлечения блистательного Петербурга. Кумиры. Рекорды. Курьезы

Тяжелая атлетика: «Мы все в восторге от борцов…»

«Увлечение атлетами не только не проходит, но и захватывает все более и более широкие слои, – восклицал в июле 1907 г. обозреватель «Петербургского листка». – Поехать в сад, где подвизаются разные „чемпионы мира”, считается своего рода шиком. Хорошенькие женщины, степенные господа, занимающие видное общественное положение, молодежь, – словом, все посетители театров и садов с увлечением смотрят на борцов и любуются их мускулатурой».

Действительно, чемпионаты борьбы являлись в конце XIX – начале ХХ вв. одним из любимых зрелищ петербургской публики, а борцы-тяжелоатлеты являлись настоящими кумирами. В ту пору тяжелая атлетика охватывала три вида спорта, которые теперь культивируются самостоятельно: поднятие тяжестей (главным образом, гирь и штанги), борьбу и бокс.

И.С. Щедровский «Борцы». 1830-е гг.

Сначала в России возникли существовавшие практически нераздельно гиревой спорт и борьба – профессиональная и любительская. Потом появился бокс, прямым предшественником которого были кулачные бои.

Впрочем, надо сделать краткий экскурс в историю. Как известно, спортивное значение борьбе стали придавать со времен Древней Греции. Атлет Тезеус разработал первые правила спортивной борьбы. Победителем считался тот, кто трижды бросит соперника на землю. Наносить удары руками и ногами запрещалось: уже тогда бокс существовал как самостоятельный вид спорта. У римлян борьба стала одним из популярнейших видов спорта, а чемпионы-борцы почитались как народные герои. В Древнем Риме борьба демонстрировалась в сочетании с кулачными боями, а в боях гладиаторов, многие из которых в совершенстве владели приемами борьбы, – с вооруженным боем.

В эпоху средневековья борьба как спорт перестает существовать. Тем не менее на протяжении веков во многих странах борьба оставалась любимым народным развлечением. Развитие современной спортивной борьбы началось в конце XVIII – начале XIX вв. Центром ее развития стала Франция, именно там «реконструировали» традиции и принципы греко-римской борьбы. В середине XIX в. сформировалась классическая борьба как стиль.

В 40-х гг. XIX в. в Париже появились первые арены, на которых выступали борцы-профессионалы. Были разработаны первые правила соревнований борцов. Во Францию приезжают борцы из других стран: Германии, Италии, Турции, России и др., чтобы принять участие в соревнованиях, а также познакомиться с организацией и правилами проведения борцовских турниров. Очень скоро французская борьба получила международное признание. В 1896 г. ее включили в программу первых Олимпийских игр под названием «греко-римская борьба». В XX в. французскую борьбу называли классической, а в 1991-м в официальный обиход вновь ввели название «греко-римская борьба».

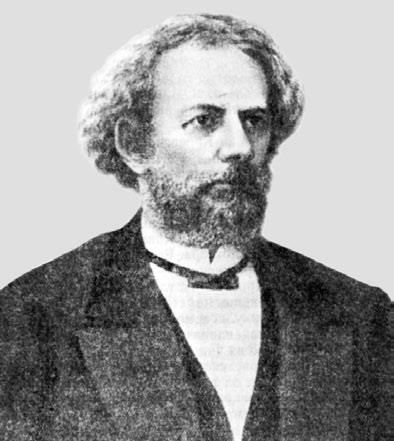

«Отец русской тяжелой атлетики»

Основоположником развития тяжелой атлетики в России считается врач Владислав Францевич Краевский, организовавший в 1885 г. в Петербурге Кружок любителей атлетики. Сегодня имя Краевского мало известно широкой публике, а на рубеже XIX – начала XX вв. его знали во всей Россию, слава о нем разносилась по странам Европы. Его совершенно заслуженно называли «отцом русской тяжелой атлетики». Когда-то петербургские атлеты распевали песенку:

…Краевский – основатель

Атлетики у нас,

Он – гирь изобретатель…

«Мерси-с» ему от нас.

Начиналось все достаточно прозаично: приехал он в Петербург из Варшавы, где получил среднее и начало высшего образования, которое завершил на медицинском факультете в Дерптском (ныне – Тартуском) университете. В столице Краевский с успехом занялся врачебной практикой, завоевав любовь и доверие своих пациентов. В столице он пользовался популярностью, особенно среди небогатых петербуржцев, которых лечил бесплатно и помогал деньгами на лекарства и питание. Из-за большой бороды его называли «старым доктором», хотя Краевский вовсе не отличался преклонным возрастом: в год основания атлетического кружка ему было всего 43 года.

Увлекавшийся еще с детства гимнастикой, Краевский теперь стал много работать над вопросом о ее применении для лечения некоторых болезней. Другим стимулом послужила встреча в 1885 г. с приехавшим в Петербург берлинским атлетом Шарлем Эрнестом. Под его руководством Краевский стал заниматься тяжелыми гирями, пропагандируя свое занятие среди приятелей-врачей.

В.Ф. Краевскй. Фотография конца XIX в.

Вокруг Владислава Францевича собралась компания людей, тоже увлекшихся гиревым спортом. Так 22 августа 1885 г. родился кружок любителей атлетики – первый в России кружок атлетического спорта. День основания кружка стал днем рождения русской тяжелой атлетики. Чтобы войти в курс дела, Краевский отправился в Берлин, Вену и Гамбург, где в то время поклонялись культу развития силы. Там он познакомился со всеми выдающимися атлетами и научился у них системам тренировки.

Вернувшись в Петербург, он устроил в своей квартире на Михайловской площади богатейший атлетический кабинет, равного которому, по отзывам современников, «не было тогда в целом мире и, может быть, нет и теперь». Это был великолепный большой зал, днем залитый солнечным светом, а вечером ярко освещенный электричеством. Сверху донизу стены кабинета украшали фотографии борцов, атлетов, гимнастов-профессионалов и любителей. Коллекция атлетических снарядов не имела себе равной в Европе и включала всевозможные гири, штанги, прикрепленные под потолком кольца. В углу кабинета стояла мраморная ванна, в которой можно было выкупаться после упражнений.

Именно здесь стали проходить собрания-тренировки кружка Краевского, открытого для всех желающих, независимо от сословных, национальных и любых других различий. Как вспоминал один из учеников Краевского И.В. Лебедев (впоследствии знаменитый арбитр французской борьбы, известный на всю Россию как «дядя Ваня»), «здесь не было гостей, не было хозяина».

За рекорды в кружке выдавались призы-дипломы в виде фотографий выдающихся атлетов с указанием на обратной стороне, за какое упражнение и с каким весом выдана эта награда. Среди профессионалов, взращенных в кружке Краевского, были известные потом борцы В.А. Пытлясинский, Г. Гаккеншмидт, Г. Лурих и другие.

Краевский стал устраивать в Петербурге матчевые встречи атлетов, на эти состязания он специально приглашал иностранных и русских силачей и борцов, организовав первые в России чемпионаты борьбы и соревнования по тяжелой атлетике. Так, 16 декабря 1895 г. кружок Краевского открыл первое в России любительское атлетическое представление. А в январе 1898 г. кружок преобразовался в С.-Петербургское велосипедно-атлетическое общество, собравшее около трехсот членов.

Участники С.-Петербургского велосипедно-атлетического общества в атлетическом кабинете доктора Краевского на Михайловской площади. В нижнем ряду в центре – председатель общества Владислав Францевич Краевский. Начало 1900-х гг. Фотограф Карл Булла

«Работа в кружке кипела вовсю, – вспоминал впоследствии И.В. Лебедев. – Душой ее был вечно жизнерадостный, седовласый Краевский, или, как его все называли, „старый доктор”. „Весь мир на нас смотрит”, – говорил Краевский атлету, показывая на карточки силачей, висевшие на стенках. Каждый новый день приносил кружку все новые успехи. Скоро члены кружка начали устанавливать такие рекорды, которые поставили их на одно из видных мест в ряду европейских атлетов. Кружок Краевского стал широко известен не только в России, но и за границей. Все приезжающие на гастроли в Петербург европейские знаменитости считали своим долгом представиться „старому доктору” и посмотреть его уютный кабинет».

Как рассказывал «Дядя Ваня», в этом случае Краевский неизменно заказывал своему старому вечно подвыпившему повару Ксаверию традиционный ростбиф, и оживленная спортивная беседа затягивалась до 2-3 часов ночи. Имя Краевского было так популярно в европейском спорте, что когда в 1898 г. Венский «Attletiksports Klub» устроил всемирный чемпионат по подниманию тяжестей и борьбе на празднествах в честь 50-летия правления императора Франца Иосифа, Краевский был выбран одним из президентов и судей чемпионата.

…Казалось, ничто не предвещало беды. Владислав Францевич всегда отличался редким здоровьем и в течение почти тридцати лет ни разу серьезно не болел. И вот 10 февраля 1900 г., вечером, возвращаясь из докторского клуба, он поскользнулся на Аничковом мосту, упал и повредил себе ногу. Краевский слег, а 1 марта 1901 г. на 62-м году жизни скончался. Случившееся казалось современникам чудовищной нелепостью. Ведь еще совсем недавно любимый всеми доктор легко поднимал штангу в 10 пудов (и это в 60 лет!), катался на велосипеде, состязался в плавании, купался круглый год и не уставал работать.

По воспоминаниям И.В. Лебедева, на панихиде не было свободного места в его квартире, стоял народ и на улице. «…Плакали все и плакали хорошими искренними слезами по этом хорошем, добром человеке». 4 марта Краевского похоронили на Выборгском римско-католическом кладбище.

«Спортсмен-меценат»

Кроме доктора Краевского знаковой фигурой в русской тяжелой атлетике и борьбе являлся граф Георгий Иванович Рибопьер (1854-1916), его хорошо знали не только в спортивном мире, называли «славой и гордостью русского спорта, величайшим в мире спортсменом-меценатом». «Нет ни одного человека в спортивном мире, кто не знал, хотя бы понаслышке, графа Рибопьера, – замечал в 1905 г. петербургский «Иллюстрированный журнал атлетики и спорта». – И нет среди них ни одного, который бы отозвался о нем без уважения».

Жизнь этого человека изобиловала крутыми поворотами судьбы, но, надо признаться, фортуна никогда не изменяла ему. Георгию Рибопьеру посчастливилось появиться на свет в богатой графской семье, а потому перед ним были открыты все дороги. Родился он в Царском Селе, и, по традиции того времени, из сырого питерского климата его отправили к теплому морю – в Италию, где он прожил до 16 лет.

Мальчик по природе был крепким, а южное солнце и горный воздух сделали его сильным не по годам. В 12 лет он начал заниматься во Флорентийском гимнастическом обществе, а спустя два года стал тренироваться в цирке «Гелиом». Когда несколько молодых флорентийцев организовали свой любительский цирк, русский «графчик» примкнул к ним. Здесь он прошел всю цирковую науку. Особенно нравились ему прыжки с высокого трамплина.

Летом юноша уходил с отцом на несколько месяцев путешествовать по швейцарским горам. Пешком они вдоль и поперек обошли всю Швейцарию, поднявшись на многие горные вершины. Неудивительно, что даже в самом распространенном в то время состязании – «ходьбе-беге по горам» – молодой Риборьер ни в чем не отставал от своих ровесников. Однажды он выиграл первый приз среди ста участников. Причем этим призом, который стал первым в спортивной карьере Рибопьера, была, обычная медная кастрюля.

В 16 лет Рибопьер вернулся в Петербург и поступил в частный пансион. В русской столице молодой граф занялся новым спортом – конькобежным, при этом катался в основном с гор Симеоновского катка около цирка на Фонтанке. Здесь он придумывал самые головоломные трюки: к примеру, катаясь с горки, на всем ходу перепрыгивал подряд через десять расставленных внизу стульев.

Когда графу исполнилось 19 лет, он поступил в гусарский полк, где ему поручили руководство полковой гимнастикой. Однако впереди ждали боевые дела: когда началась Русско-турецкая война 1877-1878 гг., полк отправили в поход. Рибопьера назначили «командиром охотников», с которыми он блестяще ходил в десять атак. А во время одиннадцатой был ранен и чуть не попал в плен. Несколько месяцев после этого граф пролежал в бухарестском госпитале.

Последствия ранения давали себя знать – вернувшись в Петербург, Рибопьер оказался не в состоянии заниматься своей любимой гимнастикой, но жить без спорта не мог. В 1879 г. он основал конский рысистый завод и открыл собственную беговую конюшню. Начав ездить сам на своих лошадях, Рибопьер вскоре сделался одним из лучших наездников, а его лошади на скачках постоянно брали призы.

Однако ограничиться только конным спортом граф не мог: в своем харьковском имении он завел псовую и ружейную охоту, учредил Общество любителей породистых собак, в котором стал президентом. Но всего этого Рибопьеру было мало. Его деятельная натура желала большего – создания в России спортивного общества наподобие того, в котором он сам занимался во Флоренции. Граф начал уже хлопопать об открытии атлетического общества, как вдруг узнал, что его опередили, – в Петербурге уже существовал атлетический кружок Владислава Краевского.

Тогда Рибопьер решил не создавать свое общество, чтобы не обижать «доброго старика» Краевского, а примкнул к его кружку. Он стал одним из наиболее частых посетителей кружка, показав неплохие результаты. Граф стал своим для доктора и членов кружка, был организатором чествования Краевского в связи с десятилетием его «атлетического кабинета» и первым назвал Краевского «отцом русской атлетики».

Но спустя несколько месяцев после юбилея в кружке случилась какая-то «некрасивая история», виновником которой оказался секретарь Краевского. Поскольку доктор отказался уволить его, многие спортсмены не захотели ходить в его кружок и стали посещать снятый атлетом Пытлясинским полуподвал на Офицерской улице. Рибопьер ушел вместе с ними и предложил новому кружку свою финансовую помощь. В отличие от Краевского, занимавшегося гиревым спортом, кружок Пытлясинского специализировался на борьбе. Рибопьер тоже стал тренироваться и даже брал уроки у Пытлясинского. Вскоре, в 1896 г., возникло С.-Петербургское атлетическое общество, президентом которого единогласно избрали Рибопьера. По инициативе графа с 1897 г. ежегодно устраивались Всероссийские атлетические чемпионаты.

Согласно уставу С.-Петербургского атлетического общества, его членами не могли быть «а) состоящие на действительной военной службе нижние чины и юнкера; б) подвергшиеся ограничению прав по суду; в) административно ссыльные; г) состоящие под надзором полиции; д) профессионалы; е) учащиеся в учебных заведениях – военного, морского и духовного ведомств».

Как Митрофан германского силача победил

Если годом возникновения тяжелой атлетики в России считают 1885-й, когда доктор Краевский под влиянием встречи с атлетом Шарлем Эрнестом основал свой петербургский кружок, то приезд в столицу в 1892 г. борца Владислава Алексеевича Пытлясинского является событием, положившим начало увлечению борьбой.

Пытлясинский приехал уже с европейским именем: в 1886 г. он взял первый приз в Швейцарии и в 1889 г. в – парижском «Зимнем цирке». Парижские газеты называли его «русским колоссом». Вокруг Пытлясинского в кружке атлетов доктора Краевского образовалась группа, в которую вошли художник Кравченко, Адамчевский, братья Семичевы, Тевяшев, Ланге, Шмеллинг, Мео, Рибопьер, Штемпель, поэт Лихачев, Разгильдяев, художник Ивановский и др. Это было начальное ядро русских любителей-борцов.

В 1894 г. состоялась первая публичная схватка в французской борьбе. До этого времени изредка заезжие геркулесы-атлеты боролись в обхват или на поясах с желающими из публики. Основоположником таких схваток можно считать Эмиля Фосса, чемпиона-атлета из Штеттина. Фосс был самым популярным из гастролировавших в то время в России заезжих силачей, в большинстве – немцев.

К примеру, еще в августе 1883 г. в популярном петербургском увеселительном заведении «Аркадия», располагавшемся в Новой Деревне, состоялись гастроли знаменитого европейского силача Форстберга. Особый интерес публики вызвала его схватка с «героем из народа» – артельщиком Гостиного двора крестьянином Рязанской губернии Митрофаном Лукиным.

Поначалу Лукина, торговавшего парчой, мало кто воспринял всерьез – ну какой из него силач?! Когда объявили выход на борьбу желающих из публики, многие ожидали, что купцы с Калашниковской набережной приведут на поединок могучего крючника – эдакого легендарного Кирибеевича. Когда же на бой вышел подпоясанный ремнем молодой человек, заурядного телосложения, среди зрителей пронесся вздох разочарования. Господину Форстбергу пришлось пережить очень тяжелые минуты: в короткой схватке с противником он, маститый силач из Европы, был побежден за три минуты! «Констатируя этот факт, не считаем себе вправе умолчать и о том обстоятельстве, что, по отзывам некоторых лиц, стоявших во время ратоборства за кулисами сцены и перед сценой, противник Форстберга употребил будто бы в последний момент непринятый в правильной борьбе прием», – замечал очевидец.

Победа простого русского парня над маститым силачом стала полной неожиданностью для всех. После внезапного падения на правый бок Форстберг предлагал Лукину возобновить борьбу еще раз, но тот, ободряемый аплодисментами зрителей и криками «довольно!», «не надо!», не согласился на продолжение схватки и спрыгнул со сцены в толпу. Его принялись качать, со всех сторон неслись возгласы поздравлений. Сам победитель сиял почти что олимпийским величием.

«Позвольте пожать вашу руку, достойный молодой человек, – говорил Лукину солидный господин в котелке, – поддержали наше национальное реноме!» «Приятно, что нашелся человек, который, так сказать, прямо доказал, что немец для нас ничего не стоит!» – поддакивал другой зритель. Получив условленную награду в пятьдесят рублей, Лукин еще долгое время оставался объектом восторга как со стороны своих знакомых, так и множества посторонних лиц.

На следующий день, 18 августа, в «Аркадии» состоялись новые состязания борцов-инострацев – Форстберга и Борхерта – с русскими силачами с Гостиного двора и Калашниковской пристани. Один из русских богатырей дрался двадцать минут, и дело кончилось ничьей, другого же, очень сильного и рослого, после долгих усилий поборол иностранец.

«Победу иностранца некоторые господа встретили шиканьем, – замечал очевидец. – Почему? Разве только потому, что он не русский! Комики, право, комики. Вообще постоять в толпе во время этих состязаний можно с удовольствием, потому что забавного услышишь много. Одного борца купечество в карете привезло, другого предварительно спаивали и, как говорят, перепоили, отчего он и не вышел победителем. Желающих состязаться с каждым днем является все больше и больше».

Окрыленные шумным успехом зрелища, немецкие борцы вскоре отправились на гастроли в Москву, где их выступлений уже ждали тысячи зрителей. А в «Петербургском листке» появилось полушутливое стихотворное «Письмо провинциала, проживающего в Петербурге, к жене в деревню». В нем, между прочим, были и такие строки:

Мы все в восторге от борцов.

Явились трое силачей из иноземцев,

Кто говорит, что из швейцарцев, кто – из немцев,

Но и у нас немало молодцов

Из крючников, и мы не унываем

И немцам наломать бока мечтаем!..

«Король борцовского мира»

Итак, в 1894 г. власти впервые разрешили французскую борьбу. Невиданное зрелище предстало перед глазами публики в цирке Чинизелли. Считая борьбу опасным для разжигания страстей зрелищем, администрация разрешила борьбу только как «демонстрирование приемов борьбы» с ограничением срока 10 и 20 минутами. Боролся Пытлясинский с любителями (сначала с пивоваром из завода «Новая Бавария» Рейхелем). Публика впервые увидела технику и ловкость французской борьбы, показавшейся ей интереснее обыкновенной и необычайным по яркости зрелищем.

Среди ряда любителей, боровшихся с Пытлясинским в цирке Чинизелли, один выступил под маской. Это был А.Ф. Мео, служивший мелким чиновником в каком-то ведомстве. Первой профессиональной схваткой явилась борьба Пытлясинского с Норманном, самым тяжелым из «трио братьев Рассо». Затем Пытлясинский боролся с выписанным для него дирекцией цирка легким, но очень ловким немцем Гейне и не то с французом, не то с итальянцем Льетро. Но все эти схватки носили случайный характер и шли с большими перерывами, пока в 1895 г. в том же цирке не появился знаменитый марсельский борец Огюст Робине. С его выступления начинается повальное увлечение борьбой.

К этому времени начинают циркулировать слухи о необыкновенном силаче с Литовского рынка. Им являлся сделавшийся ходячей легендой цирковой галерки и потом летних садов А.Ф. Трусов. Он был действительно очень сильным человеком, громадного роста, тяжелого веса, что позволяло в рекламах возводить его в «народные геркулесы». Патриотически настроенная к Литовскому рынку публика считала каждое поражение Трусова случайным, а долгое время каждый его выход сопровождался и аншлагами, и овациями. Особенно прогремел Трусов, когда борьба из цирка перешла летом в сады – Екатерингофский, Измайловский и в сад «Светлана» на Охте. Здесь вместе с Трусовым начали выступать механик Косинский, булочник Матюшенко, Альберт Оттерштейн (его афиши рекламировали «охотником на диких зверей»), крючник Фадеев, Тимофей Липанин (впоследствии «Тимоша Медведев») и атлет-борец поляк Козуляк. В том же году открылась в саду Егарева женская борьба, но успеха она не имела.

Публика, особенно «заборная» (то есть стоявшая за отгороженными местами для сиденья), реагировала на борьбу более горячо, чем цирковая. Поэтому борцы сделались героями сезона. Почти анекдотичным может казаться факт постановки специально для борьбы Козуляка с Матюшенко пьесы «Князь Серебряный» по роману Алексея Толстого. Сцену поединка между силачами из романа – опричником Хомяком и деревенским богатырем Митькой – приноровили к борьбе Козуляка, выступавшего в роли Хомяка, и Матюшенко, изображавшего Митьку. Автору романа оставалось только переворачиваться в гробу, так как Козуляк победил Матюшенко и этим самым переделал финал романа.

В самый разгар борьбы 1895 г. в Измайловский сад явился работать один из лучших русских атлетов А.В. Знаменский (Вильямс Моор). Рекордсмен-гиревик, хороший поясник (борец на поясах), во французской борьбе он далеко не преуспевал, но на поясах побеждал в садах всех борцов, кроме Трусова, имевшего поражения только от Пытлясинского. Когда зимой того же года борьба стала уже регулярным явлением в цирке Чинизелли, там появились эстонец Бесберг, варшавянин Василевский, австриец Паллер, француз Робине, Пытлясинский, Фосс, болгарин Петров и Моор.

Тогда же произошел громадный скандал из-за борьбы Пытлясинского с Моором. Последний в течение 15 минут отступал к барьеру от нападений Пытлясинского. Желая вызвать Моора на какой-нибудь прием, Пытлясинский демонстративно повернулся к нему боком, подняв руки кверху, Моор схватил его приемом «боковой пояс» и бросил на обе лопатки. Началась бесконечная газетная полемика относительно качества этой победы, кончившаяся лишь с отъездом Пытлясинского в Финляндию.

Огромной сенсацией стало выступление в 1897 г. в цирке Чинизелли турецких борцов Кара-Ахмета и Ибрагим-Мамута. Их успех не поддавался описанию. Особенно поражал своей силой Кара-Ахмет, положивший выступивших против него Паллера Старка, Брандта, Робине и, наконец, немецкого чемпиона Поля Абса, на которого возлагала большие надежды немецкая петербургская колония и выходу которого на борцовский ковер предшествовала колоссальная реклама.

В то время для любителей считалось допустимым участвовать в состязаниях с профессионалами даже публично, при платной публике. С другой стороны, многие профессионалы одновременно выступали в любительских состязаниях (те, у которых профессиональные выступления шли параллельно с какой-нибудь основной их службой и не являлись исключительным средством к существованию).

В атлетическом кабинете доктора Краевского, в школе Пытлясинского, а затем и на арене Атлетического общества постоянно шли тренировочные или серьезные схватки любителей с профессионалами. Это являлось «экзаменом» для тех и других и давало возможность всем спортсменам быть в курсе шансов каждого борца. Для приезжающего в Петербург гастролера-борца считалось необходимым принимать вызовы от любителей, иначе он не мог бы уверить публику в своем мастерстве.

Как уже говорилось, в 1897 г. в манеже Рибопьера – председателя Атлетического общества – открылся первый Всероссийский любительский чемпионат. Состязались в борьбе, поднятии тяжестей и гимнастике. Статуса всероссийского он заслуживал с большой натяжкой, поскольку из иногородних прибыли лишь два рижских гиревика – Ласс и Эдельман. Совершенно отсутствовали москвичи, среди которых было много первоклассных атлетов и борцов. Между любительскими схватками прошли и схватки профессионалов. Боролся очень старый французский борец Феликс Бернар с любителями Мео и Семичевым, обоих он положил на лопатки, и с кандидатом в чемпионы – любителем Шмелингом.

Много шума в спортивных кругах наделала борьба Пытлясинского с Георгом Лурихом. Во что бы то ни стало желавший сбросить Пытлясинского с его пьедестала, Лурих сделал вызов, в котором обещал положить Пытлясинского «на любой прием в любую минуту». Схватка кончилась победой Пытлясинского в четыре минуты.

«Король борцовского мира», «царь и бог» – так называл Пытлясинского спустя некоторое время русский силач-арбитр И.В. Лебедев, больше известный как «дядя Ваня». Казалось бы, впереди Пытлясинского ждала дальнейшая успешная карьера силача и борца. Однако, забегая вперед, отметим, что судьба его сложилось иначе. В 1902 г., когда ему было всего 39 лет, он неожиданно решил уйти из спорта, отказаться от славы и почестей и вернуться к своей профессии инженера-электрика. Получив место на одном из заводов в провинциальном Луганске, Пытлясинский навсегда исчез с борцовских арен.

Владислав Пытлясинский. Фотография начала XX в.

В России много говорили об этом странном, как тогда казалось, но решительном поступке профессионального атлета. Что побудило его к такому шагу? По-видимому, боязнь остаться в старости без средств к существованию. Нищета и одиночество – такова была, к сожалению, судьба многих состарившихся русских и европейских атлетов.