Петр Ефимович Люкимсон

Иосиф Флавий: История про историка

Вскоре после этого возле расположенной к северу от Иерусалима деревни Ветхорон (Бейт-Хорон) банда еврейских разбойников ограбила приехавшего в страну с личным поручением от императора некого Стефана. Куман не нашел ничего лучшего, кроме как провести в ответ карательную акцию во всех окрестных деревнях за то, что их жители не преследовали и не задержали разбойников. Любопытно, что евреи не оказывали особого сопротивления, когда римляне грабили их дома, а их самих целыми семьями объявляли пленными и обращали в рабство. Но – только до того момента, пока один из солдат не разорвал и бросил в огонь свиток Торы. Столь чудовищного святотатства евреи простить не могли, и страна снова забурлила.

В Кейсарию, где находилась резиденция Кумана, устремилась огромная толпа, требовавшая смертной казни солдата, так откровенно надругавшегося над Священным Писанием, а значит и над самим Богом. Куман понял, что ситуация становится слишком взрывоопасной, и приговорил святотатца к смерти. Причем на казнь солдата вели через толпу его обвинителей.

После этого страсти успокоились, но ненадолго. Толчок к новому кровопролитию дало столкновение между евреями и самаритянами, в ходе которых обе стороны пролили немало крови. В итоге представительные делегации и тех и других направились в Рим искать правды и обвиняя противоположную сторону в начале конфликта. Они не учли, что для римлян главное – обеспечить порядок, и ради этого они начали распинать и рубить головы как евреев, так и самаритян.

Куман был вызван в Рим, и туда же, на суд императора, были отправлены защищавшие интересы своих народов лидеры евреев и самаритян. Первых представляли первосвященники Ионафан (Йонатан) и Анания (Ханания), а также сын Ханании Анан (Ханан). В Риме обе стороны попытались найти покровителей, которые могли бы замолвить за них словечко перед императором. Евреи прибегли к помощи Агриппы Второго, который горячо защищал своих соплеменников.

Кончилось дело тем, что самаритяне были признаны виновными и трое самых знатных членов их делегации были казнены, Куман был признан не справившимся с возложенной на него миссией и отправлен в ссылку, а трибуна Целлера, допустившего бесчинства своих солдат, император велел вернуть в Иерусалим, с тем чтобы его пытали, проволокли по городу и затем отрубили голову.

* * *

Тогда же, в 52 году, в то самое время, когда Иосиф начал «искать себя» и направился сначала к ессеям, а затем в пустыню отшельничать вместе с Банусом, в Иудею прибыл новый прокуратор – Феликс, родной брат влиятельного фаворита Клавдия вольноотпущенника Паласа, который, по сути дела, и управлял в те годы и самим императором, и империей.

Чтобы понять, что представлял собой Феликс и что думали о нем его сограждане, лучше всего обратиться к «Анналам» великого Тацита. «Но брат Паласа Феликс, – сообщает Тацит, – состоявший много лет прокуратором в Иудее, превосходил его в жадности; могущество, которое его прикрывало, внушало ему уверенность, что всякие его преступления пройдут безнаказанно. Он действовал смело и произвольно, с гордостью царя и низостью раба»[22].

Из этих слов становится понятно, что Феликс откровенно грабил Иудею и крайне нетерпимо относился к любым попыткам помешать его произволу. Как следствие, население нищало, еще больше озлоблялось на власть Рима, откровенно симпатизировало зелотам, а окончательно обнищавшие крестьяне подавались в разбойники и грабили на дорогах путников, оправдывая свои действия идейными соображениями.

Прокуратором Феликс, по мнению историков, стал при содействии представшего перед императором по тяжбе между евреями и самаритянами первосвященника Ионатана. Последний надеялся, что в благодарность за протекцию Феликс будет на посту прокурора учитывать мнение еврейской верхушки, но, разумеется, жестоко просчитался. С одной стороны, за свою поддержку Феликса Ионатан стал ненавистен для зелотов и сикариев, решивших сделать его следующей целью, а с другой – Феликс был разъярен непрестанными призывами Ионатана не быть столь жестоким к народу.

Сам Иосиф в «Иудейских древностях» характеризует правление Феликса следующим образом: «Между тем дела Иудеи приходили со дня на день все в больший упадок. Страна вновь наполнилась разбойниками и обманщиками, которые вводили простонародье в заблуждение. Тем временем Феликс ежедневно ловил и казнил как тех, так и других… Особенную неприязнь Феликс питал к первосвященнику Ионатану за то, что тот часто напоминал ему о необходимости лучшего управления иудейскими делами, дабы Феликс, которого император по просьбе Ионатана же послал наместником в Иудею, не навлекал на себя ненависти народа. Поэтому Феликс стал придумывать предлог, под которым он мог бы избавиться от столь тягостного ему Ионатана, потому что постоянные увещевания тяжелы тем, кто имеет в виду поступать противозаконно. По этой причине Феликс за огромную сумму подкупил одного из преданнейших друзей Ионатана, иерусалимского жителя Дораса, и уговорил его подослать к Ионатану наемных убийц. Дорас согласился и следующим образом решил привести, при помощи убийц, в исполнение свой замысел: несколько человек отправились в город под предлогом поклониться Господу Богу; при этом у них под платьем были спрятаны ножи. Затем они приблизились к Ионатану, обступили его и покончили с ним. Так как это убийство прошло безнаказанным, то разбойники впоследствии стали совершенно безбоязненно являться во время праздников в город, держа под платьем ножи наготове. Затем они смешивались с народною толпою и убивали тут как своих личных врагов, так и тех, против которых их нанимали за деньги. Это они делали не только в пределах города, но и в самом храме, так как не стеснялись осквернять святилище столь святотатственными убийствами. Поэтому, полагаю я, и Господь Бог, в гневе на такое кощунство, лишил нас нашего города и напустил на нас римлян, не видя более в своем храме прежней его чистоты и незапятнанности, предал город всеочищающему пламени и дал увести нас с женами и детьми в рабство, желая, чтобы мы образумились при таких бедствиях…» (ИД, 20:8:5).

Как видим, Феликс, с одной стороны, безжалостно боролся с сикариями, с другой – при необходимости с ними сотрудничал, превращая часть из них из борцов за идею в обыкновенных наемных убийц.

В это же время в стране снова усилились мессианские настроения, вновь появилось множество самозваных пророков и лжемессий – тех самых, которых Иосиф называет проходимцами и обманщиками, явно считая их «пророчества» опасным для народа бредом. Нередко такие самозванцы собирали толпы поклонников, которые в предвкушении чуда следовали за ними в пустыню, на берега Иордана и вообще куда угодно. И так же, как Фаст, Феликс жестоко пресекал их деятельность.

«Около того же времени, – рассказывает Иосиф в „Иудейских древностях“, – вИерусалим явился некий египтянин (еврей из Египта. – П.Л.), выдававший себя за пророка; он уговорил простой народ отправиться вместе с ним к Елеонской горе, отстоящей от города на расстоянии пяти стадий. Тут он обещал легковерным иудеям показать, как по его мановению падут иерусалимские стены, так что, по его словам, они будто бы свободно пройдут в город. Когда Феликс узнал об этом, он приказал войскам вооружиться; затем он во главе большого конного и пешего отряда выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина. При этом он умертвил четыреста человек, а двести захватил живьем. Между тем египтянину удалось бежать из битвы и исчезнуть. Впрочем, разбойники вновь стали побуждать народ к войне против римлян, говоря, что не следует повиноваться. При этом они грабили и сжигали деревни тех, кто не примыкал к ним» (ИД, 2:20:8).

Одним из главных злодеяний Феликса стала резня евреев в Кейсарии – городе со смешанным населением, где между евреями и местными «греками» шла ожесточенная борьба за власть и право жить по своим обычаям. Евреи при этом напирали на то, что Кейсария была построена еврейским царем Иродом и, следовательно, верховодить в ней должны они. Греки резонно возражали, что город изначально строился как нееврейский, с языческими храмами, ипподромом, статуями богов и императоров на улице и всем прочим, и поначалу в городе не жило ни одного еврея. А значит подлинные хозяева города – греки и они будут жить так, как считают нужным, не заботясь о чувствах евреев.

Дело дошло до столкновений, и когда евреи отказались внять призыву Феликса успокоиться, тот бросил на них солдат, которые начали настоящую резню в еврейских кварталах, а также безнаказанно занялись грабежом богатых еврейских домов.

К периоду правления Феликса и относится начало того, что Иосиф называет своей «общественной деятельностью». Мы можем только догадываться, в чем именно она состояла.

Как раз в дни Феликса Агриппа Второй назначил первосвященником Измаила бен Фаба, что породило распри внутри сословия коэнов, и те вовлекли в них и других горожан. Если верить «Иудейским древностям», дело дошло до того, что первосвященник и его окружение собирали у народа и присваивали себе десятину, предназначенную для простых коэнов, в результате чего последние остались без источника пропитания и несколько самых бедных коэнов умерли от голода.

Две враждующие партии постоянно жаловались друг на друга прокуратору и вербовали себе приверженцев, устраивавших на улицах словесные стычки, переходившие в настоящие бои. Вероятнее всего, Иосиф также участвовал в этой борьбе на стороне простых коэнов и, возможно, даже был одним из тех самых «вербовщиков приверженцев» – чем не общественная деятельность? Если это так, то он неминуемо должен был снискать определенную популярность у сторонников одной из партий, а в случае ее победы и получить с этого какие-то дивиденды – скажем, в виде престижной должности при Храме. И что уж совершенно точно, за ним должна была закрепиться репутация «молодого человека, подающего большие надежды».

Лишь в 60 году император Нерон, вступивший на престол в 54 году (и бывший, кстати, ровесником Иосифа) отозвал наконец Феликса с поста прокуратора и назначил на его место Порция Феста.

Фест развернул в Иудее жесточайшую борьбу с разбойниками и террористами-сикариями, чем объясняется противоречивое отношение к нему историков – если одни считают, что это была правильная и необходимая политика, призванная навести порядок в стране и избавить население от страха, то другие осуждают Феста за чрезмерную жестокость.

В период его правления в Иерусалиме произошел еще один значимый эпизод.

Начался он с того, что Агриппа Второй воздвиг при старом дворце Хасмонеев новое, возвышавшееся над городом здание, с которого открывался среди прочего и вид на Храм, так что, лежа на кушетке в своей трапезном зале, царь мог наблюдать с балкона за тем, как совершаются самые сакральные храмовые службы, что строжайше запрещено Законом, – никто не имел права смотреть на коэнов во время их служения. Когда священники заметили, что Агриппа наблюдает за ними, они пришли в ярость и воздвигли у галереи со стороны Западной стены Храма[23] высокую стену, которая закрывала вид на Храм не только царю, но и стоявшим на галерее римским караульным.

Агриппа и Фест в равной степени были в бешенстве от этого поступка, однако требование прокуратора снести стену встретило категорический отказ и народное возмущение. Решив не будить лиха, Фест согласился на то, чтобы дело о стене было рассмотрено самим императором, и в Рим отправилась представительная делегация из двенадцати коэнов и фарисеев, возглавляемая первосвященником Измаилом и казначеем Храма Хелкией. Они добились аудиенции у жены Нерона Поппеи, известной своими симпатиями к евреям, а Поппея соответствующим образом повлияла на мужа, и тот повелел оставить стену, загораживающую вид на Храм, нетронутой. После этого члены делегации засобирались в обратный путь, но тут по указанию той же Поппеи Измаилу и Хелкие было велено остаться – потому что симпатии симпатиями, а необходимости присматривать за Иудеей и иметь на всякий случай ее видных жителей в качестве заложников никто не отменял.

В 62 году Фест скоропостижно скончался, и Нерон послал в качестве прокуратора Лукцея Альбина, грабившего население Иудеи с еще большей алчностью, чем Антоний Феликс. Вместо того чтобы бороться с незаконным притеснением народа и с грабителями, он вошел с ними в долю и стал всячески покрывать их, вследствие чего в стране пышным цветом расцвели преступность и беззаконие.

«Не было того злодейства, которого он бы не совершил, – пишет Иосиф Флавий об Альбине. – Мало того, что он похищал общественные кассы, массу частных лиц лишил состояния и весь народ отягощал непосильными налогами, но он за выкуп возвращал свободу преступникам, схваченным или их непосредственным начальством или предшествовавшими правителями и содержащимся в заключении как разбойники. Только тот, который не мог платить, оставался в тюрьме. При нем опять в Иерусалиме подняли голову сторонники переворота. Богатые посредством подкупа заручились содействием Альбина настолько, что они, не встречая препятствий с его стороны, могли безбоязненно возбуждать мятеж; и та часть народа, которой не нравилось спокойствие, примкнула к тем, которые действовали заодно с Альбином. Каждый из этих злодеев окружал себя своей собственной кликой, а над всеми, точно разбойничий атаман или тиран, царил Альбин, использовавший своих сообщников на ограбление благонамеренных граждан. Дошло до того, что ограбленные, вместо того чтобы громко вопиять, как естественно должно было быть в таких случаях, вынуждены были молчать; те же, которые еще не пострадали, из боязни перед подобными насилиями даже льстили тем, которые должны были бы подлежать заслуженной каре. Вообще никто не смел произнести свободное слово – люди имели над собой не одного, а целую орду тиранов» (ИВ, 2:14:1).

В то же время Альбин пытался бороться со все усиливающимся террором сикариев, многих из которых он казнил или бросил в тюрьму. В ответ сикарии захватили в заложники сына первосвященника Ханана Эльазара, бывшего письмоводителем при Храме, и потребовали в обмен на его освобождение выпустить из тюрьмы 10 их товарищей. Ханан, бывший ставленником Альбина, бросился в ноги прокуратору, умоляя спасти сына и выполнить условие.

ИАльбин поддался на эти уговоры, допустив ошибку, которую потом будут допускать многие политики, – после этого сикарии стали захватывать в заложники одного представителя знати за другим, чтобы обменять их на заключенных товарищей. Ситуация эта потом будет раз за разом повторяться на протяжении столетий, вновь и вновь доказывая, что уроки истории никогда никого ничему не учат[24].

В 64 году, узнав, что ему на смену едет Гессий Флор, Альбин казнил часть сидевших в тюрьмах арестантов, а часть в обмен на солидную мзду выпустил на волю. В результате тюрьмы опустели, но страна наполнилась уголовниками.

Но в том же 64 году или даже чуть ранее Иосиф в составе небольшой делегации отправился в Рим для выполнения некой крайне важной миссии, которая должна была в случае успешного завершения стать новым этапом его общественной карьеры.

Глава 4

Все пути ведут в Рим

«Когда же мне исполнилось двадцать шесть лет, дела повернулись так, что пришлось мне отправиться в Рим. Причиной тому было следующее: когда Феликс надзирал за Иудеей, он арестовал несколько священников из Иудеи, людей уважаемых и прямых по незначительному и легковесному обвинению, и отослал их в Рим дать ответ за это перед императором. Моим (горячим) желанием было помочь им в освобождении, особенно после того, как я услышал, что, даже оказавшись в столь бедственном положении, они не оставили пути Господни и питались исключительно инжиром и орехами» (ЖО, 3), – сообщает Иосиф в «Жизнеописании».

Что ж, на первый взгляд в этом нет ничего необычного. Евреи того времени часто отправляли делегации в Рим «добиваться правды» у императора, и как еврейские, так и римские хроники полны таких историй. Однако все они рассказывают о том, что подобная миссия возлагалась на самых уважаемых и славящихся своей мудростью и дипломатическими способностями людей – как правило, почтенных старцев.

Неужели 26-летний Иосиф считался достойным кандидатом для столь почетной миссии? Какими заслугами он для этого обладал? Какими способностями выделялся, чтобы получить подобное поручение от Синедриона? (А без этого, по собственной инициативе, он бы вряд ли пустился в путь.)

И снова у нас нет на это однозначного ответа, так как сам Иосиф об этом ничего не говорит. Остается только предполагать, что в период своей «общественной деятельности» он и в самом деле обратил на себя внимание членов Синедриона. Но решающее значение в его направлении в Рим сыграли два фактора. Во-первых, то, что к тому времени он достаточно свободно владел койне и читал на нем (то есть у него не было проблем в общении с греками и римлянами), а во-вторых, обширные связи его отца. Прежде всего, разумеется, личная дружба Маттитьягу с р. Иехошуа из Гамлы, который тогда как раз стал первосвященником и до конца своей жизни явно покровительствовал Иосифу.

Не говорит он и о том, за какую именно незначительную провинность несколько почтенных коэнов были брошены в тюрьму, и нам опять-таки остается об этом только догадываться.

В «Иудейской войне» Иосиф сообщает, что в период Феликса вся Иудея была «полна насилия». Но вот о том, что Феликс арестовал и отправил в Рим кого-то из еврейских лидеров, сообщает лишь раз – в связи со столкновениями между эллинами и евреями в Кейсарии, закончившимися тем, что Феликс, по сути, разрешил своим солдатам устроить в городе еврейский погром: «Когда однажды иудеи одержали победу, на площадь явился Феликс и с угрозами приказал им отступить; когда же те не повиновались, он напустил на них солдат, которые убили многих и разграбили их имущество. Когда же после этого борьба все-таки не прекратилась, Феликс отобрал по несколько влиятельнейших лиц с обеих сторон и отправил их в качестве послов к Нерону для того, чтобы они лично перед императором оспаривали свои права» (ИВ, 2:13:7).

Но при этом ни слова не сказано, что эти влиятельнейшие лица были священниками, так что был ли послан Иосиф освобождать участников этих событий (среди которых могли быть и коэны) или каких-то других, остается загадкой.

Эта неопределенность и побудила Лиона Фейхтвангера в его известном романе «Иудейская война» по-своему смоделировать ситуацию, причем так, чтобы она выглядела достаточно двусмысленной. По его версии, Иосиф бен Маттитьягу сам был инициатором собственной миссии, и ему пришлось потрудиться, чтобы убедить Синедрион в ее необходимости и, что называется, выбить под нее финансирование.

«Иосиф еще раз страстно, и все же трезво взвешивает свои шансы, – пишет Фейхтвангер. – Ему двадцать шесть лет, у него все данные для блестящей карьеры: аристократическое происхождение, разностороннее образование, политический талант, бешеное честолюбие. Нет, он не желает киснуть в Иерусалиме, он благодарен отцу за то, что тот в него верит и добился его отправки в Рим.

Правда, успех его миссии весьма сомнителен. С юридической точки зрения. Иерусалимский Великий совет не имел ни оснований, ни правомочий посылать по данному делу в Рим особого представителя. И Иосифу пришлось откапывать аргументы во всех закоулках своего мозга, чтобы эти господа в Иерусалиме наконец сдались.

Итак, три члена Великого совета, которых губернатор Антоний Феликс вот уже два года назад отправил вРим в императорский трибунал как бесспорных бунтовщиков, несправедливо приговорены к принудительным работам. Правда, эти трое господ находились в Кейсарии, когда иудеи во время предвыборных беспорядков сорвали императорские значки с дома губернатора и переломали их; но сами они в мятеже не участвовали. Выбрать как раз этих трех высокопоставленных старцев, людей совершенно неповинных, было со стороны губернатора произволом, возмутительным злоупотреблением властью, оскорблением всего еврейского народа. Иосиф видел в этом тот долгожданный случай, который дает ему возможность выдвинуться. Он собрал новые доказательства невиновности трех старцев и надеялся добиться при дворе или их полной реабилитации, или хотя бы смягчения их участи»[25].

В том, что почтенные старцы питались в заточении исключительно инжиром и орехами и не брали в рот никакой запрещенной евреям Торой пищи, как раз ничего удивительного и, как ни странно это не прозвучит, даже особо героического нет: именно так вели себя евреи на протяжении многих поколений. Об этом рассказывается в библейской «Книге Даниила», во многих хрониках, а также свидетельствуют примеры такого поведения религиозных евреев и в ГУЛАГе, и в советских тюрьмах, и в немецких концлагерях.

Поездка в Рим из Иудеи считалась в то время почти рутиной: огромные торговые и пассажирские корабли по несколько раз в неделю выходили из Кейсарии в столицу империи, останавливались для пополнения воды и пищи сначала на Крите, а затем в Греции и уже оттуда следовали в Италию, обычно до современного Неаполя. Иосиф сообщает, что отправился в Рим на корабле, вмещавшем в себя 600 пассажиров. Это число кажется слишком большим, но такие суда в то время уже были. А дальше следует рассказ о том, что этот корабль потерпел кораблекрушение в Адриатическом море и Иосиф вместе с другими выжившими плыл в море всю ночь и затем вместе с еще 80 счастливчиками был спасен «явившимся Божьим провидением» киринейским кораблем, который и доставил его в Италию, а оттуда он сухопутным путем добрался до Рима.

Однако Тесса Раджак считает, что, вероятнее всего, историю о кораблекрушении Иосиф Флавий попросту придумал, поскольку сюжет с кораблекрушением и чудесным спасением героя был чрезвычайно распространен в античном мире, и в данном случае писатель в Иосифе возобладал над мемуаристом и побудил приукрасить повествование, чтобы придать ему больший драматизм.

Как бы то ни было, не вызывает сомнений тот факт, что Иосиф отправился в Рим – либо в 63-м, либо в 64-м году, но не позднее марта этого года. Это означает, что он был свидетелем «великого пожара», случившегося в Риме в ночь на 19 июля и практически уничтожившего 11 из 14 кварталов города, а затем повлекшего гонения на христиан, которых Нерон обвинил в поджоге города.

По версии, которая многие столетия активно продвигалась историками христианства, инициатором поджога был сам Нерон. Но многие историки сегодня сходятся во мнении, что Нерон был тут ни при чем, пожар и в самом деле начался случайно, а Нерон обвинил в этом злодеянии христиан просто потому, что народ требовал найти и наказать виновных.

Описание Ренана помогает понять, каким был Рим в течение трех лет пребывания там Иосифа бен Маттитьягу:

«Рим уже столетием раньше сделался чудом мира; он равнялся по величине древним столицам Азии. Его здания были красивы, прочны и солидны, но улицы казались жалкими модникам, так как вкус все более склонялся к банальным и декоративным сооружениям; мечтали об эффектах ансамбля, которые нравятся зевакам, придумывали тысячи фривольностей, неизвестных древним грекам. Нерон был во главе движения; Рим, о котором он мечтал, был чем-то вроде современного Парижа, искусственным городом, построенным по приказу свыше, имеющим в виду главным образом дивить провинциалов и иностранцев. Молодой безумец увлекался этими грандиозными планами. Ему хотелось увидеть нечто необычайное, грандиозное зрелище, достойное артиста; он мечтал о событии, которое отметило его царствование…»[26]

Но если Иосиф видел пожар Рима, то он должен был видеть и погромы христиан, и их массовые аресты, а также последовавшие затем казни, их смерть на аренах цирка и на крестах, на которых они были распяты вдоль улиц и подожжены, чтобы служить живыми факелами. Тем не менее и в «Иудейской войне», и в «Иудейских древностях» Флавий, хотя и называет Нерона «изувером» и «безумцем», отзывается о нем в целом достаточно сдержанно. Более того, в «Древностях» он сам себя одергивает: «Однако довольно об этом! Многие писатели повествовали о Нероне; одни из них, которым он оказывал благодеяния, из признательности к нему извращали истину, другие из ненависти и вражды настолько налгали на него, что не заслуживают никакого извинения… Однако пусть те, кто не дорожит истиною, пишет о нем, как ему угодно, если это доставляет ему такое удовольствие. Мы же на первом плане ставили истину и потому коснулись лишь вскользь всего того, что не относится прямо к нашему предмету; касательно же иудейских дел мы распространяемся подробно, не останавливаясь ни перед постигшими иудеев бедствиями, ни перед их ошибками» (ИД, 20:8:3).

Десмонд Сьюард, объясняя эту сдержанность, напрочь отметает запущенную некоторыми спекулянтами от истории версию о том, что Нерон сделал Иосифа своим агентом в Иудее, но соглашается с тем, что Иосифа сдерживало чувство благодарности, поскольку именно по прямому указанию императора томившиеся в тюрьме коэны были освобождены, и таким образом миссия молодого посланца из Иерусалима увенчалась успехом.

Однако прежде, чем это произошло, случилось, очевидно, немало событий.

По опыту делегации, оспорившей решение прокуратора Феста, Иосиф понимал, что для него крайне важно лично встретиться с супругой императора Поппеей, которая не раз проявляла симпатии к евреям, а по слухам, даже тайно прошла гиюр – церемонию перехода в иудаизм. Иосиф вроде бы эту версию в «Древностях» даже поддерживает, называя Поппею «глубоко верующей женщиной, которая наставляла императора в вере», то есть чуть ли и не самого Нерона превращая в еврея-прозелита.

Однако, разумеется, версия об обращении Поппеи в иудаизм не более чем версия. Эта почтенная матрона, видимо по праву считавшаяся самой красивой женщиной Рима, была типичным продуктом своей среды и своего времени. Тацит отмечает в первую очередь ее алчность и властолюбие, и у нас нет оснований ему не верить. Но вместе с тем она, вне сомнения, была очень умна, и самые низменные качества, как и во многих римских аристократах, в ней удивительным образом сочетались с самыми высокими. В том числе и с тягой к духовности, которую на фоне переживаемого римским обществом религиозно-философского кризиса испытывали многие представители высшего общества империи. В поисках ответов на мучающие их вопросы они обращались к различным религиозным и философским системам, в том числе и к иудаизму с его таким загадочным для язычников единственным, невидимым и неощущаемым Богом. Некоторые из них и в самом деле принимали иудаизм, причем нередко это были женщины, подпавшие под влияние своих любовников-евреев.

Однако Божественная Августа Поппея Сабина, похоже, была все же не из их числа. Из слов того же Иосифа Флавия следует, что наряду с иудаизмом она интересовалась также восточным оккультизмом и проявляла благосклонность «к халдеям и магам».

Но Поппея была тем ключом, без которого успех его миссии был невозможен, и Иосиф рассчитывал на то, что живущие в столице соплеменники помогут организовать ему такую встречу. В Риме на тот момент жило несколько десятков тысяч евреев, игравших немалую роль в экономической и культурной жизни города. Большая их часть обреталась на правом берегу Тибра, но селились они и в других кварталах, причем обязательно общиной, у каждой из которых была своя синагога. Даже между собой эти евреи говорили уже только на койне, а Священное Писание предпочитали читать в переводе на греческий. Что вовсе не означает, что они не считали своей духовной столицей Иерусалим, в который время от времени совершали паломничество. Кроме того, они регулярно отправляли в Иерусалимский Храм огромные пожертвования, что вызывало бешенство у римлян, наблюдавших за тем, какие колоссальные богатства ежегодно утекают в Иудею.

Иосиф об этом не пишет, но, судя по всему, самые уважаемые члены еврейской общины Рима устроить ему встречу с Поппеей отказались – видимо, не пожелав вмешиваться в спорное дело и давать еще один повод заподозрить себя в двойной лояльности.

И тогда Иосиф обратился за помощью к актеру Алитиру (он и стал прототипом Деметрия Либания в романе «Иудейская война» Фейхтвангера). Сьюард убежден, что Иосиф пошел на этот шаг от безысходности: отношение к актерам у евреев было самое негативное. Ну а к римским актерам в особенности, так как в дни праздников они играли богов, нимф, сатиров и всех прочих, а значит, с точки зрения иудаизма, занимались идолопоклонством.

Алитир же вдобавок ко всему был не драматическим актером, а мимом, то есть принадлежал к тем, кто развлекал прохожих на улицах и аристократов на их виллах грубыми шутками, нередко носившими откровенно скабрезный, а подчас и порнографический характер. Но благодаря своему таланту комика-мима Алитир стал одним из самых любимых артистов императора и императрицы, он обладал правом свободного входа во дворец и часто виделся с ними обоими. При этом, будучи евреем по рождению, он продолжал хранить верность своему народу и, выслушав Иосифа, охотно вызвался ему помочь.

Так Иосиф попал в личные апартаменты императрицы и, судя по всему, понравился ей как мужчина. Вне сомнения, он был интересен императрице и как еврей, посвященный во многие тайны своей религии и не чуждый мистицизму. Вряд ли дело между ними дошло до романа, как это предполагают многие историки, – такой шаг был связан со смертельным риском для обоих, поскольку жена цезаря должна быть вне подозрений. Но о том, что взаимная симпатия возникла, свидетельствует не только то, что Поппея упросила Нерона как можно скорее освободить из тюрьмы еврейских священников, но и то, что Иосиф получил от Поппеи, «помимо этого благодеяния, великие дары»[27].

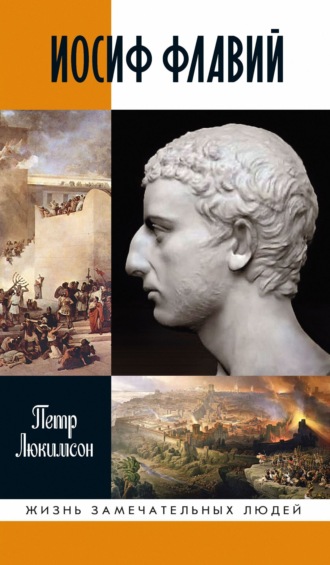

Вдобавок, по одной из версий, тот самый римский бюст, по которому мы представляем, как выглядел Иосиф Флавий, был изготовлен по указанию Поппеи. И, глядя на этот бюст, следует признать, что Иосиф был по-своему красив.

Видимо, большую часть из своего почти трехлетнего пребывания в Риме Иосиф жил на «благодеяния» Поппеи, ни в чем не нуждаясь. При этом, если судить по бюсту, он сбрил бороду (что категорически запрещено евреям Торой) и внешне ничем не отличался от остальных римских обывателей.

Фейхтвангер в романе «Иудейская война» утверждает, что именно в Риме Иосиф познакомился со своим заклятым врагом и пожизненным оппонентом Юстом (Юстусом) Тивериадским, и тогда же между ними произошла первая стычка и возникла взаимная неприязнь. Но это не более чем художественный вымысел, с помощью которого писатель попытался объяснить дальнейший ход событий в Иудее. Вероятнее всего, знакомство Юста и Иосифа произошло позже, в бытность последнего губернатором Галилеи.