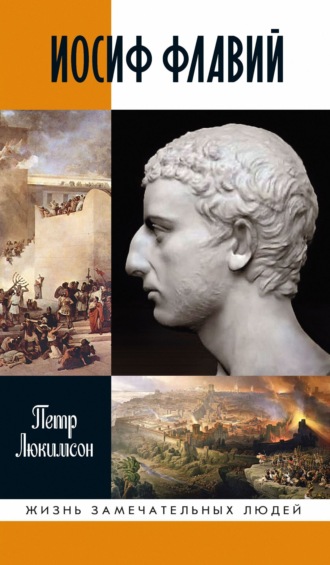

Петр Ефимович Люкимсон

Иосиф Флавий: История про историка

Невозможно не заметить очевидной противоречивости этого отрывка: если Иосиф три года провел у некого отшельника Бануса (Бана), а в девятнадцать лет уже занялся общественной деятельностью, то когда же он изучал остальные религиозно-политические течения своего времени, если приступил к их изучению в шестнадцать лет?

Большинство посвященных Флавию исследователей считают, что Банус был ессеем, но это, безусловно, не так или по меньшей мере не совсем так.

Ессеи как направление, или, точнее, секта внутри иудаизма, появились еще в период восстания Маккавеев и просуществовали до конца эпохи Второго Иерусалимского Храма, но никогда не были многочисленны. В основу их мировоззрения была положена идея удаления не только от светской, но и вообще от обычной жизни с целью духовного и нравственного усовершенствования, доводя понятие благочестие до крайности. Так как в обыденной жизни соблюдать законы о чистоте и взятые ими на себя обеты было невозможно, то они удалялись в пустынные места и жили крайне замкнутыми общинами. Причем общинами чисто мужскими – женщин они в свою среду не допускали. Занимались они преимущественно земледелием и пчеловодством, так как среди прочего отказывались от употребления в пищу мяса животных.

Читатель уже наверняка заметил в образе жизни ессеев прообраз христианского монашества, но, помимо этого, их можно вполне назвать и провозвестниками коммунистической идеи.

Одним из основных правил их жизни было: «Мое да будет твоим, твое да будет моим». Всю имевшуюся у них собственность ессеи вручали выборному казначею, закупавшему все необходимое для общины. Питались они, как уже было сказано, только плодами земли; ели два раза в день по одному блюду, так как считали, что пища нужна человеку лишь для того, чтобы служить Богу. Одежду они носили крайне скромную и до полного износа. Человек, по их мнению, должен был подавлять в себе страсти, находить успокоение в вере, изучении святых книг и размышлениях о возвышенном, чтобы реализовать главную цель жизни – стать сосудом для восприятия «руах а-кодеш» («святого духа»). Сами они называли себя «сынами Света», относя к «сынам Тьмы» все остальное человечество, включая соплеменников.

«Вступить в общину (ессеев. – П.Л.) было трудно. Желавшие это сделать проходили испытательный срок в течение двух лет. После истечения этого срока общее собрание выносило решение о принятии кандидата в общину. Новый член передавал общине „все знания, труд и имущество“ (в уставе общины прямо сказано, что принятие нового члена сопровождается смешением его имущества с имуществом общины)»[20], – пишет выдающийся советский историк религии И. С. Свенцицкая.

В восьмой главе второй книги «Иудейской войны» Иосиф Флавий чрезвычайно подробно описывает быт ессеев, их распорядок дня; рассказывает о том, что их общины были не только в пустыне, но и в различных городах и деревнях; о порядке их совместных трапез, постоянном ритуальном окунании с целью очищения (но не совершенно обнаженными), внутреннем коллективном суде, а также о готовности всегда прийти на помощь ближнему, даже незнакомым людям, но не своим близким родственникам. Отмечает он и то, что были ессейские общины, которые придерживались безбрачия, а были и те, которые считали, что рождение детей – величайшая заповедь, и ради ее исполнения вступали в брак, но на время беременности жен прекращали с ними интимные отношения; подчеркивает их долголетие – многие из них доживали до ста лет и даже больше.

Особый интерес у него вызывают воззрения ессеев на жизнь после смерти: «Они именно твердо веруют, что хотя тело тленно и материя невечна, душа же всегда остается бессмертной; что, происходя из тончайшего эфира и вовлеченная какой-то природной пленительной силой в тело, душа находится в нем как бы в заключении, но, как только телесные узы спадают, она, как освобожденная от долгого рабства, весело уносится в вышину. Подобно эллинам, они учат, что добродетельным назначена жизнь по ту сторону океана – в местности, где нет ни дождя, ни снега, ни зноя, а вечный, тихо приносящийся с океана нежный и приятный зефир. Злым же, напротив, они отводят мрачную и холодную пещеру, полную беспрестанных мук. Эта самая мысль, как мне кажется, высказывается также эллинами, которые своим богатырям, называемым ими героями и полубогами, предоставляют острова блаженных, а душам злых людей – место в преисподней, жилище людей безбожных, где предание знает даже по имени некоторых таких наказанных, как Сизиф и Тантал, Иксион и Титий. Бессмертие души, прежде всего, само по себе составляет у ессеев весьма важное учение, а затем они считают его средством для поощрения к добродетели и предостережения от порока. Они думают, что добрые, в надежде на славную посмертную жизнь, сделаются еще лучшими; злые же будут стараться обуздать себя из страха перед тем, что даже если их грехи останутся скрытыми при жизни, то, по уходе в другой мир, они должны будут терпеть вечные муки. Этим своим учением о душе ессеи неотразимым образом привлекают к себе всех, которые только раз вкусили их мудрость» (ИВ, 2:8:11).

И далее он говорит о том, что, видимо, для него было особенно важно и притягивало его к ессеям: «Встречаются между ними и такие, которые после долгого упражнения в священных книгах, разных обрядах очищения и изречениях пророков утверждают, что умеют предвещать будущее. И, действительно, редко до сих пор случалось, чтобы они ошибались в своих предсказаниях» (ИВ, 2:8:12).

Все эти подробности не оставляют сомнений: какое-то время Иосиф бен Маттитьягу все же жил среди ессеев и мог пристально наблюдать за ними. Возможно, это продолжалось несколько месяцев, а затем он понял, что такая жизнь не для него, но с зорким взглядом писателю этого хватило, чтобы многое заметить и запомнить – на память он никогда не жаловался.

Что же касается отшельника Бануса, с которым Иосиф, по его словам, провел три года (что весьма удивительно для его явно несклонной к аскетизму натуре), то он не мог быть ессеем, поскольку отвергал жизнь в общине. Банус явно разделял некоторые взгляды ессеев на то, как следует жить, но, возможно, сам считал себя пророком и посланником Божьим и создал некое собственное учение – подобных людей в то время в Иудейской пустыне было немало.

Что же целых три года могло удерживать избалованного, привыкшего к сытой и комфортной городской жизни юношу возле этого пустынника? Зная последующую историю жизни Иосифа, мы можем с большой степенью вероятности предположить, что Банус использовал некие мистические практики для того, чтобы притянуть на себя дух пророчества, и Иосиф хотел овладеть ими. Во всяком случае, он явно тяготел к мистике, хотя и старался этого не афишировать даже среди евреев, не говоря уже о явно тяготеющих к рационализму римских аристократах. Но в то же время он, видимо, поверил в то, что перенял это умение у Бануса и, приведя тело и дух в определенное состояние, также способен прозревать будущее.

Вернувшись домой, Иосиф, судя по всему, на какое-то время сблизился с партией саддукеев (цдуким). Основоположником ее по традиции считается первосвященник Цадок, которого Талмуд называет недоучившимся учеником мудреца Антигноса из Сохо (III век до н. э.). Саддукеи отрицали Устную Тору, полагая, что необходимо следовать только Священному Писанию. Одновременно они отвергали идею посмертного воздаяния и считали, что душа умирает вместе с телом. Флавий, уподобляя фарисеев стоикам, сравнивает саддукеев с эпикурейцами.

Стоя одновременно на страже Закона (чтобы все было, «как написано») и отвергая любые нововведения, саддукеи видели в греческом и римском владычестве проявление Божьей воли, а потому охотно шли на сотрудничество сначала с Селевкидами, а затем и с римлянами. Почти все они принадлежали к зажиточным слоям общества.

Два последних обстоятельства обусловили то, что римские наместники предпочитали видеть на посту первосвященника именно представителя саддукеев и всячески поддерживали последних. Таким образом, принадлежать к саддукеям было попросту выгодно, и многие поддались этому соблазну. Не миновал он, по-видимому, на какое-то время и юного Иосифа, решившего попробовать свои силы на общественно-политическом поприще.

В той же главе «Иудейской войны» он дает саддукеям следующую характеристику: «Саддукеи – вторая секта – совершенно отрицают судьбу и утверждают, что Бог не имеет никакого влияния на человеческие деяния, ни на злые, ни на добрые. Выбор между добром и злом предоставлен вполне свободной воле человека, и каждый по своему собственному усмотрению переходит на ту или другую сторону. Точно так же они отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние. Фарисеи сильно преданы друг другу и, действуя соединенными силами, стремятся к общему благу. Отношения же саддукеев между собой суровее и грубее; даже со своими единомышленниками они обращаются как с чужими» (ИВ, 2:8:14).

В итоге Иосиф, по его собственному признанию, решил примкнуть к фарисеям (порушим). Автор прекрасно понимает, какие ассоциации вызывает это слово у русскоязычного читателя и вообще у христиан.

Толковый словарь Ожегова в качестве синонимов слова «фарисей» дает такие слова, как «ханжа» и «лицемер», и в этом значении они пришли в русский язык изНового Завета. Но вЕвангелии от Матфея Иисус, с одной стороны, говорит: «берегитесь закваски фарисейской и садуккейской» (Мф. 16:6), – а с другой призывает: «Итак всё, что они („книжники и фарисеи“. – П.Л.) велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте» (Мф, 23:3), то есть требует неукоснительного соблюдения заповедей Торы именно в понимании их фарисеями, из чего следует, что и сам он по большому счету принадлежал к этому течению.

А апостол Павел с гордостью провозглашал в Синедрионе: «Мужи братия! я фарисей, сын фарисея…» (Деян. 23:6).

Кстати, в Талмуде также содержится жесткая критика тех фарисеев, которые на словах провозглашают одно, а делают другое, так что герои Нового Завета в своей критике не одиноки – она была очень распространена в то время, будучи неотъемлемой частью нападок на образ жизни элиты (что было и, к счастью, будет во все времена).

В сущности, современный иудаизм – это иудаизм именно «фарисейского» толка, основанный на убеждении, что Тора содержит в себе ответы на все вопросы, которые ставит перед евреем жизнь; что судьба каждого еврея и всего еврейского народа зависит от того, насколько ревностно евреи соблюдают заповеди Торы. Одновременно фарисеи настаивали на следовании как Письменной Торе, так и устному преданию, а также расширенному толкованию текста Священного Писания, с тем чтобы оно отвечало требованиям сегодняшнего дня.

«Из двух первенствующих сект фарисеи слывут точнейшими толкователями закона и считаются основателями первой секты. Они ставят всё в зависимость от Бога и судьбы и учат, что хотя человеку предоставлена свобода выбора между честными и бесчестными поступками, но что и в этом участвует предопределение судьбы. Души, по их мнению, все бессмертны; но только души добрых переселяются после их смерти в другие тела, а души злых обречены на вечные муки…» (ИВ, 2:8:14). Это, кстати, одно из важных свидетельств Иосифа, доказывающее, что уже в ту эпоху еврейские мудрецы верили в «гильгуль нешамот» – переселение душ.

Разница в политических взглядах между саддукеями и фарисеями заключалась в том, что последние отвергали какое-либо сближение с греками и римлянами и считали, что любое, даже самое косвенное участие еврея в их праздниках означает его впадение в язычество.

Исследователей среди прочего занимает вопрос, к какой из двух партий принадлежал Маттитьягу, отец Иосифа. Точных указаний самого Флавия по этому поводу нет, но вероятнее всего, он был фарисеем – особенно учитывая его дружбу с одним из лидеров этой партии р. Иехошуа бен Гамлой. Однако в силу своего происхождения он мог поначалу принадлежать и к саддукеям и изменить взгляды с течением времени.

Сам факт, что родители позволили Иосифу искать себя в самых разных течениях, говорит о толерантности еврейского общества того времени – вопреки распространенному мнению, между теми же саддукеями и фарисеями было ожесточенное политическое соперничество, но не было смертельной вражды. По ряду вопросов их мнения совпадали, и они могли даже сотрудничать, а молодежь вообще могла время от времени переходить из одного лагеря в другой в соответствии с изменениями в своем мировоззрении. Однако по мере роста антиримских настроений во всех слоях населения эти разногласия становились всё более и более непримиримыми, а к тому моменту, когда Иосиф вступил из юности в молодость, изменились настолько, что перешли в откровенную вражду.

Вместе с тем – видимо, уже после того, как он решил попробовать себя на политическом и военном поприще, – Флавий понял, что на самом деле в еврейском обществе существуют не три, а четыре идейных течения. Причем, при всей малочисленности четвертого, его никак нельзя сбрасывать со счетов.

Вот как он пишет об этом в тех же «Иудейских древностях»: «Родоначальником четвертой философской школы стал галилеянин Иуда. Приверженцы этой секты во всем прочем вполне примыкают к учению фарисеев. Зато у них замечается ничем не сдерживаемая любовь к свободе. Единственным руководителем и владыкою своим они считают Господа Бога. Идти на смерть они считают за ничто, равно как презирают смерть друзей и родственников, лишь бы не признавать над собою главенства человека. Так как в этом лично может убедиться воочию всякий желающий, то я не считаю нужным особенно распространяться о них. Мне ведь нечего бояться, что моим словам о них не будет придано веры; напротив, мои слова далеко не исчерпывают всего их великодушия и готовности их подвергаться страданиям. Народ стал страдать от безумного увлечения ими при Гессии Флоре, который был наместником и довел иудеев злоупотреблением своей власти до восстания против римлян» (ИД, 2, XVII, 1:6).

Под этой «четвертой философской школой» Флавий имеет в виду зелотов и сикариев: они и в самом деле были основной движущей силой антиримского восстания, итогом которого стало разрушение Иерусалима и Храма.

Иегуда Галилеянин, о котором он говорит, был сыном казненного Иродом Великим мятежника Хизкии. После смерти Ирода он поднял мятеж против очередной переписи населения, организованной римским прокуратором Квиринием. Мятежникам удалось захватить арсенал в цветущем, хорошо укрепленном городе Сепфорисе (Ципори), и полученное таким путем оружие еще больше разожгло пламя восстания. В итоге оно было в буквальном смысле слова потоплено в крови, а сам Иегуда убит.

Однако его затаившиеся в горах Галилеи последователи сохранили не только память о своем лидере, но верность его идеям, центральная из которых заключалась в том, что евреи должны служить только Богу, только Его называть Господином. Любая чужеземная власть является враждебной, а потому не только римляне, но и те евреи, которые с ними каким-либо образом сотрудничают, должны быть уничтожены. Только после уничтожения ненавистного режима Господь явит Своему народу Мессию, который и установит на Земле новый миропорядок, в котором все человечество будет избавлено от мук и страданий, а евреи займут полагающееся им место «народа священников и святых».

Смерть не страшила последователей этой философии – ведь, как и фарисеи, они верили в то, что мученически погибших за веру и освятивших своей смертью имя Творца ждет «олам а-ба» – «будущий мир», хотя что он собой представляет, понимали очень размыто. Как бы то ни было, они шли на смерть легко и радостно.

Традиция предпочтения убийства своих близких и последующего самоубийства сдаче в плен и попаданию в рабство, начавшаяся еще во время подавления волнений в Галилее Иродом, получила в их среде очень широкое распространение. Сами они себя называли «канаим», что на иврите означает «ревнители» и переводится на греческий как «зелоты».

Осознавая, что разжечь пламя нового народного восстания не так просто, последователи Иегуды Галилеянина, возглавляемые его сыновьями Яаковом, Симоном (Шимоном) и Менахемом, решили перейти от проповеди своих идей к террору. Зачастую их действия сводились к откровенному разбою – ограблению богатых язычников и евреев, поджогам зданий, в которых находились те или иные римские учреждения и т. д., а затем и к убийствам.

После этого за ними закрепилось название «сикарии» – от латинского «siсa» – «кинжал». Как сообщает Иосиф Флавий, их излюбленным приемом было явиться в Иерусалим под видом мирных паломников, спрятав кинжал под одеждой, затесаться в толпу, а затем нанести смертельный удар выбранной жертве – как правило, еврею, замеченному в дружбе или сотрудничестве с римлянами. Многие историки считают, что именно сикарии являются основоположниками политического терроризма. В некоторых вопросах зелоты смыкались с ессеями, и некоторые исследователи даже считают, что они были не более чем самым радикальным крылом ессеев. В «Иудейской войне» Иосиф называет сикариев не иначе как «шайкой разбойников», и, видимо, он был далеко не одинок в этой оценке.

Читатель уже наверняка обратил внимание, что среди сколько-нибудь значимых течений религиозной, общественной и политической мысли Иосиф Флавий не упомянул христиан. В его время они, безусловно, существовали, но были, видимо, крайне малочисленны и непопулярны.

Остается главный вопрос: в чем, собственно говоря, состояли убеждения самого Иосифа Флавия? Видимо, Лион Фейхтвангер в «Иудейской войне» прав, когда описывает его душевные и идейные метания. Будучи критически мыслящим и одновременно очень эмоциональным молодым человеком, Иосиф просто по определению не мог стать фанатическим приверженцем какой-то одной точки зрения.

В вопросах понимания Священного Писания он, безусловно, был на стороне фарисеев и так же, как и они, был убежден в однозначном духовном и интеллектуальном превосходстве еврейской монотеистической культуры над языческой – и он докажет верность этим взглядам в своем гениальном трактате «Против Апиона». Вместе с тем он втайне разделял и позицию саддукеев о том, что власть Рима – не самое большое зло; в ней есть свои преимущества, и надо их использовать, а не идти на какие-то самоубийственные военные и политические шаги – и потому он решительно осуждал тех же сикариев и не хотел иметь с ними ничего общего

Однако стоило римлянам совершить очередную провокацию против евреев и их веры, посягнуть на Храм, насильно начинать насаждать язычество и устраивать жестокие расправы по отношению к тем же зелотам – и в нем начинало преобладать национальное чувство. Его симпатии вмиг разворачивались в сторону ревнителей-зелотов, и их чаяния становились и его чаяниями.

Но как бы ни складывались обстоятельства в тот или иной момент его жизни, он продолжал верить в то, что Всевышний предназначил его для некой великой миссии. Придет час – и он должен будет исполнить это предназначение, с тем чтобы его имя навек сохранилось в народной памяти.

Глава 3

Бурная юность

Следует заметить, что обращение молодого Иосифа бен Маттитьягу к общественно-политической деятельности было, безусловно, закономерным – к этому поприщу, видимо, изначально готовили его родители и стремился он сам.

Как мы уже говорили, дом Маттитьягу-коэна был открыт для гостей, среди которых были первосвященник и рядовые священнослужители, и члены Синедриона, и просто знатоки Писания, и можно не сомневаться, что большинство разговоров этих уважаемых мужей включало в себя и обсуждение политических новостей, а также яростные споры о том, как влиять на настроение народных масс и куда вести нацию дальше.

Так как, в отличие от римлян, у евреев детям всегда разрешалось присутствовать на общих трапезах и при разговорах взрослых, то Иосиф с детства был свидетелем таких споров, пересудов, а также и неминуемо возникающих во время таких застольных бесед воспоминаний о давнем и недавнем прошлом.

И его отец, и многие родственники и друзья семьи Маттитьягу еще хорошо помнили последние годы правления Ирода Великого. Помнили со всеми его ужасными злодеяниями, но и с грандиозным строительным пылом, а также финансовыми и политическими шагами, значительно улучшившими положение евреев, живущих как на родине, так и в других областях Римской империи.

С высоты всего в несколько десятилетий они даже начали слегка идеализировать страшные годы. Да, при Ироде надо было уметь держать язык за зубами. Да, существовала большая вероятность быть схваченным на улице, а потом навсегда исчезнуть в подземельях царского дворца (причем чем выше было твое общественное положение, тем выше была такая вероятность!). Но ведь с другой стороны, при Ироде все же был порядок; власть римлян ощущалась не так явственно, а в дни голода он находил средства для закупки зерна и раздачи его народу. А вот после его смерти все покатилось под откос. Наследники царя показали полную несостоятельность: постоянно ездили в Рим разбираться друг с другом, что вызывало понятное недовольство народа. А как следствие этого, и в Иудее, и в Галилее, и в Самарии началась смута, которая, по сути дела, с тех пор и не прекращалась – короткие времена затишья сменяются новыми бунтами.

Тогда, в 3756 году по еврейскому календарю (4 год дон. э.) римский наместник Сирии Вар направил вИерусалим третью часть всей имеющейся у него армии, которая присоединилась к уже находившимся там римским солдатам. Когда квестор Сирии (то есть управляющий финансами провинции) Сабин потребовал выдать ему сокровищницу Ирода, это вызвало взрыв народного негодования. А тут еще приближался Шавуот[21], праздник дарования Торы, и тысячи паломников устремились в Иерусалим. Эта огромная толпа в какой-то момент окружила римлян, и те оказались в осаде.

Сабин в ответ дал указание легионерам прорываться в сторону Храма, и исход этого боя профессиональных бойцов с не имеющим никакого военного опыта простонародьем был предрешен. Чтобы сдержать наступление римлян, евреи поднялись на построенную Иродом ведущую к Храму изумительной красоты галерею и начали оттуда стрелять в противников из лука. Римляне в ответ подожгли галерею, и часть из тех, кто там стоял, сгорела заживо, часть предпочла покончить жизнь самоубийством, вонзив меч в живот; а те, кто спрыгнул вниз, разбились или были заколоты римлянами.

Тем не менее Сабин после этих событий отступил, а мятеж охватил все области Святой Земли. Именно тогда Иегуда Галилеянин, сын казненного Иродом без суда Хизкии, и собрал вокруг себя множество недовольных как римлянами, так и любой властью вообще, захватил оружейные склады в Сепфорисе и поднял знамя восстания.

На самом деле очагов восстания было множество, поскольку почти каждый, в ком были хоть какие-то лидерские качества, спешил в том году провозгласить себя вождем, а то и царем, но нередко вся их борьба сводилась к нападению на небольшие отряды римлян и к грабежам.

Вар в итоге затушил все эти очаги мятежа, распяв больше двух тысяч его участников. Наследники Ирода превратились в правителей небольших областей, власть Рима стала всеобъемлющей, и в 6 году в Иудею прибыл первый прокуратор (то есть, по сути дела, управляющий областью, подчинявшийся наместнику-губернатору Сирии) Колоний. Вскоре после его вступления на этот пост Иегуда Галилеянин поднял новое восстание, в ходе которого был убит.

За Колонием на посту прокураторов Иудеи последовали Амбвиний, Анней Руф, Граций и Понтий Пилат. Последний особенно прославился своей жестокостью и вероломством. Именно за явное превышение власти Пилат был отправлен в 36 году на суд императора в Рим, признан виновным, сослан в Галлию, где и покончил жизнь самоубийством.

Иосиф родился вскоре после отставки Пилата, и его детство проходило на фоне царствования Агриппы Первого, получившего, как уже рассказывалось, от Калигулы Батанею и Трахонею, к которым впоследствии тот прибавил еще и Галилею и Перею – земли изгнанного в 39 году другого дяди Ирода, Антипы. Его влияние в кулуарах римской власти оставалось огромным, и когда на престол взошел Клавдий (41–54), Агриппа выступил в качестве посредника между сенатом и новым императором, чем помог тому удержаться на троне. В благодарность Клавдий сделал его еще и царем Иудеи и Самарии, и таким образом его царство оказалось даже больше, чем царство его великого и безумного деда.

Должность прокуратора при Агриппе была упразднена, а новый царь на деле доказал, что в нем течет не только кровь идумея Ирода, но и кровь Хасмонеев, проявив себя как мудрый, рачительный и в то же время преданный своему народу правитель. Как уже было сказано выше, Иосиф рассказывает и в «Иудейской войне», и в «Иудейских древностях» о периоде правления Агриппы Первого с такими подробностями, что почти не остается сомнений, что он мальчиком лично слышал рассказы взрослых о новом царе и его деятельности.

Агриппа Первый, видимо, понимал, что рано или поздно широкомасштабная военная операция Рима против Иудеи неизбежна, и потому стал не только расширять и украшать Храм, но и укреплять Иерусалим, то есть, по сути, продолжил действовать в том же направлении, что Ирод Великий. Он начал возводить четвертую стену вокруг города, причем Иосиф, видевший процесс строительства собственными глазами, утверждает, что стена эта была такой крепкой, «что, если бы она была окончена, римская осада не могла бы иметь никакого успеха» (ИВ, 2:11:6).

Но в том-то и дело, что это поняли и в Риме, откуда последовал грозный оклик прекратить строительство. А в 44 году Агриппа Первый внезапно скончался на 54-м году жизни. То, что это произошло сразу после большого пира в Кейсарии, невольно наводит на подозрение, что его смерть стала следствием отравления – в Риме решили, что с начавшим себя вести крайне подозрительно царем Иудеи надо кончать.

Это подтверждает и то, что Клавдий не передал трон Агриппы Первого находившемуся в тот момент в Риме его сыну Марку Юлию Агриппе Второму, хотя тому было 17 лет – вполне зрелый по понятиям того времени возраст. Вместо этого юному царю, ставшему последним в династии Ирода, Клавдий пожаловал находившуюся в Сирии Халкиду, а затем, спустя годы, – владения его двоюродного деда Филиппа – Батанею, Трахонею и Гавлантиду, то есть области, располагавшиеся вокруг Кинерета (Тивериадского озера). Нерон после своего воцарения добавил к этому часть Галилеи, включая Тверию (Тивериаду), перейский город Юлиаду и прилегающие к нему 24 деревни.

В Иудее же в 46 году появился новоназначенный прокуратор Куспий Фад, которого вскоре сменил на этом посту тогда еще совсем молодой Тиберий Александр – человек, безусловно, неординарный.

Еврей по рождению, сын главы еврейской общины Александрии Александра Лисимаха и племянник великого греческо-еврейского философа Филона Александрийского, он еще в ранней юности отказался от монотеизма и стал всячески демонстрировать приверженность религии Рима. Вряд ли Тиберий Александр был убежденным язычником – скорее всего, обычным рационалистом и последователем философии Тита Лукреция Кара, отрицавшего все сверхъестественное. В язычество же он ударился исключительно с целью сделать блестящую военную и политическую карьеру в Риме и в итоге достиг поставленной цели – стал наместником императора в Египте. Будучи потомком Хасмонеев, Тиберий Александр приходился семье Иосифа дальним родственником.

В «Иудейской войне» Иосиф утверждает, что в период прокураторства Куспия Фада и Тиберия Александра «народ хранил спокойствие, так как те не посягали на туземные обычаи и нравы» (ИВ, 2:11:6), но это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности – и герой этой книги, находившийся в то время в переходном возрасте, это, безусловно, знал.

Фад начал свою деятельность в Иудее с того, что возродил требование предыдущих прокураторов отдать ему на хранение облачение, в котором первосвященник совершал службу в Судный день, а с ним и право лично назначать и устранять первосвященников. Это унизительное требование вызвало волнения в Иерусалиме, которые быстро перекинулись на все остальные области. Предводительствуемые зелотами, последователями Иегуды Галилеянина, партизанские отряды начали нападать на римлян, а также на всех неевреев всюду, где только могли, и Куспию Фаду приходилось проводить одну карательную операцию за другой.

Одновременно именно в этот период в народе усилились мессианские чаяния. Появилось большое количество проповедников, возвещавших скорый приход Мессии и избавление от ненавистного владычества римлян. Имена некоторых из них сохранились исключительно в произведениях Иосифа Флавия. Из них же становится ясно, что бедняки были готовы поверить любому, кто обещал освобождение, и один проповедник сменялся другим. И Куспий Фад для поддержания порядка с завидным усердием преследовал всех этих лжемессий, лжепророков и их последователей.

Недолгое правление Тиберия Александра, на которое вдобавок пришлись годы засухи и голода, также было отмечено постоянными волнениями. Будучи евреем по крови, он хорошо знал своих соплеменников и старался не задевать их религиозные чувства, но и он прибегал к кровавым расправам над мятежниками и в конце концов сумел схватить и распять двух предводителей зелотов – сыновей Иегуды Галилеянина Яакова и Симона (Шимона).

Иосифу исполнилось 13 лет, то есть он стал по еврейским понятиям совершеннолетним, когда в Иудею прибыл новый прокуратор – Вентидий Куман. В это время Иосиф уже приступил к изучению всех деталей храмовой службы, проводил на территории Храма немалую часть времени, что делало его не только очевидцем, но и участником многих событий.

В частности, он, вне сомнения, наблюдал вблизи за событиями, развернувшимися в дни праздника Песах 50 года, когда огромная толпа паломников хлынула в Храм, а римские солдаты по обыкновению заняли места на галерее, чтобы пресечь любое волнение прежде, чем оно успеет начаться. И тут один из солдат повернулся спиной к паломникам, обнажил зад и громко выпустил ветры, выразив тем самым свое отношение к евреям и их празднику.

Эта грязная «шутка» и стала той самой спичкой, которая была брошена в канистру бензина, – и без того униженная римским конвоем, начиненная ненавистью толпа стала громко требовать наказания осквернившего чувства верующих солдата, а молодежь начала забрасывать легионеров камнями – этим вечным и всегда находящимся под рукой оружием Ближнего Востока. Куман в ответ вызвал подкрепление. При появлении тяжелых пехотинцев, которые в любой момент могли пойти в наступление и начать резню, среди паломников началась паника, и они бросились прочь от Храма. В начавшейся давке, как утверждает Иосиф в «Иудейской войне», очевидно наблюдавший эту сцену с храмовой стены, погибло 10 тысяч (а согласно «Иудейским древностям», 20 тысяч) человек. «Так праздник превратился для всего народа в день плача, и каждый дом наполнился воплями и рыданиями» (ИВ, 2:12:1).