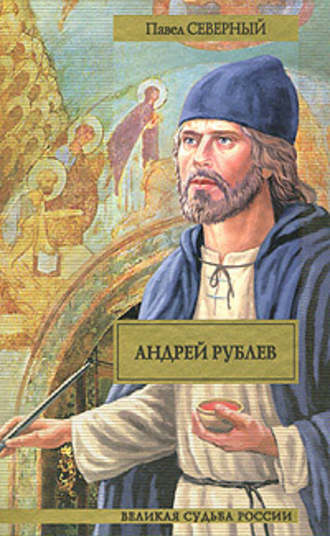

Павел Северный

Андрей Рублев

2

После ночной беседы бояр прошло двое суток. Поручение, полученное от рязанского гостя, начисто нарушило мирное течение бытия, с Демьяном произошло небывалое – от сковавшего его страха, от тревожных раздумий, не дававших даже мимолетной передышки, он разом утерял привычную поступь жизни.

После отъезда Нюхтина боярин, сказавшись больным, упревая в перине, отказался от пищи, криками приказывая ежечасно окраплять себя святой водой и обкуривать едким дымом сушеной полыни, сжигаемой на углях.

Однако это не помогло ему избавиться от страха за свою судьбу. Даже хмельное питье не помогло затуманить ясность мышления и забыться.

Он стал придумывать всякие хитрости, которые помогли бы обмануть рязанского князя ложными вестями о путешествии митрополита. Додумался до того, что решил сообщить князю самим придуманную дату, но вовремя спохватился, сообразив, что у Рязани в Москве кроме него имеются и другие слухачи, которые наверняка по приказу Нюхтина тоже будут вызнавать намерения митрополита.

Измучившись от разброда всяких мыслей, Демьян после полудня на третий день внял наконец совету супруги сходить в баню попариться до седьмого пота, похлестав себя заговоренным веником. Вернувшись из бани в полном изнеможении, отпиваясь квасом, боярин неожиданно ухватился за блеснувшую светлую мысль – сообщить об узнанном от Нюхтина родственнику жены, монаху Чудова монастыря, тот обязательно даст дельный совет.

Повеселев от принятого решения, верному человеку отдав приказ – гнать в Москву и передать иноку, чтобы объявился на Клязьме без промедления, так как боярин нежданно занедужил.

3

Филарет, монах Чудова монастыря, узнав о хворости боярина, беспокоясь о судьбе сестры, спешно прибыл на Клязьму и, застав родственника в полном здравии, догадался, что позван совсем по иному делу, и, конечно, по важному.

Скорое появление Филарета застало боярина врасплох. Он не успел придумать, как объяснить то, каким образом до него дошли вести о задуманном злодеянии, и сделать так, чтобы у Филарета не появились от недоверия свои домыслы на этот счет.

Зная характер Филарета, Демьян, предваряя важный разговор, старался гостя улестить словами об его уме и сметливой прозорливости. Этот разговор состоялся после обеденной трапезы, за которой хозяин и гость, вкушая с удовольствием обильную снедь, мало уделяли внимания хмельному питью.

Откушав, Филарет высказал благодарность сестре за угощение и предложил боярину отправиться после чревоугодия на прогулку.

Дородный и даже грузный Филарет на облик был благообразен. Его взгляд карих с лукавинкой глаз был пытлив, в нем угадывалось умение этого человека владеть собой.

Боярин и монах вначале шли тропинкой молча, лишь оказавшись на берегу Клязьмы, Филарет, оглядев боярина, спросил:

– Подошла пора, Демьян, поведать, по какой надобности затребовал меня.

Кромкин стер рукой со лба выступивший пот и, смотря себе под ноги, сообщил, что недавно от прохожего странника, Божьего человека из Рязани, прослышал о том, что в Орде замыслили злодеяние против житья митрополита Алексия. Окончив рассказ, Демьян, довольный, что говорил гладко и убедительно, взглянул на собеседника и смутился, увидев на его лице усмешку, явно свидетельствующую о том, что монах сомневается в правдивости рассказанного.

– По правде поведай, от кого узнал лихую весть? – спросил Филарет. – Сказывай, кто из Рязани посетил тебя, ибо оттуда крамольные вести у нас заводятся.

– Про что спрашиваешь, непонятно?

– Про то самое, кое нюхом чую. Конечно, мое дело сторона, потому на твоей совести от кривды затвердеет короста.

– Пошто же эдакое недоверие?

– Поведанное тобой понять заставило, что надобно тебе от меня совет заполучить, что надобно изладить для извещения владыки о задуманном. Совет ждешь не какой-нибудь, впопыхах с языка скинутый, а чтоб был со смыслом мудрости.

– Сделай милость, Филаретушко. Ведь какая страсть замыслена. Сделай милость, просьбу мою не оставь без внимания.

– Про какую милость лопочешь? Тебе, чать,[6] понятно, что даром о таком думать не стану. Тебе ведомо, что по воле Всевышнего задаром только птахи наш слух услаждают. Но аз многогрешный разумею, что даровой совет завсегда безо всякой пользы оборачивается.

– Так разве даром прошу? Не малолеток, понимаю.

– Тогда другой сказ. Уважу твое пожелание за угодья возле деревеньки Костылихи. Лес там больно духовитый. Тебе он вроде лишний, а мне – с руки. Как решишь?

Боярин, не ожидавший такой спрос за совет, даже остановился, хотел было начать торг, но сплюнул и, кивнув, ответил:

– Согласен. Сказывай, чего ладить. Не томи!

– Больно скорый. Просишь не блоху на ногте раздавить.

– Дак!

– Помолчи малость.

Филарет, шевеля губами, долго шагал молча, временами приподнимая голову и глядя на небо, потом, остановившись, твердо сказал:

– Подкидную грамотку владыке сотворим…

4

Пятый день после полудня над Окой начинал дуть одичалый ветер. Такому ветру время по осени лист обрывать, а он буянит в летнюю пору. Его шквалы налетали с северной стороны, распарывая в небесах паруса облаков.

Временами меркло солнце, а река разом темнела, отливая стальным холодным блеском.

Богатырским шлемом высится над Окой кремль Рязани. За его стенами шумно шелестит листва молодых деревьев. Посажены всего шесть лет после последнего нашествия на княжество. Огонь, запаленный врагами, погулял по Рязани и по всему княжеству вольготно.

Разорили княжество татары, а князь Олег упрямо приказывал рубить новый кремль, собор и всякие жилища из дубовых бревен. В венцы его терема положены бревна в один обхват. Дубы рушили в зимнюю стужу спящими, чтобы, расставаясь с жизнью, не плакали, а их соки, утихомиренные, оставались в бревнах, помогая им каменеть в срубах. Кремль ставили под зорким приглядом князя. Хоромы князю поставили просторные. Семья у Олега большая.

Кремль Рязани с виду суров. Суров и князь Олег Иванович – недаром в народе кличут его неулыбчатым. На Руси знают, что именно Рязань заслоняет Москву с юга, а с востока за нее принимают на себя вражескую злобу княжества Владимирское и Нижегородское.

С гульбищ княжеских хором Ока как на ладони. Глаз не оторвешь от ее вольготных просторов, богатых водой. Она – спасительница людей при любом вражьем лихе. За нее уходит народ вместе с князем. За Окой отсиживаются до той поры, пока враги, досыта не наглотавшись дыма пожарищ, уволакивая добро и пленных, убираются откуда пришли.

Одичалый ветер мечется, взбугривая реку волнами с пенистыми гребнями. Ветер, о том вся Рязань знает, нагоняет на князя мрачность, его взгляд в такую пору холодит всех, на кого он смотрит.

Ветер начал мутить разум князя с того года, когда Боброк, по слову Москвы, наказывая Рязань за упорство неподчинения воле князя Дмитрия, разбив рязанские рати, заставил в страхе бежать за Оку и княжеством временно правил Пронский. Спасибо зятю, мурзе Салахмиру, уговорил Дмитрия простить Олега и дать ему возможность вернуться в удел. Татарский родственник удел вернул, но Орда не помиловала и княжество следом разорила.

Олег Иванович живет с худой славой на Руси. Слывет горделивым, заносчивым и мастаком распускать про неугодных ему князей обидную молву, из-за которой порой льется кровь. Он сел на княжество, когда Дмитрий еще разводил мокреть в пеленках, и Олега злило, что судьба милостиво обошлась с Дмитрием, возвысив его над всеми уделами. А все только потому, что для Москвы от любой беды Рязань – заступница. Олег считает, что его Рязань древнее Москвы, больше выстрадала, обливаясь кровью и слезами за Великую Русь…

Сегодня с утра, запершись в думной палате, Олег писал заметы о последнем нашествии. Сам писал, не доверяя летописцу, хотя в мудрости его не сомневался, но свой разум ставил выше. Деяние свое возвеличивал, сознавая, что своей гордыней навлекал на себя неприязнь всех, кому становился в жизни поперек дороги иной раз только ловкими лживыми наветами.

Ветер холодил князя ознобом непонятного страха. Олег знал, что из Орды горя ждать нет основания. Совсем недавно был в Рязани посланец Мамая, но тревожные мысли копошились и мешали писать заметы.

Облик князя видный – рослый, но сухопарый, – и хотя носил Олег одежды из темных материй, ткани были дорогими. К народу Олег никогда не выходил с непокрытой головой – всегда помнил, что он князь, и считал, что малейшее опрощение в одежде, которое допускал ненавистный ему Дмитрий, только принижает княжескую власть.

Ненависть была силой жизни рязанского князя. Ненавидел он Москву с той поры, как на ней начал княжить несмышленый парнишка, теперь дородный князь Дмитрий. Мальчик сразу начал на него скалить зубы, и Олег понимал, что делает он это не от своего ума, а по наущению наставника митрополита Алексия. Будь Алексий возле него, давным-давно правил бы Русью и был бы единственным великим князем, а то теперь их три: московский, рязанский и тверской. И Олега волнует вопрос: долго ли Дмитрий по воле Алексия и Сергия Радонежского будет терпеть эту великокняжескую троицу?

Когда-то митрополит помешал его дружбе с Дмитрием, не дозволил подопечному князю привыкать к рязанской лести. Теперь же Олег и сам не знал, кого он больше ненавидит: князя или митрополита. Но ведал твердо, что митрополита боится, ибо тот властью, данной ему Церковью, может сжить его со свету.

В своем княжестве Олег хозяин всей мирской жизни, но в церквях, что стоят в уделе, его власти нет. Тут власть Москвы. Епископ в Рязани – ставленник митрополита. А епископ своим словом смущает боярство. Хорошо, что у Олега есть верный боярин Селиверст, он знает, кто из бояр чем дышит. Иной раз кто-то из бояр после хмельного застолья отдает Богу душу, а все оттого, что Нюхтин решит, что он живой неугоден ни князю, ни ему, верному княжескому слуге. Зазвонят тогда в Рязани уныло колокола в церквах, запоют вечную память о том или ином усопшем боярине, который еще недавно был знатен, но решил, по мнению Селиверста, косить глаз на Москву.

Когда недавний посланец Мамая, отрыгивая после трапезы, сообщил о причине своего приезда в Рязань, дерзкие слова татарина заставили Олега затаить дыхание: замышлялось злодеяние не против московского князя, а против князя Церкви Великой Руси. Олег покрылся испариной, он не мог знать, как сотворят татары свое злодейство против митрополита, но понял, что свершится оно из-за ненавистного ему Дмитрия, послушного исполнителя воли Алексия, ненавидящего власть Орды над Русью. Мамай, желая расправиться с Алексием, надеялся, что смерть монаха лишит Дмитрия силы, питавшей московского князя.

Олег не посмел не пообещать посланцу Мамая выполнить желание хана и узнать дату поездки митрополита в Нижний Новгород, но сам не был уверен, что сможет оказать помощь Орде, хотя все же надеялся, что Нюхтин не подведет и окажет-таки Мамаю услугу.

Проводив боярина, Олег уже трижды посещал собор, где епископ служит молебны о ниспослании здравия митрополиту Алексию. Князь не сомневался, что рязанский епископ обязательно сообщит об этом в Москву, а когда свершится злодеяние, Олег перед Москвой и всей Русью будет чист совестью – кто ему осмелится не поверить, ведь, моля о здравии митрополиту, он и не мыслил о грядущей беде.

Олег, как и Мамай, надеялся, что московский князь, оставшись без Алексия, растеряется, тогда Орда не упустит удобного момента, изгонит Дмитрия и, помня об услуге рязанского князя, возведет его на московское княжение.

Это была заветная мечта Олега. Вот и сейчас, вышагивая по гульбищу, представил, как под звон колоколов въедет на белом коне в Московский Кремль, а потом по примеру приснопамятного Ивана Калиты с помощью Орды сомнет удельных князей.

5

Не затих ветер и ночью. Темнота пала сажистая. Потерялся в ней кремль Рязани.

Небо в звездной россыпи. Над Окой – Млечный Путь, как сияющий алмазами покров. На стенах кремля подают голоса дозорные. Ветром разносит их выклики: «Сподоби, Господи, своей милостью рабов грешных».

Княгиня Ефросиния лежала в постели, но заснуть не могла, а все оттого, что в хоромы затемно пришел боярин Селиверст и князь после трапезы заперся с ним в думной палате. Теряла покой княгиня, когда муж оставался с глазу на глаз с боярином. Она догадывалась, что и сегодня Нюхтин объявился неспроста, и не сомневалась, что они опять затевают сговор. Супруг не может спокойно жить, с виду будто дружит со всеми другими уделами, а на самом деле разводит смуту.

Княгиня обходила вниманием боярина, считая его оборотнем в людском облике и зная, что его руки в крови, которую тот не успевает смывать, благочестиво уверяя, что творит суд над крамольниками ради мирного житья князя с княгиней.

У окна ветер сорвал с привязи тяжелый ставень, и он со стуком ударялся о раму. Стук поднял княгиню на ноги.

Скинув парчовое покрывало, отороченное собольим мехом, княгиня встала с постели, прислушалась к высвистам ветра, собачьему лаю и выкликам дозорных. Голубая шелковая рубаха до пят скрывала статный стан Ефросиньи. Лицо княгини на красоту не броское, но горделивое, с горбинкой на носу, горделивость и от карих глаз в глубоких подглазицах. Волосы золотятся, заплетенные в косу, будто ржаная солома.

Полумрак в опочивальне, заставленной сундуками, лампады перед иконами.

Княгиня прошла по покою, утопая босыми ногами в ворсе ковра, и встала на колени, остановив взгляд на большом образе мученицы Параскевы Пятницы. Перекрестившись, положила первый земной поклон, начав шепотом читать молитвы, отвешивая поклоны после всякой прочитанной…

Отворилась тяжелая дверь опочивальни и, нагнувшись, вошел князь Олег Иванович. Увидев жену на молитве, улыбаясь, спросил:

– Пошто не заснула? А Господа о чем молишь?

Не услышав от жены ответа, спросил озабоченно:

– Никак, встревожена чем?

Выпрямившись, княгиня поднялась с колен, поглядев на мужа, ответила:

– Молилась, чтобы Господь отвел от тебя недобрую волю оборотня.

– Кого ты так называешь?

– Нюхтина.

– Досадил он чем?

– Делами многогрешными.

– Творит он их ради нашего покоя.

– Кровью творит. На руках она у него. Ведомо ли это тебе?

– Ведомо. Потому и нет крови на моих руках. Аль запамятовала, сколь всяких крамольников в княжестве? Селиверст стережет нас от их злых умыслов. Кроме татар есть и у нас свои супротивники. Москва под боком, смущает моих бояр. Дмитрий кого угодно с ясного толку собьет. Славой своей перед всей Русью кобенится.

Княгиня, сев на лавку, обитую парчой, неожиданно спросила:

– Кого Селиверст сбивал с толку на Клязьме?

– Не пойму, о чем спрашиваешь.

– Аль я не жена твоя? Аль не должна знать обо всем, что деется в княжестве, чтобы вовремя оборонить тебя и себя от любой напасти, – продолжила княгиня, порывисто встав со скамьи. – Есть в Рязани верные мне боярские жены, они вызнают от мужей все новости ночной порой. От них о многом тайном я узнаю. Вот и нынче узнала, но от тебя самого услышать хочу, что сотворил боярин по твоему наказу на Клязьме.

Князь недовольно пожал плечами и сухо сказал, будто приказал:

– Ложись спать, лапушка!

– Ужо лягу, как ответишь. Правду скажи.

– Нет тебе дела до нее!

– Чую, что опять Москва тебе не по сердцу легла.

– А ты что ж, опять дружбой с Москвой бредишь, лапушка?

– С ней нам надо шагать. Неужли не пристал еще от гордыни? Неужли впрямь думаешь осилить Дмитрия?

– Аль я глупее его?

– Умом Господь тебя не обидел. Только душа в тебе холодная. А все оттого, что нет возле тебя людей, кои в избытке возле Дмитрия. Только на свой ум надеешься, а ведь у других он тоже водится.

Скрестив руки на груди, княгиня, стоя перед мужем, спросила:

– Зачем Нюхтин на Клязьме был?

– Я посылал. Надобно было мне узнать, у кого Дмитрий мечи закупает.

– Будто сам не знаешь, у кого мечи покупает? – засмеявшись, спросила княгиня.

– Чего привязалась? – Князь хотел обнять жену, но та сказала шепотом:

– Не тронь меня! – Помолчав, строго спросила: – Что обещал, когда под венец вел?

– Помню! Обещал ничего не утаивать от тебя!

Недовольный князь, решив прервать неприятный разговор, направился к двери, но княгиня остановила его вопросом, от которого он вздрогнул:

– Какой интерес возымел Мамай к житью митрополита?

– Кто сказал?

– Сам Мамаев гонец. В мед ему репейный сок подмешала, вот он и разболтался. Только вот не поняла я, зачем Мамаю владыка понадобился.

– Истинно, лапушка, мне татарин об этом слова не сказал.

– Лжешь! Все равно скажешь всю правду.

Князь в смятении вышел из опочивальни.

Глава четвертая

1

Всесословная Русь, истово молясь, теплила лампады и восковые свечи перед иконами. Молясь, она верила, что теплом их огоньков согреет сердца святых, задобрит, обратит на себя внимание и с их помощью вымолит себе заступничество от всех напастей. Заступничество той неведомой силы, которую Церковь славит звоном колоколов, величая ее пугающими словами – Господь Всемогущий.

Что порождало на Руси неудержимое стремление к отшельничеству? Конечно, только отчаяние от неизживного людского страдания. Утеряв последнюю надежду на житейский покой и желая хотя бы сохранить мечту о нем, люди уходили в лесную глухомань и в скитах обретали наконец мнимый покой, желанный покой одинокой беседой с Богом.

Жизнь монастыря началась с кельи, срубленной для душевного покоя боярским сыном Варфоломеем, ставшим в монашестве Сергием, а в людском сознании всея Руси с величанием Радонежский…

Монастыри правили Русью властью Церкви. В XIV веке по Великой Руси прошла народная молва про монастырь Святой Троицы. Он стоял деревянной крепостью всего в пятидесяти четырех верстах от Москвы, во власти заповедных радонежских лесов, на холме по прозванию Маковец, обжатом с трех сторон речкой Кончурой с притоками.

2

Августовская ночь.

Небо в густых облаках. Обломок луны, похожий на полуприкрытый глаз филина, то утонет в них, а то, появившись вновь, засветится серебром, щедро раскидывая по угодьям монастыря тени с расплывчатыми диковинными очертаниями.

Ночной покой в монастыре. На стенах его покой стерегут дозорные.

Августовская ночь, льется с небес свет, напоминающий по цвету пепел…

Вскоре после полуночи монастырский вратарь, ветхий годами, разморенный дремотой, приняв благословение от игумена Сергия, выпустил его из монастырской ограды на волю в лесную пучину в сопровождении медведя, на этот раз не ударил в колокол, не подал весть дозорным, поняв, что он ушел на привычную беседу с лесной мудростью, а не в Москву, так как не было с ним неизменного спутника инока Пересвета.

Отец Сергий прозван народом при жизни Радонежским святителем. Живая легенда Руси о человеческой мудрости. Скупой на слова монах поднят народной молвой превыше митрополита.

За что ему оказана такая честь? За что исстрадавшийся народ, запуганный гневом Божьим, оплетенный паутиной суеверий, отдал Сергию свои светлые помыслы и надежды на спасение себя от всех извечных бед? Почему именно в нем узрели люди того, кому под силу сказать им заветное слово? Только за то ему такая слава, что именно отец Сергий первым подал голос, прозвучавший как набат, и сказал то заветное слово, поведал, как простому люду обрести силу, чтобы Русь смогла жить без ярма.

Слова отца Сергия прозвучали с амвона основанного им монастыря и стоустой молвой разнесены по Руси, услышаны митрополитом Алексием, узаконены им истиной и внушены князю Дмитрию.

Нет доступа свету ущербной луны в лесные дебри. Отец Сергий идет во мгле следом за зверем, не видя медведя, но слыша его дыхание и отфыркивание. Медвежонка шесть лет назад принес игумену бортник, а Сергий выпестовал в звере собачью преданность. Под лапами медведя похрустывают валежины. Босые ноги Сергия ступают бесшумно по хвойному пружинистому настилу.

Лесная мгла Сергию не помеха. Путь знаком и ведет к месту на берегу заводы речки Кончуры, где сорок два года назад он со старшим братом Стефаном, иноком Хотьково-Покровского монастыря, запалили первый костер, выбирая место для кельи.

На этот раз пришел в лес, чтобы осмыслить в который уж раз увиденный сон. В памяти он ясен. Чистое поле с редкими ракитами. Ковыльная трава по пояс человеку. Река с пологими берегами. Татарские полчища на ее берегу, и наносит ветер от них дух конского пота. Возле лесной стены – ратные силы Руси, впереди которых на коне возвышается князь Москвы Дмитрий, а возле него с одной стороны – Сергий, с крестом в руке, а с другой – митрополит Алексий. Вдруг слышится свист певучей стрелы, вонзается она в грудь митрополита, и старец замертво падает на землю. Сергий с князем склоняются над ним, тут сну конец.

Пробудившись, Сергий вышел из кельи и лунной ночью направился в лес, к его покою, чтобы самому обрести покой и понять смысл сна, который настойчиво снился ему то в темную, то в дождливую, то в ветреную ночь.

Сергий не любил сны, ибо редкие из них не сбывались, а этот сон начинал пугать его своей настойчивостью.

Мысли Сергия о митрополите. Кто мыслит о его насильственной смерти? Кому Алексий ненавистен? Сергий знал, что у митрополита есть немало недругов среди монашества, среди удельных князей и бояр, знал он и то, что Алексий из-за князя Дмитрия не в чести у Мамая. Однако не верил в то, что у кого-то из татар поднимется рука на мудрого старца. Алексий бесстрашен, и хотя уже дважды в его тело вонзались ножи лиходеев, митрополит продолжает жить и своим бесстрашием помогает жить тем, кто видит в нем оплот мудрости, необходимой Руси.

Быстро светало. В небе творилось волшебное смешение красок раннего утра. На лысом небе без единого облачка полосы розового и зеленого цвета, чередуясь, становились все ярче и ярче. Восточный горизонт уже полыхал солнечной позолотой. Все лесное, что было скрыто ночной темнотой в сизом сумраке утра, становилось зримой явью, готовой даже днем стать небылью, сказочным видением с помощью людского сознания…

Колокол-большак в монастыре подал голос. Благовестили к заутрене. Эхо заботливо разносило звоны, и они плыли в утренней тишине густыми голосами над просыпавшимися лесами.

Сергий в сопровождении медведя шел утренним лесом на зов колокола, шел к своим тревогам и заботам нового августовского дня. День обещал быть погожим…