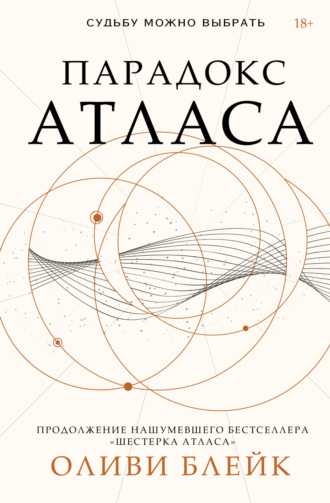

Оливи Блейк

Парадокс Атласа

– Вопрос уместный, – тихо заметил Каллум.

Нико обернулся к Атласу, но тот лишь покачал головой, разводя руками: я, мол, третья сторона, наблюдатель, а все вопросы – к Далтону.

– Правила я оглашал, – произнес, не поднимая головы, Далтон. – Их нет.

– Игра, в которой ни победителей, ни проигравших, ни правил? – недоверчиво проговорила Париса, гадая, станет ли Атлас ей возражать.

Хранитель молчал.

– Это не соревнование, – уточнил Далтон. – Просто обряд.

При этом он опасливо взглянул на Парису, а Тристан в это время, видимо, уже не надеясь услышать ответ, решил – впервые за двадцать минут, которые длился его ритуал, – перестать суетиться и начать действовать.

Возился он и правда дольше Нико и Рэйны, и это тоже было интересно. Значит, пока в симуляции не произойдет нечто значимое, она не заканчивается, а сгоревший рукав Тристана – не в счет.

«Ты уверен, что он не погибнет?» – мысленно спросила Париса у Далтона.

Тот отвечал невозмутимо: «Уверен. Только один участник проекции – настоящий».

Значит, и настоящую магию использует лишь один.

Проекция Либби продолжала палить. Вспышки магического пламени в симуляции озаряли раскрашенную комнату рыжими и красными всполохами. Тристан увернулся от выстрела и, судорожно ища укрытия от дождя из осколков, спрятался под стол. Его версия Либби оказалась мстительна и несла разрушение. Взмахом руки она перевернула стол и, обратив силу притяжения вспять, заставила Тристана оторваться от пола. Он, вместе со стульями и книгами с полок, устремился навстречу потолку.

С огромным усилием, весь мокрый от пота, Тристан высвободился из магических пут, но, спасаясь от ярости Либби Роудс, рухнул на пол, к ее же ногам.

– Роудс… – начал было Тристан, но его жалкой мольбы как будто не слышали. Он быстро откатился к парящей в воздухе книжной полке и только так избежал беспощадного выстрела. Тем временем бежать стало почти некуда. Занавески полыхали, обивка мебели дымилась. Проекция Либби шагнула к Тристану, и он снова перекатился – прямо ей под ноги.

Либби запнулась. Равновесия не потеряла, но Тристан помог ей, сделав подсечку. Либби тут же утратила контроль над гравитацией в комнате. С треском, оставшись без ножек, рухнул на пол антикварный стол. Тристан, который уже перевернулся на живот, очень вовремя вскочил на ноги – на то место, где только что была его голова, рухнул стул. Либби перевернулась на спину и выпустила Тристану в спину нечто вроде прозрачной волны.

Похоже, в цель она попала, потому что Тристан вскрикнул одновременно от боли и ярости. Он развернулся с видом того, кого предали, и, не успела Либби встать на ноги, резко кинулся на нее и повалил назад на пол.

Комнату перекосило – по крайней мере, так казалось. Это Либби снова позволила себе вольности в обращении с физикой, приспосабливая под себя саму энергию. Тристана отбросило в сторону, как тряпичную куклу, но он вскочил и выдал какое-то полусырое заклятие, которое хоть немного да ослабило ответочку Либби. Комнату заволокло дымом, и в его плотных клубах едва угадывалось мельтешение – это Тристан, забыв о своих ограниченных магических силах, ринулся на Либби и впечатал ее в падающий книжный шкаф. Он налетел на нее так изящно и бережно, будто хотел не с ног сбить, а прижать к себе в порыве страсти.

Проекция Либби попыталась задушить Тристана, а он в ответ разразился хриплым безумным смехом и вырвался из захвата так резко, что Либби, падая, чуть не сложилась пополам. Вывернувшись, она ударила Тристана в грудь. Ее гладкая кожа блестела испариной; в глазах полыхало лихорадочное пламя, в спутанные, мокрые от пота волосы набился пепел… Будь она настоящей, уже лишилась бы сил, но такой ее видел Тристан, и в его воображении Либби Роудс неутомимо преодолевала один внутренний барьер за другим. И Тристан совершенно заслуженно отправился в полет по изящной, как полумесяц, дуге.

Приземлился он жестко, пробив по пути купол апсиды, и на ноги поднялся, весь утыканный осколками стекла. Тристан сплюнул кровь, которая струйкой стекала из уголка губ.

– Молодец, Роудс, – хрипло произнес он. – Отлично.

Ответила Либби так же, как ответила бы Париса, – пустила ему в грудь струю пламени. Тристан защитился ударом наотмашь, дочерна опалив себе кулак. Потом он призвал в руку осколок стекла и метнул его, но не попал: Либби распылила осколок прямо в полете, а получившуюся крошку швырнула назад, Тристану в лицо. Временно ослепнув, он еле открыл воспаленные глаза, чтобы наколдовать нечто слабое и сыплющее искрами. Проекция Либби его атаку отразила, нанеся в ответ несопоставимо мощный удар. Тристана отбросило словно чугунным ядром. С купола посыпались хлопья раскрашенной штукатурки, и, пока Либби шла к краю апсиды, они образовали вокруг ее головы подобие нимба.

В ритуальной проекции быстро сгущалась тьма ночи, повисла жутковатая тишина. На небе, едва различимые из-за витающих в воздухе хлопьев пепла, мерцали звезды. Выбор у Тристана был стандартный и не самый широкий: бей или беги. Точнее, всего один вариант, если учесть, как прискорбно он уступал в силе противнику. Погонится ли за ним проекция Либби, если Тристан побежит? Вряд он планировал это выяснять. В симуляции все замерло, только Либби медленно и торжественно шла к покрытому кровью, чуть живому Тристану.

Проекция Либби нависла над Тристаном, в жизни явно способным на большее, однако в мире ритуальной симуляции все перевернулось с ног на голову. Здесь не имела значения реальность – только муки Тристана, его боль и вина. Париса приготовилась, что сейчас ему нанесут чудовищный удар. Она чуть не отвернулась, когда Либби наклонилась и подняла с пола осколок стекла длиной и шириной с руку. Впрочем, все ужасы в голове Тристана наверняка померкнут по сравнению с тем, как Каллум затравит фантом Тристана в своей симуляции, – подводя к финалу, уготованному всем, кого он ломал эмоционально.

Тристан что-то там прохрипел: не то «прости», не то «спаси» – и закрыл глаза. Париса поморщилась. Тристан, не открывая глаз, натужно взвыл под ударом…

Проекция мигнула, будто симуляция дала сбой. Фантом Тристана пропал и…

Париса, прищурившись, подалась вперед. Живой Тристан, судорожно втянув воздух, очнулся в своем теле – он так и лежал на полу, там же, где упал в начале обряда. Пока Тристан с трудом переводил дух, Либби в его симуляции, вскочив на ноги, озиралась по сторонам, словно бы где-то посреди погрома еще пряталась некая не успевшая сбежать часть Тристана.

Тристан не сразу поднялся на ноги. Вид у него был помятый, хотя от полученных в симуляции ран не осталось и следа.

В том, как закончилась эта симуляция, Парисе виделось нечто странное. Схватка Нико завершилась вничью, Рэйны – предположительно смертью Парисы, тогда как симуляция Тристана продолжалась без него.

Париса взглянула на Атласа, который очень заметно подался вперед.

– Почему Роудс не исчезла, раз она убила Тристана? – спросил наконец Нико.

Пока все молчали, Далтон встал, быстро пряча брошенный в сторону Атласа смущенный взгляд.

– Ничего существенного, – сказал он, взмахом руки закрывая их окошко в ритуальную проекцию. – Обычная задержка, вот и всё.

Чушь. Париса раскусила ложь Далтона, потому что хорошо его знала. Тем временем Рэйна скосила на Парису взгляд, как бы ища подтверждения своим мыслям, но та никак не отреагировала, главным образом чтобы позлить Рэйну.

– Роудс не убивала Тристана, – сказал Каллум.

– Мы не видели, как Рэйна убила Парису, – заметил Нико. – Но симуляция завершилась, потому что Рэйна намеревалась убить, так?

Рэйна бросила на него испепеляющий взгляд.

– В данном случае Роудс – сама проекция, а не создатель, – напомнил Каллум.

– Верно, – поспешил вставить Далтон, даже слишком поспешил. – Да, все именно так.

– А, – сказал Нико, которого явно не удалось убедить. – Но…

– Мистер Нова, – обратился к Каллуму Далтон, – вы готовы?

«Что ты сделал?» – спросила Париса Тристана, и тот яростно, с негодованием взглянул на нее.

В мыслях у него, как обычно, полыхал бесформенный гнев, гремучая смесь злости, обиды и боли. Однако в этот раз Париса заметила еще кое-что, некую незнакомую структуру. Проблеск чего-то, больше похожего на искру, чем на пламя. Падение перед самым взлетом к вершине. Нечто упорядоченное, выстроенное как по сетке и доступное Тристану в мгновения отчаяния. Картинка первая: тело Либби Роудс на полу ее спальни. Картинка вторая: Либби Роудс, отраженная в пронзающем его осколке стекла.

Образ Либби в голове у Тристана внезапно рассыпался на множество копий, осколков или частиц, повторяющих знакомую траекторию. Париса чувствовала поддельность Либби-проекции, потому что она казалась фальшивой и Тристану. Это были волны, отражения, эхо. И каждое несло печать, которую Тристан распознавал подобно замаскированным чарами дефектам во внешности. Энергии, хлеставшей из Нико. Мороку, волнами исходившему от Каллума.

Париса понимала, что Тристан видит примененные чары, но то, что он увидел перед самой смертью в проекции, было другим. Некий портал, тоннель. Словно стоило Тристану закрыть глаза, и в комнате все скривилось, перестроилось, лишилось известных параметров, цветов, очертаний, элементарной плотности. Тристану удалось… нечто. Он что-то сдвинул.

Провалился куда-то.

«Время», – внезапно с ослепительной ясностью осознала Париса.

И моргнула, заметив, что пялится на Тристана.

– В чем дело? – пробурчал тот.

Нет, ну каков дурачок всемогущий. Впрочем, таращилась на Тристана не только Париса. Атлас тоже не сводил с него взгляда, а через трещинку в его тщательно возведенной ментальной защите проскочил обрывочек некой мысли, отчаянной и приправленной чем-то опасным – колючим и неприкасаемым, предательски выдающим надежду.

Однако стоило Парисе это заметить, как в ту же секунду Атлас стряхнул с себя ее чары и взглядом дал понять, что знает о ее открытии. Выходит, здесь есть что открывать. Хранителя постигло какое-то ужасное несчастье, а Тристан – ответ на его поиски. Или – самое меньшее – указатель.

– Ни в чем, – ответила Тристану Париса и посмотрела на обмякшего Каллума. Вот-вот должна была появиться его проекция. – Все замечательно.

Каллум

Он уже приготовился увидеть Тристана, раз уж эта игра-ритуал манипулировала эмоциями. Отчасти он хотел увидеть его. К этой встрече Каллум был почти готов, заново пережив к тому времени день, когда единственный союзник – или друг, ладно, чего гадать попусту, – записал его в расходный материал, ну или – самое меньшее – предпочел бы видеть в гробу. С тех пор Каллум коротал ночи за бесконечными философскими репетициями, решая, что бы такое в очередной раз сделать, выпади ему шанс все повторить. Он мог бы повести себя благородно, возвышенно. Подняться над собой. «Нет, Тристан, я бы не смог. Причинить вред тебе? Да я скорее умру. Как тебе такое в голову-то пришло?» Проявить отвагу, и все такое. Вышло бы интересно, но не особо весело. Зато внесло бы заслуженную лепту в непрекращающуюся борьбу Тристана с собственной несостоятельностью. Теперь все чувства Тристана затуманились, и Каллуму это не нравилось. После столкновения в столовой Тристан ушел, не сказав ни слова, замкнулся в себе, лицемерно водрузив корону на голову. Все это делало Каллума главным злодеем.

Как будто решение Тристана убить Каллума – не предательство только потому, что он потом передумал. Как будто все, чем Каллум делился с ним: каждой сокровенной мыслью, личным признанием, – это ложь, а если не ложь, то пустячок, растереть и выбросить.

Страшнее, прикинул Каллум, будет столкнуться с Нико. Физическими силами Каллум управлял плохо и не выдержал бы даже слабого землетрясения, а самое поганое – у Нико не было эмоциональных травм, которые можно было бы использовать. Да, он потерял Либби, но вряд ли сокрушался по этому поводу. К тому же Нико питал безумную веру в то, что Либби еще жива, и это никак не годилось в качестве рычага управления. Вот Рэйну хотя бы не отпускало что-то по-настоящему мрачное, нечто из прошлого, что она бережно спрятала в клетку и заморозила во льду. Нико же был сосредоточен исключительно на светлом будущем, и над близким горизонтом для него всегда светило яркое солнце.

И вот, когда перед Каллумом развернулась проекция, он приготовился либо раздражаться, либо тревожиться. Ждал он, как ему показалось, долго.

Так долго, что успел налить себе выпить и устроиться на диване в раскрашенной комнате.

– Ну и, – прозвучало у него за спиной, – сам скажешь им или мне это сделать?

Услышав знакомый голос, Каллум чуть не поперхнулся, и скотч обжег ему горло так, что брызнули слезы. Этот голос постоянно звучал у него в голове нестихающим скрежетом. Надменный, напыщенный, с растянутыми гласными.

– Я быстро управлюсь, – пообещала проекция. Краем глаза Каллум увидел рукав кашемирового свитера серо-зеленого цвета.

Любимый цвет матери.

Он вроде как подчеркивает оттенок ее глаз.

– Значит, так, – сказала его же проекция, налив себе и усевшись напротив. – Давай будем откровенны с самими собой.

Проекция в ожидании замолчала, и надолго установилась тишина.

Затем проекция хмыкнула:

– Значит, скажу я. Отлично. Ты никому не нужен, особенно самому себе.

Чувствуя в горле неприятное жжение от скотча, Каллум смотрел на себя, на того, кого даже не думал увидеть, а ведь это и был наихудший сценарий. Все иллюзии, которые он когда-то на себя наложил, были на месте, но при этом выглядели как-то топорно, поддельно и выпирали настолько заметно, что любой их распознал бы. Призванные навести красоту, они стремились к ней, но так и не достигали цели. Совсем как в представлениях самого Каллума.

Тут он вспомнил, что Атлас Блэйкли тоже следит за ним, и подумал: «А…»

Не убить, так хоть поиздеваться.

– Дело в том, – продолжал он-проекция, закинув ногу на ногу, – что они, знаешь ли, правы. Тебя не должно быть. Есть в тебе нечто неправильное, и ты, к своей чести, всегда это знал. – Проекция пригубила напиток и молча посмотрела на Каллума. – Остановишь меня? Ведь если нет, – предупредила она, – все они узнают, что ты подделка. Не то чтобы это имело значение. Они все равно тебя ненавидят.

Фантом рассмеялся в его собственной гнусной манере и допил остатки скотча из стакана. Со стороны этот хохот казался еще более гадким.

– Твоя беда, Каллум, именно в том, на что указал Атлас Блэйкли. У тебя нет воображения, – сообщила проекция, неожиданно поднимаясь на ноги. – Вспомни наказания, которым ты кого-либо подвергал. То же ты проделываешь сам с собой ежедневно. Каждую минуту. Твоя боль хроническая. Твое существование не имеет смысла. И когда твое сознание погаснет, а оно погаснет, – дерзко подмигнула проекция, поднимая пустой стакан, – то станет казаться, будто тебя и не было вовсе. Как только твое влияние сгинет, не останется ни любовников, ни семьи, ни друзей – никого, кто помянул бы тебя добрым словом. О тебе не останется теплых воспоминаний, кроме тех, что ты сам вложил им всем в головы, да и те бесследно растают, едва тебе наступит конец. Тебя забудут тотчас же, а эта твоя безграничная сила, эти твои громадные способности, – пояснил с усмешкой фантом, будто ему доставляло особое удовольствие давить именно на эту болевую точку, – совсем не пустяковые, кстати, пропадут к чертям в тени того, насколько ты вопиюще, абсолютно бестолков. Перестав существовать, ты ничего после себя не оставишь.

Каллум-проекция скорчил гримасу отвращения и беззаботно отшвырнул стакан, который, упав, не разбился, а развеялся, словно пыль на ветру.

– Всякий, кто взглянет на тебя, станет свидетелем финала твоей трагедии, – глумливо сказала проекция. – Но при этом никто не взгрустнет.

Настоящий Каллум некоторое время смотрел на стакан у себя в руке.

– Все твои потуги основаны на заблуждении, будто хоть что-то из этого для меня новость.

– Потуги? Нет, все это легко, – ответила проекция, паясничая в лучших традициях самого Каллума.

– Ну и что тебе нужно? Чтобы я сам себя уничтожил?

– Разумеется, нет. Как ты не видишь? Мне плевать, что ты с собой сотворишь. Всем плевать. Мне все равно, будешь ли ты жить или сдохнешь. Разве не очевидно?

– И как же мне тогда победить? – равнодушно спросил Каллум.

– Ты не победишь. Это не игра, не проверка. Это просто твоя жизнь. – Его альтернативное «Я» беспокойно прошло к камину и коснулось часов на полке. – Никто не побеждает, Каллум. Никто не проигрывает. Ты понимаешь это как никто другой. Все умирают. – Фантом обернулся. – В конце концов умирает все.

– Смотрю, я – прямо душа компании, – сухо заметил Каллум.

– О, еще какая, – согласился он-проекция, снова оборачиваясь. – Но это, собственно, и все. Душа компании. Держишься непринужденно, легко идешь в ногу со временем: со своими тревогами, скукой и неразборчивой злобой. Ну разве не жутко весело? – передразнила его проекция. – Твоя отстраненность, размышления о мире… все это очень забавно, не так ли? О, люди ужасны. – Фантом театрально поднес руку ко лбу. Этот гнусавый голос был голосом самого Каллума, но раздражал нахальностью тона. – Они слабы, несовершенны, интересны только своей ужасной хаотичностью, и мы их ненавидим, однако не за то, какие они скучные и предсказуемые. – В этой улыбке, улыбке самого Каллума, так и сквозило лицемерие. Проекция понизила голос и, хищно глядя Каллуму прямо в глаза, сказала: – Все потому, что они такие мелкие, кошмарно непримечательные, ничтожные, примитивные и глупые, но все равно не потратят и унции своей любви на тебя, как бы отчаянно ты ее ни желал.

У Каллума пересохло в горле, и он рассеянно отпил скотч.

– Конечно же они тебя не любят, – рассмеялся фантом. – А если бы и любили, то как узнать, не сам ли ты привил им это чувство?

Каллум в ответ лишь сложил руки на колене. Париса там, наверное, уже ликовала. Но есть и плюсы: Тристану, с его бесконечными приключениями в экзистенциальном болоте, наверняка стало чуть легче.

– Расскажи им, как все устроено, – предложила проекция, и в ее невыносимо синих глазах блеснул огонек безрассудства. – Расскажи, как это больно. В конце концов, тебе выпал шанс. – Ее лицо осветилось злорадством. – Или можешь поведать им правду. Откуда ты все о них знаешь. Как библиотека раскрыла тебе их подноготную, обо всех скелетах в шкафах и мелочах. Скажи то же, что и Тристану, раз уж на то пошло. – Снова этот грубый смешок. – В кои-то веки можешь и честность проявить, Каллум. Если они и выслушают тебя, то сейчас.

Это, конечно, была какая-то ловушка. Каллум без малейшего сожаления понимал, что остальные невысокого мнения о его способностях и считают его физическую магию весьма ограниченной. Но ведь физика повсюду, разве нет? Все они – физические существа, а не аморфные пузыри. И раз уж ты живешь в физическом теле, подчиняясь законам физики, это уже накладывает на тебя некие исходные ограничения: магия – это вопрос перехода и преодолений. Все просто: нельзя создать нечто из пустоты, как не создать пустоту из чего-то.

Когда остальные видели Каллума в деле, они просто не понимали, что такое они, собственно, видят. Весь год они наблюдали уже готовые результаты: нервозность Либби, поражение Парисы, ненависть Тристана – это были единственные доказательства того, что Каллум в принципе наделен магическим даром. Все остальное они узнавали с чужих слов и пояснений. Ослабляя тревогу Либби, Каллум взял ее на себя. Облегчая и меняя боль Тристана, нашел в себе силы сдержать ее. Что до Парисы…

С ней на самом деле оказалось не так уж и трудно работать. В конце концов, она мало чем отличалась от Каллума, и чего остальные не видели, так это того, как легко, без усилий Каллум подводит ее к переломному моменту. Они-то думали, будто видят его манипуляции, хотя на деле им открывалась упрощенная правда Парисы – такая, с которой невозможно жить, если искусно и упрямо ее не подавлять.

Вот только за свою магию Каллум платил высокую цену. Например, создавая вакуум для защиты домовых чар, он опустошил сам себя. Творя жидкую прослойку внутри чар Общества, он был вынужден поглотить все, что наполняло это Общество прежде: ужас, тревогу, тоску, одиночество, зависть, гордыню… И все эти чувства затем распирали его, вырываясь из груди, прожигая этот сосуд; и не важно, кем был или не был Каллум Нова, восстанавливался он очень медленно. Ему, как и простому смертному, требовалось время.

Именно Каллум позднее собирал себя по кусочкам. Не то чтобы кто-то знал об этом и тревожился, но и Каллума это не сильно заботило. Жалости он предпочитал ненависть, а милосердию – недоверие. Последнее – вообще дым, кисея, тонкая мембрана, в которую тебя пеленают как в кокон. Медленно, постепенно, пока не начнешь задыхаться.

Уловив эту волну чувств, которой Каллум по недоразумению позволил подняться, его проекция продолжила паясничать:

– Думаешь, они знают, что значит любить по-настоящему? Ведь любовь – это не просто радость и нежность. Это же дикое и разрушительное чувство. Надо вырезать сердце у себя из груди и отдать его кому-то другому. – Фантом скосил взгляд на Каллума, но тот не поднял головы. – Забота о ком-то или о чем-то неизбежно связана со страданием. Что такое, в конце концов, сострадание? – Проекция Каллума выдержала эффектную паузу, словно готовясь произнести финал шутки, ведь некоторая доля шутки в этом и правда была. – Переживать то же, что и кто-то другой, значит изводить себя двойной болью, – беззаботно, словно поднимая бокал на домашней вечеринке, проговорила она. – Все эти незначительные мелкие эмоции, досадные минусы сосуществования, которые ты якобы так ненавидишь. Когда их меняешь, ты должен к чему-то прийти. Не так ли?

– Должен прийти, – непринужденно повторил Каллум просто из вежливости.

– О, и это, конечно же, бремя, – заверила его собственная проекция. – Ежедневные муки будничного существования. Желание недоступного, дорога, на которую тебе нельзя свернуть, и прочее в том же духе… Все это подчинение коллективному менталитету, некая атавистическая схема в твоей генетике. Вроде миграции китов, – вслух размышляла она, – или животного импульса к спариванию, который мы время от времени испытываем.

Каллум взглянул на пустой стакан в руке, прикидывая, не выпить ли еще.

– Мне кажется, что даже такая прорва дерьма внутри не больно-то нас обременяет, – вкрадчиво сказал он.

– Может быть, – согласилась проекция и замерла. – Ты что, пытаешься мной манипулировать?

– Разве? – Каллум выпрямил сведенные судорогой пальцы. Как и в условиях любой хронической болезни, жизнь для него была вопросом приспособления к боли, а не какого-то там мифического, недостижимого избавления от нее. Фишка в том, чтобы играть с болью до тех пор, пока она не перестанет донимать.

– Не поможет, – сказала проекция невыносимо снисходительным тоном.

– Ну что ж, – Каллум притянул к себе бутылку виски, решив, что стакан для него – это смехотворно мало, – ты должен признать, что попытка того стоила.

Проекция невесело улыбнулась.

– Ты рассказал им, как научился этим пользоваться?

– Чем – этим? – задал риторический вопрос Каллум, почти сумев изобразить блаженное неведение. (Он уже давно привык использовать дозированное притворство в общении с середнячками.)

– Своей магией, – презрительно улыбнулась его проекция. – Своими… способностями.

– Нас постоянно учат эмпатии: не жмись – поделись и тому подобное…

Его другое «Я» нетерпеливо цокнуло языком.

– Ты тратишь свое время.

– Вот как? – Каллум махнул в сторону симуляции рукой, в которой держал бутылку. – Кажется, у меня его полно.

– Ты знаешь, о чем я.

– Да, знаю. Я всегда знаю, кто что имеет в виду. – Каллум сделал большой глоток, прикрыв глаза. – Точно как Париса всегда знает, о чем думают мужчины, глядя на нее, и не важно, какую лапшу они ей на уши вешают. А знаешь, я ею даже восхищаюсь, – добавил он не без подлинной уверенности. В конце концов, она же их слушает. – Знать, какие люди на самом деле, и не разрушать их, – это просто дико удивительно. У нее исключительная выдержка. – Хотя как раз по этому качеству восхвалять стоило бы Рэйну. Из них пятерых она единственная была способна на подлинное равнодушие.

– Ты ведь тоже знаешь, какие на самом деле люди, – заметила проекция. – Правда?

Это был еще один риторический вопрос и, возможно, ловушка, но Каллум все равно ответил. Почему бы и нет?

– Думать, как думает другой, и чувствовать, как чувствует другой, – это несопоставимые вещи. Говоря на языке спорта, это две разные дисциплины.

– Потому что чувства слабее мыслей? – передразнила проекция. – Тебе-то откуда известно?

– Нет, просто чувства людей куда человечнее их мыслей, – уточнил Каллум и, прикрыв глаза, выдохнул. – А чем человечнее что-либо, – пробормотал он, – тем оно слабее.

Немного помолчав и почувствовав скуку, Каллум распахнул глаза.

Проекция в ожидании следила за ним.

– Я так понимаю, ты ждешь, что расскажу аудитории о своих слабых местах? Всё же просто, – сухо произнес Каллум. – Они те же самые, что и у компьютера, который перегружает систему, запустив слишком много приложений. Забудешь меру – и все зависает, сбоит и дохнет. – Он немного сполз по дивану и снова отпил из бутылки. – Границы у моей магии те же, что и у моего тела, – сказал Каллум, пытаясь хоть как-то объяснить. – Это вопрос выбора: либо ты силушкой балуешься, либо о выживании думаешь.

– Но ведь ты никогда толком силу не использовал, – напомнила проекция. – Возможно, забыл, – добавила она, – что за твоим природным талантом скрывается нечто весьма заурядное.

Каллум снова опустил взгляд на костяшки кулака, поразмыслив над болью, которая до сих пор время от времени его посещала, особенно после того эксперимента, который он провел над Тристаном тем вечером в столовой, когда ради спора, лишь бы доказать свою правоту, слегка перегнул палку. Пустил в ход лучшие (и худшие) грани своего таланта и выкрутил в Тристане ручку страданий до запредельных значений, а потом, не утруждаясь предосторожностями, все отменил.

Иногда после таких фокусов его скручивало артритом, но чаще он зарабатывал иммунодефицит. В идеале после таких случаев ему следовало бы отгородиться от всех на несколько дней, а если можно – то на недельку-другую. Сейчас, когда Каллума все избегали, это оказалось вполне реально.

Как ни смешно, но именно Роудс и, возможно, еще Варона лучше остальных в классе поняли бы, с чем сталкивается Каллум, пользуясь магией. Либби осознала бы природу сил, которыми он жонглирует, создавая порядок из хаоса, сумела бы вообразить, какая мощь требуется для столь невообразимых термодинамических процессов, если бы рассматривала умения Каллума именно с такой позиции. Обращение энтропии [3] вспять, создание эмоции на пустом месте имело вполне физическое выражение: Каллум выдавал энергию, вбирая хаос.

И все же действовать с элегантностью бульдозера было не совсем уместно, особенно если Каллум хотел победить в заведомо проигрышной битве за симпатии четверых болванов, которым плевать, жив он или мертв.

– Излагай уже, – сказал Каллум. – Вижу, к чему ты клонишь.

– Сам излагай, – ответила проекция.

Каллум снова прикрыл глаза, посмеиваясь.

– Правда? И завершить этот восхитительный разговор?

– Нет, – произнес его фантом, – он никогда не закончится. Для других я исчезну – это да, но…

Не раскрывая глаз, Каллум ощутил, как проекция опускается перед ним на колени.

– Для тебя я никогда не исчезну, – прозвучал в ушах Каллума его собственный голос.

Какая драма. В горле у Каллума пересохло, и он сделал еще глоток.

– Говори, – велела проекция.

Каллум устало вздохнул. Как же все это его утомило. Неудивительно, что людям иногда невыносимо его слушать.

– Ты же не подсыпал сюда отравы? – спросил он, указывая на небольшой остаток пойла в бутылке.

– Говори, – повторила проекция.

Не ритуал, а какой-то фарс в чистом виде. На кой он вообще? Просто ради публичного унижения? Тут нет победы, нет поражения. Даже магию не задействуют. Есть только ты сам и понимание того, что с тобой наедине оставаться не хочется; до ужасного смешное открытие. Кто вообще захочет сознательно провести с самим собой время? (Либби Роудс и это наверняка поняла бы.)

Каллум снова надолго приложился к бутылке в ожидании, когда же наконец эта тягомотина завершится. Может, просто взять и помереть здесь? Каллум мысленно быстро сосчитал до трех, гадая, сможет ли заставить себя исчезнуть.

В этот момент что-то промелькнуло у него перед глазами. Какая-то вспышка, резкий проблеск звездного света. Судьба снова оказалась на его стороне. Наконец-то удача.

Каллум взглянул на нож, который невинно лежал на столе. А, так вот какой у него, значит, выбор. Говори сейчас или покончи со всем. Поистине театрально. Ну прямо в его духе: единственный шанс на спасение – комедия ошибок и изысканной боли.

Каллум взял нож и присмотрелся к отражению в лезвии в отблесках пляшущего света пламени очага, а потом провел вдоль кромки большим пальцем, восхищаясь оставленным следом.

Его фантом смотрел самодовольно и с пониманием.

– Это не навсегда, – сказал он.

Да, не навсегда. Каллум видел лишь один способ покончить с этим.

– Больно, – вслух признался он. Унижение язвило, кололо шипами собственного злорадства. – Получается, – пояснил Каллум, снова закрывая глаза, чтобы никто не увидел в них пустоту и фальшь, – я причиняю боль.

Он не открыл глаз, но услышал, как его проекция поднимается с колен. Она забрала нож и бутылку, шумно сделала глоток и уселась по правую руку от Каллума. Два сапога пара.

– Всем плевать, – сказал он себе не зло и не тепло. А потом наконец проснулся.