Николай Боровой

Вначале была любовь. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI

В Швейцарии Войцех и Магдалена сдадутся властям как беженцы в Женеве. Так будет решено. Из всех крупных городов Швейцарии, Женева покажется наиболее безопасной, будет далее всего от ада и тех мест, где немецкое влияние, по объективным причинам, останется сильным на всё время войны. Женева так же будет местом, в котором в то время наиболее сосредоточится присутствие различных международных организаций – и это будет одним из мотивов решения. В случае какой-то катастрофы или трагической неожиданности будет легче найти спасение, а опасности снова очутиться в Рейхе, под непосредственной властью «наци» – гораздо меньше. Так это и произойдет, в конечном итоге, и профессор Войцех Житковски войдет в здание комитета по делам беженцев в Женеве по своим, сохранившимся польским документам, а Магдалена – без документов. Единственный документ, который будет у нее – это справка о венчании, состоявшемся вечером накануне, в католической церкви в небольшом итальянском селе, где ненавидящий Муссолини и фашистов священник будет только счастлив возможности соединить узами брака польку и еврея, с трудом вырвавшихся из лап скотов-колбасников, разумеется – крестив предварительно мужа и записав таким образом на свой счет в Царствии Небесном еще одно, важное и благое деяние. Войцех примет крещение с должной иронией – предложенное ему еще в зеленой юности, оно совершится с ним при весьма запутанных обстоятельствах поздней зрелости, но, как он скажет, из всех бывших с ним перевоплощений, будет ему наименее неприятно. Они заявят о себе как муже и жене, жертвах нацистского режима и преследований, подробно изложат на бумаге свою историю, Магдалена так же официально уведомит власти о ее беременности. Таким образом, судьба их будет на данном этапе решена и один из довоенных санаториев за городом, превращенный в лагерь беженцев, станет их убежищем ровно на два с половиной года… В этом же месте, к слову, окажется немало еврейских беженцев из Франции, где как раз к середине 1942 года развернутся массовые департации евреев в Освенцим. Среди них будет множество детей, организованно спасенных и вывезенных католическими священниками, а так же юношей и девушек, которым при самостоятельном переходе границы, в отличие от многих, посчастливится не попасть в руки жандармов.

Барон фон Гох попрощается с Войцехом и Магдаленой, спасенной им парой на набережной, в самом центре. Они, ставшие за полторы недели чуть ли не родными, будут прощаться долго и сентиментально… В какой-то момент Войцех со всей ясностью поймет, что же на самом деле сумел сделать для них этот человек… Ведь очевидные вещи потому и называются нами так, что мы редко доходим до осознания истинного, кроющегося в них смысла, зачастую – бесконечного и неохватного умом… И слова «спас жизнь» и вправду могут оказаться до какого-то момента банальностью… пока их смысл вдруг не будет по настоящему прожит, прочувствован, схвачен умом и душой. И вот, когда на набережной озера это произойдет с Войцехом и он поймет, что их с Магдаленой жизнь, еще несколько недель перед этим висевшая на волоске от самой страшной и унизительной гибели, теперь спасена, он вдруг из каких-то глубин юности вспомнит древний обычай его религиозных предков… И во время рукопожатия с бароном, будучи выше того на полторы головы и в два раза массивнее, вдруг схватит крепко его ладонь обеими руками и сначала поднесет к груди, а потом склонится и поцелует несколько раз пальцы. Это придет наитием, в порыве души и желании выразить то, что уже не дано передать никакими словами, и древний жест как-то сам собой всплывет из глубин памяти и придет на помощь. Барон конечно прервет это и всё закончится крепкими и долгими, искренними объятиями, которые редко бывают и между очень дружными, хорошо знающими друг друга людьми. Видя, что и ему, и двум спасенным им людям, очень трудно расстаться, барон еще раз крепко пожмет руку спасенному им профессору Житковски и произнесет с силой и убежденностью – «я верю, дорогой профессор и пани Магда, что мы еще обязательно встретимся с Вами!». А после повернется и решительно, быстро зашагает к оставленной невдалеке машине…

Увы – этому не суждено будет сбыться.

Барону фон Гоху еще два раза удастся побывать в Кракове по делам антифашистского сопротивления, встретиться со старым другом, ректором Лер-Сплавински и конечно уведомить того, что задуманное ими спасение Войцеха и Магдалены было провернуто блестяще. В 1944 году, когда положение уже внутри самой Германии начнет становиться отчаянным и той будет угрожать участь, прежде уготованная большей части европейских стран – руины и миллионные гражданские жертвы, самые разные слои и силы немецкого общества придут к пониманию, что дело не должно дойти до последней черты, начнут неожиданно объединяться и действовать. Конечно же – в первую очередь в подобное вольются те немногие представители «старой элиты», которые в течение самых страшных лет занимали последовательно антинацистскую позицию. Барон фон Гох окажется достаточно тесно связанным с группой июльских заговорщиков. В отличие от непосредственных участников и организаторов, он не будет казнен после неудачного покушения. Вина его не будет доказана полностью, а фамилия по прежнему будет значить много. Он будет заключен в концентрационный лагерь Маутхаузен, где уже воочию, а не из более-менее достоверных сведений узнает, что представляла собой практика режима, с которым он пытался бороться, и всякие сомнения относительно методов решения «еврейского вопроса», которые, подобно надежде, тлели в последней глубине его души, у него отпадут. В феврале 1945 года, пятидесяти восьмилетний человек, он заболеет воспалением легких. Прекрасно знающий о том, какой смертью кончают в лагере люди в его положении, он не станет дожидаться унизительного конца, улучит момент, бросится на одного из «эсэсовских» охранников и даже успеет тяжело ранить того ножом, прежде чем будет застрелен.

Войцеху и Магдалене не доведется увидеть снова и пана Юлиуша Мигульчека, еще одного из трех людей, сыгравших в их спасении главную роль. Пан Мигульчек благополучно переживет в селе Малая Циха два с половиной года войны. Встретит отряд советских партизан, который в середине января 1945 года сумеет захватить и освободить городок Закопане, превращенный в мощнейший укрепленный пункт немецкой обороны. Увидит освобождение родного Кракова и всей Польши, возрождение нормальной жизни. Будучи уже старым человеком, не вернется к работе в Ягеллонском Университете, но получит пенсию и будет внесен в список почетных сотрудников, участвовавших в Сопротивлении и организации подпольной работы Университета в годы оккупации. Увидит конечно и начинающиеся беды коммунистического тоталитаризма, но по счастью – не доживет до разгара репрессий и прочих, вновь отпущенных его стране испытаний, словно подтверждающих однажды сказанное ему профессором Житковски в разговоре. В 1948 году, в возрасте 69 лет, он умрет от сердечного приступа в своей краковской квартире, в которой, за исключением лет оккупации, прожил всю жизнь, оставленной по завещанию родственникам из сельца Малая Циха. Он оставит мир на девять лет раньше, чем супруги Житковски впервые вновь ступят на польскую землю. Однако – судьба спасенных им людей не будет для него загадкой. Уже осенью 1945 года, когда жизнь Европы вернется в более-менее нормальное русло, он начнет получать письма от четы Житковски, будет регулярно получать их до самых последних дней жизни. И из самих писем, и из приложенных к тем фотографий, будет в точности знать, как складывается судьба Войцеха и Магдалены, а так же их ребенка. За три года он получит не менее двадцати таких писем, больших и подробных, так что его связь с четой Житковски будет тесной, подобной связи с самыми родными, уехавшими жить в другую страну людьми. Из двадцати сохранившихся в архиве пане Мигульчека писем Войцеха и Магдалены, не будет ни одного, которое не заканчивалось бы словами – спасенные вами, вечно благодарные и молящие за вас судьбу.

Войцех и Магдалена останутся в лагере для беженцев возле Женевы до середины мая 1945 года. С самого начала их пребывания в лагере, они конечно же сразу займутся делом. Магдалена организует музыкальный кружок и хор, Войцех – курсы истории, философии и искусства. Руководство лагеря в течение всех лет будет исключительно ценить этих двух, так неожиданно оказавшихся полезными и ценными беженцев. Уже в октябре 42 беременность Магдалены не будет более вызывать сомнений и 16 мая 1943 года у нее и Войцеха родится сын, которого назовут в честь отца Магдалены – Юзефом. Через полгода после родов Магдалена вернется к полноценному занятию кружком и хором, а кроме того – к подготовке абитуриентов в женевскую консерваторию по теоретическим дисциплинам. Она будет давать уроки музыкальной теории бесплатно, и хоть их лагерь для интернированных находился на самой окраине огромного города, ей не раз случится заниматься с несколькими учениками одновременно, таким окажется спрос. Магдалене удастся подготовить к поступлению не менее десятка человек, этому не помешает даже изначально плохое знание французского, и очень скоро в музыкальной общественности Женевы о ней и ее трагической судьбе пойдет слух. Трагическая доля некогда исключительно одаренной, начинавшей блестящую карьеру польской пианистки, которая соединила сердце с евреем, была пытана и изувечена нацистами, вызовет небывалое сочувствие и участие, тем более, что чуть ли не символически олицетворит и воплотит в себе события и трагедию времени. Ее начнут воспринимать как коллегу, и когда в мае 1945 года им будет разрешено покинуть лагерь, легализация положения и место работы на кафедре музыкальной теории будет ей обеспечено. Войцех в течение двух с половиной лет так же будет заниматься бесплатным чтением курсов, и ощутив достаточное количество времени, устойчивость обстоятельств и безопасность, с головой окунется в работу, прежде всего помня о святой и главной цели – как можно более полноценно вернуть Магдалену к творческой жизни. Они напишут вдвоем еще летом 39-го года задуманное ими исследование в области философии музыки – об экзистенциальном символизме поздних симфоний русского композитора Чайковского. Благодаря этой работе, уже к концу 1945 года Магдалена будет не просто сотрудником и преподавателем женевской консерватории, а получит степень доктора, руководство заведения пойдет ей на встречу, и заочно признает и подтвердит ее диплом на основании свидетельств и официальных заявлений. Войцех с головой окунется в работу, в заботы о сыне, в бурлящую мысль, к задумкам своих книг по философии искусства и гносеологии. Выйдя вместе с Магдаленой из лагеря для беженцев, он начнет преподавать в одном из частных институтов, но быстро сумеет напомнить о своем довоенном имени и пробьется к должности в Университете Женевы. Этому поспособствует в частности и следующее событие. В 1947 году одно из издательств возрожденной после войны Германской республики, найдет преподавателя философии Войцеха Житковски и обговорит с ним условия перевода на немецкий и издания рукописи его книги. Ректор Тадеуш Лер-Сплавински, ощутив, куда и к чему ведут веяния в освобожденной, но кажется, заново оккупированной Польше, справедливо решит, что труд, переданный ему профессором Войцехом Житковски, обречен в наступающих обстоятельствах погибнуть. Для запечатленной в том глубины, правды и свободы философской мысли, попросту не оставалось места в стране, в которой ключевую роль обретали господство идеологии и ограниченного, тщательно выверенного ею мировоззрения. А потому – пользуясь старыми связями и еще не возведенной стеной, пока не случившимся откровенным обострением в отношениях между союзниками и победителями, сумеет передать рукопись книги в одно издательство во Франкфурте, сопроводив ее собственными подробными пояснениями, касающимися личности и судьбы автора, а так же обстоятельств ее создания. Книга будет издана и произведет колоссальное впечатление. В ней действительно окажутся затронутыми, во всей глубине осмысленными и прожитыми, самые животрепещущие для времени вопросы, в особенности остро вставшие именно в наступающем «отрезвлении на руинах». Войцех не даром произносил это в разговоре с паном Юлиушем Мигульчеком – «отрезвление и возрождение на руинах» было одной из ключевых идей и категорий созданной им, подвергавшей безжалостному осмыслению и обличению мир «цивилизации прогресса», исторфилософской концепции. Издание книги станет событием, сама работа будет оценена высоко, и в немалой степени этому поспособствуют и те обстоятельства, в которых она была написана автором, и тот факт, что ее создатель – один из немногих, переживших нацистские гонения, польских евреев и интеллектуалов. Отдельно так же привлечет к книге и та ее особенность, что автор, как напишут критики, «невзирая не страшные, трагические обстоятельства собственной судьбы и создания книги», в отличие от многих подобных случаев, «сохранил в ней предельную критичность в осмыслении, оценке и восприятии явлений», «удивительную свободу мышления от влияния устоявшихся, политически и идеологически заангажированных исторфилософских теорий и мировоззрений, способность возвыситься над мучительными контурами настоящего во имя ясного заглядывания в суть», а так же «ту волю к истине, нравственную и экзистенциальную чистоту рефлексии, глубину и напряженность вдохновленных опытом исканий, которые во все времена определяют философское мышление в его сути и тождественности себе». В качестве отдельного достоинства книги будут отмечены «одновременное сочетание ясности, убедительности и антиакадемической простоты языка», «позволяющее приобщить к важнейшим исканиям, вопросам и попыткам найти ответ самую широкую интеллектуальную аудиторию», «внятно указывающее на экзистенциальные истоки подлинного философского мышления, призванного не просто прояснять мир, а в этом – приобщать к нему, приводить к его нравственному и экзистенциальному переживанию человеком». Книга будет названа «дышащей опытом существования, судьбы и настоящего, глубоко и критически отрефлексированным в самом сущностном, и вместе с постановкой „последних“ вопросов положенным в основание одного из наиболее серьезных свершений современного философствования». «Глубокий, безжалостный к иллюзиям, оригинальный и философски целостный взгляд на суть трагических явлений настоящего и определившего его ужасы прошлого, вскрывающий совокупность приведших к катастрофе причин» – с такой короткой аннотацией самого издательства выйдет книга. Она изменит судьбу уже немолодого Войцеха и его жены чисто практически. Имя философа Войцеха Житковски вновь зазвучит, на его труды начнут ссылаться, с ним будут вступать в самые серьезные и актуальные по содержанию дискуссии. Вспомнят о его довоенном, запрещенном в 1936 году в Рейхе труде по философии музыки, и тот будет переиздан. Ближе к 1950 году, Войцех задумает целенаправленное исследование по проблеме тоталитаризма и вступит по этому поводу в глубокую, плодотворную полемику с Ханой Арендт, усматривая корни тоталитарности прежде всего не в трагической совокупности конкретно исторических причин и обстоятельств, а в природе и глубинных противоречиях социального бытия как такового. В конечном итоге – пойдут какие-то более менее значительные гонорары и молодая семья Житковски, в которой мужу и отцу ребенка перевалит за сорок пять, сможет ощутить прочность своего положения и даже купит апартаменты в одном из близких центру Женевы, респектабельных районов. Это случится в 1948 году, и в том же году он восстановит и подтвердит свое профессорское звание. Через девять лет после того, как в считанные минуты лишился квартиры на Вольной, дачи в предместье и всего имущества, Войцех наконец-то обретет дом, который ощутит и сумеет назвать своим, куда захочет с радостью и предвкушениями возвращаться каждый вечер. Вновь ощутит себя тем же, чем был до рокового для всего мира утра первого сентября 1939 года… К концу 40-х они с Магдаленой уже прилично будут знать французский, у них в основе наладится жизнь и они даже ощутят Швейцарию страной, в которой готовы и желают дожить то, что им еще осталось… У них будет расти необычайно симпатичный, крепкий и смышленый сын, который в его семь-восемь лет до смешного будет напоминать Войцеху себя самого, в особенности – привычкой молча всматриваться в окружающий мир умным, пытливым, полным грусти и завороженности взглядом… «Ребенок пойдет по моим стопам!» – любил с гордостью пыхтеть и громыхать глава семейства, и в самом деле, похоже на собственного отцу-раввину, видел в подрастающем, вступающем в трагическое и мучительное чудо жизни сыне, нечто подобное себе. Он ничего не будет знать о судьбе своей семьи, пока где-то году в 55, под самое Рождество, не получит письмо из созданного после войны еврейского государства. В этом письме, отправленном из Иерусалима, будет приглашение на съезд семьи Розенфельдов из Казимежа, родственников и потомков великого раввина и гаона поколения Мордехая Розенфельда. Письмо будет подписано именем Цадока и Йонатана Розенфельдов, а само событие будет приурочено к дню поминовения мученической смерти еврейского праведника, великого раввина Розенфельда, «зверски убитого нацистскими злодеями в краковском гетто в декабре 1942 года». Так он узнает о судьбе отца, а так же о том, что подобно ему самому, какая-то часть его семьи сумела спастись. Он запомнит указанный в письме день памяти и много лет будет зажигать в этот день свечу, но только по гражданскому, а не по еврейскому календарю. На собрание семьи он не поедет, как вообще ни разу не посетит созданного в Палестине еврейского государства. Это будет раздражать и вызывать вопросы, окажется тем более странным, что после страшных событий Холокоста, в особенности – для пережившего эти события, если не сам переезд в Израиль, то по крайней мере демонстрируемая внятными и разнообразными действиями солидарность с еврейским государством и его борьбой, станут просто правилом приличия. До конца дней профессор Житковски будет уходить от разговора на эту тему, сохранит нравственно и философски радикальную позицию в отношении к наследию еврейской традиции, а в его посвященных этическим дилеммам и вызовам времени трудах, с годами будет нарастать проповедь той общечеловеческой солидарности, которая основана на опыте совести и свободы, на персоналистическом сознании и самосознании. Одно из условий спасения от продолжающего дышать в загривок, угрожать новой пляской кровавого ада, профессор Житковски будет видеть в развитии общечеловеческого, экзистенциального сознания и самосознания людей, вместе со свободой человека, считая таковое основой нравственности, а кроме того – в возвращении к самому опыту «знания» и «памяти» о человеке как личности, о высшей и безусловной ценности единичного человека, утраченному в поле культуры за торжеством, как он будет любить повторять всю жизнь, «объективистских химер». Он до конца дней будет яростным сторонником и популяризатором идеи «политической нации», «национальный вопрос» будет для него в первую очередь вопросом о возможностях, судьбе, статусе и положении человека внутри определенной социально-политической среды, о человечности этой среды в отношении к личности человека. Говоря иначе – о человечности обществ, стран и «наций» в отношении к личности человека, ценности человека, достоинству и свободе человека, возможностям человека и высшей нравственной цели их осуществления. О человечности «нации», страны и общества как того мира, в котором неповторимо совершаются жизнь и судьба человека. Удивительное дело – для него, смелого критика польских реалий до войны, олицетворением пусть не даже неудачной, потерпевшей крах, но по сути глубоко подлинной попытки создания «политической нации», общества и государства, озабоченных утверждением ценности человека, свободы и личности, возможностей, неповторимой жизни и судьбы человека, станет именно Вторая Речь Посполита, та Польша, которая закончилась в дни «сентябрьского краха»… Он, яростный и дерзкий критик режима Пилсуцкого, вдруг словно забудет о том, что было в свое время причиной и предметом его острых, умных и конечно же справедливых нападок, и оставит в памяти самое лучшее и важное – факт, что на проклятый, трагический день 1 сентября 1939 года, его родная страна, Вторая Речь Посполита, оставалась единственным независимым государством Центральной и Восточной Европы, в котором сохранялась хоть какая-то приверженность принципам законности и демократии, правам и свободе личности, тем гуманистическим ценностям, которые были попраны и растоптаны на большей части обозримого пространства вокруг и оказались так страшно низложенными в последующие шесть лет войны… И когда профессор Житковски будет рассуждать о будущем Польши – отдаленном или нет, но в любом случае должном настать – то будет видеть свою страну возродившейся не в ее «имперских» и «националистических» притязаниях, а в воле к построению человечного общества, в котором человек, его жизнь и судьба, возможности и свобода выступят краеугольной, упорно и ревностно отстаиваемой ценностью… В своей же так сказать «прямой», «брутально-этнической» постановке, «национальный вопрос» будет для профессора Войцеха Житковски олицетворением средневекового варварства, рудиментом древних, антиэкзистенциальных форм сознания и опыта, которые, он верил, рано или поздно должны быть изжиты и обязательно будут изжиты, ибо таят в себе страшную, принципиальную угрозу. Ведь возрождение национальных и родовых инстинктов, апофеоз родового сознания в конечном и оказались той почвой, на которой состоялось историческое, вылившееся в ад кровавых событий, торжество нигилизма – Войцех многократно будет подчеркивать это в различных работах. И будет настаивать на том, что в самой своей сути «национальный вопрос», запечатленные в его постановке инстинкты и формы сознания, глубоко нигилистичны, ибо в основе отрицают, предают забвению личность в человеке, сознание личности человека и потому, конечно же – высшую и самодостаточную ценность единичного человека. Ибо там, где национально-родовая сопричастность человека является более высокой ценностью, чем он сам, неповторимость его существа, жизни и судьбы, заложенная в нем человеческая личность, он в конечном итоге обречен превратиться в «ничто» и «пережитое нами не так давно» – будет он обычно заканчивать – «не оставляет возможности сомневаться в этом». Ибо там, где «судьба нации и рода» поставлена во главу угла, волнует более и является более высокой ценностью, нежели судьба человека, человек обречен стать «ничем», утратить и самую последнюю ценность, и человеку, его жизни и судьбе, рано или поздно уготовано превратиться лишь в «бетон», «глину» для всеобщих и коллективных целей. И вплоть до самых последних работ, Войцех не устанет подчеркивать, что и в послевоенном мире «национальный вопрос» и тем или иным образом поднимающие его, зиждущиеся на нем идеологии, продолжают таить в себе эту принципиальную угрозу – и возрождения нигилизма в отношении к человеку, и превращения в «русло» для и без того бушующих и бурлящих нигилистических страстей… Общества, продолжающие болеть «национальным вопросом», ставить этот вопрос, дилемму «нации» и «судьбы нации» во главу угла, пренебрегая при этом главным вопросом о судьбе, ценности и возможностях человека, будут называться им в работах «нравственно инфантильными», так и не пришедшими к той зрелости сознания и морально-ценностных основ, которая делает любое общество человечным. Оттого-то, в конечном итоге, те исторические явления, которые состоятся на возрождении «национального вопроса» и попытке в очередной раз придать тому краеугольное и «вселенское», определяющее значение, вдохнуть жизнь в дилемму нации и судьбы нации, будут вызывать у Войцеха глубокий скепсис и неприятие. Он будет видеть в них историческое прошлое, судорожно цепляющееся за остатки иллюзий и химер, рудименты древних, обреченных стать изжитыми страстей и форм сознания, опасные эксперименты настоящего, пытающиеся отыскать основу в нравственно и исторически архаичном и потому – скорее всего обреченные на неудачу… В случае со странной для многих позицией профессора Житковски касательно визитов в еврейское государство, речь будет идти не только о глубокой драме его собственной судьбы, разверзшейся в юности, бесконечно критическом отношении к религиозной традиции еврейства и многом подобном. Войцех увидит в созданном и на глазах утвердившем себя еврейском государстве то, в котором «национальный вопрос» превращен в саму его фабулу и идею, в призванную определять его историческую судьбу дилемму и драму, где ценность нации и национального существования, дилемма судьбы нации, заложены в основах и изначально стоят «превыше всего»… Всё это до шока будет напоминать пережитые миром события и заблуждения, вновь отошлет к самым трагическим вопросам недавнего прошлого, покажется попыткой вдохнуть жизнь и значение в те дилеммы, которые, по глубокому убеждению профессора, должны и обречены стать реликтом. В конечном итоге – убедит Войцеха в том, что ни ждать от этого места чего-то хорошего и обнадеживающего, ни пытаться подобное там найти, нет никаких причин.

Вообще, ярость пана профессора будет вызывать сама попытка поднимать над ценностью единичного человека те или иные разновидности «всеобщих» ценностей и целей – он будет усматривать в этом почву и истоки нигилизма, одну из наиболее принципиальных ипостасей нигилизма, когда тот становится сутью мира человека, отношения мира к человеку, судьбы и положения человека в мире, имя которым «обничтоженность»… Высшей ценностью, ревностно исповедуемой и яростно отстаиваемой, будут для Войцеха человек, личность человека, судьба и возможности человека. Это профессор Житковски будет класть в своем мышлении и сознании вещей во главу угла, с этим, высшим и главным, он будет соотносить идеалы и горизонты общественного развития, провозглашаемые обществами, политиками и идеологиями цели. Вопрос о судьбе и возможностях человека, о возможности свободы, достоинства и нравственной личности человека, о служении социальных и политических реалий высшей ценности единичного человека и ее утверждению, будет для него мерилом состояния обществ, наций и стран. Конечно – это будет не случайным: профессор Войцех Житковски слишком хорошо и ясно будет понимать, что там, где перед победным шагом «всеобщего», человека низводят с пьедестала высшей и самодостаточной ценности, он неотвратимо обречен превратиться в «ничто», стать «глиной», «материалом», целесообразно используемой «вещью», «разменной монетой» больших авантюр. «Там, где общество, его благо и цели превращаются в высшую и безусловную ценность, существование и человек в конечном итоге перестают быть всякой ценностью и неотвратима катастрофа, подобная пережитой. Человек не должен служить обществу и его целям, и не приходит в мир во имя блага и процветания общества – утверждавшие так в течение века, за внешней логичностью и пристойностью, но фактической нигилистичностью их идей и лозунгов, не сумели создать ничего, кроме картин ожившего ада, и по другому конечно же и не могло быть. Общество должно создаваться так, чтобы человек как личность, в бесконечности его возможностей, в неповторимости его жизни и судьбы, был в таковом высшей и самодостаточной ценностью, находил утверждение как безусловная ценность и цель самого себя. Пусть речь идет о горизонте, о способном вдохновлять, но никогда не достижимом идеале – уж если что-то должно и имеет право служить идеалом, так именно это. Человек приходит в мир во имя самого себя, утверждения себя и осуществления своих возможностей, реализации данных ему надежд и возможностей перед лицом смерти. Во имя того, в конечном итоге, чтобы реализовать и утвердить себя как личность, ценность и самоцель – только так. Человек должен быть высшей ценностью, а не химеры общественного блага и процветания, сводимые в основном к объему созданных и приобретенных вещей, росту биржевых котировок и возможностей накопления. Человек должен быть целью себя, а не «средством» и «глиной» для любых, пусть внешне даже самых благородных целей общественного и национального бытия. И когда в реалиях его существования и судьбы он перестает быть подлинной ценностью и самоцелью, остается в бессилии перед неотвратимой бездной смерти – вот тогда торжествует ад, тогда беснуются, затягивают последнюю и страшную пляску отрицание и нигилизм. Тогда всё вокруг рушится и превращается в прах, ибо не то что химеры, которым мир приносил в жертву человека и его жизнь, становятся для него «ничем» – сама возможность быть становится для человека злом и проклятием, превращается для него в «ничто», утрачивает смысл и ценность. Вот тогда салютуют подонкам миллионные толпы и заставить эти толпы бестрепетно гибнуть и уничтожать себе подобных, становится лишь вопросом нехитрых манипуляций. Ведь мы должны признать, что именно дегуманизация мира в победных шагах прогресса и цивилизации, в торжестве целей и химер «всеобщего», превращенность человека в реалиях этого мира в «ничто» и его обреченность на абсурд как судьбу, в конечном итоге и привели к пережитой в течение полувека катастрофе, той дьявольской пляске бунта и отрицания, ставшего состоянием масс нигилизма, которая сделала возможными известные всем события». Так Войцех напишет в одной из статей, изданной в США и Польше в 1949 году. Останется в этом конечно же собой, ибо сумеет насолить сразу всем. Американцам, больным в эти годы маккартизмом и антикоммунистической истерией, но подобно и нацистам, и коммунистам, вооруженным борьбой за «всеобщий прогресс», накопление и имперское господство над миром. И конечно – самим коммунистам в освобожденной Польше, которые в основных мыслях статьи увидели достаточно откровенно поставленное перед извращенной сутью их идей зеркало, а так же намек на то, что после крушения Рейха они одни остались носителями и радетелями тоталитарных, нигилистичных, в основах «обничтоживающих» человека и всецело химеричных идей. Это имело свои практические последствия, из-за которых Войцех с Магдаленой и уже подросшим сыном Юзефом, смогли приехать в Польшу только в 1957 году…

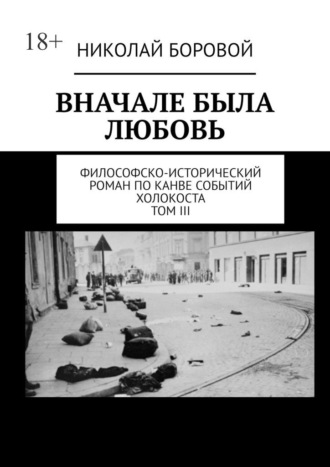

Однако – вопрос о национальной сопричастности с неожиданной остротой поднимется для пана профессора как раз на изломе 40-х и 50-х годов, когда их с Магдаленой жизнь в Женеве начнет входить в обнадеживающее и прочное русло, и Войцех будет еще раз поражен, насколько нравственно и трагически настоящим может быть этот вопрос для человека. Ответом на него фактически станут события жизни семьи Житковски в 50-е годы. В одной из статей Войцех Житковски будет писать, что «как бы ни была сильна в человеке национальная идентичность и сопричастность, насколько глубоки и крепки не были бы его связи с миром той или иной культуры, над этим должна торжествовать общечеловеческая идентичность и солидарность людей, основанная на личностном сознании и самосознании, на осознании единства людей в их сути и судьбе, на способности видеть во всяком другом человеке того же, кто есть по сути ты сам. В конечном итоге – на сознании высшей ценности всякого человека как личности, долга совести и нравственной ответственности перед единичным человеком, вне зависимости от его национальной, религиозной, культурной или политической принадлежности». Во истину – в этих словах и мыслях будет драма судьбы и сути самого пана профессора, ныне величаемого в основном «герром». В личностном, экзистенциальном ощущении солидарности людей и высшей ценности единичного человека, у него никогда не было недостатка, и глубокая привязанность к Польше никогда не брала верх в нем над таковым, над сознанием и ощущением нравственной ответственности перед всяким человеком как личностью, чудом и таинством Человека, «образа и творения божьего». Однако теперь, оторванный судьбой от любимой и родной страны, не представляющий, сколько это может продлиться, даже начинающий постепенно привыкать к жизни в Швейцарии и срастаться с ней обстоятельствами, статусом и делами, он ощутил, как же сильна в его уме и душе, в самом его существе, связанность со вселенной культуры и истории, событий и корней, называемой Польша. Очень многие годы они с Магдаленой жили умом и душой, вечно встающими и терзающими вопросами более в Польше, нежели в окружающей их французской Швейцарии с ее безопасностью и легендарными красотами. Они тосковали. По Кракову, по улицам и домам, среди которых произошли лучшие годы и важнейшие события их жизни. По видам Вавеля и Вислы, лесистых холмов, над которыми загадочно проступают в зеленоватом тумане шпили и маковки монастырей. По соборам, по площади, по готическим сводам Университета. По Флорианским воротам, возле которых провели не один, полный тепла и искренности, глубоких и вдохновенных разговоров вечер. Швейцария была по своему красива и даже очень, но она не была родной. Они тосковали по языку, и как! После войны Западная Европа стала наводнена поляками из армии Сандерса, но жизнь Войцеха и Магдалены была выстроена так, что расслышать польскую речь на улице им практически не доводилось, а в те редкие моменты, когда это всё же случалось, ни она, ни в особенности он, не решались подойти и заговорить. Язык оставался им только в общении между собой. Да – он говорил по немецки и быстро овладевал французским, а она, будучи моложе, впитывала французский еще быстрее и лучше его и любила посмеиваться над ним за это. Но тем языком, которым они мысли о жизни и смерти, о самих себе, выражали глубокие и личные переживания, оставался и конечно же – до конца дней обречен был оставаться польский. И кроме них двоих в их нынешней жизни не было никого, с кем можно было бы перекинуться на этом языке словом. Им не хватало задушевного польского общения, которое завязывалось зачастую между самыми плохо знакомыми людьми и нередко потом перерастало в теплую и долгую связь – просто потому, что таковы были характер, души и привычки людей, воспитанные на наследии веков. В швейцарцах, которых они всё больше и больше узнавали, было очень много хорошего – педантичность от немцев, сибаритство от итальянцев и французов, выкованная в веках гордость и воля к свободе, и всё это было дано почувствовать в каждодневном общении и связях. Но где было найти польскую задушевность и искренность общения! К нему и главное – к Магдалене, с ее несчастьем, отнеслись более чем по человечески, это была правда. С настоящим участием и сочувствием. Но вот – уже несколько лет они оба преподавали и были включены в академическую среду, но ни с кем им не удалось завязать того искреннего, почти дружеского общения, которое было у них с коллегами в Кракове. Они жили обособлено, в особенности стали жить так, когда покинули лагерь для интернированных, где сама обстановка хоть как-то, даже исподволь, но сближала людей и заставляла завязывать контакты. Но и тогда общения было не много. Большинство жителей лагеря были евреями, бежавшими из разных мест. Среди них, по понятным конечно же причинам, были сильны и ненависть к чужим, и националистические настроения, к тому же – и агитация сионистских организаций. Она была полькой, и это хочешь или нет, при всем сочувствии отчуждало от нее, а Войцех по известным причинам, сторонился соплеменников сам. Те буквально пару теплых знакомств с беженцами из Франции, которые были корнями и историями семей поляками, прервались в 45 году – эти люди эмигрировали в тогдашнюю Палестину. Да – они жили творчеством, надеждами, своей любовью и заботой о сыне, после – уже всерьез завертевшимися обстоятельствами академической судьбы, но так тосковали по Польше, что часто смаковали даже воспоминания о двух неделях в сельце Конске… о первых днях после их встречи, в которых было всё же немало радостных мгновений… О Божике и его семье… Магдалена еще тогда подмечала смешные черты в характере и облике Божика, а сейчас умела с восхитительным и добрым юмором возрождать их в памяти, привнося этим в жизнь капли тепла… В течение многих лет самыми сладкими были для них вечера, когда они садились на кухне, усаживали рядом с собой уже неплохо лопотавшего сына, и отдавались воспоминаниям о польской жизни – разным, зачастую очень простым… Грелись теплом и подмечали, с каким пытливым интересом в глазах маленький Юзеф, еще не умевший как следует задавать вопросы и не понимавший большей части того, о чем они говорили, всё же смотрел на них, увлеченный самим действом. Первые годы они всерьез думали, что как только проклятым гадам всё-таки сломают хребет, они, чтобы ни было, вернуться в Польшу. Быть со всеми вместе, с по настоящему «своими». Вернуться в родную, до слез любимую страну. И не остановит ни пережитое ими обоими, ни то, что происходило там с его соплеменниками – что сделали с теми и позволили сделать. Они жили этой надеждой и верой, жили мыслями и душой в Польше, в том трагическом, что в мелькающие годы происходило там. Замирали чуть ли не у каждого выпуска радионовостей. Знали быть может больше, чем остававшиеся и страдавшие в Польше. Узнали о докладе Карского, об ужасах варшавского гетто, о которых и тогда было известно неплохо, а теперь – не оставалось возможности сомневаться. Замирали у радио со слезами целый месяц, пока длилось восстание в Варшавском гетто. Слушали новости со слезами, с болью, с гневом и яростью. Месяц, целый месяц обездоленные, обреченные на смерть, изможденные муками и голодом люди отчаянно сражались за каждый подъезд и метр улиц, отстаивали их человеческое достоинство, заставляли отступать и бояться своих палачей! Целый месяц пылал в огне, тонул в выстрелах и смерти самый центр Варшавы, и что – хоть кто-то по настоящему помог гибнущим и сражающимся?! Образцы мужества и героизма являли иссохшие от голода, обессиленные унижениями и безнадежностью евреи, от которых подобного вообще никто не ждал, а поляки, что же – взялись за оружие, осмелились, нашли в себе решимость? Горделивые, веками боровшиеся за свободу страшными жертвами, не так давно аплодировавшие усатым маршалам и мнившие себя империей – что же, сумели понять и в этот раз, что свободу можно добыть только самим и с оружием в руках? Вот то самое, профессиональное и умелое польское подполье, уже к тому времени ломившееся от оружия и людей, там и сям вступавшее в столкновения с немцами, но в большей степени конфликтовавшее внутри – оно решилось взяться за оружие, когда перед самыми глазами был подан подлинно героический пример? Осмелилось сказать себе – пришло время? О нет, совсем нет! Пару раз перебрасывали оружие и пытались что-то там неудачно подорвать, по возможностям выводили детей, руководителей восстания, а в основном – как в театре, просто смотрели за совершающимся перед глазами кровавым действом, быть может глубоко сопереживая героям, но не решаясь принять участие и пересечь границу сцены, которой в этом случае служили трехметровые стены гетто. Как и прежде – просто позволили немцам растоптать и раздавить восставших, невзирая на их отчаянную борьбу, а после вывести оставшиеся десятки тысяч евреев в Треблинку и там уничтожить. В основном только наблюдали со стороны, кто с сочувствием в сердце, а кто и не слишком – как и прежде. И даже в этот раз, уже наверняка, безо всякой возможности сбежать в отговорки зная, что делают с собственными согражданами-евреями в Треблинке и подобных ей местах, всё равно – даже не попытались сделать такое в общем простое: взорвать пути в концлагеря, чтобы хоть как-то усложнить немцам их действия и планы, вставить хоть слабую, но палку в колеса. И только потому, что и до сих пор всё длилось по старому – был приказ ждать и увещевания ждать, хранить ожидание и выдержку как можно более, были равносильны метке «патриот» ты или же «враг» и «прокоммунистический прихвостень». И евреями, во имя главной цели «ждать», сотнями тысяч, если не миллионами евреев, было возможно конечно пожертвовать, великонациональная стратегия была превыше всего! Правда, когда речь зашла о том, что поляков могут согнать с земли в Замостье и вообще – планируют осуществить массовую казнь, как-то само собой воссталось и взялось за оружие, привели в действие небольшой партизанский отряд и смог этот отряд дать по зубам большому подразделению армии и жандармов, спасти польское село от гибели! И сдали назад немцы, и всё же разгорелось настоящее восстание, и продолжилось, несмотря на пошедшие жертвы и карательные акции! Значит – всё же возможно было решиться взять оружие и пролить кровь, открыто восстать, возможно! Просто речь зашла о земле и о «своих», это решило дело. И всё дело было собственно в том, что евреи не были до конца «своими», собратьями и согражданами, и ими в конце концов можно было пожертвовать… Всё это Войцех, в особенности откровенно, со слезами и рыча от ярости, говорил в последние дни восстания, когда было ясно, что оно обречено захлебнуться в огне, охватившем весь центр Варшавы. Магдалена обнимала его и плакала вместе с ним. Он была полькой, гордой и некогда прекрасной полькой, похожей на королев со старинных портретов. Воля к борьбе и достоинство были близки ей более, чем кому бы то ни было, и именно они тогда, на том декабрьском концерте, когда еще обе ее руки вдохновенно и с силой чувств касались клавиш, заставили ее совершить безрассудный демарш… И она до сих пор гордилась этим – их с Войцехом участь была предрешена скотом-«наци», у которого глаза щурились так, что почти закрывались и были похожи на глаза удава… Ее демарш ничего не решил, но зато – она напоследок отвела душу, вернула себе чувство собственного достоинства, и еще более возвратила то, когда дважды всадила в того скота острющую вилку. И сейчас, чуть ли не наполовину изувеченная, не могущая обнять рукой любимого мужа и удержать на руках их сына, она вспоминала это и испытывала гордость. И гнев от того, что у ее соплеменников не было в те страшные дни той же человеческой и гражданской гордости, обычной совести и солидарности, порывы которых зачастую свойственны самым простым и недалеким людям, пробуждаются в них в минуты трагических испытаний. Ей было больно и жутко до слез слушать новости, видеть в мыслях пылающий в огне центр Варшавы, представлять безнадежно гибнущих в огне и от пуль людей. Ей было горько и больно до слез слушать то, что рыча от ярости, льючи по полным щекам слезы, говорил Войцех, но она знала, что это правда и была солидарна с ним. И чтобы хоть как-то показать ему, что едина с ним и в этом, обнимала его, целовала его по прежнему вьющиеся, но уже сильно избитые сединой волосы. Через год, в августе сорок четвертого, они точно так же замирали в ужасе перед радио, и уже оба рычали от ярости и задыхались от слез. Наконец-то, значительными силами, развернулось восстание в Варшаве. Правительство в Лондоне и Армия Крайова ждали до последнего, но когда армия русских встала уже на другом берегу Вислы, заняла окраины Праги, те самые места, в которых ему довелось жить, работать связным и писать книгу, чудом встретить и спасти Магдалену, ждать более было нечего. И варшавяне, уже в который раз за полуторавековую историю, взялись за оружие – решительно, отчаянно и мужественно. В боях с немцами гибли ежедневно сотни людей, среди них были совсем молодые студенты подпольно функционировавшего университета, обещавшие блистательные свершения поэты и литераторы, художники и музыканты. Словно вся копившаяся за долгие годы ярость, униженное за эти годы достоинство, жаждавшая искупления за бездействие совесть, вдруг прорвались в едином порыве более пятидесяти тысяч людей. Первые дни весь лагерь интернированных толпился у репродукторов, а в глазах у Войцеха и Магдалены, у их нескольких друзей, корнями из Польши, блестели надежда и гордость. Но слишком быстро всё стало понятно. Точно так же, как год перед этим подполье наблюдало за удушением восстания в гетто, русские, из своих политических соображений, стояли в двух километрах от страшных событий, спокойно ожидая и наблюдая, как немцам, шаг за шагом и теми же методами, которыми расправлялись с евреями, всё-таки удается выжечь и подавить восстание. Теперь уже полыхала вся Варшава – от Старого Города до Охоты, от Залибожа до Мокотова. И буквально за пару недель из-за позиции русских стало понятным, что невзирая на ярость, реальные успехи и число участников, восстанию суждено захлебнуться. Оставалось лишь наблюдать за тем, как это случится и превозмогая боль, изо дня в день припадать к сводкам радионовостей. Немцы, невзирая на все пережитые ими удары, были по прежнему сильны, воевали отчаянно и умело, со своей «свирепой тевтонской яростью», и помочь восставшим Варшаве не могло даже развернувшееся восстание словаков. Напротив – сумев размолоть одних, немцы еще более уверялись в собственных силах и начинали брать верх и над другими. И надежду сменили ярость, слезы и гнев. Проклятия русским переплетались в мыслях и душе Войцеха и Магдалены с ужасом перед сведениями – восставших выбивают из их позиций огнем и танками, бои ведутся по всему городу, немцы подрывают исторические кварталы. Они силились представить это, и их пробирал ужас. Как ни вдалеке от событий они были, но они словно бы видели, что происходит с до войны цветущей, претенциозной и богатой, и по польски, и по еврейски «снобистской» Варшавой, запечатлевшей в своем облике века имперского величия, порабощения и яростной борьбы за свободу… Да, Варшаве случалось гореть и ранее, еще в прошлом веке русские выясняли отношения с восставшим городом безо всякого сострадания – ровняя с землей и выжигая предместья, многие кварталы центра. Но теперь, из безжалостно льющихся сводок становилось понятно – полыхает и ровняется с землей весь город. От некогда поражающих красотой и величественностью, дыханием времен домов Старого Города и Краковского предместья, Нового Мяста и Лазенок, привокзального центра, оставались лишь остовы или вообще руины. Город переставал существовать, но охватить это умом, поверить в это, не увидев своими глазами, было почти не возможно…