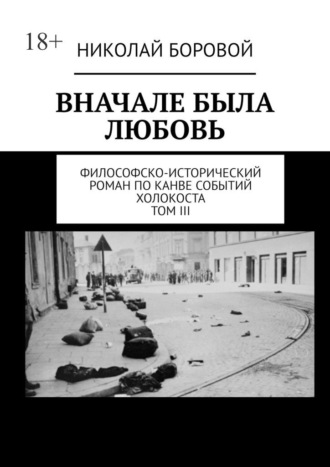

Николай Боровой

Вначале была любовь. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том III. Главы XII-XXI

Глава тринадцатая

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Закопане – как раз тот городок, о котором можно было бы сказать народной поговоркой «мал, да удал». Егерская деревушка на границе трех королевств в 17-ом веке, горняцкий поселок в течение века 19-го, на рубеже 19-20-го веков городок обрел такое значение, что к нему была проложена даже железная дорога. Та самая, по которой, с удачей для себя, в него и прибыли Войцех и Магдалена. И дело конечно было не только в добыче руды. Красота видов и увлечение австро-венгерской и вообще европейской аристократии лыжным спортом, еще до первой мировой бойни превратили городок в популярнейшее место. Во времена Польши Пилсуцкого он обрел еще большее значение, как горнолыжный курорт, место отдыха и развлечения «сливок» и богатеев, а кроме того, потому что располагался как раз посередине двух областей – Оравы и Спиша, которые с конца первой бойни по самое начало второй, служили предметом территориального раздора и спора между Польшей и сначала Чехословакией, а потом – Независимой Словацкой Республикой. Беспринципность и рвачество, иногда доходящий до самозабвения и откровенной циничной наглости империализм – таковы основные черты, которыми можно было бы охарактеризовать политику Польши времен Пилсуцкого, продлившуюся вплоть до ее почти моментального краха в сентябре 1939-го года. Редкий кто решался делать это внутри Польши в те времена. Рисковавшего безумца немедленно клеймили – как и должно быть это в по настоящему консолидированном обществе – предателем, отщепенцем и отступником от национальных интересов, и позволяли себе это либо видные представители левых партий, либо отчаянные одиночки с авторитетом и правом голоса, для которых совесть, истина и диктуемая разумом и совестью ответственность по отношению к реалиям, были всем или же стояли «над всем», в том числе над карьерой, опасностью широкого общественного поругания и многим иным. К числу их относился и Войцех, причем еще в те времена, когда не был профессором и излишняя смелость речей и несогласной с курсом и действиями правительства позиции, могла стоить ему получения профессорской степени, увольнения и иных неприятностей, о чем его неоднократно и предупреждали многочисленные коллеги, и откровенно расположенные к нему, и даже не слишком. Однако – Войцех был Войцехом. Он был и оставался собой в молодости, в годы расцвета и зрелости, и учась в университете, и скитаясь, и после вернувшись в «альма матер» и став легендарным лектором и профессором, его личность, свобода, верность разуму и совести, определяли разнообразные и подчас драматичные конфликты и противоречия его судьбы, были их истоком. Это проступало во всем, зачастую в очень разном – и в метаниях, в борьбе за честную, не вмещающуюся в рамки университетского интеллектуализма мысль, за правду и открытость гражданской позиции… И в бывало выходящей за рамки приличий бескомпромиссности и ярости дискуссий, высказываемых суждений, в резкости рецензий… Во многом, говоря коротко. Суть человека не изменить. «Горбатого могила исправит» – смеялся он над собой всю жизнь из-за этого и подобного… Однако, если копнуть глубоко – именно за эту верность себе, решимость быть и оставаться собой, способность оставаться собой даже посреди самого откровенного ада и «последних» обстоятельств, он на самом деле всю жизнь себя и уважал, и ценил в себе означенное именно превыше всего. Всё это и было тем, что позволяло ему, невзирая даже на ад настоящего и рушащийся мир вокруг, сохранять последнее уважение к себе, было каким-то последним, несломимым нравственным стержнем и источником нравственных сил для борьбы. Такова правда, и это в особенности подтверждалось теми событиями его жизни, когда гладко выбритым, подстриженным на немецкий манер и одетым весьма респектабельно, он вышел под руку с Магдаленой на станции в Закопане, и услышал немедленные предложения «экипажа досточтимому пану», причем пара из них были произнесены по немецки, и чтобы до бесспорности усилить и утвердить произведенное его появлением впечатление, он с удовольствием бросил несколько немецких слов в ответ. Пусть думают, что он и Магдалена – те сотрудничающие с немцами и генерал-губернаторством поляки, которым и при жутких временах вокруг живется ой как неплохо, оттого и способные позволить себе выбраться на поезде в Закопане. Лучшего сейчас для их спасения не придумать, и вот – даже к изувеченному, сразу бросающемуся глаза лицу Магдалены, относятся с уважением – мало ли, что да как. Он выучился лгать – смешно, но именно во имя правды и самого важного, и это не мешало ему оставаться собой и сегодня… «Если не совесть и разум, не правда жизни и дел, не служение истине, то зачем всё?» – этот принцип двигал его жизнью с ранней молодости, прошел через самые разные, подчас невероятно сложные этапы его пути, становился борениями, бурлением конфликтов, резкостью решений, и удивительно продолжал держать его, проносить его сквозь ад и во все последние годы… В те страшные и не такие давние дни, когда кажется, помнить о самом себе, о себе настоящем, не оставалось никакой возможности. В том числе – и ныне, когда бывший профессор, недавний «молочник Гжысь», запятнавший себя в глазах соратников подпольщик и вынужденный обагрить руки кровью беглец, он казался извозчикам возле станции Закопане немецким чиновником или сумевшим устроиться и посреди ада коллаборантом, одним из тех людей, которым, даже ненавидя их, оказывают уважение до того последнего момента, пока обстоятельства не разрешат вцепиться им в горло. А уж в лучшие годы… О, тогда он горел, жил, дышал этим принципом, позволял себе целиком отдаваться тому в жизни, делах, творчестве, отношениях с миром и окружающими людьми! И конечно – это становилось откровенными, дерзкими выступлениями против политики и конкретных действий правительства, которые он позволял себе, и когда его голос был лишь голосом простого лектора и доцента, и в те времена, когда речь шла о профессоре и авторе известных трудов. Зачем и заигрывать с немцами, демонстрируя слабость, бесхребетность и беспринципность, и одновременно откровенно и нагло лезть к ним на рожон, когда им, «встающим с колен» и распаляющим себя до безумия риторикой о «национальной безопасности», только этого и надо? Это и многое другое он говорил в 36-ом, когда обнаружились планы правительства по захвату Данцига, а так же об откровенно притеснительской политике в отношении немцам в Силезии. Либо готовьтесь к войне, действуйте серьезно и решительно, не заигрывайте с поднимающим голову под боком врагом, заставляя всем этим бояться себя, либо берегите хрупкий и законный порядок, более полутора десятилетий поддерживающий мир, не побуждайте врага своими бессмысленными авантюрами относиться к закону и договорам с откровенным цинизмом. Собственным цинизмом не подталкивайте врага смотреть на закон, обязательства и подписанные документы сквозь пальцы. Главное – не заигрывайте просто так с безумцами, не провоцируйте и не распаляйте их, не зная точно, для чего это надо, ведь ценой такой игры может стать катастрофа… Да, всё верно – он уже тогда предчувствовал возможную катастрофу… Оттого-то, в тот страшный первый день катастрофы, в разговоре с Кшиштофом, сам с горечью и посмеялся над собой, над собственным шоком и изумлением, над тем, как умудрился утонуть в иллюзии нормальной, безопасной, полной надежд и неожиданного счастья любви жизни… Как будто бы не предчувствовал катастрофы – многие годы и по разным причинам. И будто всё на глазах и неумолимо не шло к ней – за цепью политических событий, нараставших словно снежный ком, за усиливающейся радикальностью риторики кажется со всех сторон политической игры. За цинизмом и беспринципностью в политике его собственной, по настоящему и до глубины души любимой страны… Он многим рисковал тогда, ведь именно в 36-ом году, после издания его книги по философии музыки, всё стало идти к присвоению ему профессорской степени. Эти уродливые черты политики Польши Пилсуцкого, которой не стало в сентябре 1939 года, как на лакмусовой бумаге проступили в последний год перед трагедией, с событиями раздела и уничтожения Чехословакии, в занятой тогда правительством позиции. Разве можно так откровенно, цинично и безумно рвачествовать, пилить сук, на котором сидишь, попирать законность и участвовать в разрушающей все основы мира и порядка политике, жертвой которой может оказаться завтра уже любой, в том числе – и ты сам? Как же можно так откровенно и цинично участвовать в средневековом фарсе, разделяя и оправдывая политику силы, принцип «пришел и взял», рьяно и жалко участвовать в уничтожении законности и последних основ мира? Способствовать возрождению средневековой дикости, лишь норовя жадно урвать куски пирога там и сям, и не желая понимать и видеть, что грядет с этим дальше? Он говорил всё это тогда, причем уже с той кафедры, с которой наверняка мог быть расслышан. И рисковал конечно, и понимал всю напрасность этого и необратимость совершающихся событий… наверное – и неотвратимость катастрофы… И всё равно говорил. В наибольшей степени – для самого себя, чтобы как и всю жизнь остаться верным разуму, совести и правде… И чтобы никто, и в первую очередь – он сам, не мог упрекнуть его впоследствии, мол, ты то где был в это время, почему молчал и прятал всё, что видишь, чувствуешь и понимаешь за пазуху, в глубине себя? Во имя этого, последнего и главного, пусть практически это было и напрасно, и довольно рискованно. Да – с крушением Чехословакии Польша оставалась единственной, более-менее вменяемой страной Центральной и Восточной Европы, в которой сохранялись закон и свободы, цивилизация в самом лучшем смысле этого слова… И всё же – и в ней тогда уже вовсю горела и кипела патриотическая и провластная истерия, и голос против, голос разума, трезвости и совести, как и всегда в подобных случаях, получал причитающееся… И вот, всё шло к катастрофе и он чувствовал это, и говорил об этом, и вместе с тем – не поверил, когда случилось и прорвалось, словно очнулся в то утро из сладкого забытья нормальной, полной надежд, планов и счастья любви жизни, которая, как оказалось, висела всё время над самой адской и страшной бездной. И всё это в частности касалось и событий вокруг того места, в котором ныне они с Магдаленой, два беглеца с надломленными судьбами, пытались найти последнее спасение. Цинизм польской политики тогда был невообразим, он помнит. Оставалось только раскрыть глаза. Не имея тех ресурсов и сил, которым обладали нацисты, Польша старалась с такой же откровенностью и наглостью, с тем же самым преступным цинизмом грабить «по маленькому», где дают и плохо лежит, а у жертвы нет сил защитить последний грош в руке. Желая забрать Заольшье, разжигала и поддерживала сепаратизм словаков, и почти сразу же, как только выпала возможность, взяла и отобрала у обессилевших и со всех сторон раздираемых словаков земли с запада и востока от Закопане, на которые так давно зарилась. «Так стоило ли удивляться» – думал он потом множество раз – «что катастрофа и ее первый день начались именно с вторжения словаков в те городки и села, которые менее года перед этим были у них предательски и с откровенным цинизмом, с возрожденным из Средневековья, из кошмаров безвластия и древнеегипетских бунтов правом сильного, отняты»? Всё так, увы… Кто принял право силы, тот должен быть готов к тому, что у кого-то сил может оказаться поболе… А горделивые усатые маршалы не хотели этого понимать и видеть, и не пытались готовиться, и даже не думали о подобном, были уверены в себе… Только почему тогда вся эта отдавшаяся рвачеству, решившая опять поиграть в империю и якобы непобедимая страна, рухнула как карточный домик за считанные дни?! Куда в борьбе за страну делась та дерзость и уверенность, с которой ловили перед этим крохи с разрезанного нацистами пирога?! Почему уже три года миллионы людей платят адскую цену за эти циничные, наглые и безответственные игры?! Где же всё это у нынешних подпольщиков, приговоривших его к смерти, не способных пикнуть и никак не могущих ощутить, что «настал час» и «сил достаточно»?! А тогда силы были, да, и уверенность в них тоже была?! Все так и думали… только не было за этим на самом деле ничего, кроме пустоты, глупой и безответственной дерзости, пафосных и наглых претензий, желания мнить себя вновь возродившейся и великой империей… Расплатой стали шок, глубочайший испуг, страх действовать, ощущение бессилия и безнадежности перед разорвавшими тогда страну силами, и вот – три года прошло, и до сих пор ни в душах и умах обычных людей, ни в умах тех, от которых что-то зависит, не удалось всё это преодолеть… И «ждать с оружием у ног», «терпеть и готовиться» несется как главный призыв, и всё откладывают «на потом» то, что уже давно должно было делаться… А тех, кто рискует и позволяет себе то, что должно, готовы признать предателями и даже приговорить… И дело не в нем, а в сути… А что же было тогда, во время всей этой игры в «империю» и «право сильного»? Зачем тогда всё это делали, на что, безумцы, надеялись? Почему не умели смотреть трезво в лицо вещам, собственным возможностям и назревающим, неотвратимым событиям? Почему силы хоть что-то видеть и чувствовать были у немногих одиночек, а не у тех, кто принимал решения? Вопросы… Он с болью задает эти вопросы, как с болью делал это тогда… Потому что поляк. Потому что любит Польшу, гибнущую ныне во власти собственных ошибок и торжествующего, разбушевавшегося вовсю безумия… Потому что гибнет и страдает его страна… И хоть эта страна и ее герои, во власти страха и во имя химер, сейчас спокойно позволяют губить сотни тысяч таких как он – евреев, ставших плоть от плоти поляками, считая их всё-таки «не своими» и будучи готовыми поэтому ими пожертвовать, он чувствует – что это его страна… И бегущий по ее дорогам и весям от вынесенного приговора, напившись под ее небом муками, он чувствует, что любит ее еще больше, неотделим от нее сутью, жизнью, судьбой… И сейчас разражается в мыслях тирадами и гневными вопросами с той же любовью к ней, с которой тогда делал это вслух… Он иногда думает, что неотделим от этой страны и его судьба и жизнь где-то в другом месте невозможны… Что оторвать его от Польши можно только с корнями и с кровью, то есть равнозначно тому, чтобы погубить… Он настолько сращен с ней и часть ее, так привычно и словно само собой разумеясь ощущает себя связанным с нею, связанным неразрывно, что представить себя где-то в другом месте просто не может, а когда смотрит со стороны и по философски, то лишь изумляется и думает – а как вообще может быть иначе? Сколько веков его предки жили здесь и говорили по польски? Пять, восемь, еще больше? Сколько веков его семья прожила в Казимеже? С каких пор осела там? Еще с тех, наверное, когда небольшая еврейская деревенька вырастала у стен города-крепости, возведенного, чтобы укрепить Краков с юга… Он помнит местечки и города Галиции, Волыни… эти огромные, кажущиеся нарисованными синагоги-крепости… его служившие полякам предки, веками молились в них, сражались с их стен и крыш с татарами, казаками, шведами… Как, как оторвать себя от всего этого, представить себя отдельно?! Даже сейчас, когда ему в его родной и любимой стране нет места и скорее всего – не жить, а так или иначе, от рук одних или других, слепцов или озверевших безумцев погибнуть, он не способен на это… А что же делать?.. Как выжить?.. Желание и силы бороться есть, но как суметь обмануть и перебороть судьбу?.. Он должен найти ответ на этот вопрос – от такого ответа зависит жизнь не только его, а еще и Магдалены и того ребенка, которого она даст бог понесла в себе, но он не видит ответа… За этим ответом они и приехали сюда, при всей рискованности и отчаянности затеи… Еще конце двадцатых готов Закопане стало известнейшим местом, в котором проводились соревнования лыжников… А в тот же самый год, когда разверзлись пропасть и ад, в этом месте состоялся всемирный чемпионат по лыжам. И большую часть медалей на нем забрали те самые дети Рейха и великой арийской нации, который спустя восемь месяцев понесли на польскую землю смерть, безумие и кровь. В то самое время, когда делилось последнее, вызревали безумные и кровожадные, обещающие миллионные жертвоприношения планы, и стороны будущей адской бойни потихоньку занимали позиции, десятки тысяч быть может и чувствующих что-то, но боящихся глядеть в лицо правде людей, стояли здесь, на покрытых снегом склонах, как ни в чем ни бывало, и глядели на виртуозные трюки спортсменов… Эти люди принадлежали как раз тем странам, которые кромсали в этот момент друг друга или готовились воевать, но перед адом были еще капельки времени и мира, и вот – красота окружающих Закопане гор, фантастические прыжки и полеты на высоте десятков метров, создавали усыпляющую, обольстительную иллюзию, что всё нормально и ничего страшного не происходит. После событий Закопане стало принадлежать к генерал-губернаторству и превратилось в излюбленное место отдыха нацистских «сливок» и бонз, и ехать сюда конечно было опасно, тем более им. В их положении, с изувеченным в подвалах краковского «гестапо» лицом Магдалены. Но другого выхода не было. Они ехали, собственно, не в само Закопане. Взятый возле станции экипаж повез их в Малую Циху, село в двенадцати километрах – именно там жили родственники пана Юлиуша и там он осел, уехав из Кракова. Село находилось теперь почти у самой границы со Словакией… О, не было никакого удивления в том, что в самые первые минуты войны словаки ринулись в те деревни, которые несколько месяцев перед этим у них отобрали, дошли до самого Закопане! Он помнит, какая неожиданная ярость его обуяла во время разговора с Кшиштофом, при упоминании о родственниках пана Юлиуша, с раннего утра сообщивших о нападении словаков – а чего еще было ждать?! Кто выбирает силу, должен быть готов к тому, что сам окажется жертвой этого… Он был настолько откровенным, дерзким и яростным противником и политики «санации», и авторитарного, иногда похожего на фашистский режима Пилсуцкого вообще, что часто казался то ли просто анархистом и смутьяном, то ли даже коммунистом. И многие из уверенных в этом окружающих после удивлялись, обнаруживая из его лекций и статей, что коммунизм точно так же чуть ли не ненавистен ему глубоко присущим тому и обреченным стать реалиями и практикой тоталитаризмом. А как можно было иначе?! Патриотизм – патриотизмом, но есть ценности гораздо более высокие, чем «благо и интересы нации», зачастую такие же иллюзорные, как и ее якобы политическое процветание под крепкой рукой, и настоящий патриотизм может состоять не в лояльности власти и позиции рвачества и «закручивания гаек», а именно в верности таким ценностям. Да – Польше двадцатых и тридцатых приходилось выживать посреди пространства и мира, раздираемых множественными силами и по истине драматическими противоречиями, и это подразумевало конечно же известный авторитаризм власти и государства. Он много думал над этим в разные годы, и в этом была часть правды. Но это конечно же совершенно не означало права душить и лишать голоса оппозицию, раньше нацистов создавать концлагеря и заточать в них многие тысячи несогласных и политических противников! Да, он сам не любил коммунизма и коммунистов, был патриотом национального государства и желал своей стране настоящего блага… но польские коммунисты, из каких бы соображений не действовали, решались выступать и произносить что-то против, и часто – говорили из-за этого чистую, безжалостно отрезвляющую правду. И если исключить возможность слышать голос против – то что же окажется способным отрезвить, обнажить ведущие в пропасть заблуждения, в особенности опасные и торжествующие именно в монолитности общества и нации, которую иногда так ошибочно принимают за факт и условие их процветания, их силы и готовности к испытаниям?! Разве же не только та страна и то общество сильны, которые способны выслушать голос против и позволить ему прозвучать? Разве не обернулось всё это в конечном итоге гибелью и крахом?.. Разве не клеймились предателями те, кто говорили – отхапывая подобно нацистам там и тут у Чехии, Словакии и Литвы, где вообще возможно, в конечном итоге оправдывают подобную политику и могут стать ее же жертвами?.. Кто это слышал тогда, в самом преддверии бездны… Кто желал слышать на кураже от успехов и во власти слепоты, в лживой уверенности в собственных силах, обратившейся вскоре крахом, шоком… параличом воли… утратой той способности бороться за свободу, которая, кажется была неотделима от слов Польша и «поляк»… Село, в которое они ехали, было на данный момент их единственной надеждой на спасение, и они конечно же боялись… кто не задрожал бы внутренне от волнения и сомнений в такой ситуации? «Кужин» пана Юлиуша держал гостиницу в Малой Цихе, почти у самых гор, близко к трассам, по которым летали сломя голову лыжники. Отбоя от посетителей не было круглый год и потому – хоть и стояла гостиница посреди маленького села и вдалеке от самого Закопане, в ней была такая исключительная по временам роскошь, как телефон… Они ехали по принципу «будь что будет» и были готовы к тому, что даже не просто неприятно поразят, а испугают пана Юлиуша Мигульчека своим появлением… поди знай… Пожилой человек, нашедший тихую нишу посреди бушующего ада, мог быть вовсе не рад появлению в своей жизни людей, настолько истерзанных и гонимых обстоятельствами, несущих в их судьбе словно бы все страхи, беды и опасности времени. Им просто ничего больше не оставалось…

Хоть он тогда очень умно продумал их бегство из Варшавы в Конске, но в факт, что все прошло удачно, долго не мог поверить. Ранним утром на рынке в Вавре он продал Розу и перстни, купил Магдалене сносную мещанскую одежду и черный траурный платок, в который обычно заворачивают всю голову и большую часть лица, себе же купил большой нагрудный крест и требник. Сели в поезд они за Вавром. Те два с половиной часа, что они тряслись до Радома, он делал вид, что читает требник, а она села так, чтобы правой частью лица, якобы от горя, уткнуться ему в плечо. Выходила пара, которая едет на похороны к кому-то из близких, таких обычно стараются не проверять и не трогать, сразу отставляют в сторону от внимания. И всё вышло – они добрались до Радома спокойно, и добраться до Конске проблем тоже не было. А вот сейчас, когда ранним утром в Страховице им надо было понять, как не вызвать подозрения, избежать проверки и добраться до самой южной границы, он понял, что нужно действовать иначе. У него документы были в порядке, а у Магдалены их вообще не было – они остались у того самого офицера, который вез ее, арестованную, в Варшаву, и первая же проверка могла закончиться катастрофой. А значит – надо было подавать себя так, чтобы не возникло даже желания их проверять, и здесь всё зависело от того, как будет выглядеть и держать себя он. В Сандомире он перво-наперво, впервые за три года побрился, и подстриг волосы на немецкий манер. Взглянул на себя в зеркало и посмеялся – даже Бодька метров с пятидесяти не узнал бы его, так переменился его облик от совсем простых вещей. И это внушало надежду. Деньги были, и он потратил немало, чтобы раздобыть себе по размеру респектабельную одежду, хороший костюм со шляпой, небольшой, но очень хорошей кожи саквояж, а для Магдалены – платье на манер тех, которые носят в фильмах немецкие актрисы, красивую шляпку со скошенным направо покроем. И вот – они уже выглядели как респектабельная, то ли немецкая, то ли польская пара, из числа тех, которых не тронь. Первым классом доехали до Жешува. Там переночевали, потом – первым же классом до Велички. Он был готов, если что, изображать немца или поляка, по долгу службы хорошо говорящего по немецки. Магдалена по немецки говорила не очень, и открывать ей рот или же просто молчать, они уговорились решать по ситуации. В сам Краков, набитый немцами – побоялись ехать. Были совсем рядом, дрожали от сонма самых разных, но очень сильных чувств, от всплывающих в памяти картин, грозящих ввергнуть в слезы – но побоялись. Поезд из Кракова в Закопане решили брать в деревеньке Мысленице, а до нее, дождавшись утра, наняли бричку. Ближе к обеду были в Закопане, еще через час – в Малой Цихе. За весь двухдневный путь к ним ни разу не подошел патруль и Войцех не заметил у там и тут встречавшихся патрульных, и немцев, и поляков, даже такого желания. Значит – метод был найден и это хоть немного, но ободряло. Люди хотят верить и ощущать, что всё вокруг происходит как должно и проходящий мимо человек находится именно там, где должен. Главное – поддерживать в них видом уверенность в этом, не вызывать сомнений и подозрения, даже желания приблизиться. «Два года в славном, хоть и бездеятельном, но весьма умелом польском подполье, прошли не зря» – посмеялся он в мыслях – «чему-то научился»… А там… вдруг будет удача?.. Бороться и надеяться до последнего – что им еще оставалось? «Ищите и обрящете, стучите и отворится вам»… если еще не время им уповать на эту истину и верить в нее, то когда?..

Вот, уже целую неделю он снова «пан профессор». Конечно же, пан Юлиуш не может называть его как-то иначе. И удивительное дело – он и вправду словно бы возвращается к самому себе, начинает ощущать себя прежним. «Распрямляет спину и крылья», как он смеется над собой, снова начинает хорохориться, дышать силой и порывами, бурлить мыслью, становится резок и бескомпромиссен в суждениях и разговорах, прежняя его жизнь словно бы вдруг вернулась сонмом воспоминаний, бывших в ней ощущений и событий, людей и связей… И всё это как будто возрождает его таким, каким он был тогда, или по крайней мере – память о нем прежнем, бывшем собой, имевшем такую возможность… И он словно бы и вправду вернулся в ту жизнь и забыл о том, что ее давно нет, и не только для него, а и для всех тех людей, которые тогда ее наполняли. И словно забыл о настоящем, о всех наполняющих настоящее опасностях и о том, какая страшная угроза нависает каждую следующую секунду над его с Магдаленой судьбой. Словно бы всего этого нет, а продолжается вот та, прежняя, ровно три года назад канувшая в лету университетская жизнь, полная надежд, свершений, творчества… Этому многое способствует. Три недели уже как он более не связной и не «молочник Гжысь», за мельканием лиц и неизменным порядком дел и забот едва отыскивающий время для отдыха и простой мыслительной сосредоточенности, для самого осознания происходящего. Уже три недели, как невзирая на все страшные события, потрясения и перемены, постоянно разрывающие и переполняющие душу тревоги, мелькание лиц, полустанков и прочего, есть время, и это время хоть сколько-нибудь, но принадлежит ему. Его жизнь, словно бы отнятая у него последние три года, возвращается к нему, пусть даже не возможностями, так хотя бы временем… снова начинает ему принадлежать. И в этом, неожиданно вернувшемся и обретенном, начавшем принадлежать ему времени, вновь и почти совсем как прежде, конечно же начинает бурлить мысль… Всё так – поверх всех забот, опасностей и тревог о самом насущном. Есть время, и оно хоть сколько-то принадлежит тебе, и возможно сосредоточиться и углубиться в себя, и вот – вопреки всем тревогам и опасностям, отнимающим львиную долю внимания и сил, начинает бурлить мысль. И если во всё время, пока он писал книгу, мгновения ясной мысли давались редко и с нечеловеческим трудом и усилием, то теперь эта мысль заливает, лишь только обратись к ней, шевельни что-то внутри. Да так заливает, что задохнешься и чуть ли не взмолишься о спасении, ибо отдаться ей полностью всё равно возможности нет, и еще долго не будет, как и возможности писать. Да и не до того, конечно. Однако – это позволяет ощутить себя прежнего. И это, и другое. Он узнал о судьбе бывших коллег, многих вспомнил, снова стал хоть сколько-нибудь сопричастен прежней среде и жизни, с которыми так трагически, буквально в один день разорвалась связь. А вот – одно упоминание в разговоре, другое, и эта связь словно бы возродилась, снова жива и трепетно дрожит, и возвращает вместе с собой надежду… И ласкающее «пан профессор», конечно. Он уже забыл, что его можно называть так, что он ведь и вправду – пан профессор. Любимый и до сих пор вспоминаемый, как выяснилось – и коллегами, и студентами. Он вообще уже давно забыл, кто он, чем и кем был. Господи, кем он только ни был за эти три года, как его только не называли!.. В какой лжи и грубости, кажется бесконечности сменяющих друг друга, налипающих одна на другую ролей, тонула эти годы его жизнь! Каким невозможным казалось подчас оставаться во всем этом собой, сохранять память и ощущение себя настоящего… Но вот – здесь, рядом с паном Мигульчеком, который и помнил его именно профессором Житковски, а обо всех перипетиях его судьбы за последние годы знал только из его рассказов, он вновь ощущает себя собой, прежним и настоящим, и так это – даже невзирая на весь ад и трагизм сложившейся для них с Магдаленой ситуации, на опасность, которой дышит каждая секунда их жизни… С бегством из Конске, и уже окончательно – со встречей с паном Юлиушем и погружением в ворох воспоминаний, в дыхание прежней жизни и наполнявшие ту ощущения и события, адская жизнь последних трех лет, с ее муками, опасностями, ложью и казалось целиком поглощавшими его ролями, словно спала с него как какая-то скорлупа, слезла словно кожа со змеи, и он вновь был и ощущал себя собой. От нее отделяли какие-то считанные дни, шлейф ее мук и событий тянулся и грозил погубить, а она уже казалась сном, чем-то невероятным и немыслимым, что не могло быть на самом деле. Будто не с ним все это было, а с кем-то другим. Это было и смешно, и глупо, конечно, ибо та жизнь никуда не делась и страшная опасность, наполнявшая чудесные мгновения в деревеньке Малая Циха, тянулась именно из нее, и стоило лишь вспомнить отчаянное бегство по Минской, похожую на картины ада ночь на берегу реки, которая вообще была совсем недавно, и весь кошмар настоящего обступал, глядел в лицо и осознание, что же на самом деле происходит, заставляло содрогнуться и ощутить ужас. Да даже если и не вспоминать о многом ином – он еврей и его уже давно не должно быть на земле, он в лучшем случае, должен был бы сейчас с повязкой на рукаве подыхать от голода, в адских муках и унижениях в каком-нибудь гетто… И тем не менее – это было так и вопреки всему, он словно бы вернулся в былые годы, к прежнему и настоящему себе. И когда он в очередной раз слышал «пан профессор», произносимое паном Юлиушем с теплотой и прежним, таким знакомым уважением, ад настоящего, все пронизывающие настоящее тревоги и опасности, словно бы переставали существовать. И в этом были спасение, источник сил и надежды. И Магдалена – он видел это, вопреки всему, тоже кажется начинала немного отходить, ободряться душой и духом, верить во что-то… Казалось бы – безумие. Над обоими нависла смертельная опасность, которая могла стать судьбой почти в каждое следующее мгновение… Мраком неопределенности была покрыта даже следующая неделя, а уж попытаться представить себе, что будет хотя бы через месяц, было просто невозможно. И вероятность, что пан Юлиуш, советуясь осторожно там и тут, сможет хоть как-нибудь помочь им, даже просто долго укрывать их здесь, в близости к себе и своим родственникам, была мизерна. Однако – словно два затравленных зверя гонимые обстоятельствами и судьбой, свыкшиеся с постоянной угрозой пропасть уже завтра, они приучились ценить каждое мгновение, в котором еще живы и рядом, могут смотреть в глаза друг другу и греть себя какой-то последней, безумной надеждой, в котором есть ночлег, капли покоя и хоть какая-то безопасность. Они приучились быть счастливыми каждому такому мгновению. А уж спокойная неделя рядом с хорошим и дорогим человеком из их прошлой, полной сил, надежд и возможностей жизни, принявшим их со всей своей благородной польской душой, казалась просто наставшим раем…