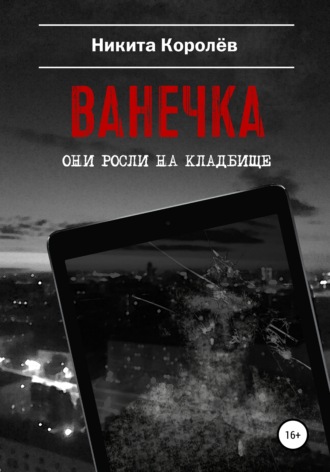

Никита Королёв

Ванечка

Папа на него, видать сильно обиделся. Потому что в одно утро, Ваня рассказывает, его папа просто взял и уехал в компании каких-то людей в одинаковой строгой одежде, не сказав ни слова. Даже вещи свои не забрал. Мама в этот момент сидела на кухне, прикрыв голову руками – очень уж она переживала. А после отъезда папы она тоже стала какой-то странной, только в другом смысле. Каменной какой-то, молчаливой и пугливой: вздрагивает каждый раз, когда Ванечка что-нибудь делает, со своим деревянным коньком играется, еду перестала совсем готовить. Теперь вот он, бедный, по огородам шастает, а ночью здесь конфетками и черным хлебом перебивается. Смотрю вот на его холодное щупленькое тельце, на бледную, как сама Луна, кожу, и даже хочется побежать домой к папочке. Прибежать и заплакать у его ног, признаться во всех моих грехах, потому что все мы грешны, плакать и умолять, умолять и плакать – лишь бы он с нами, грешными, был и не обижался так сильно, как папа Ванечки.

В одну безлунную ночь, когда мы играли, водя пальцами по глубоким буквам на надгробьях и угадывая слова, Ванечка вдруг сказал, что никому меня в обиду не даст. А кто пальцем меня хоть тронет, сильно пожалеет. Он пытался говорить грозно, но голосок у него тоненький, как у меня. Я рассмеялась, а он молчал и только потом тихо, как-то боязливо спросил, буду ли я с ним играть всегда. Я сказала, что буду.

А еще он однажды задрал свою рубашечку и показал три каких-то дырочки на своем животе. Говорит, не помнит, откуда они там взялись. Но они очень забавные. Бывает, наклонюсь перед его бледным животиком, попрошу задрать рубашечку, а сама подчас, смотря в них, любуюсь большой желтой Луной».

Выяснить, почему горничная не выходит на работу и не подходит к телефону, послали только через несколько дней, когда из квартиры уже доносился гнилостный запах.