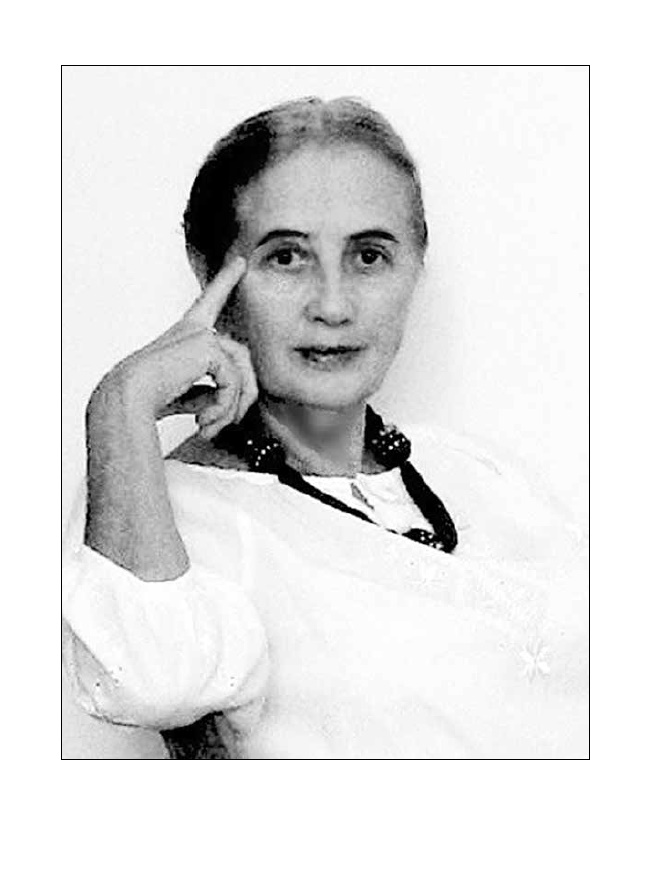

Нагинская Валентина

Мои Сибирские корни

И цветы, и шмели, и трава, и колосья

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет – Господь сына блудного

спросит:

"Был ли счастлив ты в жизни

земной?"

И забуду я всё – вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав

И от сладостных слёз не успею

ответить,

К милосердным коленам припав.

И.Бунин

Глава 1. Родословная

1.1. Кулаки и их потомство

В далёком прошлом кто-то из предков моего отца делал колёса и повозки. Его назвали «Колесник», а членов семью – «Колесниковы». Как давно это было неизвестно. Известно только, что семья переселилась в Сибирь из Вятской губернии в рамках программы правительства о земледельческой миграции, действующей с середины 19 века до1916 года. По сохранившейся записи "два брата Колесниковы Степан и Илья переселились в 1863 году в Сибирь из деревни Починок Вятской губернии. У Степана было два сына – Григорий 19 лет (мой прадедушка) и Кузьма 10 лет. Григорий женился на Чудиновской Анне Сидоровне 17 лет. В 1879 году у них родился сын Никифор», мой дедушка. До 1929 года семья жила в селе Суслово Мариинского уезда Кемеровской губернии.

Дедушку Никифора Григорьевича я помню суровым стариком, замкнутым, немногословным, с увесистой палкой из-за хромоты – следствие болезни тифом. Бабушку Анну Васильевну, я не помню, она умерла, когда мне было 3 года. В их семье было восемь детей: пять сыновей (Савелий, Василий, Семён, Владимир, Никита) и три дочери (Дарья, Елена, Полина).

Судьба людей этого поколения была не простой, многие погибли, были разорены, рассеяны по стране. Не избежала этого и зажиточная по тем меркам семья деда, подвергшаяся раскулачиванию. Отняли дом, хозяйство и всё имущество, а члены семьи лишились ряда прав, в том числе на образование. Но, как известно, и в трагических событиях могут быть положительные последствия. Полина, одна из дочерей деда, говорила, что благодарна советской власти за раскулачивание. Не случись этого, тяжело бы работала и сгорбилась, таская мешки. А вместо этого жила в центе Киева, заведовала большим гастрономом, была красивая, статная и благополучная.

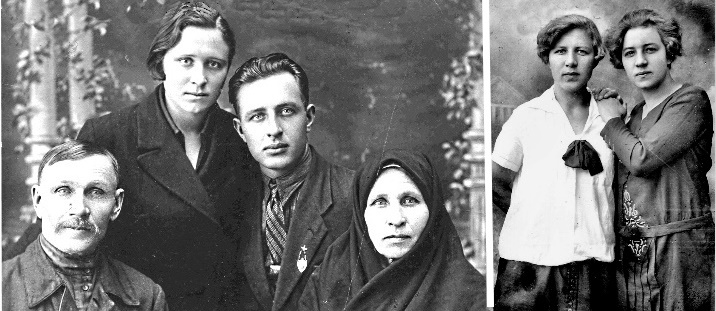

1939 г. Дедушка Никифор, Пелагея, Никита, бабушка Анна Елена Дарья

Другим детям повезло меньше. Моего отца Савелия исключили из Политехнического техникума, как только узнали что он из семьи кулаков. Он получил профессию бухгалтера и во время второй Мировой войны был отправлен на Восточный фронт, откуда возвратился, только в 1946 году. Прошел всю войну и его брат Василий, только на Западном фронте. Никиту не взяли в армию из-за инвалидности. В возрасте 14 лет он нашел гранату, она взорвалась и оторвала ему часть кисти правой руки. Но он хорошо писал и чертил левой рукой и смог получить среднее образование. Владимир и Семён во время войны находились в тюремном заключении, оба отбывали десятилетние сроки в сталинских лагерях. Владимир работал на железной дороге, там произошла крупная авария и он, по существующей тогда практике, попал под массовый арест.

Семен был осуждён за то, что отказался покупать облигации на всю месячную заработную плату. С ним в лагере произошла жуткая история. Семён

тяжело заболел и его, посчитав мертвым, вынесли в морг. Там он пришёл в себя, с трудом выбрался из-под трупов и начал стучать в дверь, чем смертельно напугал сторожа. Выжить в лагере Семёну помогла Анна, которая работала на кухне и была то ли осуждённой, то ли вольнонаёмной, после освобождения они поженились. Дедушка Анну недолюбливал, называл «толстозадой купчихой». Не помню этой особенности её фигуры, но один её глаз косил, во рту блестел золотой зуб, и выглядела она лихой бабёнкой. Но нам детям она нравилась, была весёлой, смешливой, доброй и делала нам подарки.

1953 г. Братья Никита, Владимир, Савелий, Семён

Освобождение Семёна из заключения невероятным образом совпало с возвращением моего отца с фронта. Семён разными путями ехал в родные края и добрался на ближайшую к нашему посёлку ж.– д. станцию именно в тот момент, когда туда прибыл и отец. Денег у Семёна не было, и он пошёл в столовую в надежде, что кто-нибудь из шоферов подвезёт его до Маслянино, а возможно и покормит. Войдя в столовую, он услышал знакомый голос, увидел брата и не поверил своим глазам. Но не подошел, по его виду было понятно, что он из заключения и он побоялся скомпрометировать папу, сидящего в компании офицера. И даже после того, как папин попутчик указал на человека, не сводящего с них глаз, отец не сразу его узнал, что не удивительно после долгих лет заключения. Семён был очень остроумным, говорил коротко, ёмко без расчёта на реакцию окружающих. Впоследствии дом его был необычайно хлебосольным, стол всегда ломился от яств и напитков. Наверное, многолетний голод в лагерях стимулировал делать избыточные запасы.

Без сомнения в прошлом дедушка был прекрасным и полновластным хозяином и держал всю семью в большой строгости. Работали, не зная будней и праздников, дней и ночей. По воскресеньям и церковным праздникам вся молодежь собиралась на сельские гулянки, а грустные парни Колесниковы ехали мимо них на лошади то в поле, то на покос, то в лес на заготовку дров. Сыновья всегда беспрекословно подчинялись отцу даже будучи взрослыми. Однажды отец вместе с дедушкой и двумя братьями поехали на сенокос. После перерыва на обед дедушке показалось, что они слишком долго отдыхают. Он велел начинать работать, но они продолжали смеяться и дурачиться. Дедушка пытался их унять, но они не слушались. Тогда он снял ремень и замахнулся им на папу, офицера прошедшего вторую мировую войну. Тот робко отводил руки отца и только повторял: «Тятя, тятя ты чего, мы сейчас».

После раскулачивания он поселился в Маслянино с семьёй сына и руководил всеми домашними работами. Всё в его усадьбе было в образцовом порядке – огород, сад, пасека, баня с коптильней, хоздворы. Дедушка был мастером на все руки – для всей большой семьи подшивал валенки, ремонтировал обувь, делал санки и упряжь для лошадей, следил за пасекой, коптил окорока, ездил в поле за сеном и в лес "по дрова". Держать лошадей в личном хозяйстве тогда запрещалось, но у дяди Никиты была возможность попросить лошадь на время для каких-либо крупных перевозок. Лошадь давали обычно в плохую погоду, в сильный мороз с северным низовым ветром и позёмкой. Дедушка возвращался с сеном или дровами весь засыпанный снегом, сбрасывал тулуп, разматывал пояс и шарф, снимал шапку, полушубок, собачьи рукавицы, а потом обдирал сосульки с усов и бороды.

Дедушка любил подшучивать и подсмеиваться, и тогда его лицо сияло от удовольствия и озорства. Вслух он не смеялся, отворачивался, и только плечи тряслись. Шутки были не только словесные. Старшая сестра Зоя вспоминает, как они ехали в мороз с дедушкой и дядей Никитой на лошади. Её столкнули с саней, и завернувшись в тулупы, хохотали глядя как она бежит за ними. Деревенские шутки. А однажды, когда сестре Зое не было ещё и трех лет, дедушка с Семёном ехали куда-то зимой на лошади, разговаривали и забыли про неё, сидящую на сене. Отъехав на значительное расстояние, вспомнили: "А где Зойка?!" Семену пришлось бежать обратно по снежной дороге и искать пропажу.

Когда дедушка запрягал лошадь, мы долго его просили прокатить нас, наконец, он соглашался. Домработница Маруся приносила небольшую скамейку и клала её за санками ножками кверху. Дедушка заботливо подкладывал на неё сенца для мягкости, старательно «привязывал» её к саням верёвкой и прикрывал её сеном. Мы, предвкушая удовольствие, удобно усаживались, Маруся открывала ворота, дедушка кричал коням «но!!» – сани трогались, верёвка выскальзывала на землю, а скамейка оставалась на месте. Мы огорчённо вопили, Маруся нас утешала, а через некоторое время всё в точности повторялось… мы опять верили, что верёвка отвязалась случайно.

Дедушка любил пить чай с кагором, но, если его подавали недостаточно горячим, сердился и называл «телячьим пойлом». Иногда дедушка болел и лежал. Но как только просил домработницу «Маруся свари-ка ушицу» все понимали, что дело идёт на поправку. Рыбу находили, было ли это зимой или летом и вскоре дедушка вставал. Своё недовольство дедушка выражал, делая коротко и энергично ложный плевок в сторону : "тьфу!" Чаще всего это о современных порядках, а о модницах говорил: "футы-нуты ноги гнуты". Со смаком произносил «ядреная баба». Младшая сестра Галя вспоминает, что даже пыталась узнать кто эта женщина, по тону деда она понимала, что речь идёт о ком-то достойным внимания и восхищения.

У дедушки было 18 внуков, 7 внуков жили в селе, трое вместе с ним, а остальные, в том числе и я, в другом доме. Не помню, чтобы он со мной чем-то занимался или даже серьёзно разговаривал. Он считал меня плаксой и совершенно справедливо, глаза у меня часто были "на мокром месте" и, как правило, по пустякам. Но в более серьёзных ситуациях я не могла плакать тогда и не могу теперь. Его невнимание меня совсем не обижало, я была даже рада этому, потому, что побаивалась его. К брату Володе он относился более благосклонно: во-первых, мальчик, а главное, похож на него и внешностью, и характером, и всеми повадками. Помню их вместе в одинаковых праздничных рубашках тёмно-синего японского шёлка, подпоясанных кушаками. С внуками, живущими с ним в одном доме, были более близкие отношения. Двоюродная сестра Света вспоминает: зимой, в сумерках топится печка, дедушка сидит, прислонившись к ней спиной, дети играют на полу в полутьме, в слабом свете лампы, горящей в другой комнате. Кто-нибудь из них троих подбирается к деду потихонечку, гладит бороду и вдруг громкое: «ам!!», смельчак отскакивает, а дедушка улыбается. Шалости при дедушке устраивать боялись, можно было и выволочку получить. Например, за такое чудесное развлечение как залезть на стоящий в огороде стог и скатиться в снег, растаскивая вокруг себя клочья сена. Не любил он капризы и слёзы. Когда кто-нибудь плакал, дед ворчал «разинул хайло шире банного угла!» Но я не помню, чтобы дедушка кого-либо бил или даже шлёпал, мне точно не попадало.

А вот угощения иногда бывали. Во время откачки мёда дедушка в сетке на голове колдовал над ульями в саду, а мы дети с опаской наблюдали издали с террасы. Потом нас усаживали за стол и выдавали по блюдечку свежего с сотами мёда, иногда мы получали и конфеты. Время от времени дедушка ездил к дочери Дарье в Алма-Ату и привозил оттуда яблоки – свежие апорт и сухие для компота. Везти тяжести ему было трудно из-за хромоты, поэтому яблок было немного, и нам выдавали по одному. Они быстро исчезали, а мы начинали мечтать о сказочных краях, где все деревья усыпаны яблоками. Вот мечта и сбылась: яблоки в дом всегда есть, но, как оказалось, не только в них счастье.

1.2. Золотоискатели и их дети

Личных воспоминаний о дедушке со стороны матери Петре Ивановиче у меня нет, он умер до моего рождения, нет ни одной его фотографии, и я не знаю, как он выглядел. Семейные легенды о его отце – почти вестерн: золото, убийство, грабёж. Известно, что его предок был сослан в Сибирь из южных или западных областей России за то, что ответил ударом на удар помещика. Сколько поколений назад это было, неясно, реальный отсчёт начинается со второй половины 19 века, с прадедушки Ивана. Работал Иван на золотых приисках сезонно. После удачных находок приезжал домой с "большими" деньгами, кутил, поил всю деревню, дарил подарки, покупал всякие ненужные вещи, вроде бархатных портянок. Когда всё заработанное тяжким трудом растрачивалось до последней копейки, заканчивался и праздник жизни. Мужики сбрасывались, собирали ему деньги на дорогу, и он отправлялся назад на прииск.

Вероятно, во время своих загулов он стал невольным свидетелем убийства. Из рассказов в памяти осталась деталь – раннее туманное летнее утро, Иван стоит на холме и видит происходящее. Во время следствия он поклялся на Библии и дал ложные показания, защищая некоего богатого человека. В чём состояла ложность показаний точно неизвестно. Согласно первой версии, он утверждал, что не видел убийцу, а по второй – видел, но только не подозреваемого, а другого человека. Подозреваемый же был нашим родственником и жил в Анжеро-Сужденске. Вероятно, это был брат бабушки Анны, матери моей мамы, он, по имеющимся документам, носил ту же фамилию, что и она в девичестве и владел лавками. Мама рассказывала, что её часто приглашала к ним в гости, но она не любила к ним ездить, потому что там было много незнакомых и непривычных вещей. Так однажды она откусила кусочек туалетного мыла, очень уж оно вкусно пахло.

1902 г. Наградной знак дедушке Петру

Сын Ивана Пётр тоже работал на золотых приисках. Но в отличии от отца был деловым, основательным, имел хорошее хозяйство. Рассказов и подробностей о нём сохранилось немного. Один сохранившийся в памяти эпизодоврассказан бабушкой Анной, участницей этого события. Они с мужем и четырьмя своими детьми возвращались с приисков на пароходе. Очевидно, что вместе с ними были и другие добытчики, и все везли с собой золото. Во время плавания на пароход напали грабители и под угрозой для жизни пассажиров и их детей всех ограбили. Даже бывалые люди были напуганы, а тем более дети. Одна из сестёр мамы стала после этого плохо слышать и говорить, другая всю жизнь страдала сильнейшими мигренями, а совсем маленькая мама тяжело заболела. Бабушка боялась, что она умрет в пути и ее выбросят за борт (наверное, была жара и плыли долго). Тем не менее какое-то количество золота, спрятанное в одежде бабушки и детей, сохранилось и в дальнейшем семья не бедствовала. Об этом можно судить хотя бы потому, что у них была собственная крупорушка и маслобойня. Мама считала, что всё это было куплено на привезённое золото, к тому же она предполагала по что и лжесвидетельство её деда тоже было не бескорыстным. Может быть, для искупления греха своего отца дедушка Пётр много жертвовал на благотворительность. Сохранился именной серебряный знак, которым его наградила за это Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Также как и семья отца, семья матери подверглась раскулачиванию. Формальной причиной было наличие в доме наёмного работника – молодого парня, который был дальним родственником. Дедушка Пётр Иванович к тому времени умер, и бабушка осталась одна с малолетними детьми. В колхоз она не вступила и продолжала выживать, как могла. Её дочь Елена вспоминала, что однажды они с сестрой возвращались с полевых работ на телеге, запряженной быками. Быки чего-то испугались и понесли, телега перевернулась и все оказались в логу. Девочки со слезами бессилия пытались вытащить телегу и поднять быков, а мимо проезжали с песнями колхозники, но никто не помог. Наверняка среди них были и те, кто пил на деньги отца этих детей. Дедушка был очень строгим, и бабушка не перечила ему ни единым словом. Так, перед Пасхой приезжали в гости родственники из деревень, чтобы и церковь посетить, и у родных погулять. Они останавливались в семье Петра и проходили в чисто прибранный дом с добела отмытыми и отскобленными полами прямо в грязных сапогах. И бабушка не могла им делать замечаний.

Бабушка запомнилась мне тихой, с красивым правильным лицом и совершенно белыми седыми волосами, заплетёнными в косы. Её смерть была первой, которую я помню. Мы уже жили в городе, а она оставалась в селе, и я редко там бывала. Поэтому большой утраты не чувствовала и воспринимала произошедшее только как страшное явление. Я избегала смотреть и на лицо умершей, и на гроб, но всё равно видела его боковым зрением – он отражался на блестящей поверхности самовара, когда мы сидели за столом. Слёзы полились рекой только на кладбище, когда запели "Со святыми упокой, Христе души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная". С тех пор не могу без слёз и волнения слушать прекрасные, одновременно трагичные и полные надежды слова этого канона.

В период раскулачивания оставшееся золото было передано на хранение дальнему родственнику. Он его не возвратил, сославшись на утрату при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Сын этого родственника спустя много лет приезжал к моим родителям с подарками, объяснял обстоятельства пропажи.

Но они им не показались убедительными, а только усилили подозрение, что золото было просто украдено. Хранить золото и обменивать на деньги, в то время было запрещено. Несколько золотых рублей, сохранившихся в семье, лежали в коробочке недоступной для любопытных детей. Но глухонемая тётя Пана, жившая тогда с нами, о них знала. И однажды, когда она была в доме одна, пришла женщина, собирающая на что-то деньги. В наличии их не было, Пана достала коробочку и отдала золотые монеты, не понимая их ценности. Оставался только один золотой рубль, который в память о муже бабушка носила во внутреннем кармане своей длинной юбки. Иногда она его нам показывала и говорила, что отдаст брату Володе, когда тот подрастёт. Но и это не получилось, рубль тоже затерялся.

Общалась Пана с нами с помощью невнятных звуков, но мы её хорошо понимали. Кстати, к старости её речь стала почти нормальной. Пана выполняла разные домашние работы и только на некоторое время её устроили в артель инвалидов. Ей там нравилось, и сама она кому-то понравилась и получила предложение выйти замуж. Но мать и сестры посчитали, что ей лучше остаться в семье и не разрешили ей больше работать. Пана возражала и плакала и это был, пожалуй, единственный из того времени конфликт, который я помню. Так она и прожила свою жизнь, стараясь максимально участвовать в нашей жизни, всегда знала, где и что лежит, подключалась к поиску, но не всегда знала, что именно ищут.

В военное время тётя Евгения, бабушка и глухонемая тётя Пана жили вместе с нами. Помню, что у тёти Евгении сильно болела голова, но с умом было всё в порядке. Всегда что-то нам с братом рассказывала, делала кукол и незатейливые игрушки. У неё был коралловый крестик с образом Спасителя в глазочке, мы часто его рассматривали. Тётя Евгения по праздничным дням совершала религиозные службы на дому, вернее, в бане. Собирались окрестные старушки, приходили мама с тётей Паной и мы с Володей, принаряженные по такому случаю. В Рождество мы с братом бегали к этим старушкам петь праздничный тропарь "Рождество твое Христе Боже наш…". Помню, как бежим очень ранним утром, ещё темно, пусто и туманно от сильного мороза, тишина, только синий снег хрустит под ногами. Прибегаем к старушке в её маленькую избушку, стоим у порога, пытаемся петь, но едва открываем онемевшие от мороза губы. К тому же, смущаемся, и каждый надеется, что другой пропоет за двоих. Наверное, получали от бабушек какие-то подарки, по крайней мере, один я помню. Это были коричневые хлопчатобумажные носочки – большая ценность в те времена. Большинство запомнившихся мне из детства случаев происходило в очень морозные дни. Зимы в 50 годы прошлого столетия были очень суровыми, а одежда и обувь недостаточно тёплыми, поэтому и впечатления остались такими сильными.

После того как бабушка с тётями стали жить в своём домике, службы стали более многолюдными, а тётю Евгению приглашали для совершения разных треб. Она стала чем-то вроде сельского священника. Службы эти чуть было не закончились трагически. Одна из соседок написала куда полагается на маму донос о религиозном дурмане, которым она портит своих детей и окружающее население. К счастью, времена уже были не такими суровыми, на письмо, наверное, не обратили особого внимания и маму не арестовали.

1.3. Родители

Мой папа был старшим и всеми любимым сыном в семье. Звали его не иначе как Саввочка. Имя ему выбрал священник при крещении. Родители не хотели его так называть, потому, что так звали деревенского дурачка. Объясняли это плохими отношениями деда с батюшкой: семья редко посещала церковь и работала по церковным праздникам. Я удивлялась такой мстительности духовного лица в отношении невинного младенца и только через много лет увидела в церковном календаре, что в день рождения папы чествуют св. Савву. Так что священник, по меньшей мере, формально, был прав.

Примерно в годовалом возрасте папа упал с печки в стоящее на плите ведро с кипящей водой. Ожог был тяжелым, и ребенок выжил только благодаря его деду Григорию, который целыми днями и ночами ходил с внуком на руках. Поэтому он относился к нему с особой любовью и всегда держал при себе. Посылал его в лавку за табаком и еще какими-то покупками. У отца оставалась мелочь, и даже образовался личный капитал в размере нескольких копеек. Однажды, в Пасху, когда люди после всенощной разговелись и легли отдыхать, папа отправился в лавку, которая, конечно, была

1925, 1959,1968 гг. Папа Савелий Никифорович

закрыта. Он долго стучал, разбудил заспанного хозяина и попросил взвесить чернослива на 1 или 2 копейки. Хозяин хоть и был сердит, но не отказал. Деда Григория в селе очень уважали, да и нельзя было обидеть постоянного покупателя.

Сохранилась биография папы от 25.12.1940 года, которая заканчивается словами: « Родственников за границей нет. В белой армии не служил, в партии не состоял. В оппозициях участия не принимал, под судом и следствием не был». Папа учился в церковно-приходской школе, затем окончил двухгодичное Коммерческое училище и кооперативные счетоводческие курсы в Томске, командирован для дальнейшего обучения в Политехникум.Выбыл из него «по семейным обстоятельствам», а на самом деле за принадлежность к кулацкой семье. Работал бухгалтером, а после окончания Педагогических курсов в Ленинграде – преподавателем. Он был участником второй мировой войны с самого начала и возвратился домой только год спустя после её окончания.

С его приездом в доме появилось много новых вещей. Даже нижнее бельё у папы было шелковое (офицерам выдавали, чтобы не заводились вши). В большом чугуне варился неведомый ранее рис. Я получила в подарок красивые костяные японские ручки и два чудесных шелковых платья. Но платья пришлось продать, как и почти всё привезенное продали, нужны были деньги на домик для бабушки с тётями. Да и платья всё равно были мне велики. Позже я видела одно из них с красивыми лаковыми пуговицами на пионервожатой.

После демобилизации папа работал некоторое время в Промкомбинате бухгалтером, а потом уехал в Новосибирск. Семья переехала не сразу, мама упорно не хотела покидать Маслянино. В Новосибирске папа преподавал в Учебном комбинате для бухгалтеров, счетоводов и других работников экономического профиля. Там он был занят по 12 часов в день. Уходил рано утром, приходил днём пообедать, минут 15 поспать и снова возвращался на занятия. Оплата была почасовой, заработок зависел от учебной нагрузки, и она у него была двойная. В девятом классе я тоже посещала этот комбинат – училась печатать на машинке. В семье даже обсуждался вопрос, не пойти ли мне по папиным стопам и стать преподавателем счётных дисциплин. Привлекательным моментом для меня было обучение в Москве. К счастью, перед соблазном я устояла, а потом и в Москве пожила 34 года, и преподавателем стала.

В нашей многочисленной семьи папа один зарабатывал деньги, отдавал их маме, а она уже распределяла, как считала нужным. Сам он только иногда ходил на базар купить хорошего мяса или ещё что-нибудь вкусного. Но замученным страдальцем он никогда не выглядел, наоборот, был видным мужчиной – полным, румяным, степенным. Любил приодеться, всегда в свежих рубашках, наглаженных брюках (мамина заслуга), начищенных ботинках, гладко побрит и спрыснут одеколоном "Шипр". В доме мама была полной хозяйкой. Папа так привык, что она всё ему подаёт, что не мог выпить без её чая. То и дело говорил: "Петровна, налей-ка мне стаканчик!"

Папина доброта и терпимость не поддается описанию. В доме всегда жили родственники и просто чужие люди, которых мама приводила, если им негде было ночевать, и никогда папа не высказывал по этому поводу никакого неудовольствия. Ел он всё, что даст мама, всё хвалил и ничего не критиковал. Терпел и мамины религиозные порядки, которые ограничивали многие стороны жизни и постоянно ужесточались. А папа любил ходить в гости, вести застольные беседы, рассказывать разные истории и анекдоты, смеяться. Но это не часто ему удавалось. Мама сборищ не любила, выпивки не поощряла, но дни рождения папы и приезды родственников, всё же отмечались. В конце жизни мама и сама жалела о том, что подвергала отца таким испытаниям.

Характер у папы был спокойным, но иногда бывали и приступы гнева, если что-то не получалось. При этом он краснел, мог в раздражении что-нибудь бросить, выйти их дома. Ни на кого не кричал, он вообще никогда не кричал, а кипел как бы внутри себя. Да и эти вспышки были очень короткими, а потом все продолжалось как обычно. Выражал он свое неудовольствие и другим способом. Однажды папа поехал в Маслянино, чтобы помочь маминой сестре Елене с сенокосом. Они отправился косить сено вдвоем, поскольку муж тёти Иван в это время болел. Вечером перед ужином после целого дня работы обсуждали, сколько скосили, и дядя Ваня заметил, скорее всего, в шутку "могли бы сделать и больше". Папа, молча встал из-за стола и тотчас же, не поужинав и не сказав хозяевам ни слова, возвратился в город, хотя дорога до Новосибирска не близкая – около 200 км на попутных грузовиках и поезде.

Воспитательных бесед папа с нами не вёл, но иногда что-то мягко разъяснял и рассказывал для примера подходящие случаи. Он делал всё возможное, пытаясь создать благополучие в семье и доставить нам радость. Одна сцена, иллюстрирующая это, запечатлелась очень ярко и выглядела в точности как в кино, в какой-нибудь индийской мелодраме. Я болела скарлатиной и лежала в больнице. Можно было бы перенести её и дома, но соседка-врач посчитала, лучше меня изолировать от других детей. В инфекционное отделение посетителей не пускали. Дело было зимой. Папа подобрался через сугробы к окну и я, лежа на кровати, вдруг увидела через оттаявший кружок льда на стекле папино лицо! Он пытался меня подбодрить, улыбался, а потом достал из кармана своего пальто большое яблоко "Апорт» и показал мне. Лучших яблок, чем этот сорт из Алма-Аты я в жизни не ела. В нашей глубинке они всегда были дорогими, а зимой тем более. Тогда же он передал мне смородиновое варенье, с тех пор самое любимое.

В этой больнице со мной произошёл ужасный случай. Проснувшись ночью в палате, я почувствовала сильный страх. Закрылась с головой одеялом и с ужасом ждала что будет. И вдруг на меня что-то упало или прыгнуло. Я замерла, боясь шевельнуться в ожидании, что сейчас буду укушена а, может быть, и съедена. Долго потом не могла понять, что это было. Теперь я думаю, что, скорее всего это была кошка, в худшем случае – крыса. Я не запомнила присутствие кошки в больнице, но этот вариант наиболее правдоподобный.

Остался в памяти и эпизод с поездкой в трамвае, которую папа устроил нам с Володей по приезде в город. День был морозный, и, хотя время не позднее на улице по-зимнему темно. Вагон со слабо светящимися замерзшими окнами был совершенно пустой и настолько промерзший, что даже воздух внутри казался застывшим. На окнах не было даже обычных "глазков" – круглых дырочек в слое льда и инея, оттаянных руками юных пассажиров. Мы прокатились от базара до вокзала и обратно. Холодные сидения и слабый мертвенный свет лампочек совсем не мешали нам с братом чувствовать себя счастливыми.

Для моего сына Миши папа тоже однажды устроил экскурсию и весьма запоминающуюся. Направлялись они в зоопарк, и папа на нужной остановке вышел из троллейбуса, совершенно забыв, что с ним был внук. Ехали они на разных местах, у Миши была привычка в транспорте непременно забраться в какое-то необычное место, например межу сидениями. Не знаю, когда Миша обнаружил, что деда нет, но проехал до конечной остановки, а это очень далеко от зоопарка. Вышел из троллейбуса, нашёл милиционера, и сказал: "Пожалуйста, немедленно свяжитесь с моим папой по телефону, он живёт в Москве.» Просьбу его не выполнили, но выяснили, что дедушка и бабушка живут у Ботанического сада, хоть и на другом конце города, но всё же, поближе чем Москва. Его посадили в нужный автобус, и он самостоятельно и благополучно возвратился домой, ему было тогда 5 лет. Всё это продолжалось несколько часов, и родные были в страшной тревоге – заявили в милицию, искали в транспорте, на улицах. Сестре от волнений стало плохо, и только я была в полном неведении, будучи уверенной, что он у неё дома. Несколько раз я порывалась туда пойти, но тётя была уже в курсе происшедшего и не пускала меня, отвлекая разговорами.

После ухода на пенсию папа постоянно находил себе занятия. Одно из них – мебель для дома, в юности он некоторое время работал плотником. Мебель получалась крепкая, но весьма примитивная, можно сказать "топорная", поэтому успеха у нас не имела. Хотя в полном комплекте и определённой обстановке могла бы сойти за стильную, дизайнерскую мебель. Кстати, один его стеллаж стоит в кабинете мужа моей племянницы. Строил он по заказу в лесу избушки-ветродуйки для отдыха в летнее время. Всё делал добротно, «на века». Любил сажать деревья и кусты, засыпал землёй, удобрениями, утрамбовывал, поливал. Работа эта выполнялась за какую-то минимальную плату, и большинство нанимавшихся людей делало её, как попало, лишь бы воткнуть в землю и получить деньги. В результате только у него саженцы и принимались. Это был тяжелый труд, но он любил это делать и теперь деревья растут на радость людям. Много лет папу постоянно приглашали на временную работу в тюрьму за пределами Новосибирска для составления бухгалтерских отчётов. Заключенные ждали его появления, рассказывали ему свои истории, просили о помощи. Он сочинял им прошения об облегчении участи и другие бумаги.

На пенсии папа много читал, в основном, литературу на военную тему, собирал вырезки из газет и другие документы, поддерживал связь со своими фронтовыми друзьями из разных уголков страны. Они издавали свою газету, где папа был редактором. Намечали встречи, но мама всегда его отговаривала на них ехать. Однажды папа дал сестре прочитать свою переписку. В письмах часто упоминалась какая-то девушка, и папа сказал, он с ней долгое время переписывался, а сейчас она не отвечает. Мама, услышала это из кухни и, вытирая фартуком руки, вошла и спокойно сказала «да умерла уж, наверное, твоя Лена…» и тихо добавила сестре «Господи, всё за жизнь цепляется, а уж здоровья-то нет…»

Главными друзьями папы были его братья. Отношения между ними всегда были прекрасными, и не омрачались никаким ссорами. Они любили собираться вместе по случаю праздников или дням рождения. После празднования в нашем доме братья оставались ночевать. Вспоминали молодость, говорили о жизни, политике, рассказывали анекдоты, подшучивали друг над другом и хохотали. Ночь была практически бессонной для всей семьи. Младшая сестра Галя вспоминает, что тогда ей это было очень досадно, они мешали ей спать. Но благодаря этим бессонным ночам и её хорошей памяти удалось сохранить многие эпизоды жизни наших отцов и дедов. Папу за его солидный вид братья звали «бабай». Когда они собирались у Семёна или у Володи, то прежде чем сесть за стол делали какую-нибудь работу, например, окучивали картошку. Ставили бутылку водки в последнем ряду и соревновались, кто первый дойдёт. Иногда ходили на крутой косогор и тоже ставили наверху бутылку и карабкались туда наперегонки, скатываясь и вновь забираясь наверх со смехом, шутками, а дяди Володя и Семён и с весёлыми матюгами. По рассказам мат у них, побывавших в сталинских лагерях, лился как песня и таковым не воспринимался. В нашей семье никогда не говорили бранных слов, да и на улицах мы его не слышали.