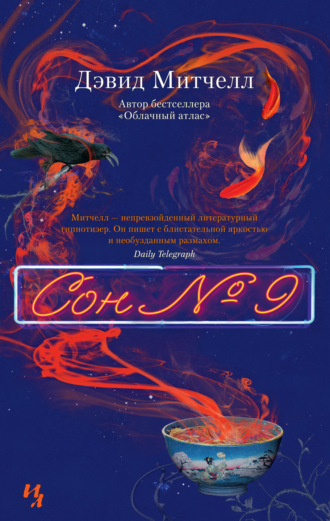

Дэвид Митчелл

Сон № 9

– Когда Пшеничка узнает, она…

Андзю корчит рожицу, произносит голосом Пшенички:

– Может, мать и облекла тебя в плоть, барышня, но мозги тебе вправлю я!

Я смеюсь, как всегда.

– Ты ходила на кухню?

– Я сказала призракам, что я – тоже призрак, и они мне поверили.

Андзю спрыгивает с подоконника и бесшумно приземляется мне в ноги. Я понимаю, что сопротивление бесполезно, поэтому сажусь и вгрызаюсь в хрустящую маринованную редьку. Андзю проскальзывает ко мне под футон и обмакивает омоти в соевый соус.

– Мне снова снилось, что я летаю. Только приходилось махать крыльями изо всех сил, чтобы удержаться в воздухе. Подо мной люди ходили туда-сюда, а еще там был полосатый цирковой шатер, в нем жила мама. Я хотела спикировать на нее, но тут меня разбудил комар.

– Ты только не падай во сне.

Андзю жует.

– Что?

– Если не проснешься, когда снится, что падаешь на землю с высоты, то на самом деле умрешь, прямо в постели.

Андзю продолжает жевать.

– Это кто так говорит?

– Ученые так говорят.

– Чепуха.

– Ученые это доказали!

– Если ты во сне сверзился на землю и от этого умер на самом деле, то как другие узнают, что тебе снилось?

Пока я это осмысливаю, Андзю молча наслаждается победой. Лягушки то начинают свой концерт, то умолкают, будто миллионы маримб[39]. Где-то далеко спит море. Мы жуем одну омоти за другой. Вдруг Андзю начинает говорить странным голосом – я такого еще не слышал:

– Я больше не вижу ее лица, Эйдзи.

– Чьего лица?

– Маминого. А ты?

– Она болеет. Ее лечат в специальной больнице.

Голос Андзю дрожит.

– А если это неправда? А?

Что это с ней?

– Это правда! – Я будто нож проглотил. – Она такая же, как на фотографиях.

– Фотографии старые.

Вот зачем оно мне сейчас?

Андзю вытирает глаза ночной рубашкой и отводит взгляд. Стискивает зубы. Я прямо слышу, как у нее перехватывает в горле.

– Сегодня после обеда, когда ты был на тренировке, Пшеничка послала меня в магазин госпожи Танака за пачкой стирального порошка. Там была госпожа Оки со своей сестрой из Кагосимы. Они стояли в глубине магазина и не сразу меня заметили, поэтому я все слышала.

Нож вонзается мне в кишки.

– Что ты слышала?

– Госпожа Оки сказала: «Эта девчонка Миякэ носа сюда не кажет». Госпожа Танака сказала: «Да разве она посмеет!» А госпожа Оки сказала: «Конечно не посмеет. Бросила двоих детишек на бабушку и дядьев, а сама живет в Токио со своими роскошными ухажерами, роскошными квартирами и роскошными машинами». Потом она увидела меня.

Нож поворачивается.

Андзю сдавленно всхлипывает, ловит ртом воздух.

– И что?

– Ну, она выронила яйца из рук и поскорее вышла.

В лунном свете тонет мотылек. Я вытираю Андзю слезы. Они такие теплые. Она отталкивает меня и упрямо съеживается.

– Послушай… – Я гадаю, что бы такое сказать. – Знаешь, эта госпожа Оки и ее сестра из Кагосимы, да и госпожа Танака вместе с ними, – настоящие ведьмы. И они пьют свою мочу.

Предлагаю ей ломтик маринованного дайкона, но Андзю качает головой. Лишь бормочет:

– Разбитые яйца. Повсюду.

«Фудзифильм» показывает 02:34. Спать. Спать. Хочется спать. Веки тяжелеееееееееют. Ничего подобного. Ну дайте мне поспать. Пожалуйста. Мне завтра на работу. Уже сегодня. Закрываю глаза – и вижу тело, падающее в никуда. Кубарем. Таракан все еще сражается с клеем. У тараканов есть особые органы чувств, благодаря которым они пускаются наутек прежде чем информация об опасности поступает в мозг. И как только ученые это выяснили? Тараканы жрут даже книги, если не попадется ничего посочнее. Кошка бы вышибла из Таракана дух. Кошка. Кошка знает тайну жизни и смерти. В среду вечером прихожу с работы.

– Ну, как дела в конторе, любезный? – спрашивает Бунтаро, потягивая из банки кофе со льдом.

– Неплохо, – отвечаю я.

Бунтаро допивает последние капли.

– А как твои коллеги?

– Я почти ни с кем еще не знаком. Суга, парень, место которого я займу, воображает себя наикрутейшим киберзлодеем. Госпожа Сасаки, моя начальница, особой любви ко мне не питает, но, вообще-то, она хорошая. Господин Аояма, ее начальник, такой надутый тип, что удивительно, как он не попискивает при ходьбе.

Бунтаро закидывает банку в мусорное ведро, и тут появляется посетитель со стопкой видеокассет. Я забираюсь в свою капсулу, падаю на футон и в сотый раз читаю письмо Акико Като. В комнате сгущаются сумерки, и я решаю поиграть на гитаре. На нормальные светильники денег у меня нет, поэтому приходится довольствоваться обшарпанной настольной лампой – мой предшественник оставил ее в шкафу. Внезапно признаюсь себе, что напрасно всю жизнь тешил себя смехотворной надеждой, будто, приехав в Токио, рано или поздно встречу отца. Это достойно жалости. Однако правда не приносит мне никакого освобождения, а наоборот, погружает меня в такое уныние, что играть на гитаре больше не хочется. Складываю футон в подобие кресла, усаживаюсь и включаю телевизор, на прошлой неделе обнаруженный у мусорных баков. Телевизор – полное дерьмо. Зеленый цвет в нем становится сиреневым, а синий – розовым. Я настроил пять каналов и еще один с помехами. Все передачи – тоже дерьмо. Губернатор Токио заявляет, что в случае землетрясения все негры, латиноамериканцы и корейцы взбесятся и начнут грабить, насиловать и мародерствовать. Переключаю канал. Фермер рассказывает, как свиньи жиреют на своем дерьме. Переключаю канал. Токийские «Гиганты» разгромили хиросимского «Карпа»[40]. Достаю из холодильника упаковку уцененного суси. Переключаю канал. Участникам игрового шоу задают вопросы о мелких подробностях отрывка из фильма, который они только что видели. Краем глаза замечаю крадущуюся тень. Она бросается на меня, и я едва не роняю свой ужин на пол.

– Ой!

Мне под ноги прыгает черная кошка. Зевает во всю свою клыкастую пасть. Кончик хвоста у нее белый. На шее – ошейник в шотландскую клетку.

– Кошка, – бессмысленно бормочу я, пока пульс пытается вернуться к нормальному ритму.

Должно быть, она спрыгнула с карниза на балкон и пролезла сквозь дыру в москитной сетке.

– Вали отсюда!

Кошка не из тех, кого легко смутить. Я резко топаю ногой – обычно это отпугивает животных, но кошку этим не проймешь. Она смотрит на суси и облизывается.

– Послушай, – говорю я, – пойди и поищи домохозяйку, у которой в холодильнике полно остатков ужина.

Кошка не удостаивает меня ответом.

– Ладно, дам тебе блюдечко молока, – говорю я ей. – А потом уходи.

Не успел я наполнить блюдечко, как кошка его опустошает. Наливаю еще.

– Больше не получишь.

Кошка лакает молоко, на этот раз помедленнее, а мне становится интересно, с каких это пор я разговариваю с животными. Она смотрит, как я сдуваю пушинку с остатков суси. В итоге мне достается пачка крекеров, а Кошка уминает свежего тунца, осьминога и тресковую икру.

Когда выходишь из здания вокзала Уэно в парк, к концертному залу и музеям, то, если обогнуть фонтан, попадаешь в густые высокие заросли. Здесь, в палатках, сооруженных из отрезов небесно-голубой строительной пленки и деревянных шестов, живут бездомные. В палатках получше есть даже двери. Наверное, именно там живет Дама с фотографиями. Во вторник, прямо перед обеденным перерывом она появилась у стойки для приема заявлений. Это был самый жаркий день за всю неделю. Асфальт размяк, как подтаявший шоколад. На ней был плотно повязанный головной платок, длинная юбка непонятной расцветки и разношенные теннисные тапочки. Сорок, пятьдесят, шестьдесят лет – по обветренному лицу с глубоко въевшейся грязью возраст не угадать. Суга с ухмылкой заявил, что у него перерыв, и улизнул в туалет предаваться самобичеванию. Бездомная женщина чем-то напоминала крестьянок с Якусимы, только позаторможенней. Взгляд рассеянный, голос надтреснутый и шипящий.

– Я их потеряла.

– Что вы потеряли?

Она переминается с ноги на ногу:

– Вам их еще не приносили?

Тянусь к стопке бланков для заявлений о пропаже:

– Так что вы потеряли?

Она кидает на меня быстрый взгляд:

– Фотографии.

– Вы потеряли фотографии?

Она достает из кармана луковицу и начинает счищать хрустящую коричневую шелуху. Пальцы темные, в струпьях.

Пробую по-другому:

– Вы потеряли фотографии в поезде или на вокзале?

Она уклончиво говорит:

– Старые-то нашлись…

– Мне бы очень помогло, если бы вы рассказали немного подробнее о…

Она лижет луковицу.

– А вот новых так и нет.

– Это были ценные фотографии?

Она надкусывает луковицу. Луковица хрустит.

Госпожа Сасаки выходит из кабинета и кивает Даме с фотографиями.

– Ну и жара сегодня.

Дама с фотографиями мямлит сквозь луковую жвачку:

– Они мне нужны, чтобы прикрыть часы.

– Боюсь, сегодня у нас нет ваших фотографий. Может быть, завтра найдутся. Попробуйте поискать у пруда Синобадзу[41].

Дама с фотографиями морщит лоб:

– С чего бы им там быть?

Госпожа Сасаки пожимает плечами:

– Как знать? В жару там прохладно.

Она кивает:

– Как знать…

И бредет прочь.

– Она постоянный клиент?

Госпожа Сасаки наводит порядок на письменном столе.

– Мы – пункт в ее расписании. Будь с ней повежливее, это ведь нетрудно. Ты понял, что за фотографии она имела в виду?

– Наверное, какой-нибудь семейный альбом?

– Сначала я тоже восприняла ее слова буквально. – Госпожа Сасаки, как всегда, рассудительна. – Но похоже, она говорит о своих воспоминаниях.

Женщина исчезает в дрожащем мареве зноя. Цикады стрекочут то тише, то громче.

– Мы – это всего лишь наши воспоминания.

Луна сдвигается. Андзю успокаивается, маленькими глоточками пьет чай. Я где-то на границе между сном и бодрствованием. Изо всех сил пытаюсь вспомнить мамино лицо. Вроде бы помню запах ее духов, но точно сказать не могу. Андзю пристраивается мне под бочок. Она все еще думает о маме.

– Последний раз мы с ней виделись в Кагосиме, у дяди Толстосума. Когда в последний раз уезжали с Якусимы.

– В день рождения на тайном пляже. Два года назад?

– Три. Два года назад день рождения был на надувной лодке.

– Она очень неожиданно уехала. Пробыла целую неделю, а потом просто исчезла.

– Хочешь, расскажу секрет?

Я тотчас просыпаюсь:

– Настоящий?

– Я уже не маленькая. Конечно настоящий.

– Тогда давай.

– Пшеничка велела никому не рассказывать, даже тебе.

– О чем?

– О том, почему мама тогда уехала.

– И ты три года молчала? Я думал, она уехала, потому что заболела.

Андзю зевает, равнодушная к тому, что я думаю или думал.

– Ну, рассказывай.

– В тот день я приболела. Ты ушел на тренировку. Я делала уроки за столом на первом этаже. Мама стала готовить тэмпуру[42].

У Андзю какой-то вялый голос. Уж лучше б она разревелась.

– Она обмакивала в кляр все подряд.

– В каком смысле все подряд?

– Ну, несъедобные вещи. Свои часики, свечку, чайный пакетик, лампочку. Лампочка лопнула в кипящем масле, а мама расхохоталась. Кольцо. Потом она выложила все это на блюдо с зеленью и поставила передо мной.

– И что ты сказала?

– Ничего.

– А она?

– Она сказала, что это игра. Я сказала: «Ты пьяная». Она ответила, что это все из-за Якусимы. Я спросила, почему она не может играть без выпивки. Она спросила, почему мне не нравится, как она готовит. Стала заставлять меня есть, сказала, что я должна быть послушной девочкой. Я сказала: «Такое не едят». А она рассердилась. Помнишь, как иногда мы ее ужасно боялись? Я забыла, как она выглядит, но это хорошо помню.

– А потом что было?

– Пришла тетя Толстосум и увела ее в спальню. Я слышала… – Андзю сглатывает слюну. – Она плакала.

– Мама плакала?

– Тетя Толстосум вернулась и сказала, что если я хоть кому-то проболтаюсь, то придет злой доктор и заберет маму. – Андзю морщит лоб. – Поэтому я вроде как заставила себя об этом забыть. Но не по-настоящему.

Ухает сова.

Мне надо поспать.

Андзю раскачивается, медленно-медленно.

Вдалеке лает собака, потревоженная реальностью или воспоминанием.

– Не уезжай завтра в Кагосиму, Эйдзи.

– Я должен ехать. Я играю в защите.

– Не уезжай.

Я не понимаю:

– Почему?

– Ну, раз ты так, то езжай. Мне плевать.

– Я же всего на два дня…

– Не тебе одному можно поступать по-взрослому! – огрызается Андзю.

– И что это значит?

– Я-то знаю, а ты догадайся.

– Что ты задумала?

– Узнаешь, когда вернешься со своего футбола!

– Скажи!

– Я тебя не слышу. Ты в Кагосиме.

– Скажи!

Мне тревожно.

В голосе Андзю злорадство:

– Вот увидишь. Увидишь.

– А, никому не интересно, что ты там задумала!

– Утром я видела жемчужную змею.

Теперь я уверен, что она врет. Жемчужная змея – это глупая сказка, которую бабушка рассказывает, чтобы нас напугать. Якобы давным-давно, еще до рождения бабушки, в нашем амбаре завелась змея, которая своим появлением возвещает близкую смерть. Мы с Андзю в это больше не верим, только бабушке невдомек. Мне обидно, что Андзю думает, будто меня можно запугать россказнями о жемчужной змее. Мартовская птица-полуночница пытается вспомнить свою песню. Она то и дело сбивается и начинает заново. Каждую весну я вспоминаю об этой птице, а к сезону дождей снова забываю. Потом мне все же хочется помириться с сестренкой, но она уже спит или притворяется спящей.

Я не замечаю, как стрелки «Фудзифильма» контрабандой протаскивают три часа через границу времени. До рассвета еще часа два. Липкая паутина ночи сплетена на три четверти. На работе я весь день буду как выжатый лимон. Госпожа Сасаки предупредила, что в субботу дел больше, чем в будни, потому что те, кто едет на работу, следят за своими вещами лучше, чем те, кто в выходные отправляется за покупками или с пятницы гуляет всю ночь напролет; кроме того, многие ждут субботы, чтобы прийти за потерянным. Наверное, повсюду будут крутиться репортеры, вынюхивая что-нибудь новенькое про господина Аояму. Бедняга. Внезапно и бесцеремонно, словно пуля в барабанную перепонку, трезззззззззвонит телефон. Буравящий звук вселяет чувство вины и страха. Телефон трезззззззззвонит. Странно. Телефон появился у меня только на прошлой неделе. Никто не знает моего номера. Телефон трезззззззззвонит. А вдруг это какой-нибудь извращенец забавляется, выбирая номера наугад? Стоит ответить, как этот псих мигом окажется в моем душе[43]. Ни за что. Телефон трезззззззззвонит. Бунтаро? Что-то случилось? Но что? Телефон трезззззззззвонит. Стоп. В «Осуги и Босуги» узнали мой номер – допустим, коллега Акико Като прочитала мое письмо прежде, чем та пустила его в машинку для резки бумаг, и невольно прониклась сочувствием к моему положению. Она связывается с моим отцом, который дожидается, когда уснет его жена, а потом собирается с духом и звонит мне. За закрытыми дверями звучит его напряженный хриплый шепот: «Возьми трубку!» Телефон трезззззззззвонит. Пора решать. Нет. Пусть заткнется. «Возьми трубку!» Я срываюсь с футона, застреваю в складной раме, спотыкаюсь о футляр от гитары и хватаю трубку:

– Алло!

– Гони голод вон – съешь пиццу «Нерон»! – выпевает мужской голос.

– Алло!

– Гони голод вон – съешь пиццу «Нерон»! – слегка раздраженно повторяет он.

– Да, это я уже слышал.

– Ну, это же не я сочинил такой дурацкий джингл. – Голос масляный, не очень трезвый.

– И не я.

– Послушайте, молодой человек, вы принесли нам в офис флаеры, где написано, что первые двести человек, которые позвонят вам до или после часа пик и пропоют «Гони голод вон – съешь пиццу „Нерон“», бесплатно получат пиццу среднего размера на свой выбор. Что я и сделал. Я хочу, как обычно, «Камикадзе»: корж с моцареллой, банан, перепелиные яйца, гребешки, тройная порция перца чили, чернила осьминога. Перец не режьте. Я его посасываю. Это помогает мне сосредоточиться. Итак, я попал в число первых двух сотен или нет?

– Это шутка?

– Ни в коем случае. Я всю ночь на работе и умираю от голода.

– По-моему, вы ошиблись номером.

– Не может быть. Это пиццерия «Нерон», так ведь?

– Нет.

– Вы уверены?

– Ага.

– Значит, я позвонил кому-то домой в четвертом часу утра?

– Угу.

– Ох, прошу прощения. Извините, пожалуйста. У меня нет слов.

– Не волнуйтесь. У меня все равно бессонница.

– Прошу прощения, я говорил с вами таким пренебрежительным тоном! Я думал, что вы – бестолковый разносчик пиццы.

– Ничего-ничего. Кстати, у вашей пиццы, должно быть, очень странный вкус.

Он горделиво посмеивается. Он старше, чем я думал.

– Мое собственное изобретение. В «Нероне» эту пиццу назвали «Камикадзе» – я однажды слышал, как девушка, что принимает заказы, говорит так повару. Тут весь секрет – в банане. Он склеивает все вкусы воедино. Ну, не стану вас больше задерживать. Еще раз примите мои самые искренние извинения за мой непростительный поступок. У меня нет оправдания. – Он кладет трубку.

Я просыпаюсь в одиночестве. В окне тают летние звезды. На полу лежит небрежно отброшенный футон Андзю. Как обычно. Интересно, она снова забралась на крышу? Приподнимаю москитную сетку:

– Андзю? Андзю!

Ветер раскачивает бамбук, наяривает лягушачий хор. Да ну ее, Андзю. Хочет дуться, пусть дуется. Через пятнадцать минут я уже одет, сыт и шагаю по дороге к бухте Анбо. На плече – спортивная сумка, на голове – новая бейсболка, подарок Андзю, купленный на карманные деньги от дяди Асфальта. Ловлю взглядом паром на Кагосиму, освещенный, как звездолет на стартовой площадке, и от волнения меня пробирает дрожь. Наконец-то этот день настал. Я еду в Кагосиму и отказываюсь чувствовать себя виноватым из-за того, что на одну-единственную ночь покидаю свою глупую завистливую сестренку. Отказываюсь. И не верю в то, что она ночью наговорила о маме. В последнее время Андзю какая-то странная. Метеор царапает темный пурпур неба. Темный пурпур неба затирает царапину метеора. И тут мне в голову приходит грандиозная мысль. Самая замечательная мысль в моей жизни. Я начну тренироваться, тренироваться и тренироваться и стану таким выдающимся футболистом, что в свой двадцатый день рождения буду играть за Японию против Бразилии в финале Кубка мира. На шестидесятой минуте Япония будет проигрывать восемь – ноль, тогда меня вызовут на замену, и я сделаю три хет-трика[44] подряд к концу дополнительного времени. Обо мне заговорят международные пресса и телевидение. Мама будет так гордиться мной, что бросит пить, но самое главное – отец видит меня, узнаёт и едет в аэропорт встречать самолет нашей команды. Конечно, Андзю тоже там, вместе с мамой, и мы воссоединяемся на глазах у всего мира. Как здорово. Как просто. Я весь горю от собственной гениальности и обретенной надежды. Светает. Иду по висячему мосту и вижу высверк на воде. Прыгает лосось.

Ближе к устью речное русло расширяется, а долина становится крутой и узкой. Пшеничка и старики из Анбо называют ее Горловиной. Здесь полно призраков, но мне не страшно. Я и боюсь, и надеюсь, что Андзю меня где-то подстерегает. Между сосен мерещатся лица, которых на самом деле нет. Там, где в сезон дождей дорогу подтапливает, ворота-тори отмечают начало тропинки, змейкой бегущей вверх по холму, к храму бога грома. Пшеничка запрещает там играть, говорит, что, если не считать кедров Дзёмон[45], бог грома – самый древний обитатель Якусимы. Если выказать ему неуважение, то, едва выйдешь в море, он нашлет цунами, чтобы утопить обидчика. Андзю хотела спросить, не случилось ли так с дедушкой, отцом мамы, но я взял с нее слово, что она этого не сделает. Госпожа Оки говорила кому-то из моих одноклассников, что дедушка напился до бесчувствия и утонул в канаве. Так или иначе, жители деревни никогда не беспокоят бога грома по таким мелочам, как экзамены, деньги или свадьбы – с этим они идут в новый храм отца Какимото, что рядом с банком. Но с просьбой о рождении ребенка, за благословлением рыбацкой лодки или с заупокойной молитвой об умерших родственниках они взбираются по ступеням храма бога грома. Всегда в одиночку.

Я смотрю на свои часы с эмблемой Зэкса Омеги. Времени полно. Сегодня в Кагосиме начинается мой путь на Кубок мира, а для этого нужна помощь. Поиски отца – большое дело. Для нас с Андзю нет ничего важнее. Тут и думать нечего. Я забрасываю спортивную сумку за покрытый мхом камень и, подстегиваемый своими гениальными мыслями, бегу наверх по скользким от грязи ступеням.

Кладу трубку. Странный тип, чего он так долго извинялся? Может, хоть этот звонок снимет с меня заклятье бессонницы. Может, тело осознает, как оно устало, и наконец-то отключится. Ложусь на спину и пялюсь вверх, делая ходы шахматным конем по плиткам потолка, пока не забываю, на каких уже был. Начинаю снова. После третьей попытки до меня доходит бессмысленность этого занятия. Если мне не удается уснуть, то с таким же успехом можно думать о письме. О Другом Письме. О Большом Письме. Оно пришло – когда же? – в четверг. Вчера. Ну хорошо, позавчера. Я вернулся в «Падающую звезду» совершенно без сил. На девятой платформе, самой дальней от бюро находок, кто-то забыл тридцать шесть шаров для боулинга, а Суга снова проделал свой фокус с исчезновением, так что мне пришлось перетаскивать их оттуда самому, один за другим. Позже оказалось, что они принадлежат команде, которая ожидала их прибытия на Центральном токийском вокзале. Выясняется, что, когда дело касается потерянного имущества, законы вероятности работают иначе. Госпожа Сасаки однажды обнаружила в тележке человеческий скелет, засунутый в рюкзак. Его забыл в поезде студент-медик, возвращаясь с прощальной вечеринки у профессора. В общем, я, обливаясь потом, прихожу в «Падающую звезду», а Бунтаро сидит на табуретке за конторкой, ложка за ложкой отправляет себе в рот мороженое из зеленого чая и изучает в лупу какой-то листок бумаги.

– Эй, парень, – говорит он, – хочешь посмотреть на моего сына?

Это странно, потому что Бунтаро как-то говорил, что у него нет детей. Он показывает листок с расплывчатым темным пятном. Я недоуменно гляжу на своего домовладельца.

– Чудеса ультразвукового исследования! – с гордостью восклицает он. – В утробе!

Смотрю на живот Бунтаро.

– Очень смешно. – Бунтаро укоризненно глядит на меня. – Мы уже решили, как его назовем. Вернее, жена решила. Но я согласен. Сказать тебе, какое имя мы выбрали?

– Конечно, – отвечаю я.

– Кодаи. «Ко» – путешествие, «даи» – великий. Великое Путешествие.

– Классное имя, – говорю я (и действительно так думаю).

Бунтаро любуется на Кодаи под разными углами:

– Видишь его носик? А вот ножка. Прелесть, а?

– Прелестней не бывает. А это что за креветка?

– А откуда мы, по-твоему, знаем, что он – это он, а, гений?

– О! Извините.

– Тебе пришло еще одно письмо. Я бы соорудил для тебя персональный почтовый ящик, но не хочу лишать себя удовольствия вскрывать письма жильцов над паром. Вот.

Он вручает мне простой белый конверт. На почтовом штемпеле значится пункт отправления – Миядзаки; из Кагосимы письмо переслал дядя Толстосум. Вскрываю конверт и обнаруживаю три измятых листка. На телеэкране сталкиваются вертолеты и взрываются здания. Брюс Уиллис снимает темные очки и, прищурившись, смотрит на этот ад. Читаю первую строчку и понимаю, от кого письмо. Запихиваю его в карман куртки и взбираюсь по лестнице – не хочу, чтобы Бунтаро заметил, как я потрясен.

К храму бога грома ведут ступени, затянутые паутиной. Она цепляется за меня, рвется и липнет к лицу. Леденцово-прозрачные пауки. Я спотыкаюсь, пачкаю колени в грязи. Не хочется вспоминать истории о призраках умерших детей, которые обитают на этих ступенях, но то, что не хочется вспоминать, тут же и вспоминаешь. Над головой нависают гигантские папоротники. В расселинах среди корней прячутся речные крабы. Скачет олень, исчезает в зарослях. Думаю о потрясающем воссоединении с отцом после того, как мой потрясающий план воплотится в жизнь, бегу, бегу и вдруг оказываюсь на поляне перед храмом, на самой вершине холма. Отсюда видно все на многие мили кругом. К рассветному небу рывками вздымаются горы. Заря разглаживает море. Мне видны даже иллюминаторы якусимского парома. Взволнованный, приближаюсь к колоколу, оглядываюсь по сторонам, надеясь увидеть взрослого и спросить разрешения. Я никогда еще не будил бога. Каждый Новый год Пшеничка водит нас с Андзю в храм на берегу бухты, покупает новые амулеты с нашим знаком зодиака, но это всего лишь увеселительная прогулка, чтобы увидеться с родственниками и соседями и дать им потрепать нас по голове. Здесь же все по-настоящему. Волшебство всерьез. Только я и бог грома в своей замшелой дреме. Хватаю веревку, на которой раскачивается язык колокола…

Первый удар плещет по лесу, распугивая фазанов.

Второй удар сотрясает реактивные истребители в вихревых потоках.

Третий удар навеки захлопывает железные врата.

Интересно, слышен ли звон колокола там, где обиженно прячется Андзю? Вот вернусь завтра и расскажу, что это был я. Она никогда не признается, но моя смелость произведет на нее впечатление. Это похоже на то, о чем она обычно мечтает. Я приближаюсь к храму. Бог грома злобно глядит на меня. Его лицо – ненависть, тайфун и ночной кошмар, сплетенные воедино. Отступать поздно. Он проснулся. Моя монетка со звоном падает в ящик для пожертвований, я трижды хлопаю в ладоши и закрываю глаза.

– Доброе утро, э-э, бог грома. Меня зовут Эйдзи Миякэ. Мы с Андзю и Пшеничкой живем в доме у начала дороги через долину, за большой фермой Каваками. Но ты, наверное, это знаешь. Я разбудил тебя, чтобы просить помощи. Я хочу стать лучшим футболистом Японии. Это очень-очень важно, поэтому, пожалуйста, не наказывай меня геморроем, как того таксиста.

– А что взамен? – спрашивает тишина.

– Когда я стану знаменитым футболистом, то, э-э, вернусь сюда и построю заново твой храм, и все такое. А пока можешь взять все что угодно из того, что у меня есть. Бери. Даже спрашивать не нужно, просто бери.

Тишина вздыхает:

– Все что угодно?

– Все что угодно.

– Все? Ты уверен?

– Я сказал «все что угодно», значит так оно и есть.

Тишина длится девять дней и девять ночей.

– Будь по-твоему.

Открываю глаза. За плавником самолета тянется золотисто-розовая струя. Голуби кружат молитвенными мельницами. Внизу, в бухте Анбо, паром на Кагосиму дает гудок; видны подъезжающие машины. Миллионы лесных часов трепещут, мечутся, визжат и завывают, пробуждаясь к жизни. Я срываюсь с места и лечу вниз по скользким от грязи ступеням, где призраки умерших детей растворяются в первых лучах солнца.

Горная клиника Миядзаки

25 августа

Здравствуй, Эйдзи!

С чего же мне начать? Одно письмо у меня получилось раздраженное, другое – жалостливое, третье – остроумное, оно начиналось словами «Привет, я – твоя мать, приятно познакомиться». Потом еще одно начиналось с «Прости меня». Они все скомканы, валяются вокруг мусорной корзины в углу. С меткостью у меня слабовато.

Лето жаркое, правда? Я поняла, что так и будет, когда сезон дождей не настал в положенный срок. (А на Якусиме, наверное, сплошные дожди. Ну, это не новость.) Тебе уже почти двадцать лет. Двадцать. Куда ушли годы? Знаешь, сколько мне исполнится через месяц? Столько, что и сказать стыдно. Я здесь, чтобы подлечить нервы и справиться с алкоголизмом. Мне очень не хотелось возвращаться на Кюсю, но здесь, в горах, все-таки попрохладнее. Мой лечащий врач посоветовала написать тебе. Сначала я отказывалась, но она меня переупрямила. Нет, это я неправильно выразилась. Я хочу написать тебе, но после стольких лет гораздо легче не писать. Вот только есть одна история, точнее, череда воспоминаний. Врач утверждает, что от боли, которую они мне причиняют, можно избавиться, лишь рассказав о них тебе. Считай, что я пишу все это из эгоизма. В общем, как-то так.

Когда-то я, молодая мать, жила в Токио с двумя малышами – с тобой и с Андзю. За квартиру платил ваш отец, но эта история не о нем и даже не об Андзю. А о нас с тобой. В те дни можно было сказать, что я неплохо устроилась: апартаменты в двух уровнях на девятом этаже в модном квартале, жардиньерки на балконе и очень богатый любовник, которому не нужно стирать рубашки, потому что для этого у него есть жена. Когда я покинула Якусиму, признаюсь, вы с Андзю не входили в мои планы, но жить так, как я жила двадцать лет назад, было лучше, чем гнуть спину на апельсиновых плантациях и перемывать косточки соседям, к чему готовили меня мать (твоя бабушка) и родичи Синтаро Бабы, которому меня (за моей спиной, как водится) прочили в жены. Он, между прочим, как был грубияном и невежей четверть века назад, так им и остался, и в этом я совершенно уверена.

Писать об этом тяжело.

Я была несчастна. Меня, двадцатитрехлетнюю, называли красавицей. Но единственная компания, на которую может рассчитывать молодая мать, – это такие же молодые мамаши. А они – самый жестокий клан на свете, если ты в него не вписываешься. Когда они выяснили, что я «вторая жена», то решили, что я оказываю дурное влияние, и обратились к администрации дома с требованием меня выселить. Ваш отец был достаточно влиятелен, чтобы воспрепятствовать этому, но никто из них больше не сказал со мною и двух слов. Как ты понимаешь, на Якусиме про вас не знали (пока еще), и я даже думать не могла о том, чтобы вернуться и постоянно сносить любопытные взгляды.

Примерно тогда же твой отец завел себе новую любовницу. Ребенок не добавляет женщине привлекательности. Двойня сокращает сексапильность вдвое. Наш разрыв был отвратителен – поверь мне, подробностей тебе лучше не знать. (Да я сама не хочу их вспоминать.) Когда я была беременна, он клялся, что обо всем позаботится. Наивный цветок, я не понимала, что он говорил только о деньгах. Как все слабаки, он напускал на себя смущенный вид и полагал, что все его простят. Делом занялись его адвокаты, и я больше никогда его не видела. (И никогда этого не хотела.) Мне было позволено жить в той самой квартире, но не продавать ее – мыльный пузырь экономики раздувался, и цены на недвижимость удваивались каждые полгода. Все произошло вскоре после того, как вам исполнился год.

Я была дурной женщиной. (Я никогда не была хорошей, но, по крайней мере, сейчас я это понимаю.) Некоторые женщины созданы для материнства, словно были матерями еще до того, как ими стали, я же ни в коей мере не была для этого приспособлена. Я и сейчас терпеть не могу маленьких детей. Все деньги, что адвокат вашего отца присылал на ваше содержание, я тратила на нелегальную няню-филиппинку, чтобы иметь возможность уходить из дома. Я часто сидела в кафе и разглядывала прохожих. Моих сверстниц, которые работают в банках, составляют букеты, ходят за покупками. Занимаются повседневными делами, которые я так презирала, пока не забеременела.

Прошло два года. Я работала в ночном баре, но совершенно разочаровалась в жизни. Я подцепила очередного богатого покровителя, и каждый раз, когда я возвращалась домой, вы с Андзю напоминали мне о том, с чем богатые покровители нас оставляют. (Пеленки, бесконечный плач и бессонные ночи.) Однажды утром мы с тобой остались дома вдвоем: накануне у тебя был жар, поэтому в детский сад няня повела только Андзю. Не в тот, что поблизости, – мафия молодых мамаш грозилась устроить бойкот, если вас туда примут. Вас возили в другой округ. Ты орал как резаный. Может, из-за температуры, может, потому, что Андзю увели. Я всю ночь была на работе, поэтому приняла таблетки, запила их водкой и предоставила тебя самому себе. Потом ты затарабанил ко мне в дверь, – конечно, к тому времени ты уже ходил. Мигрень не давала мне уснуть. Я не выдержала, сорвалась. Наорала на тебя, погнала прочь. Естественно, ты заревел еще громче. Я снова заорала. Тишина. А потом я услышала, как ты сказал это слово. Должно быть, выучил его в детском саду.