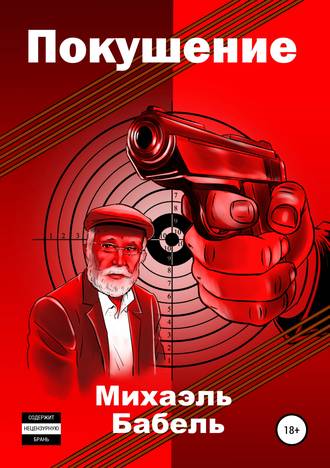

Михаэль Бабель

Покушение

12. Других героев не искал

Других героев не искал.

Бесполезно искать героев в утопии.

Но звонил во все концы. Просил афишировать покушение.

Позвонил начальнику известного сайта. Подробно рассказал о покушении. Попросил дать короткое сообщение.

– Но это же не доказано, – тепло возразил он.

– А что нужно для доказательства? – спросил. – Мой труп?

– Б-же упаси! – испугался он. – Но это не проверено.

Как можно вежливо поблагодарил его.

Нашелся товарищ помогать – афишировать, как я просил.

– Без подробностей, – сказал он, – трудно объяснить людям – не понимают.

Отправил ему «Обращение в полицию».

Тогда он заявил мне:

– Так не пишут. Нужен документ. Чтобы всё было по пунктам. Непонятно, было ли покушение.

– Но оно было! – Мне стало стыдно, что годами играюсь в товарищей. И не только с ним одним.

– Так, как написано, покушения не было! – поучал он.

Мне плевать на свою гордость. Я согласился, что написал галиматью, если ему так хочется.

– Неважно, как написано, – сказал я с надеждой, – покушение было или нет?

– Нет! – ответил он еще тверже. У него тоже была гордость – только он умеет писать, как надо. И он её не растоптал.

Я попросил больше не звонить мне.

Молва о покушении всё-таки разнеслась. Говорить по телефону стало удобнее.

– Алё? – отвечают на том беспроволочном конце.

– Игаэль? – спрашиваю я.

И сразу: ту-ту-ту.

Повторно звоню, отвечает автомат: телефон отключён – позвоните позже.

Гораздо удобнее!

13. Себя не жаль

Себя не жаль.

Дерево посадил.

Камень в землю положил.

Из родника родной земли пил.

Все деревья помню.

Солнце клонилось к субботе.

Я кончал с последним саженцем.

Рядом встал маленький мальчик, его приготовили к субботе и выпустили, чтобы не мешал, – умытый и отглаженный.

– Шабес, – упрекнул он.

– Ещё не шабес, – ответил я.

На саженце был ком земли там, где корни. Нейлоновый мешок плотно облегал ком. Яма была готова. Из одного ведра налил в неё воду, она медленно уходила, впитываясь в землю. Второе ведро стояло полное – полить после посадки.

–А эта вода зачем? – спросил мальчик.

– Дам дереву попить.

На влажное дно ямы засыпал чёрную богатую землю. Разрезал осторожно нейлоновый мешок – не разрушить бы ком и не повредить корни. Двумя руками поднял ком с саженцем и опустил на дно ямы. Между комом и стенками ямы засыпал чёрную богатую землю. Немного подмял её, чтобы вода текла к деревцу.

И прежде чем вылить воду, опустил черные руки в ведро с прохладной водой. Земля слезала с рук, и два бурых пятна расходились по воде.

– Зачем ты пачкаешь воду? – рассердился мальчик.

Я выпрямился. От долгого сидения на корточках затекли ноги. Голова закружилась. Солнце ослепило глаза. Я покачнулся.

– Больше не буду пачкать воду, – ответил.

Я лил воду вокруг деревца, и она быстро уходила в землю.

На пятом этаже открылось окно, позвали мальчика.

Прежде чем убежать, он посмотрел мне в глаза.

Я понял – он меня простил.

Все камни помню.

Большая луна в чёрном небе. Иудейская пустыня. Десять вагончиков рядом. Светло, как в городе. Все спят. Я охраняю. Моя смена. «Узи» в руках. Забора нет. Есть ворота. Делаю круг от ворот и до ворот. И быстро – к своему вагончику. Днём положил несколько камней в землю. Камней вокруг много. Подбирал, подгонял – получилась маленькая площадка. Никак не налюбуюсь. Тишина. Скрипит закрываемая ставня. И снова круг от ворот и до ворот.

Через год работники Сохнута решали, кому здесь оставаться. Раздали конверты жильцам вагончиков. Объяснили: пишите на своих соседей что хотите.

Чиновник, имевший доступ к личным папкам – они считались секретными – сообщил мне, что в моей папке сорок жалоб со стороны соседей.

То есть девять вагончиков настрочили сорок жалоб.

Одна из жалоб – во время дежурства занимается личным хозяйством. Вспомнилась скрипнувшая ставня.

Но больше запомнилась жалоба, что ворую цветы у соседей.

Тот же чиновник рассказал, что в армии окончившим офицерские курсы раздают конверты – писать друг на друга.

14. Себя жаль

Себя жаль: жить в двух утопиях.

И двухчасовой перелёт из одной в другую.

В первой было стыдно.

В партии не состоял, никаким секретарём не был, никуда не лез, никаких постов не занимал, «убийц в белых халатах» не осуждал, но было стыдно.

Вышел на тропу к моему Израилю – больше не было стыдно.

Во второй было стыдно.

От красных бежал, от партий бежал, от покровителей бежал, от подачек бежал, но было стыдно.

Вышел на тропу за мой Израиль – больше не было стыдно.

15. Израильским писателям не звонил. Кто я для них?!

Израильским писателям не звонил.

Кто я для них?!

Но с одним писателем случайно знаком, приятнейший человек, интеллигент, профессор.

В дома не захаживали, но дарили друг другу свои книги.

Он мне – на правильном иврите.

Я ему – суррогаты переводов с русского.

В его книгах читал по нескольку страниц – больше не одолеть с моим ивритом.

Прелесть языка понять – тем более.

Поэтому, когда дарил книгу, честно писал: «Писателю такому-то от Михаэля».

Он тоже, даря свою книгу, написал о моей книге «Мой Израиль» честно: «Писателю такому-то, здесь немного из мыслей, тоски и мечтаний, которые нашел в твоей книге – немного по количеству и много по качеству».

Про книгу «Прощай, Израиль… или Последняя утопия» сказал мне: «Прочёл и всю ночь не спал».

Ему я позвонил:

– Было покушение на меня.

Он ответил:

– Если тебе все равно, позвони через полчаса, у меня сейчас люди.

– Да, да, – мои последние слова.

Тема покушения вообще не разработана.

Вот смерть – до мелких деталей расписана.

Проводы покойного.

Посещение его скорбящих родственников.

Совместная молитва со скорбящими.

И всяких скорбных фраз – мешок.

И скорбный голос – очень к месту.

А вот покушение – сплошная отсебятина.

Делай – что хочешь.

Всё разрешено.

Поэтому я больше не звонил – моя отсебятина.

Он – тоже. Это его отсебятина, но и здоровый стандарт утопии.

16. Израильским писателям не звонил. Кто они для меня?!

Израильским писателям не звонил.

Кто они для меня?!

Амос Оз:

«Шайка "Пульса Денура" пришла к воротам беэр-шевской тюрьмы с пирогами, букетами цветов и подарками. После того, как им не разрешили войти, чтобы порадовать убийцу и нарадоваться им, эти подстрекатели убийства заявили, что государство наше недемократическое. Абсолютно справедливо требовали демонстранты возле ворот беэр-шевской тюрьмы, чтобы их впустили внутрь. Законодательство, прокуратура и суд должны удовлетворить это требование, и как можно скорее: место подстрекателей к убийству действительно рядом с убийцей – за решёткой, причём, с внутренней стороны». («Новости недели», 30.5.1997)

Делиться с такими печальной участью писателя в утопиях?

Хреновый писатель.

Хороший советский писатель.

Хороший провокатор, прокурор, судья.

Важный в шайке убийц.

Перст, указующий жертву.

Лишь потом спускается разнарядка: убрать.

Выбирают недоброжелателя.

Подъезжают к недоброжелателю: «Можно убрать совсем дёшево – у многих на него зуб».

Недоброжелатель повязан – еще не заказчик, но ему уже не открутиться.

Большое утешение – дёшево.

Выбирают одну из банд, которые держат для мокрых дел, – подходящую под заказчика по манерам, языку, привычкам.

Хорошие деньги – на бочку.

Банде показывают заказчика.

Заказчик заказывает у своих.

Это успокаивает.

Появляются морисы и гидоны, наводчики, мотоциклы.

В случае провала сдают заказчика.

В особом случае сдают банду, когда надо охмурить общественность, то есть успокоить.

Амос Оз выходит сухим.

Всегда.

Я вызову эту сволочь на дуэль.

Только утрясу нужные страницы.

17. Давно убивают

Давно убивают.

Что видел у чекистов – уже много.

Что не видел у них – рука Б-жья: уберечь меня.

Что не срабатывало у чекистов – указание Б-жье мне: делать Б-гоугодное.

Позвонил один. Слово за слово. И говорит мне:

– Они тебя убьют.

– А хрен с ними! – ответил.

А разговор был не об этом, совсем о другом.

Но человек это произносит так просто, как выпивает глоток воды.

И человек на это отвечает, как отмахивается от назойливой мухи.

Это достижение утопии.

Страшное – должно быть обычным.

Неизбежным.

Рядом.

Повседневным.

Ежечасным.

Как автобусы, которые должны взрываться.

А в них надо ездить.

Чтобы была полнейшая обречённость.

И согласие на обречённость.

Чтобы никакой крамольной мысли.

Давно убивают.

Не только меня.

18. Топтуна, одного из моих, переводят в Кирьят-Арбу

Я сидел возле редактора в конторе, в центре Иерусалима. Он заканчивал мою трилогию. Оба уставились на экран.

Мой топтун Коренблит вошёл очень браво.

– А, книгу делаешь, – кричал он весело от входа.

Я не ответил.

А пошёл он…

Топтун не обижается. Такова инструкция. Он должен смеяться.

Топтун всех знает и все знают его. Такая задача.

Что он чекист – знаю только я.

Переходит от стола к столу, говорит всем и никому.

Главное – чтобы услышали: «Дают комнату в Кирьят-Арбе. Переезжаю».

Мне бы догадаться, что спущена разнарядка на меня. А топтуна снимают с ненужной уже точки.

Не пачкать руки этой блядью, схватить за воротник: «Валерчик, ведь ты знал, что убивают!»

Затягивать воротником: «Ведь знал, что убивают!»

Кричать сквозь зубы: «Ведь знал, что убивают!»

Догадался о другом: тайная полиция усиливает присутствие в горячей точке.

Слышал, что молодой русскоговорящий рав создаёт там красные бригады.

Бред какой-то!

Не раз чекисты предлагали мне по телефону создавать организацию.

Решил позвонить: предупредить о чекисте и сообщить о покушении.

И дать по мозгам мудакам.

Но вежливо.

Звоню. Создатель бригад на проводе. Решил начать с самого серьёзного – не о чекисте, которых там хватает и без моих.

Назвал себя и успел только сказать: «Было покушение на меня».

Ответ последовал незамедлительно: позвонит через полтора часа.

Можно отстраниться от чужой неприятности.

Или от подозрительного случая.

Или от подозрительного человека.

Но обещать и не сделать.

Начинающий знает: грех.

Жуткая девальвация слова «рав».

19. Памяти рава-маляра и маляра-рава

О многих поступках в жизни сожалею.

Если записать, будет толстая книга.

Однажды, по рабочим делам, катил на своём драндулете после урока рава Зильбера. Перед ним был урок рава Йоэля Шварца. А перед ним урок рава-маляра Немировского.

До обеда он учился сам и учил других, а после обеда работал.

Когда я повернул со Шмуэля-анави и круто поднимался по Ехезкэль, рядом с тротуаром толкал тележку рав Немировский. На тележке были большие банки с краской, в них он упирался и толкал тележку в гору.

Лицо согнувшегося рава и моё лицо, сидящего за рулём, оказались рядом. Мы кивнули друг другу.

Первое, что пришло мне в голову: тележка не войдёт в драндулет.

Многие годы за рулём научили улавливать в глазах людей даже скрытое желание, чтобы их подвезли.

Но глаза рава только приветливо улыбались.

Однажды рав попросил подвезти в дальний район, куда с тележкой не добраться. Пока мы загружали краски, кисти, лестницу в машину, рав рассказывал, почему вынужден попросить меня. Водители автобусов с высоты своих кресел не дают ему подняться со схваченным в охапку имуществом. А вызванные таксисты подъезжают, осматривают выставленное к погрузке на тротуаре и уезжают обиженные.

Моя машина уносилась вперёд от тележки рава. С каждой секундой росла невозможность остановить её из-за множества машин на дороге.

Если бы в его глазах была искорка просьбы.

Мне было бы легче остановиться.

Я бы остановился.

И свершилось бы чудо – тележка вошла в драндулет.

Если бы остановился.

Я плáчу.

– За мои грехи умираю, – сказал рав.

Я сидел у его постели. Я не поверил.

Весь он – от глаз до ног, которые уже плохо слушались, – не просил помощи.

Перед такой силой я боялся произнести слово.

Через несколько дней он умер.

У него не было телефона.

У него не было чековой книжки.

Время не согнуло его.

Верхняя одежда выглядела старее его.

Учил меня:

«Не смотри по шляпе».

«Не суди по бороде».

Я случайно узнал, что он герой.

И раскрыл это в книге «Мудаки»:

«Ешиботник из Меа Шеарим ушёл на фронт, находившийся в нескольких километрах, за Баит-веГаном. Евреи были на высотке, египетский батальон – под высоткой. Прославленный египетский батальон успешно продвинулся к Иерусалиму.

Перед началом боя на высотке были тридцать парней, которых спешно собрали и послали на последний рубеж защиты Иерусалима. За спиной был Баит-веГан, были видны дома, женщины, дети – без мужчин: все были призваны.

К десяти часам вечера египтяне начали: засыпали высотку снарядами и минами, пулемётные очереди прошивали высотку во всех направлениях. Ешиботник оказался в одной землянке полметра на полметра со Шломой Броером. Пули свистели над их головами. Первым бежал командир в первые полчаса боя, за командира стал ешиботник. В паузах между снарядами сотни глоток ревели: "Вырежем евреев! Вырежем евреев!"