Марк Харитонов

Линии судьбы, или Сундучок Милашевича

31

Строки перемешивались в памяти, вырастало ощущение месива, непонятной жизни, там булькали болотные пузырьки, выявлялись нераспознанные существа, в загончиках за временными перегородками густо шевелилась живая плоть, колыхалась мякоть, соприкасалась с другой, вываливалась на улицу, росла, расплывалась, сохла, портилась, старела, переставала быть теплой, чернели на глазах стебли, сворачивались обугленные стручки, тело внутри было уже мертво, но по коже еще пробегала судорога последней самостоятельной жизни, плакал на камне герой, бледная почка раскрывала ресницы, отбрасывала решетчатую тень непонятная башня, звенели разбитые стекла, там сияли холмы и белые долины, шевелились в ущельях реки из чистого дыхания облаков, распаренная земля наливалась молочным соком, и в лунном свете кто-то приплясывал на кривых ногах, сам для себя издавая музыку, хлопал под подошвой рыбий пузырь, таяли призраки домов, ветвей, деревьев, растекались в почву белые корешки, страх и торжество, боль и восторг были смешаны, как в любовном соитии, боль пробуждала из безмолвия слова… Лизавин погружался в этот насыщенный раствор, как в воздух полудремы: что-то здесь шевелилось, колобродило, звучал в пространстве разлитой, невыявленный голос. Еще немного, еще чуть-чуть… вся наша жизнь была невольным сопротивлением этой легкости и свободе… найти слова, чтобы сравняться с ней хоть на миг… Бесплотные частицы, избавившись от силы тяжести, от умственных объяснений, готовы были свободно испробовать друг друга, как это дается в гениальные мгновения сна. Не хватало лишь ниточки, чтобы вокруг нее начали выделяться, выстраиваться кристаллики. Иногда Антону казалось, что он уже будто угадывает ее, надо было только ухватить ее и вынести из глубины, выскальзывающую, тускнеющую на свету, готовую исчезнуть навсегда, как засвеченное изображение – что это вроде почудилось? Но, вынырнув на поверхность и придя в себя, он с усмешкой узнавал в своей добыче не более чем слова прилипчивого куплета:

А наутро она уж улыбалась…

Под окошком своим, как всегда,

И рука ее нежно изгибалась,

И из лейки ее текла вода.

А в середине груди еще отзывалось как будто гуде-е оборвавшегося конца: «Так больно, так тяжко. Неужто не слышишь? Ну, вот же я, вот…»

32

Кого-то увидел за туманным стеклом. Еще немного ясней, и узнал бы. В нетерпении вышиб стекло, чтобы скорее понять. Там не оказалось никого – все осталось на стекле, на осколках, – попробуй теперь сложи.

33

После долгого пребывания в воздухе Милашевича Лизавин возвращался в окружающий мир с чувством легкого головокружения. Комната казалась не совсем знакомой, дверь с окном как будто поменялись местами, тень двигалась своим путем по изломам пространства, отнюдь не повторяя движении твоей руки, и не замирала, когда замирал ты, бумажки на столе были далекими и мелкими от расстояния. «Металлические опилки без магнита», – записал на листке мелькнувшее чувство Антон Андреевич. Пододвинул коробок, чтобы поместить эту запись, под руку попался другой листок: «частицы в напрягшемся пространстве». Он усмехнулся чему-то, взял опять ручку и дописал, уточняя ощущение: «Силовое поле времени, линии судьбы».

3. Детские игры

1

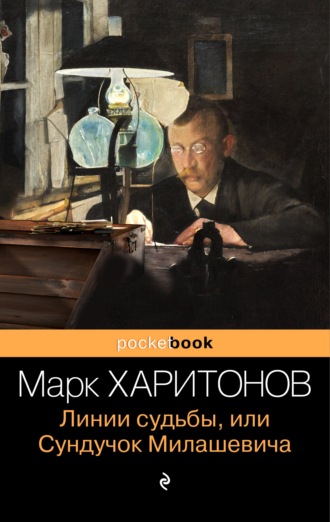

Так писал Антон Лизавин, сидя за столом у лампы. Свет ее оставляет неразборчивой обстановку окружающей жизни, зато с непривычной резкостью лепит лицо, склоненное над бумажками. Не сразу его узнаешь, право. То ли тени под глазами увеличивают их – нездоровые, страдальческие даже? и щеки в таком освещении выглядят запавшими. То ли борода не стрижена дольше обычного и отросла чересчур, пожалуй. Впрочем, это дело вкуса. Но вдобавок она и неряшлива малость, как будто не расчесанная однажды после бани, так и осталась сосульками – а вот это на Антона Андреевича и впрямь не похоже. Не пристрастился ли он, грешным делом?.. Ну уж, сразу! Случалось, конечно; был даже один исключительный эпизод, но именно эпизод, о нем разговор особый, и не в этом же дело. Что зря говорить. Нет, вглядимся сперва, вглядимся внимательней. Вот: бороды прибавилось, но в нее словно ушел запас волос, а залысины врезались глубже, увеличив выпуклый лоб. Постарел, пожалуй. Лицо не то чтобы красивее стало, а интересней, что ли. Складки прочертились резче, у крыльев носа и особенно между бровями – но опять же не сразу поймешь, контрастность ли это теней или время постаралось.

2

Сколько, в самом деле, прошло с тех пор, как он, и. о. доцента в областном пединституте, по случаю собственного тридцатилетия с иронией, но не без удовольствия оценивал анкетными пунктами этакую скульптурную завершенность своего состояния и очевидность предстоящего пути? Можно, конечно, посчитать, напрячь арифметическую мысль, вычесть из цифр цифры. Не у нас – у него самого это потребовало бы именно специального напряжения. Даже сегодняшнее число и собственный возраст он иногда вспоминал не сразу. Для памяти прожитое время вообще сгущается неравномерно, есть пустоты безразличные и потому как бы выпадающие из счета – не в арифметике дело; а тут еще сказывалась умственная усталость от многомесячных и, должно быть, не совсем безвредных занятий: когда начинаешь вдруг говорить вслух с несуществующим собеседником и слишком знакомым становится чувство одновременности жизни, помянутое Милашевичем. Видения, возникавшие из букв, строк, снов, из игры воспаленного воображения, занимали в ней место более близкое, чем фантомы институтской поры или даже нынешняя библиотечная служба. Выстроить в ряд цепочку событий, перенесших его из одного состояния в другое, и то оказалось непросто.

3

Вроде и цепочки-то никакой не было. Была круговерть, растерянность, было стечение обстоятельств, может, отчасти кем-то и направлявшихся, наверняка не поймешь. Он только что похоронил отца. Андрей Поликарпыч умер внезапно, не выдержав переживаний из-за фельетона, в котором его упомянули по недоразумению. По недоразумению, то-то и оно. Может, из-за этого все остальное представлялось еще не до конца взаправдашним, еще возможным казалось что-то переиграть, отменить, проснуться всерьез. Антон ужасался своей неспособности проникнуться сполна даже горем. Была многодневная бессонница – туман, паутина, мутная взвесь вместо мыслей и чувств. За стеной у старухи-соседки, дальней родственницы Лизавиных, жила женщина, едва знакомая по Нечайску. Антон подобрал ее на Столбенецком вокзале, растерянную, на перепутье, ушедшую с легкомысленным чемоданчиком от мужа – не к нему, он-то знал, что не к нему, но подхватил, пристроил рядом с собой на время – как будто мог объяснить, зачем и как с ней быть дальше… Нет, конечно, поиск первопричин следовало начать еще раньше – когда он зашел с Максимом Сиверсом, заезжим гостем, случайным московским знакомцем, в дом к Косте Андронову, нечайскому радиомастеру, и там оба впервые увидели эту Зою, Костину жену. То есть Антон-то ее знал еще девчонкой, но впервые увидел женщиной, странной в своей болезненной красоте. В Нечайске знали, что эта бывшая библиотекарша вскоре после замужества перестала говорить, что-то с ней случилось после гриппа, скорей всего на нервной почве, хотя кое-кто и опровергал это мнение, уверял, будто слышал, как на базаре она своим голосом спрашивала, почем чеснок. Во всяком случае, немота ее была странной: у Антона все время оставалось ощущение, что она в самом деле может и заговорить, если понадобится, просто ни разу не возникало такой необходимости, другие в ее присутствии становились говорливы за себя и за нее, даже с избытком, особенно Костя, простодушный байбак в тренировочном костюме, уже вздутом на животе, добрый малый, которого угораздило же влюбиться в женщину, непонятную и в сущности недоступную, хотя она и считалась его женой. Антон видел ее тогда единственный вечер. Он уехал из Нечайска раньше Сиверса и мог лишь догадываться, что у них там произошло, но необязательно ему было даже знать, он ведь потом сам встретил Зою на вокзале не совсем случайно, он ехал к ней в Нечайск и потом искал ее в Столбенце, хотя не сразу согласился себе в этом признаться. Это было нелепо, если угодно, безответственно – после единственной-то встречи, – у него ведь уже назревала своим естественным чередом женитьба на совсем другой женщине, вопрос был только во времени. А тут все сошлось в несколько дней – сорвалось, захватило внезапно, как смерть отца, с ней совпало, переплелось. Тогдашнее состояние Антона можно было, конечно, назвать ненормальным; не в его натуре все же было искать приключений, и за звездами с неба он вроде не тянулся, вполне хватало радостей устойчивой жизни. Какие-то его поступки, движения, даже неподвижность и впрямь могли вызвать недоумение, он порой способен был дать себе в этом отчет, и тогда видел себя со стороны дураком, а ее дурочкой больной, бессловесной, красоту которой к тому же явно преувеличил. Тут, правда, не обошлось без подсказки; эти слова вымолвила за него однажды женщина, уязвленная, что ни говори, внезапной, нелепой изменой такого, казалось бы, надежного, прирученного любовника. Но эта нелепость даже облегчала ей беспристрастное понимание и уверенность превосходства.

– Ну, милый, – усмехнулась Тоня при случайной встрече. – Знала я, что мужчины бывают слепы, но ты мне казался… Нет, работать над тобой, конечно, еще надо было, но выйти что-то могло. А ведь это не по тебе, я уже вижу. Бедненький ты, бедненький.

Антон просто не ответил ей. То есть пробормотал что-то вроде: «Может быть, может быть». Он спешил на станцию, в Нечайск, куда старался ездить при возможности, чтобы надолго не оставлять маму одну. И что он мог ей ответить? Что зря она так? Что ничего и нет на самом деле, только затмение ума – глядишь, временное? Что он сам себя не понимает? Нет, в слова ничего не укладывалось. Он лишь отводил взгляд, как нашкодивший, но упрямый, не обещающий исправиться щенок.

– Ты плохо кончишь, – поджала Тоня тонкие губы. – Уничтожить тебя проще простого. Только подтолкнуть. Ты ведь трус, я это тебе говорила. Но может, и того не понадобится.

Помада у нее была темная, веки подсинены по столичной моде, а кожа лица уже немолодая – Антон впервые это увидел, и во всей ее подтянутой, тонкой фигуре почудилась ему такая уязвимость. «Бедные мы все, бедные», – вот с чем он соглашался искренне.

4

А дома в Нечайске мама терзала его недоуменным взглядом выплаканных, выцветших глаз, как будто с обидой ожидая от него объяснения и оправдания внезапному своему одиночеству, зябкости убогого воздуха, поволоке тления на всем, куда ни ткнешься. Она всегда была убеждена, что при своих болезнях и жизненных тяготах умрет раньше мужа, почему-то ей важно было подчеркивать это, и Андрей Поликарпыч с ней вроде не спорил. Теперь она обижалась на него за то, что обошел, опередил ее, да опередил как-то нечестно, нехорошо, угодил в московскую газету безо всяких заслуг, а теперь уже и разбираться незачем, что там было – умер и уже потому оставил на семье неясную тень вины; она болезненно ощущала это городское мнение, разубеждать ее тут было бесполезно, начинались только новые слезы. Собственная смерть была ей теперь даже безразлична, как безразличен второй приз тому, кто претендовал лишь на первый. Больше всего ее заботило, как бы справиться с этим в подходящее время, не летом, чтобы не испортить Антону отпуск, но и до зимнего гололеда, который бы затруднил и даже сделал рискованным подъем от озера в гору, к кладбищу. Был однажды случай, перевернулась машина с гробом, троих покалечило насмерть вдобавок к покойнику – она боялась еще такой несуразицы. И в какой-то миг его кольнуло отчетливое прозрение, что мамы тоже скоро не станет, и он в тоске подумал, как хорошо бы успеть раньше, чтобы не испытывать больше этой беспомощности, невозможности. То есть оставить мучиться ее – тут же уличил он себя в малодушии дезертира и устыдился.

5

При всем том не следовало ему остальные дела, житейские и служебные, считать пустяками и недоразумением. Тут он был не прав. Смерть и всякие там чувства – это, что говорить… и говорить нечего, только склонить почтительно голову. Но и отчет о выполнении кафедрой соцобязательств по повышению уровня тоже требовал уважения. Неясная история с бабой, которую он поселил у себя (пусть и за стеной, даже если быть точными, через коридор), породила почти мгновенно анонимное письмо в институт. Даже сразу два – во втором моральный облик и. о. доцента дополнялся таким штрихом, как появление в нетрезвом виде перед подшефным литобъединением (ерунда, что говорить, хотя, если вспомнить, он малость действительно отрыгивал – угостился перед тем у Кости бокалом советского шампанского). Упомянут был даже злополучный фельетон в московской газете, куда угодила фамилия Лизавина – хотя уже ясно было, что отец тут ни при чем, а сам Антон Андреевич тем более. Словом, с одной стороны, опять же муть какая-то, не стоила разговора. Но с другой стороны, на кафедре ждали как раз проверочную комиссию, и такие сигналы, хочешь не хочешь, портили картину, требовали какой-то галочки. Мог бы и сам понять. Его и трогать никто не собирался – даже анонимок, щадя его горе, не поминали. Собственно, и тут ничего всерьез не было, кроме чисто ритуальных оборотов – мог бы перетерпеть. Сколько он молча высидел таких собраний – и что с того, что Клара Ступак уставилась именно на него, цитируя тезку-классика? – «В человеке все должно быть прекрасно», – как будто Антон Андреевич особо отвечал перед Антоном Павловичем за выполнение этих щекотливых пунктов. «И лицо», – выдержав жесткую паузу, напоминала Клара Ступак, председатель месткома, а Лизавин, все еще не принимая взгляда в свой адрес, в туповатой растерянности, которой было отмечено все его тогдашнее поведение, смотрел на сослуживцев. Свет, бледный, пыльный, придавал воздуху стекловидность увеличительной чечевицы, но лица успевали привычно скрыть все, что могло в них высветиться изнутри, под поверхностью непрозрачной плоти: лишь крупные поры на сыром ландшафте, сок жирных выделений, ущелья и складки в наносах потной косметики, волоски, точно отдельные прутья, и во рту не у всех, увы, жемчуг, разве что золото (чья это картина? – лица в толпе, присутствующей при распятии?.. – ну, это уже занесло, вспомним чувство юмора; но так много стало похожих, путающих лиц; главное, глаза будто имитированы на трепетной пленке) – но кто же виноват, Господи, кто виноват, что слепой торец стены за окном загородил небо и землю, что время жизни прокисает на собраниях и в очередях за растительным маслом? Несправедливо… Нельзя с нами так. «И одежда», – переходила Клара Ступак к следующему пункту обязательств. Тут Лизавин другим заведомо уступал, и осматриваться было излишне, но ведь это кто как может достать. С этим, может, еще трудней. Хорошо Кларе, она сама шьет, даже котируется как портниха, хотя стоило бы ей делать себе платья чуть длинней, чтобы прикрывать все-таки стародевические свои коленки, выпуклые, как наколенники.

6

Коленки! Может, именно они были причиной дальнейшего? – злосчастные коленки Клары Ступак, роковую слабость которых Антон Лизавин имел беду ненароком открыть. Медицине известны казусы, когда самые безобидные, казалось бы, участки тела обнаруживали свойства… как бы это сказать? – неожиданные. Даже нечаянное прикосновение к ним, допустим, мячиком во время игры, может произвести волнующее действие. Таким именно местом была, видимо, Кларина коленка, и Антон Андреевич допустил однажды упомянутую неосторожность. То есть без всякого мячика, разумеется, мячика у него вообще не было, просто нечаянно тронул ладонью. Ей-богу же, без всякого умысла; эта истеричка пришла к нему официально, для месткомовского обследования жилищных условий; но после такой оплошности (имеется в виду ладонь) ничего официального, что говорить, не вышло, а вышла нелепость, о которой оба предпочитали не вспоминать, хотя по разным причинам. Так что незачем было, конечно, ему на кафедральном мероприятии так упираться в эти коленки тяжелым бессмысленным взглядом, от которого она вдруг осеклась и, словно задохнувшись, не могла добрую минуту вспомнить пункт следующий.

– И душа, – подсказал Антон Андреевич. Из самых сочувственных побуждений, ей-богу. Все в той же можно сказать, рассеянной задумчивости. Но опять же лучше бы ему промолчать, он сам это понял тут же, увидев, какая передернула ее судорога; а у всех прочих осталось впечатление намека, непристойности или вызова.

– Да! – исходила, текла в истерике Клара. – Да, Антон Андреевич, и мысли, и моральный, товарищ Лизавин, и морально-политический!..

7

Паутина, квасная отрыжка, дыра на пустом месте. В перерыве завкафедрой Голуб Спартак Афанасьевич удивился: «Ты куришь?» – подхватил успокаивающе под локоток, повел по коридору между мужским туалетом и кафедрой. Но сбоку посматривал настороженно, испытующе на этого новоявленного курильщика: не таит ли он за пазухой еще сюрпризов? Над дверями кафедры и туалета висели электрические часы, причем туалетные спешили на двадцать минут, а кафедральные в какой-то момент показали точное время, но по чистой случайности, ибо они вообще стояли. Странным образом тон и даже словарь их беседы менялся с приближением к одному из этих географических полюсов. «Нервы, нервы тут ни к чему, – добродушно ворковал Голуб у туалетных дверей. – О чем вообще речь? Отнесись с юмором». – «Повысим уровень юмора за пятилетку, – постарался попасть ему в тон Лизавин. – Если можно записать в обязательства моральный уровень…» – «Ты что, против соцобязательств?» – «Почему?» – сбился Лизавин; уже чувствовалось что-то не то, уже действовала близость кафедры. «Сам же голосовал». – «Голосовал, конечно». – «А если вдруг коснулось вас лично, так уж сразу». – «То есть… при чем тут «лично»?» – но уже достигнут пункт поворота, уже на горизонте туалет, и Голуб расстегивает пуговицу под галстуком, облегчает надувшийся кадык. О чем в самом деле речь? Только об этом. О совпадении и рефлексе, об игре в пароль и отзыв, смысл которой: устойчивость, самосохранение, спокойная общность со всеми. «Мы всех зовем, чтобы вперед, а не пятясь». – «Чтобы в лоб, – позволяет себе поправить Антон. – Чтобы в лоб, а не пятясь, критика дрянь косила». – «Ну, этого я вовсе не имел в виду, – Голуб вновь снисходителен и благодушен, он готов на попятную; только видимость, что Лизавин уточнил не в свою пользу, главное угадано. – Мы и вы, как говорится, один коллектив». – «Особенно мы», – вдруг совершенно некстати вставил Антон; ему просто пришло на ум, какой абсурдный смысл может привнести такая добавка в любое соединение пар. Жили-были А и Б. Особенно А… Все на темы Симеона Кондратьевича. Ни к чему бы в таком разговоре. Опять возникал сбой. Может, дело было в том, что с приближением к кафедре, а не к туалету, усиливался запах приторной дезинфекции. Порок планировки, причуда вентиляции. Сбивалось совпадение в фазе, возникала оскомина уклончивости, задней мысли. Неудобство, неблагополучие, затаенная угроза исходят от такого человека. Если вспомнить, он всегда был не совсем своим на кафедре. Не участвовал, например, в приемных экзаменах, а значит, не связан был с другими деликатными доверительными отношениями. Вообще существовал сам по себе, в тени, на вид простодушный и безобидный. Черт его знает! Трещина пошла на гладком, готова была отщепиться заноза. «Ты что, считаешь себя лучше других?» – спросил, наконец, Голуб, прищурясь. «Почему лучше? – постарался Лизавин найти ответ как можно более скромный, располагающий и успокаивающий; он ведь тоже хотел отвести неясную, но ощутимо набухавшую угрозу. – Я просто другой. Особенный, – добавил он для юмора. И, чувствуя с тоской, что вместо юмора получается все хуже, поспешил поправиться: – Как всякий человек».

8

Да, это уже было совсем зря. Почему произнеслись такие слова? Антон не вкладывал в них никакого глубокомысленного подтекста. Но вдруг, по пути домой, понял, что еще недавно это вот так ненароком не выговорилось бы. Что-то с ним происходило. Так голые стволы окружены были среди весны оболочкой уплотненного, ожившего тепла, его пульсирующая напряженность готовилась потянуть в рост листы из почек. Он ощущал эту оболочку как тесноту кожи, из-за нее опрокидывал, не прикасаясь, предметы; как будто занимал больше места, чем сам думал, и вызывал к себе отношение там, где прежде проскальзывал гладко, не хуже других. Другие раньше него это почувствовали, уже выделили, раскусили, отдавали должное, уже выталкивали из общих рядов, не дожидаясь, пока сам созреет. Хотелось шевелить лопатками, чтобы изгнать неуютные мурашки. Передернуло ознобом крыши и колокольню… Вороны под встревоженными небесами – пародия на трагический хор… почудилась в воздухе музыка, но исчезла, прежде чем ее удалось узнать. Река несла в себе мусор и муть, щепки, бензиновую пленку и ноздреватые облака. Прошлогодняя падалица между корней окончательно перегнивала в почву. Листва обновляла смысл деревьев – без них, считай, дерева сполна не было, только ствол да ветки. Более того, его нет без этой оболочки тепла, без этой готовности и тревоги, похожей на радость, что ли? Струя воды из уличной колонки толста, как колбаса, упругий холод ее приятен языку, зубам и нёбу. Шевелятся листы сухих газет, ветер несет над землей одушевленный мусор. Никто нас не гнал, мы бежали сами, томясь оскоминой… Стайка шумных мальчишек взбаламутила тишину криком, унесла дальше, но перетолченный воздух не успокаивался еще долго.