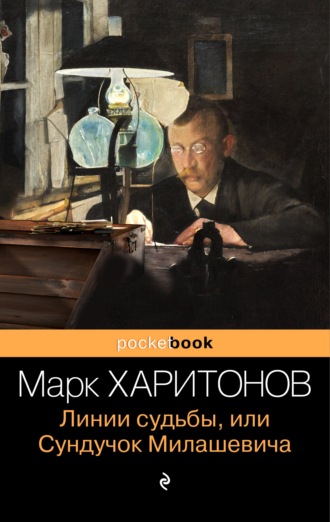

Марк Харитонов

Линии судьбы, или Сундучок Милашевича

7

Медведь стоял на задних лапах, облезлый, похожий на дворника, в островерхом матерчатом шлеме на голове и с козьей ножкой в пасти; шайку он держал перед собой, как блюдо старинного гостеприимства. Окна в полукруглой зале на треть забиты фанерой. За спиной медведя высился громадный глухой шкаф с прикнопленной к дверце афишей: «Волшебный фонарь. Вечер удивительных сенсаций и иллюзий в натуральную величину». На шкафу был виден сам этот фонарь, а еще пыльный стеклянный цилиндр с рукописной надписью на бумажке: «Человеческий мозг в спирту». Ни того, ни другого в банке, однако, не осталось, только усохший комок неопределенного цвета прилип к стеклу. Остальное пространство было загромождено кипами бумаг, папок, газет, перевязанных бечевками и сваленных одна поверх другой прямо на полу, как в пункте приема макулатуры. Спрессованное собственной тяжестью, это слоистое вещество слипалось в одну неразделимую первобытную массу, кое-где оно оползало, как тесто. Зеленый налет был на всем. Прозрачные мокрицы слизывали следы выдавленных чернил, имена незнатных жителей земли, от которых не оставалось теперь даже голосов; копошились внутри трупные черви, превращая в труху остатки жизней и загадки смертей, шепотки доносов, задушенные вопли, объяснения в любви – все исчезало бесследно, как не исчезают даже людские тела, а разве что гриб, не оставляющий после себя и твердой косточки. Подгнившим временем пахло здесь, заплесневелой порченой памятью, мышиным пометом и отсырелым водочным перегаром. Не эти ли запахи чуял Экклезиаст, говоря о земной тщете?

8

Но все это мы ощутим потом, когда немного придем в себя. Вначале же Антон увидел лишь плохо выбритое болезненное лицо служителя в сером рабочем халате.

– Почему один? – спросил тот, Красные глаза его были подернуты мутной пленкой служебного безумия. Лизавин открыл рот, чтобы ответить, но на служителя напал вдруг неудержимый чих. Должно быть, мучился, бедняга, аллергией от несовместимости со здешним воздухом. Где-то вдали насторожилась, навострила уши кариатида. – Пр-р-так, – мотнул головой служитель, избавляясь от последнего приступа и вытирая нос полой халата. – Каждый раз одно и то же. Как хочешь, начинай пока один, ждать некогда. Да тут немного.

И прежде чем Лизавин успел осмыслить его слова, он продемонстрировал будущему кандидату наук всю бредовую простоту ситуации – безо всякого ключа открыл высокую дверь, выходившую прямо во двор, как анальное отверстие, которое есть ведь и у кариатид наряду с недремлющим скульптурным зрачком. Впритык к дверям, задом стояла телега. Возница равнодушно сидел спиной, ожидая погрузки.

– Вон из того угла носи, – сказал человек в халате, и Лизавин, представьте себе, принялся таскать пачки, заменяя или оттягивая этой нетрудной помощью объяснение, даже с глупым, почти благодарным чувством, что эта деятельность как-то оправдывает его проникновение в запретные места и зачтется в случае чего.

9

Как он углядел среди этих оползней свой сундучок? Теперь даже не вспомнить, что его потянуло в ту сторону. И он сам поначалу не понял даже, что узнал этот футляр от швейной машинки «Зингер», только поплоще, эти зеленые от плесени гвоздики и латунные уголки, будто виденные во сне, в беспамятном младенчестве или еще до рождения – ложное воспоминание о не виденном никогда. Замка на сундучке не было, деревянная ручка полуоторвана. Стенки с двух сторон как будто испачканы черным – обгорели. Из-под крышки высвободился нездешний запах, хранившийся Бог весть сколько лет: запах лампового керосина, гари, клопов, запах болезни, забвения, прели, сухих, но уже подгнивших трав – проба воздуха, нечаянно попавшего сюда на хранение, вздох исчезнувших времен, а может, и частица дыхания того, кто наклонился над сундучком последний раз, закрывая его наглухо… – приготовиться бы заранее, уловить в пробирку, чтобы потом вникать в состав, способный много сказать душе… Неужели и это прибавило воображение после, когда он, сидя над бумажками, вспоминал, как увидел их впервые? – трезвый ум требовал предположить, что сундучок уже открывали, должны были открыть хотя бы для того, чтобы решить судьбу содержимого. Но либо здесь неуместен трезвый ум, либо остатки запаха все же держались, как держалась в углах поволока седой паутины, в ней невесомые мумии двух паучков – верные до конца стражи уцененных сокровищ. Несколько фантиков были перевернуты исподом вверх, и почерк заставил сердце Лизавина вздрогнуть.

10

Когда он обернул к служителю растерянный взгляд, тот пил лекарство из медицинской мензурки с делениями. Щетина на его щеках успела стать заметнее.

– Чего нашел? – неустойчивые кроличьи глаза восприняли наконец Антона. Взял из медвежьей пасти цигарку, пососал, не закуривая, и вернул обратно. Запах спирта, испарившегося, должно быть, из цилиндра и уже испорченного в перегар, понемногу перебивал все прочие. Обостренный сыростью, он щекотал ноздри, и Лизавин не сумел ответить – теперь вдруг на него напал чих. – Что за сундучок? – наклонился тот над крышкой. Изнутри она была тоже оклеена разноцветными фантиками, они заменяли обычные картинки провинциальных сундучков. – Инвентарного номера нету? Ну, не трожь пока, оставь. Хотя сбоку горелый…

– А-а, – беспомощно показал Лизавин внутрь, на содержимое, но закончил столь же беспомощно: – пчхи!

– Собираешь? – без слов понял служитель и взял в пальцы несколько фантиков. – Так они ведь испорчены. На обороте-то.

– А-а, – продолжал мучиться Антон Андреевич, и, удивительное дело, собеседник понимал этот его язык даже лучше членораздельного, как собственный, проникая помимо слов не то что в мысли (Антон о таком и не думал), а в подсознание.

– Ну, бери, если нужно. Тогда здесь вынеси, там могут не пустить. А сундучок пока оставь. Тара у тебя есть своя?

11

– А-а, – приступил Лизавин, но от неожиданности или от чего другого не закончил – чих прошел так же внезапно, как начался… То есть какая могла быть тара в святилище, куда запретен был для проноса любой портфель? Антон вспомнил, однако, про сетку-авоську, которую всегда носил в кармане для магазинных оказий. Фантики, освободясь, расползались, как опара. Вдвоем запихивали их, сосредоточенно сопя друг другу в лицо перегаром, сталкиваясь лбами. (Ах, кому не знакома эта способность хмелеть от чужой выпивки и заражаться чужим безумием! У некоторых она бывает развита до смешного.) Под фантиками показалась сложенная вчетверо афиша, она очень пригодилась для обертки, потому что бумажная мелочь продавливалась в ячейки сетки. Время со слезным звуком капало в таз, в отдаленной конюшне еще не почуяли тревоги, но Лизавина сосала тоска сомнительной авантюры, в которую его вовлекал непонятно кто и непонятно зачем. Сказать бы, чтоб это оставили здесь, и потом здесь поработать… Но с другой стороны, кому это покажется ценным, кроме него? Сожгут. Неизвестно чья ерунда. Тут завалы посерьезней не освоены. Если спросят, скажу, как было… мол, заблудился, попросили, я не смог отказать, я плохо умею отказывать… Господи! сочинить можно правдоподобней, а это выглядит прямо как сюжет Симеона Кондратьича. Нехорошо. Лучше что-нибудь другое, ну, скажем…

12

Дверь захлопнулась, скрипнув, за спиной. Коза, привязанная к колышку, обдирала кору с сухой липы.

Большая лужа натаяла посреди двора. У сарая лежали остатки истраченной за зиму поленницы. Лишаи заледенелого снега еще держались в тени. Процокала по булыжнику лошадь. Возле покосившихся ворот на заборе трепетали полуоборванные ссохшиеся объявления, афиша с тонконогими буквами заголовка в черных тяжелых калошах по моде начала века.

13

«МАССОВАЯ ВСТРЕЧА 1923 ГОДА

начнется в 12 часов ночи по сигналу оглушающего взрыва заряженного динамитом прибора и светло горящего над городом фейерверка.

На площадь Свободы (бывш. Торговая) движется украшенная темным цветом и черными флагами с лозунгами важнейших событий 1922 года повозка. На ней сидит фигура, изображающая дряхлого старика (старый год). Фигура громким голосом объявляет прошедшие события 1922 года. Участвующие массы шумными овациями провожают фигуру. Звучит погребальный салют: три залпа ружейных выстрелов. После салюта от клуба имени Красного героя товарища Перешейкина по тому же пути медленно движется ярко разукрашенный красными флагами и лозунгами предполагаемых важных событий 1923 года автомобиль. На нем стоит светящаяся фигура юного мальчика. Фигура громким голосом объясняет события, намеченные в 1923 году. Собравшиеся принимают ее овациями и криками «Ура!»

«ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях урегулирования жилищного вопроса предоставить всем гражданам, проживающим в частновладельческих домах, право самоуплотнения до 15 апреля с. г. с тем, чтобы на каждого жильца приходилось не более 16 кв. аршин.

За сокрытие жил. площади – штраф 300 руб. золотом или принуд. работы до 1 мес.»

«Ввиду того что вывешиваемые плакаты, воззвания и объявления беспощадно срываются и уничтожаются как контрреволюционными элементами, так и бессознательными озорниками, предупреждаю, что лица, виновные в уничтожении плакатов и постановлений, будут арестовываться и предаваться суду.

Начальник милиции АРЕСТОВ»

«ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ!

Шпагоглотатели, кармановыниматели и все, на что способны и никогда не были способны работники искусств!

Босяк Райский будет ходить по потолку и угадывать желания публики.

Бояны революционных песенок Ваня и Миша Терентьевы исполнят куплеты на злобу дня.

Прибывший из Владивостока багажом непобедимый борец Сацира-Сакура вызывает желающих на поединок. Пока записалась Соня Светлова. Кто следующий?»

14

Афиша и несколько объявлений, заскорузлых от грязного клея, кое-где ободранных с мясом, свидетельствовали о коллекционерском азарте. Об этой самоотверженной страсти заставляли размышлять и некоторые фантики. Около десятка из них, например, имели надпечатки денежных талонов, вернее, именно безденежных, они так и назывались: «Талон на безденежную выдачу» – хлеба (5, 10 и 20 фунтов), дров, керосина, ржи, каждый со своим рисунком; особо были детские талоны на патоку (тянучка «День Ангела» с изображением знакомого херувима и стихами:

Будет жизнь твоя сладка

И щедра наша рука).

На каждом талоне указывался срок годности – на единственный месяц – январь, февраль или март (годом пренебрегали); то есть, чтобы оставить его в коллекции, надо было, возможно, отказаться от продуктов. Впрочем, талоны могли быть просрочены или недействительны, могли быть только заготовлены, однако не пущены в оборот, и все же вид их наводил на память рассказы о чудаках, предпочитавших бедствовать и помирать от голода, но не менявших сомнительные свои сокровища на хлеб насущный. Если угодно, вот еще духовный всплеск: на фантичном боне ценой в тысячу рублей дарственная надпись: «Дорогой Роксане на долгую память». На обороте – черноволосая красавица с лейкой из популярной песенки ушедших лет:

А наутро она уж улыбалась

Под окошком своим, как всегда,

И рука ее нежно изгибалась,

И из лейки ее текла вода.

15

Упомянем также отстуканный на машинке фантичный билет «На прослушивание радио в течение 2 мин., цена 1500 руб.», фантичный мандат «Нечайского санитарного диктатора», а из бумажек другого рода – обрывок чьего-то памятного списка со словами: «Об исцелении рабы Божией Евфимии, о замужестве Степаниды, для Меланьи о разрешении от бесплодия, для Федора Иваныча о защите от притеснений (и новом котле)», четвертушку из именного блокнота с виньеткой почему-то в виде палитры и кистей (очевидно, другой не нашлось в запасе типографии), прочесть можно было только:

Губернский

тов. Карл

уполномоченный

по борьбе

На обороте неизвестной рукой были выписаны в столбец четыре крестьянских фамилии (Меринов Федот, Загребельный Иван, Губанов Илья, Викулов Пров).

Вообще же все чистые обороты листков, даже иногда с переносом на сторону с рисунком, были заполнены почерком Симеона Кондратьевича. Видно, в какой-то период бумажки подбирались им не только из коллекционерского интереса, но еще из нищенской нужды.

16

Об этой нужде свидетельствовала и старая, почти выпотрошенная амбарная книга купца Басалаева; в сущности, там оставалось четыре листа, и то оборванные. На первом еще шел хвост старого списка, который начинался рожью, а заканчивался далматским порошком от клопов. Тут же, в конце листа, рукой Милашевича были выписаны несколько неизвестно к чему относящихся заголовков – возможно, перечень неосуществленных замыслов: «О словах, или Начало новой веры», «Ум цветка, или Попытка счастья», «Федор Иванович и Гертруда», «Ковчег, или Камень еще пригодится», «Утраченный сад, или Божья хитрость» и т. п. (Симеон Кондратьич любил старомодные двойные именования.) Последний заголовок, между прочим, перекликался с названием упоминавшегося ганшинского трактата, но непонятно, какое он имел к нему отношение. Еще менее понятно, что значил тот же «Утраченный сад» в другом списке, на следующей странице. Несмотря на оборванное начало, ясно было, что Милашевич составлял здесь черновую опись предметов, сохранившихся в разоренной ганшинской усадьбе ко времени создания в ней музея (фламандский кабинет, декорированный черепахой на фольге, данцигская резная рама от зеркала и т. п. – вплоть до какой-то мерной линейки с насечкой). Разными чернилами и, очевидно, в разное время в этот список добавлялись предметы, которые Симеону Кондратьевичу удавалось разыскать по деревням; среди них граммофон фирмы «Пате», а также машинка для тасовки игральных карт, мухоловка с часовым механизмом, чесальная ручка для спины (против этой ручки стоял знак вопроса, а на другой странице можно было прочесть о ней небольшой сюжет); и, наконец, этот самый «Утраченный сад» с пометой в скобках: «3 куска». Эти «3 куска» окончательно сбивали с толку; ну, да и Бог с ними. Полстраницы занимали в книге маловразумительные записи беглых садоводческих наблюдений: «27 апр. № 2 семядольки, № 4 нет всходов» – и т. п. Кроме единственного художественного обрывка, особого интереса ничто в этой книге не представляло, и Лизавин довольно быстро отложил ее в сторону.

17

Упомянем также чье-то письмо на четырех листках хорошей бумаги, исписанной с обеих сторон некрупным ровным почерком с просторным воздухом между строк. Начало и конец с указанием адресата и подписью отсутствовали, но по содержанию вычитывалось, что пишет мужчина к женщине, с которой встретился неожиданно после двадцати лет разлуки; когда-то их связывали сложные, видимо любовные, отношения, но потом он женился на другой, она тоже вышла замуж – письмо звучит как запоздалое объяснение «вдогонку, после прощания». («Мы ухитрились при встрече даже не задать друг другу вопросов, которые висели в воздухе».) Тут любопытна сама ситуация встречи: женщина, как можно понять, в замужестве сменила фамилию, и он, приехав к ней, должно быть по делам, не предполагал, кого увидит: «Я, видимо, оказался растерян, просто не готов к такой встрече. Фамилия, которую я знал по бумагам, с тобой не связывалась никак. Прими, кстати, запоздалые поздравления, за все годы сразу. Я даже это упустил сделать»

Похоже, что и после двадцати лет встреча вызвала в нем смятение, отчасти комичное: «Почему я не остался хотя бы на ночь?»– считает нужным оправдываться он и сам называет свое поведение «бегством». Из письма возникает образ усталого, ослабевшего, но когда-то, видно, незаурядного человека, дореволюционного эмигранта, не нашедшего места в новой жизни; он рассказывает о своем не слишком счастливом и не слишком долгом браке – все прошло, жизнь не сложилась, бывшая жена и сын теперь неизвестно где, но он никого не винит, ни о чем не жалеет. Ну, и в том же духе. Лизавин так и сяк пробовал примерить это письмо: не Александре ли Флегонтовне оно адресовано, – нет, не сходилось. Возможно, Милашевич хранил его, собираясь как-то использовать в литературных целях, сказать трудно. Ни к каким известным сюжетам и обстоятельствам его жизни оно явно отношения не имело, а потому, увы, пришлось отложить его в разряд посторонних.

18

Чтобы покончить с разделом сравнительно крупных бумаг, из чисто научной добросовестности (право, не знаем, что посоветовать тому, кого такой ученый уклон вгоняет в скуку; разве что пролистнуть сразу дальше; но Лизавин-то себе этого позволить не мог), – итак, опишем еще мятую, замызганную, белыми нитками сшитую тетрадку in octavo, без обложки, опять же без начала и конца. Эту Милашевич подобрал разве что из любви к курьезам. Почерк коряв, как будто пьян, буквы чем дальше, тем все крупней и невразумительней, чернила грязные, слабые, кое-где почти невидимые, заменяются со второй страницы химическим карандашом, но он грязен еще более (там, где употреблялась слюна), а где слюна не употреблялась, совсем плохо различим. Поверхностный взгляд на эти строки, почти без знаков препинания, заставлял предположить в писавшем человека не шибко грамотного, но чтение наводило на мысль, что он был скорей – как бы это сказать помягче – не вполне умственно благополучен.

«Если нарисовать молекулу она устроена как планетная система Или атом забыл Неважно Представим что на планетах невидимых как на нашей кишит жизнь…» Какой-нибудь местный Циолковский. Добавим, что страницы были перепачканы и склеены какой-то коричневой гадостью, без запаха, правда, но все равно можно понять, почему Лизавин брезговал даже расклеивать их. И зачем, собственно? С трудом разобрал он на последнем обрывающиеся каракули: «межзвездная пустота нагромождение камней Нужна все время энергия…» Надо бы это вовсе выбросить, но Лизавин все не позволял себе – из упомянутой добросовестности, надеясь когда-нибудь все же прочитать, преодолеть брезгливость. А может, из жадности – он тоже любил курьезы.

19

Перейдем к вороху, покопаемся вместе с Антоном Андреевичем – хотя бы бегло; что делать, без этого не понять дальнейшего. Неровности и заусеницы от ножниц, различимые невооруженным глазом, свидетельствовали, что фантики нарезались иногда от руки или отрывались по сгибу из крупных полос, вроде тех, на которых печатался одно время «Поводырь» – четыре картинки в ширину, а в длину сколько нужно. Это подтверждало мысль, что Милашевич для некоторых целей сам предпочитал мелкий формат, а не пользовался им вынужденно. Исписаны листки были то густо и мелко, хорошими чернилами, пером тонким и твердым, какими сейчас не пользуются, и, очевидно, в домашнем уюте, то явно кое-как, на ходу, а может, и на тряской телеге, химическим наслюнявленным карандашом и почерком соответственным; вся запись порой состояла из оборванной, для себя, полуфразы (с маленькой буквы и без заключительной, точки) или даже единственного невразумительного словца. Были бумажки испачканные, как будто подобранные с земли, а к одной пристал засохший кусочек несомненного навоза; на ней, кстати, значилась загадочная и не совсем приятная надпись незнакомой рукой: «От Троцкого». Немало листков было помято; это заставляло вспомнить поэта, хранившего рукописи в знаменитой наволочке, на которой спал. Симеон Кондратьич наверняка предпочитал спать удобнее, но к такому сравнению располагали некоторые собственные его пассажи.

20

«Мысль, застигнутая врасплох, впечатление, пойманное на лету… нет, не пойманное – в пальцах осталось перышко, а то и пушинка. При методичности можно собрать из них подушку или даже перину – перышко к перышку, отборную».

«Можно накопить перышек и составить чучело, совсем как живое, – варьировалась та же мысль на другом фантике. – Нет, жизни-то в нем и не будет».

Это звучало как философствование о жанре, достаточно уже известном – жанре коротких фрагментов, остановленных и укрупненных мгновений. Симеон Кондратьич со своим пристрастием к лупе явно знал в нем толк. На фантиках встретишь и осу в жарком колоколе цветка, и нежную пыльцу на тычинках, и стук ложечки о стакан, шорох конфетной бумажки, муху в варенье – радости провинциального чаепития; гудит печка, колеблется в плошке фитиль, огонек, отражаясь в стекле, переносится во внешнее пространство, будто надеется обогреть его даль. Все приобретает значительность, укрупняется: глоток горячей жидкости, шаг на улице, домашняя стирка, гроздья пены в тазу и еще мельче: перепонки пены. На ту же тему были и некоторые обрывки мыслей, вроде, скажем, такого: «Даже не слово, а возглас, междометие, попытка слова. Евангелия составляют потом ученики». Или: «ты все можешь принять, все вместить: небо, траву, клумбу и растекшееся солнце»… – дальше целый перечень, который можно опустить; но не о том же ли это самом: о возможностях фантичного жанра?