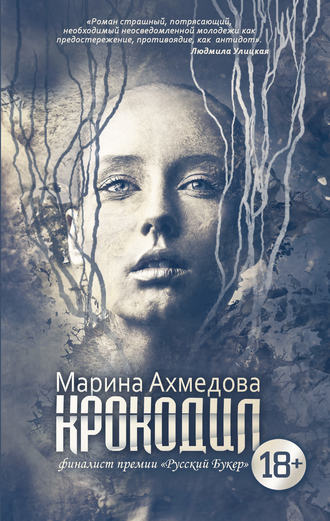

Марина Ахмедова

Крокодил

И за калиткой монастыря все выглядело покатым – как будто с земли можно было скатиться. Во дворе, усаженном розами, на скамейках сидели женщины в платках с благостными лицами.

Анюта зашла в церковную лавку. Христос в серебряной раме на полке встретил ее бесстрастным взглядом. К нему была прикреплена бумажка: «Господь – 1200 рублей».

– На что я тебя куплю, ты думал? – сказала Анюта про себя, глядя строго ему в глаза.

Она наклонилась к стеклу, под которым лежали золотые и серебряные крестики и цепочки. И еще амфорка в виде кулона для ношения святой воды на груди. С яркой красной крышечкой.

– Мне одну свечку за двадцать и ладан, – сказала Анюта продавщице, придыхая.

Продавщица так легко и проворно подала Анюте длинную тонкую свечку и пакетик с ладаном, будто ее под руки держали порхающие благодатные силы. Лицо у нее было постным и безжизненным, словно в ее желудке давно не было ни жиринки.

Анюта расплатилась взятыми на кухне деньгами и вышла из лавки. Остановилась на верхней ступеньке, раскрыла пакетик с ладаном и высыпала несколько горошин себе на ладонь. Они были похожи на мертвые яйца. Пахли терпко и постно.

Прямо напротив ступенек за ажурным столиком сидели монахини в черных рясах и покрывалах. Скамейки из свежего лакированного дерева были взяты в черные металлические рамы с гнутыми ножками. Одна из монахинь сидела к Анюте лицом – сцепив руки на столе и подавшись головой вперед. Вокруг росли розы и даже небольшие фруктовые деревца.

Шум города если и перелетал через белую каменную ограду, то особо далеко не шел. На зеленой площадке, усаженной цветами, непонятным образом чувствовалась осень. И если вспомнить лицо Христа над калиткой, то и оно о том же говорило – об осени.

И все жужжало вокруг, звенело как бы траве. Монахини молчали. Из их пальцев змеями ползли черные ниточные четки. И казалось, что все эти жужжания, шорохи и звон воздуха исходят от них. Как будто журчало и звенело под рясами.

За спиной Анюты краснела кирпичная стена. Арочная дуга обнимала головки окна. Их было как бы три окна – в одном. Дуговое центральное стояло на двух полукруглых столбцах. К нему с боков жались окна пониже, тоже дуговые. Окно было похоже на складень, где посередине – Христос, а по бокам – Мария и Николай Чудотворец.

Оконные дуги шли ступенчато – тремя рядами кладки, спускавшейся вовнутрь, к деревянной раме. Рамы делились перекладинами на десять прямоугольных окошек, и сверху на них сидело еще одно – сферическое. В пыльных окошках отражались монастырский двор и небо.

И вдруг солнце брызнуло в стекла, напоследок выдавливая из себя золотой осадок, скопившейся за день. Анюта расслабила подбородок, ее губы мягко открылись, выпуская кисло-сладкое дыхание. Она смотрела в стекла, как в телевизор. В каждом стекле была своя картинка, хотя все они смотрели на одно. Картинка удлинялась в глубину, выпячивалась, оживляя в потустороннем пространстве золотой клен, растущий напротив кирпичной стены. И сразу стало понятно, что уже девятый час.

Монахиня, сидевшая лицом к Анюте, поднялась и отправилась по дорожке, перекатывая под рясой плотный зад. Анюта спустилась с лестницы и пошла за ней на расстоянии.

Они вошли в церковь, которая своей тишиной, приглушенностью, иконами и подсвечниками как бы говорила: в какую церковь ни войдешь, она всегда будет одной и той же.

Монахиня прошла к гробовому ларю на красном бархатном постаменте. Коснулась его лбом. Анюта подошла и тоже коснулась лбом ларя. Под затягивающим его стеклом на темной ткани лежали косточки, похожие на просмоленные курительные трубки.

Монахиня отошла к стене и приложилась к иконе святого – с головой коричневой и треснутой, будто печеная картошка. Анюта потянулась за монахиней, все заглядывая ей в лицо, но не поворачивалась и держалась в тени.

Монахиня молилась. Анюта безмолвно стояла у нее за спиной. Наконец, та подошла к иконе Николая Чудотворца, под которой стояла застекленная деревянная шкатулка. Анюта пошла за ней. Приложившись к шкатулке, та повернулась и встала перед Анютой. Ее лоб был усыпан гнойными прыщиками. Анюта отстранилась от нее.

– Одна монахиня старенькая в Масленицу захотела поесть блинчиков, – ни с того ни с сего заговорила монахиня сильным молодым голосом. – Время было советское. Скудность. Блинов ей никто испечь не мог. Она по привычке начала молиться о блинах Иоанну Крестителю, покровителю монашества. Иоанн Креститель явился к ней во сне и говорит: «Что ты меня о блинах просишь? Я же в пустыне жил. Как блинчики выглядят, даже не знаю. Ты лучше Николая Чудотворца попроси. Он все время вас утешает и балует». А через несколько минут стук в дверь, – улыбнулась монахиня. – Пришла соседка с блинами. Говорит: «Блины пекла. И вдруг мысль так настойчиво – надо матушке отнести».

Анюта подошла к шкатулке. За стеклом лежала одинокая косточка, неотличимая от сгнившего корешка. Анюта поцеловала уголок стекла, не задевая середины, потому что посередине лоб монахини оставил жирный отпечаток, круглый, как блин.

Монахиня развернулась и подошла к иконе, за которой начиналась солея. Анюта двинулась за ней.

Икона стояла на деревянной подставке. Над ней на цепях висела круглая двухъярусная люстра с лампадками – красными, зелеными, синими, словно драгоценности в золотой короне.

Взглянув на икону, Анюта сильно вздрогнула.

Написанная краской женщина в монашеском платье как бы зависала в воздухе над монастырем с белыми башнями и зелеными куполами. И непонятно было – то ли женщина такая большая, то ли монастырь маленький. У нее было молодое лицо и брови темные, как у Анюты. Кожа смуглая, как у Анюты. В руке она держала длинную свечу. Анюта тоже держала такую. Щеки у нее были набухшие и румяные. Подбородок – острый. А во лбу, прикрытом черным покрывалом, горела точечка красная, издалека на яблоко похожая. И вся она – в целом если смотреть – пугала и отталкивала. Особенно ноги пугали – торчащие из-под подола острыми носками черных ботинок. Пугали тем, что упирались в воздух властно и торжествующе, и пощады быть не могло.

– Кто это? – шепотом спросила она монахиню.

– Божья Матерь в одеянии игуменьи, – ответила та, и ее голос раскатился во всю ширь. – Сестры ее писали с другой иконы. А когда ту икону вынули из оклада, увидели, что образ Богородицы на стекле отпечатался – лоб, нос, губы.

Монахиня перекрестилась.

Свеча в Анютиных пальцах нагрелась и согнулась, словно была живой. У Анюты в голове случилось завихрение, и ей захотелось сорваться с места, выбежать на солею и там потоптаться, попрыгать перед царскими вратами.

Богородица с иконы на свечу смотрела, будто знала, зачем Анюта пришла и о чем попросить хочет. Будто знала, зачем все приходят.

Желание выбежать на солею в Анюте окрепло. Даже в лицах святых виделись ей сообщники, которые не подначивали, но ждали. И Богородица в платье игуменском как бы тоже специально сюда прилетела и над монастырем повисла, чтобы посмотреть, как Анюта будет прыгать. Не потому, что им всем нравилось или хотелось, чтобы Анюта запрыгала на солее, а просто потому, что так должно было быть.

Монахиня снова перекрестилась, и Анюта за ней – через силу, будто не сложенными пальцами к себе прикасалась, а иголки втыкала. Заплакала и отошла к Христу – распятому на кресте и принимающему молитвы за мертвых. В квадратном подсвечнике со множеством лунок не горела ни одна свеча.

– Умер кто? – спокойно спросила монахиня.

– Да, – всхлипнула Анюта.

Монахиня коротко кивнула, опустила голову. Заспешила из храма.

Анюта осталась одна. Она хватала мягкими губами церковный сладковатый воздух. Ребра Христа натягивались под кожей. Чем-то похожие на белый каркас цирка. Анюта разрыдалась.

– За что они тебя? За что? – спросила сквозь всхлипы.

Успокоившись, она глубоко вздохнула, словно поняла – все правильно было. Она подняла руку, судорожно перекрестилась. Распрямила свечу. Поднесла головкой к лампаде. Кончик белой нити радостно загорелся. Анюта воткнула свечу в пустую лунку – поближе к Христу – и прошептала:

– Прими, Господи, душу рабы твоей Лешкиной матери, свекрови моей. И упокой.

Монастырский двор потемнел и опустел. Только все та же монахиня стояла у маленького деревца – яблоневого. Читала из черной книжицы, которую держала в руках перед собой. Казалось, она молится деревцу, – из-за того, что она странно голову держала – почти прямо, не сгибая шею, а книгу ни разу выше не подняла, чтоб глазам помочь.

Черное покрывало иногда поднималось за ее спиной от ветра и мягко хлопало концами. Казалось, когда темнота совсем зачернеет, а ветер подует сильней, монахиню поднимут бесовские силы. Она хлопнет черными крыльями, подлетит вверх и повиснет над бело-зеленым монастырем.

Анюта спустилась с лесенки, пошла по дорожке мимо скамеек. Они тоже были пусты. Дошла до закрытой калитки и загадала:

– Если калитка заперта на замок, меня без наказания не отпустят.

Она спокойно толкнула калитку, и та открылась без скрипа.

Шелковая простыня съехала, и Анюта ворочалась на голом матрасе. Она то садилась и растирала холодные ступни, то снова ложилась.

Анюта перевернулась на живот, закряхтела. Укутала ноги одеялом. По всей ноге тянуло жилу, которая начиналась в животе, а заканчивалась в ступнях.

Встала и на согнутых ногах пошла в ванную.

Электрический свет с потолка грел кафель розовым теплом. Глянцевая ванна ослепляла белым. Анюта подставила руку под кран. Из крана потекла горячая вода. Анюта убрала руку, и вода прекратилась.

В белом шкафчике за стеклом кремы и лосьоны блестели золотыми головками. Из теплого зеркала на Анюту ласково и с состраданием смотрели ее же глаза. Она поморщилась, открыла рот в беззвучном стоне и отвернулась переждать судорогу.

Она пустила в ванну горячую воду. Струя вспенилась, ударившись о гладкое дно. Анюта залезла в ванну и стояла, пока вода размягчала и согревала ее маленькие стопы. Анюта села, заткнула отверстие в ванне прозрачной пробкой на золотой цепочке. И сидела, обнимая себя за плечи и раскачиваясь, пока вода не дошла до груди. Выключила воду. Тишина сделалась очевидной. Такой, какая бывает в квартирах, где живут семьями, и тишину всегда сопровождает ожидание – скоро кто-то придет.

Анюта поплакала. Зачерпнула пригоршню воды и умыла лицо. Ее длинные волосы расползлись по воде и сначала лежали на ее поверхности, потом намокли и упали, прилипнув к спине.

Анюта вдруг вскочила, подняв брызги воды, плеснувшие через бортик. На трясущихся ногах вышла из ванной. Сделала шаг к унитазу. Откинула крышку, плюхнулась на него скользким телом.

Натужилась. Закряхтела. Замерла. Выдохнула. Закрыла лицо руками и натужилась еще раз. Из заднего прохода с тихим свистом вышел вихрящийся воздух. Анюта еще посидела. Встала. Оторвала кусочек туалетной бумаги. Сунула ее между ног.

– Ай! – она отдернула руку, наткнувшуюся на что-то мягкое и теплое. Ее ноги, обхватывающие гладкие стенки унитаза, задрожали.

– Мамочки… – выдохнула она, глядя в наполненную ванну так, словно на ее дне лежал покойник.

Потрогала пальцами то, что висело между ног. За секунды оно успело похолодеть.

– Мамочки… что это? – прошептала Анюта.

Сделала глубокий вдох, задержала дыхание и потянула несильно. Оно на чем-то держалось. Она пошла по нему пальцами вверх, нащупала влажную нитку, идущую из промежности. Обхватила ее клочком туалетной бумаги, надула ноздри, сделала решительное лицо и дернула. Подставила другую руку и поймала оторванное. Выдохнула.

Что-то мягко опустилось на ладонь и как бы обняло ее. Анюта подняла руку, чтобы посмотреть. На ладони лежало уродливое, похожее на внутренний орган. Студенистое, как желе, сваренное из крови.

Анюта брезгливо дернулась. Обвела глазами чистую ванную. Глянцевый кафель на полу. Белые полочки. Гладкие бортики ванны. Все сияло чистотой.

Она отстранилась от унитаза. По его стенкам растекалась свежая кровь. Анюта занесла руку над унитазом. Накренила ее. Оно не падало, успев присосаться к ладони. Накренила сильней. Встряхнула.

Оно упало в темную воду. Дрожащей рукой Анюта потянулась к кнопке смыва и, пристально глядя внутрь слива, нажала.

Вода вырвалась из бачка с напором, вспенилась, на миг приподнимая выброшенное. Оно приблизилось, и Анюта его снова увидела. Унитаз заревел, глотая. Вода бросилась в слив.

Анюта поднесла к лицу покрасневшую от крови ладонь. Сунула ее под кран.

Унитазный бачок журчал, наполняясь водой.

– Мать где? – Яга подобрала ноги и воткнула подбородок между колен.

– В бане, – точечными движениями Светка оттирала фосфорные пятна со стола.

– Давно? – спросила Яга.

– Уже час как ушла, – Светка покосилась на часы над дверью.

– Че-то долго, – сказала Яга. – Олег больше не приходил?

– Нет.

– Сама к нему сходи, – сказала Яга проникновенно.

Светка перестала тереть. Яга, оттянув уголки рта, продолжала критически изучать пальцы ног.

– Зачем мне к нему ходить? – спросила Светка. – Между нами все кончено.

– Иди, блядь, к Олегу. К Олегу иди, – через нос заныла Яга.

– Че ты меня к нему тойкаешь? Вот че ты меня тойкаешь?

Яга подняла на Светку узкие голубые щелки, раздула ноздри, сжала губы зло.

– Тебе же лучше будет, – сказала почти с угрозой.

– Он меня избий! – крикнула Светка, опершись рукой на тряпку, прижатую к столу. – Избий!

– Слова правильно говори! – прикрикнула Яга. – Ты че такая тупая, блядь? Сейчас мать услышит, догадается, что ты опять вмазывалась. Ты о матери подумала?!

– Ты сама когда о матери думайа? – Светка тоже повысила голос. – Раньше надо быйо о матери думать!

– Я всегда, блядь, думала! – Яга опустила ноги. – Вот так, блядь, всю жизнь тут просидела в этом, блядь, курятнике, замуж, блядь, ни хуя не вышла, только, блядь, о матери и думала.

– Кто тебя держай? Вечно на мать свои неудачи списываешь.

– А кто мне говорил: за этого не выходи, он – нищий?! За того не выходи – нищий?! Че-то Валерка сейчас на «Шевроле Крузе» ездит. А я тут, блядь, сижу, потому что мать слушала. И нахуй я теперь Валерке не нужна. На улице встретит, не узнает. Как опустилась я! Еб вашу мать. Докатилась, бля, до этих таблеток позорных! Вообще, блядь!

Светка подошла к раковине, включила воду, прополоскала тряпку под струей, хорошенько выжала ее двумя руками и вернулась к столу. Яга наблюдала за ее движениями тяжелым тупым взглядом, как за мухой, ползающей по столу.

– Че, ты пойдешь к Олегу или нет? – низким голосом спросила она.

– Ийи нет! – голос Светки прошила истеричная нота.

– А че ты, блядь, делать будешь, если к Олегу не пойдешь? – растягивая слова, с интересом спросила Яга.

– Я все знаю, зачем ты меня к Ойегу гонишь! – визгнула Светка.

– Ну че, блядь, если ты такая всезнайка, скажи мне тоже. Удиви меня, блядь.

– Есйи б мать умейа, ты бы тойко рада быйа! Меня к Ойегу спихнешь, мать – в могийу, а сама тут хозяйка, со своим Ванькой, да?

– Ты базар свой отключи нафиг!

– За дурочку меня держишь! Думаешь, я ничего не понимаю?

– Иди работай, если понимаешь!

– Оставь меня в покое. Не бойся, мне ничего от тебя не надо.

– А че ты такая, если не надо, сегодня вставлялась?

– Больше не попрошу, себе оставь.

– Кто тебе даст, даже если попросишь?

– А кто возьмет?

– Я посмотрю, как ты не возьмешь.

– Посмотри, посмотри.

– Я посмотрю.

– Давай смотри.

– Че ты самая борзая стала, да? Че распелась? Мать дома, осмелела? Овца тупорылая.

– Сама ты овца.

– Я тебе за овцу пасть порву.

– Давай.

– Сейчас дам.

– Ну, давай. Че ты пугаешь. Давай.

– Сказала, сейчас дам. Сейчас так, блядь, дам. Полетишь, блядь, отсюда верх тормашками, полетишь.

– Ну, давай.

– Ов-ца. Веди себя по-человечески. Ты слышишь, овца?

Яга бубнила, сидя на табуретке, злыми глазами прилипнув к Светкиному животу. Светка терла стол нервно, короткими штрихами.

– Я – не овца! – Светка вдруг выпрямилась и кинула в Ягу тряпкой.

Попала ей в лицо. Яга лениво дернулась. Застыла, тупо глядя на Светку, и, казалось, раздумывая, отрываться ей от табурета или нет. Светка часто моргала, ее пустые красные руки прижимались к плоскому животу.

Поднимаясь, Яга медленно загребла рукой назад. И хотя двигалась медленно, ее движения с такой силой рассекали воздух, что злости в них и энергии было больше, чем в резком прыжке. Светка отступила на шаг. Яга толкнула ее в плоскую грудь. Светка качнулась.

– Ты че? – крикнула она и ткнула Ягу в ответ.

Яга ударила Светку в живот – прямыми твердыми пальцами. Светка визгнула и вцепилась Яге в волосы. Яга мотнула головой, сбрасывая Светкины пальцы, ухватила хвост на ее затылке, дернула, словно хотела оторвать Светке голову, а потом запустила обе руки в волосы на ее висках.

Светка упала спиной на стол, выгнулась. Яга навалилась на нее. Светка подняла коленку и ударила Ягу в твердый живот. Яга шумно выдохнула, сопя, приподняла Светкину голову и опустила ее на стол с глухим стуком.

– Мамочка! – Светка влажной теплой ладонью оттолкнула лицо Яги от себя.

На нем проступило противное, злое, почти мужское выражение. Яга раздувала ноздри, на подбородке под кожей проступила железная шишка. Яга сопела. Светка шлепала ее по лицу. Яга мотала головой, отбрасывая влажные шлепки. Ее пружинистые волосы рассыпались.

– Овца, бля, – выдохнула Яга и схватила Светку за шею.

Светка шмыгнула носом и закричала:

– Пусти!

Яга засопела громче, злоба с лица ушла, уступив место интересу. Светка снова закричала. А Яга только приникла к ней ближе, давя руками сильнее, словно хотела поскорее закончить дело, которое началось, когда она не по своей воле встала с табуретки.

Светка гибко изогнулась. Оскалилась, натянув тонкие губы над желтоватыми зубами, и впилась Яге в руку, почти у сгиба, там, где мясо было рыхлым, как вата. Прикусила.

– Блядь! – взвизгнула Яга и сбросила Светку на пол. На толстой коже Яги проступил зубатый круг.

Светка, скрючившись, дергала одной ногой и собакой скалилась на Ягу. Яга обошла Светку, прицеливаясь.

– Мама… – заскулила Светка.

Дверь открылась, и на пороге встала распаренная мать с красными пятнами на щеках. Тонкие кольца мокрых волос с затылка липли ей шею. Запахло водой из кадушки и березовым веником. Яга обернулась.

– Марина… Марина, – мать позвала с надрывом, будто они были в лесу – ломали березы, а Яга заблудилась, но отошла недалеко, и материн голос ей был еще слышен.

– Она первая начала, – моргнула Яга и спрятала от матери лицо. – Она тряпкой в меня вообще кинула. Я тут сидела, никого не трогала. Вообще…

Светка заплакала громко, задыхаясь.

– Доченька, – сказала мать и повторила снова издалека: – До… чень… ка…

Яга лежала вытянувшись, задевая ступнями спинку узкой кровати. В комнате было темно. У соседей через двор свет уже не горел. От обоев, которые при свете дня были голубыми, отходила синеватая дымка.

На кровати, стоящей у другой стены, скрючилась Светка. Яга могла протянуть руку и дотронуться до ее ног.

По дороге за домом проехала машина. Судя по звуку, прошла медленно и осторожно – то ли объезжала лужу, то ли водитель полуспал. Свет фар прошел по стене, высветив звезды, наклеенные поверх обоев. Яга проследила за ним глазами: свет двигался медленно и вязко, потом оборвался.

– Светка… – позвала Яга негромко.

Светка не пошевелилась.

– Свет… – снова позвала Яга.

– Че? – грубо отозвалась Светка.

– Замуж тебе надо выйти, вот че, – сказала Яга примирительно.

– Ага, – хрипло отозвалась Светка. – Кому я нужна?

– Слышь че, – Яга приподнялась на локте и уставилась на Светкину спину. – Слышь че, тебе в порядок надо себя привести.

– Чтоб в порядок себя привести, деньги нужны, – огрызнулась Светка.

– Че ты, Свет? – хрипло заворковала Яга. – У тебя же внешность, как у модели.

– А сколько мне лет, ты забыла?

– Теть Анина дочка в тридцать один замуж вышла. Ты видела, на какой машине ее муж возит?

– Ты откуда видела?

– Я, короче, возле «Гринвича» стояла, они за продуктами такие подъехали, – зачастила Яга горячим шепотом. – Меня, короче, не узнали, мимо прошли.

– Мать говорила, они еще на Кипр отдыхать ездили, – отозвалась Светка, тоном давая понять, что ввязывается в разговор.

Они помолчали. Яга смотрела на звезды и улыбалась.

– Свет… – позвала Яга.

– Че? – отозвалась Светка.

– А я ж на море ни разу не была, – мечтательно сказала Яга.

– А-то я была.

– Может, поедем, Свет?

– На какие шиши? – грубо спросила Светка, и Яга замолчала.

Яга смотрела, смотрела на звезды, наконечники которых временами поблескивали, хотя за окном не горело ни одного фонаря, и небо тоже было темным.

– Только знаешь че, Свет? – снова заговорила она. – Я ночью на море купаться не пойду. Ночью вода страшная. Еще утянет кто-нибудь за ногу. Боюсь я…

Светка промолчала.

– Свет… – с мягкой хрипотцой позвала Яга и подождала. – Свет…

– Ну че еще?

– А я ж решила… – сказала Яга и снова подождала, глядя на Светкину спину и по ней проверяя эффект, произведенный словами.

– Ну че ты решила? – не выдержала Светка.

– Короче, я обратно на заправку пойду работать…

– Кто тебя возьмет? – Светка усмехнулась в стену.

– Ты че, дура, что ли? – забасила Яга. – Фадик ко мне вчера такой, короче, подходит, говорит: «Про тебя Глеб Борисович спрашивал». Я же там какие продажи делала. Я же этот… дипломированный сотрудник.

– Че ты этому Фадику веришь? Он же сам на тебя стукнул, что ты на работе вмазываешься, – сказала Светка.

– Свет, ты че, блядь! – обиженно сказала Яга. – Я тебе говорю, Глеб Борисович спрашивал про меня. Делюсь с тобой. А ты мне – бу-бу, бу-бу. Я че, сама не знаю про Фадика все?

Светка замолчала. А Яга, приподнявшись на локте, тянула шею и смотрела обиженно.

– И ты пойдешь? – наконец спросила Светка.

– Пойду, – кивнула Яга.

– Когда пойдешь?

– Завтра, как встану, так и пойду.

– Че, правда, что ли? – Светка повернулась к Яге.

Яга надувала щеки и одновременно улыбалась. Темнота замазывала одутловатости на ее лице, складки на длинной шее. Темнота как будто расчесала и уложила патлатые волосы Яги.

– Конечно, правда, – ответила Яга. – Помнишь, я еще за два дня восемь тысяч сделала.

– Помню, – отозвалась Светка.

– Еще сумку за семь пятьсот купила себе, помнишь?

– Помню.

– В «Заре». Потом еще на нее скидки были.

– У Алинки такая же.

– Че за Алинка?

– Олега двоюродная сестра.

– Да мы себе таких сумок купим – ни одна Алинка с нами рядом не стояла… Свет?

– Че?

– Я тебе сумку куплю.

– Че, правда, что ли?

– Оденем тебя, Свет. Че всякие лохушки лучше нас одеваются. У нас от природы фигуры. Нам повезло, Свет.

– Да, – сказала Светка.

– Жилетку кожаную тебе купим. Ты же хотела жилетку кожаную, – сказала Яга.

– Это когда было – сто лет назад. Сейчас жилетки не в моде.

– Мы тебе то, что в моде, купим. И телефон.

– Сенсорный?

– А какой еще?! Сенсорный, конечно…

– Еще я видела на одной такую юбку типа брюки широкую. Ее с майкой надо носить.

– Короче, мы тебе купим такую юбку. Еще знаешь че сделаем?

– Че?

– На море поедем. В Турцию. Или в Сочи.

– Лучше в Турцию. Там иностранцев много. Замуж можно выйти.

– Короче, в Турцию поедем, – согласилась Яга. – Я еще в одном журнале смотрела, там можно это… как его… бля-я-ядь, слово забыла… А, во, бунгало целое можно снять.

– А ты правда пойдешь завтра на заправку?

– Ты че, Свет? Я же сказала. Я еще Фадику сказала – короче, ждите меня, я приду.

– С утра пойдешь?

– С утра, как встану, пойду.

Светка улыбалась. Яга смотрела на нее и улыбалась тоже.

Яга щупала мясо – плечи, локти, бока, ноги. Оно слоилось, отделялось от костей и болело, как разодранная скотина на прилавке. Болело не на руках, ногах и плечах, а в красной точке в голове, укрытой жирным мозгом.

Яга поковыряла лоб. Двинула ногой и заковыляла в сторону заправки.

Дождь пошел мелкий – капли с иголочную головку. Все та же черная лужа не рябилась, не вздрагивала и скорее сама сотрясала сброшенные с неба капли, чем сотрясалась ими. Яга ковыляла по вспаханной машинами дороге без асфальта. От волос, усыпанных нелопнувшими каплями, запахло перхотью.

Одна нога хорошо гнулась, а другую, прямую как палка, Яга с трудом отрывала от земли.

В конце улицы Яга свернула влево на асфальт и пошла – руки в карманы. На запястье у нее болтался потертый пакет с нарисованными желто-красными розами и надписью «Райский сад». Мимо проносились машины, но асфальт еще не был мокрым. Яга приостановилась, потому что отчетливо увидела, как мелкие, с иголочную головку капли проходят по черным затвердевшим лабиринтам желобков асфальта, спотыкаются, растекаются, разбиваются, но какие-то, может, доходят целыми до земли. А закатанная земля чмокает, влажно всасывает. Яга замерла на пустом тротуаре, засосала воздух, зачмокала. А потом стала скрести руку ногтями, как будто сдирая с себя что-то твердое. На руке появились царапины. Яга встряхнула рукой и даже отступила, словно боясь испачкать ноги тем, что могло посыпаться с руки.

Уже было слышно, как дождь барабанит по гладкой крыше заправки. Мелкие капли стали крупными. На темени у Яги, в непромокаемых волосах собралось озеро. Она подняла руку, тронула макушку, и озеро заструилось по шее, за воротник.

Возле самой заправки Яга замедлила шаг. Заправка была большой и такой блестящей, что ее бликующая серым крыша даже без солнца отражала дождливое небо и безлюдье. Яга приостановилась, пропуская машину, шорох которой послышался по асфальту сзади. Но машины не было – это шумела от дождя молодая листва на деревьях, растущих у трассы.

Резиновые рукава изгибались на синих бензоколонках. Яга почмокала мокрыми губами, как будто высасывая из них бензин на расстоянии.

На заправке было пусто. Крупный дождь перестал, только редко какая-нибудь тяжелая капля из любопытства бросалась с неба головой вниз и разбивалась о железную гладкую крышу, заставляя ее гудеть. Сзади наплывал шелест, будто за спиной – синее море, пеной подбирающееся к заправке.

Яга, виляя задом, пошла к колонкам. Она высоко поднимала пятки, словно боялась замочить ноги. Зеркальное окошко будки опрокинулось. Из проема выглянули большой нос и глаз, густо поросший бровью. Яга сделала еще несколько шагов. Окошко нервно захлопнулось, и пока оно поднималось, вместе с ним поднималось отражение асфальта, деревьев и колонок.

Из будки выскочил Фадик – на коротких кривых ногах, обтянутых вареными джинсами, в куртке с меховым воротником и красной кепке.

– Ты че, русского языка совсем не понимаешь, да? – крикнул он.

Яга отступила на шаг.

– Давай, пошла отсюда. Пошла! – крикнул Фадик харкающим голосом и махнул рукой.

– Че ты, Фадик, – обиженно сказала Яга. – Че, тебе пол-литра жалко?

– Бля, задолбала! Тебе когда сказали – дорогу сюда забудь! Пошла отсюда, давай двигай!

Фадик дернул толстой шеей вбок, красная кепка на миг прижалась к плечу и резко встала на место. Он фыркнул и еще раз размял шею. Глаз от Яги не отрывал.

– Че, тебе пол-литра жалко? – тише повторила Яга и отступила еще на шаг.

– Я твой дом труба шатал! – заорал Фадик, фыркая. – Ноги тебе поломаю, еще раз здесь увижу! Еще близко сюда подойди, пизду порву!

– Че ты, Фадик… – еще тише сказала Яга.

– Пошла отсюда! – Фадик подпрыгнул и, завалившись коротким туловищем набок, прижав ухо к плечу, поднял одну ногу, согнул ее и резко выпрямил в сторону Яги, задев кроссовкой ее куртку.

Яга отскочила.

– Ты че, Фадик? – заплакала она. – Куртку мне новую испортил. Я же тебя на эту заправку привела. Че ты мне даже спасибо не сказал.

– Пошла на хуй отсюда! Порву! – заорал Фадик, и Яга, вжав голову в плечи, затрусила в сторону деревьев.

Фадик развернулся, сунул руки в карманы джинсов, встряхнул курткой на плечах и, раскачивая квадратными плечами, вразвалку пошел к будке.

Яга дошла до деревьев, растущих на обочине, и спряталась за одним, прилипнув к нему боком. Джинсы намокли, и постепенно она начала ощущать бедром глубокие узоры на сырой коре.

Устав, Яга переступила с ноги на ногу, оторвав бедро от ствола. Теперь она прижималась к дереву правой стороной груди. И сердце сразу стало стучать. Яга застыла надолго, как будто тоже стала деревом. Она пристально следила за пустой молчаливой заправкой.

Скоро она услышала, как стучат другие деревья, будто на них сидят дятлы, – но птиц не было.

Яга встрепенулась. Темно-синяя машина притормозила у заправки. Из нее вышел мужчина – высокий и стройный. В светло-розовой рубашке.

– Светке бы такого, – сказала Яга и, сорвавшись с места, как птица с дерева, понеслась, на ходу вынимая мятую пластиковую бутылку из пакета.

– Мужчина! – хрипло закричала она, подбегая. – Мужчина!

Мужчина бросил короткий взгляд через плечо и снова повернулся к колонке. В руках он держал рукав шланга.

– Мужчина! – Яга схватила его за рукав рубашки. – Не бойтесь, мужчина, у меня руки чистые, это грязь въелась, я на огороде работала.

Мужчина, не оборачиваясь, стряхнул руку Яги.

– Дай пол-литра, – Яга приподняла бутылку и потрясла ею в воздухе.

Дверь будки хлопнула, из нее выскочил красноголовый Фадик.

– Пошла отсюда!

Добежав до Яги, он притормозил и еще сделал пробежку на одном месте, как будто стоял на беговой дорожке или танцевал.

– Эти попрошайки надоели уже, покоя от них вообще нет. Простите, пожалуйста, – обратился он к мужчине, приложив руку к груди.

– А че, жалко? – спросил мужчина. – Налей ей бутылку.

– Да она попрошайка позорная! – обиженно сказал Фадик. – Им всем давать, они отсюда не уйдут никогда. Облепили, как мед.

– Налей ей за мой счет, – сказал мужчина.

Яга протянула бутылку Фадику. Фадик цыкнул, вырвал у нее из рук бутылку и пошел в будку, бубня какие-то нерусские клацающие слова.

– Мужчина, вы только не уходите, пока он мне не нальет, – жеманно сказала Яга. Она поправила волосы, укусила губу и похабно улыбнулась. – Я в солярии была, поэтому такая опухшая.

Мужчина залил бензин в бак, повесил шланг, открыл дверцу машины, вставшую между ним и Ягой. Он замешкался, как будто не нарочно, Яга увидела свое отражение в стекле и отражение деревьев за своей спиной и отшатнулась. Стекло сплющило ее лицо, и оно выглядело пластиковой маской, вздутой и деформированной, с нахлобученным на нее свалявшимся париком. Деревья отражались зелеными, красивыми, шевелились.

Фадик вышел из будки. В вытянутой руке он нес бутылку, полную желтой жидкости. Раздувая ноздри, он коротким движением, похожим на удар, протянул бутылку Яге. Она поспешно схватила ее и сунула в пакет.

– Чтоб я тебя тут больше не видел, – процедил Фадик и, повернувшись к мужчине, снова прижал руку к груди в извиняющемся жесте.

– Мужчина, спасибо, – сказала Яга, растягивая слова.

Мужчина, повернувшись к ней виском, сплюнул в сторону, пружинисто сел в машину.

Яга заспешила и, пока машина выезжала со стоянки, дошла до деревьев и спряталась за ними так, чтобы Фадику, следившему за ней из-под кепки, было ее не видно.