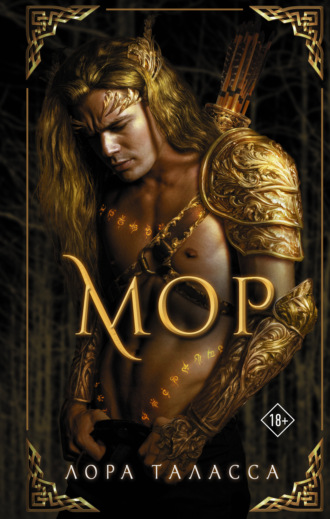

Лора Таласса

Мор

Глава 11

Мы уезжаем меньше, чем через час после смерти безымянного человека. Мор ведет меня, придерживая за плечо, его золотой лук и колчан со стрелами все время в поле моего зрения.

Напоминание о том, что он может со мной сделать.

Конь ждет нас. Поводья отвязаны, но он не уходит, словно для него нет большего удовольствия, чем дожидаться хозяина.

Мор берется за веревку, торчащую из седельного мешка. Распутав ее, он обматывает мои забинтованные руки.

При виде веревки на запястьях боль и страх мгновенно возвращаются.

Снова бежать. Могла бы догадаться.

Однако вместо того, чтобы примотать второй конец к седлу, Мор продевает его в петлю на своем ремне.

Мои брови ползут вверх. Такого я не ожидала.

Не глядя мне в глаза, Мор поворачивается ко мне и хватает под мышки. Хотя в последние два дня он носил меня в туалет и обратно, я все равно вздрагиваю от прикосновения. Не успеваю ничего сообразить, а он сажает меня на коня. Еще секунда – и он сидит позади меня.

Мор устраивается в скрипящем седле. Я со свистом втягиваю воздух от боли, прижатая к его доспехам. Левой рукой с широко расставленными пальцами он придерживает меня за талию. Правая рука сжимает поводья.

Мор наклоняется к моему уху.

– Дернешься, – угрожающе шепчет он, обдавая ухо жарким дыханием, – я снова заставлю тебя бежать следом.

Кто бы сомневался. Но сейчас я думаю только о том, как отвратительна и в то же время интимна его близость.

Мор цокает языком, и конь трогает с места.

Я еду с одним из Всадников Апокалипсиса.

Просто чума.

Буду смотреть на конец света из первого ряда.

Хотя все тело ноет и болит, ехать на лошади все равно удобнее, чем бежать за ней со связанными руками.

– Я действительно чуть не умерла тогда? – спрашиваю я, вспоминая, как Мор тащил меня, всю израненную, по дороге.

– Неужели обязательно болтать?

Он просто само очарование.

– А тебе обязательно распространять заразу?

Мор не отвечает, но я спиной чувствую, что он размышляет.

– Почему ты меня спас? – не успокаиваюсь я.

– Я не спасал тебя, смертная. Я сохранил тебе жизнь. Это разные вещи. А в живых я тебя оставил, чтобы заставить страдать. Кажется, я уже объяснил тебе это.

Я дотрагиваюсь до своей груди. Там, под слоями чужой одежды, бинты, которыми перевязаны мои раны.

– Тебе пришлось изрядно повозиться, чтобы сохранить мне жизнь.

– Верно, – откликается он после короткой паузы. – Зато наказывать тебя снова и снова мне бесконечно приятно. Это доставляет мне огромное удовольствие.

Язвительные слова, вот только…

Я не верю. Господи, я хочу верить, потому что не могу выразить, как я его ненавижу… Но я не верю его словам. Не до конца. Сама не знаю, почему.

Некоторое время мы едем молча, наши тела покачиваются в едином ритме в такт аллюру. Вскоре я начинаю опять.

– Где ты научился очищать и обрабатывать раны?

– Какая разница? – интересуется он.

Я оглядываюсь и встречаю ледяной синий взгляд. Его волосы развеваются по ветру, и несколько прядей падают на лицо.

Столько красоты пропадает зря.

Поймав на себе мой взгляд, Мор недовольно стискивает зубы и переводит взгляд на дорогу.

– Да никакой, пожалуй. Просто я тебе благодарна, – и я не вру. Я вдруг поняла, что еще не готова умереть, даже учитывая, что это, возможно, для меня лучший выход.

– Мне все равно, – роняет он сухо.

Кажется, я застала его в хорошем настроении.

Нет.

– А еще… – я буквально чувствую, как Мор мрачнеет, но все-таки договариваю, – я не заболела.

– Тонкое наблюдение, смертная.

– Мне просто повезло или ты можешь управлять этой заразой? – спрашиваю я напрямик.

– Когда ты родилась, у тебя не было поврежденных органов? – задает он встречный вопрос.

Я не вижу его лица и поэтому трудно понять, к чему он клонит.

– Не было… – отвечаю с некоторой опаской.

– Отлично, – продолжает он. – Так попытайся воспользоваться тем, который у тебя в черепе.

Черт. Обидная подколка.

– Наверное, ты можешь управлять болезнью.

Он не отвечает.

– И ты отвел ее от меня, – добавляю я.

– Ты упорно внушаешь себе, что у меня альтруистические мотивы. Не думай, что я ценю твою жизнь. Ты жива только для того, чтобы я смог отомстить.

Ну да, конечно.

Опускаю глаза на загорелую руку всадника, которая все еще лежит на моем животе.

– Куда мы едем?

Мор так тяжко вздыхает, словно страшно устал от этого мира.

– Я имею в виду, – храбро продолжаю я, – где твой конечный пункт назначения?

Именно этот вопрос сейчас волнует людей во всем мире. Далеко ли заберется Мор.

– У меня его нет, смертная, – говорит он. – Я буду ехать вперед до тех пор, пока моя задача не будет выполнена.

Пока мы все не умрем. Он ведь это имеет в виду.

Он собирается скакать на коне по всему свету, пока не перезаражает всех.

Я чувствую под ложечкой такую тяжесть, словно желудок наполнен камнями.

Мор крепче прижимает меня к себе.

– Хватит вопросов. Твоя болтовня меня утомляет.

На это мне нечего ему возразить, да и нет желания. После его последнего ответа я поняла, что больше не хочу с ним разговаривать.

Так мы и едем в тягостном, тревожном молчании, и все это время всадник только и делает, что распространяет чуму.

К тому времени, когда Мор решает остановиться на отдых, день успевает смениться ночью. Я с опаской смотрю на одноэтажный дом, а всадник легко соскакивает с коня.

Очень надеюсь, я действительно очень надеюсь, что те, кто здесь жил, успели унести ноги.

Мор протягивает мне руки. Просидев целый день почти в обнимку с ним, я почти не вздрагиваю от его прикосновения. Пока он помогает мне слезть с лошади, я рассматриваю его в упор. Странное это чувство – полная беззащитность перед тем, кто то причиняет тебе боль, то заботится и ухаживает за тобой. У меня связаны руки, и я вынуждена принимать помощь этого сатанинского отродья, ведь самостоятельно мне не спешиться. И я замечаю, что в каждой мелочи пытаюсь увидеть его доброту, его сострадание. Это нелепо, и я сама это понимаю, ведь не надо забывать, что Мор – то самое зло, из-за которого я оказалась в этой ситуации, но это не мешает мне упорно искать в нем проявления человечности.

На миг наши взгляды встречаются, и в его глазах, впервые за все время, я не вижу обычной горечи и гнева. Но стоило мне об этом подумать, как все это возвращается.

Когда он ставит меня на землю, у меня подгибаются ноги, и я едва не падаю.

– Иисус и святые угодники, – бормочу я себе под нос. Оказывается, я основательно стерла внутреннюю поверхность бедер, а мышцы болят.

Я поднимаю глаза к небу. Судя по всему, Большой Босс, сейчас я не самый твой любимый человек.

Всадник, словно забыв обо мне, шагает к дому. Через пару секунд я чувствую рывок: это натянулась веревка, которой я все еще связана.

– Пошевеливайся, смертная, – бросает Мор через плечо.

Как же я ненавижу этого урода.

Ковыляю за ним, с неодобрением наблюдаю, как он снова выбивает дверь ногой. Он вталкивает меня внутрь.

Чтобы глаза привыкли к полумраку, мне требуется время. В доме пахнет плесенью, словно он долго простоял запертым. Это, да еще облачка пара, которые вырываются у меня при дыхании, наводит на мысль, что тех, кто здесь жил, сейчас здесь нет.

Мор шагает ко мне и грубо хватает за руку.

– Ты знаешь правила, – говорит он, развязывая узлы. – Если попытаешься бежать, моему милосердию придет конец.

Мой взгляд притягивает колчан с дюжиной золотистых стрел, который выглядывает у него из-за плеча. Я все еще помню, как стрелы впивались мне в спину. Спина в ответ на воспоминание тут же начинает болезненно пульсировать.

– Далось же тебе это слово.

Милосердие.

Милосердие – это наколоть дров для пары стариков, у которых нет ни сил, ни денег. Милосердие – это когда тебя участливо обнимают и тепло улыбаются.

А та чертовщина, которая творится со мной и вокруг – это вовсе не милосердие.

Веревка падает, и я, не сводя глаз с Мора, растираю забинтованные запястья.

Бросив последний мрачный взгляд на всадника, я бреду к камину. Хозяева позаботились о поленьях, спичках и даже старых газетах для растопки. Я укладываю поленья, потом распихиваю растопку. Все это время я старательно игнорирую всадника, хоть и чувствую спиной его взгляд.

– Ну что, доволен? – почти кричу я.

Пауза.

– Чем, смертная?

– Как же, ты столько времени пялился на мою задницу! Налюбовался, наконец? – в моем голосе звучит нескрываемое презрение.

– Этот вопрос должен был меня оскорбить? – он искренне озадачен.

Ну, раз он требует ответа, тогда…

– Да.

Мор фыркает.

– Постараюсь не забыть об этом в следующий раз, когда ты захочешь поразить меня своими убийственными словами.

Я так и чувствую, как он радуется своему язвительному ответу.

Ладно, всадник, на этот раз твоя взяла…

Я оглядываюсь на него через плечо. Доспехи и корона светятся в темноте.

– Какой же ты придурок, – с чувством говорю я.

Он хмурится.

– Да, если что – это тоже было оскорбление, – добавляю я, после чего возвращаюсь к камину и сосредотачиваюсь на огне.

Пару минут Мора не слышно, так что мне даже становится интересно, чем он там занят. Надеюсь, умирает от унижения, хотя сильно в этом сомневаюсь.

Минуту-другую спустя всадник выходит из гостиной, звяканье доспехов слышится все глуше и глуше. Дверь закрывается, и я слышу звук льющейся воды.

Я бы тоже не отказалась принять ванну. От меня несет конским потом, а уж какими грязными стали бинты, и думать не хочется. Но чтобы принять ванну пришлось бы просить о помощи, самой мне не разбинтовать рук и не наложить свежих повязок. А у меня сейчас нет никакого желания унижаться перед Мором.

Так что я поджигаю бумагу, которую засунула между поленьями, сажусь и наблюдаю, как разгорается огонь. Впервые с того момента, как я вытянула сгоревшую спичку, меня не переполняет возбуждение, страх или боль. Я стараюсь не задумываться, почему так, и что это значит. Мне легче понять свое отношение к всаднику, когда он активно пытается причинить мне боль. А когда он просто тих и скучен, все не так просто.

Довольно долго мои мысли блуждают бесцельно. Может, вы ждали, что я употреблю время с толком, например, составлю план побега или придумаю способ вывести всадника из строя, но нет. В голове странная пустота.

На каминной полке расставлена коллекция изящных фарфоровых статуэток. Одно за другим я изучаю нарисованные лица. Какое специфическое хобби – собирать миниатюрные фигурки. Лишнее напоминание о том, как много в мире разных людей. И сейчас они бегут из родных городов, пытаясь спастись.

Я представляю самые отдаленные районы Канады, медвежьи углы, в каждый из которых съехались тысячи эвакуированных, ожидающих ухода всадника. Мы играем в смертельную игру, дьявольские салочки, а нас бьют, как надоедливых мух.

Я осматриваю себя. Старомодные джинсы, поношенную рубашку. Где-то там, среди тысяч беженцев, мои родители. Сердце начинает колотиться. Не знаю, почему я так упорно мысленно возвращаюсь к ним. Наверное, я чувствую себя виноватой. План состоял в том, что мы все переберемся в охотничий домик моего деда – жалкую хижину в десятках километров к северо-западу от Уистлера.

Но в глубине души я знала, что никогда туда не приеду.

– Поезжайте вперед, – убеждала я родителей. – Я должна помочь эвакуировать город.

Мне больно вспоминать об этом.

– Не геройствуй, – сказал папа. – Все разбегаются со своих постов.

– Я должна делать свою работу.

– Если ты будешь делать свою работу, то умрешь! – выкрикнул папа (он никогда не кричал).

– Этого никто не знает.

– Проклятье, Сара, я знаю! И ты тоже. Какой процент заболевших выживает?

Не было там никакого процента выживших. Люди либо избегали заражения Мессианской лихорадкой, либо становились ее жертвой. Я знала это, и папа знал, да всем в мире это было известно.

– Кто-то должен помочь всем этим семьям, – сказала я.

Тут папа перестал меня слушать. И это был едва ли не единственный раз, когда я видела его плачущим.

Он меня уже похоронил, подумала я тогда.

А теперь он наверняка считает меня мертвой.

Машинально коснувшись щеки, я чувствую, что она мокрая.

– Какой сюрприз. Я был готов к тому, что ты снова попытаешься сбежать.

От звука голоса Мора я инстинктивно съеживаюсь.

Я прочищаю горло и незаметно вытираю глаза.

Не доставлю ему удовольствия видеть, что я расстроена.

– Понимаю, что ты невысокого мнения о людях, – я поворачиваюсь к нему, – но это просто… Господи Иисусе!

На другом конце комнаты, с мокрыми после душа волосами, с которых еще капает вода, стоит Мор, и он абсолютно голый.

Глава 12

– О боже, – я заслоняю глаза ладонью, – надень что-нибудь! Совсем не обязательно так откровенно себя демонстрировать!

Он морщится.

– У вас, смертных, нелепейшие представления о пристойности.

При всех познаниях этого чувака, у него серьезные пробелы в образовании. Например, он понятия не имеет, чем можно ужасно смутить человека.

– Это не меняет того, что в мои планы на Апокалипсис не входило разглядывание твоей голой задницы.

Не то чтобы его тело было некрасивым или еще что-то в этом роде. Я хочу сказать, что при других обстоятельствах…

– Зачем ты говоришь мне все это, неужели так трудно понять, что я хочу заставить тебя страдать, – говорит он.

– Можешь просто надеть штаны?

Это все, чего я прошу.

Мор подходит ко мне, демонстрируя каждый дюйм своего тела, я не преувеличиваю: каждый дюйм. Я снова замечаю светящиеся янтарные татуировки, такие чуждые и такие красивые. Мой взгляд скользит по его широким плечам и сужающемуся к талии торсу; потом глаза невольно опускаются ниже, к прессу, а оттуда к…

Может, я просто сижу слишком близко к огню, но внезапно мне становится жарко и хочется чем-нибудь обмахнуться.

– Пожалуйста, – умоляю я.

– Когда я умолял тебя о пощаде, ты сжалилась надо мной?

Это, наконец, просто смешно.

– Нет, но…

– Нет, – соглашается Мор. – И поэтому я тоже не стану выполнять твоих просьб.

Он не улавливает, что выстрел в упор и созерцание впечатляющего образчика мужских достоинств – это абсолютно разные категории страдания. Нет, что я несу, даже не категории. Это как слова-омофоны: звучат одинаково, но означают совершенно разное.

– А ты действительно обеими руками за правосудие по принципу «око за око», – бормочу я.

Здесь явно верховодит суровый Бог Ветхого Завета.

– И ты серьезно собираешься заставить меня смотреть на тебя голого? – спрашиваю я.

– Куда смотреть, решаешь ты сама, – он подходит к огню.

Передать не могу, как мне трудно не смотреть туда.

Очень, очень трудно.

И я не зразу понимаю, что Мор крутится перед огнем не просто так, а чтобы обсохнуть. А это значит, что он будет торчать здесь еще некоторое время.

Пора сваливать.

Но, когда я уже готова выйти, всадник меня опережает. Он поворачивается и идет к двери, литые мускулы лоснятся при движении.

– Ложись на диван и снимай рубашку, – командует он, выходя из комнаты.

Я замираю, услышав такое.

Обнажился, а теперь хочет, чтобы и я разделась…

Что за хрень?

Честно говоря, я скорее озадачена, чем что-то еще. Я не замечала, чтобы от Мора исходили сексуальные флюиды, чтобы я его хоть немного интересовала – не считая того, что сейчас он с удовольствием болтается тут в чем мать родила. И ничто не помешает мне, если надо, схватить каминную кочергу. Я вышибу из этого красавчика дурь, пусть только сунется.

Я просто… ошарашена самой идеей.

Услышав приближающиеся шаги всадника, я замираю. Еще миг, и Мор входит в гостиную. Я немного расслабляюсь, обнаружив, что он снова одет – на нем прежняя черная одежда. Даже ботинки надел. Не хватает только его золотых регалий.

Всадник не слишком последователен – грозился ведь, что будет и дальше шокировать меня наготой.

В руке он держит что-то, какой-то маленький предмет.

Увидев меня – в наглухо застегнутой рубашке, с кочергой в руке, – Мор приостанавливается.

Потом вздыхает.

– Ладно.

В несколько шагов он пересекает комнату.

Я замахиваюсь и – точно, как в идиотских триллерах – терплю поражение. Мор легко отбирает у меня кочергу и, сдавив мне шею, тащит за собой. Он бросает меня лицом вниз на диван и прижимает коленом.

– Смертные… – бурчит он под нос.

Я задыхаюсь. Пытаюсь вырваться, но безрезультатно.

Через секунду слышится треск ткани, это Мор срывает с меня рубашку.

Когда он просовывает пальцы под повязку, я дергаюсь от боли, а он начинает распарывать бинты. Ткань рвется легко, как бумага.

Это неприятно. Не думаю, что Мор специально старается причинить мне боль, но каждое движение его пальцев жжет огнем.

Наконец это заканчивается. От холодного воздуха я покрываюсь гусиной кожей.

Выждав немного, всадник кладет мне на спину теплую руку. И тут же убирает.

– Садись, – командует он.

Что?

Прижимая к груди обрывки рубашки, я делаю, как он велит.

– Убери это, – в его голосе звучит досада.

Я прерывисто вздыхаю.

Не хочу подчиняться, потому что он, может, и спокойно относится к наготе, но я вот нет. Но сейчас… вспоминаю, как Мор безжалостно волок меня по дороге, как смотрели на меня его ледяные глаза, когда я отказывалась подчиняться.

Я имею дело не с человеком. Он, не задумываясь, снова причинит мне боль, если стану сопротивляться.

Да я и устала сопротивляться. Это просто… бесполезно перед такой непреодолимой силой.

Стягиваю остатки рубашки, старательно прикрывая обеими руками грудь.

Мор проводит пальцами по моей спине. Он касается кожи довольно мягко, но я все равно вздрагиваю.

– Прижми это к животу, – раздается его голос за спиной.

Смотрю вниз на то, что он протягивает. Мне нужно время, чтобы сообразить, что это бинт.

Бинты. Он хочет сделать мне перевязку.

У меня вырывается судорожный вздох, больше похожий на плач. Ладно, я и правда всхлипнула. А плач переходит в истерический смех, который никак не получается унять. И я уже хохочу, хотя по щекам струятся слезы, и я уже сама не уверена, смеюсь я или плачу, потому что…

Потому что.

Потому что, господи ты боже мой, я стреляла в человека, я подожгла его и даже сейчас меня жестоко мутит при мысли о том, что я способна сделать такое, хоть бы даже и с Всадником Апокалипсиса. Но на этом кошмар не закончился. Меня связал и заставил бежать следом все он же – бессмертное существо, которое, как я считала, я убила, то же существо, что убивает всех нас. А потом он волоком тащил меня, и у меня рука выскочила из сустава, а спину как будто изорвали в клочья – не говоря уж о ногах, – а еще я увидела человека, умиравшего чудовищно мучительной смертью. И я была готова к тому, что надо мной надругаются, что этот кошмар не закончится, ведь Мору, этому бессердечному психопату, мало того, что он уничтожает жизнь на своем пути. Ему нужно снова и снова наказывать меня в назидание другим.

Я больше не плачу – впрочем, я даже не уверена, что могу назвать это просто плачем. Это были настоящие рыдания, как будто мой разум пытался смыть все пережитое.

– Надеюсь, тебя это радует, – выговариваю я сквозь снова хлынувшие слезы.

– Разумеется, – безрадостно отзывается Мор. – Возьми.

Он передает мне бинт. Все еще не в силах успокоиться, беру его и начинаю обматывать вокруг талии, потом возвращаю назад. Мы повторяем эти движения снова и снова, пока все раны не оказываются под свежей чистой повязкой.

Я вытираю глаза, прокашливаюсь и пытаюсь взять себя в руки.

Глубоко дышу.

Все будет хорошо – или не будет, но это тоже хорошо.

Решив, что окончательно успокоилась и смогу говорить, я обращаюсь к Мору.

– Спасибо за все, что ты делаешь, но, если раны не промыть, в них может попасть инфекция, – а может и не попасть, но все равно это риск.

Думаю, я просто должна быть благодарна ему за эту крупицу доброты.

– Это необязательно, – отвечает всадник.

– В каком смысле необязательно? – переспрашиваю я, пытаясь понять, что он имеет в виду.

– Твои раны не загноятся.

Я сильнее разворачиваюсь, чтобы увидеть его лицо.

– Откуда ты знаешь?

Он молитвенно поднимает глаза к небу, будто пытаясь найти там, среди потолочных балок, не то Бога, не то терпение, которого ему со мной не хватает.

– Я контролирую инфекции во всех формах.

Серьезно? Он может не только сделать так, что я не заболею лихорадкой, но и защитить мои раны от воспаления, даже не промывая их?

– Зачем тогда менять повязки? – ворчу я, снова отворачиваясь.

– Такие обширные повреждения необходимо обрабатывать, чтобы они нормально заживали, – объясняет Мор. Он отрывает конец бинта и завязывает. – Давай руки.

Я протягиваю ему запястья. Меня странным образом завораживает вся эта ситуация – и сам Мор, если честно.

Мор склоняется над моими руками (золотистые локоны падают ему на глаза) и начинает разматывать грязную повязку. Сейчас всадник выглядит щемяще невинным – хотя странновато говорить так о мужчине, тем более об этом, с огромным числом убийств за плечами. Наверное, это из-за того, что в кои-то веки он проявил заботу, а я уловила в нем искорку (исчезающе малую) человечности.

Я мрачнею, уставившись на его склоненную голову.

– Зачем ты это делаешь?

– Чтобы страдать, нужно жить.

Не знаю, почему в этот раз я ждала другого ответа. Вообще-то мне все ясно. Я причиняю боль ему, он причиняет боль мне. Мы оба следуем определенному сценарию. Непонятен мне только этот момент. То, что он обо мне заботится, проявляет чуткость. Это меня тревожит, и ответ «я хочу заставить тебя страдать» спокойствия не добавляет.

Но, если есть другое объяснение, я предпочитаю его не знать.