Лора Таласса

Мор

Глава 4

Я просыпаюсь от того, что чувствую чужую руку на горле.

– Из всех гнусных смертных, что попадались мне в пути, ты, пожалуй, самая скверная.

Я распахиваю глаза.

Надо мной нависает монстр, все его лицо в кровоточащих язвах, кожа обуглена, сморщена, а местами ее нет.

Я бы его не узнала, если бы не глаза.

Ангельские голубые глаза. Похожую фигню рисуют на стенах церквей.

Это мой всадник.

Восставший из мертвых.

– Невероятно, – хриплю я.

От него пахнет золой и горелой плотью.

Как он смог выжить?

Он крепче сжимает мне шею.

– Глупая ты смертная. Неужели ты думаешь, что за все время моего существования никто не пытался сделать то, что не удалось тебе? В Торонто меня хотели подстрелить, в Виннипеге выпотрошить, в Буффало пытались зарезать, а в Монреале душили. Все это и многое другое проделывали не только там, но и во множестве других городов, названия которых тебе вряд ли что-нибудь скажут, потому что вы, смертные, очень ограничены.

Кто-то уже… пытался?

Пытался и потерпел неудачу.

Чувство, будто мне в лицо плеснули ледяной водой. Конечно, кто-то уже пробовал его прикончить. Мне следовало быть умнее и догадаться. Но в хронике такого не показывали, я не слышала ни одного репортажа о покушениях. Те, кто хотел его убрать, не сумели сообщить людям, что его невозможно убить.

– Где бы я ни был, – продолжает он, – всюду находится кто-то вроде тебя. Люди, считающие, что могут меня убить и тем спасти свой прогнивший мир.

Очень трудно отвести глаза и не смотреть на его лицо, изуродованное и ужасающее. И все же – сейчас он выглядит намного лучше, чем когда я оставила его в лесу, когда от него оставался практически только пепел.

Мор придвигается ко мне.

– И теперь ты заплатишь за то, что осмелилась совершить.

Он рывком поднимает меня.

Последние остатки сна, если они и были, испаряются окончательно. Я хватаю его за руку и ахаю, наткнувшись на кость и сухожилия.

Как он может шевелить рукой, если от нее ничего не осталось, только кости и связки? Но хватка у него стальная, уверенная.

Мор вытаскивает меня из палатки, бросает на землю. Я падаю на колени, проваливаясь ладонями в неглубокий снег.

В спину упирается колено. Мор обшаривает меня, ищет, нет ли при мне оружия. Я вздрагиваю при мысли, что он касается меня голой костью. Дотянувшись до карманов, он выбрасывает швейцарский армейский нож и спичечный коробок.

В темно-синем предрассветном свете лес выглядит зловеще. Тишина, как в склепе, все обитатели давно попрятались.

Закончив обыск, Мор медлит.

– Где же твой боевой задор? – насмешливо спрашивает он, когда я продолжаю оставаться на месте. – Раньше ты действовала очень быстро. Где же теперь этот проклятый человеческий огонь?

Я все еще пытаюсь сосредоточиться и осознать, что комок тлеющей плоти, который я оставила у обочины вчера вечером, непостижимым образом регенерировал. И он разговаривает.

– Что, нечего сказать? Хм, – он хватает меня за запястья и связывает их грубой веревкой у меня за головой. Я почти уверена, что этот шпагат взят им из моих вещей. – Ну, наверное, это и хорошо. Разговоры со смертными обычно оставляют желать лучшего.

Давление на мою спину уменьшается.

– Вставай, – приказывает он.

Я слишком медленно выполняю приказ, поэтому он тянет за веревку и рывком ставит меня на ноги. Теперь я снова могу его как следует рассмотреть.

Он еще ужаснее, чем мне показалось сначала. Волос нет, носа нет, ушей нет, кожа до сих пор черная. Это и не человек вовсе, и уж точно такое не должно вести себя, как живое существо.

Но золотые доспехи на месте, ни пятнышка, ни царапинки, а ведь должны быть исковерканы и изрешечены дробью. Руки под латами почти не видны, но от них, видимо, мало что осталось, судя по тому, как болтается и громыхает металл. А кисти рук… это просто белые кости с ошметками плоти, так же как щиколотки и ступни.

На поясе у него одно из моих одеял. Стащил, видно, пока я спала. При этой мысли мне становится стыдно.

Дергая за связанные руки, Мор выводит меня на дорогу. Заметив белого коня, который терпеливо дожидается хозяина, я отворачиваюсь: бок у него сплошь красный от крови. Он роет копытом покрытый снежком асфальт и шумно фыркает. Увидев меня, конь тревожно ржет и бочком отходит подальше.

Мор, не обращая внимания на беспокойство лошади, привязывает другой конец веревки к седлу.

Я смотрю на связанные руки, потом на коня.

– Что ты делаешь?

Он не отвечает и садится в седло.

– Ты собираешься меня убить? – спрашиваю я.

Он поворачивается, и мне кажется, что я вижу на этой жуткой маске горечь и злость.

– О нет, я не дам тебе умереть. Слишком быстро. Страдания созданы для живых. И поверь, я заставлю тебя страдать.

Глава 5

Весь день Мор гонит коня рысью, и мне приходится бежать следом, чтобы не упасть. Не хочу, чтобы меня тащили волоком за связанные запястья. Хорошо еще, что я не офисный сотрудник, а пожарный, и привыкла к многочасовым тяжелым нагрузкам. Но даже при этом я, хотя и не отстаю от всадника, чувствую себя ужасно, а моя теплая одежда насквозь промокла от пота.

Мы минуем Уистлер, и я перевожу взгляд с одного знакомого здания на другое. Мой родной городок, где я появилась на свет, где зимой каталась на сноуборде, а летом плескалась в озере Чикамас, где училась водить папину машину, где впервые влюбилась и целовалась, где случились и все другие важные для меня события. Мысленно я прощаюсь со всем этим, и мы оставляем город позади.

Я бегу несколько часов, веревка стерла запястья в кровь, и у меня больше нет сил продолжать в том же духе.

Не может же это длиться вечно.

И мне совсем не легче от того, что по всаднику не понять, когда он собирается остановиться. И собирается ли вообще. Каждый километр тянется, как вечность. Когда он наконец сворачивает с шоссе, мне хочется плакать от облегчения. Мне абсолютно безразлично, какие еще кошмары он для меня припас. Пока что, похоже, бегство из ада подходит к концу, и только это имеет значение.

Мы медленно едем по заснеженной дороге, пока она не упирается в дом. И тогда – хвала Господу! – перед входом в дом мы останавливаемся.

С самого утра Мор ни разу не удосужился на меня оглянуться, да и сейчас – он спрыгивает с коня и привязывает поводья к столбу, а на меня не обращает внимания, словно я невидимка. Но вот он обходит своего скакуна, и становится ясно, что он обо мне не забыл.

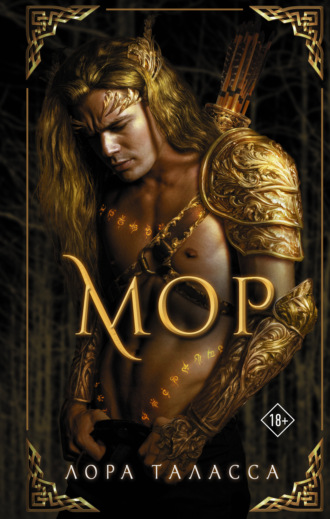

При виде Мора я тихо ахаю. Ангелоподобный всадник, каким я его впервые увидела, вернулся. Изуродованное лицо с висевшей клочьями плотью почти совсем восстановилось. Кое-где еще остались красные пятна и блестящая кожа на месте заживающих ран от дроби и ожогов, но у него снова есть нос, губы и уши, так что самое главное на месте. Даже волосы вернулись, хотя золотистые волны пока совсем короткие – только-только чтобы запустить в них пальцы.

Теперь, когда он снова цел, я не могу отвести от него глаз и ничего не могу с собой поделать. Хотелось бы мне сказать, что я уставилась на него от ужаса, но нет, это будет неправдой.

Он невероятно хорош собой, с этими скорбными синими глазищами, высокими скулами и убийственной нижней челюстью. Я шевелю рукой, пытаясь заправить за ухо прядь потных каштановых волос.

Что со мной не так?

– Понравилась пробежка? – спрашивает он.

– Пошел ты, – у меня нет сил вложить побольше яда в свою ругань.

Он, тем не менее, кривит рот, отвязывая мою веревку от седла.

Как и лицо, кисти его рук почти в полном порядке. Я не вижу ни костей, ни сухожилий, ни вен и артерий, вообще ничего внутреннего, что еще несколько часов назад было наружным. Правда, пока кожа на руках очень красная и шелушится.

Мор отворачивается, и мне становятся хорошо видны его золотой лук и колчан со стрелами.

Этим оружием он убил множество людей и вскоре убьет еще больше, наш мир обречен, черт его побери, потому что этот тип не может умереть, а если его не остановить, он не прекратит убивать.

Можно распрощаться с мыслью его прикончить.

На бедрах Мора до сих пор намотано одеяло. Это могло бы показаться комичным, учитывая, что ноги у него босые (и почти зажили), но над этим всадником смеяться не хочется.

Я гляжу на него дольше, чем нужно, и, прости меня за это, Господи, невольно отмечаю, что его фигура так же совершенна, как и лицо. Широкие плечи, узкие бедра – я готова глаза себе выколоть. Должны же быть какие-то приличия, какие-то правила, запрещающие глазеть на парня, которого ты пыталась убить.

Он идет вперед и дергает за веревку. Чертыхаясь, я бросаюсь за ним, пытаясь не отстать, а он шагает к дому.

Следом и я буквально подползаю к этому двухэтажному строению. Дом красивый, хотя, честно говоря, вполне обыкновенный: крашеные доски, зеленая дверь, под одним из окон занесенный снегом цветочный ящик.

Почему он пришел именно сюда?

Мор почти бежит к входной двери и с размаху пинает ее. Есть такой способ открывать дверь. Но есть же и другой – за чертову ручку, как нормальные люди.

Меня он тащит за веревку, как непослушную собаку, которую нельзя спускать с поводка.

По тому, как тихо в доме, ясно, что хозяев нет, и они, вероятно, не появлялись здесь с тех пор, как начались предупреждения об опасности. И слава Богу. Лучше пусть они сейчас будут где угодно, чем здесь.

Мор входит в гостиную, таща меня за собой. Теперь, когда мне не нужно бежать, спасая жизнь, просыпается боль. Запястья пульсируют, их жутко дергает, а пот очень быстро охлаждает тело. А уж о том, как утром будут болеть ноги, я даже думать не хочу.

Всадник привязывает веревку к перилам лестницы – один узел, два, три.

– Сам же понимаешь, как только ты отойдешь, я попытаюсь сбежать, – говорю я.

– Я кажусь тебе взволнованным, смертная? – спрашивает он, резко затягивая узел.

– Трудно сказать, у тебя не все части на месте.

Вру, но он еще не видел себя в зеркале, так что не проверит.

Мор сверлит меня долгим взглядом – его неприязнь ко мне почти можно потрогать, – потом поднимается по лестнице. По всему дому эхом разносятся его шаги.

Насчет побега я не шутила. Как только он скрывается, я так набрасываюсь на путаницу узлов, как будто от этого зависит моя жизнь. Тем более, что так оно и есть.

Я отчаянно дергаю за веревки, привязывающие меня к перилам (и где только этот тип, чтоб его черт побрал, научился так вязать узлы?), но тут он возвращается, неся смену одежды. Одежда и клейкая лента.

Для полноты картины не хватает только кожаного белья и плетки. Но я сомневаюсь, что Мор, когда говорил о страданиях, подразумевал что-то в этом духе. И это к лучшему. Не думаю, что это круто, заниматься садо-мазо с парнем, которого ты пыталась убить. Хотя бы не в первую же ночь.

Мор кладет вещи на диван, не сводя с меня глаз. Снимает по частям латы. Под ними остатки рубахи, но эти ошметки не скрывают обнаженного торса.

Даже сейчас, после травм, это образец мужской красоты. Мускулы проработанные, руки одновременно крепкие и изящные, грудные мышцы красиво округлы, а пресс вообще фантастический.

Кожа на груди местами еще красная и воспаленная. Ему, наверное, было ужасно больно ехать весь день по морозу в одном одеяле, пока доспехи царапали обожженную плоть.

Я не сразу замечаю, что раны – не единственное, что пятнает кожу Мора. Его грудь, как обруч, обхватывает цепочка странных светящихся букв. Вторая такая же полоса начинается на бедрах и уходит вниз, скрываясь под одеялом. Они тускло поблескивают, как янтарь.

Я ошеломленно замираю, уставившись на них. Мне доводилось видеть разные татуировки, но таких, чтобы светились, никогда. Если бы мне не хватило возрождения из мертвых, чтобы поверить в его потустороннее происхождение, то эти письмена убедили бы наверняка.

Мор тянется к краю одеяла – не то плаща, не то набедренной повязки – и я, моргнув, отворачиваюсь, пока ненароком не увидела лишнего.

Через несколько секунд он подходит ко мне со скотчем в руке. Одежда, в которую он переоделся, – джинсы и фланелевая рубаха – совсем не похожа на то, в чем он был, когда я увидела его впервые. Впрочем, на нем все это смотрится на удивление хорошо, учитывая, что среди обычных мужиков редко встретишь такого высокого и широкоплечего, как этот всадник.

Уставившись на меня пронзительно-голубыми глазами, он начинает разматывать клейкую ленту.

– Раз уж ты любезно изложила мне свои намерения… – он обматывает скотчем веревочные узлы сначала на перилах, а потом на моих руках, лишая меня последней надежды на побег, – думаю, это хотя бы на время удержит тебя на месте.

Мор обрывает конец ленты и отшвыривает скотч в сторону.

Я сверлю его взглядом, но напрасно. Он вообще не обращает на меня внимания.

Всадник отходит к дровяной печи и принимается разжигать огонь.

– И что теперь? – спрашиваю я. – Так и будешь держать меня на привязи, пока я не сдохну от чумы?

Вообще-то я не чувствую себя больной – хотя кто его знает, может, это оно и есть. Трудно сказать наверняка, потому что я чувствую себя так, будто меня машиной переехало, причем дня три назад.

Мор поворачивает голову в мою сторону – чуть-чуть – и снова возвращается к огню. Через пару минут в печи уже бушует пламя, а еще через какое-то время я чувствую тепло.

Мор сидит у огня на корточках, спиной ко мне, и потирает лицо рукой.

– Я умолял, – говорит он. – Израненный, истекающий кровью, я молил о милосердии, но ты не сжалилась надо мной.

Внутри у меня все переворачивается.

– Тебе не заставить меня пожалеть об этом, – вру я, потому что это возможно. На самом деле, я пожалела и раскаялась в содеянном еще до того, как спустила курок, а потом снова, когда уронила спичку. Это ничего не меняет, и все равно – мне жаль. Мне правда жаль. Из-за этого во рту у меня горько-солоноватый привкус.

– Не смею даже надеяться на такое отношение от таких, как ты, – говорит он, все еще не поворачиваясь.

– А чего ты хотел, ведь ты же сам пришел убивать нас, – напоминаю я.

Как будто я вообще должна перед ним оправдываться. Сама не понимаю, зачем я это делаю.

– Люди превосходно справлялись, уничтожая друг друга сами, без моей помощи. Я здесь лишь затем, чтобы закончить дело.

– И ты еще удивляешься, что я не проявила к тебе милосердия.

– Милосердие, – он выплевывает это слово, как ругательство. – Если бы только ты была способна понять всю иронию своего положения, смертная…

Он снова поворачивается к огню, кладет подбородок на кулак, и я догадываюсь, что разговор окончен.

Я вспоминаю свою родню. Как же я надеюсь, что они достаточно далеко от всадника, чтобы избежать его заразы.

В отличие от обычных вирусов мессианская лихорадка не подчиняется законам науки. Вы можете быть очень далеко от Мора, объявить карантин, запереться в собственном доме, но каким-то образом все равно ее подхватите. Непонятно, на какое расстояние надо убежать, чтобы точно избежать заражения, известно только, если задержитесь в городе, в котором объявился Мор, то наверняка умрете. Да, все настолько просто.

Ты пока не умерла, проносится в мозгу.

Прошло уже больше суток с тех пор, как я впервые встретилась с ним один на один. Конечно, к этому времени я уже что-нибудь бы почувствовала.

Кстати, об ощущениях…

Я меняю позу. У меня болят не только ноги и запястья. Желудок урчит уже не знаю сколько времени, а мочевой пузырь того гляди лопнет.

Я прочищаю горло.

– Мне нужно в туалет.

– Можешь сделать все там, где сидишь, – Мор по-прежнему не отводит глаз от огня, словно надеется прочитать будущее.

Он ведет себя так, что мне все проще и проще не чувствовать себя виноватой из-за того, что стреляла в него и подожгла.

– Если ты рассчитываешь сохранить мне жизнь, – говорю я, – учти, что мне нужно есть и пить, а еще спать и справлять большую и малую нужду.

Ну как, ты еще не жалеешь, приятель?

Мор вздыхает, встает и подходит ко мне, уверенный, прямо командир. Он уже совсем не то чудовище, которое разбудило меня утром, и это меня злит, как ничто другое.

Надев фланелевую рубашку, джинсы и ботинки, он стал до боли похож на человека. Даже его глаза (когда я в первый раз заглянула в них, они показались мне совершенно чуждыми) сейчас полны жизни. Жизни и страдания.

Подцепив пальцами ленту на моих руках, он без усилия рвет этот «браслет» пополам.

Запомним: этот ублюдок силен.

Он срывает остатки ленты, отвязывает веревку от перил. За эту привязь он ведет меня по коридору, остановившись только перед туалетом.

Проблема в том, что он заходит вместе со мной и закрывает дверь.

Я вижу широкую грудь, перекрывшую выход.

– Вообще-то, это называют кабинетом уединения, – намекаю я.

– Мне знаком этот термин, коварная смертная, – с этими словами он складывает руки на груди. – Но почему ты решила, что этого достойна, известно лишь Высшей силе.

Фыркнув, я отворачиваюсь.

Пытаюсь расстегнуть штаны, и тут осознаю проблему номер два. Руки онемели, я их почти не чувствую, а сейчас нужно действовать быстро и точно.

Проклятье.

– Мне нужна помощь.

Мор подается назад и опирается на дверь.

– Я не склонен тебе ее оказывать.

– Ой, ради…

– Бога? – договаривает он за меня. – Ты в самом деле полагаешь, что Он тебе поможет?

Пытливый исследователь во мне тут же цепляется к этим словам, но сейчас не совсем подходящий момент для того, чтобы разгадывать тайны мироздания.

Я шумно вздыхаю.

– Слушай, если жалеешь, что оставил меня в живых, лучше убей. Но если ты зациклился на своей идее, я была бы очень благодарна, если б ты стянул с меня эти проклятые джинсы.

– Ты будешь страдать, если обделаешься? – интересуется он.

Я колеблюсь. Он и не скрывает, что вопрос с подвохом.

Как лучше ответить, чтобы не напортить себе?

– Да, – вздыхаю я наконец, решив выбрать правду, – буду.

Он снова с довольным видом опирается на дверь.

– Как я уже сказал, я не расположен тебе помогать.

Он, однако, не собирается и уходить. Но теперь я благодарна уже за то, что он отвел меня в сортир.

Стиснув зубы, я снова пробую расстегнуть джинсы. Веревка впивается в истертые запястья, и они протестующе вспыхивают болью. Я вожусь мучительно долго, но все-таки мне удается расстегнуть молнию, стянуть джинсы, а за ними следом теплые подштанники и трусы.

Мор безразлично смотрит в мою сторону, его взгляд скользит по всей этой красоте, выставленной на обозрение.

Убейте меня.

Он кривит губу.

– Уж извини, – реагирую я, – но если тебе так неприятно, можешь подождать за дверью. (И дай мне спокойно сходить в туалет, а потом удрать.)

– Справляй свою нужду, смертная. Я устал здесь стоять.

Бормоча под нос проклятия, выполняю его пожелание.

Всадник Апокалипсиса смотрит, как я писаю.

Никогда в жизни я не смогла бы догадаться, что из всех фраз на английском языке мне когда-то придет в голову именно эта. Я подавляю истерический смех. Я скоро умру, но, похоже, сначала убьют мое чувство собственного достоинства.

Вытереться, спустить воду, натянуть штаны – все это занимает даже больше времени – а потом я еще и мою руки.

Хорошо хотя бы, что здесь пока есть вода, чтобы вымыть руки. В отличие от бытового электричества водоснабжение пострадало намного меньше. Почему так – не знаю, хоть убейте, но я не жалуюсь. Это помогло нам справиться с массой пожаров с тех пор, как мир покатился к чертям.

Когда я заканчиваю, всадник ведет меня по коридору обратно и при этом так дергает за поводок, что я едва не падаю. А потом опять привязывает меня к перилам, а сам возвращается к печке.

– Значит, вот чем ты занимаешься? – спрашиваю я. – Ходишь из города в город и занимаешь чужие дома?

– Нет, – бросает он через плечо.

– Тогда почему мы здесь?

Он с шумом выдыхает, как будто я его просто дико раздражаю, – а так оно и есть, но, честно говоря, это только начало, наш паренек, считай, ничего еще не видел, – и игнорирует мой вопрос.

Это его любимый ход, как я начинаю понимать.

Я перевожу взгляд с его спины на свои израненные запястья.

– Что случилось с остальными? – спрашиваю я тихо.

– Какими остальными? – отрывисто отзывается он.

Я реально в шоке от того, что он мне ответил.

– С теми, кто тоже пытался тебя убить.

Всадник отворачивается от печи, в ледяных глазах пляшут отсветы огня.

– Я покончил с ними.

И я не вижу на его лице ни малейшего сожаления по поводу их смерти.

– Значит я у тебя первая жертва похищения? – уточняю я.

Он фыркает.

– Едва ли жертва, – говорит он. – Тебя я решил сохранить и сделать из тебя показательный пример. Возможно, тогда другие недоумки хорошенько задумаются, прежде чем захотят уничтожить меня.

Сейчас и только сейчас до меня доходит, в чем ужас моего положения.

Я не дам тебе умереть. Слишком быстро. Страдания созданы для живых. И поверь, я заставлю тебя страдать.

По спине бегут мурашки. Стертые до крови запястья и ноющие ноги, судя по всему, еще цветочки.

Худшее впереди, теперь я в этом уверена.