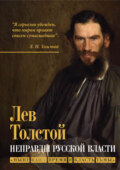

Лев Толстой

Полное собрание сочинений. Том 4. Произведения Севастопольского периода. Утро помещика

Юхванка во время этой нотаціи опустилъ глаза внизъ, но и тамъ они ни на секунду не оставались спокойными.

– Мы, Ваше Сіятельство, – отвѣчалъ онъ, – не хуже другихъ на работу выѣдемъ.

– Да на чемъ ты выѣдешь?

– Ужъ будьте покойны, Ваше Сіятельство, голышами не будемъ, – отвѣчалъ онъ, безъ всякой надобности нукая на мерена и отгоняя его. – Коли-бы не нужда, то сталъ-бы развѣ продавать.

– Зачѣмъ-же тебѣ нужны деньги?

– Хлѣба нѣту-ти ничего, да и Болхи отдать долгъ надо.

– Какъ хлѣба нѣту? Отчего-же у другихъ, у семейныхъ еще ѣсть, а у тебя у безсемейнаго нѣту? – Куда-жъ онъ дѣвался?

– Ѣли, Ваше Сіятельство, а теперь ни крохи нѣтъ, лошадь я къ осени передъ Богомъ куплю.

– Лошадь продавать и думать не смѣй.

– Что-жъ, Ваше Сіятельство, коли такъ, то какая-же наша жизнь будетъ, и хлѣба нѣту, и продать ничего не смѣй, – отвѣчалъ онъ, кинувъ бѣглый, но дерзкій взглядъ на лицо Князя.

– Не сдобровать тебѣ, Ѳеоѳан, ежели ты не исправишься, – сказалъ Николинька медленно, – потому что такихъ мужиковъ, какъ ты, держать нельзя.

– На то воля ваша, – отвѣчалъ онъ спокойно, – коли я вамъ не заслужилъ. А кажется за мной никакихъ качествъ не замѣчено. Извѣстно, ужъ коли я вашему Сіятельству не полюбился! только не знаю за что?

– А вотъ за что: за то, что у тебя дворъ раскрытъ, ѣсть нечего, навозъ не запаханъ, плетни поломаны, а ты сидишь дома, да трубочку покуриваешь.

– Помилуйте, Ваше Сіятельство, я и не знаю, какія онѣ трубки то бываютъ.

– Вотъ ты опять лжешь.

– Какъ я смѣю лгать Ваше Сіятельство.

– Все это: трубки, самоваръ, сапоги, все это не бѣда, коли достатокъ есть, да и то нейдетъ, a бѣдному мужику, который послѣднюю лошадь продаетъ – это не годится. Опять сколько разъ я тебѣ говорилъ, чтобы ты въ городъ не смѣлъ отлучаться безъ спросу; а ты опять въ Четвергъ ѣздилъ барана продавать и съ фабричными по кабакамъ шляться. Вѣдь я про тебя все знаю, не хуже твоихъ сосѣдей. Тебѣ старуха полный дворъ отдала и скотины, и лошадей, всего было довольно, а ты его раззорилъ, такъ что тебѣ 3-хъ душъ кормить нечѣмъ, да еще и ее почитать не хочешь. И баба твоя тоже, чѣмъ бы работать, когда у васъ хлѣба нѣтъ, только знаетъ, что въ платки, да въ коты наряжается. Ты мужъ, ты за ней смотрѣть долженъ. Ежели ты мужикомъ хорошимъ хочешь быть, такъ ты свою фабричную жизнь, и трубочки, и самоварчики оставь, да занимайся землей и хозяйствомъ, а не тѣмъ, чтобы съ объѣздчиками казенный лѣсъ воровать, да по кабакамъ зипуны закладывать. Коли тебѣ въ чемъ нужда, то приди ко мнѣ, попроси прямо, что нужно и зачѣмъ а не лги, тогда я тебѣ не откажу ни въ чемъ, что только могу сдѣлать.

– Помилуйте, Ваше Сіятельство, мы кажется можемъ понимать, – отвѣчалъ онъ, улыбаясь, какъ будто вполнѣ понималъ всю прелесть шутки Князя.

Николинька понялъ, какъ мало дѣйствительны могутъ быть его увѣщанія и угрозы противъ порока, воспитаннаго невѣжествомъ и поддерживаемаго нищетой, съ тяжелымъ чувствомъ унынія вышелъ на улицу. На порогѣ сидѣла старуха и плакала.

– Вотъ вамъ на хлѣбъ, – прокричалъ Николинька на ухо, кладя въ руку депозитку въ 3 р., только сама покупай, а не давай Юхванкѣ, а то онъ пропьетъ.

Старуха собралась благодарить, голова ее закачалась быстрѣе, но Николинька уже прошелъ дальше.

«Давыдка Козелъ просилъ хлѣба и кольевъ», значилось въ книжечкѣ послѣ Юхванки. —

«Какъ опять къ мужику?» скажетъ читатель. Да, опять къ мужику, преспокойно отвѣтитъ авторъ и прибавитъ: Читатель! Ежели вамъ скучны путешествія моего героя, не перевертывайте страницъ: интереснѣе ничего не будетъ, а бросьте книгу. И вамъ будетъ не скучно, и мнѣ будетъ пріятно. О васъ, читательница, я и не говорю. Не можетъ быть, чтобы вы дочли до этихъ поръ. Но ежели это случилось, то пожалуйста бросьте книгу, тутъ ничего нѣтъ для васъ <интереснаго> ни Графа богача соблазнителя въ заграничномъ платьѣ, ни маркиза изъ-за границы, ни Княгини съ кораловыми губами, ни даже чувствительнаго чиновника; о любви нѣтъ, да кажется и не будетъ ни слова, все мужики, мужики, какіе то сошки, мерена[?], сальныя исторіи о томъ, какъ баба выкинула, какъ мужики живутъ и дерутся. – Рѣшительно нѣтъ тутъ ничего достойнаго вашего высокаго образованія и тонкихъ чувствъ. Вамъ, я думаю, надоѣло слушать, какъ супругъ или папенька вашъ возится съ мужиками; а можетъ быть даже вы никогда и не думали о нихъ; притомъ ихъ такъ много 9/10 нашего народонаселенія, такъ чтоже это за рѣдкость: что же для васъ можетъ быть пріятнаго читать такую книгу, въ которой больше ничего нѣтъ, какъ мужики, мужики и мужики. – А можетъ быть въ васъ больше сердца, чѣмъ высокаго образованія и тонкихъ чувствъ, тогда читайте, милая добрая читательница, и примите дань моего искренняго къ вамъ удивленья и уваженья. Итакъ, я смѣло веду васъ вмѣстѣ съ Николинькой къ Давыдкѣ Бѣлому, избранные читатели, хотя изба его далеко на краю околицы. Но кто этотъ небольшой человѣкъ съ двумя крошечными, но густыми черными клочками усовъ подъ самымъ носомъ (по модѣ) съ большимъ брюхомъ, съ тяжелой палкой въ рукѣ, въ клеенчатой глянцовитой фуражкѣ, въ длиннополомъ оливковомъ сертукѣ, изъ кармана котораго торчитъ фуляръ, въ часахъ съ цѣпочкой и въ голубыхъ узкихъ панталонахъ со стрипками? Онъ медленно величественной походкой идетъ намъ на встрѣчу и не отвѣчаетъ на поклоны крестьянъ, которые издали набожно кланяются ему. Ужъ не старый-ли это Князь? Онъ больше похожъ на Князя, чѣмъ нашъ худощавый Николинька, который вѣчно торопится и ходитъ не слишкомъ чисто. Такъ по крайней мѣрѣ думаютъ Хабаровскiе мужички и дворовые при видѣ часовъ, платковъ, торчащихъ изъ кармана, и пуза, которое отростилъ себѣ Яковъ Ильичь – прикащикъ. Завидѣвъ Николиньку, который остановился, чтобы подождать прикащика, Яков Ильичь сбросилъ съ себя величіе, какъ негодящійся при такихъ обстоятельствахъ предметъ, и скорыми шагами, спрятавъ платки въ глубину кармана, тяжело дыша отъ необычайной толщины, подошелъ къ Князю и снялъ блестящую фуражку.

– Надѣнь Яковъ.

Яковъ надѣлъ.

– Гдѣ изволили быть, Ваше Сіятельство?

– Былъ у Юхванки. Скажи пожалуйста, что намъ съ нимъ дѣлать?

– А что, Ваше Сіятельство?

Князь разсказалъ ему бѣдность, въ которую вводитъ себя Юхванка и его нерадѣніе къ хозяйству, «какъ будто онъ хочетъ отъ рукъ отбиться», прибавилъ онъ.

– Не знаю, Ваше Сіятельство, какъ это онъ такъ вамъ не показался: онъ мужикъ умный, грамотный, при сборѣ подушныхъ онъ всегда ходить и ничего, честный, кажется, мужикъ, и старостой при моемъ ужъ управленіи 3 года ходилъ, тоже ничѣмъ не замѣченъ. Въ третьемъ годѣ опекуну угодно было его ссадить, такъ онъ и на тяглѣ исправенъ былъ. Нешто хмѣлемъ позашибаетъ, зато аккуратный мужикъ, учтивый, и самоварчикъ у него есть. Становой ли, землемѣръ, кто бывало заѣдетъ, или офицера поставятъ: все бывало къ нему. Обходительный мужикъ! —

– То-то и бѣда, – отвѣчалъ Николинька съ сердцемъ, что онъ никогда мужикомъ работникомъ не былъ, а только вотъ сборщикомъ ходить, фабричничать, старостой мошенничать, трубочки, да грамотки, да самоварчики. Онъ и хочетъ, кажется, чтобы я его съ земли снялъ, да на оброкъ пустилъ. Только я этаго не сдѣлаю, за что другіе за него работать будутъ? Мать его кормила, выростила, пусть и онъ ее кормитъ. Отпустить его несправедливо, а и дѣлать что съ нимъ, не знаю.

– Вотъ вы съ опекунами, – продолжалъ онъ горячо, – Яковъ Ильичъ снялъ фуражку. – Вмѣсто того, чтобы этакихъ негодяевъ изъ вотчины вонъ, въ солдаты отдавать – изъ лучшихъ семей брали и хорошихъ мужиковъ раззоряли.

– Да вѣдь не годится, – тихо отвѣчалъ Яковъ Ильичъ, – развѣ не изволили замѣтить, у него зубъ переднихъ нѣтъ?

– Вѣрно нарочно выбилъ?

– Богъ его знаетъ, ужъ онъ давно такъ.

– Счастіе, что такихъ негодяевъ мало, а то что бы съ ними дѣлать? – сказалъ Николинька.

– Надо постращать, коли онъ такъ себѣ попустилъ, – сказалъ, поддѣлываясь Яковъ Ильичъ.

– И то сходи-ка къ нему, да постращай его, а то я не умѣю, да мнѣ и противно съ нимъ возиться.

– Слушаю-съ, – сказалъ Яковъ Ильичъ, приподнимая фуражку, – сколько прикажете дать?

– Чего сколько? – спросилъ съ изумленіемъ Николинька.

– Постращать, т. е. сколько розогъ прикажете дать?

– Ахъ, братецъ, сколько же разъ нужно тебѣ говорить, что я не хочу и не нахожу нужнымъ наказывать телѣсно. Постращать значитъ словами, а не розгами. <Сказать ему, что, ежели онъ не исправится, то его накажутъ, а не бить.>

– По нашему, по деревенскому, не такъ-съ…

– Какой ты несносный человѣкъ, Яковъ!

– Слушаю-съ, я поговорю, а вы домой изволите?

– Нѣтъ, къ Давыдкѣ Б[ѣлому].

– Вотъ тоже лядъ-то. Ужъ эта вся порода Козловъ такая; чего-чего съ нимъ не дѣлалъ, ништо не беретъ. Вчера по полю крестьянскому проѣхалъ, у него и гречиха не посѣяна. Что прикажете дѣлать съ такімъ народомъ. Хоть бы старикъ-то сына училъ, а то такой-же и себѣ, и на барщинѣ только черезъ пень колоду валитъ. Въ прошломъ годѣ передъ вашимъ пріѣздомъ земли вовсе не пахалъ; ужъ я его при сходкѣ дралъ, дралъ.

– Кого? неужели старика?

– Да-съ, такъ вѣрите-ли, хоть бы те что, встряхнулся, пошелъ и то осьминника не допахалъ, и вѣдь мужикъ смирный и не куритъ.

– Какъ не куритъ?

– Не пьетъ. Эта вся ужъ порода такая, вотъ Митрюшка тоже ихней семьи, такая жъ лядъ проклятый.

– Ну, ступай, сказалъ Князь и пошелъ къ Давыдкѣ Бѣлому.

Давыдкина изба криво и одиноко стоитъ на краю деревни, выстроенной въ линію. Около нея нѣтъ ни двора, ни авина, ни амбара. Только какіе то грязные клевушки для скотины лѣпятся около съ одной стороны, съ другой кучею наваленъ лѣсъ, и высокій, зеленый бурьянъ растетъ на томъ мѣстѣ, гдѣ когда-то былъ дворъ.

Никого не было около избы кромѣ свиньи, которая лежала у порога; Николинька постучался въ разбитое окно, никто не отзывался, онъ подошелъ къ сѣнямъ и крикнулъ: «хозяева», – тоже самое; потомъ прошелъ сѣни, заглянулъ въ клевушки и вошелъ въ отворенную избу; тощій, старый пѣтухъ и двѣ курицы, забравшіяся на столъ и лавку въ тщетной надеждѣ найти какія-нибудь крохи, съ кудахтаньемъ, распустивъ крылья, забились по стѣнамъ, какъ будто ихъ хотѣли рѣзать. 6-аршинную избенку всю занимала съ разломанной трубой печь, ткацкій станъ, который не былъ вынесенъ, потому что некуда было его поставить, почернѣвшій столъ и грязная лужа около порога, образовавшаяся во время дождя въ прошлую недѣлю отъ течи въ потолкѣ и крышѣ. Полатей не было. Трудно было подумать, чтобы мѣсто это было жилое, такой рѣшительный видъ запустѣнія и безпорядка носила на себѣ, какъ наружность, такъ и внутренность избы; однако тутъ жилъ Давыдка Козелъ и даже въ настоящую минуту, несмотря на жаръ Іюньскаго дня, увернувшись съ головой въ полушубокъ, крѣпко спалъ, забившись въ уголъ печи. Даже испуганная курица, вскочившая на печь и бѣгавшая по спинѣ его, нисколько не мѣшала ему. —

Николинька хотѣлъ уже выйдти, но сонный, влажный вздохъ изобличилъ хозяина.

– Ей! кто тутъ! – крикнулъ онъ.

Съ печки послышался другой протяжный вздохъ.

– Кто тамъ? поди сюда.

Еще вздохъ, мычанье, зѣвокъ.

– Ну, что-жъ ты?

На печи медленно зашевелилось, наконецъ спустилась одна нога въ лаптѣ, потомъ другая, и показалась вся толстая фигура Давыдки Бѣлаго, сидѣвшаго на печи и протиравшаго глаза. – Медленно нагнувъ голову, онъ, зѣвая, взглянулъ въ избу, и увидавъ Князя, сталъ поворачиваться скорѣе, чѣмъ прежде, но все еще такъ лѣниво, что Николинькѣ тотчасъ вспомнился звѣрь Ай, про котораго онъ читалъ въ дѣтской натуральной исторіи. – Давыдка Бѣлый былъ дѣйствительно бѣлый; и волоса, и тѣло, и лицо его: все было чрезвычайно бѣло. Онъ былъ высокъ ростомъ и очень толстъ, толстъ, какъ бываютъ мужики, – т. е. не животомъ, a тѣломъ, – но толщина его была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его съ свѣтлоголубыми спокойными глазами и съ широкой окладистой бородой носило на себѣ особенный отпечатокъ болѣзненности: на немъ не было замѣтно ни загара, ни румянца, оно все было какого-то блѣдно-желтоватаго цвѣта съ лиловымъ оттѣнкомъ, какъ будто заплыло жиромъ или распухло. Руки его были пухлы, желты и сверхъ того покрыты тонкими бѣлыми волосами. – Онъ такъ разоспался, что никакъ не могъ совсѣмъ открыть глазъ, стоять не пошатываясь и остановить зѣвоту.

– Ну, какъ же тебѣ не совѣстно, – началъ Николинька, – середь бѣлаго дня спать, когда у тебя дворъ разгороженъ, когда у тебя хлѣба нѣтъ… и т. д.

Какъ только Давыдка протрезвился и сталъ понимать въ чемъ дѣло, онъ сложилъ руки подъ животомъ, опустилъ голову, склонивъ ее немного на бокъ и сдѣлалъ самую жалкую и терпѣливую мину. Выраженіе его лица можно передать такъ: «знаю! ужъ мнѣ не первый разъ это слышать. Ну, бейте-же, коли хотите. Я снесу». Онъ, казалось, желалъ, чтобы Николинька пересталъ говорить, a поскорѣе избилъ бы его и оставилъ въ покоѣ. – Замѣчая, что Давыдка, привыкшій къ однимъ побоямъ и брани, не понимаетъ, къ чему клонятся его убѣжденія и совѣты, Николинька разными вопросами старался вывести его изъ апатическаго молчанія.

– Для чего же ты просилъ у меня лѣсу, когда онъ у тебя вотъ ужъ скоро мѣсяцъ цѣлый и самое свободное время, какъ лежитъ? а?

Давыдка моргалъ глазами и молчалъ.

– Ну, отвѣчай-же.

Давыдка промычалъ что-то.

– Вѣдь надо работать, братецъ: безъ работы что-же будетъ? вотъ теперь у тебя хлѣба ужъ нѣтъ, а все это отчего? оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не во время засѣяна – все отъ лѣни. – И вотъ ты просишь у меня хлѣба, ну положимъ, я тебѣ дамъ; потому что нельзя тебѣ съ голоду умирать; да вѣдь этакъ дѣлать не годится. Чей хлѣбъ я тебѣ дамъ, какъ ты думаешь? а?

– Господскій? – пробормоталъ Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

– A господскій то откуда? разсуди-ка самъ, кто подъ него вспахалъ, заскородилъ, кто его посѣялъ, убралъ? Мужички? такъ? Такъ вотъ видишь-ли, ужъ ежели раздавать хлѣбъ господскій мужичкамъ, такъ надо раздавать тѣмъ больше, которые больше за нимъ работали, а ты меньше всѣхъ – на тебя и на барщинѣ жалуются – меньше всѣхъ работалъ, – а больше всѣхъ господскаго хлѣба просишь. За что-же тебѣ давать? а другимъ нѣтъ? Вѣдь коли-бы всѣ какъ ты на боку лежали, такъ мы давно съ голоду бы померли. – Надо, братецъ, трудиться; а это дурно, слышишь, Давыдъ?

– Слушаю-съ, медленно пропустилъ онъ сквозь зубы.

Въ это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотна на коромыслѣ, и черезъ минуту въ избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лѣтъ 50, но довольно еще свѣжая и живая. – Загорѣлое, изрытое рябинами и морщинами лицо ея было далеко не красиво, но вздернутый носъ, сжатыя тонкія губы и быстрые, черные глаза, выражали энергію и умъ. – Угловатость плечь, плоскость груди, сухость рукъ и развитіе мышцъ на черныхъ босыхъ ногахъ ея свидѣтельствовали о томъ, что она уже давно перестала быть женщиной, стала работникомъ. Она бойко вошла въ избу, притворила дверь, обдернула поневу и сердито взглянула на сына. Князь что-то хотѣлъ сказать ей, но она отвернулась отъ него и начала креститься на почернѣвшую икону, выглядывавшую изъ за стана. Окончивъ это дѣло, она оправила сѣроватый платокъ, которымъ небрежно была повязана ея голова и низко поклонилась Князю.

– Съ праздникомъ Христовымъ, Ваше Сіятельство, – сказала она, – спаси тебя Богъ, отецъ ты нашъ.

Увидавъ мать, Давыдка замѣтно испугался, согнулся еще более всѣмъ тѣломъ и еще ниже опустилъ голову.

– Спасибо, Арина, – отвѣчалъ Князь, – вотъ я сейчасъ съ твоимъ сыномъ говорилъ объ хозяйствѣ объ вашемъ… Надо…

Арина или какъ ее прозвали мужики еще въ дѣвкахъ – Аришка-бурлакъ, подперла подбородокъ кулакомъ правой руки, которая въ свою очередь опиралась на ладонь лѣвой и, не дослушавъ Князя, начала говорить такъ рѣзко и звонко, что вся хата наполнилась звуками ея голоса, что ушамъ становилось тяжело ее слушать и со двора могло показаться, что въ хатѣ горячо спорятъ безчисленное множество бабьихъ голосовъ.

– Чего, отецъ ты мой, чего съ нимъ говорить, вѣдь онъ и говорить то не можетъ, какъ человѣкъ. Вотъ онъ стоитъ, олухъ, – продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую и смѣшную фигуру Давыдки. – Какое мое хозяйство? батюшка, Ваше Сіятельство, мы – голь, хуже насъ во всей слободѣ у тебя нѣту: ни себѣ, ни на барщину – срамъ, а все онъ насъ довелъ. Родили, кормили, поили, не чаяли дождаться парня. Вотъ и дождались, хлѣбъ лопаетъ, а работы отъ него, какъ отъ прѣлой вонъ той колоды, только знаетъ на печи лежитъ, либо вотъ стоитъ, башку свою дурацкую скребетъ, – сказала она, передразнивая его. – Хоть бы ты его, отецъ, постращалъ что-ли, ужъ я сама прошу, накажи ты его, ради Господа Бога, въ солдаты ли: одинъ конецъ. Мочи моей съ нимъ не стало.

– Ну, какъ тебѣ не грѣшно, Давыдка, доводить до этаго свою мать, – сказалъ Князь, обращаясь къ нему.

Давыдка не двигался.

– Вѣдь добро-бы мужикъ хворый былъ, а то вѣдь только смотрѣть на него, вѣдь словно боровъ съ мельницы, раздулся. Есть, кажись, чему-бы и работать – гладухъ какой! Нѣтъ, вотъ пропадаетъ на печи лодыремъ, возьмется за что, такъ глядѣть мерзко: коли поднимется, коли передвинется, коли что, – говорила она, растягивая слова и переваливаясь съ боку на бокъ. – Вѣдь вотъ нынче старикъ самъ за хворостомъ въ лѣсъ уѣхалъ, а ему велѣлъ ямы копать, такъ нѣтъ вотъ, и лопаты не бралъ! – На минуту она замолчала. – Загубилъ онъ, шельма, меня, сироту, – взвизгнула она, вдругъ размахнувъ кулаками и съ угрожающимъ жестомъ подходя къ нему: – «гладкая твоя морда, лядащая, прости Господи!» – она презрительно отвернулась отъ него и обратилась къ Князю съ тѣмъ-же одушевленіемъ и съ слезами на глазахъ, продолжая размахивать руками.

– Вѣдь все одна, кормилецъ, – старикъ-отъ мой хворый, старый, а я все одна, да одна. – Камень и тотъ треснетъ. Хоть бы помереть, такъ легче бы было; одинъ конецъ, а то сморятъ они меня, отецъ ты нашъ, мочи моей ужъ нѣтъ. Невѣстка съ работы извелась, и мнѣ тоже будетъ.

– Какъ извелась? отчего?

– Съ натуги, кормилецъ. Взяли мы ее запрошлый годъ изъ Бабурина, – продолжала она слезнымъ голосомъ, – ну баба была и молодая, свѣжая, смирная: важная была баба, родной. Дома-то у отца за заловками въ холѣ жила, нужды не видала, а какъ къ намъ поступила, какъ нашу работу узнала, и на барщину, и дома, и вѣздѣ, она, да я. Мнѣ что? я, баба привышная, она-жъ тяжелая была, да горе стала терпѣть, а все маялась – работящая была – ну, надорвалась, сердешная. Стала чахнуть, да чахнуть. Лѣтось петровками еще на бѣду родила, a хлѣбушка не было, кой-что, кой-что ѣли, работа-же спѣшная подошла. У ней груди и пересохли. Дѣтенокъ первинькой былъ, коровенки нѣту-ти, да и дѣло наше мужицкое, гдѣ рожкомъ выкормить, а кормить нечѣмъ; ну извѣстно, бабья глупость, она этимъ пуще убиваться стала. А какъ мальчишка померъ, ужъ она съ этой кручины выла, выла, голосила, голосила, да нужда, да работа, все таже, да такъ извелась, сердешная, что къ Покрову и сама кончилась. Онъ ее порѣшилъ, бестія. Что я тебя просить хотѣла, Ваше Сіятельство – продолжала она, низко кланяясь.

– Что?

– Вѣдь онъ мужикъ еще молодой, отъ меня уже какой работы ждать, нынче жива, а завтра помру. Какъ ему безъ жены быть? Вѣдь онъ тебѣ не мужикъ будетъ. Обдумай ты насъ какъ нибудь, отецъ ты нашъ.

– То есть ты женить его хочешь? Чтожъ, это дѣло.

– Сдѣлай божескую милость, ты нашъ отецъ, ты наша мать, – и, сдѣлавъ знакъ своему сыну, она съ нимъ вмѣстѣ грохнулась въ ноги Князя.

– Зачѣмъ-же ты въ землю кланяешься, – говорилъ Николинька, съ досадой поднимая ее за плечо. – Развѣ нельзя такъ сказать. Ты знаешь, что я этаго не люблю. Жени сына, пожалуйста, я очень радъ, коли у тебя есть невѣста на примѣтѣ.

Старуха поднялась и утирала рукавомъ сухіе глаза. Давыдка послѣдовалъ ея примѣру и въ томъ же глупо-апатическомъ положеніи продолжалъ стоять и слушать, что говорила его мать.

– Невѣсты-то есть, какъ не быть? Вотъ Васютка Михѣйкина, дѣвка ничего, да вѣдь безъ твоей воли не пойдетъ.

– Развѣ она не согласна?

– Нѣтъ, кормилецъ, колѝ по согласію пойдетъ?

– Ну, такъ чтожъ дѣлать? Я принуждать не могу, а вы поищите другую: не у себя, такъ у чужихъ, я охотно заплачу 100, 200 р., только бы шла по своей охотѣ, а насильно выдавать замужъ нельзя. И закона такого нѣтъ, да и грѣхъ это большой.

– Э-э-эхъ кормилецъ! Да статочное ли дѣло, чтобы, глядя на нашу жизнь, охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочетъ. Какой мужикъ и дѣвку къ намъ въ дворъ отдастъ. Отчаянный не отдастъ. Вѣдь мы голь, нищета. Одну, скажетъ, почитай, что съ голоду, заморили, такъ и моей тоже будетъ. Кто отдастъ? – прибавила она, недовѣрчиво качая головой. – Разсуди, Ваше Сіятельство.

– Такъ что же я могу сдѣлать?

– Обдумай ты насъ какъ нибудь, родненькій, – повторила убѣдительно Арина, – что намъ дѣлать?

– Да что же я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сдѣлать для васъ въ этомъ отношеніи. Вотъ хлѣба вы просили, такъ я прикажу вамъ отпустить и во всякомъ дѣлѣ готовъ помогать; только ты его усовѣсти, чтобы онъ свою лѣнь-то бросилъ, – говорилъ Николинька, выходя въ сѣни, старухѣ, которая кланяясь слѣдовала за нимъ.

– Что я съ нимъ буду дѣлать, отецъ? Вѣдь самъ видишь, какой онъ. Онъ вѣдь мужикъ и умный, и смирный, грѣхъ напрасно сказать, художествъ за нимъ никакихъ не водится; ужъ это Богъ знаетъ, что это съ нимъ такое попритчилось, что онъ самъ себѣ злодѣй. Вѣдь онъ и самъ тому не радъ. Я, батюшка, Ваше Сіятельство, – продолжала она шопотомъ, – и такъ клала и этакъ прикидывала: неиначе, какъ испортили его злые люди.

– Какъ испортили?

– Да какъ испортили? Долго ли до грѣха. По злобѣ вынули горсть земли изъ подъ слѣду… и навѣкъ не человѣкомъ исдѣлали, вѣдь всякіе люди бываютъ. Я такъ себѣ думаю; не сходить-ли мнѣ къ Дындыку старику, что въ Воробьевкѣ живетъ, онъ всякія слова знаетъ и порчу снимаетъ, и съ креста воду пущаетъ; такъ не пособитъ ли онъ!

– Нѣтъ, онъ не поможетъ; а я подумаю о твоемъ сынѣ, – и Князь вышелъ на улицу.

– Какъ не помочь, кормилецъ, вѣдь онъ колдунъ, одно слово колдунъ.

Давыдка Бѣлый мужикъ смирный, непьющій, неглупый и честный, онъ лучше многихъ своихъ товарищей, которые живутъ не такъ бѣдно, какъ онъ. Но несчастный въ высшей степени лимфатическій темпераментъ или апатическій характеръ, или проще[?] наслѣдственная непреодолимая лѣнь, сдѣлали его тѣмъ, что онъ есть – лодыремъ, какъ выражается его мать. И она совершенно права, говоря, что онъ самъ этому не радъ. Онъ родился лодыремъ и вѣкъ будетъ лодыремъ, ничто не измѣнитъ его. Но родись онъ въ другой сферѣ, въ которой безпрерывный тяжелый трудъ не есть существенная необходимость, кто знаетъ, чѣмъ-бы онъ былъ? Развѣ мало встрѣчаемъ мы этихъ запухшихъ, вялыхъ, лѣнивыхъ натуръ безъ живости и энергіи, которые были такими-же лодырями, родись они въ бѣдности? Но средства къ существованію ихъ обезпечены, временный умственный трудъ въ нѣкоторой степени возможенъ для нихъ, и они спокойно погружаются въ свою безвыходную апатію, часто даже щеголяя ею, и, неизвѣстно почему, называя славянскою лѣнью.

Но нищета, трудъ крестьянина, принужденнаго работать изъ всѣхъ силъ и безпрестанно, невозможны съ такимъ характеромъ. Онъ убиваетъ надежду, увеличиваетъ безпомощность. А безпрестанные брань, побои вселяютъ равнодушіе даже отвращеніе [къ] окружающему [?]. Наконецъ, чтó грустнѣе всего, къ безсилію присоединяется сознаніе безсилія: и бѣдность, и побои, и несчастія дѣлаются обыкновенными необходимыми явленіями жизни, онъ привыкаетъ къ нимъ, и не думая о возможности облегчить свою участь, ничего не желая, ничего не добиваясь. Давыдку забили. Онъ знаетъ, что онъ лодырь, что ему ѣсть нечего. Что-жъ, пускай, бьютъ, такъ и слѣдуетъ, разсуждаетъ онъ. —

«Но что мнѣ дѣлать съ нимъ, думаетъ мой герой, грустно наклонивъ голову и шагая большими шагами внизъ по деревнѣ. – Ежели останутся такіе мужики, то мечта моя видѣть ихъ всѣхъ счастливыми никогда не осуществится. Онъ никогда не пойметъ, чего я отъ него хочу, онъ отъ меня ничего не ожидаетъ, кромѣ побой. Такъ и быть должно. Его 20 лѣтъ били, а я только годъ стараюсь совѣтовать и помогать ему. – Въ солдаты, – подумалъ онъ, – но за что? онъ добрый мужикъ. Да и не примутъ, подсказало ему чувство разсчетливаго эгоизма. Взять во дворъ? Да, вотъ», и онъ съ удовольствіемъ человѣка, разрѣшившаго трудную задачу, остановился на этой мысли. – «Тамъ онъ будетъ на глазахъ. Я въ состоянии буду всегда слѣдить за нимъ, и можетъ быть кротостью, увѣщаніями, выборомъ занятій успѣю пріучить его къ размышленію и труду. Такъ и сдѣлаю». – Успокоившись на этотъ счетъ Николинька вспомнилъ, что ему надо зайдти къ Болхѣ и отдать обѣщанные 50 р. – «Хотя Шкаликъ обманулъ меня, – говорилъ онъ самъ себѣ, – но я долженъ исполнить свое слово, ежели хочу внушить къ себѣ довѣріе». И онъ отправился къ Болхѣ.

Болхиныхъ семья большая и дворъ исправный. Во всей вотчинѣ, почитай, первый мужикъ. Лѣтось другую связь изъ своего лѣса поставилъ, господъ не трудилъ. Теперь есть, гдѣ съ семьею распространиться. Коней у него, окромя жеребятъ, да подростковъ, троекъ 6 соберется, а скотины, коровъ, да овецъ: какъ съ поля гонятъ, да бабы выйдутъ на улицу загонять, такъ въ воротахъ ихъ то сопрется, что у-у! Бѣда! до француза старикъ садилъ – тамъ у нихъ пчелы, осикъ важный! Люди говорятъ, что у старика и деньги есть и деньги не маленькія; да онъ про то никому не сказываетъ, и никто, ни дѣти, ни невѣстки не знаетъ, гдѣ онѣ у него зарыты. Должно на осикѣ, больше негдѣ. – Да какъ имъ справнымъ не быть? Старикъ-атъ Болха мужикъ умный, разчетливый и порядки всякіе знаетъ. Съ молодыхъ-то лѣтъ онъ на станціи на 3-хъ тройкахъ лѣтъ 8 стоялъ. Ну, какъ сошелъ и лошадьми, и снастью справился, и въ мошнѣ то не пусто было, батрака нанялъ, за землю принялся. Пчелами занялся. И назвать, что пчеловодъ! противъ него, другаго мастера по всей окружности нѣтъ. – Далъ Богъ ему во всемъ счастія и на хлѣбъ, и на лошадей, и на скотину, и на пчелъ, и сыновья-то ребята знатные выросли, да и баловаться то онъ имъ больно повадки не давалъ, куратный мужикъ! Какъ пришла пора, и сыновей женилъ, одну бабу взялъ у своихъ, а двухъ въ сусѣдей на свой коштъ[?] откупилъ. Просить тогды некого было – опека была. Ну, извѣстное дѣло: какъ настоящій хозяинъ въ дому: да семья большая, невѣстки-то полаются, полаются, а все ладно живутъ и мужики зажиточные. Старикъ-отъ, годовъ 5 тому будетъ, было лугами по малости займаться сталъ, съ Шкаликомъ въ долю пошелъ, да не посчастливилось. 300 р. на Шкалику пропало, и расписка по сю пору у старика лежитъ, да получить не чаетъ; такъ и бросилъ. Меньшіе ребята – Игнатка, да Илья – теперь каждый годъ на 5 тройкахъ зиму въ извозъ ѣздятъ, а старшего Карпа старикъ хозяиномъ въ домѣ поставилъ. «Старъ, мылъ, ужъ мнѣ не по силамъ, и мое дѣло около пчелъ». Карпъ то мужикъ и похвальный, да все проти старика не будетъ: да и хозяинъ-отъ онъ неполный. Неспорно старикъ и передалъ все ему, да деньги не открываетъ, ну, извѣстно, хоть пока живъ, да деньги у него, въ дому-то все стариковъ разумъ орудуетъ. Этакъ-то они и славно живутъ, коли бы не старикъ. Куды? —

Въ новыхъ тесовыхъ воротахъ, которыя съ скрипомъ отворились, Николиньку встрѣтилъ Илья. Онъ велъ поить 2 тройки крѣпконогихъ, гривистыхъ и рослыхъ коней. Лошади хотя были сыты и веселы, были уже не совсѣмъ свѣжи. У нѣкоторыхъ широкія копыта, потные колени погнулись, и во многихъ мѣстахъ видны были старые побои на спинѣ и бокахъ. Лицо Илюшки Болхина, одно изъ красивѣйшихъ лицъ, которыя когда либо мнѣ удавалось видѣть. Все, начиная отъ свѣтло-русой головы, обстриженной въ кружокъ, до огромныхъ тяжелыхъ сапогъ съ сморщенными широкими голенищами, надѣтыхъ съ особеннымъ ямскимъ шикомъ на его стройныя ноги – все прекрасно.

Онъ средняго роста, но чрезвычайно строенъ. Правильное лицо его свѣже и здорово; но беззаботное и вмѣстѣ умное выраженіе ясныхъ, голубыхъ глазъ и свѣжаго рта, около котораго и пушекъ еще не пробивается, дышитъ какою-то необыкновенно пріятною русскою прелестью. Можетъ быть бываютъ фигуры изящнѣе фигуры Илюшки, но фигуры граціознѣе и полнѣе въ своемъ родѣ желать нельзя: такъ хорошо его сотворила русская природа и нарядила русская жизнь. Какъ хорошо обхватываетъ косой воротъ бѣлой рубахи его загорѣлую шею и низко повязанный поясокъ его мускулистый и гибкій станъ. Какая ловкая и увѣренная походка, несмотря на эти огромные сапоги. Порадовалась душа Николиньки, глядя на него, когда онъ, поклонившись ему, бойко встряхнулъ свѣтлыми кудрями. На широкомъ дворѣ подъ высокими навѣсами стоитъ и лежитъ много всякаго мужицкаго добра, телѣги, колеса, ободья, сани, лубки… Подъ однимъ изъ нихъ Игнатка и Карпъ прилаживаютъ дубовую ось подъ новую троичную телѣгу. – Игнатъ побольше, поплотнѣе и постарше Ильи; у него рыжеватая бородка клиномъ, и онъ одѣтъ не по степному: на немъ рубаха пестрая, набойчатая и сапоги, <сапоги рѣзкая черта въ мужицкомъ бытѣ – они всегда что нибудь да значатъ> но, несмотря на сходство съ братомъ, онъ не хорошъ собой. Карпъ еще повыше, еще поплотнѣе, еще постарше, лицо его красно, волоса и борода рыжія, а на немъ пасконная рубаха и лапти.

– Игнатъ, – сказалъ Князь.

– Чего изволите, – отвѣчалъ онъ, бросая подушку на землю.

– Вотъ, братецъ, я принесъ тебѣ деньги, – сказалъ Князь, опуская глаза и доставая знакомую намъ смятую пачку ассигнацій, – которыя обѣщалъ дать тебѣ отъ Шкалика. Смотри-же, забудь все, что онъ сдѣлалъ, и не имѣй на него больше зла. Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, – прибавилъ Николинька для популярности рѣчи.

Игнатъ молчалъ и, улыбаясь глазами, съ любопытствомъ слѣдилъ за движеніемъ рукъ Николиньки, которыя тряслись, разбирая смявшуюся въ лепешку пачку ассигнацій. Молчание, продолжавшееся все это время, было крайне тягостно для моего застѣнчиваго героя. По какой-то странной причинѣ онъ всегда терялся и краснѣлъ, когда ему приходилось давать деньги, но теперь въ особенности онъ чувствовалъ себя въ неловкомъ положеніи. Наконецъ 15 р. отсчитаны, и Николинька подаетъ ихъ, но тутъ Игнатъ начинаетъ улыбаться, чесать затылокъ и говорить: «на что мнѣ его деньги? Ваше Сіятельство, я и такъ попрекать не стану. Съ кѣмъ грѣхъ не случается».

Въ это время подходитъ сгорбленный, но еще крѣпкій старикъ съ багровой плѣшью посерединѣ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, волосъ съ сѣдою желтоватою бородою и нависшими бровями, изъ подъ которыхъ весело смотрятъ два умные, прекрасные глаза: это самъ старикъ Болха пришелъ съ осика посмотрѣть, что ребята работаютъ. Николинька обращается къ нему и сначала объясняетъ все дѣло. Старикъ внимательно слушаетъ дѣло и рѣзко обращается къ Карпу. «Возьми деньги. Благодари Его Сіятельство», говоритъ онъ Игнату и самъ кланяется.