Коллектив авторов

Культурное пространство «Киммерия Максимилиана Волошина». Вып. 1

Семья Юнге – основатели дачного Коктебеля

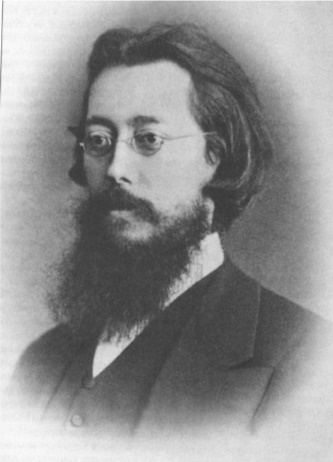

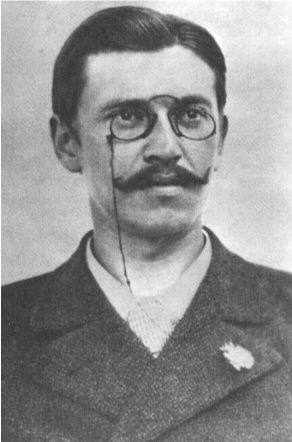

Э. А. Юнге. 1870-е гг.

Историю возникновения дачного, а впоследствии курортного посёлка Коктебель, по праву, связывают с фамилией Юнге.

Глава семьи – Эдуард Андреевич Юнге (18312–1898) – профессор, действительный тайный советник, член Совета министра Государственных имуществ, директор Петровской земледельческой и лесной академии в Москве (ныне – Тимирязевская Академия), выдающийся учёный-офтальмолог с европейским именем. Наиболее известным и даже легендарным стало путешествие Эдуарда Андреевича в Северную Африку. В этот период он начал оперировать катаракту и исцелил множество людей.

В дневнике 1932 года Мария Степановна Волошина записывает со слов Максимилиана Александровича Волошина: «Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе зарождение Коктебеля? Я помню вот такой рассказ, слышанный мной от старика Юнге. Это было в эпоху, когда он поселился здесь, в Коктебеле, и собирался развернуть здесь большое хозяйство»3, возлагая на него большие надежды.

В конце 70-х годов XIX века Э. А. Юнге скупает значительную часть Коктебельской долины, прилегающей к морю. В его планы входило развитие земледелия (производство пшеницы) и скотоводства. Он видел необходимость создания искусственного водохранилища для орошения всей Коктебельской долины4, строительства жилья для дачников и дороги, связывающей Коктебель с Феодосией. В 1879 году Эдуардом Андреевичем были осуществлены ряд ирригационных мероприятий, заложены основы «товарного виноградарства и промышленного виноделия». Это событие по праву считается начальной точкой отсчёта в летописи коктебельского виноделия – в посёлке Коктебель зарождаются винодельческие традиции, а также формируются классические каноны виноделия.

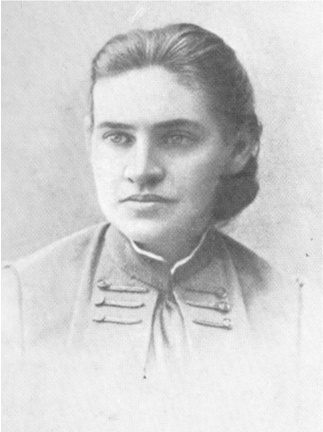

Е. Ф. Юнге (ДМВ. Инв. № Б-3644)

Личных средств на воплощение задуманного оказалось недостаточно и с 1893 года Э. А. Юнге начинает распродажу земли отдельными небольшими участками. Первыми покупателями становятся Павел Павлович фон Теш и Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина. Шестнадцатилетний Максимилиан Волошин записывает в своём дневнике 18 марта 1893 года: «Вчера я ещё не написал собственно о земле. Эту землю, 20 десятин, Павел Павлович покупает пополам с мамой у профессора Юнга»5.

Жена Эдуарда Андреевича – Екатерина Фёдоровна Юнге (1843–1913) – дочь известного художника и скульптора, вице-президента Академии художеств, тайного советника графа Фёдора Петровича Толстого, двоюродная сестра поэта Алексея Константиновича Толстого, троюродная – писателя Льва Николаевича Толстого.

Е. Ф. Юнге и сама была человеком незаурядного ума, профессиональная художница и педагог, мемуаристка и переводчица6.

В предисловии к её воспоминаниям, изданным после смерти, Алексей Петрович Новицкий, искусствовед и друг художницы, сообщает о том, что её усилиями в Киеве была открыта «женская рисовальная школа», которой она и руководила до 1887 года. В Москве занималась преподавательской деятельностью, в том числе и в Строгановском училище7. В Коктебеле много работала и, по сути, стала первым его живописателем, запечатлевшим «портрет» Коктебеля конца XIX века, который для нас приобрёл уникальный исторический смысл. По времени она опередила Богаевского и Волошина, самых истовых его певцов, пришедших вслед8. В 1983 году в фонды Дома-музея М. А. Волошина (ДМВ) было закуплено ряд крымских этюдов Е. Ф. Юнге (ДМВ. Инв. № Ж-202-207).

Ф. Э. Юнге. Коктебель. 1910 г. (ДМВ. Инв № 13257)

«Живопись, – писал М. А. Волошин в статье «Екатерина Фёдоровна Юнге», – была не единственным искусством, в котором она выражала себя. Она писала и стихи, и рассказы; она переводила «Фауста», который был её настольной книгой; она писала статьи по искусству.… Именно от неё я услыхал впервые имена Ницше и Рёскина»9. А ещё в своём юношеском дневнике он замечает: «Право, самый живой, самый молодой, интересный человек…, с кем я встретился, была madam Юнге»10.

Екатерина Фёдоровна была дружна с четой Достоевских и вела переписку с Фёдором Михайловичем, была знакома с украинским поэтом Тарасом Григорьевичем Шевченко, историком – Николаем Ивановичем Костомаровым, который был однажды в Коктебеле. О них она оставила свои воспоминания11.

М. А. Волошин, узнав о смерти Е.Ф. Юнге, написал некролог для газеты «Утро России»: «Екатерина Фёдоровна Юнге была одним из последних обломков далёкой от нас эпохи русской жизни. С её смертью многое, что казалось только вчерашним, становится уже историческим»12.

Дети Э. А. и Е. Ф. Юнге – Владимир (1864–1902), Фёдор (1866–1927), Александр (1872–1921), Сергей (1879-1902).

Фёдор Эдуардович Юнге – инженер-механик и Александр Эдуардович Юнге – агроном, винодел, ботаник, гласный земского собрания Феодосии с 1907 по 1915 год, продолжили в Коктебеле дело отца и положили начало курортному посёлку русской интеллигенции.

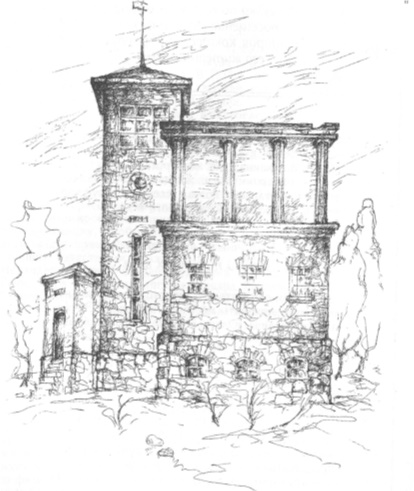

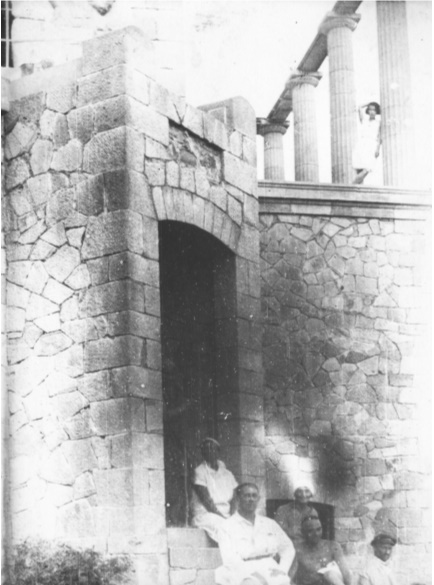

Фёдор Эдуардович вёл в Коктебеле работы по возведению плотины водохранилища для орошения. С 1912 года помогал брату – Александру Эдуардовичу в строительстве нового дома13, который со многими изменениями сохранился до наших дней. Дом предназначался для семьи Александра Эдуардовича, а Фёдор Эдуардович с женой и детьми должен был переехать из арендованной квартиры в доме Е. О. Волошиной (ныне корпус 2 Дома творчества «Коктебель» по адресу6 ул.Ленина, 110) в старый дом, построенный отцом. Но на вилле «Киммерия», как планировали назвать новый дом, так никто из семьи Юнге и не жил. После гражданской войны вилла была конфискована под пионерский лагерь, Фёдор Юнге до конца жизни снимал квартиру в доме Волошиных, а старый дом был разграблен и сожжён 11 февраля 1932 года14.

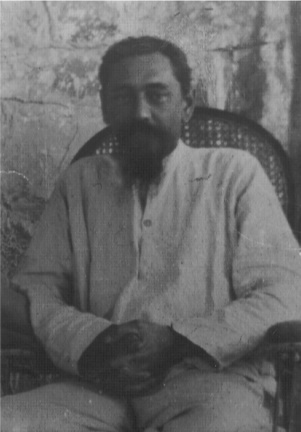

А. Э. Юнге. 1900-е гг.

Александр Эдуардович на основе небольшого виноградника и винодельни, в основном для домашнего употребления, созданной отцом, переориентировал всё хозяйство на производство вин. Он инвестировал в разбивку больших виноградников, строительство большой винодельни (ныне столовая пионерлагеря) и подвалов. В подвале нового дома и сейчас можно увидеть остатки винного дегустационного зала15.

Именно А. Э. Юнге постепенно создал в Коктебеле модернизированное винодельческое хозяйство и наладил производство высококачественных вин типа алиготе, каберне, мускатов и других16. Книга «Старый добрый Коктебель»17 сообщает: «Александр Эдуардович запомнился коктебельским болгарам как рачительный хозяин, хорошо знающий виноделие, «слуга царю, отец крестьянам». В трудные времена он давал взаймы крестьянам деньги, посевное зерно и не брал процентов. Зажиточные болгары выкупали у помещика земельные участки на склонах Кара-Дага и разводили там виноградники и сады. Многие односельчане работали сезонно на виноградниках Юнге, давили виноград, изготавливали вино под технологическим руководством Александра Юнге. Александр Стефанович Перонко, прадед автора А. Шапошникова, всю зиму хлопотал в винном подвале Юнге, переливал вина, удалял осадок, складировал бутылки, а также окуривал бочки к новому урожаю. В те благословенные времена качество вин, изготовленных в поместье Юнге, было очень высоким, их выставляли на Всероссийских и Европейских выставках-ярмарках, награждали медалями.

Дом Юнге. Рис. Н. Жемчугова

Занимаясь флорой Крыма, в 1916 году А. Э. Юнге открывает в Коктебеле новый, ранее неизвестный вид тюльпана, который по названию местности обнаружения получил название Koktebelika, то есть «коктебельский». Сегодня собранные им гербарии хранятся в крупных ботанических садах, институтах, университетах – в Ялте, Киеве, Петербурге, Москве18. В бухте Енишар, за Хамелеоном, он собирался создать курорт для больных детей, видя именно здесь идеальные условия для этого: песчаный пляж, мелкое море, защищённость бухты от холодных ветров19.

Фамильный склеп Юнге. 1938 г. (ДМВ. Инв. № НВ-22236)

Замыслы Э. А. Юнге и его сыновей были осуществлены гораздо позже. В советский период в доме Юнге отдыхали и оздоравливались дети, рядом с домом работал винзавод, а земли от Щебетовки до Коктебеля принадлежали одному из лучших виноградарских хозяйств.

В фондах ДМВ сохранилась незначительная часть архива семьи Юнге, преимущественно «хозяйственного» плана. Это амбарные книги, счета, деловая переписка, проекты, чертежи, расчёты, планы участков, отведённых для продажи и др. (ДМВ. Инв. № А-728, 1303; НВ-20282-20411, 23359-23536). Эти документы свидетельствуют о значительности и серьёзности экономии Юнге и его обитателей.

Присутствие данных документов в архиве ДМВ объясняется, вероятно, тем, что в начале января 1918 года, во время «социализации» имения Юнге, М. А. Волошин оказал огромную помощь в спасении как имущества и ценностей имения (библиотеки, научной и художественной коллекций), так и жизни Александра и Фёдора Юнге. События 12 января М. А. Волошин описывает в письмах к М. В. Сабашниковой (ДМВ. Инв. № А-449), А. М. Петровой (ДМВ. Инв. № А-451) и Ю. Ф. Львовой (ДМВ. Инв. № А-454). А в письме в Феодосийский Военно-революционный Комитет благодарит за «своевременные и энергичные меры для предотвращения окончательного разгрома имения Юнге, где рисковали погибнуть библиотека, научная и художественная коллекции, представляющие общенациональную ценность» и обращается с просьбой о защите и охране: «Кроме того полезно было бы владельцев и заведующих библиотеками и коллекциями общегосударственной ценности вроде вышеуказанных снабдить охранными свидетельствами, дозволяющими им в случае опасности самовольного раздела обратиться к содействию центральных органов власти»20.

М. А. Розанова-Юнге крайняя справа. 1938 г. Памятники над могилами Владимира и Сергея Юнге

Эдуард Андреевич Юнге был похоронен в склепе, который был сооружён недалеко от дома у самого берега моря на холме. На верхней площадке кургана, на восток от склепа в 1902 году были похоронены его сыновья – Владимир и Сергей. В 1921 году и Александр захоронен между могилами братьев21, а 1922 году его малолетний сын Кирилл погребён рядом с отцом. Склеп был создан в греческом стиле – вариация на тему мегарона микенской эпохи. Вход представлял собой портик с двумя колоннами в дорическом стиле, обращённый в сторону моря. Единственным, но центральным в композиции украшением и напоминанием о христианстве служил крест, вырезанный на фронтоне портика. Сейчас, к сожалению, только название холма, на котором находился склеп – «холм Юнге» и недавно установленная скромная табличка напоминают нам об основателях Коктебеля. В 1960-х годах прах Александра Эдуардовича был перезахоронен на коктебельском кладбище, где покоился и Фёдор Эдуардович. На «холме Юнге», на могилах его сыновей – Владимира и Сергея, теперь находятся лишь остатки мемориальных строений и небольшой фрагмент ниши со стороны моря, некогда служивший входом в усыпальницу. К слову, в фондах ДМВ сохранился чертёж памятника над могилами Владимира и Сергея Юнге исполненный их братом – Александром Эдуардовичем.

Вход в башню нового дома Юнге. 1910-е гг. (ДМВ. Инв. № НВ-22299)

На сегодняшний день объекты «Холм Юнге» и «Дача Юнге» не внесены в реестр памятников культурного и исторического наследия Республики Крым. В связи с этим крымским руководителям и муниципальным властям постоянно поступают обращения о рассмотрении возможности взятия на Государственный учет и включения в реестр памятников культурного наследия Республики Крым объектов «Холм Юнге» (находится на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым) и «Дача Юнге» (находится на территории военного городка № 102 г.Феодосии пгт. Коктебель, Распоряжением Совета министров Республики Крым от 24.02.2015 г. имущество военного городка № 102 г.Феодосия пгт. Коктебель передано в безвозмездное пользование Федеральному казенному учреждению «Объединенное стратегическое командование Южного военного округа») – в целях сохранения исторического, природного, ландшафтного и эстетического облика посёлка Коктебель с землеотводом и определением границы охранной зоны, для последующей музеефикации и передачи в оперативное управление Музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина».

Наталия Мирошниченко, Ирина Палаш

Дом пра.

История дома Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной в Коктебеле

Десятого октября 1928 года группа бедноты Коктебельского сельсовета постановила ходатайствовать о выселении из Коктебеля бывших помещиц Дарьи и Ольги Юнге и национализации их дачи, которая находится в усадьбе Максимилиана Александровича Волошина, но принадлежит, будто бы, им.22 Обращение Волошина к властям в Москве привело к постановлению Крым-ЦИК (в конце ноября), пресекшего этот наскок. Однако пересуды о Волошине, «эксплуататоре чужой дачи», продолжались. Это отчасти и послужило толчком к передаче упомянутого дома Союзу писателей.

Нынче, как ни странно, слухи об изначальной принадлежности каменного флигеля по соседству с Домом-музеем М. Волошина семье Юнге возродились снова. Думается, полезно будет проследить историю возникновения этого здания и причину появления второго его имени: «Дом Юнге».

Начну с того, что дом этот был уже вторым, построенным Еленой Оттобальдовной Кириенко-Волошиной в Коктебеле. Первый – называвшийся ею «домик» – был сооружен в 1901 году.

Первого мая Елена Оттобальдовна за 500 рублей купила у Н. В. Миловской, второй жены Эдуарда Юнге, треть десятины земли на берегу моря. 16 мая был заложен фундамент, а 16 августа, ровно через три месяца, она справила новоселье.

В письмах к сыну в Париж Волошина подробно рассказывает, как шла постройка23. Строился дом «подрядом», но «по-домашнему» (письмо от 21 апреля 1901 г.): никакого письменного договора или расписок не сохранилось. В письме от 2 июля приведен план домика, нарисованный самой Еленой Оттобальдовной. Руководил постройкой ее знакомый феодосиец Григорий Пинский – и, по ее оценке, скверно (письмо от 4 августа). Вся постройка обошлась в 4000 рублей с небольшим.

Домик был построен из калыба (самодельных кирпичей из глины и навоза, высушенных на солнце) и состоял из шести комнат с тремя террасами, кухней, кладовой, погребом. Здесь же был выстроен такой же калыбный «домишко» в три комнаты с одной террасой, который предназначался для проживания хозяев. «Домик» же планировалось сдавать курортникам. Вскоре у него появилось звучное имя: «Макселена», вокруг стали высаживаться деревья24, выкопан колодец, разведен огород…

Постройкой этого дома был окончательно решен вопрос о поселении Волошиных в Коктебеле: Максимилиан Александрович почти всю зиму, с октября 1900-го по январь 1901 года, сопротивлялся намерениям матери обосноваться там, предлагая купить землю в окрестностях Батума или даже Неаполя: безводная, полынная долина Коктебеля его отнюдь не прельщала25!

Однако в 1903 году и он делает выбор, купив участок земли в Коктебеле, неподалеку от «домика» матери, через речку. В мае того же года началось строительство, а 11 июля Волошин записал: «Постройка моей дачи близится к концу»26. Дом был в два этажа, по три комнаты в каждом, с чердаком-мансардой и длинной одноэтажной пристройкой из калыба (в 7 комнаток), получившей название «хвост», с несколькими террасами и наружной лестницей.

В 1912 году к нему была пристроена двусветная мастерская с летним кабинетом и площадкой-вышкой наверху. (Неизвестно, когда была сооружена двухэтажная калыбная пристройка с севера в 6 комнат, позднее получившая название «Палуба», – также с наружной лестницей.)

По рассказам Марии Степановны Волошиной, дом строился по проекту самого Максимилиана Александровича (сохранился эскиз проекта27) – но, видимо, снова «по-домашнему»: никаких документов об этом не сохранилось. Строка из «Венка сонетов» художницы Юлии Оболенской о доме, «построенном Михайлой наспех»28, дает основание предполагать подрядчиком работ Михаила Сергеевича Синикова – в том же 1912 году строившего дом искусствоведу Алексею Петровичу Новицкому (договор об этом сохранился в архиве Новицкого в Киеве)29. Есть сведения, что Волошин пользовался также советами городского архитектора Феодосии Г. Л. Кейля.

Дом получил гордое название «вилла Пелеата» (происхождение которого мне неясно), но оно не прижилось так же, как «Макселена»…

…Загадочным является здесь одно обстоятельство: сохранилась купчая на покупку земли – по-видимому, под этот дом Волошина. Купчая была совершена Еленой Оттобальдовной лишь 12 сентября 1903 года, примерно через месяц после завершения постройки! За 1303 кв. сажени она заплатила 1085 рублей. Предположение, что земля была куплена по соседству с участком сына – для второго ее дома – отпадает: названы все соседи ее – и М. А. Волошина среди них нет.

Решение Елены Оттобальдовны построить новый дом было вызвано, очевидно, желанием жить поближе к сыну: ручей, разделявший их владения, порой разливался так, что делал сообщение невозможным. Кроме того, «домик» становился тесен для всё увеличивавшегося количества приезжавших на отдых в Коктебель.

И снова этапы постройки мы можем проследить лишь по письмам Елены Оттобальдовны30 (благо, Волошин снова находился в Париже): никаких договоров и расписок! 30 апреля 1908 года Елена Оттобальдовна просит прислать ей план и смету двухэтажного дома в шесть комнат (неизвестно, составил ли их Волошин); 30 мая посылает свой вариант плана. На этот раз дом строился из камня, который начали завозить в середине июня (письмо от 19 июня 1908 г.).

Шестого июля она пишет: «Место для домика выбрано и сама постройка начнется завтра под наблюдением Констан<тина> Ив<ановича>31. Думаю, что вся постройка обойдется мне около 5000 р., т. к. камень, лес, рабочие, все гораздо дороже, чем 5 лет тому назад; а кроме того, т. к. у меня будет 3-й полуэтаж вместо чердака, то всю постройку придется класть не на глине, а на извести; кроме того, все стены из камня, только внутр<енние> перегородки калыбные».

Двадцать четвертого июля Волошина пишет: «Домик очень быстро растет вверх», но 14 августа сообщает о заминке: «Нельзя ставить третьего полуэтажа с такой крышей, как предполагалось». Здесь же названа фамилия подрядчика: Арфанов32.

Двадцать первого сентября Елена Оттобальдовна сокрушалась: «У меня к концу постройки, кроме долгов, ничего не будет» (уточняя, что ей предстоит расплатиться с Арфановым и заплатить И. С. Крыму за строительный лес). Всё это время она живет в «Пелеате», доме Волошина; первый же ее «домик» был сдан в аренду Е. П. Паскиной (дочери П. П. фон Теша, второго, гражданского ее мужа) и «битком набит людьми».

К концу октября дом был закончен. 29 октября Елена Оттобальдовна писала: «Новый дом совсем не вышел так, как я хотела <…>. В нижнем этаже я нагородила 5 комнат, во втором только 3 больших; на чердаке 3 комнаты <…>. Вид с балкона в три колонны очень хорош. Справа маленький калыбный домик в две комнаты с кухней и двумя террасами». 2 ноября 1908 г. подводится итог: «Расплатившись на днях со штукатуром и маляром, я осталась с 60 рублями в кармане». Позднее, в письме к сыну от 29 октября 1915 года, Елена Оттобальдовна вспоминала: «Первая дача в Коктебеле мне стоила 4000 р., продана была за 6000 р. Постройка второго дома на твоей земле обошлась в 7000 р.»33

Летом 1909 года в одной из комнаток третьего «полуэтажа» жил Николай Гумилев, написавший здесь поэму «Капитаны»: уже в советские годы Волошин прикрепил над дверью этой комнаты бумажку «Комната Гумилева».

А с осени 1909 года дом был снят у Елены Оттобальдовны Федором Юнге и его женой, точнее – «второй этаж дома с чердачным помещением и кухней», за 1440 рублей в год, «с временным добавлением комнат в нижнем этаже за отдельную плату». (Эти уточнения взяты из специального разъяснения, составленного Ольгой Юнге 24 июля 1929 г., когда в этом возникла необходимость).

Сохранилась записка Кириенко-Волошиной к О. А. Юнге от 13 декабря 1911 года с просьбой внести долг «за квартиру» в сумме 400 рублей, за трехмесячный наем комнат 60 рублей и за 4-месячное пользование кухней 20 рублей. В эти годы и привилось название «дом Юнге» (6 мая 1916 г. Юлия Оболенская, жившая в нем в 1913 г., упоминала его как «флигель Юнге»)34.

После смерти Елены Оттобальдовны в январе 1923 года ее дом вошел в создававшуюся Волошиным в то время «Коктебельскую художественную научно-экспериментальную студию» (Кохунэкс). В нем, в частности, жили Валерий Брюсов, Всеволод Рождественский, летчики, приезжавшие на ежегодные планерные состязания…

Из страхового листка 1926 года мы узнаем, что кубатура «флигеля в 2 этажа» составляла, поэтажно, 10 на 13 на 3 метра, а страховая оценка его – 9360 рублей (главный дом усадьбы был оценен в 10645 р.). В письмах к Наталье Габричевской от 12–17 апреля 1926 года Волошин сообщал о ремонте флигеля: «переделывают весь юнговский верхний балкон», «реставрировали верхнюю террасу Юнговского дома» (планируя устроить там «сестервятник» – общежитие одиноких женщин). Землетрясение 1927 г. потребовало нового ремонта: им были снесены трубы и часть черепицы (письмо Марии Степановны Волошиной к Софье Андреевне Толстой от 20 сентября 1927 г.)35

Отбив попытку местных властей отнять у него дом матери, Волошин решает передать его Всероссийскому союзу советских писателей, для устройства в нем Дома отдыха. Видимо, осенью 1930 года была написана (без даты) «Дарственная запись» о передаче ВССП для устройства Дома отдыха для писателей под именем «Дом поэта» каменного флигеля. В августе-сентябре 1931 года (письмо без даты) Волошин писал об этом Леониду Леонову, а 26 сентября 1931 года, как о свершившемся факте, повторил это в письме секретарю Союза писателей Ивану Васильевичу Евдокимову: «мной был принесен в дар ВССП каменный флигель моей дачи в 11 комнат».

В том же 1931 году Дом творчества писателей принял первых отдыхающих, а после смерти Волошина спальным корпусом стал и Дом Поэта (где второй и третий этажи основного здания, с мастерской, остались мемориальными, бережно и порой героически охранявшиеся М. С. Волошиной). В 1979 году дом стал музеем официально – в качестве отдела Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского.

Тогда же был поднят вопрос о включении в мемориальный комплекс дома Е. О. Кириенко-Волошиной («дома Пра», как часто называют его, вспоминая домашнее прозвище Елены Оттобальдовны: от «Праматерь»). Но положительно вопрос так и не был решен…

Между тем, в исследовательском и историко-мемориальном отношениях – на очереди также выявление волошинских гостей, которые жили именно в этом здании. Среди них ведь, помимо уже названных, были сестры Марина и Анастасия Цветаевы. И это тоже еще одна страница истории дома.

Владимир Купченко