Коллектив авторов

Институт экономики Российской академии наук в лицах. Сборник

К 90-летию Института экономики Российской академии наук

Предисловие

Настоящая книга посвящена выдающимся ученым Института экономики Российской академии наук, существующего с 1930 г. и прошедшего за это время вместе со страной сложный путь. Этот сводный выпуск ранее издававшихся сборников очерков о людях Института экономики РАН приходится на юбилейный год института. Из 90 лет юбилейного срока три четверти времени приходится на советскую эпоху. Долгое время у Института экономики РАН, почти монопольного научного учреждения страны по проблемам советской экономики и ее теоретического обоснования, поле деятельности вовсе не ограничивалось поддержкой и пропагандой официальной советско-коммунистической идеологии. Была, конечно, и пропаганда, но были глубокие научные исследования прорывного характера, за которые институт и отдельные ученые подвергались жесткой критике, и даже физическим репрессиям. Самый последний пример этому 1971 год, когда институт был полностью реорганизован постановлением ЦК КПСС за то, что некоторые его сотрудники отстаивали необходимость развития рыночных отношений в стране.

Институт экономики РАН за 90 лет существования разрабатывал широкий круг экономических проблем, имея по каждому из направлений крупных ученых и высококвалифицированных сотрудников. Многие из них обладали разносторонними знаниями и творчески подходили к исследованию разных сторон социально-экономического развития страны. Достаточно назвать академика Л.И. Абалкина, который много лет был директором Института. Среди крупных ученых-экономистов, работавших в Институте экономики в его первый период (1930–1940-е гг.), были такие как: Е. Грановский, Л. Кафенгауз, Э. Квиринг, М. Кривицкий, М. Кубанин, В. Милютин, М. Смит-Фалькнер, Е. Хмельницкая и др.

Институт экономики РАН был призван разрабатывать прежде всего экономическую теорию, в том числе и политическую экономию. Задача в советские времена – наиболее сложная. И все-таки ученые института не скатились в болото апологетики, предельно упрощенных взглядов на социализм. Уже к 1940-м гг. стало складываться понимание существовавшего строя как очень сложной системы, которая требовала сочетания плановых и рыночных отношений и систем управления разного рода. В рамках этой проблематики работали И.Г. Блюмин, В.Г. Венжер, Л.М. Гатовский, Г.А. Козлов, М.А. Колганов, Я.А. Кронрод, Л.А. Леонтьев, К.В. Островитянов, А.И. Ноткин, А.И. Пашков, Д.И. Розенберг, Д.Т. Шепилов и др.

В разные периоды велись в институте научные исследования, связанные с тематикой мировой экономики (А.А. Арзуманян, О.Т. Богомолов, Е.С. Варга, А.А. Громыко, В.А. Жамин, Р.Н. Евстигнеев, А.С. Мендельсон, И.А. Трахтенберг и др.)

Одно из центральных мест занимало исследование закономерностей воспроизводства и динамики структуры народного хозяйства. Прежде всего этой проблематике были посвящены работы Л.Я. Берри, М.З. Бора, А.А. Барсова, Я.Б. Кваши, Я.А. Кронрода, А.Д. Курского, А.И. Ноткина, Т.В. Рябушкина, Б.М. Смехова, Г.М. Сорокина, С.Г. Струмилина, Я.Г. Фейгина, С.А. Хеймана и др. Проблемы финансовых отношений и цен разрабатывались Д.А. Аллахвердяном, З.В. Атласом, В.М. Батыревым, А.А. Дерябиным, В.П. Дьяченко, В.В. Ивантер, Н.С. Лисициан, Ф.И. Михалевским, К.Н. Плотниковым, В.К. Сенчаговым и др.

В единстве с проблематикой воспроизводства исследовались вопросы научно-технического прогресса, экономической эффективности, хозяйственного механизма, хозрасчета, управления экономикой (Г.Д. Анисимов, А.А. Аракелян, В.Н. Богачев, М.А. Виленский, Л.М. Гатовский, Ю.А. Зыков, А.И. Кац, В.П. Красовский, К.Б. Лейкина, Д.С. Львов, В.С. Немчинов, В.И. Павлюченко, Д.М. Полтерович, А.А. Сигиневич, Ю.В. Сухотин, Н.Г. Фейтельман, В.Г. Фельзенбаум, Г.С. Хачатуров и др.). Важную роль играло направление, связанное с разработкой проблем трудовых отношений, народного благосостояния (И.А. Анчишкин, Е.И. Капустин, Е.Л. Маневич, А.Л. Максимов, Б.П. Маркус, И.С. Маслова, В.М. Москович, И.Я. Обломская, Л.В. Опацкий, А.С. Сбытова, М.Я. Сонин, Б.Ц. Урланис и др.).

Долгое время большую роль играли в институте исследования аграрной проблематики, в которых сложились принципиально разные подходы: государственно-централистский (Н.В. Васильев, Е.С. Карнаухова, И.Д. Лаптев, С.И. Семин и др.), относительно либеральный, рыночный (В.Г. Венжер, Т.И. Заславская, Л.Н. Кассиров, Л.В. Никифоров, М.И. Сидорова, Г.И. Шмелев и др.). Исследовались также проблемы преимущественно текущей аграрной проблематики: М.И. Козлов, Н.Г. Коротамм, Г.Г. Котов, А.П. Теряева и др. Упомянуть об этом надо, в том числе и потому, что несмотря на партийно-идеологическую поддержку первого направления и постоянную критику второго, его так и не удалось раздавить.

Важным направлением было изучение истории экономической мысли и истории народного хозяйства России: Ю.П. Бокарев, Ю.Ф. Воробьев, И.А. Гладков, П.И. Лященко, И.В. Маевский, В.Е. Маневич, В.В. Орешкин, К.А. Пажитнов, А.И. Пашков, С.Г. Струмилин, Н.К. Фигуровская, П.А. Хромов, Н.А. Цаголов и др.

Активно велись исследования проблем размещения производства: В.В. Варанкин, К.И. Клименко, Д.Д. Москвин, О.С. Пчелинцев, М.Л. Розенфельд, Н.А. Руденко, В.Г. Удовенко, Я.Г. Фейгин, Н.А. Шокин и др.

В трудах ученых Института экономики РАН акцент делался на развитие прежде всего рыночных отношений, большего многообразия форм собственности, разгосударствления, развития кооперативных и самоуправленческих начал, аренды и т. д. Линия на развитие рыночных отношений и экономического плюрализма достаточно отчетливо прослеживается в работах Института экономики РАН с 1965 г. до начала 1990-х гг. включительно. Это одна и та же линия все большего приближения к реальности, более полного отражения ее в конкретных предложениях по реформированию хозяйственного механизма и преобразования общества.

Внимательное рассмотрение исторических вех в исследовательской деятельности Института экономики РАН показывает наличие ряда характерных свойств, сопровождавших все важнейшие работы института. В сущности, именно эти свойства доказывают творческий подход его сотрудников к поиску реальных экономических закономерностей и вытекающих отсюда практических рекомендаций во все времена, несмотря на занесенный над руководством и сотрудниками дамоклов меч нешуточных санкций, а подчас и репрессий.

Исследование реальных экономических проблем страны в значительной мере определяло лицо института даже в самые жестокие годы сталинской диктатуры. Нередко это требовало от его сотрудников большого мужества. В общем, судьба ученых Института экономики РАН, как и судьба всей страны при коммунистическом режиме, оказалась страшно противоречивой. Грандиозные достижения сочетались здесь с не менее грандиозными злодеяниями и провалами в практической политике.

И в наше время сотрудники Института экономики РАН также сталкиваются со многими внешними проблемами. Конечно, сегодня уже не диктуют сверху императивы научного поиска. Однако нависает другая угроза сверху: недофинансирование, бюрократизация, администратирование. Но 90 лет существования Института экономики РАН вселяет уверенность, что сотрудники института выдержат и текущие напасти. Ученые института всегда работали и продолжают работать в интересах своей страны, для благополучия и процветания России.

Е.Б. Ленчук, д.э.н., директор Института экономики РАН

М.И. Воейков д.э.н.

Т.Е. Кузнецова д.э.н.

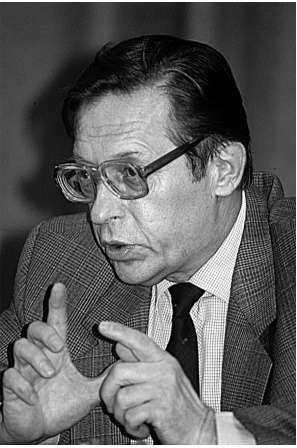

Абалкин Леонид Иванович (1930–2011)

Леонид Иванович Абалкин родился 5 мая 1930 г. в семье московских интеллигентов. Отец – Иван Александрович Абалкин (1894–1966) – бухгалтер-ревизор, мать – Зоя Ивановна (1896–1976) – бухгалтерский работник. Под влиянием семьи молодой Абалкин пошел по стопам родителей: в 1948 г. поступил в московский Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова на учетно-экономический факультет, который с отличием окончил в 1952 г.

Трудовая жизнь Л.И. Абалкина началась в г. Гусев Калининградской обл., где он преподавал финансы, статистику и политэкономию в Калининградском сельскохозяйственном техникуме. Здесь он осознал свой главный жизненный интерес – экономическую науку и выбрал судьбу ученого. В 1958 г. поступил в аспирантуру Московского государственного экономического института и в 1961 г. стал ассистентом кафедры политэкономии московского Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, где проработал 15 лет, пройдя все ступени педагогической карьеры – от старшего преподавателя до заведующего кафедрой.

В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Действие закона планомерного пропорционального развития в мировой социалистической системе хозяйства», в 1970 г. – докторскую, на тему «Роль социалистического государства в планомерном регулировании общественного производства». В 1976 г. Л.И. Абалкин был приглашен на должность заместителя заведующего кафедрой проблем управления в Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. После объединения АОН с Высшей партийной школой в 1978 г. он стал заведующим объединенной кафедрой политической экономии. В АОН Л.И. Абалкин проработал 10 лет, и в 1986 г. был назначен директором Института экономики АН СССР (впоследствии – РАН). Он трижды избирался на пост директора ИЭ РАН на новый срок. В 1984 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1987 г. – академиком АН СССР.

С июля 1989 г. по декабрь 1990 г. – особый период в жизни Л.И. Абалкина. Оставаясь директором Института экономики, он работал в правительстве, где являлся заместителем Председателя Совета Министров СССР – Председателем Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе. Многих удивило решение Леонида Ивановича работать в правительстве. Однако сам он руководствовался возможностью реализовать возникший шанс, который, по его мнению, тогда был, внедрить в практику разумное понимание экономических процессов. Сам он впоследствии писал, что «правительство за полтора года должно остановить нарастание негативных процессов и оздоровить экономику. Если оно не сможет этого сделать – должно уйти в отставку. Срок деятельности правительства был предсказан с поразительной точностью. Но остается вопрос, была ли реальная возможность решить эту задачу. Осмысливая пройденный путь, я подтверждаю, что такой шанс действительно был»1. У Леонида Ивановича имелся 15-летний опыт разработки серьезных экономических проблем, когда он привлекался к работе для правительства во времена А.Н. Косыгина. Он знал, как работает правительственный аппарат, был достаточно осведомлен о состоянии экономического положения страны.

Большую часть своей жизни Л.И. Абалкин занимался преподавательской работой, и делал он это блестяще. У него был несомненный талант преподавателя и лектора. Внимания слушателей он добивался развитым чувством понимания аудитории, хорошим русским языком, содержательным и убедительным изложением предмета лекции или доклада, серьезными аргументами и доказательствами. Свои доклады и выступления он никогда не читал по бумажке, каждый раз выделяя новые грани, аспекты, подходы даже по уже известным и не раз обсуждавшимся проблемам.

Л.И. Абалкину было присуще чувство солидарности, которое особенно остро проявлялось в периоды усиления идеологического давления на экономическую науку. В 1970 г. Отдел науки ЦК КПСС устроил погром в Институте экономики АН СССР, резко выступив против школы Я.А. Кронрода, и инициировал ряд публикаций в центральной печати с разгромными публикациями в адрес некоторых сотрудников института. В частности, в газете «Социалистическая индустрия» появилась рецензия под названием «Ошибочные позиции» на книгу тогдашнего сотрудника Института экономики АН СССР Б.В. Ракитского «Формы хозяйственного руководства», ответственным редактором которой был Я.А. Кронрод. Л.И. Абалкин, еще будучи заведующим кафедрой политэкономии МИНХа им. Г.В. Плеханова, принципиально поддержал Б.В. Ракитского, подчеркнув, что только солидарность в отстаивании рыночных позиций позволит защитить это направление в экономике. Также можно вспомнить эпизод тех лет, когда Г.С. Лисичкину не давали возможности защитить докторскую диссертацию в Москве, и он перенес защиту в Вильнюс, Абалкин мужественно согласился выступить официальным оппонентом у Лисичкина. Правда, защиту диссертации запретили вовсе.

Имя Л.И. Абалкина стало известно, что называется в народе, в 1987 г. после выступления на XIX Всесоюзной конференции КПСС. Он впервые на всю страну с официальной трибуны произнес памятные российскому народу слова: «В состоянии ли мы, сохраняя советскую организацию общества и однопартийную систему, обеспечить демократическую организацию общественной жизни?»2 Вспоминая ту конференцию, Л.И. Абалкин писал: «Мое выступление на ХIХ партийной конференции понравилось далеко не всем. И это вполне естественно. В нем была дана достаточно жесткая оценка ситуации и со всей определенностью сказано, что радикального перелома в экономике не произошло и из состояния застоя она не вышла. Говорил я и о том, что принятая на двенадцатую пятилетку концепция одновременного обеспечения количественного роста и качественных преобразований предусматривает решение несовместимых задач»3. Это выступление было одним из самых ярких и мужественных. После него имя Л.И. Абалкина стало широко известно, и его стали связывать с грядущими, как надеялись, прогрессивными переменами.

Леонид Иванович в вопросах этики занимал жесткую принципиальную позицию. Работая в правительстве и оставаясь директором Института экономики РАН, он не получал директорской заработной платы. Никаких материальных благ и привилегий от своей должности в правительстве он не имел, за исключением, пожалуй, московского телефона, который ему провели на его небольшую дачу в поселке Ильинском Раменского района Подмосковья, построенной еще в те времена, когда он был профессором в Плехановке. Но ведь тогда еще не было мобильных телефонов, а он все же был заместителем Председателя Совета Министров СССР. Не используя привилегии для себя лично, он не создавал их и для Института экономики и его сотрудников, хотя, понятно, что такие возможности у него были.

Л.И. Абалкин был социально активным человеком. С молодых лет занимался общественной, а до работы в правительстве – и общественно-политической деятельностью: избирался депутатом Москворецкого районного Совета г. Москвы (1965 г.), секретарем парткома Московского Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (1966–1969 гг.), депутатом Верховного Совета СССР (1989 г.), членом ЦК КПСС. Однако после пребывания в правительстве свою общественную деятельность ограничил сугубо научной сферой.

Л.И. Абалкин вел большую общественно-научную и просветительскую деятельность. Он являлся президентом Международного фонда им. Н.Д. Кондратьева, вице-президентом Вольного экономического общества (ВЭО) России. Причем и в Фонде, и в Обществе он выступал не в качестве свадебного генерала, как это часто водится с людьми его ранга, а плодотворно и много работал, выступал с докладами, вел заседания, писал книги и статьи. Все мероприятия Кондратьевского фонда осуществлялись не только под руководством Л.И. Абалкина, но обязательно с его докладами, выступлениями, статьями, пропагандирующими и продолжающими идеи Н.Д. Кондратьева.

До самых последних дней Л.И. Абалкин активно выступал на научных конференциях, семинарах и ученых советах в родном ИЭ РАН. В частности, он был очень аккуратным и активным участником институтского семинара «Экономическая теория марксизма и современность». Так, за последний год на этом семинаре он выступил по следующим темам: «Всесторонне осмысливать традиции и новые реалии нынешней эпохи», «Мыльные пузыри должны были лопнуть», «Труд как таковой не является объектом продажи», «Марксизм не библия, а живое учение», «Развитие политической экономии и требования современного анализа»4. Эти выступления еще не учтены ни в каких библиографиях Л.И. Абалкина и сборниках его работ. Научное наследие Л.И. Абалкина настолько огромно и рассеяно, что его изучению и овладению должна предшествовать работа собирания, классификации и каталогизации.

Первые публикации Леонида Ивановича относятся к началу 1960-х гг. Судя по широкому набору проблем, которые его в то время интересовали, представляется, что он решал для себя, по меньшей мере, две задачи.

Во-первых, расширял свой теоретический кругозор. Отсюда его интерес к обширному кругу проблем – воспроизводства, действия экономических законов, закономерностей мировых экономических процессов, хозяйственных систем и т.п.

Во-вторых, Леонид Иванович определял свой главный научный интерес на тот период. Им оказалось исследование экономики мировой социалистической системы. В кандидатской диссертации и в вышедшей затем книге «Планомерное развитие и пропорции мирового социалистического хозяйства», наряду с анализом актуальных проблем развития мировой системы социализма (интернационализация хозяйственных процессов, совершенствование общественного разделения труда, координация хозяйственной деятельности и т.п.), Леонидом Ивановичем сделан принципиальный для того времени вывод о том, что действие закона планомерного, пропорционального развития не заменяет и не может заменить закона стоимости.

Занимаясь в тот период своего научного творчества, казалось бы, тупиковой темой, он вышел на реальные основы хозяйственного механизма, которые состояли в объективной необходимости товарного производства и рыночных отношений в «социалистическом» хозяйстве. Более того, он доказывал, что пропорции мирового социалистического хозяйства невозможно рассчитывать и определять, абстрагируясь от товарно-денежных отношений, т.е. от рыночной экономики. В результате своих исследований Л.И. Абалкин по сути стал, как тогда говорили, «товарником», правда, не акцентируя на этом специального внимания.

В дальнейшем Л.И. Абалкин продолжал разрабатывать основные методологические проблемы на основе своих рыночных представлений. Так, в книге, вышедшей в 1967 г. под его редакцией, он писал, обосновывая рыночный механизм ценообразования «при социализме»: «Закон стоимости и при социализме проявляется лишь как средняя величина, как результат количественного несовпадения цены и стоимости. Причем происходит это не из-за недостатков ценообразования, а в силу действия многих причин: колебания спроса и предложения, дефицитности отдельных товаров, стимулирования производства, ограничения потребления тех или иных товаров». И в другом месте: «Окончательное общественное признание общественного характера труда происходит в обмене, в процессе реализации. Таким образом, именно обращение к реальной практике все ставит на свои места»5.

В 1970 г. в издательстве «Мысль» вышла книга Л.И. Абалкина «Политическая экономия и экономическая политика». В книге были проанализированы проблемы соотношения экономики и государства, экономической политики и экономической теории. Автор исходил из того, что перед экономической наукой и хозяйственной практикой встал целый ряд недостаточно исследованных или постоянно возникающих новых явлений и, соответственно, проблем в связи с проведением хозяйственной реформы: характер государства как экономического центра страны, роль экономической политики в регулировании общественного производства, система экономических интересов; соотношение двух взаимосвязанных и относительно самостоятельных уровней хозяйствования – народного хозяйства и его первичного звена – производственного предприятия. Например, относительно последнего он писал: «Социалистическое производственное предприятие самостоятельно распоряжается выделенными ему средствами, организует производство и сбыт продукции, решает вопросы найма, увольнения и использования рабочей силы. Его средства совершают экономически обособленный кругооборот. Оно покрывает все расходы за счет собственных доходов и обеспечивает безубыточность производства. Относительное экономическое обособление проявляется в существовании специфических экономических интересов предприятия»6. Что тут социалистического? Ничего. Это сугубо рыночная концепция предприятия, которую он пытался реализовать в Программе радикальной экономической реформы 1989 г.7

В этой работе Л.И. Абалкин достаточно подробно раскрыл суть организационно-экономических отношений, которые в российской науке по существу явились основой того, что впоследствии было названо институциональными отношениями. По существу в этой книге было поднято большинство вопросов, каждый из которых Л.И. Абалкин впоследствии исследовал (экономическая наука и ее взаимосвязи, проблемы методологии, экономическая роль государства, хозяйственный механизм и принципы хозяйствования, экономические интересы и т.д.) уже в новых условиях.

Более того, в этой работе Л.И. Абалкин достаточно четко поставил вопрос о связи политической экономии с экономической политикой. Он писал: «Исключать из политической экономии всю целиком экономическую политику неправомерно… Она включается в объективную экономическую связь и является элементом самого экономического базиса. В этом качестве она и входит в предмет политической экономии социализма»8. Это очень серьезная теоретическая постановка. Самый весомый аргумент в пользу своей концепции Л.И. Абалкин находит в экономической роли государства: «Включение экономической политики в предмет политической экономии базируется на понимании двух сторон в деятельности социалистического государства, на признании в нем функций, относящихся непосредственно к экономическому базису»9. В этой концепции Л.И. Абалкина в значительно более полном и глубоком смысле отражены самые современные тенденции мирового развития.

В монографии Л.И. Абалкина «Хозяйственный механизм развитого социалистического общества» (М., 1973) необходимость исследования политэкономических основ хозяйственного механизма объясняется тем, что только с его помощью можно совершенствовать хозяйственную практику, и впервые эта проблема рассматривается как комплексная.

Обосновывая свой главный тезис о необходимости единства теории и реальной жизни, Л.И. Абалкин показывает, что в области исследования хозяйственного механизма политическая экономия переводит свои теоретические формулы на язык экономической политики, где она реализует свои практически-созидательные функции. «Политическая экономия, – писал он в этой книге, – все более становится теорией рационального социалистического хозяйствования»10. Однако связь хозяйственного механизма с теорией – это только одна функция политической экономии. Вторая функция определяется конечными результатами, в которых отражается степень удовлетворения потребностей, степень реализации экономических интересов общества или социальных групп в нем.

В этой работе Л.И. Абалкин обосновывал параметры, собственно, рыночного механизма. Например, говоря об экономическом соревновании, он пишет: «Объектом соревнования является снижение стоимости продукции, экономия общественного труда и сырья, выявление дополнительных резервов производства, повышение качества продукции. Механизм этого соревнования основан на снижении индивидуальных затрат труда ниже общественно необходимых»11. Это не что иное, как достаточно четко прописанный механизм конкуренции между предприятиями.

Новый этап в творчестве Л.И. Абалкина наступил с началом горбачевской перестройки и так называемой «Программой Абалкина». Эта Программа была объявлена и обсуждена на Всесоюзной научно-практической конференции по проблемам радикальной экономической реформы в ноябре 1989 г. в Колонном зале Дома союзов в Москве. Воспоминания о работе в правительстве – а с подготовки вышеупомянутой конференции и началась эта работа – Л.И. Абалкин начинает со слов, что «ничто не возникает на пустом месте, у всего есть своя предыстория. …И без знания предыстории трудно понять последующие события…»12. Осознание необходимости серьезного экономического реформирования сложилось у Л.И. Абалкина задолго до 1989 г.

Проблемы, которые Л.И. Абалкин рассматривал в связи с экономической реформой, перечислить трудно, поскольку диапазон их огромен, они разноплановы и требуют специальной классификации. Одним из основных являлся вопрос о характере формирующегося в России рынка и о том, каким этот рынок получился и каким он должен быть.

Становление рынка в России и характер его функционирования сопровождался целым спектром негативных последствий, связанных с серьезной угрозой потери страной экономической безопасности. Это выражается в криминализации экономики и усилении ее теневого характера; в бегстве капитала из России; в росте объемов неплатежей, в нестабильности национальной валюты; в долговом характере экономики, в ее зависимости от сырьевых отраслей; в состоянии социального кризиса, который длительное время существует как «вялотекущая форма, угнетающая экономическое развитие. Но от этого не менее опасная»13. Все эти проблемы довольно обстоятельно и глубоко исследованы во многих публикациях Л.И. Абалкина.

Л.И. Абалкин предлагал стратегию перспективного развития, конкретные институты и механизмы достижения ее целей. Свои предложения он постоянно обновлял и обогащал. Конечно, Леонид Иванович большое внимание уделял анализу негативных последствий избранного курса реформ (деиндустриализация экономики, повышение ее сырьевого характера, разрушение технологического ядра, усиление обнищания населения при его серьезной дифференциации по уровню доходов, угроза продовольственной независимости страны, ухудшение экологической ситуации, деградация культуры и нравственности, рост преступности и т.п.). При этом Л.И. Абалкин в зависимости от ситуации предлагал соответствующие корректировки и конкретные рекомендации по выправлению негативного экономического положения.

Л.И. Абалкин со всей решительностью выступал против рыночного фундаментализма, за существенное повышение роли и значения государства в регулировании экономики. Речь идет, пишет Л.И. Абалкин, о попытках распространения рыночных регуляторов «на сферы, не поддающиеся рыночному воздействию – охрана окружающей среды, фундаментальная наука, культура в высших ее проявлениях, национальные заповедники, а также сфера прав человека и нравственности»14. Поэтому общий подход Л.И. Абалкина выражался в формуле: да – рыночной экономике, нет – рыночному обществу. Можно вполне утверждать, что это идейное кредо было свойственно Л.И. Абалкину всегда, и в советское время, и в постсоветское.

В 2010 г. он даже опубликовал статью с таким названием: «Страну спасет плановое хозяйство». В этой работе он доказывает, что стране «нужны сейчас элементы планового хозяйства»15. И в другом месте: «Анализ исторических уроков преобразований дает основание сделать очень важный вывод. Он показывает, что только сочетание плановых начал с инструментами рынка и активизацией человеческого фактора способны принести успех. Единство этих факторов – необходимое и обязательное условие социально-экономического прогресса»16. И мы видим, что сегодня определенные шаги в этом направлении правительство вынуждено делать. Например, составление государственного бюджета на 3 года вперед должно вести с собой и некоторые элементы планирования. Составление так называемых национальных программ есть не что иное, как возвращение программно-целового планирования. Рано или поздно придется вернуться и к другим, зарекомендовавшим себя, формам планирования. В частности, пора восстановить индикативное планирование, которое в свое время у нас активно развивалось. В СССР в середине 1920-х гг. была разработана теория и практика индикативного планирования в виде так называемых «контрольных цифр Госплана». Эта уникальная работа была осуществлена под руководством В.Г. Громана в сотрудничестве с целой группой выдающихся российских экономистов. Кстати говоря, многие из них уже в 1930-е гг. стали преподавать в МИНХе им. Г.В. Плеханова, где была создана первая в СССР кафедра «Планирования народного хозяйства».

Таким образом, подчеркивает Л.И. Абалкин во многих своих работах, «отказ от понимания единства рыночных механизмов и государственного регулирования – типичный пример современных стереотипов массового сознания», а борьба «со стереотипами и мифами была и остается научным и гражданским долгом ученых…»17. Увы, в последние годы много и мучительно Л.И. Абалкин думал о судьбе России. Даже одну из своих книг он назвал «Спасти Россию» (М., 1999). Проникновенны строки Л.И. Абалкина, посвященные России: «Трудно и больно писать о России, о ее сегодняшнем дне и исторических судьбах. Трудно потому, что много знаешь, больно – поскольку речь идет о завтрашнем дне не только своих детей и внуков, но и месте державы в мировом сообществе. А писать все же приходится, потому что молчать нельзя». И дальше: «Россия сейчас стоит перед выбором: либо перестать быть Россией, либо возродиться как великая держава. Великая по своему политическому влиянию в мире, по уровню экономического развития, материального достатка и духовности, по гордости, вызываемой как у своих сограждан, так и у остальных народов». При этом важное значение Л.И. Абалкин придавал сохранению исторической преемственности государственного строя страны и отечественной экономической науки. «Не могу не сказать, – пишет он в этой же работе, – и о попытках очернить всю послереволюционную историю страны, жизнь и труд примерно трех поколений. Это не только безнравственно, но и противоречит историческим фактам»18. И в другом месте: «Память о великом прошлом, гордость за деяния своих предков не только формируют национально-государственный интерес, но и рождают могучую энергию созидания и прогресса. Сегодня под модным лозунгом деидеологизаии делаются попытки уйти от этих вопросов, разорвать пуповину, связывающую современное российское общество с его историей. В связи с этим следует подчеркнуть, что исторически сложившиеся политико-идеологические ценности и установки – отнюдь не надуманные понятия и не особенности, присущие лишь нашей стране»19. В этой связи заслуживает внимания его постановка о национально-государственных интересах России. «Неясность в вопросе о национально-государственных интересах России, беспечное отношение к его решению или стремление отмахнуться от самой проблемы – одна из причин социальных катаклизмов и зигзагов политического курса». И еще: «Важно понять, что национально-государственные интересы были и остаются сегодня главными движущими силами как внутренней, так и внешней политики. Меняются, становятся более цивилизованными лишь формы и методы их защиты и проведения в жизнь»20. Таким образом, национально-государственные интересы должны находиться в центре экономической политики. Но чьи это интересы, на что должна быть направлена экономическая политика?