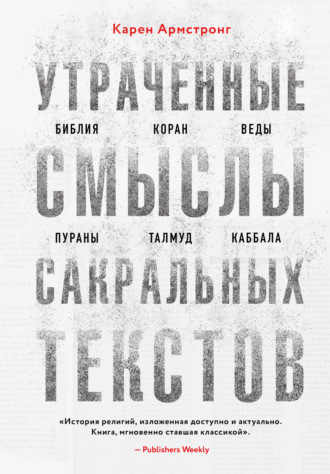

Карен Армстронг

Утраченные смыслы сакральных текстов. Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала

До начала Нового времени, когда гуманисты Возрождения и протестантские реформаторы попытались вернуться «к источникам» (ad fontes) христианства, писания постоянно пересматривали, поправляли, осовременивали в соответствии с запросами дня. Искусство писания не означало возвращения в прошлое, к какому-то воображаемому совершенству, поскольку священный текст не застывает во времени: он пишется постоянно. Соответственно, и искусство экзегезы писания было творчеством, задействующим воображение и поэтическое мастерство. Так что для того, чтобы верно, аутентично читать писания, мы должны сопоставлять их с современными обстоятельствами. Вместо этого сегодня некоторые христианские фундаменталисты пытаются возродить законодательство Еврейской Библии, относящееся к бронзовому веку, а мусульманские реформаторы стремятся рабски воспроизводить нравы Аравии VII века.

Учитывая наши нынешние проблемы, особенно важна и актуальна для нас выраженная в писаниях вера в божественный потенциал каждого человека. Быть может, есть особое значение в том, что человеколев из пещеры Штадель был найден накануне Второй мировой войны – страшного времени, показавшего нам, что происходит, когда вера в сакральность каждого человеческого существа оказывается утрачена.

Часть первая

Космос и общество

1. Израиль: помнить, чтобы принадлежать

Один из самых известных сюжетов Еврейской Библии – грехопадение Адама и Евы. Яхве, божественный создатель, поселил первых людей в Эдеме, где «произрастил из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла»[15]. Однако Яхве дал Адаму суровое предостережение: ему можно есть плоды со всех деревьев, кроме древа познания, ибо «в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»[16]. Но увы: Ева поддалась искушению змия, и они с Адамом оказались обречены на жизнь, полную тяжких трудов и страданий, конец которым кладет только смерть.

Эта история глубоко укоренена в иудеохристианском сознании, и для нас, быть может, удивительно будет узнать, что она восходит к преданиям Премудрости Междуречья, воплощающим нравственные идеалы правившей аристократии[17]. Цивилизация впервые возникла в Шумере, на территории нынешнего Ирака, около 3500 г. до н. э. Шумеры первыми начали использовать избыток сельскохозяйственных продуктов, выращенных на плодородной равнине между реками Тигр и Евфрат, для формирования привилегированного правящего класса. Около 3000 г. до н. э. в Междуречье стояла уже дюжина городов, и каждый кормили крестьяне, живущие в окрестностях. Шумерские аристократы и их обслуга – чиновники, воины, писцы, купцы и слуги – присваивали от половины до двух третей урожая, производимого закрепощенными крестьянами[18]. О жизни тогдашних бедняков до нас дошли фрагментарные известия: «Бедному лучше умереть, чем жить», – жалуется кто-то из них[19]. Именно в Шумере была изобретена система структурного неравенства, господствовавшая с тех пор во всех государствах вплоть до Нового времени, когда сельское хозяйство утратило роль экономической основы цивилизации[20].

Однако Адам и Ева жили до начала времен – до того, как земля произвела тернии и волчцы и людям пришлось в поте лица своего выбивать хлеб свой из несговорчивой почвы. Жизнь в Эдеме была идиллией, пока Ева не встретилась со змеем, к которому применен эпитет арум — самый «тонкий», «хитрый», «мудрый» из зверей полевых. «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» – спросил змей у Евы. Та ответила, что им запрещено под страхом немедленной смерти лишь древо познания. Предсказание «хитрого» змея о том, что случится с Адамом и Евой, если они вкусят запретный плод, выдержано в стиле и выражениях шумерской Премудрости: «Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Разумеется, Ева поддалась: ей хотелось превзойти свою человеческую природу и стать богоподобной. И в самом деле, вкусив запретный плод, пара вовсе не умерла немедленно, как грозил Яхве. Вместо этого, как и обещал змей, «открылись глаза их»[21] – слова, напоминающие нам воззвание месопотамского ученика к учителю:

Учитель-бог, [образующий] человечность, ты бог мой!

Ты открыл мне глаза, словно щенку;

Ты придал мне человеческий облик![22]

Для этого ученика «божественно» не что-то «сверхъестественное»: богом делает человека воспитание его нецивилизованной и, следовательно, недочеловеческой природы. Однако, познав добро и зло, Адам и Ева устыдились своей грубой, нагой человечности, так что «сделал Бог Яхве Адаму и жене его одежды кожаные и одел их»[23] – инверсия эпизода из месопотамского «Эпоса о Гильгамеше», где Энкиду, первобытный человек, становится вполне человеком, лишь надев одеяния, которых требует цивилизованная жизнь.

Библейский автор использует месопотамские мотивы по-своему, быть может, иронически их переиначивая; однако само их появление на первых страницах Библии ясно показывает, что это писание не упало с неба – это человеческий артефакт, укорененный в тогдашней культуре, общей у «избранного народа» с соседними народами, не благословленными божественным откровением. Эта загадочная история показывает нам и то, что писание не всегда предлагает ясные и однозначные учения; порой оно оставляет нас в недоумении и в раздумьях. В первой главе Библии Бог не раз повторяет, что все созданное им «хорошо»; однако нам специально поясняют, что змей, убедивший Еву ослушаться Бога – тоже часть Божьего творения[24]. Выходит, возможность беззакония и мятежа лежит у самых корней бытия – и тоже в каком-то смысле «хороша»? А почему Яхве так свободно обращается с фактами – зачем сказал Адаму, что он умрет в тот самый день, когда съест запретный плод? На эти вопросы библейский автор не отвечает; и далее мы увидим, что иудеи и христиане истолковывают эту загадочную историю на удивление по-разному.

И это не единственный случай месопотамского влияния в еврейском писании. Например, существуют очевидные параллели между месопотамской и израильской традициями законодательства и договоров[25]. Эпическая литература обоих народов упоминает о Великом Потопе, погубившем мир в доисторические времена, а история Моисея, мать которого спрятала его от слуг фараона в тростнике, очень напоминает легенду о Саргоне, в III тысячелетии до н. э. правившем первой аграрной империей на территории нынешних Ирака, Ирана, Сирии и Ливана. Еще более важно то, что преимущественное внимание к социальной справедливости и равенству, характерное для монотеистических писаний иудаизма, христианства и ислама, не является ни плодом особого божественного откровения, ни даже чем-то свойственным лишь Израилю. Хоть аграрная экономика и покоилась на подавлении девяноста процентов населения, защита слабых и уязвимых была постоянной темой для всего древнего Ближнего Востока[26]. Шумерские цари настаивали на том, что правосудие для бедняков, для вдов и сирот – священный долг, предписанный им солнечным богом Шамашем, который внимательно прислушивается к просьбам бедных о помощи. Позднее в Кодексе царя Хаммурапи (1728–1686 гг. до н. э.), основателя Вавилонской империи в Междуречье, мы находим слова о том, что лишь до тех пор солнце светит людям, пока царь и его аристократия не угнетают своих подданных; в Египте фараон был обязан своим подданным справедливостью, поскольку сам Ра, солнечный бог, был «визирем бедных»[27]. Все это отражало гнетущее недовольство несправедливостью, неизбежной в аграрном государстве, и, возможно, попытки отделить «милостивого» царя от чиновников, принимающих несправедливые решения. Казалось, у этой моральной дилеммы цивилизации нет решения. В «Эпосе о Гильгамеше» простые люди жалуются на жестокость царя, но, когда боги излагают их дело верховному богу Ану, тот лишь грустно качает головой: он тоже не в силах изменить хроническую несправедливость этой системы.

Адам и Ева нарушили формальное соглашение с Яхве; и в этом отразился широко распространенный на Ближнем Востоке страх перед нарушением священного договора. Это стало «первородным грехом». Тема завета с Богом, господствующая в Еврейской Библии, пронизывала весь древний Ближний Восток, начиная со второй половины II тысячелетия до н. э.[28] Египетские писания также предлагали свод правил, изучение которых помогало аристократической молодежи усвоить идеологию, удерживающую общество вместе и придающую ему особый нравственный облик. Египтяне называли эти правила «Маат», что означало «истина, справедливость, правосудие». Суть их была в том, что каждый призван думать о других и придерживаться того, что часто именуют Золотым Правилом: поступать с другими так, как хотим, чтобы они поступали с нами, – хотя, разумеется, на крестьян, гнущих спину на полях, это не распространялось.

Но Маат не дается человеку от природы. Ее необходимо воспитывать с помощью так называемой «культурной памяти»: набора воспоминаний, рассказов о прошлом и видений будущего, вместе составляющих культурный код общины. Чтобы сформировать прочное сообщество, люди сознательно культивировали эту коллективную память, создавая ритуалы, позволяющие постоянно удерживать ее в сознании[29]. В Древнем мире идеальные нормы часто возводились к очень отдаленному прошлому и воплощались в фигурах выдающихся личностей, таких как Гильгамеш, древний шумерский царь, деяния которого воспел великий месопотамский эпос. Это были не упражнения в ностальгии, а призывы к действию: что было реализовано однажды, то может быть достигнуто вновь. Таким образом, прошлое оставалось «потенциальным настоящим», проектом для каждого поколения[30]. В Месопотамии, Финикии и Египте молодые аристократы получали образование, в ходе которого тщательно изучали и заучивали наизусть ключевые тексты, вроде «Эпоса о Гильгамеше», вместе с изречениями, гимнами, важными историческими документами и преданиями о начале времен.

Эти ключевые тексты записывались, но правящему классу, отвечавшему за нестабильную аграрную экономику, требовалось прежде всего знать их наизусть, знать сердцем и душой. Наше слово «писание» означает письменный текст, и со времен изобретения книгопечатания и широкого распространения грамотности чтение сделалось молчаливым, уединенным занятием. Но в Древнем мире рукописи зачастую были тяжелыми, неудобными и почти нечитаемыми; например, древнейшие греческие рукописи выполнялись сплошь заглавными буквами и без промежутков между словами[31]. В Месопотамии глиняные клинописные таблички порой были так малы, что их было чрезвычайно трудно расшифровать. Они изготавливались не для того, чтобы читать «с листа» – скорее, служили чем-то вроде нотной записи для музыканта, подспорьем для исполнителя, уже знающего текст. По умолчанию считалось, что чтец, исполняющий «Эпос о Гильгамеше» или «Илиаду» Гомера, уже знает их наизусть. Письменная версия представляла собой лишь опорную точку для воспроизведения и передачи этих незаменимых для общества текстов[32]. Ученики не заучивали текст, читая его в рукописи; они слушали, как исполняют, декламируют, поют этот текст их учителя до тех пор, пока не научались повторять его слово в слово.

В Месопотамии и Египте культурная традиция сохранялась в умах и сердцах писцов: об этих людях, хранителях коллективной памяти, говорили, что у них «в головах библиотеки». В юности их заставляли заучивать эти тексты наизусть с безупречной точностью, чтобы затем в неприкосновенности передать следующему поколению: «Ты, разумеется, умелый писец во главе своих товарищей, – читаем мы в одной древнеегипетской сатире, – в голове у тебя записаны учения всех книг»[33]. Школы писцов обычно были небольшими, семейными. Отец наставлял в преданиях Премудрости сына, однако, поскольку люди в те времена умирали часто и безвременно, брал себе и других учеников. Цель учебы состояла не в том, чтобы передать факты, но чтобы прочно внедрить в голову ученика ценности правящего класса, дать ему усвоить этос, пронизывающий общество. Только тогда он становился «цивилизованным» человеком. До нас дошла месопотамская загадка, так описывающая задачу школы писцов:

С закрытыми глазами входишь туда,

С открытыми глазами оттуда выходишь[34].

Ученики, как мы уже видели, воспринимали своих учителей как «богов», дарующих им «человеческий облик». Это не значит, что образование делало их сострадательными и гуманными. В отличие от крестьянских масс, рассматриваемых как некий низший вид живых существ, лишь эти книжники, полностью укорененные в шумерском аристократическом этосе, считались полноценными людьми. Не учили их и думать самостоятельно: нелегкое выживание шумерской цивилизации требовало полного, нерассуждающего подчинения нравам господствующего класса, и это подчинение становилось второй натурой молодых аристократов и их грамотных прислужников. Эта так называемая «человечность» полнее всего воплощалась в фигуре царя, считавшегося величайшим в стране мудрецом.

Итак, искусство письма было связано с властью и принуждением. Изначально клинопись была создана для фиксации налогов, безжалостно взимаемых с крестьян. Она служила целям укрепления и централизации политической власти. Письменность позволяла правительству передавать свои распоряжения на расстоянии, была полезна в торговле, сношениях между официальными лицами, в юридических делах. Однако ни у одного государства не было ресурсов, да и желания учить грамоте народные массы. На протяжении столетий, задолго после изобретения письма, нормой оставалась устная передача традиции[35]. От писцов требовалось сделать необученного школяра «своим» путем отупляющей индоктринации, делавшей его податливым и покорным[36]. Как правило, обучение сопровождалось телесными наказаниями, а ум учеников отупляло заучивание наизусть огромных массивов текста, скучных, малопонятных, на вид не имеющих отношения к реальной жизни – да еще и на древнешумерском языке, который со временем сделался темным и почти непостижимым[37].

Но не всегда этот мрачный режим обучения подавлял творческое начало. Порой какому-нибудь особенно одаренному писцу поручали преобразовать и адаптировать древние предания в соответствии с текущими нуждами. Некоторым позволялось даже вводить в предания и литературу Премудрости прошлого новый материал. Это приводит нас к важной теме: истории писания. Сейчас мы склонны воспринимать канон писания как жесткий и закрытый, а составляющие его тексты – как неприкосновенные; однако во всех культурах писания постоянно изменялись, отвечая новым условиям и потребностям. Несомненно, верно это и для Древней Месопотамии. Исключительно одаренному писцу позволялось – от него даже требовалось – импровизировать; это позволило культуре Междуречья пережить изначальные шумерские династии и стать основой для культур Аккадского и Вавилонского царств. Так, «Энума Элиш», древний шумерский гимн о творении, царь Хаммурапи переделал так, что кульминацией его стало основание Вавилона. Позднее писцы создали еще одну версию этого гимна, сделав кульминацией основание Аккада, столицы Саргона. Тогда же в эпос о Гильгамеше добавили новый материал, превративший его в аккадский текст, и сложили на основе древних шумерских гимнов новый аккадский эпос, прославляющий деяния Саргона. Писцы не просто «цитировали» более ранние произведения, они не занимались «копипейстом». Эти тексты, прочно заученные, становились конструктивными элементами их мыслительного процесса; подобно джазистам, они импровизировали на основе материала, включенного в саму их личность – и создавали новые тексты, обращавшиеся прямо к настоящему[38].

В Египте особое значение имели тексты, прославляющие Маат. И здесь цель была в том, чтобы создать устойчивое общество, научив правящий класс не преследовать свои интересы за счет чужих. Египетская Премудрость связывала успех в жизни с добродетельным поведением, а наказания – с прегрешениями. Как и в Междуречье, обучение элиты включало в себя запоминание и воспроизведение текстов: по-видимому, их клали на музыку и пели или декламировали нараспев. Писцы постоянно призывали своих учеников «слушать» эти изящные изречения, принимать их «в сердце свое» и впитывать всем своим существом. «Наставления Аменемопе», воспроизведенные в Еврейской Библии, помогают нам ощутить дух этих устных поучений, неустанно восхваляющих Маат:

Приклони ухо твое, и слушай слова мудрых,

и сердце твое обрати к моему знанию;

потому что утешительно будет,

если ты будешь хранить их в сердце твоем,

и они будут также в устах твоих.

Чтобы упование твое было на Господа,

я учу тебя и сегодня, и ты помни…

Не будь грабителем бедного, потому что он беден,

и не притесняй несчастного у ворот,

потому что Господь вступится в дело их

и исхитит душу у грабителей их[39].

В XVI в. до н. э. бедуинские племена, которых египтяне называли гиксосами («вождями из чужих земель»), сумели посадить на престол в долине Нила свою династию. Со временем египтяне их изгнали; однако после этого опыта Египет, до того относительно мирная аграрная страна, сделался более воинственным. Лучшей защитой он счел нападение и расширение территорий – и начал укреплять свои границы, подчинив себе Нубию на юге и прибрежный Ханаан, будущую землю Израилеву, на севере. Правители городов-государств южного Ханаана подчинились египетским чиновникам, которые, вполне возможно, принесли хананейскому правящему классу свой культурный код. Впрочем, к середине II тысячелетия до н. э. всем Ближним Востоком владели иноземные захватчики. Вавилонскую империю захватили пришедшие с Кавказа племена касситов (ок. 1600–1155 гг. до н. э.); индоевропейская аристократия создала в Анатолии империю хеттов (1420 г. до н. э.); а начиная с 1500 г. до н. э. еще одно индоевропейское племя, митаннийцы, начало покорять Большое Междуречье и расширяло свои владения до тех пор, пока их, в свою очередь, не завоевали хетты из региона к востоку от Тигра. Наконец ассирийцы, племя, сложившееся в этом же регионе, начали отбивать у хеттов старые митаннийские территории и постепенно стали самой могущественной на Ближнем Востоке военной и экономической силой.

Но затем, около 1200 г. до н. э., цивилизации Ближнего Востока погрузились в собственные Темные века, за время которых в Ханаане сложился новый народ, ставший известным как Израиль. Мы не знаем точно, что произошло – возможно, местные сельскохозяйственные цивилизации погубила внезапная перемена климата, – но, какова бы ни была причина, хананейский порт Угарит, а также города Мегиддо и Хацор были разрушены, а египтянам пришлось оставить города-государства на побережье Ханаана. После ухода египетских правителей хананейские города рушились один за другим; страна наводнилась странниками, что бродили в отчаянии, потеряв дома и средства к существованию[40]. По мере того как разваливались города-государства, могли возникать и конфликты между аристократами и крестьянами, за счет которых существовала знать, и между различными аристократическими родами, пытающимися заполнить вакуум власти после ухода египтян.

Для нас важно, что в период этой смуты на хананейских нагорьях возникли новые поселения. До того эти бесплодные земли считались непригодными для земледелия, однако недавние технические достижения позволили селиться в таких местах и запасать там воду. У нас нет свидетельств, что обитатели нагорий были чужестранцами; материальная культура этих селений по сути та же, что и на побережье, так что археологи пришли к выводу, что там селились коренные хананеяне, бежавшие из гибнущих городов[41]. Один из очень немногих способов, которыми крестьяне могли улучшить свой жребий, состоял в том, чтобы стать экономическими беженцами – сняться с места и отправиться на поиски лучшей доли, когда условия на прежнем месте становились невыносимыми[42]. Возможно, политический хаос Темных веков дал хананейским крестьянам возможность совершить исход из умирающих городов и создать собственное независимое сообщество, не опасаясь возмездия аристократов. Во всяком случае, уже к 1201 г. до н. э., когда египетские правители хананейских городов-государств вынуждены были запрашивать у Египта военное подкрепление, нагорья стали домом примерно для восьмидесяти тысяч человек; к этому же времени относится первое упоминание на египетской стеле Израиля как одного из мятежных племен, побежденных фараоном Мернептахом. Библейские тексты указывают, что Израиль состоял из множества мелких групп, объединившихся для самозащиты[43]. Те, что пришли из южных регионов Ханаана, принесли с собой своего бога Яхве; со временем их традиции заняли в Израиле господствующее положение[44]. Как хананейские крестьяне, бежавшие из городов-государств под египетским управлением на берегу Средиземного моря, они с немалым основанием говорили, что «бежали из Египта».

Из Библии можно сделать вывод, что ее авторы не слишком высоко ценили аграрные города-государства. После того как Адама и Еву изгнали из Эдема, их сын Каин сделался первым земледельцем, основателем первого города – и первым убийцей[45]. Пятикнижие – первые пять книг Еврейской Библии – по-видимому, были закончены лишь во II в. до н. э. Однако в их окончательной форме они возводят начало истории Израиля к 1750 г. до н. э., когда, как там говорится, Яхве приказал Аврааму, прародителю Израиля, покинуть город-государство Ур в Месопотамии и обосноваться в Ханаане, где он сам, его сын Исаак и внук Иаков (также называемый Израилем) смогут жить свободными от аграрного империализма. Яхве обещал, что когда-нибудь их потомкам будет принадлежать вся земля Ханаанская; однако Иаков и его двенадцать сыновей, прародители двенадцати колен Израилевых, из-за голода вынуждены были мигрировать в Египет, где стали рабами. Наконец, около 1250 г. до н. э., Яхве вывел их из Египта под водительством Моисея. Фараон со своей армией преследовал уходящих израильтян; но, когда они достигли Красного моря, его воды чудесно расступились и израильтяне перешли море посуху, а все египтяне, устремившиеся за ними в погоню, утонули. Сорок лет израильтяне странствовали по пустыне, а затем на горе Синай Яхве дал им тору — закон, по которому им предстояло жить. Моисей умер, так и не увидев Ханаана, но его помощник Иисус Навин привел израильтян к победе: он уничтожил все хананейские города-государства и перебил их обитателей.

Однако археологические находки эту историю не подтверждают. У нас нет свидетельств разрушений и массовых убийств, описанных в книге Иисуса Навина, нет даже никаких признаков серьезного военного вторжения[46]. Впрочем, рассказ писания и не претендует на точное изложение исторических фактов. Израильтяне ясно видели, что в их истории действует божественная сила. Обычно крестьяне обречены на жизнь в рабстве; но израильтяне бросили вызов этому закону – и, вопреки всякой вероятности, не только выжили, но и начали процветать. Естественно, они заключили, что такой успех следует приписать некоей сверхчеловеческой силе – чему-то, что избрало их для особого предназначения.

Эту священную силу, вдохновившую их на поразительный рывок к свободе, израильтяне представляли в виде личности. Пока они не были монотеистами: разделяя традиции многих своих соседей, они представляли себе Яхве как одного из «святых» или «сыновей» Эла, Верховного Божества Ханаана, и члена его божественного совета. В одном из древнейших текстов Еврейской Библии мы читаем, что в начале времен Эл назначил «святых» для каждого из семидесяти народов мира, и Яхве поручил стать «святым» Израиля:

Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых; ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его[47].

Идея небесного совета равных богов обрела смысл после падения ближневосточных империй, поскольку отражала взаимное положение небольших царств – Израиля, Эдома, Моава, Аравии и Аммана, – возникших на их месте, более или менее равносильных друг другу и соперничающих за пахотные земли. Еврейское слово «Элохим», которое обычно переводится как «Бог», выражало собой все, что могла означать для людей божественная реальность. «Святые» на Ближнем Востоке участвовали в жизни и отражали в себе сияние некоей силы, превосходящей «богов» – силы, которую невозможно было привязать ни к какой единой и ясно выраженной форме[48]. Это была правополушарная догадка о священных силах, пронизывающих всю реальность, ощущение взаимосвязи всех вещей, питавшее страстную жажду справедливости, которую Израиль разделял с другими обществами этого региона. Позднее Яхве слился с Элом, однако в псалме 81 он все еще один из «сынов» Эла. Но здесь он уже начинает бунтовать: в отличие от других «сынов Эла», служащих более богатым и сильным государствам, он изображен как защитник угнетенных крестьян, обличающий на совете других богов:

Бог стал в сонме богов;

среди богов произнес суд:

доколе будете вы судить неправедно

и оказывать лицеприятие нечестивым?

Давайте суд бедному и сироте;

угнетенному и нищему оказывайте справедливость;

избавляйте бедного и нищего;

исторгайте его из руки нечестивых[49].

С самого начала религия Израиля была сосредоточена на состоянии общества, на заботе о слабых и нуждающихся.

Израиль и монотеистические традиции, порожденные им впоследствии, уделяют огромное внимание социальной справедливости, однако, в отличие от традиций Премудрости Египта и Месопотамии, их писания изначально противостоят аграрной экономике. Еврейская Библия включает в себя раннее законодательство, судя по всему, предназначенное для общества иного типа. Землю здесь не присваивает аристократия – она остается в собственности рода; израильтянам запрещается ссужать друг другу деньги под проценты; специально оговорена необходимость своевременной и справедливой оплаты труда, ограничено контрактное рабство, есть особые нормы по защите социально уязвимых – вдов, сирот, чужестранцев[50].

В нагорьях Ханаана ам-Яхве («народ Яхве»), по-видимому, сформировал конфедерацию, скрепленную заветом. По мере того как рассеивался кризис Темных веков, израильтянам пришлось бороться с соседями за пахотные земли, так что Яхве начал заимствовать боевые способности и качества у других богов этого региона, воплощающих в себе природные силы: у Ваала, бога грозы, источника дождей и, следовательно, плодородия; у Мота, бога смерти, пустыни и бесплодия; у Ям-Нахара, олицетворяющего первобытное море, грозящее затопить обитаемые земли[51]. Но, в отличие от Ваала, Яхве не стеснялся напрямую вмешиваться в человеческие дела. Некоторые древнейшие библейские тексты рассказывают, как он покидал свое святилище на Синае и шел через южный Ханаан, чтобы помочь народу своему в нагорьях:

Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона[52].

Такие стихи, воспеваемые на праздниках ам-Яхве, возможно, отражали в себе ранний опыт Израиля – воспоминания о том, как израильтяне шли навстречу своей судьбе, побуждаемые к борьбе за независимость некоей мощной, более-чем-человеческой силой[53].

Древний военный гимн рассказывает, как Яхве утопил преследователей-египтян в Красном море. Враги мчались за своими непокорными рабами, готовые истребить всех до единого – но Яхве просто простер руку и спас народ свой:

От дуновения Твоего расступились воды,

влага стала, как стена,

огустели пучины в сердце моря…

Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море:

они погрузились, как свинец, в великих водах[54].

А затем, продолжает гимн, Яхве привел народ свой к безопасности, пока иные народы, пораженные, смотрели на это:

Да нападет на них страх и ужас;

от величия мышцы Твоей да онемеют они, как камень,

доколе проходит народ Твой, Господи,

доколе проходит сей народ, который Ты приобрел.

Введи его и насади его на горе достояния Твоего,

на месте, которое Ты сделал жилищем Себе, Господи,

во святилище, которое создали руки Твои, Владыка!

Господь будет царствовать вовеки и в вечность[55].

Отвергнув имперское правление Египта с его фараонами и приняв Яхве как своего царя, израильтяне опрокинули фундаментальную структуру аграрной эпохи. Неудивительно, что соседи их трепетали в страхе перед Израилем; само то, что орды беглых крепостных сумели построить в горах независимое государство в то время, как вокруг рушились мощные ближневосточные империи, переворачивало вверх дном все их представления о мире. Однако эти устрашенные соседи, о которых гимн говорит, что они «смутились, уныли, объял их трепет» – не египтяне. Скорее всего, это жители соседних стран – Ханаана, Филистии, Эдома и Моава[56].

В этой истории исхода из одной части Ханаана в другую мы находим зародыш мощного мифа, которому предстояло стать сердцевиной Еврейской Библии. Но в те далекие дни Исход еще не стал национальным мифом Израиля, и Песнь Чермного моря, возможно, исполнялась лишь в тех горных святилищах на севере, где Моисей почитался как великий израильский герой[57]. Ради борьбы за ресурсы ам-Яхве, сборищу разнообразных племен и народов, требовалось стать нацией – и для этого необходима была общая история, связывающая их вместе. Изначально, быть может, каждое из этих племен лелеяло лишь рассказы о собственных предках – тех, которые со временем начнут почитаться во всем Израиле. Но это была не история – по крайней мере, не история в привычном нам смысле. До изобретения современных научных методов датировки, а также археологических и лингвистических исследований события прошлого невозможно было фиксировать и восстанавливать с той точностью, которую мы сейчас принимаем как само собой разумеющееся – да никто и не пытался это делать. Вместо попыток точно воспроизвести факты «история» описывала значение событий.

Народ Яхве, слившегося с Элом, вспоминал и отмечал важнейшие события своей истории, произошедшие в разных частях Ханаанских нагорий, в ритуалах, которые привязывали народ к новому месту обитания и освящали его. Эл, по-видимому, воспринимался как священная сила, в различных случаях и обстоятельствах проявлявшая себя по-разному. Некоторые племена в горах на севере почитали Иакова. Рассказывали, что в Вефиле Иакову приснился величественный сон – огромная лестница, соединяющая небеса и землю; и, пробудившись, он воскликнул: «Истинно Господь присутствует на месте сем!»[58]. К этому моменту Эл мог уже иногда являться и в виде человека. В Пенуэле близ Иавока Иаков всю ночь боролся с неким таинственным незнакомцем, и лишь позже понял, что сумел каким-то образом увидеть «лик Бога» (пени-Эл). По этому случаю Иаков и получил прозвище Изра-Эл («борющийся с Богом»), затем перешедшее ко всем племенам северного Ханаана[59]. Еще один северный герой – любимый сын Иакова Иосиф, гробница которого находилась в Сихеме. Но племена, обитавшие в южных горах, вблизи города-государства Иерусалима, находившегося под властью хеттов, почитали Авраама, жившего в Мамре и погребенного в Хевроне. Эти культы не соперничали друг с другом; в дальнейшем они, как мы увидим, слились в единую историю, связующую союз племен.