Ирина Лобусова

Королевы Привоза

От смеха на глазах Сосновского выступили слезы. И так, продолжая смеяться, с револьвером в руке, он пошел по лестнице вверх, чувствуя себя в невероятном, фантастическом мире. Словно он заблудился и блуждает в поисках выхода, которого в действительности никогда не было и быть не может.

На третьем этаже теплилась жизнь. Были слышны людские голоса, стучали молотки, хлопали двери. В начале коридора Володя нос к носу столкнулся со своим бывшим редактором, который тащил пачку книг, завернутых в старый плед.

– Наконец-то! – обрадовался редактор. – Я уж думал, вы не получили моей записки.

– Получил.

– Отлично! – Редактор решительно затащил Володю в одну из комнат, где принялся запихивать плед с книгами в сундук, и без того уже забитый вещами. В глубине комнаты двое незнакомых мужиков стучали молотками, заколачивая какие-то деревянные ящики.

– Еле справляемся с багажом, – суетился редактор, – пропуски на «Кавказ» действительны на два дня, но на самом деле «Кавказ» уходит сегодня в 9 вечера. Должен был послезавтра, а уходит сегодня. Послезавтра в городе уже будут большевики. Вы не поверите, с каким трудом удалось раздобыть пропуска в канцелярии бывшего губернатора! Весь город словно с ума сошел!

– Николаша! – Толстая дама, вся в бриллиантах и теплой, не по сезону, меховой накидке (похоже, жена редактора), заглянула в комнату и с тоской обвела глазами сундуки: – Фарфор, сервский фарфор… ты в бумазею зашил?

– Дура! Какой фарфор? – прошипел сквозь зубы редактор. – Тут столовое серебро не помещается, а ты со своим фарфором лезешь! Перебьется в трюме твой фарфор!

Обиженно поджав губы, дама выплыла из комнаты. Захлопали двери, зазвучали голоса. В этом хаосе отчетливо солировал визгливый женский голос.

– В восемь вечера… Нанял трех извозчиков, чтобы все сундуки перевезти, – пыхтя, редактор утрамбовывал что-то в очередном деревянном ящике, – вы не поверите, князь, чего стоило поставить печати у французов, чтобы нас пропустили на корабль по пропускам.

Володю покоробило неожиданно возникшее и уже неприятное для его слуха «князь». Он понял, что этим словом редактор словно пытается удержаться за осколки разбитого мира, искусственно их склеить, чтобы увезти их с собой. Сколько стараний, чтобы сохранить прошлое! Но ему и в голову не приходило, что обломки эти окончательно рассыпятся по дороге, и не собрать их уже нигде. И в том, чужом мире уже ничем не спасет древнее, ненужное, забытое напрочь слово «князь».

Володе было неприятно, что с ним, похоже, общались только из-за его титула, а вся журналистика и литература в этой редакции, оказывается, были игрой. И вот теперь – бегство. Маски сброшены. В Париже не нужны русские писатели и журналисты. Но, выходит, кое в чем может пригодиться и русский князь.

Володя сунул револьвер обратно в карман. Бывший редактор этого даже не заметил. Багаж продолжали упаковывать. По грязному полу, как и во всей брошенной гостинице, от сквозняка летали обрывки газет.

– Почему гостиница пуста? – не выдержал Володя. – Почему здесь никого нет?..

– Так бóльшая часть постояльцев и тех, кто до корабля решили пересидеть, уплыли на «Константинополе». Он сегодня в 3 часа дня набитый битком отправился на Констанцу. На него пропуск получить было легче. Ну естественно – как от той Трансильвании добираться до Парижа! С ног собьешься! А из Стамбула ходит прямой поезд с грузовыми вагонами. Будет полегче с багажом.

– Все уехали… – повторил задумчиво Володя, и фраза показалась ему странной.

– А что вы хотите? – Бывший редактор пожал плечами. – Молдаванка вооружена вся и только и ждет знака, чтобы грабануть центр города. Им кажется, что здесь самые буржуи.

– Зачем им грабить? – машинально ответил Володя. – У Японца сейчас свои заботы. Слышали стрельбу? Остатки деникинских отрядов пытаются выбраться из города, он их бьет.

– А вы по-прежнему хорошо знаете криминальный мир! – прищурился редактор, и Володя почему-то покраснел.

– Да, они грабят. Но сейчас время такое. А по пустой гостинице уже мародеры прошлись. Я двоих встретил – тащили сундук. Думали, ценности. А оказалось – старые газеты.

– «Новое слово», – кивнул редактор, – здесь Ходасевич жил. Они почти все из «Слова» съехали на «Константинополе».

– Говорят, это последние корабли, – сказал Володя.

– Последние. В город войдут большевики – и всё, море отрежут. Оно будет закрыто, как во время войны. Уже и не выберешься. Если и ехать, то только сейчас.

Закончив с ящиком, редактор перешел к чемодану, который по-простонародному, совсем по-мужицки, принялся перевязывать веревкой.

– Не боитесь, что по дороге в порт ограбят? – усмехнулся Володя. – С таким-то количеством сундуков?

– Не боюсь. Кстати, а где ваш багаж? – спохватился редактор. – Вы что, его внизу оставили? Так там ему точно сделают ноги! Немедленно несите сюда.

– Багажа нет, – сказал Володя.

– Как нет? – поразился редактор. – Что это значит? Как можно ехать без багажа?

– Я никуда не еду. Собственно, это я и пришел вам сказать. Но вас обязательно провожу.

– Как это – не едете? Вы что, с ума сошли? Вы в своем уме? Вы же князь Сосновский!

– Я уже принял решение, и оно неизменно. Я не хочу никуда ехать. Остаюсь.

– Да вас повесят на первом же столбе! – редактор всплеснул руками. – Вы потомок древнейшей аристократической фамилии! Вы наша гордость, наша память, наше славное прошлое! Ваша фамилия гремела по всей России! Сам государь император… И вы хотите сказать, что будете жить там же, где этот сброд? Вы, князь, будете жить среди кухарок и лакеев? Будете с ними на равных? Есть за одним столом?

– Я давно уже не чувствую себя князем, – счел нужным ответить Володя. – В моей жизни было многое. А здесь… Здесь сейчас происходят такие события. Жизнь повернулась невероятной стороной, творится будущее. Я хочу видеть, что будет, наблюдать – как писатель. Я ведь не только князь.

– Писать можно и в Париже! И без риска, что вас повесят!

– Кому в Париже нужны русские писатели и русские книги? Это самообольщение, иллюзия! В юности я бывал в Париже, и не раз. Французам нет никакого дела до всех остальных, кроме них самих. Это удивительно эгоистичная нация. Ко всем остальным они относятся с настоящим презрением, особенно к русским. Так что не обольщайтесь – ни наши газеты, ни русская литература в Париже никому не нужны. Более того: им нет никакого дела до того, князь я или чистильщик обуви. Так что мое место здесь. Я не могу уехать. И даже больше вам скажу: я не хочу.

– Что же вы будете делать? Служить большевикам?

– Ну почему же служить? Я писатель, довольно неплохой репортер. Я буду работать в газете. Ведь будут же газеты при большевиках.

– Я вас не понимаю! Я отказываюсь вас понимать! – Забыв про чемодан, редактор выпрямился во весь рост и стал полыхать праведным гневом. – Вы предаете все российское дворянство! В Париже до этого, может, и нет никакого дела, но большевикам есть. И, узнав о вашем прошлом, они повесят вас на первом же фонарном столбе!

– Пусть. Значит, так и будет, – Володя безразлично пожал плечами. – Мы ничего не знаем о своей смерти, она может быть где угодно. Глупо прятаться от судьбы, бегать за тридевять земель, чтобы попасться в ловушку смерти как раз там. Так что если большевики меня и повесят, я не буду сильно горевать по этому поводу. Какая разница, где и как умирать.

– Послушайте, вы невыносимы! – снова всплеснул руками редактор. – Я не позволю вам загубить свою жизнь! Я специально выписал на вас пропуск! Поезжайте просто так, без багажа! Я уверен, что у вас есть знатные родственники по всей Европе, которые с радостью окажут помощь вам и тем, кто вас спас!..

Нервничая, редактор изложил свой план, и Володя усмехнулся. Значит, он был прав: на князе Сосновском планировалось заработать денег.

– Нет, – в его голосе прозвучала твердость, – я не поеду. Спасибо за все. Мне жаль.

– Вы что, пойдете к этим бандитам? Вы останетесь жить с этим сбродом? – Похоже, редактор пошел по второму кругу.

– Я останусь жить в Одессе, – Володя был непреклонен. – Я уже полюбил ее, она стала моей второй родиной. Мне здесь нравится. Я хочу жить здесь. И поэтому отдайте мой пропуск тому, кто нуждается в нем.

– Не приходите меня провожать! – надулся редактор. – Знать вас больше не желаю! Князь, который продался большевикам! Какой позор! Я больше вам руки не подам!

– Как угодно, – Володя пожал плечами и, слегка поклонившись, быстро вышел из комнаты, в которой навсегда оставалось его прошлое, к которому больше не существовало возврата.

В порт он все-таки пошел. Но отплытие «Кавказа», огромного парохода под турецким флагом, задержалось на много часов. Он был набит битком: сундуки, люди, мешки, люди, снова люди, и опять тюки с вещами… Володе вдруг показалось, что корабль потонет под этим грузом, что этот ворох изломанных судеб и разбитых надежд погребет всю эту массу железа. Провожающих не было. Многие из тех, кто со всем багажом погрузился на судно, плакали. Здесь заканчивалась целая жизненная эпоха. И не начиналась новая жизнь.

И когда «Кавказ», пуская черный дым из мощных пароходных труб, подцепленный двумя буксирами, начал свой тяжелый путь к выходу из Одесского залива, Володя почувствовал, как что-то с болью оборвалось в его сердце, и ощутил предательскую влагу на глазах. Выбор был сделан, но верным ли он был? Сосновский не знал этого. Он даже сам не понимал до конца, почему остался здесь, на этой полоске земли, которая становилась все меньше и меньше для навсегда исчезающего в море «Кавказа» – корабля безнадежности, который никогда не вернется.

Володя встретил рассвет на причале. И когда «Кавказ» превратился в воспоминание, сизые лучи апрельского рассвета осветили следующую картину.

Порт был загроможден брошеными автомобилями, пустыми ящиками от боевых снарядов, частями машин. На земле валялись куски шелковой материи, бутылки шампанского, груды консервов и другого добра. Разбитые деревянные ящики и потерянные в спешке чемоданы, сундуки и коробки с дамскими шляпами были похожи на сюрреалистичные скульптуры, созданные жестоким, безумным скульптором. Потому что нет более страшного зрелища, чем место, откуда ушла жизнь…

Порт являл собой картину разорения и хаоса.

Володя медленно шел, осторожно переступая через забытые вещи из мертвого города, который закончил свое существование этой ночью и почти сразу же возродился другим. Он очень старался запомнить эту картину, понимая, что является живым свидетелем настоящей истории, и что это очень редкий подарок судьбы.

Ранним утром 6 апреля, когда все корабли, увозящие бегущих из Одессы, покинули порт, в город вступили части атамана Григорьева. Володя был среди тех, кто видел это нерадостное шествие.

Население высыпало из домов. Вся Одесса сгрудилась на Дерибасовской, по обеим сторонам от мостовой, по которой ехали конники Григорьева, а за ними пешими шли остальные войска, ощетинившись лесом штыков. Во главе конников находился сам атаман – в сдвинутой набок залихватски папахе, в шинели, с саблей в потертых ножнах. Воинство же его вид имело довольно помятый: солдаты все сплошь были в рванье или в вещах, содранных с чужого плеча. Многие были босы, шли, обернув голые ноги черными от грязи тряпками. А некоторые поразили воображение горожан тем, что сапоги у них были на одну ногу. И, переваливаясь, шкандыбая по одесским булыжникам, такой солдат шлепал в обоих правых или обоих левых сапогах. Рваное, потрепанное воинство представляло собой разительный контраст с ослепительно нарядными мундирами французов, еще недавно ходивших по одесским улицам. В глаза бросалось и отсутствие выправки, чем отличались элегантные, вышколенные, стройные французы, всегда выглядящие, как на параде.

– Босяки! Ну чисто босяки из Дюковского сада! – Щуплый одесский дедок, по всему видно, какой-то мастеровой, стоя рядом с Володей, высказал то, что думали жители города. – А вон тот – ваще за коня в пальте! Ну швицеры, халамидники, шлеперы вшивые – и как такие город взяли? Ой, поимеем мы за теперь шухер, как пить дать!

Рваные зипуны, потертые папахи, обноски с чужого плеча поражали одесситов, не готовых к такому внешнему виду воинов. Лошади конницы были низкорослые и такие истощенные, что еле тащили на себе седоков. Но больше всего поразила малочисленность этих вояк: в город вступило не больше трех тысяч человек.

– И шо, всё? – прищурился дедок. – Остальные копыта откинули по дороге? И шо мы будем иметь с этих доходяг?

Одесситы застыли в напряженном молчании, провожая тяжелыми взглядами оборвышей, дефилирующих по центральным улицам города.

Глава 6

Таня на Привозе. История самого знаменитого рынка Одессы. Появление «одесского языка»

– Ну вот, наше вам здрасьте! – Циля остановилась, картинно возвела очи горé и с драматической театральностью взмахнула руками: – Любуемся – не дышим! Картина маслом!

На дощатых ступеньках магазинчика, с изяществом возвышаясь над привозной грязью, развалился толстый детина не старше тридцати лет. Лежа на спине, раскинув по сторонам руки, он давал такого храпака в сизое весеннее небо, что даже случайные, привыкшие ко всему на свете коты с Привоза вздрагивали от ужаса и на всякий случай драпали со всех лап.

От детины разило перегаром, и было ясно, что так лежит он долго, с ночи. И, судя по храпу и массивности его пропитанного вином туловища, придет в себя еще не скоро.

Циля даже задрожала от ярости, глядя на непрошеного гостя. Таня же, упершись руками в бока, вдруг звонко расхохоталась. И Циля, с удивлением взглянув на нее, неожиданно для себя вдруг присоединилась к ней. Тане было весело, легко на душе – от сизого неба над городом, от весенней прохлады, даже от грязи, чавкающей под ногами, и от знакомых с детства картин, на которые раньше она совершенно не обращала внимания, а тут вдруг оказалась в самой сердцевине нового, еще не изученного мира.

– Хорош смеяться! – Строгий голос, раздавшийся за спиной, заставил их обернуться. – Магазин открыть не сможем, торговый день не начнем, а вы зубы скалите! Скалкой бы его, охламона! Да боюсь, такому скалка – как комариный укус.

За их спинами стояла Ида – суровая, худая, с тонко поджатыми губами и в повязанном по-бабски платке. На руках сопел младенец – ее дочка Маришка, которой едва исполнилось три месяца. Румяные, толстенькие щечки малышки резко контрастировали с худыми, запавшими щеками матери. Девочка была закутана в изящные кружевные пеленки, тогда как Ида была в старом вытертом платье с некрасивыми, нелепыми заплатками на локтях. Они как бы свидетельствовали о времени, в течение которого носили это платье – столько, что оно стерлось до дыр.

Никто не узнал бы в этой постаревшей, измученной жизнью женщине прежнюю Иду – веселую, жизнерадостную, такую, какой она была на Дерибасовской. Та Ида умела радоваться, жить, сопротивляться ударам судьбы.

У женщины, которая стояла, укачивая на руках спящего ребенка, давным-давно погас взгляд, безвольно обвисли губы, и, сломленная нищетой, болезнями, жизнью, она являла собой красноречивую картину того, как жестоко обошлась с ней судьба.

– Тебя забыли спросить, вот шо нам делать! – уперлась руками в бока и Циля. – Ты еще тут фордабычиться за ушами будешь! Шла себе – и иди, сделай себе ручкой! Нас и без тебя этот кобель достал!

– Ты снова дома не ночевала? – Таня строго посмотрела на Иду. – Давно ты здесь ходишь?

– С вечера, – Ида потупила глаза, – он нас вечером еще выгнал, пришел пьяный. Думала, образумится, а он спит до сих пор, я в окно видела. Ночью ходила здесь, крестьяне с подвод приютили. Яблок дали. Парного молока Маришке. Вот… вас жду.

– Я зарежу его, урода, – Циля даже затряслась от злости, – и как таких только земля носит! Зарежу – и всё!

– Замолчи, – резко осадила ее Таня, и повернулась к Иде, – значит, так. Сейчас идешь к нам, занимаешься ребенком, на улицу ни ногой. Вечером, после работы, мы с Цилей привезем твои вещи. Ты с Маришкой останешься у нас и больше туда не пойдешь.

– Нет. Не могу я… Убьет, когда узнает, – слабо запротестовала Ида.

– Не убьет. Это я тебе говорю, – твердо сказала Таня. – У меня уже давно руки чешутся уши ему намотать на задницу. Так я могу это сделать с удовольствием, если хоть волос с твоей или Маришкиной головы упадет. Ты что, не понимаешь, что дочкой рискуешь? Хочешь, чтобы он Маришку прибил?

– Она права, – вмешалась Циля, – больше ни ногой к этому уроду. Иначе я сама тебе по голове дам. Или прирежу к черту.

– Всё, уходи отсюда. Поспи. Пусть Маришка уснет спокойно, – скомандовала Таня, и Ида, шатаясь от усталости, побрела прочь, замедляя шаг из-за луж жидкой грязи, переступить через которые у нее не было сил.

– Дура!.. – Циля смачно сплюнула в грязь. – Ну какая же дура! Родная сестра – и форменная идиотка! Да от него на четвереньках бежать надо было, едва он показал свою свинячью морду! А эта дура, с мозгами полностью отшибленными, к нему возвращалась три раза! Сама бы придушила ее, идиотку!

– Да ну ее, разберемся, – Таня пожала плечами, – с кем только бабской дурости не бывает. Вроде понимаешь, что дерьмо дерьмом, а нет смелости послать. Все мы такие – надеемся на что-то. И она не лучше и не хуже остальных.

– Я бы никогда… – надулась Циля.

– А ты не умничай, пока не побываешь в ее шкуре, – резко осадила ее Таня, – все-таки дочка на руках.

– Дочку мы воспитаем, – решительно сказала Циля.

– Куда мы денемся! – усмехнулась Таня. – Давай красавца нашего оживлять. Попробуем мой способ.

Из маленькой дамской сумочки она достала небольшой стеклянный флакончик и длинное перо (такие используют в кулинарии – смазывают пирожки маслом, к примеру). Макнула перо в флакончик. Разлился острый травяной запах.

– Что это за гадость? – поморщилась Циля.

– Для алкаша самое оно! Я в гимназии очень химией увлекалась. Даже пыталась делать духи. Преподавательница у нас была француженка, такая забавная. Вот она и поделилась рецептом.

Нагнувшись над пьяницей, Таня смазала ему губы пером. Он тут же заворочался. Взяв за руку Цилю, она отошла за угол магазинчика, сказав, что теперь самое время посмотреть, что будет.

Пьянчуга открыл глаза. Поморщился. Облизал губы – и вдруг с жутким воплем вскочил на ноги, а потом понесся прочь, нелепо размахивая руками.

– Что ты с ним сделала? – поразилась Циля.

– Да ничего особенного – рецепт от той самой француженки, чтобы муж не пил. В гимназии всех нас готовили к замужеству – а что еще делать в жизни женщине? – горько усмехнулась Таня. – Ну она и давала нам рецепты разных снадобий. Это травяная смесь. Стоит помазать губы пьяному, и спиртное будет вызывать у него страшную горечь и даже боли. Говорила, что больше не будет пить. А место, где очнется, навсегда будет связано с жутко отрицательными воспоминаниями.

– Что ж это за травы такие? – всплеснула руками Циля.

– Не скажу. До этого момента рецепт мне не пригодился, – улыбнулась Таня, – был записан в моей книжечке и лежал себе. А тут решила попробовать.

– Ты просто невероятная! – воскликнула Циля.

– Да уж… невероятная… В гимназии хотели сделать из нас почтенных светских дам, – с грустью сказала Таня, – они не готовили воровок и бандиток с Молдаванки.

– Ты не бандитка и не воровка!

– Кто же еще? – Таня даже комментировать не стала, просто криво усмехнулась.

Разговаривая так, девушки открыли магазин, распахнули окна, чтобы проветрить, и Циля тут же принялась раскладывать товар по витринам, стараясь придать всему нарядный вид. Таня же отправилась в самый конец Привоза, беседовать с одним контрабандистом, у которого они покупали контрабандный шелк.

– И не стыдно тебе, Зеленый? Ты ушами-то не финти! – Она смяла материю, на которой тут же остались некрасивые полосы.

– Персия натуральная! Шелк из Персии, мамой клянусь!

– Зеленый, туфту заливать ты всем остальным будешь, кроме меня, – отрезала Таня, – не умеешь разговаривать – я научу. Шелк этот не из контрабанды даже. Его вчера за мануфактуру Показаниди взяли в налете Колька Шустрый да Лысяк. Налет провальный был – денег рублей 30 в кассе да вот эта туфта, которую хитрый грек впаривает своим затюханным клиентам, не умеющим разбираться в мануфактуре. А я, в отличие от тебя, разбираюсь. У меня бабушка на складе работала, и как персидский шелк выглядит, я с детства знаю. Так что насчет цены договариваемся либо по-хорошему, либо…

– Да ладно, с тобой и не поговоришь, – контрабандист вздохнул. – Там еще шмотки были. Возьмешь?

– А чего Лысяк сам не пришел? Ты у него в шестерках ходишь?

– Ногу ему по дури вчера прострелили, – мрачно сказал Зеленый, – вот и лежит теперь как фраер конченый.

– На налете? – удивилась Таня.

– На притоне на Средней, куда он после налета отправился. Из-за девицы с одним швицером сцепился, и тут ему пулю в ногу. Осел…

– Ладно, шмотки показывай.

Зеленый развернул увесистый тюк. Таня отобрала пять платьев, меховую накидку под котика, две белые блузы с рюшами да кружевной платок. Все остальное даже не стала смотреть.

– Перешивать долго, а толку не будет, не продам, – сказала твердо: за какой-то месяц у нее появился настоящий нюх. – Принесешь все это к нам, – добавила. – Деньги – ну как доставишь. И если еще что-то с налета будет, ты неси, посмотрю.

После той страшной ночи, когда сгорел ее дом, Таня пребывала в отчаянии. Вещи, деньги – пропало абсолютно всё. У нее осталось только то, что было на ней. Идти к Японцу не хотелось – слишком унизительно было предстать в виде нищенки. И ноги сами понесли ее на Молдаванку – к Иде и Циле.

А в жизни сестер произошли очень серьезные перемены. После того, как Таня спасла Цилю, обе твердо решили больше не возвращаться к уличной жизни и навсегда завязать с Дерибасовской. Какое-то время они пытались выступать в ресторанах, но новое поприще успеха не принесло. Голоса у них были самые обыкновенные, внешность – тоже, танцевали без изюминки, да и артистического в барышнях было слишком мало. Поэтому очень скоро их перестали приглашать выступать в рестораны и кабаре.

Неожиданно положение спасла Софа. Она давнымдавно торговала всякой мелочью на Привозе. И вот Циля решила к ней пристроиться. Очень скоро сестры стали брать вещи у девушек с Дерибасовской, которых знали раньше: те приносили товар от своих знакомых воров. Ида с Цилей перешивали одежду и потихоньку продавали на Привозе. Со временем дела у них пошли так успешно, что они даже сняли стол и стали раскладывать товар на нем.

Все и правда шло хорошо – до тех пор, пока Ида не влюбилась в дюжего белобрысого грузчика, который разгружал крестьянские подводы. Это был первый мужчина, пожелавший на ней жениться, несмотря на ее прошлое. Ида растаяла и, несмотря на то, что ее все отговаривали, быстро выскочила за него замуж.

Брак стал полной катастрофой. Грузчик пил почерному и в пьяном угаре поднимал руку на Иду, выгонял ее из дома. Когда же она родила дочку Маришку, все стало еще хуже.

Роды были тяжелыми, и Ида стала очень сильно болеть по-женски. Денег не было, так как грузчик вообще перестал их приносить. На дочку он даже не смотрел. Вместо этого к пьянству прибавил похождения по девицам с Привоза, которые просто вешались ему на шею. Жизнь Иды превратилась в ад. Она полностью сосредоточилась на дочке и стала жить исключительно ради нее.

Теперь грузчик выгонял на улицу обеих – и Иду, и ребенка. От жизни в страданиях она превратилась в старуху, но все-таки не решалась от него уйти.

Все это Таня узнала, когда пришла к своим подругам, жившим теперь в бóльшей и как бы лучшей квартире. Вернее, здесь жили только Софа и Циля – Ида ушла к своему грузчику.

Они тут же выделили Тане самую лучшую комнату, а узнав, что ее уволили из Оперного театра, Циля предложила ей торговать с ней.

И Таня стала всерьез об этом думать. Новое дело сулило хорошие перспективы. Можно брать одежду у воров после налетов, перешивать и вновь пускать в ход. Память о бабушке плюс прикрытие. Таня подумала и согласилась, и вместе с Цилей открыла небольшой магазин.

Мир, в который она попала, не был похож ни на что, виденное и знакомое прежде. Дощатая будка с навесом над ступеньками и двумя большими окнами находилась в новой, облагороженной части Привоза, которую недавно начали достраивать. И строительство этой будки стоило столько, что Таня в огромном удивлении широко раскрыла глаза. Зная криминальный мир не понаслышке, здесь она столкнулась с грабежом иного рода. И грабеж этот, узаконенный годами развитой торговли в Одессе, привел ее в изумление.

Кинув клич по своим людям и по людям других банд, Таня в первые же дни получила такое количество мануфактурного товара, что ни она, ни Циля не знали, что с ним делать. Пришлось нанять двух швей.

Через два дня одна из них сбежала, прихватив столько вещей, сколько могло уместиться в огромную сумку. Воровку пытались искать, но ее и след простыл.

На третий день открытия магазина (Таня по глупости выставила в витрине отрез редкого, контрабандного китайского шелка) их ограбили с такой наглостью, что даже она диву далась. Пока Ида была занята с покупательницей, а Таня раскладывала товар, двое мальчишек разбили окно, выхватили отрез китайского шелка и «сделали ноги» с такой скоростью, что ни Таня, ни Циля даже не успели на это отреагировать. Потом их снова попытались грабить, но тут Таня пожаловалась Японцу, и магазин больше никто не трогал. Однако это не мешало пьяницам и заезжему сброду уютно спать на их ступеньках – потому что на других лавчонках ступенек не было, и двери выходили прямо в грязь.

Привоз был миром мошенничества и воровства, и к своему огромному удивлению Таня обнаружила, что здесь криминала даже больше, чем при откровенном бандитском налете. Недовесить и обсчитать покупателя было нормальным делом. Торговки даже соревновались в этих умениях между собой. Гнилой, испорченный товар подкладывали в хороший и продавали по высокой цене. Брак выдавался за высший сорт. При этом в ходу были такие грязные методы, как оговоры и откровенная ложь про соседей, торгующих рядом, на той же улице. Словом, открыв для себя Привоз, Таня получила не меньше неприятных моментов, чем когда пыталась выступать в Оперном театре.

Но Циля не разделяла скептицизма Тани, а наоборот, чувствовала здесь себя как рыба в воде. Она с легкостью вписалась в среду торговок Привоза, и очень скоро ее голос зазвучал в общем хоре тех, кто составлял костяк этого особого мира, не похожего вообще ни на что.

Яркая, колоритная, веселая, острая на язык, Циля пользовалась огромной популярностью у особей мужского пола, работающих на рынке. Особей этих было много, так как Привоз разрастался, набирал обороты и становился одним из самых больших рынков в Одессе. Но, в отличие от Иды, Циля умела себя ценить и не желала размениваться на грузчиков. Тем более перед ее глазами был печальный пример сестры.

Неожиданно в Циле открылась коммерческая жилка и взыграло честолюбие. В мечтах она видела себя хозяйкой крупного торгового универмага на Дерибасовской и как-то призналась Тане, что сделает всё для того, чтобы воплотить в жизнь эту мечту. Поэтому Циле было не до романов, и она безжалостно отвергала воздыхателей, ни к кому не испытывая ничего, кроме презрения. Тане очень нравилось то преображение, которое произошло с Цилей, и она пыталась поддерживать его всеми способами.

Самой же Тане вообще было не до романов, потому что слишком много свалилось на ее плечи, помимо торговли. К примеру, нужно было удерживать остатки банды. И это были действительно остатки – слишком много бандитов примкнуло к большевикам. Таня была вне политики, но могла понять тех, кто, польстившись на красную пропаганду, решил навсегда уйти из бандитской жизни. С ее точки зрения, это был не самый плохой выбор, учитывая, что налеты и любые кражи с каждым днем становились все опаснее.

Эвакуация французов из Одессы привела к тому, что самые состоятельные и богатые люди уехали из города и как-то ухитрились вывезти с собой все свое имущество. Сначала в криминальном мире был пир. Бандиты и налетчики занялись откровенным мародерством, грабя подчистую брошеные квартиры, в которых оставалось еще много поживы. Но так длилось недолго. Потом пустые квартиры закончились, и грабить стало некого. От скуки бандиты начали затевать разборки между собой.

Ситуация в криминальной среде стала напряженной, и Японец выбивался из сил, чтобы удержать в рамках свое криминальное воинство, не допустить разброда и стрельбы по своим. На этом тяжелом фоне Тане приходилось не только заново отстаивать свое место в банде, но и, как уже упоминалось, знакомиться с миром Привоза, который в самые же первые дни стал для нее достаточно неприятным местом.

Но отступать было поздно, деньги в магазин были вложены, и Тане не оставалось ничего другого, кроме как приспособиться к ситуации.

С самого начала своего основания Одесса стала городом, в котором главный упор и акцент делался именно на развитие торговли. Этому способствовал морской порт – идеальное место для перевозки товаров и любых грузов.

Первостроители просто замечательно придумали систему так называемых «сообщающихся базаров», располагающихся вдоль всего исторического центра и как бы перетекающих один в другой. Основной линией расположения этих базаров были порт, Военная балка, Александровский проспект.

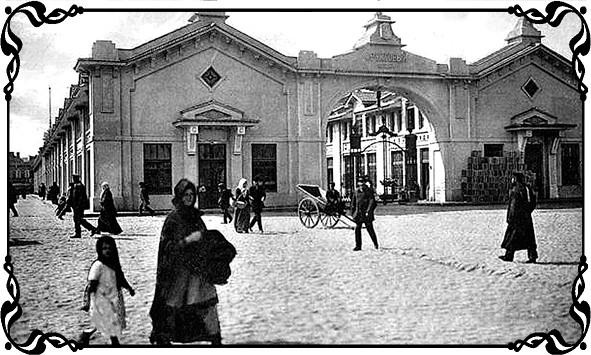

Одной частью проспекта являлся так называемый Греческий базар на Александровской площади, другим же концом Александровского проспекта служила Привозная площадь, с которой, собственно, и начинался Привоз.

Между ними, вдоль оси проспекта, располагались торговые ряды размерами поменьше – Караимский, Немецкий, Еврейский, Авгинниковский. Все они плавно вливались в Старый базар, простиравшийся от Успенской улицы до Большой Арнаутской. Старый базар разросся так быстро, что его окончанием стала Привозная площадь, на которой тоже очень скоро возникли базарные торговые ряды.

Таким образом, Привоз представлял собой новую часть разросшегося Старого базара. Именно здесь появилось новшество, которого не было на всех остальных рынках: на Привозной площади была разрешена торговля непосредственно с колес, то есть с телег, подвод, фургонов, возов, фур, словом, со всего, на чем крестьяне привозили свою продукцию в город и продавали ее… Оттуда, собственно, и пошло название Привоз – привоз товара, привозить.

Более четверти века Привоз являл собой грязную, ничем не замощенную и не укрытую площадь, лишенную капитальных строений. Только во второй половине XIX века здесь появились деревянные лавчонки и столы для торговли съестными припасами. Эти места сдавались городской управой в аренду посредством аукционной системы, торгов – кто даст больше.