Игорь Шелковский

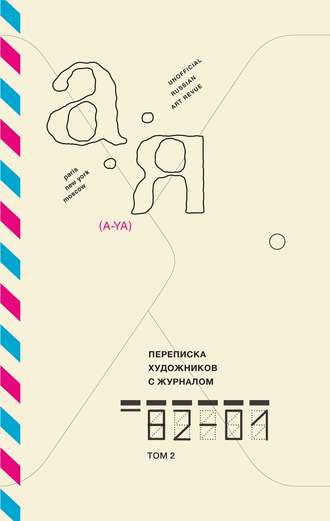

Переписка художников с журналом «А-Я». 1982-2001. Том 2

Боулт – Шелковскому 16.04.82

Дорогой Игорь!

Ты получил текст интервью с Костаки? Ты думаешь напечатать его? Если да, то я должен чуть-чуть модифицировать два места в тексте (по просьбе Георгия Дионисовича).

С приветом, John

Шелковский – Сидорову 18.04.82

Дорогой Алик! <…>

Материалы Жигалова получил, даже в двух экземплярах. Один отослал Герловиным, они собираются вставить в какую-то книжку. Слайды Юликова О. [Махрова] не привезла, так же как и твоё письмо с краткими ответами на мои вопросы. Про письмо сказала, что его не было, но после того, как я сказал, что накануне звонил в Москву и узнал о письме от тебя самого, сказала, что да, кажется, было, что она отослала слайды Юликова и письмо с кем-то другим. Статья приемлема, нужны иллюстрации. Достаточно чёрно-белых фотографий. <…>

Конечно, для цветного воспроизведения надо бы выбрать самые цветные, яркие вещи. Не хотелось бы начинать с работ третьестепенных, с почеркушек. Это всё равно как знакомить публику с автором, печатая обрывки фраз, заготовки из блокнота, варианты. Это можно делать тогда, когда автор уже известен и любим. Сам Фёдор Васильич [Семёнов-Амурский] когда-то ругался на Левитана, что тот раздал никчемные этюдики разным дамам, а те сохранили их и потом выставили, скомпрометировав его как художника. В 29 есть крошечный рисунок тушью: человек поднимается на гору, поросшую деревьями. Дата на рисунке 2-7-59 г. В тот день я приехал к Ф. В. на велосипеде, чтобы позвать его на совместную прогулку. Они жили тогда на Хавско-Шаболовской, а я на Старой площади.

День был летний, цветущий, Ф. В. сидел перед раскрытым окном и любовался на только что сделанные работы, серию чёрно-белых рисунков под стеклом. Меня их свежесть, лёгкость и одновременно законченность так же восхитили. Я сказал, что это действует на меня как стихотворение Есенина. Ф. В. изумился такому сравнению: «Нет, правда, правда? Что вы такое говорите! Ну, так я вам дарю этот рисунок!» Он вложил этот рисунок, сделанный пером и «подушечками двух пальцев», между двух картонок, и я спрятал его в карман куртки.

Мы взяли наши велосипеды и поехали кататься по окраинам Москвы, которые не были тогда ещё так застроены. Проезжали мы каждый раз по 30–40 км, время от времени спешивались, чтобы вести «философские разговоры». В какой-то деревне после захода солнца слушали «концерт лягушек» – у пруда среди пышных деревьев. Один голос выделялся особенно – «изумительно, изумительно, Игорь, это лягушачий Ван Клиберн». Возвращались обычно поздно ночью, с красными лицами, но не усталые. Ехали при свете фонарей, машин тогда было, к счастью, не много. Пешеходы оглядывались на высокого человека в серой рубашке с белым воротничком и чёрным обрубленным галстуком, восседавшего на велосипеде с жёлтыми колёсами. Таких прогулок набиралось по нескольку десятков за лето, приезжал я всегда без приглашения, телефон к ним не провели, и почти всегда заставал его дома, и почти всегда мы брали велосипеды и уезжали кататься. Будь тогда среди нас кто-то третий, кто предсказал бы, где этот маленький рисуночек окажется двадцать три года спустя, – то-то мы удивились бы, то-то было бы между нами разговоров.

Каждый год тогда он делал по несколько тысяч работ, работая запойно, иногда днями и ночами. Где сейчас все эти работы? Правда, он сам регулярно проводил «чистку», наполнял мешки бумагой, разорванной в мелкие клочки, и относил их на помойку. Но всё же лучшее оставалось. Что со всем этим будет? Как-то лет десять назад я шёл по двору дома на Масловке, где живут художники. И вдруг где-то с десятого этажа посыпались листы бумаги – наброски, зарисовки, записи, вырезки с картинками из журналов, потом полетели старые папки, рулоны ватмана, этюды на картонках. Умер какой-то художник, очевидно не имевший родственников, и новые жильцы освобождали квартиру – чтобы не сносить по лестнице, выбрасывали в окно.

Елизавета Измайловна милый и добрый человек, но она наивна и верит всему, что пишут в газетах. А что там пишут – известно. Мы окружены врагами и т. д. Сам-то Ф. В. всю жизнь боялся всякой «заграницы», иностранцев, всегда подчёркивал, что «мы с Ел. Измайл. послушники». Конечно, это всё от страха, т. к. в глубине-то души он прекрасно знал, что к чему (в отличие от Ивана Смирнова).

Видела ли Ел. Изм. третий номер, получила ли она открытки Ф. В., которые я ей посылал? Ведь теперь от неё зависит, сможем ли мы сделать другие открытки и репродукции.

Видишься ли ты с Верой Джигирь? Если будет возможность, то дай ей журналы и другую печ. продукцию, пусть это будет в её собрании. Что сейчас делает Саша Максимов? Когда-то он делал очень интересные вещи («Тамбовское лето», например). МОСХ ведь всех может придушить.

Теперь о словаре. Пока что 2500 имен; работа неподъёмная. Я думал о 100–200, причём с оговоркой в предисловии, что это начало, список не полон, эксперимент, просим помогать и пр. Установление «границ» – дело почти невозможное, всё, конечно, будет чисто условным. Я думаю, совсем не надо трогать имена известные из других словарей: Шагал, Клюн и т. п. Может, даже на первое издание обойтись без критиков и коллекционеров, только художники. Но вообще в этой работе потонуть можно. Может ли кто-нибудь помочь тебе в этом? С иллюстрациями можно было бы взять принцип – одна картинка на одного художника. Перечней выставок или совсем не давать или давать в самой общей форме.

Как автора «Вариантов отражений» я думал всё время на Г. Маневич, жену Штейнберга. Такого же мнения и Борис Гройс. Мы с ним наговорились обо всём досыта, они рассказывали о всех московских делах, они самые свежие люди «оттуда». Я очень рад, что мы подружились и имеем общий взгляд на все вещи. Они останутся в Мюнхене, т. к. там лучшие для них социальные условия (помощь госуд. политэмигрантам), но будут время от времени приезжать в Париж, это только вопрос денег на проезд.

Получил ли приглашение Иван Ч. [Чуйков]? Если нет, то буду добиваться другими путями. Послали приглашение Юлику К. [Киму] от театра Жан-Луи Барро. Если как-нибудь его увидишь, то сообщи. Приглашение официальное – выступить с концертом. Послано месяца полтора назад.

Поторопи Игоря М. [Макаревича]. Это дело серьёзное, и надо его решить (переслать папки) быстро. Ещё вопрос: сколько заплатил Ж. [Жак Мелконян]?

Жду материалов Славы [Лебедева]. Трудности возникают постоянно и где угодно, поэтому-то и надо запасать материал впрок.

Не надо делать фильм с «Горизонта», я уже отдал слайд с этой же целью знакомому. Получил ли ты и передал ли записочку для Эрика Б. [Булатова]?

Материалы Сидура были мне переданы Синявскими. В «Синтаксис» они пришли из Германии вместе с какими-то совсем непроходимыми сюрреалистическими новеллами. Автор – из круга Сидура. Фотографии, к счастью, были подробно аннотированы. Если он захочет написать сам в журнал о себе или вообще об искусстве или найдет какого-то автора, кто напишет о нем, – то пусть присылает.

Что же всё-таки со Шварцманом?

Нет никаких картинок Пивоварова.

Борис Г. [Гройс] немного жаловался на твою необщительность – обещаешь прийти – не приходишь, обещаешь позвонить – не звонишь. Я понимаю, что ты занят до предела, но старайся всё же быть более аккуратным, чтобы к тебе было больше доверия.

Рассказал он мне ещё о всяких прожектах и затеях, которые мне совершенно непонятны. Зачем всё это? Ведь есть настоящее серьёзное дело, зачем ещё устраивать всякие игры? Пятитысячелетие китайской империи и без нас справят по всем канонам. Так можно нажить репутацию несерьёзного человека.

В долгу перед Иваном Ч. [Чуйковым], Борей О. [Орловым], Славой [Лебедевым] и др. Всем хочу написать длинные письма, но, что называется, «текучка заедает».

Удачные фото Вейсберга. Все три пойдут в дело. Как печатать статью: под псевдонимом, с инициалами или имя полностью? <…>

В N. Y. с большим успехом прошла выставка «Самиздата», устроенная Герловиными.

Обнимаю тебя крепко и всем приветы. Игорь

Худяков – Шелковскому 23.04.82

Дорогой Шелковский!

Пару часов назад получил твоё письмо от 19-4. «На ходу», в холле отеля, просмотрел и потускнел больше: ибо только что вернулся из галереи («центр»), где крупно поговорил с куратором (в присутствии её «куратора», т. е. мужа). Не буду распространяться на эту тему, т. к. не хочу, таким образом, как бы присоединяться к их врагам (надеюсь, ты в курсе дел), так как хрен редьки не слаще. Я не буду отвечать за их обещания для журнала; я ответил на вопросы для «интервью» (для журнала, с месяц или больше назад), и на этом мой вклад в текстовую часть журнала кончается. Что и как – мне дальше и спрашивать неохота: ведь это же не деловая сделка, а «любительская» и, если человек «тянет», то значит так он «любит». Т. е. больше любит говорить о чём-либо, чем делать. Единственный совет, если позволишь, – это готовиться и к 5-му номеру, чтобы если задержится 4-й, то 5-й бы компенсировал (скоростью) отставание 4-го номера. Получил обложку. Эффектна заставка задняя, но почему вариант («Сердце Кришны») из ранних, а не из поздних (я уверен, что тебе посылал), где в белых кружках вставлены – точёные грани (как бы алмазики белые круга).

Странно, что ты спрашиваешь – с кого сделать переводы? Переводы стихов Эмилии Диккинсон прошлого века, американка, которую я называю американской Цветаевой. Может быть, тебя интересуют библиографические картинки? Кажется, я послал тебе 3 перевода? И все, кажется, с номерами, тогда это из: «The complete poems of Emily Dickinson». Edited by Thomas H. Johnson. Издательство: Little, Brown and company. Boston – Toronto. Это напечатано в Ровнеровском «Гнозисе»7. Журнал тот эмигрантский (колумбийский, т. е. при колумбийском университете). К переводам есть сжатое вступление, разбор творчества Е. Д., с даже вкратце параллелями между ней и Б. Пастернаком, между ней и М. Цветаевой. Если тебе это для книжки (т. е. не много?) нужно, черкни, я вышлю. Кстати, столбиком стихотворение (неофициально называемое «Боре с Мариной») должно быть сопровождено датой его «становления» на ноги: 1958–1963 гг. или в оглавлении, или в конце стиха, или в начале: над знаком №. Очень хорошо бы в стихотворении «Женщина на корабле» название изобразить как у меня на бумажке (по отношению к месторасположению самого стиха). Есть ещё поменьше – «тоже столбиком», и неофициально называемое «Боре» (т. е. Б. П.), но видно, для небольшой подборки это будет слишком много «иерографического» материала. Как я тебе писал, сокращение стихов в композиции, видимо, есть смысл делать за счёт переводов, а не за счёт оригиналов моих.

Ты послал 100 открыток… Я даже не знаю, то ли благодарить тебя, то ли нет, ибо это дела галерейные, а с человеком, которому ты их послал, я стараюсь не сталкиваться (наученный горьким опытом коммунальной квартиры…). Поэтому кроме соболезнований по поводу твоих отношений с твоими корреспондентами ничего не могу тебе выразить.

Насчёт себя и своих материалов. Я всё время готовился к своей выставке. Заодно перебазировал туда работы (ибо у меня невозможно), стал их фотографировать. Но так как хороший фотограф берёт за вызов (работ много, нужно всё задокументировать на слайды), 700! долларов, то связался с сопляком, которому уже заплатил 210$ (за 2 прихода), а работа ещё не окончена (т. е. не все сняты), и отснятые уже надо будет переснимать: ибо кому нужны на тройку слайды (т. е. тёмные или с кривыми рамами – холсты: ибо снимал он без штатива, для сильного света штатив не нужен! Пока я сообразил и не сказал ему, что без штатива картины кривые на слайдах!!!). Ну, из того что он мне наснимал – высылаю тебе подборку наиболее приличных; нужно только к ним прибавить текстовую часть (т. е. данные работ, а это волынка). За всей этой суматохой я и позабыл о слайде с картинки (кстати, приводи название картинки: пара-феномен, т. е. парапсихологии феномен). Я тебе копию его слал? Ну что же – сделаю на той неделе и отошлю. Хотелось бы, чтобы он был для журнала грядущего: ибо делать для просто архива – дорого (надо идти в фотолабораторию). Посылаю тебе, помимо слайдов, и чёрно-белые фото (тоже повозился с фото эмигрантом, пока заставил проявить карточки работ, снятых позднее пиджаков, что я тебе выслал). Ты говоришь о чёрно-белых элементах дополнительных, для книжки. Я всё, что у меня было чёрно-белого, тебе переслал, в надежде, что ты сам разберешься в том, как их пристроить. Дорогой Шелковский, постарайся, в связи с нашими с тобой делами, обращаться ко мне лично, не через других; круг «корреспондентов» моих совсем сузился. Я всё подробно тебе сейчас объяснил, и кроме повторного соболезнования по поводу «резины» и пожеланий преодоления препятствий и успехов – добавить ничего не могу. С творческим приветом.

Генрих Худяков

Шелковский – Сидорову 23.04.82

Дорогой Алик! <…>

Меня восхищает, что я читаю твоё письмо через 5 дней после его написания. Думаю, и что я делал в тот день? Может, тоже писал тебе. Негативы отдам печатать. Если б у меня были б раньше некоторые картинки Ф. В., то я бы смог на обложке вместо чёрно-белого «С-Ам» [Семёнова-Амурского] сделать что-то цветное; когда печатал Альбрехта с купальщицей8, место на клише было. Но ничего, как-нибудь в другой раз. Рисунки есть яркие, на стенку их не повесишь, т. к. фломастер быстро выцветает, а репродуцировать – самый раз.

Насчёт «Издательства „А – Я“» – не слишком ли нескромно? Но, может, ты и прав. После первых 8 книжечек уже объявленных и обложки, к которым почти все уже напечатаны, можно будет и переменить титры.

На всех фотографиях в журнале всегда указывался их автор, кроме тех случаев, когда он или не был известен, или когда он был против публикации своей фамилии.

Насчёт Хармса. У меня нет ни времени, ни денег сделать это издание. Я подумал сразу о «Синтаксисе» (это издательство, и оно имеет большее право так называться, т. к. у них есть печатный станок, наборная машина IBM и маленькая лаборатория в подвале, для которой два года назад бетонировал полы – прежде была земля). Поговорил с Марьей Васильевной [Розановой] – а всеми делами занимается она и только она – никогда Синявский – он только пишет, – вот что она рассказала. Такое же предложение пришло к ней от местного издателя, издание она считает неудачным и по формату, и по оформлению (я ещё не видел, но у неё есть) и продолжать его в таком виде не хочет. Насчёт других вариантов ещё будет переговариваться.

Видишь, я тебе постараюсь описать вообще, как здесь выглядит издательская деятельность. Собственно, каждое издание состоит из 3-х процессов: 1. подготовка материала, т. е. подготовка того, что печатать, обычно это заканчивается макетом. Затем 2. печатание – это можно сделать где угодно, в Париже типографий на каждой улице в два раза больше, чем в Москве приёмных пунктов прачечной, выбор делается согласно цене и уровню качества, и 3. продажа (распространение).

Издателем обычно считается тот, кто подготавливает издание, оплачивает типографию и кому принадлежит потом весь тираж. «Синтаксис» выступает то как издательство, когда он оплачивает издание – так им, т. е. ей, Мар. Вас., дешевле, т. к. оплачивать практически надо лишь бумагу и пр. химию, а печатная машина своя, труд тоже, – то как типография, когда кто-то им заказывает что-то отпечатать (например, издательство «Поиски» или, в случае с Альбрехтом, «А – Я», я платил за бумагу, а печатал сам в их типографии).

В принципе, типографская часть (пункт 2) самая дорогая, но и самая беспроблемная, если есть деньги.

Чтобы издательский процесс был завершённым, книга должна быть продана, и если не принести доход, то хотя бы оправдать затраты. Вот тут и начинается самая загвоздка. Начинается из‐за узости эмигрантского рынка и невозможности продать такое количество экземпляров, которое оправдало бы издание. Образуются ножницы: зная о небольшом числе потенциальных покупателей, издатель вынужден назначать высокую цену на книгу, высокая цена ещё более суживает число покупателей (но и низкая цена их почти не увеличивает, обратных ножниц не получается). Думаю, что большинство эмигрантских изданий, кроме, может, детективов и порнографии (появились и такие издательства, одно в Иерусалиме называется «Три богатыря». Почему не «Алёнушка»?), не оправдывают себя.

Как же всё-таки издаётся весь довольно могучий поток эмигрантских книг? Иногда издателем является автор – в принципе, каждый имеющий работу инженер или врач может на собственные деньги выпускать, время от времени, свои книги. Иногда издателем, т. е. дающим деньги на издание, является меценат или благожелатель («Континент», первые №№ «Ковчега», «А – Я» и т. д.).

Наверное, больше всего книг издаётся за счёт фондов, которые здесь (особенно в Америке) довольно многочисленны. Фонды бывают самые разные: университетские, от компаний, обществ и т. д.

Джон Боулт – директор Института русской культуры в Техасе. Институт тоже существует за счёт фондов, но у них нет денег на издание книг. Продажа книг требует времени и сил, поэтому в более выгодном положении находятся издательства, которые в то же время являются торговыми фирмами, вроде «Руссики».

Мы сегодня с Мар. Вас. прикинули: там примерно 400 страниц, одна стр. обходится в среднем 100 франков – всего 40 000, продажная цена может быть, допустим, 100 фр., следовательно, надо продать, чтобы вернуть деньги, 800 экз. (50 % берут магазины!). Для Хармса я считаю это количество нереальным или, по крайней мере, трудным (кроме того, деньги на издание нужно выложить сразу, и возвращаться они будут малыми частями в течение долгих лет).

Ну вот, кажется, теперь ты знаешь всё о делах издательских.

Вернёмся к журналу. Пришли мне краткую биографию Вейсберга. Ещё немножко, чтобы закончить мысль. Издательство «Синтаксис» существует за счёт профессорской зарплаты Синявского и за счёт гонораров за переводы его книг на другие языки. Ещё на предельном и самоотверженном труде Марии Васил. Розановой. Само издательство убыточное. По сути, это всё можно назвать самиздатом, который также держится исключительно на энтузиазме участников. Только в Москве покупается пишущая машинка, а здесь печатная машина, ну и, соответственно, разное количество бумаги и разный тираж.

Шемякин издал «Аполлон» за свои деньги. Не думаю, что б он вернул хотя бы 1/10 затрат, большинство экземпляров, наверное, раздарил.

Я получил письмо из Москвы от дальних знакомых с просьбой устроить одного приезжающего на работу в издательство «А – Я», хотя бы корректором, он согласен на небольшую зарплату. Издательство представляется по-московски: директор с шофёром, уборщица, курьеры и, конечно, весь штат. Здесь же это называется «издательство на кухонном столе». Я всегда с завистью смотрю на последнюю обложку «ДИ», там только в штате человек 15, не говоря уж про гонорары авторам и фотографам и обеспеченную полиграфическую базу (правда, плохую, низкокачественную). Если б я хотя бы имел регулярные деньги, чтобы платить за жилплощадь, свет и телефон, то у меня развязались бы руки. Нет, приходится терпеть и то и то, зарабатывать на жизнь на стороне. Когда иссякает энтузиазм издателя, журнал перестаёт существовать, как вышло с «Ковчегом». Было много журналов и альманахов, умерших на первом номере. Здесь ещё сказывается и фактор предельной разобщённости, индивидуализма и эгоизма третьей эмиграции.

Казалось бы, почему бы вместо пяти слабых журналов тем же пятерым издателям не сделать один сильный? Нет, если каждый ещё согласен тянуть лямку под собственным флагом, то о помощи соседу (т. е. конкуренту) не может быть и речи. Как же, ведь главное титул: «главный редактор Александр Глезер» (как он подписывает свою фитюльку. Он же генеральный директор музея, причём музея фиктивного, не существующего, но титул есть). Марамзин выпускает «Эхо», зарабатывая деньги для этого переводами, замедляются темпы выпуска: «Эхо», «Синтаксис» вместо обещанных четырёх номеров в год выпускают 2, а то и один. Сказывается, наверное, и то, что все эти журналы базируются в основном на самиздатском материале, доходящем сюда. И, кажется, этот поток значительно оскудел за последнее время. Здесь причиной является общая ситуация в Союзе. Авторы же эмигранты в большинстве ещё настолько неустроенны, что им ещё не до полноценной литературной (бесплатной) работы. Как-то зашёл в «Русскую мысль» и говорю, что надо бы написать о том-то и о том-то, тема хорошая, а они мне говорят: вот ты и напиши. И они правы. Что они могут сделать? Там сидят три с половиной женщины на низкой оплате, они и так делают всё возможное, что по их силам.

В целом же третья эмиграция оказалась предельно скандальной, недружественной, разобщённой. Многие едут сюда с гипертрофированным сознанием собственной личности: вот я сейчас им всем буду ошибки поправлять (сказывается то, что при несвободе, при невозможности самореализоваться, кто-то перестаёт верить в себя, а кто-то, наоборот, начинает переоценивать свои возможности, раздувать свою персону в собственном мнении). И вот такой человек, приехав сюда, после первых положительных эффектов через некоторое время начинает замечать, что его уже не слушают, перестают им интересоваться. Начинается другая крайность: он смертельно на всех обижается, полностью отходит от всех дел, забивается в угол и ни с кем не общается. Начинаются депрессии, иногда и попытки самоубийства. Мало кто способен на ежедневную, будничную, неблагодарную чёрную работу. Работу, не сулящую ни денег, ни славы, ни какой личной корысти. Как здесь кто-то говорил, что «эмигрант – капля крови нации, взятая на анализ». Вот анализ и показал, что амбиций много («мы самые, мы самые…»), а способностей мало. Способностей создать нормальную структуру взаимоотношений и работать повседневно без склок и сплетен.

То же было характерным в значительной степени и для первой эмиграции, но там была хотя бы общая ностальгия (что у третьей эмиграции отсутствует начисто), тоска по прежним идеалам, по великой матушке-России (по СССР никто не тоскует).