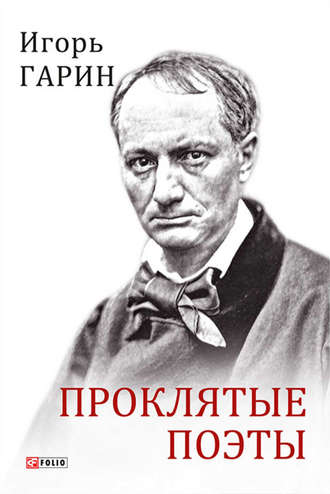

Игорь Гарин

Проклятые поэты

В. Брюсов был одним из первых переводчиков Поля Верлена и Артюра Рембо. Работа над «пересозданием» Верлена положительно сказалась на просодии оригинальной поэзии Ф. Сологуба. И. Анненский много переводил Бодлера, Верлена, Рембо, Вилье де Лиль-Адана, Вьеле-Гриффена, включал переводы в свои сборники наравне с оригинальными стихотворениями, стараясь «слить традиции „Парнаса“ в прихотливой поэтике боли». Поэтика Стефана Малларме оказала столь значительное влияние на творчество И. Анненского, что его часто называли «русским Малларме». Переводами С. Малларме много занимались также М. В. Талов и В. М. Козовой.

Музыкальность стихов Константина Бальмонта казалась современникам столь очевидным продолжением верленовской музыкальности, что его нередко сравнивали с «Бедным Лелианом». Связям поэзии Шарля Бодлера и его знаменитого русского переводчика Николая Гумилева я посвятил отдельную главку. В. Брюсов в статье 1910 года указывал на то, что наибольшее влияние на М. Волошина также оказали французские поэты, стихи которых он переводил на русский.

Алоизиюс Бертран

«Гаспар из Тьмы»

Затем я услыхал погребальный колокольный звон, и ему вторили скорбные рыдания, доносившиеся из одной из келий, жалобные вопли и свирепый хохот, от которых на деревьях трепетали все листочки, и молитвенные напевы черных кающихся, провожавших какого-то преступника на казнь.

А. Бертран

…Это был молодой человек лет двадцати-двадцати двух, хотя на первый взгляд ему можно было дать куда больше. Но, всматриваясь в черты его бледного и усталого лица, вы начинали замечать, что в них сквозит нечто детское, какое-то неуловимое сочетание ребячества и дряхлости. Чело серьезного и задумчивого старца никак не соответствовало окаймленному едва заметным пушком рту с голубоватыми тенями в уголках розовых губ, а бродившая по ним юная улыбка не уживалась со странной бледностью щек и всего лица.

Единственное его чтение составляли сборники таинственных легенд, старые рыцарские романы, мистические поэмы, трактаты по кабалистике, немецкие баллады, колдовские книги и демонологические сочинения. Находясь в самой гуще реальной и кипучей действительности, он умудрялся с помощью этих книг создавать свой собственный мир, полный экстатических видений, куда нелегко было проникнуть непосвященному. В самых обычных вещах он привык искать их сверхъестественную сущность, и нередко какая-нибудь банальная и незначительная деталь обретала под его пером фантастический смысл…

Вот мы говорим: Бертран – романтик, Гофман – романтик, Гюго – романтик… Эта уравнивающая бирка несносна, эта сортировка величин и ничтожеств, Францисков Ассизских и Тимонов Афинских, гуманистов и некрофилов, любящих и ненавидящих – чревата… нашими…

Нет, Бертран есть Бертран – и другие здесь ни к чему…

– Вы поэт? – спросил он, улыбнувшись.

Ниточка разговора завязалась: на какую же катушку она станет наматываться?

– Да, поэт, – если быть поэтом – значит стремиться обрести искусство.

– Вы стремились обрести искусство! И обрели его?

– Ах, волей небес искусство – всего-навсего несбыточная мечта!

– Несбыточная мечта!.. – А я ведь тоже стремился к ней! – воскликнул он, и в голосе его звучали восторженность таланта и пафос победителя.

Я попросил его сказать мне, у какого мастера заказал он очки, позволившие ему сделать такое открытие, ибо для меня искусство не что иное, как иголка, затерявшаяся в копне сена…

Да: мировая линия поэзии: Бертран – Готье – Леконт де Лиль – Банвиль – Бодлер – Сюлли-Прюдом – Кро – Лотреамон – Верлен – Рембо – Малларме – Валери – Аполлинер – Жув – Элюар – Реверди – Пеги – Шар – Мишо…

Всё выше! И в конце концов! —

Нет – ни девчонок, ни дельцов,

Нет критиканского засилья!

И стены мира разошлись —

Мне только синь! Мне только высь!

Мне только крылья, крылья, крылья!

Но первый в этом ряду колеблющихся и несчастных поэтов – Каменщик, Масон, Гаспар из тьмы, Таинственный Алоизиюс[9]…

Их «уход от мира» был предельной погруженностью в мир – столь явной, что осязаемость поэтической иллюзорности превосходит свой телесный эквивалент, а по богатству чувств и ассоциаций, рождаемых таинством слова, может соперничать не только с музыкой Равеля, но с красками Коро, Писсарро или Мане.

Герой Бертрана – то полубезумный энтузиаст, в гофмановском духе ищущий сущность искусства, то рублевский каменщик, в дыму пожарищ связывающий действительность с живописью, то вагант, исполненный вольной неприкаянности Вийона, то романтик типа Шарля Нодье, чуть отстраненный от бытия, виртуозный в работе над «неведомым шедевром».

В самом названии – «Гаспар из Тьмы» – не просто готическая таинственность, а нечто большее: прямо высказанное бесовство искусства. Вельзевул как идея в божьем лоне красоты. Ночной Гаспар: Князь Тьмы…

Столь любимый Бертраном «Каменщик» – картина больше в стиле Джотто, чем Рембрандта или Калло. Вспоминаются «Шпиль» Голдинга, Тарковский, Пазолини и то, что сильнее насилия и дыма пожарищ – величие творца, созидателя, «связывателя».

Парафразы на темы Тенирса – «Алхимик», «Сборы на шабаш» – готические романы, сжатые в страницу, книги ужасов a la Мэтьюрин энд Радклиф – в виде виртуозно исполненных миниатюр, тончайшая ирония и подтекст Скарбо, поэтическая сказочность Ундины, травестия Саламандры…

А я молился, я любил, я пел – нищий, страждущий поэт. И тщетно сердце мое полнится верою, любовью и талантом!

Ибо родился я недоношенным орленком! Яйцо судеб моих, не согретое в гнезде теплыми крыльями благоденствия, осталось таким же пустым, таким же убогим, как египетское позлащенное яйцо!

Скажи мне, друг, если знаешь, не представляет ли собой человек, хрупкая игрушка, подвешенная за ниточку страстей, не представляет ли он собою всего лишь паяца, которого подтачивает жизнь и разбивает смерть?

Не в монашеской рясе и не с четками, а под звуки тамбурина с бубенцами и в шутовском наряде пускаюсь я в жизнь, в это паломничество к смерти!

Увы, оно было ужасающе кратким, это паломничество, каким слишком часто оказывается у поэтов, этих таинственных лотреамонов, невесть откуда являющихся, невесть как и где собирающих нектар духа и краски слова для столь нематериального и тем не менее вечного флера поэзии.

…Так и душа моя – пустыня, и я, стоя на краю бездны, воздев одну руку к жизни, другую протянув к смерти, безудержно рыдаю.

(«Поэт подобен левкою, хрупкому и благоуханному, что цепляется за гранитную скалу и просит – не столько земли, сколько солнца».)

Видения Иосафатовой долины и Страшного суда перемежаются мистикой, колдовскими наигрышами и ангелическими полетами… ко все той же смерти.

– Полетим над лесами, напоенными ароматом роз, – говорил я ей, – порезвимся, как птицы в небесной синеве и солнечных лучах, и станем спутниками странницы-весны.

Смерть похитила ее у меня, когда она лежала в забытье, с разметавшимися волосами, и я, снова низвергнутый в жизнь, тщетно протягивал руку к ускользавшему от меня ангелу.

Сказочная Ундина, стремящаяся обрести бессмертную душу… Фуке, Гофман, Жуковский, Бертран, Равель…

«Слышишь? Слышишь? Это я, Ундина, бросаю капли воды на звенящие стекла твоего окна, озаренного унылым светом месяца. Владелица замка, в муаровом платье, любуется со своего балкона прекрасной звездной ночью и чудесным задремавшим озером…»

«Каждая струйка течения – водяной, плывущий в потоке; каждый поток – извилистая тропка, ведущая к моему дворцу, а зыбкий дворец мой воздвигнут на дне озера – между огнем, землей и воздухом».

Невозможно поверить, что это пишет полуголодный, чахоточный, страдающий поэт, ищущий вспомоществования у нации.

(«Но каждый раз, когда поэт надевает жилет художника, он не может не думать о…»)

Еще одна весна – еще капля росы, которой предстоит какой-то миг нежиться в моем горестном сердце, а потом ускользнуть из него, как слеза…

Да: короткая жизнь, короткий слог, короткое смыкание ресниц…

Но и он – первый – таковым не являлся. Уже были «Трубка» Альфонса Рабба и «Прошлое» Лефевра-Демье.

Что до меня – я ненавижу толпу с ее бессмысленной сутолокой, ненавижу зрелища и в храме, и на площади, все эти празднества, эти лживые игры, ради которых несчастный народ готов так легко забыть все беды. Я ненавижу эти знаки рабской почтительности, которые обманутый люд расточает всякому, кто его дурачит и притесняет. Я ненавижу этот ложный культ, который отпускает грехи преступнику, обижает невинного и бесчеловечной проповедью нетерпимости толкает фанатика на убийство.

Простим глупцам! Все те, кто суетится внизу, тешили себя мечтой о наслаждении. Злополучные! Мы повсюду ловим этот пленительный призрак. Покидать сносное для худшего; вечно гоняться за новизною в надежде испытать одним ощущением более; стариться под бременем неутоленных желаний, наконец умереть не живши – вот наш жребий.

Прошлое

Истаяв, ваши дни уходят и не возвращаются, но не гибнут. Прошлое живет и под снегом лет. Оно как родник, что вечно бьет под ледяным панцирем, родник, где плещутся, извиваясь, бесчисленные молчаливые пловцы, ваши воспоминания.

Окутанные волшебством балладные зарисовки юного поэта потрясают современным мастерством джойсизмов, соединением простоты с глубиной, таинственности с обыденностью:

«Кольцо мое! Кольцо!» – закричала прачка, напугав водяную крысу, которая пряла пряжу в дупле старой ивы.

Опять проделка Жана де Тия, проказника-водяного, – того, что ныряет в ручье, стенает и хохочет под бесконечными ударами валька!

Неужели ему мало спелой мушмулы, которую он рвет на тучных берегах и пускает по течению!

«Жан-воришка! Жан-удильщик, но и его самого в конце концов выудят! Малыш Жан! Я окутаю тебя белым саваном из муки и поджарю на сковородке в кипящем масле!»

Но тут вóроны, качавшиеся на зеленых вершинах тополей, принялись каркать, рассеиваясь в сыром, дождливом небе.

А прачки, подоткнув одежду, подобно рыболовам, ступили в брод, устланный камнями и покрытый пеной, водорослями и шпажником.

С. Великовский:

И каждая частица причудливой бертрановской мозаики изящно окаймлена, посажена на нежесткий костяк едва обозначенных повторов и сцементирована насыщенной звукописью. Но, при всей своей остаточной «балладности», замена стиховой строфы прозаическим абзацем, слегка и свободно ритмизированным, тут отнюдь не праздная прихоть: благодаря этому чудесное низведено в быт, вживлено в ткань повседневного и ее подсвечивает. А вместе с тем ломается, дробится однолинейная последовательность речевого развертывания, завещанная риторическим прошлым стихотворчества во Франции и очень нелегко преодолимая. И тогда слишком уж правильно, до насильственности строго построенный ряд высказывания, причина столь частых у французских лириков уплощений и налета сделанности, превращается в емкое пространство. Внутри него идет полное неожиданностей, затейливо непроизвольное и тем манящее перемигивание вещей, лиц, историко-этнографических примет, света и блуждающих теней, бодрствования и сна с его наваждениями…

Я хотел бы подчеркнуть, что свободный стих – не просто новая поэтическая форма, но художественная парадигма, новое мировоззрение, иной способ поэтического видения. Франсис Вьеле-Гриффен считал верлибр духовным завоеванием, имеющим значение для всей поэзии в целом:

…Свободный стих – не просто графическая форма, но в первую очередь определенная внутренняя позиция. Что должно привлекать в поэтическом движении символистов, так это его дух; только этот дух сделает его плодотворным и долговечным.

Хотя считается, что стихотворения в прозе, эта живопись словом, начинаются с Бертрана, к верлибру ведет длинный, длинный путь продолжительностью в человеческую культуру. Потрясающие откровения легендарных поэтов, Песнь Песней, пророческие книги, в более близкие времена – Донн, Драйден, Гонгора, Новалис, Гофман, Вакенродер, Тик, Лефевр-Демье, Рабб, Морис де Герен, нерегламентированные образцы позднего барокко.

Тревожный, загадочный колорит, тонкий лиризм, психологичность, виртуозность горькой иронии-надежды…

Начиналась эпоха синтеза искусств, провозвестники которой – Босх, Брейгель, Вермеер, Гойя, Домье в живописи, Мильтон, Гофман, Мацуо Басё, де ла Крус, Блейк в искусстве слова – соединяли несоединяемое: звук, краску, страсть и мысль. Вспомним Бодлера, в поисках идеала обратившегося к Делакруа и Константану Гису, или Равеля, кладущего «Ундину» на музыку, или Стерна и По, экспериментирующих в области психологии, или славную плеяду импрессионистов, заново рисующих мир с его воздухом, ветром, трепетом листвы, бликами на воде.

Откуда всё это – частью еще не существующее – мог впитать сын наполеоновского солдата из Дижона, где мог проникнуться стесненный в средствах бургундец духом и колоритом голландских, фламандских, испанских, японских мастеров? Где истоки творческой зрелости этого – невзирая на голод не желавшего прислуживать – инфантильного провинциала, творческой зрелости мирового масштаба?

Таково таинство льющейся гениальности, впитывающей всё из ничего.

Позже скажут: Таинственного Алоизиюса, может быть, и можно попытаться постичь, если отдать себе отчет в той его самоубийственной цельности, при которой он не только писал, но и жил как романтик, жил, как писал, и нашел свое Астапово в больнице Некер в Париже не на девятом десятке, а в 34 года.

Но объяснение ли это – «цельность»? Что такое эта цельность, и что она объясняет? Разве что – мозаичная цельность Великого Пилигрима? Но есть ли бóльшая противоположность, нежели Толстой и Бертран?

Говоря о Бертране, все рано или поздно произносят это трагическое слово – фатум. Покрытый не байроновским флером романтической таинственности или руссоистской инфантильности, а – сермяжный, голодный фатум нелюдимого, замкнутого в себе, больного туберкулезом, беспомощного и голодного поэта из плеяды не умеющих устроиться и приспособиться в этом жестоком и таком человеческом мире чистогана.

Не будем называть имен – они слишком велики и слишком известны – имен великих романтиков, воспевающих отверженных, но искусно пользующихся благами этого мира, – черствых, чопорных, себялюбивых, позорных.

Почему когда двадцатилетний гений приезжает в столицу мира и перед ним распахиваются все двери – Нодье, Гюго, Дешан, Сент-Бёв, библиотека Арсенала, «Сенакль» – почему, когда ему предлагают синекуры, он предпочитает одиночество и независимость? Почему вчерашний юный триумфатор сегодня не имеет, извините, приличных штанов, живет на редкие подаяния и постепенно впадает в то болезненное оцепенение, которое известно лишь отверженным творцам?

Или таков закон: раз гений – неси свой крест?..

Легко бросать камни – работай, трудись! Нация не обязана кормить своих бездельников, поющих песни… Пусть сами собирают своих червяков… Ведь все собирают!..

Да, это правда: он не желал служить, считая, что Франция способна позаботиться об одном своем соловье. И он не раз обращался к родине за вспомоществованием: «Если бы король захотел, о мать моя, о сестра моя…»

А ведь за несчастные 100 франков, полученные от Марии-Амелии, доведенному нищетой до исступления поэту надо было вытерпеть и эти камни-обвинения в попрошайничестве…

Что ж, такова судьба всех Поэтов во все времена: быть славой Отчизны и жить на подаяние. Или умереть… От голода, туберкулеза, пули…

Так всегда: 150 рандюэлевских франков за труд всей жизни и – забвенье…

Его книга так и не была опубликована при жизни и, если бы не старания Давида д’Анже, кто знает, не пополнила бы она скорбную библиотеку навсегда утраченных чудес света.

Бертран – Давиду д’Анже

…Прошло время, а мой час не настал. До сих пор я лишь червь, который дремлет в своей куколке, ожидая, что его либо раздавит нога прохожего, либо луч света дарует ему крылья. «Гаспар из Тьмы», эта излюбленная книга моего сердца, в которой я попытался создать новый жанр прозы, должна дождаться доброй воли Эжена Рандюэля…

Человек, которому я задолжал сотню франков, явился этим утром ко мне, потребовал их с такой настойчивостью и грубостью, которые привели меня в отчаяние. Погруженный в созерцательную жизнь, заточенный, как монах в келье, в кругу своих занятий и искусства, изолированный и никому не известный, я с невыразимо тоскливой болью делюсь с Вами моим горем. Не сможете ли Вы, сударь, одолжить…

Бертран – Давиду д’Анже

О мой отец, о мой друг… Я уже полутора ногами стою в могиле, но спокоен и безропотен, как больной, в котором страсть угасает одновременно с жизнью. Если трактат о бессмертии души не лежит у меня под подушкой, то он здесь, у меня в сердце. Я жду и ни на что не рассчитываю…

Мне десять раз приходилось собираться с силами, чтобы написать это письмо. И вот я в изнеможении вновь падаю на свою подушку. О, я изнемог до конца.

Его единственным спасением была смерть…

Что тебе всё это, если и бессонница

На жестком одре агонии

Творит для тебя восточные миры!..

Пусть настоящее отрицает и оскорбляет,

Настанет день, и Муза моя будет благословенна.

Несчастье – мой пьедестал.

Музыка слова

…Выхваченный из нестройного потока жизни малый ее кусочек у Бертрана не столько описан, сколько воспроизведен во всей своей первозданной трепетности и своевольной игре.

С. Великовский

Эта рукопись поведает вам сколько инструментов испробовал я, прежде чем нашел тот, что издает чистый и выразительный звук, сколько кистей я извел, прежде чем заметил на полотне слабые признаки светотени. Здесь приведены, быть может, новые основы гармонии и красок – единственный итог ночных бдений и единственная за них награда.

Искать секрет его мастерства в форме – аллитерации, ассонансе, акустике, мелодике, игре глагольными временами, проценте существительных – только начало пути, ведущего к самому главному – поэтической многозначности, полисемии, музыкально-художественному плюрализму.

Мы не пойдем по пути изучения внутреннего устройства «версе» Бертрана – это наука, а не сущность поэзии. Сколь ни важны его техника, его парадоксальное сочетание статичности и поэтического динамизма, его рефрены или эффект сближения символов, расчлененность или артикулированность композиции – все это только ноты, только краски, с помощью которых творилась поэтически-музыкально-художественная неповторимость феномена, именуемого «Алоизиюс Бертран».

Именно он предвосхитил назревающую потребность поэзии в верлибре, гибкость которого открывала простор для передачи сложнейших и тончайших поэтических чувств и символов, не ограничивая выразительных возможностей слова.

Значимость «алхимии слова», почерпнутой Рембо у Гаспара из Тьмы, – даже не в экспрессии, выразительности и неповторимости, – но в бесконечном несказанном разнообразии настроения, живописности, органичности и картинности: погруженности в саму поэтичность.

Это неописуемо словами, другими словами. Даже таланта Теодора Адорно мало для изображения гения Арнольда Шёнберга – нужен сам Шёнберг!

А вы, о женщина, растрепавшая шелковую ткань моей жизни! Если в истории моей любви и был обманщик – так это не я, если кто-то обманут – так не вы!

Где душа твоя, я ее оседлаю! – Душа моя – кобылка, охромевшая от дневных трудов; теперь она отдыхает на золотистой подстилке сновидений.

Почтенные персонажи готического гобелена, тронутого ветром, учтиво раскланялись друг с другом, и в комнату вошел мой прадед – прадед, умерший уже почти восемьдесят лет тому назад.

Он всю ночь шептал молитвы, ни на минуту не разомкнул рук, крестообразно сложенных на лиловом шелковом кафтане, ни разу не обратил взгляда на меня, своего потомка, лежащего в его постели, в запыленной постели с балдахином!

И я с ужасом заметил, что глаза у него пустые, хоть и казалось, будто он читает, что губы его неподвижны, хоть я и слышал, как он молится, что пальцы его – обнаженные кости, хоть на них и сверкают драгоценные каменья.

И я не в силах был понять – бодрствую я или сплю, сияет ли то луна или Люцифер, – полночь ли теперь или занимается заря.

Из парадоксальности средств и слов – осознанно ли, ненамеренно ли – он творил экспрессию для других, наши чувства и переживания, звучащую в нас музыку – разную в каждом, наши ассоциации, настроения, озаренность («Вот собор, который спускается вниз, в озеро, которое поднимается вверх!») и, – может быть, самое главное – череду восходящих выше и выше творцов, по эстафете передающих звучащую таинственность, которой ничто не страшно – ни скальпель лингвистической философии, ни малость поклонников, ни штампы критики, ни хвала, ни осквернение, ни… мы.

В сущности, – на это почти никто не обратил внимания – стихотворной прозой-музыкой Бертрана начинается европейская традиция потока сознания, пусть еще не осознанный синтез слова, глубинной психологии и человеческой глубины (Джойс), синтез поэзии и прозы (Лотреамон, Кро, Жакоб), проникновенной правдивости (Бодлер), ассоциативной виртуозности и экстатичности (Рембо и Верлен).

В. Брюсов считал, что значение писателя определяется количеством написанного «в стол», оставшегося в рукописи. Модный – это, как правило, посредственный, умеющий все завершить, все напечатать. «Гений жаждет сделать слишком многое и многое написанное признает не достойным себя». Вот почему «посмертное», не изданное при жизни, имеет больше шансов уйти в вечность.

Хотя Бертран ничто не считал завершенным, к этой его незавершенности, как к роднику, припадали идущие за ним. Бодлера влекла многомерная абстракция поэтического потока сознания, Лотреамона и Рембо – свобода и нерегламентированность формы, разрушающие определенность содержания и традиционную образность, Малларме – беспредметная чистота, расширяющая поэтический простор.