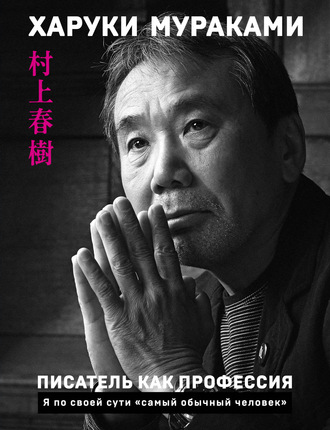

Харуки Мураками

Писатель как профессия

Волшебный момент – откровение?

В 1978 году ясным апрельским днем я отправился на стадион Дзингу посмотреть бейсбольный матч, которым в тот год открывался сезон Центральной лиги. Играли «Якультские ласточки» против «Хиросимских карпов». Все начиналось в час дня. Я тогда активно болел за «Ласточек» и жил неподалеку от стадиона Дзингу, где они тренировались, поэтому обычно добирался на игру пешком. «Ласточки» были слабой командой, со скромным бюджетом. У них не было ни одного звездного игрока. Разумеется, популярностью они не пользовались. Первый матч сезона, а в аутфилде[10] не было вообще никого. Я полеживал на стадионе один-одинешенек с банкой пива в руке и наблюдал за игрой. В те времена аутфилд на стадионе Дзингу представлял собой поросший травой холм безо всяких скамеек. Я помню, что на меня накатило отличное настроение. Небо было чистым, без единого облака, пиво – вполне себе холодным; на фоне зеленой травы, по виду которой я уже успел соскучиться, белые мячи выделялись как-то по-особенному отчетливо. Все-таки бейсбол нужно смотреть именно на поле. Каждый раз заново в этом убеждаюсь.

В нападении первым у «Якультских ласточек» был худенький, никому не известный игрок Дэйв Хилтон, только-только приехавший из Америки. Четвертым – Чарли Мануэль, который потом прославился как тренер команды «Филадельфия Филлис». В то время он был по-настоящему мощным и неустрашимым дэтером. Японские бейсбольные фанаты прозвали его «Красным Дьяволом». Первым питчером у «Хиросимских карпов» в той игре, кажется, был Такахаси Сатоси. А у «Ласточек» – Ясуда. Во второй половине первого иннинса подачу Такахаси Хилтон отбил в левую часть поля и сделал дабл – успел добежать до второй базы. Это был отличный дабл. Резкий, приятный звук удара битой по мячу отозвался эхом, разнесшимся по стадиону. Послышались редкие аплодисменты. И тут ни с того ни с сего, вообще без всякой связи с происходящим, я вдруг подумал, что ведь и я тоже могу написать роман.

Я отлично помню, что я почувствовал в этот момент. Будто что-то мягко спустилось ко мне с небес, и я осторожно принял это обеими руками. Почему, по какому случаю оно снизошло на меня, упало в мои ладони – я не знал. И сейчас тоже не знаю. Неважно по какой причине, главное – это произошло. Даже не знаю, как такое назвать. Откровение? В английском есть слово epiphany, что означает «прозрение», «внезапное проникновение в сущность вещей». То есть в один прекрасный день вам внезапно является нечто, полностью меняющее картину мира. Именно это и произошло со мной в тот апрельский послеполуденный час. Как только первый бьющий «Якультских ласточек» Дэйв Хилтон зарядил свой стремительный дабл на стадионе Дзингу, моя жизнь изменилась до неузнаваемости.

Когда матч закончился (я точно помню, что «Ласточки» выиграли), я сел в электричку и поехал в магазин канцтоваров. Купил линованную писчую бумагу и перьевую ручку («Сейлор» за две тысячи иен). В те времена текстовые процессоры, не говоря уж о персональных компьютерах, были не так уж распространены, и приходилось писать от руки – иероглиф за иероглифом. Но в этом занятии было что-то освежающее. Будоражащее. Я уже и не помнил, когда последний раз писал перьевой ручкой на линованной бумаге, вписывая каждый иероглиф в отдельный квадратик.

Ночью, после работы в баре, я сел за кухонный стол и начал писать. Я не останавливался всю ночь, потому что, кроме этих нескольких часов до рассвета, у меня почти не было другого свободного времени. Где-то через полгода я закончил свою первую вещь – «Слушай песню ветра» (вначале у нее было другое название). Когда был готов черновик рукописи, бейсбольный сезон как раз заканчивался. Кстати, «Ласточки» в тот год стали чемпионами Центральной лиги, а потом еще и обыграли «Смельчаков Ханькю» – команду с самыми сильными питчерами в Японской лиге. Это был поистине волшебный, восхитительный сезон.

О выработке стиля

В романе «Слушай песню ветра» было около двухсот страниц. Небольшое произведение, но на него ушло немало времени и сил. Как уже говорилось раньше, у меня не было досуга как такового, кроме того, я не знал, как пишут прозу, как к ней подступиться. Я обожал русские романы и перечитал кучу пейпербеков[11] на английском, а вот с современной японской классикой (которую сейчас называют «чистой», высокой литературой), как оказалось, был знаком очень выборочно. Я плохо представлял себе, что сейчас в Японии читают и каким языком пишут. Так что для начала попробовал писать в соответствии с собственными, непонятно на чем основанными представлениями о современной прозе. Написанный роман не вызывал у меня никакого энтузиазма. «Э-эх, что ж делать-то?» – думал я в печали. По форме текст был определенно прозой, но читать это было неинтересно, и с последней перевернутой страницей вообще ничего не оставалось ни в уме, ни в сердце. А если такое ощущает автор текста, то что уж говорить о читателях. «Значит, у меня однозначно нет таланта», – решил я и окончательно расстроился. Если бы со мной еще не оставалось прозрение, я бы все бросил ровно вот на этом месте. Но мне казалось, я до сих пор держу в руках нечто снизошедшее ко мне в аутфилде стадиона Дзингу.

Я еще раз хорошенько все обдумал и понял: совершенно естественно, что у меня не получается писать. Я же за всю жизнь сочинять даже и не пробовал, неудивительно, что с первой попытки шедевр не получился. Кроме того, у меня не получается написать хорошо как раз потому, что я слишком стараюсь изобразить «хорошую» литературу, которая была бы «похожа на роман». «Надо отбросить, – сказал я себе, – эти закоснелые, заранее установленные концепции: роман, литература… Надо просто описывать, что ты думаешь и чувствуешь, в такой манере, как тебе нравится. Разве плохой подход?»

Только вот сказать легко, а сделать – гораздо труднее. По крайней мере для человека, который прежде никогда в жизни не писал прозу, это трудновыполнимо. Чтобы в корне перестроить творческий замысел, я сменил тактику – убрал с глаз долой бумагу и перо. Потому что, когда они лежат перед глазами, даже поза как-то сама собой становится «литературной», не говоря обо все остальном. Вместо них я извлек на свет из шкафа пишущую машинку Olivetti с латинской раскладкой. На ней-то я и начал печатать свой «роман», по-английски. Мне было все равно, о чем писать, и я выбрал тему «необычные явления».

Разумеется, английский я знал только до известной степени. Я мог использовать при письме ограниченное количество слов и грамматических конструкций, но выбора у меня не было. И конечно, я писал короткими предложениями. Какими бы сложными ни были мысли, теснившиеся у меня в голове, я должен был выразить их этими скудными средствами. Я заменял сложные слова и конструкции простыми, перефразировал идеи так, чтобы они становились предельно ясными, и очищал описания от языковых украшений и мишуры. Мне были нужны компактность и лаконизм, чтобы все поместилось в ограниченное по размеру повествование. Получился довольно дикий текст. Но пока я с ним возился, пока бился над каждым словом, я поймал ритм – ритм моей собственной прозы, который родился в процессе работы.

Так как я вырос в Японии и с детства говорил на родном языке, огромное количество японских слов, выражений, языковых моделей сформировали особый контент, которым я, словно информационная система, был забит доверху. Когда мне нужно выразить словами какое-то редкое явление или сложное чувство, весь этот контент приходит в хаотичное движение, из-за чего даже случаются сбои в работе системы. Но когда ты пытаешься писать на иностранном языке, хаоса не происходит, потому что иноязычного контента в твоей системе гораздо меньше. Вот что я обнаружил: если эффективно использовать имеющийся скудный вокабуляр, научиться его верно комбинировать, то с помощью умелого манипулирования такими комбинациями можно выразить очень многие и чувства, и мысли. То есть я понял, что вовсе не обязательно использовать сложные, непонятные слова и красивые, эффектные выражения.

Уже значительно позднее я обнаружил, что у писательницы Аготы Кристоф есть несколько замечательных произведений, в которых использован похожий прием. Кристоф родилась в Венгрии, но во время беспорядков 1956 года попросила убежища в Швейцарии и там, наполовину вынужденно, начала писать на французском, потому что прозой на венгерском прокормиться было невозможно. Французский не был для нее родным, она выучила его (точнее, пришлось выучить). Но, творя на неродном языке, она сумела обрести особый стиль, собственную интонацию. Сочетания коротких предложений создают отличный ритмический рисунок, они использованы очень точно – текст получается динамичным, описания убедительными. Кристоф вроде и не пишет напрямую о важных вещах, но они упрятаны внутрь повествования, и за счет этого создается атмосфера таинственности. Я впервые прочел ее роман с чувством узнавания, хотя, конечно, вектор ее произведений отличен от моего.

В общем, я с огромным интересом открыл для себя эффект «иностранного языка» в прозе и, когда освоил письмо в собственном ритме, убрал пишущую машинку и снова взялся за писчую бумагу и вечное перо. Я сел за стол и начал делать «перевод» написанного по-английски – там было примерно с одну главу – на японский. Это был не точный подстрочник, а скорее свободное «переложение», в процессе работы над которым я нашел новый стиль – мою индивидуальную авторскую манеру. Я понял, как мне нужно писать прозу на японском. Как будто пелена с глаз спала, такое было ощущение.

Но в чем именно состоит особенность «переводного стиля»?

Иногда мне говорят, что стиль моей прозы похож на переводной. Но в чем именно состоит особенность «переводного стиля»? Это еще один вопрос, на который я не могу толком ответить. Мне кажется, что, с одной стороны, это верное наблюдение, а с другой стороны – ошибочное. Да, первую главу «Слушай песню ветра» я действительно в прямом смысле «перевел» на японский, так что употребление подобного термина кажется логичным, но на самом деле это всего лишь проблема выбора инструмента. «Перевод» понадобился, чтобы выработать нейтральный, без излишнего украшательства стиль. Я не ставил себе цель использовать японский язык, лишенный «японскости»; я хотел найти язык, как можно более далекий от литературного (то есть «высокой литературы»), обрести индивидуальный, естественный голос, которым я смогу «рассказывать» свои романы. Ради этого я готов был решиться на отчаянный шаг. То есть получается, что на тот момент японский язык являлся для меня всего лишь функциональным инструментом.

Некоторые, возможно, увидят в этом оскорбление языка. Критики и на самом деле упрекали меня в этом. Но язык – штука выносливая. За долгую историю своего существования он накопил достаточно силы и гибкости, и как бы грубо с ним ни обращались, его самость от этого нисколько не страдает. Испытывать возможности языка любым мыслимым способом, расширять по мере сил рамки его эффективности – это привилегия, особое право, дарованное писателям. Если у писателя нет тяги к лингвистическим приключениям, он не сможет создать ничего нового. Для меня и сейчас язык в каком-то смысле продолжает оставаться инструментом. И я верю, что всестороннее изучение именно инструментальной стороны японского несомненно сыграет роль в его развитии и обновлении.

В общем, взяв на вооружение обретенный мной новый стиль, я переписал уже готовый «неинтересный» текст с головы до хвоста. Сюжет остался почти таким же, но выразительные средства изменились до неузнаваемости, и впечатление текст производил теперь совсем другое. Так и появился роман, известный сейчас под названием «Слушай песню ветра». Нельзя сказать, чтобы я был так уж доволен результатом. Все-таки эта вещь была «переписана» с другого текста, она вышла сыроватой, и я видел, как много в ней недостатков. Мне удалось выразить всего двадцать, ну, может, тридцать процентов от того, что хотелось сказать. Но я смог не абы как довести начатое до конца, и это стало для меня очень важным свершением, огромным шагом. Я сумел найти личный, подходящий именно мне способ «ответить» на испытанное мной прозрение.

Когда я пишу прозу, я чувствую, что не столько сочиняю текст, сколько играю музыку. И я поддерживаю в себе это чувство все эти годы. Наверное, я пишу не головой, не интеллектуально, а исходя из физических ощущений. Я держу ритм, нахожу красивые созвучия, верю в силу импровизации. В итоге, когда я ночью сидел за кухонным столом и писал роман (или нечто напоминающее роман) в моем обретенном стиле, я испытывал такое же воодушевление, какое чувствует ребенок, когда ему достается новенький «набор для творчества». В общем, было здорово! И еще, это занятие отлично помогало мне заполнять пустоту в сердце, которую я начал ощущать к тридцати годам.

Вы бы сразу поняли, о чем я говорю, если бы могли сравнить тот первый неинтересный текст с итоговым романом «Слушай песню ветра», но, к сожалению, я его уничтожил. Я и сам уже почти не помню, каким он был. Надо было его оставить, конечно, но я же не думал, что он может когда-нибудь мне понадобиться, и спокойно выкинул черновик в мусор. Однако я четко помню, что, пока я его писал, особой радости не испытывал, потому что стиль и интонация были неестественные, не мои. Это все равно что заниматься спортом в одежде, которая не подходит тебе по размеру.

Жизнь – очень странная штука

Редактор журнала «Гундзо» позвонил мне и сказал: «Мураками-сан, произведение, которое вы прислали на конкурс, вошло в шорт-лист премии для начинающих авторов». Было весеннее воскресное утро. С того памятного матча на стадионе Дзингу прошло около года. Мне уже исполнилось тридцать. Кажется, звонок раздался в начале двенадцатого, но я еще сладко спал, так как ночью работал дольше обычного. Трубку-то я взял, но спросонья никак не мог понять, что пытается донести до меня собеседник. Честное слово, к тому моменту я уже успел забыть, что отправлял рукопись в редакцию «Гундзо». С тех пор как я закончил произведение и передал его в надежные руки, желание писать у меня совершенно пропало. К тому же я и предположить не мог, что написанный или, вернее, переписанный наскоро под влиянием момента роман может попасть в короткий список. Я даже копию с текста не снял перед отправкой. Если бы не шорт-лист, то исчезла бы она навсегда. Тогда я бы, наверное, никогда больше ничего и не написал. Если вдуматься, жизнь – очень странная штука.

По словам редактора, в короткий список премии вошли пять произведений (включая мой роман). «Ого», – подумал я, но не особо разволновался, возможно, потому, что был очень сонным. Я вылез из кровати, умылся, переоделся, и мы с женой пошли прогуляться. Когда мы шли по Мэйдзи-дори[12] мимо районной начальной школы, я увидел в тени возле кустов почтового голубя.

Оказалось, он повредил крыло и не мог летать. Мы подобрали его. На ноге у птицы было металлическое кольцо. Я взял голубя обеими руками и понес его на ближайший полицейский пост рядом с жилым комплексом «Аояма Додзюнкай» на проспекте Омотэсандо (сейчас на его месте стоит торговый центр «Омотэсандо Хиллз»). Я шел по одной из внутренних улиц Харадзюку. Я чувствовал тепло раненой птицы, которая подрагивала в моих руках. Воскресенье выдалось погожим; деревья и дома, витрины магазинов – все было залито сверкающими лучами весеннего солнца. И в этот момент мне стало предельно ясно, что я совершенно точно получу литературную премию и стану писателем. Возможно, весьма успешным. Это смахивало на нахальство, но почему-то я был уверен, что именно так все и произойдет. А как иначе? Логики здесь не было никакой, только что-то вроде интуиции.

Я до сих пор отчетливо помню ощущение, которое испытал тридцать с чем-то лет назад на стадионе Дзингу в послеполуденный час, весной, сидя на травке в аутфилде, – будто держу в руках что-то, сошедшее ко мне с небес. Но мои ладони также сохранили память о слабом тепле раненого голубя, подобранного годом позже у начальной школы Сэндагая, тоже после полудня. Когда я задумываюсь, что значит для меня «писать прозу», я вспоминаю оба этих эпизода и пережитые тогда чувства. Память об этих случаях – это память о вере в «нечто особенное», что делает меня мной, и о постоянном поиске возможностей для укрепления и поддержания этой веры. Я до сих пор храню в себе те чувства и очень этому рад!

Что бы такого сегодня написать?

Я писал первую вещь в свое удовольствие, и пока я ее создавал, у меня было отличное настроение. С тех пор ничего не изменилось. Каждый день я встаю с утра пораньше, варю себе кофе, наливаю его в большую чашку, ставлю ее на рабочий стол и сажусь за работу. Сначала включаю компьютер (в этот момент иногда понимаю, что соскучился по стандартной писчей бумаге и любимому старому «монблану» с широким пером). А потом начинаю прокручивать в голове разные мысли, выбирая, чего бы этакого сегодня написать. Это – настоящее счастье. Письмо никогда не было для меня «преодолением трудностей», и (к счастью) я никогда не оказывался в трудном положении прозаика, который не может ничего придумать. То есть я считаю, что если писать не в радость, то и смысла заниматься прозой нет. Я никогда не соглашусь с мнением, что над романом нужно работать «в поте лица своего». На мой взгляд, проза – это бьющий источник, она должна изливаться потоком. И так ее и следует переносить на бумагу.

Я вовсе не считаю себя гением и даже не уверен, что у меня есть какой-то особый талант. Но так как я уже больше тридцати лет зарабатываю на жизнь писательским трудом, все же нельзя сказать, что у меня нет вообще никаких способностей. Видимо, здесь дело в каких-то индивидуальных качествах и склонностях. Но какая мне польза сидеть и размышлять об этом? Пусть этим занимается кто-нибудь другой, если такое вообще кому-то да нужно.

В течение всех этих лет самой важной для меня была (и остается таковой) моя абсолютная уверенность в том, что шанс написать роман, стать прозаиком был дан мне свыше какой-то неведомой силой. Я сумел ухватить этот шанс, и мне досталась толика счастья. Я могу судить лишь постфактум, исходя из результата, но получается, будто право стать писателем было даровано мне кем-то, уж не знаю кем. И за это я ему искренне и безгранично благодарен. Я буду бережно охранять свое право, как оберегал раненого голубя, продолжая писать романы и получая удовольствие от творческого процесса. А там уж будь что будет.

Беседа третья

О литературных премиях

Что такое вообще литературная премия?

Мне хотелось бы поговорить о литературных премиях. Начну с конкретного примера – премии имени Рюноскэ Акутагавы (или просто премии Акутагавы). Так как речь частично пойдет о «секретах кухни», и к тому же разговор будет касаться непосредственно меня – рассказывать мне будет непросто. Однако я все же предпочел бы затронуть здесь эту тему, хотя и уверен, что буду понят неправильно. Тем не менее я не боюсь этого. Думаю, так будет лучше. На примере премии Акутагавы, как мне кажется, я смогу показать, что такое вообще литературная премия. А еще, беседа о писательских наградах – это, конечно, разговор о том, как устроены литература и жизнь вокруг нее.

Я не получил премию Акутагавы

Сперва коснусь некой публикации в колонке одного литературного журнала. Среди прочего там говорилось следующее: «…премия Акутагавы будто заколдована – некоторые из тех, кто не получил награду, громогласно возмущаются, но от этого ее репутация только растет; другие – например, Харуки Мураками, – не став ее лауреатом, дистанцируются от литературных кругов, но авторитет премии только крепнет». Автором колонки указан Юю Сома («Безмятежный из клана Сома»), и очевидно, что это чей-то псевдоним.

Я и правда в далеком прошлом, более тридцати лет назад, дважды выдвигался на премию Акутагавы. И оба раза премию я не получил. Как верно замечает автор, я действительно держусь на некотором отдалении от так называемых «литературных кругов». Но дела обстоят так не потому, что я не получил (или не смог получить) премию Акутагавы, а потому, что у меня с самого начала не было ни интереса, ни нужной эрудиции, чтобы влиться в эти самые круги. И мне не нравится, что меня ставят в трудное положение, усматривая причинно-следственную связь без всякого на то основания между двумя совершенно самобытными фактами.

Ведь найдутся же люди, которые прочитают вышеупомянутый отрывок и сделают вывод: «Так вот оно что! Харуки Мураками просто не смог получить премию и поэтому на всю дальнейшую жизнь ушел из литературных кругов». Хуже того, это даже может стать общепринятым мнением. Вообще-то я всегда считал, что в разговоре о писательстве умение не путать умозрительные предположения и факты – это основа основ, разве не так? С другой стороны, раньше говорили, что литературные круги меня не приняли, а теперь говорят, что я сам от них дистанцировался, так значит, это больше повод для радости…

Одна из причин, по которой я держусь на расстоянии от литературной элиты, состоит, как мне кажется, в том, что я совсем не собирался быть прозаиком. Я жил самой обычной жизнью самого обычного человека, потом вдруг что-то произошло, и я написал роман, который неожиданно получил премию для начинающих писателей. Я и понятия не имел, что представляют собой такие базовые вещи, как литературные круги и премии. К тому же поначалу у меня была другая основная профессия, я целыми днями был ею занят. Даже на самые необходимые вещи времени катастрофически не хватало. Если бы вдруг я раздвоился или, скажем, отрастил себе еще пару рук, все равно не факт, что я бы успевал сделать все, что хотелось. С одной парой рук вообще мало что удавалось успеть, почти ничего из необязательного досуга. Когда я стал профессиональным писателем, в теории свободного времени стало больше, но по некоторым причинам я сменил образ жизни, начал рано ложиться и рано вставать, регулярно заниматься спортом и из-за этого почти перестал куда-нибудь выходить по вечерам. В квартале Голден Гай на Синдзюку[13] я так и не побывал. Хотя я ничего не имею против этого квартала, как и против литературного бомонда. Просто тогда у меня реально не было ни времени, ни жизненной необходимости заниматься чем-то подобным.

Теперь о премии Акутагавы. Я не знаю, «заколдована» она или нет, крепнет у нее авторитет или не крепнет, да и вообще я об этом не особо задумывался. Я плохо представляю, кто на сегодняшний день стал ее лауреатом, а кто – нет. Мне и раньше это было не так уж интересно, а сейчас, пожалуй, еще меньше. Если, по предположению автора журнальной колонки, тут замешано колдовство, то лично меня оно совсем не коснулось. Может, что-то пошло не так и колдовские силы повернули в другую сторону, так до меня и не долетев.