Геннадий Старшенбаум

Детская психосоматика. Подробное руководство по диагностике и терапии

Диагностические критерии DSM-5

Чтобы соответствовать диагностическим критериям расстройства аутистического спектра, у ребенка должны быть стойкие дефициты в каждой из трех областей социального общения и взаимодействия плюс по крайней мере два из четырех типов ограниченного, повторяющегося поведения.

А. Устойчивый дефицит социальной коммуникации и социального взаимодействия в различных контекстах, о чем свидетельствует следующее (в настоящее время или в истории):

1. Дефицит социально-эмоциональной взаимности, начиная, например, от ненормального социального подхода и отказа от нормального диалога до уменьшения разделения интересов, эмоций или аффектов и неспособности инициировать социальное взаимодействие или ответить на него.

2. Дефицит невербального коммуникативного поведения, используемого для социального взаимодействия, например, от плохо интегрированного вербального и невербального общения до нарушений зрительного контакта и языка тела или дефицита понимания и использования жестов, полного отсутствия мимики и невербального общения.

3. Недостатки в развитии, поддержании и понимании отношений, начиная, например, от трудностей, связанных с адаптацией поведения до трудностей в совместном творческом процессе игры или в поиске друзей и отсутствия интереса к сверстникам.

B. Ограниченные, повторяющиеся модели поведения, интересов или деятельности, которые проявляются по крайней мере двумя из следующих, в настоящее время или исторически:

1. Стереотипные или повторяющиеся движения, стереотипии при использовании предметов или речи (например, простые двигательные стереотипы, выстраивание игрушек в ряд или переворачивание предметов, повторение услышанных слов, своеобразные, непонятные фразы).

2. Настойчивость в единообразии, негибкое соблюдение распорядка или ритуальных моделей вербального или невербального поведения (например, крайнее недомогание при легких симптомах, трудности с изменениями привычного порядка, жесткие модели мышления, ритуалы приветствия, необходимость выбирать один и тот же маршрут или есть одну и ту же пищу каждый день).

3. Сильно ограниченные, фиксированные интересы, аномальные по интенсивности или фокусу (например, сильная привязанность к необычным объектам или озабоченность ими, чрезмерно ограниченные или настойчивые интересы).

4. Повышенная или пониженная реактивность к сенсорным стимулам или необычный интерес к сенсорным аспектам окружающей среды (например, очевидное безразличие к боли и температуре, неблагоприятная реакция на определенные звуки или особенности поверхности объектов, чрезмерное обнюхивание или прикосновение к ним, фиксация взгляда на световых эффектах или движущихся объектах).

C. Симптомы должны присутствовать в раннем периоде развития (но могут не проявиться полностью до тех пор, пока социальные требования не превысят ограниченные возможности, или могут быть замаскированы усвоенными стратегиями в более поздней жизни).

D. Симптомы вызывают клинически значимые нарушения в социальных, профессиональных или других важных областях текущего функционирования.

E. Эти нарушения нельзя лучше объяснить умственной отсталостью (нарушением интеллектуального развития) или общей задержкой в развитии.

Диагноз расстройства аутистического спектра следует рассматривать только в том случае, если имеется заметное и стойкое отклонение от ожидаемого диапазона способностей и поведения в этих областях, учитывая возраст человека, уровень его интеллектуального функционирования и социокультурный контекст.

Многие дети проходят этапы повторяющихся игр и сфокусированных интересов как часть типичного развития. У застенчивых или поведенчески ограниченных детей, подростков или взрослых социальные взаимодействия могут быть ограниченными. Однако модели поведения, характеризуемые повторением, рутиной или ограниченными интересами, не свидетельствуют о РАС, если нет также свидетельств нарушения взаимного социального взаимодействия и социального общения.

Дифференциальная диагностика

В дифференциации нуждаются расстройства аутистического спектра (РАС) и расстройство интеллектуального развития, при котором на первом месте отмечается равномерное тотальное недоразвитие высших психических функций. У детей с расстройством интеллектуального развития с аутистическими чертами (например, при синдроме Дауна, Ретта и др.) аутизм как негативный синдром характерен только для определенных этапов течения болезни. Нейрофизиологическими маркерами синдрома атипичного аутизма является отсутствие альфа-ритма[8] в ЭЭГ на протяжении болезни. Тетаритм[9] является ведущей формой активности.

Расстройство развития речи и языка проявляется в постоянных трудностях в освоении и использовании языка и речи (устной или письменной) из-за недостатка понимания языка или произношения. Отмечается быстрая, беспорядочная и аритмичная речь с повторениями слогов и слов, пропусками окончаний слов, гримасами и движениями головы. Сходство с РАС состоит в нарушении общения, избегании речи или определенных слов.

Расстройство дефицита внимания с гиперактивностью отличается невнимательностью к тому, что не вызывает интереса или не обеспечивает награды, неусидчивостью, чрезмерной двигательной активностью и импульсивностью. Коммуникативная активность избыточна в отличие от ее дефицита при РАС.

У детей со стереотипическим двигательным расстройством, как и у детей с РАС, наблюдаются повторяющиеся, часто ритмичные, произвольные бесцельные движения. Однако при этом нет типичных проявлений РАС: недостатка социального взаимодействия, качественных нарушений общения и специфических интересов.

РАС нужно отличать от реактивного расстройства привязанности в результате отсутствия родительской заботы и тяжелой педагогической запущенности. У этих детей отмечаются коммуникативные нарушения в форме «депривационного парааутизма». В то же время у них нет стереотипного поведения и специфических интересов, отсутствует выраженная диссоциация в развитии, а задержка развития является равномерной и обратимой.

Дети с избирательным мутизмом постоянно не могут говорить в определенных ситуациях, как правило, в школе, но демонстрируют адекватную языковую компетенцию в других социальных ситуациях, как правило, дома.

Следует дифференцировать РАС и органические заболевания мозга, при которых неврологическое обследование, данные нейровизуализации[10], наличие двигательных нарушений, снижение когнитивных функций могут быть решающими в отграничении расстройств аутистического спектра от органических нарушений при энцефалите, опухоли мозга, эпилепсии, черепно-мозговой травме. РАС следует отличать также от дефектов органов чувств (слуха, зрения). Для детей с такими расстройствами характерны сохранность эмоциональной сферы при тотальной задержке психического развития с изменением последовательности, ритма и темпа процесса созревания психических функций.

Клиника и течение

По наблюдениям Г. Н. Шимоновой и др., 2014, у детей с РАС после 3 месяцев отмечались вздрагивание, оживление рефлексов, нарушение цикла «сон-бодрствование». К 6 месяцам развивались выраженные нарушения сна: ночные крики, бессонница, ночные бдения, ночная еда, ночной террор, страхи при засыпании и паника при пробуждении и др. Нарушения биоритма «сон-бодрствование» сохранялись до 1 года и старше. Выявлялась выраженная гиперчувствительность – кожная, слуховая, кончиков пальцев. Проявлялась негативная реакция на пеленание, купание, подстригание ногтей, волос.

Наблюдались расстройства терморегуляции, покраснение или бледность лица, характерные сосудистые пятна, преходящий цианоз, обильная потливость кистей и стоп. Отмечались срыгивание, повышение перистальтики кишечника, урчание, метеоризм, запоры, жидкий стул и частое мочеиспускание. Характерными были приостановки дыхания и глубокие вдохи, сердечная аритмия и учащенное сердцебиение.

Сосательный рефлекс сохранялся после обычных 6–9 месяцев. Дети все тянули в рот, сосали палец, облизывали и закусывали губы при волнении, испытывали затрудненность в жевании и глотании твердой пищи, предпочитали запивать пищу, у них отмечалось избыточное слюноотделение с пузырями слюны у рта.

Отмечались медленные толчкообразные движения глазных яблок при прослеживании, недостаточность содружественных движений глаз, возможность изолированного движения глазного яблока, застывание взора.

Дети позднее обычного срока переворачивались, садились, начинали ходить. Они производили вычурные движения пальцами рук, совершали движения, напоминающие жевательные, застывали в одной позе и оказывали очень слабое равномерное сопротивление попыткам изменить ее (восковидная гибкость).

Наблюдалось избыточное разгибание суставов, в более поздние сроки – ходьба на носочках, манежный и челночный бег, ходьба в развалку, нагнув спину («уткой»), разбрасывая ноги.

Как отмечает Н. В. Симашкова, 2020, большинство детей с РАС полностью отказывались от грудного вскармливания и часто их кормили только ночью из бутылки жидкой пищей. В то же время сосательный рефлекс сохранялся у них до 2,5–3 лет, а формирование навыков жевания задерживалось до 3–3,5 лет. При кормлении дети были вялыми, быстро уставали. При введении прикорма появлялась особая чувствительность к пище, имеющей неоднородную консистенцию.

Некоторые дети могли заглатывать пищу кусками, без предварительного пережевывания. Но чаще они подолгу удерживали пищу за щекой, долго ее пережевывали, а затем выплевывали. При докармливании повторно возникало срыгивание с усилением возбуждения.

Предпочтение отдавалось, как правило, одному виду пищи, и лишь спустя 1–3 месяца пища заменялась на другой вид. Дети оказывались от мяса, овощей и фруктов, требовали пищу, которую не надо жевать. На фоне пика заболевания полностью отказывались не только от еды, но и от приема жидкости.

Дети не могли научиться пользоваться столовыми приборами (не удерживали ложку, чашку), отказывались принимать помощь взрослых в освоении двигательных навыков. Речь была преимущественно смазанной, с повторениями слов и фраз.

Кататонические расстройства носили «гиперкинетический» характер: бег по кругу, вдоль стены, из угла в угол, подпрыгивания, раскачивания, карабканье наверх, медленные, извивающиеся движения кистях и стоп, потряхивания кистями, ходьба с опорой на пальцы ног. Отмечались стереотипные действия: долгое сосание соски, сосание пальцев и кисти, обкусывание ногтей, вырывание волос, раскачивание и мастурбация.

Клиническая диагностика

Признаки расстройства аутистического спектра

В раннем возрасте:

• отсутствие единичных слов в возрасте 16 месяцев;

• отсутствие фразы из двух слов в 2 года;

• отсутствие невербальной коммуникации (в частности, указательного жеста) в 12 месяцев;

• потеря речевых или социальных способностей.

В дошкольном возрасте:

• отсутствие речи или задержка ее развития;

• особый зрительный контакт: не частый и очень короткий либо долгий и неподвижный, редко прямой в глаза, в большинстве случаев периферический;

• трудности в имитации действий;

• выполнение однообразных действий с игрушками, отсутствие творческой игры;

• отсутствие социальной реакции на эмоции других людей, отсутствие изменения поведения в зависимости от социального контекста;

• необычная реакция на сенсорные раздражители;

• любая озабоченность по поводу социального или речевого развития ребенка, особенно при наличии необычных интересов, стереотипного поведения.

В школьном возрасте:

• отсутствие интереса к другим людям, контактов со сверстниками;

• большой интерес к неодушевленным предметам;

• отсутствие потребности в утешении в ситуациях психологической необходимости;

• наличие сложностей с ожиданием в социальных ситуациях;

• неспособность поддерживать диалог;

• увлеченность одной темой;

• выполнение видов деятельности, наполненных малой креативностью и фантазией;

• сильная реакция на изменения в привычном ежедневном графике;

• любая озабоченность по поводу социального или речевого развития ребенка, особенно при наличии необычных интересов, стереотипного поведения.

Обследование ребенка включает следующие шесть элементов (Гринспен С., 2018):

1. Два или более 45-минутных сеанса клинических наблюдений за тем, как ребенок взаимодействует со своими родителями или воспитателями (или с теми и другими); в частности, специалист в процессе наблюдения чему-то обучает ребенка, чтобы выявить наивысший уровень его функционального развития. (Если сообщения родителей расходятся с наблюдениями специалиста, требуется больше двух сеансов.)

2. История дородового и послеродового развития и оценка текущего уровня функционального развития ребенка.

3. Изучение моделей его взаимодействия с родителями или воспитателями, в том числе выявление сильных и слабых сторон, а также особенностей личности, семьи и культурных установок.

4. Изучение всех текущих терапевтических и образовательных программ, повседневных занятий ребенка и связанного с ними поведения и типов взаимодействия.

5. Консультация со специалистами, в том числе, возможно, детскими психологами, дефектологами, педагогами, физиотерапевтами и эрготерапевтами[11]. Клиническое обследование может дополняться формальными тестами, но они должны рассматриваться не как базовый инструмент, а лишь как средство, необходимое для более глубокого понимания отдельных функциональных областей.

6. Медицинская диагностика нужна для того, чтобы исключить заболевания, сопутствующие наблюдаемым у ребенка функциональным нарушениям или усугубляющие их, и помочь выявить биомедицинские факторы этих нарушений. Специалист по биомедицинским нарушениям (как правило, врач, специализирующийся на детской психиатрии или детской неврологии) должен провести необходимые исследования. Для более точного выявления органических составляющих нарушения часто используется суточный мониторинг ЭЭГ или ЭЭГ ночного сна. Особенно важно исключить возможность прогрессирующих нарушений развития, вызванных обменными или генетическими факторами.

Диагностику может проводить один человек, имеющий необходимую подготовку для проведения всестороннего обследования, или целая команда, в которую входят упомянутые специалисты. В любом случае обследование должно выявить сильные и слабые стороны ребенка в вышеназванных областях.

М. А. Бебчук с соавт., 2020, разработали Шкалу количественной оценки детского аутизма (ШКОДА) – рейтинговую шкалу количественной оценки выраженности синдрома детского аутизма, предназначенную для обследования детей в возрасте от 6 до 12 лет. Шкала рекомендована Департаментом здравоохранения г. Москвы для использования в учреждениях здравоохранения с целью первичной диагностики РАС и дальнейшего ведения таких пациентов.

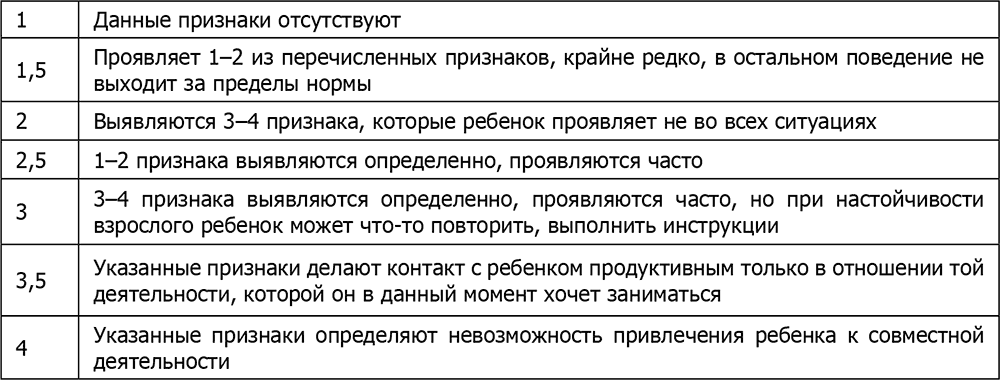

Шкала включает в себя 10 видов нарушений, которые могут проявляться при наличии у ребенка любого расстройства аутистического спектра. В протоколе шкалы к этим позициям даны ключевые ориентиры. Необходимо отметить, сколько признаков по каждой из субшкал выявляется у ребенка, насколько часто указанные признаки встречаются в поведении обследуемого. По каждой субшкале предусмотрена оценка от 1 до 4 баллов.

1. Нарушения коммуникации:

• не отвечает на приветствие;

• уклоняется от глазного контакта (отводит взгляд);

• игнорирует присутствие взрослого, для того чтобы завладеть вниманием ребенка и привлечь его к общению, требуются интенсивные неоднократные попытки;

• уклоняется от тактильного контакта;

• избегает контактов с ровесниками или стремится к ним, но не может включиться в игры, дети не хотят с ним играть.

2. Нарушения способности к совместной деятельности:

• не старается подражать другим детям;

• не может воспроизвести за взрослым простой рисунок – круг, треугольник, квадрат;

• при попытке взрослого завести совместную игру – отвергает;

• при выполнении заданий слабо опирается на образец, помощь, объяснение.

3. Нарушения понимания социальных правил и ролей:

• обращается к взрослому на «ты»;

• в общественных местах может становиться избыточно возбужденным или, наоборот, скованным, испуганным;

• может высказывать суждения, которые не подлежат огласке;

• очень раним, крайне болезненно реагирует на критику в свой адрес, или, наоборот, не дает явной реакции ни на похвалу, ни на порицание;

• не усваивает правил в играх.

4. Нарушения структуры и развития речи:

• редко использует местоимение «я», может назвать себя в 3-м лице;

• голос с особыми интонациями или монотонный, невыразительный;

• механически повторяет чужие слова и фразы;

• речь изобилует штампами и цитатами;

• ребенок иногда может дословно воспроизводить ранее услышанное, чаще без связи с текущей ситуацией.

5. Нарушения диалога.

• На вопросы отвечает «мимо», «невпопад», не по существу;

• не может первым вступить в общение со сверстником;

• предпочитает говорить только на темы, интересующие его самого, но не интересные окружающим, речь звучит в виде монолога;

• не использует выразительные жесты и мимические движения;

• не выстраивает ролевые игры, предполагающие диалог.

6. Адаптация к переменам:

• стремится устанавливать жесткий, раз и навсегда установленный порядок жизни и деятельности, школьных занятий, быта;

• с трудом переключается с одного задания на другое, резко реагирует на необходимость смены педагога;

• имеет однообразные пищевые пристрастия;

• отказывается надевать новую одежду.

7. Наличие стереотипных форм деятельности:

• есть привязанность к определенной игрушке, предмету;

• предпочитает игры однообразного содержания;

• имеет стойкие стереотипные интересы, например, к датам, маршрутам или расписанию транспорта, планетам, географическим картам, компьютеру, маркам машин и т. д.

8. Наличие страхов:

• страхи, связанные с реальностью (тех явлений, которые когда-то испугали ребенка), – грозы, собак, воды и т. д.;

• страх выдуманных персонажей;

• страх бытовых приборов;

• страхи мешают ребенку быть самостоятельным, он чувствует себя спокойно только в присутствии взрослых.

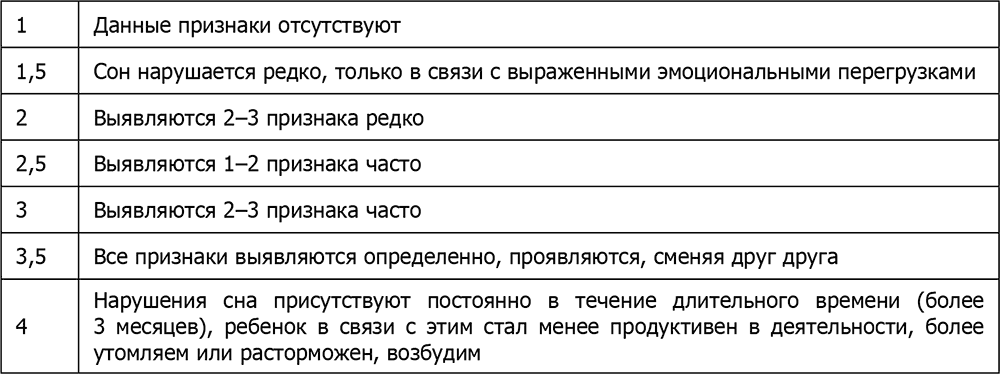

9. Нарушения сна:

• длительно не может заснуть;

• засыпает только в присутствии родителей;

• по ночам часто пробуждается;

• сноговорение, снохождение, скрип зубами.

10. Агрессия и аутоагрессия:

• стремление нанести вред себе или другому лицу;

• физически;

• словесно;

• прямо – по отношению к объекту агрессии;

• косвенно – стремление провоцировать конфликты среди детей, злые шутки, доносы.

Обработка данных. Результаты субшкал суммируются. Состояние ребенка может быть отражено как суммарным баллом, так и оценкой по каждой субшкале, если исследователя интересует степень выраженности каждого симптома.

1 балл – варианты нормы; 1,5 балла – недостаточно очевидная патология, но есть отдельные настораживающие проявления; 2 балла – определенно заметная патология, но слабой степени выраженности; 2,5 балла – степень от слабой до умеренной; 3 балла – патология умеренной степени выраженности; 3,5 балла – патологические проявления не достигают максимальной степени выраженности, но приближаются к ней; 4 балла – тяжелые патологические проявления.

Интерпретация результатов

До 16 баллов – признаки синдрома аутизма отсутствуют.

16,5–20 баллов – слабая степень выраженности синдрома аутизма.

20,5–24 баллов – умеренная степень выраженности синдрома аутизма.

24,5–28 баллов – сильная степень выраженности синдрома аутизма.

28,5–40 баллов – тяжелая степень выраженности синдрома аутизма.

Шкала повседневного социального функционирования PSP

Адаптация этой шкалы для детей от 3 до 16 лет представляет собой запатентованную разработку ФГБНУ НЦПЗ[12], основанную на «Шкале повседневного социального функционирования» (Personal and social functioning scale, Morosini, P. L., et al., 2000). При использовании данной шкалы измеряется степень затруднения в четырех основных областях функционирования с учетом возраста ребенка:

(a) способность к обучению и усвоению речевых навыков;

(b) отношения с близкими и окружающими людьми;

(c) самообслуживание;

(d) возбуждение и агрессивное поведение.

Критерии для областей a-d

Область (а)

Отсутствие проблем в области способности к обучению у детей характеризовалось успешным усвоением ключевых навыков предметно-практической деятельности, доступных для данного возраста. Как правило, такие дети посещали общую группу детского сада, обучались по общеобразовательной программе школы либо могли быть определены в данные заведения.

Слабая выраженность нарушений в этой области характеризовалась колебаниями работоспособности, ухудшением концентрации внимания при нагрузках, некоторыми трудностями при привлечении к целенаправленной деятельности. Детям данной группы требовалось приложить больше усилий для усвоения материала, однако они были способны справиться с этим без посторонней помощи.

Заметно выраженные затруднения проявлялись неравномерным темпом интеллектуальной деятельности, снижением успеваемости, быстрой истощаемостью, отвлекаемостью, ограничением круга интересов. У части больных отмечались нарушения звукопроизношения, не соответствующие возрасту. Дети по-прежнему обучались по общим стандартам, однако зачастую требовали дополнительной помощи специалистов: репетиторов, психологов, логопедов.

Значительные нарушения в данной области характеризовались нарастающей задержкой интеллектуального развития, заметным отставанием от сверстников, незрелостью или сверхценностью интересов, трудностью переключения внимания. Отмечались нарушения фразовой речи, трудности в усвоении навыков чтения, письма. Этим детям были рекомендованы дополнительная помощь специалистов, а также специализированные условия обучения с учетом возраста: посещение группы с общими нарушениями развития, индивидуальное обучение, переход на программу для детей с задержкой психического развития.

Сильно выраженные нарушения способности к обучению предполагали наличие когнитивного дефицита, сопровождаемого выраженными нарушениями мышления, специфичными для данного заболевания. Отмечалось выраженное недоразвитие речи. Дошкольники посещали группу детей с задержкой психического развития, либо оставались не организованными. Дети школьного возраста обучались по коррекционным программам для больных УМО.

Очень сильно выраженная дезадаптация в этой сфере характеризовалась глубоким когнитивным дефектом, зачастую наблюдалось отсутствие речевых навыков, либо речь не несла коммуникативной функции. Дети школьного возраста из этой группы занимались по вспомогательной программе для лиц с тяжелой умственной отсталостью либо оставались не организованными, в отдельных случаях находились в психоневрологическом интернате.

Область (b)

Оценка по критерию взаимоотношения с близкими и окружающими, производилась следующим образом: отсутствие проблем в этой сфере характеризовалась наличием эмоциональной привязанности к близким, активным коммуникативным взаимодействием, стремлением к расширению круга общения, умением понимать эмоции и невербальные сигналы окружающих (с учетом возраста), установлением дружеских связей. Дети с удовольствием общались в группе сверстников, хорошо адаптировались в коллективе.

Слабо выраженные нарушения отличались эмоциональной блеклостью, отмечались формальность в общении с окружающими, избирательность и поверхностность контактов. Заметно выраженные нарушения характеризовались ограничением круга контактов, трудностью или неспособностью устанавливать дружеские связи, стремлением к одиночеству, предпочтением занятий с механизмами, а не с людьми, трудностью адаптации в новом коллективе, избеганием посещения группы, класса.

Значительно выраженные затруднения были у детей, отличавшихся эмоциональным уплощением, эгоцентричностью, трудностью в распознавании и использованию невербальных сигналов в общении при сохранении экспрессивной речи, активным стремлением к одиночеству. Круг контактов ограничен только общением с членами семьи, отмечались страхи, враждебность или отсутствие интереса к другим детям, а также значительные трудности нахождения в коллективе.

Сильные нарушения в данной сфере предполагали недоразвитие эмоционального реагирования вплоть до безразличия к близким либо выраженную симбиотическую привязанность к матери, трудность в дифференцировке «свой-чужой», избирательное реагирование на обращенную речь.

Очень сильные нарушения характеризовались отсутствием реакции на обращенную речь, активным уходом от контакта с любыми людьми, однообразием эмоциональных реакций, отрешенностью от происходящего.

Область (c)

Нормой освоения навыков самообслуживания для детей 3–4 лет является умение пользоваться столовыми приборами, горшком, самостоятельное надевание и снятие одежды; 6–7 лет – умение завязывать шнурки, застегивать пуговицы, самостоятельно выполнять гигиенические процедуры; 8–10 лет – умение следить за своими вещами, готовить простые блюда, считать сдачу; от 10–11 лет – умение покупать в магазине, убирать в доме, пользоваться основной домашней техникой.

Слабо выраженные нарушения в данной области характеризовались небольшими затруднениями в выполнении основных навыков (навыки были освоены по возрасту).

Заметно выраженные нарушения характеризовались неловкостью, трудностью при исполнении навыков (при своевременном развитии навыков).

Значительные нарушения отмечались у детей, которым при самообслуживании требовалось руководство взрослых, навыки были освоены по возрасту, однако выполнялись частично или искаженно.

Сильно выраженные нарушения предполагали освоение навыков на уровне более младшего возраста, в быту и при самообслуживании в большинстве ситуаций требовалась помощь взрослого.

Очень сильно выраженные нарушения отмечались у детей, полностью не способных обслуживать себя самостоятельно, требовавших постоянного присутствия взрослого.

Область (d)

Критериями для области d являлись следующие параметры: нормой считалось отсутствие возбуждения и агрессивного поведения.

Слабо выраженными критериями являлись замкнутость, грубоватость, демонстративность поведения, активные жалобы на окружающих Заметно выраженными критериями считались бездистантность в поведении, развязность, проявления негативизма.

К значительно выраженным проявлениям относились: нецензурная брань в адрес окружающих, порча вещей, социально неприемлемое поведение (с учетом возраста).

К сильно выраженным проявлениям относились: вербальные угрозы в адрес окружающих, агрессия к окружающим и/или аутоагрессия, без намерения нанести серьезный физический ущерб.

Очень сильно выраженными критериями являлись агрессивные целенаправленные поступки с целью нанести серьезный физический ущерб либо хаотичная нецеленаправленная агрессия и аутоагрессия.

Уровень нарушения функционирования оценивается по степени выраженности затруднений, испытываемых больным на протяжении последних семи дней. На основании проведенной клинической оценки выбирают интервал, соответствующий уровню социального функционирования (в баллах):

100–91 балл: полноценное функционирование во всех четырех основных областях. Положительные качества ребенка высоко оцениваются окружающими, он успешно справляется с повседневными проблемами, его интересы и деятельность разнообразны.

90–81 балл: хороший уровень функционирования во всех четырех основных областях, наличие лишь таких проблем или затруднений, с которыми сталкиваются все люди.

80–71 балл: небольшие затруднения в одной или более областях a-c.

70–61 балл: заметные, но не достигающие значительного уровня затруднения в одной или более областях a-c или небольшие проблемы в области d.

60–51 балл: значительные затруднения в одной из областей a-c или заметные проблемы в области d.

50–41 балл: значительные затруднения в двух или более чем в двух областях а-с или сильно выраженные затруднения в одной из областей a-c, сопровождающиеся или не сопровождающиеся заметными проблемами в области d.

40–31 балл: сильно выраженные затруднения в одной и значительные затруднения, по крайней мере, в одной из областей a-c, или значительные проблемы в области d.

30–21 балл: сильно выраженные затруднения в двух областях a-c или сильно выраженные проблемы в области d, сопровождающиеся или не сопровождающиеся нарушениями в областях a-c.

20–11 баллов: сильно выраженные нарушения во всех областях a-d или очень сильно выраженные проблемы в области d, сопровождающиеся или не сопровождающиеся нарушениями в основных областях a-c. Если ребенок реагирует на внешние стимулы, он попадает в интервал 20–16 баллов; если нет, то в интервал 15–11 баллов.

10–1 балл: Аспонтанность в сочетании с грубейшими нарушениями поведения без опасности для жизни ребенка (баллы 6–10) или с опасностью для жизни ребенка, например, угроза гибели вследствие голодания, обезвоживания, инфекций, неспособности оценить опасную ситуацию (баллы 5–1).