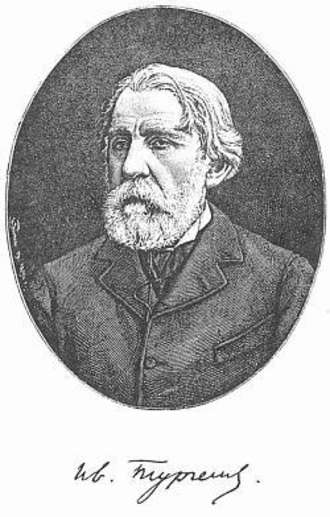

Евгений Андреевич Соловьев

И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность

Души прекрасной,

Святой исполненной мечты,

Поэзии живой и ясной,

Высоких дум и красоты.

Он принадлежал к эпохе, ныне безвозвратно прошедшей; был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему – мудрый”.

Как мы сейчас это увидим, благодаря Плетневу Тургенев завязал некоторые литературные знакомства и даже впервые выступил в печати. Философию читал Фишер, известный тем, что не называл Руссо иначе как “надменным женевским гражданином” и что, по поручению начальства, составил “обезвреженный” учебник естественного права. По мнению того же Фишера, “Монтескье впускал по капле незаметный яд в умы многочисленных читателей, усиливая в них суетное желание нововведении”. Во всех произведениях “надменного женевского гражданина” Фишер нашел только одни замечательные слова, а именно: “Правление столь совершенное (демократия) не годится для людей”. Читатель видит, что Фишер твердо держался курса николаевской эпохи и не столько думал о науке, сколько о дезинфекции юных умов от тлетворного и суетного желания нововведений. На кафедрах истории Тургенев застал Куторгу, в то время молодого, только что вернувшегося из Германии ученого, горячего поклонника критической школы Нибура; Шульгина, читавшего бледно и тускло; Устрялова, приводившего в своих лекциях факты преимущественно патриотического характера; и одно время Гоголя, вообразившего почему-то себя человеком науки. “Преподавание Гоголя, – пишет Тургенев, – правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены, что он ничего не смыслит в истории… Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году (1835 г.) подал в отставку”. Из лекций своих профессоров-классиков Тургенев вынес настолько мало, что впоследствии в Берлине ему пришлось начинать с грамматики.

Ничего яркого, интересного нет в университетских впечатлениях Тургенева, стоит остановиться лишь на его отношениях к Плетневу. Со студентами, надо заметить, Плетнев держал себя просто, по-отечески, так что они доверяли ему даже свои первые литературные опыты. Это же сделал и Тургенев. “Я, – рассказывает он, – представил на рассмотрение Плетневу один из первых плодов моей музы, как говорилось в старину, – фантастическую драму в пятистопных ямбах “Отец”. В одну из следующих лекций Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал с обычным своим добродушием это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание “Манфреду”. Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, впрочем, однако, заметил, что во мне что-то есть. Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два и год спустя напечатал их в “Современнике”. Тургенев бывал даже на литературных вечерах у Плетнева и встречал здесь писателей, впрочем второстепенных, за исключением Кольцова. Мимоходом он видел и Пушкина, и вот строки, где он говорит о тогдашнем своем отношении к великому поэту: “Пушкин был в эту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно поклонялись ему” – и это свое поклонение Тургенев, как известно, сохранил на всю жизнь.

Литературные знакомства Тургенева за время его студенчества были случайны и мимолетны: несколько задушевных разговоров с Плетневым, несколько фраз, которыми он обменялся с Кольцовым, несколько восторженных взглядов на “полубога” Пушкина – этим исчерпываются литературные впечатления будущего писателя. Ближе чем с писателями сходился он со светскими людьми, в чьи гостиные он имел свободный доступ как богатый и родовитый юноша. Но влечение к литературе он несомненно чувствовал уже и в настоящее время, сам пробовал свои силы в стихах и старательно изучал в подлиннике лучшие произведения иностранных авторов – Байрона, Шекспира и Сервантеса по преимуществу. Каждое лето он проводил у матери в Спасском, обновляя свои “крепостнические” впечатления, много читал, охотился, забираясь иногда в лес на целые дни с ружьем за плечами.

На его месте можно было быть счастливым, если бы не какая-то духота, которая пронизала собою атмосферу той эпохи. Эту духоту ощущали все молодые даровитые люди тридцатых годов, оттого-то так и рвались тогда за границу, хотя получение паспорта было целой историей и стоило больших денег (500 рублей серебром). Но хотелось узнать другую, здоровую жизнь, а главное – не хотелось видеть этой окружающей суровой жизни. На самом деле, невеселая картина открывалась тогда наблюдателю: “На улице тебе попадалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генерал и даже не начальник, а так просто генерал оборвет или, что еще хуже, поощрит тебя… Носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит надо всем так называемым ученым литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни!..” Да, душно было в обществе, где все боялись друг друга и сидели по разным углам напуганные; душно в стенах университета за лекциями, преисполненными страха иудейского; душно в имении, где царило крепостничество. Поневоле люди рвались за границу, где еще недавно раздавались гордые песни Байрона, где только что была создана грандиозная философская система Гегеля, властно подчинявшая себе умы, где с кафедр и трибун слышались высокие, а подчас и великие слова. Прибавьте к этому любознательность молодости, сознание недостатков собственного образования и вы увидите, почему Тургенев так рвался за границу, куда и отправился, как только закончил курс в университете, что случилось в 1838 году.

В заключение этой главы скажу несколько слов о литературе 30-х годов. Характеризуя ее, Тургенев пишет:

“Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год) у нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное, – убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы – великое, вполне овладевшее собою незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы… Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти являлись и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральных подмостках (Марлинский, Кукольник, Загоскин, Бенедиктов, Брюллов, Каратыгин и др.). Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложно-величавой школой, продолжалось недолго… Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличению России во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского, это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины”.

Эта “барабанная” поэзия, напоминавшая несколько те времена, когда Херасков пел “Россию свобожденну, попранну власть татар и гордость низложенну”, а Державин – Фелицу, встретила, однако, серьезный и даже могучий отпор в самой литературе. Просто удивительно, откуда в то время брались силы, как успевали они проявляться, а между тем этих сил было больше чем когда-либо. В 30-е годы во главе литературы стояли Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Жуковский, Вяземский; как критик в 34-м году начал свою деятельность Белинский; среди молодого поколения уже появились только еще вступающие на литературное поприще Тургенев, Некрасов, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский. Разумеется, с такими гигантами не под силу было справиться “барабанной” поэзии, и ее ложные боги вроде Бенедиктова, Языкова, Бестужева-Марлинского стали быстро падать один за другим: каждая статья Белинского вычеркивала кого-нибудь из списка кумиров и усаживала его не жердочку, подчас очень скромную. Чем дальше, тем больше. Около сороковых годов жизнь из-под туго придавленных клапанов стала прорываться сильнее. Во всей России произошла едва уловимая перемена, – та перемена, по которой врач замечает прежде отчета и понимания, что в болезни есть поворот к лучшему, что силы очень слабы, но, кажется, поднялись. Где-то внутри, в невидимом нравственном мире, повеял новый воздух, более тревожный, но и более здоровый. Наружно все было спокойно, но что-то пробудилось в сознании, в совести – какое-то чувство неловкости, неудовольствия… Две батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература делается пропагандистской, во главе ее становится в полном расцвете молодых сил Белинский. Университетские кафедры превращаются в налои, лекции – в проповеди, личность Грановского, окруженного молодыми доцентами, выдается все больше и больше. Вдруг еще взрыв смеха. Странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором были и стыд, и угрызения совести, словом – смеха Гоголя. Нелепый, уродливый, узкий мир “Мертвых душ” не вынес, осел и стал отодвигаться. А проповедь шла сильней… все одна проповедь… и смех, и плач, и книга, и речь, и Гоголь, и история – все звало людей к осознанию своего положения; все напоминало об ужасах крепостного права, все указывало на науку и образование, на очищение мысли от всего традиционного хлама, на свободу совести и разума.

Особенно тормошил Белинский, тормошил и старых, и молодых, больше, разумеется, последних. Юные баричи, вырвавшиеся из своих дворянских гнезд, сначала возмущались им, а потом читали и зачитывались. Сам Тургенев на себе вынес это.

“Я, – пишет он, – не хуже других упивался стихами Бенедиктова, знал много наизусть, восторгался “Утесом”, “Горами” и даже “Матильдой” на жеребце, гордившейся “усестом красивым и плотным”. Вот в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранжэ появился номер “Телескопа” со статьей Белинского, в которой этот “критикан” осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранжэ, прочел всю статью от доски до доски – и, разумеется, также воспылал негодованием. Но – странное дело! – и во время чтения, и после, к собственному своему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с “критиканом”, находило его доводы убедительными… неотразимыми. Я стыдился этого уж точно неожиданного впечатления; я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье… но в глубине души что-то продолжало шептать и мне, что он был прав,… Прошло несколько времени – и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, – мнения, казавшиеся дерзкой новизной, стали всеми принятым общим местом”.

Итак, перед нами два направления – “ложновеличавое” и “критическое”. В первом лагере находились дарования средней руки, во втором – истинные гении, как Гоголь и Лермонтов, и такая прекрасная, детски чистая душа, как Белинский. На чью сторону встать? Этот вопрос не мог не задать себе юноша, решавшийся выступить на литературное поприще в ту эпоху. Воспевать ли россов или указывать русским людям их косность, невежество, жестокость; защищать ли ликующий шовинизм или опровергать знаменитую формулу: “Все благополучно, и града в вверенном мне уезде, согласно приказанию Вашества, не было…”

Мы увидим скоро мотивы, заставившие Тургенева примкнуть к “критикам”.