Елена Раскина

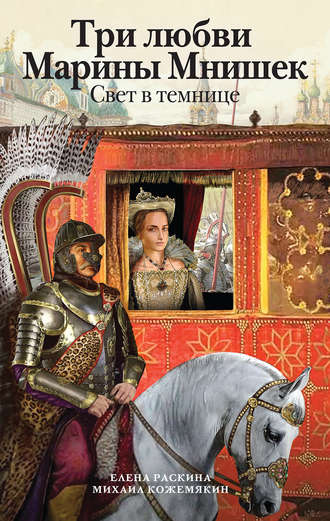

Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице

Угличский кремль, 1591 год

Когда Марыся ушла, Димитрий остался один на валу Самборского замка. Он думал о прошлом, о том, что не мог и не смел доверить юному сердцу Марианны. Вспоминал Углич, волжские берега, раннее детство, матушку Марию Федоровну и названого брата Ваню Истомина, с которым они были так дружны и даже так похожи, что царица ласково целовала их обоих перед сном. У Вани была странная и зловещая судьба: его взяли в царские покои Угличского кремля для того, чтобы он погиб за другого, – за своего крестного братца, царевича Димитрия Иоанновича. Но порой Димитрию казалось, что это не Ваня Истомин погиб за него, а он погиб за Ваню Истомина. Димитрий часто путался в своих детских воспоминаниях, мучительно и порой неудачно искал в них выход, как в лабиринте.

Он привык к ходульной и гордой осанке царственного изгнанника, как некогда научился быть незаметным и сливаться с толпой. Он умел с величественной простотой сказать: «Я Димитрий Иванович, сын государя Всея Руси и единственно законный наследник»… Но каким именем назовет его ангел-хранитель, унося его душу к Престолу Небесному, – Митенька или Ванюшка?

И рисовались ему порой странные картины: один мальчик, одетый в дорогие одежды, с новым, драгоценным «ожерельицем» на шее, но с перерезанным горлом, лежит на церковном полу, почти у самого алтаря, и стоит над ним, точно в дозоре, дядя царицы Марии – Афанасий Федорович Нагой. А другого мальчика, одетого попроще, живого, но смертельно испуганного и заплаканного, спешно ночью тайком увозят в Ярославль, пока не узнал о случившемся Годунов и не прислали из Москвы верных людей для разбирательства. Но кого же убили и кто остался жив? Иногда Димитрию казалось, что он – вовсе не царевич, а Ваня Истомин, чудом оставшийся в живых, что подлинный царевич погиб, а его друг и почти что двойник Ванятка – выжил. Но это было редко – чаще всего Димитрий думал, что за него убили крестного братца Ванятку, а сам он и есть – чудом спасшийся царевич.

Годунов велел называть невесть откуда взявшегося претендента на российский престол беглым монахом Гришкой Отрепьевым, но Димитрий знал настоящего Отрепьева – этот человек действительно находился в его свите. Семейство Отрепьевых тайно сносилось с боярином Федором Романовым и другими знатными персонами, ненавидевшими Годунова, и многим помогло Димитрию в те лихие годы, когда царевич прятался по дальним имениям посвященных в его тайну дворян да по монастырям. Служили царевичу и Отрепьевы – верой да правдой. А бояре – противники Годунова – подготавливали появление выходца с того света, царевича Димитрия.

Как же все начиналось в те далекие, невозвратимые, навсегда окрашенные страданием и кровью детские годы? Все было просто – два мальчика играли во дворе, щедро освещенном солнцем. Совсем рядом несла свои могучие воды Волга, и здесь, около царских палат, хорошо чувствовалось ее дыхание – доброе, ласковое, благосклонное. На ступеньках царицыного терема сидела их нянька, Василиса Волохова, и лениво лузгала орешки, то и дело поправляя застившую глаза прядь. Няньке хотелось спать, она совсем разомлела под летним угличским солнцем и смотрела за мальчиками вполглаза. Да и что с ними может случиться в этот мирный, ясный день, когда сама царица Мария Федоровна приглядывает за детьми из окошка, а в двух шагах дремлет на солнышке захмелевшая от местной медовухи стража?

Один из мальчиков был царевичем Димитрием, младшим, нежданным сыном Ивана Грозного, а второй – его крестным братом, Иваном Истоминым. Мальчики были так похожи друг на друга, что домочадцы их порой путали, а безошибочно одного от другого отличали только царица с нянькой, да еще царицыны братья. Недавно мальчики обменялись нательными крестами, чем названый брат царевича очень гордился. Теперь у него был золотой тяжелый крест с затейливо вырезанным на нем именем «Димитрий», а у царевича – простой, медный.

Царице Марии сначала очень не понравился такой обмен, да и царские дядья недовольно хмурили брови, но царевич не позволил отнять подарок у названого брата – мальчик был строптив не по годам, весь в отца. Можно было бы, конечно, заставить мальцов слушаться, что и собирался поначалу сделать дядя царицы Марии…

Но потом с царицыным дядей окольничим Афанасием Федоровичем Нагим в тихий Углич из Ярославля принесло по торговому, а скорее по хмельному делу его старого знакомца англицкого купца Еремку Горшего, иначе – Джерома Горсея. За хмельными медами местного происхождения и привезенной гостем ароматной мальвазией под пироги с волжской осетринкой Афанасий Нагой, став спьяну обидчив, пожаловался:

– Видишь, Еремка, я тому мальцу, царевичу, внучатому племяшу моему, жизни не пожалею! Наша ж в нем кровь, Нагая… А он, оголец, хоть росточком с мой сапог, «псом» меня намедни обидно облаял! Весь в батьку, Ивашку Грозного, не к ночи будь помянут…

– Why песом? – икнув, рассеянно полюбопытствовал англичанин.

– Так чего удумал царевич Митька-то! – многословно пояснил Нагой. – Малому Ваньке Истомину, молочному братцу своему, крестик свой нательный подарил, червонного золота и хитрой работы. А Ванька-то ему на шею свою медяшку повесил – поди пойми, кто царевич, а кто холоп! Я Ваньку-то за шкирку сгреб и хотел царевичев крестик силой отнять, а Митенька тут кулачки сжал, ножкой затопал и кричит мне: «Не тронь брата моего, пес!» Так и остался Ванька при золотом кресте, а сам царевич, значит, при холопском…

– Так это есть отлишно, very good! – восхитился Горсей.

Нагой рассердился:

– Ты, Еремка, не заговаривайся! Как дам сейчас жбаном по англицкой твоей башке, тот-то и будет «вери гуд»!

– Вы не так сумели меня понять, my dear lord, I am sorry! – извинился Горсей. – Вы сами говориль, что маленькому prince угрожает… как это сказать?! Bloody danger… Большой напасность… С тех пор как у власти при не-дью-ждни tsar Федор установилься злодзей Boriska Hodunow!

– Великое счастье, что царевич ныне в добром здравии… – перекрестившись, ответил Афанасий Федорович. – За то и молимся непрестанно Христу и Богородице. Чтобы уберегла мальца Пресвятая Дева!

– Нашей Lady нужно делать немного помощь… – Англичанин лукаво усмехнулся и потер гладко выбритый подбородок.

Боярин Нагой в ответ дернул себя за бороду и, вздыхая, заметил:

– Да чем тут поможешь? Велика власть у Годунова… Каждый день дрожим…

– Little boy… Молодой малшик, который играет с prince, очень есть на His Higheness… Как это будет сказать? Расхожий… Прохожий… God damn your bloody language!!! Yes, я вспоминал: он есть похожий! – лукаво заметил англичанин. – Это есть God's hand – Божий воля! Они сделали очень хороший change с крестами!

– Чего уж хорошего? Отдали щенку золотой крест цены немалой, а у царевича на шее медный болтается, как у мальчишки дворового!

– Боль-тае-тся… What the hell is that? А, I’ve got it! Пусть больтается дальше… – согласился хитроумный Горсей. – А еще нужно делать change the dress! Как это? Раздевай, а затем одевай наоборот!

– Переодеть, что ли? – догадался Нагой. – Как так?

– Prince пусть будет одет нищий, а нищий – одет prince! У нас была такая story с little prince Edward, сын наш mighty king – мо-ще-ный король Хенри, – пустился в объяснения Горсей. – Once он надевал на себя some sheet – совсем дерьмо платье… Royal Guard брал его за один нищий – and His Highness got a boot!!! Young Edward получал сапогом под королевский зад! Oh, my dear бой-арин, old bady, это был адский история! Сейчас я буду тебе рассказать…

– Слушай, мало ли что у вас там было? – потеряв терпение, оборвал многословного «аглицкого гостя» Афанасий Федорович. – Недосуг мне нынче байки твои слушать, все одно сбрешешь! Ты давай по делу сказывай, чего удумал? Подменить, что ли, царевича этим мальцом мыслишь?

– Да, да! Все подменять! Change одежда, change «ма-ли-етс», change prince!! – восхитился догадкой своего высокого собеседника Горсей. – Когда воровские люди будут хотел делать bloody harm… зело зло нашему dear little prince, они будут брать за него другой малшик! And they would stick a wrong pig – будут колоть неправильный поросенок!

– Э, ты говори, да не заговаривайся, пивной бурдюк! – Нагой резко одернул дерзостного собеседника. – Это кто тебе тогда «правильный поросенок»? Его царское Высочество царевич Димитрий?!

– Yes, that is damn right!!! – просиял англичанин, не вполне уловивший смысл грозных речей боярина. – Little prince Димитрий есть наш поросенок! Мы не будем давать вор Boriska делать ему зело зло, мы будем его спасать!

– Не приведи Господи такого искушения, – вдруг невольно содрогнувшись от ужасной мысли, размашисто перекрестился Нагой. – Дитя невинное за Димитрия нашего смерть примет! А наследнику царства Московского, сыну Грозного, после в холопском обличье скрываться? Кто его признает? Кто явит его народу православному? Жалко Ваньку Истомина, да участь царевичева, глядишь, и горше выходит!

Горсей раздумчиво отхлебнул меду и, наполнив им обе щеки, не спешил глотать – Нагой знал, что это означало у «аглицкого гостя» усердную работу хитрого ума.

– А может, не выдадут святые угодники? – попытался отступить осторожный боярин. – Не поднимется у Бориски подлая рука на душу младенческую, безгрешную?

Горсей торопливо сглотнул и резко наклонился к Нагому, обдав его запахом вчерашнего перегара и нынешнего хмеля.

– Злодзей Boriska хочет вся власть себе, бойарин! – зловеще прошипел он. – Сей вор будет убивать не один – один тысяча мальшиков, если они стоят на его дорога! Я тебе говорил, ты решай!

Афанасий Нагой не ответил. Он сидел, потупив очи в землю, и только широкая ладонь его нервно комкала и мяла холеную бороду – боярскую честь. Как ни хмелен был Горсей, он понял, что разговора больше не будет: дядя царевича сам определит участь каждого из этих двух мальчиков, беззаботно бегающих по двору взапуски. Горсей об этом, видно, даже не узнает.

«Я только указал один из путей, как спасти великое, пожертвовав малым, – подумал англичанин, успокаивая совесть, засвербившую, словно зубная боль. – Надо всем воля Божественного Провидения! Что бы ни случилось, да будет воля Его!»

Окольничий Афанасий Федорович Нагой, старейшина и предводитель своего рода, сделал выбор. Ванюшка Истомин получил не только золотой крест, но и дорогой воскресный наряд царевича, чтобы ходить в нем к обедне. Димитрий на такую перемену нисколько не обиделся: он очень любил своего названого брата, а с простеньким медным крестом на шее чувствовал себя гораздо лучше, чем с золотым, если обронишь который – заругают. Впрочем, переодеваться в скромный Ванькин кафтанец маленькому царевичу не пришлось. Дядя уехал, а матушка-царица с няньками, как видно, что-то напутали: оба мальчика ходили теперь одинаково нарядные, словно братья! По настоянию хитроумного англичанина мальчики даже спали в одной светлице. И учились они вместе, и сказки на ночь нянька Волохова рассказывала им одни и те же. А царица-мать Мария Нагая ласково целовала на ночь обоих.

Мария Нагая знала, что если, не приведи Господь, подошлет царь Борис убийц к ее Димитрию, то несчастный его названый братец лютую смерть за царевича примет. Жалко ей было этого чужого ребенка, но своего еще жальче. Поэтому она и ласково целовала Ивана перед сном: бедный мальчик, короткая, видно, жизнь у него будет! Зато смертью своей царскую кровь сохранит…

Мария Федоровна понимала, что это страшный грех – желать смерти чужого ребенка, чтобы сохранить жизнь своего дитяти. Она и каялась в этом грехе поминутно, и не хотела такой подмены, но еще тяжелее, невозможнее, чем сознавать свой смертный грех, было представлять, что вред нанесут ее собственному мальчику, драгоценному Митеньке. Нет, только не это!

Порой она смотрела на Ваню Истомина с виноватой, жалкой улыбкой и ласково гладила его по голове, почти как собственного сына. Ваня был сиротой, и эти почти материнские ласки царицы трогали его почти до слез. Мальчик и не подозревал, что за ними стоит чувство вины, и радовался, что ему выпало такое невиданное счастье.

– Ванятка, а Ванятка… – сонно позвал, натягивая на себя соболье одеяло, маленький Димитрий. – Слышь, а мамонька тебя снова Митенькой назвала, а меня Ванюшкой… Смешно-то как!

Ванюшка тихонько засмеялся в ответ:

– Мы теперь, Митюшка, с тобой и вправду братья-близняшки!

– А знаешь, Ванятка, маменька плачет часто. Голову рукой подопрет, задумается, словно вспомнит что, а потом слезами как зальется…

– Это ничего, братец, – рассудительно заметил Ваня, – бабы, они завсегда плачут, даже царицы…

– Она еще странное говорит… – продолжал царевич. – Словно за себя и за меня боится…

– Что говорит?

– Ох, Митенька, изведут нас злые люди… Ох, изведут… – запричитал царевич, подражая голосу матери.

– Ты не бойся, братец! – уверенно сказал Ванятка. – У тебя стражи – вон сколько! Небось не пропадешь…

Стражи в угличских царских палатах действительно было много. Но еще больше – засланных царским шурином Борисом Годуновым шпионов. Царицыны родственники – дядя Афанасий Федорович, брат Михаил и двоюродные братья Алексей и Григорий – подозревали в наушничестве всех или почти всех – и няньку Волохову, и сына ее старшего, вечно лузгающего семечки недоросля Осипа, и постельницу Марью Колобову, и кормилицу Арину Тучкову… На кого положиться в беде? Все, все фискалят, о каждом слове царицы и ее братьев доносят, верно, в Москву, Годунову. Вот подлый люд, вот ироды!

Что государь Федор Иванович искренне любит своего младшего братика Митеньку, сомневаться не приходилось. То пряников медовых пожалует с царского стола, то виноградов-ягод, проложенных в корзинах опилками, чтоб не прели, то игрушек пришлет затейливых, немецкой работы… Однако последний дурачок на паперти знал: царь-батюшка умом некрепок, сердцем робок, да нраву слишком тихого, словно не царь, а чернец. Всем царский шурин боярин Борис Годунов заправляет с сестрою своею царицею Ириной Федоровной.

Ирина не беременела долго, а теперь вот ребенка ждет. Да только какой приплод от хилого царя Федора будет? Ребенок слабым родится, да и проживет, видно, недолго… А кому тогда престол московский перейдет, как не царевичу Димитрию Иоанновичу? Так-то оно так, да коварный Годунов не дремлет. Недавно странная немощь с царицей Марьей приключилась: волосы у нее стали выпадать, с лица она спала, горемычная… Нагие не знали, что и делать, да друг нелицемерный Жеромка Горсей помог: зелье какое-то дал, царица и поправилась.

Сэр Джером Горсей, слуга Ее Величества королевы Елизаветы Английской

Сэр Джером Горсей, управляющий конторой англицкой Московской компании, на родине, где его фамилия произносилась как «Хорси», носил рыцарские шпоры. Однако в сановитой боярской Московии никто не поверил бы, что торговыми делами может заниматься человек высокого происхождения, – шпоры пришлось снять. Звал он себя попросту – «гостем», купцом и действительно поставлял вечно воевавшим с кем-то московитам порох, оружие огненного боя и «белое»[7], медь, а заодно и любимые сладкие заморские вина и всякие тонкие вещицы для услаждения вкуса к роскоши. Дядья и братья Нагие догадывались, что их закадычный друг Еремка Горший занят на Москве и тайными делами совсем иного рода. Однако так уж повелось у служилых людей: «Свою службу справляй, а в чужую не мешайся». По крайней мере, пока видимого ущерба московским государям от услужливого и вездесущего англичанина воочию видно не было. А что тайно – то Бог ведает, не человеки!

Старый всезнайка дьяк Андрей Щелкалов, тот открыто почитал «гостя Еремея Ульянова Горшего» доверенным лицом королевы Елизаветы и пуще того – соглядатаем этой проницательной рыжеволосой бабы в короне. Англичане с недавних пор слишком настоятельно дознавались про русские городки на Белом море, и прежде всего про Архангельск. Свежа была еще память про то, как в лете от Христа 1553-м милостиво принят был на Москве Грозным царем мореход Ричард Ченслор, которого пригнало ветрами куда-то к Николо-Корельской обители.

Царь-батюшка Иоанн Васильевич приказал дружить с Англией и даже аглицких невест себе выбирал (и это при живой-то жене Марье Федоровне!). Вот дьяк Щелкалов и решил помалкивать, а сомнения свои по поводу ловкого «Еремея Ульянова» поведал только Борису Федоровичу Годунову. Когда пришел к власти хилый царь Феодор Иоаннович, далекий от всех земных дел, Годунов сначала был благосклонен к Горсею. Но потом «лорд Борис Федорович», как называл царского шурина Горсей, узнал о тайных и явных сношениях английского посланника с Польшей и отправил «Еремея Ульянова» подальше от Москвы, в Ярославль. Но от Ярославля до Углича – дорога недальняя, вот и приклеился аглицкий гость к семейству Нагих и особенно сошелся с Афанасием Федоровичем.

Горсей пожаловался Нагим, что на Москве его хотели отравить. Сам он чудом избежал лютой смерти, но его повар, дворецкий и слуга погибли от яда в страшных мучениях. У слуги, Агация Даскера, двадцать нарывов и болячек на теле открылось, а сам сэр Джером спасся только потому, что хорошо разбирался в противоядиях и даже имел при себе склянку знаменитого венецианского териака.

– Yes, my lord, – говорил сэр Джером Афанасию Федоровичу Нагому, – Бог чудом сохранил меня, хоть я и готовился отдать ему my poor soul – мой худой душа!

– Эх, друг Джером, – с тяжелым вздохом отвечал Нагой, – как бы и наши души на Божий суд не призвали! Злодей Бориска силен в ядах: говорят, царя Иоанна Васильевича он со сподручником своим, князем Бельским, отравил. Что ему жизнь невинного дитяти, сестры моей бедной или нас, многогрешных…

– Смерть злой tsar Ivan спасла вашу sister Mary… – возразил сэр Горсей. – Благодарите за это smart… умний Борис Федорович Hodunow!

– Нынче иной расклад, друг Джером, – сердито молвил Нагой. – Нынче вор Бориска нашу семью извести хочет! Помоги нам, лекарь, коли какие тайные средства от ядов знаешь… Подготовиться надобно. На явное злодейство Годунов пока не решится, а от тайного поберечься хочу!

Афанасий Федорович Нагой звал закадычного друга Горсея лекарем: уж больно хорошо Жеромка в снадобьях разбирался, словно бабка-ведунья. Горсей раньше других сильных людей обхаживал да царю Иоанну Грозному аглицких невест сватал. Это при живой-то брюхатой жене, царице Марье! Но, помог Господь, родила царица Марья Грозному сына. Тут-то аглицкие невесты все на нет сошли. Не занадобились больше. Одна, Гамильтониха, уже до Москвы добиралась, да в Польше и остановилась. Настигло ее в пути известие о смерти Грозного. Скончался душегуб как раз перед тем, как новгородских волхвов хотел в кипятке сварить. Не дались ему волхвы на съеденье! Крепко в баньке попарился, в шахматы с Годуновым играл, а потом взял – и помер.

Царица Марья как про то узнала, завыла в голос – это уж как вдове подобает. А в душе обрадовалась – Грозный все грозился собачкам своим жену скормить, да не успел. Она-то, горемычная, уже из терема не выходила, лютой смерти ждала, дите свое горькими слезами обливала и каждый раз, как собачью брехню слышала, в испуге крестилась. Думала, зашьют ее в мешок, как архиепископа Псковского и Новгородского Леонида, дядю покойной царской полюбовницы Натальи Коростовой, да и отдадут собакам. Архиепископ Леонид за племянницу заступиться хотел, чтобы не отдавали ее царю на поругание. Царь и Марью грозился в мешок зашить, да не успел, помер…

Царствия ему Небесного Марья не желала, знала наверняка – в аду будет душегубец, в котле огромном кипеть с подручным своим Малютой Скуратовым да с псами верными – опричниками! А коль им один котел тесен будет, так в аду, чай, и другие найдутся! Чертям и второй недолго поставить!

Вдовая царица Мария Федоровна Нагая

Боярышню Марью Нагую приневолили за безумного царя идти. Любила она молодого и красивого боярина, и сосватали их уже, да перед свадьбой Грозный, сластолюбец этот, чтоб его в аду черти на углях жарили, про красоту Марьину прознал. Дядя Афанасий Федорович тоже «помог», племянницу царю расхваливал, к богатству великому да к царскому доверию рвался. И отец не спас дочь родную, коршуну старому на поругание отдал. Грозный к той поре шесть жен замучил, а полюбовниц – без числа. Привели к нему Машу, поставили перед стариком безумным, словно рабыню, чарку ему заставили поднести.

Иван был сух, желт, жилист и согбен, одет во все черное, словно монах-черноризец, и за монашеский же посох цеплялась его крепкая, чуть подрагивавшая рука. В щелястом зловонном рту редко торчали желтые зубы – старик стариком! Только глаза горели зло, молодо и страшно – словно два индийских камня-карбункула. Государь хищно впился взглядом в лицо Маше, и она почувствовала, что этот взгляд проникает глубже ее побледневших румяных щечек и лазоревых глазок – в самую глубину ее немудрящих девичьих мыслей! Потом взгляд карбункулов стал сальным и бесстыдно уперся и в ее высокую грудь, опять же без труда проникнув под тугой парчовый летник и даже под нижнюю рубаху…

Но Бог смилостивился над Машей, и когда царь протянул к ней свою цепкую когтистую длань, она, даже не вскрикнув от ужаса, закатила глаза и как подкошенная рухнула на пол. Пока отец с дядей поднимали сомлевшую красавицу, Грозный уже все решил. «В Кремль ее свезите, в палаты мои, – сказал деловито, словно о купленном мешке красного товара. – Была вашей, теперь моей будет».

Так и стала она царицей. Венчал их царский поп Никита. Да только многие венчание это не признавали. Нельзя было на Руси столько раз венчаться. Но под венцом стояли – и на том спасибо! Сколько у царя женщин несчастных перебывало, из родов богатых да знатных, а жили, словно девки зазорные. Маша дрожала от страха и отвращения, когда царь к ней прикасался. Тошнило ее от этого безумного старика, от его рук похотливых, рта слюнявого, подбородка длинного, костлявого, волосом седым да жидким поросшего. Когда брал он ее, глаза закрывала и жениха своего представляла. А потом плакала.

Слезы эти царя страшно разгневали. Сказал, что собакам своим Машу скормит, коли она дальше слезы лить будет. Маша испугалась и плакать перестала. Только улыбаться царю все равно не могла – противно было. Когда забрюхатела, легче стало, оставил ее царь в покое. Поначалу все невест аглицких искал, Машку Гастингсову да Гамильтониху Аньку, а потом, когда сын у Марьи родился, сватовство свое на время оставил. А потом и вовсе прибрала его смерть костлявая, душегубца! Грех это, мужу своему законному смерти желать, да только Маша наверняка знала, что если бы прожил Грозный подольше, то сжил бы ее со свету, а родственников – в Сибирь или на плаху. А теперь она вдовица, да при сыне, не тронет ее никто!

Царице пришелся по душе Углич: маленький, тихий, с большими тенистыми садами, где так сладко пахло яблоками. Здесь было легко и свободно: особенно поначалу, когда царский шурин, боярин Годунов, ненадолго оставил ссыльную царицу и ее «щенка» в покое. Впрочем, Углич был не местом ссылки, а вотчиной, удельным княжеством, пожалованным царем Федором Иоанновичем своему младшему брату.

Москва осталась далеко – и слава богу! Марья ощущала себя жалкой пленницей в кремлевских палатах. А здесь, на волжском приволье, голова кружилась от неожиданной свободы. Братья под боком, Митенька с ней, что еще нужно опальной и немилой супруге, которая чудом избежала лютой смерти или монастыря?

Кремлевская неволя вернулась к ней в тот день, когда в Углич пожаловал дьяк Михаил Битяговский, наушник Годунова. Этот человек сразу не понравился царице. Да что там не понравился – она задрожала от невольного страха, когда он появился на щедро освещенном солнцем дворе Угличского кремля. Царица тогда только что с обедни вернулась, в палатах царских дворовые люди на стол накрывали. Наверху, в трапезной, Нагие уже неспешную беседу вели за чарами с медовухой. А Марья Федоровна с кормилицей Ариной Тучковой смотрели, как Митенька с друзьями во дворе играет. И Ванюшка Истомин, уже переодетый в одежду царевича, был тут же, от Митеньки в двух шагах. Царевич смеялся, смеялись игравшие с ним мальчики: Петька Тучков, кормилицын сын, да Федька Волохов, младший сын няньки Василисы. Старший Осип в тот светлый весенний день что-то не показывался. Опять без дела где-то шатался, видно, смотрел, у кого что плохо лежит…

За воротами раздался властный окрик: «Открывайте, сонные тетери, челядь Нагая, от царя Феодора Иоанновича посланный начальный человек со товарищи!» Так кричать мог только тот, кто имел право – уж в криках-то русский люд всегда разбирался! Дворня переполошилась, забегала, бросились за приказом к боярам: что делать-то, отпирать ли, не будет ли хуже? А царица только побелела вся, обомлела и, где стояла, на ступени крыльца опустилась, снова как в бесчувствии. Кормилица Арина побежала за водицей, чтобы госпоже в лицо плеснуть. На шум братья из трапезной спустились – сильные, крепкие, мордатые, таких не напугаешь! Дядя Афанасий Федорович в тот день опять из Ярославля рыжего Еремку Горсея, гостя аглицкого, в дом привез. Еремка тот, с иноземными лекарскими снадобьями знакомый, первым нашелся что делать и вдовой царице под нос какой-то пузырек с вонючей солью сунул. Тут-то речь к Марье Федоровне и вернулась. «Господа дядья и братья, милые, – запричитала она, – Митеньку моего не выдавайте, Митеньку! Приведите его ко мне скорей, люди добрые… Никому не отдам!!!»

Привели царевича, от игр оторвали, а за ним, в двух шагах, Ванька Истомин шел, брат его названый… И так они были похожи друг на друга, что Джером Горсей покачал головой и на мгновение задумался. «My dear lord, – быстро сказал он Афанасию. – Пусть второй малшик счезнет… goes… Immediately!»

– Убрать его с глаз, стало быть? – переспросил Афанасий Нагой.

– Так, my lord, ви-ер-но… He must go… Человек от tsar Федор не должен его увидевать…

– Видеть? – переспросил Афанасий, научившийся беседовать со своим верным другом Джеромом без толмача. Переводчик мог выдать их тайны Годунову, вот и пришлось думному дворянину Нагому научиться понимать мудреную речь любезного друга Джеромки, состоявшую на треть из аглицких, а на две трети из забавно исковерканных русских слов.

Афанасий дал знак слугам, и они увели Ванюшку Истомина, не понимавшего, чем он провинился и почему его уводят от названого братца.

– Ты, Ванятка, не бойся! – сказал ему вслед царевич. – Завтра снова играть будем…

– My lord, человек из Москвы не должен меня здесь увидевать too, – шепнул Горсей на ухо Афанасию Федоровичу. – Я имел свои дела с злодзей Boriska Hodunow. И не очень хороший дела, my lord. Спрятайте меня во дворце, а потом выводите тайно.

– Знаю я про твои московские дела, друг Джером! – хмыкнул Афанасий Федорович. – Твои верительные грамоты от царицы аглицкой Лизаветы вор Бориска принимать не хочет. Нашел в них какую-то закавыку, а тебя, мил дружок, в Ярославль сослал.

– В Ярославле я был обязан по делам my trade company, – поправил Нагого Горсей. – Не забывайте, my lord, я есть только торговий человиек, куп-и-е-ц по-вашему.

– И купец, и жнец, и на дуде игрец… Знаем, видали таких, перевидали… Тебя и делишки твои тайные я, мил друг, насквозь вижу. Так что держись меня – рука руку моет! А рука у меня – верная да крепкая! – С этими словами Афанасий Федорович для пущей убедительности сунул к носу англичанина здоровенный волосатый кулак. – Ты от царицы своей к московскому двору соглядатаем да доносильщиком приставлен, вот кто ты такой… Что нашу сторону принял, благодарю сердечно, да и Господь тебя отблагодарит – за дитятю стараешься, за душу безвинную. Спрячу я тебя покамест.

Нагой подозвал своего доверенного человека, родом угличанина, и Горсей торопливо ушел с ним.

«Открывайте ворота, сонные тетери! Не слышите, царев посланец едет!» – зычно крикнул Афанасий и лукаво подмигнул братьям.

Царский посланец, оказавшийся угрюмым с виду, плотным бородатым человеком в выцветшем кафтане с потертыми серебряными петлями, похожим скорее на воина, чем на дьяка, въехал во двор сам-десятый, на простых косматых бахматах[8]. Мутноватым, но цепким взором он обвел представшую перед ним картину.

Царица Марья сидела на крыльце, прижимая к себе Митеньку. Вокруг нее, словно богатыри в дозоре, стояли Нагие: дядя Афанасий Федорович, брат Михаил, двоюродные братья – Алексей и Григорий. Царицу бережно поддерживала за плечи кормилица Арина Тучкова. Нянька Василиса Волохова с притворным усердием махала на Марью полотенцем. Вокруг царицы с царевичем выстроились дворовые люди, все родом угличане. Даже мальчишки, беззаботно носившиеся по двору, приумолкли и перестали играть.

Михайла Битяговский соображал цепко и быстро и сразу понял, к чему эта демонстрация силы. Царский посланец, впрочем, тоже приехал в Углич не сам, а с сыном Данилкой, племянником Никиткой Качаловым, подьячими и писцами и, главное, с полномочной грамотой от самого царева шурина, всемогущего Бориса Федоровича Годунова.

Потому-то начал он беседу, не слезая с седла, дерзко, спеша подавить Нагих своей волей. Не величая их боярским званием (хотя и бояре-то Нагие были недавние, вознеслись возле брачного царь-Иванова ложа), Битяговский молвил недобро:

– Попомнится вам, Нагие, сия неприветная встреча! Я от великого государя Федор Иваныча надзирать за земскими делами в Углич поставлен…

– Вот и езжай себе… надзирать! – презрительно бросил Афанасий Нагой, который на высоком крыльце глядел даже на конного Битяговского сверху вниз. – Чего сюда ломился-то? Вдовицу бедную стращать?

– Вам, Нагим, давно пора страху задать, – не отступил Битяговский. – Я и за царицыным хозяйством надзирать в полной мочи! Давай мне отчет, кто старший, как казну, что царевичу отпущена, тратили да по какой причине!

– А младший коли ответ подаст, можно ли? – прищурился, перегнувшись через резные перила, молодой Михаил Нагой, собою богатырь и буйноволосый красавец, любимый младший брат вдовой царицы.

– Давай… – начал было Битяговский, но младший из Нагих, перескочив через перила, вдруг оказался у самой морды его храпящего с испуга коня. Ухватив его за повод сильной рукой и разрывая удилами конские губы, Михаил Нагой развернул лошадиную башку обратно к воротам:

– Дорогу видишь? Там тебе отчет!!! Царевич Дмитрий Иванович в Угличе – удельный князь, а мы – его родня и опора и перед каждым прыщом с Москвы ответ держать не станем!

– Такие, значит, речи ведешь, крамола… – Битяговский, побагровев, потянул из-за пояса плеть.

– Только подними на меня руку, я тебе ее из плеча вырву! – негромко, но убедительно предупредил Михайла Нагой.

Битяговский только выругался, плюнул, стеганул со злобой плетью своего конька и порысил прочь со двора. За ним под свист и улюлюканье дворни тронулась и жидкая свита.