Елена Раскина

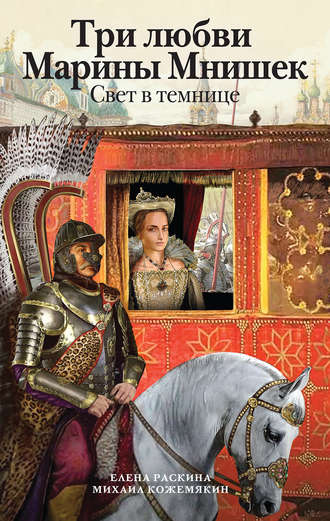

Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице

История послушницы Алены

Алена Литвинова была дочерью коломенского дворянина, не богатого, но и не бедного, всю жизнь служившего московским государям за честь и за совесть, а не за имение. И ждала Аленку самая обычная судьба девицы честного дворянского рода: вышивала бы гладью, заплетала льняную косу до пояса, щелкала бы орешки да, глядя от скуки в окно светелки, мечтала бы о счастье. Пришло бы время, и посватался бы за нее кто-нибудь из местных дворян, или молодой молодец, или почтенный вдовец. Вышла бы Аленка замуж, нарожала бы детишек… А со счастьем – это как Господь произволит!

Но пришла Смута. Когда сел царем на Москве хитрый и безжалостный Васька Шуйский, отец Алены усомнился в том, что несчастный, с телом которого пьяная кровью и разбоем толпа расправилась так люто, был лжецарем, невесть откуда взявшимся бродягой. В те времена многие задавали себе вопрос: «А ежели он и вправду Димитрий?», но другие спрашивали про себя, а Федор Литвинов осмелился спросить вслух: в своем дому, за чашей, среди друзей и родни. И вопрос-то был задан как-то вскользь, словно нечаянно сорвался с губ, и каких-либо явных действий в защиту Самозванца или его супруги, а теперь вдовы, царицы Марии Юрьевны, Литвинов не предпринимал и даже не помышлял об этом, но все равно нашелся доносчик, который настрочил верноподданническое послание государю Василию I.

А между тем в первые дни царствования Василия Шуйского жители областей российских, не участвовавшие в избрании нового царя, видели в этой диковине дело сугубо московское, столичное. Коломенцы шептались между собой, что вот, мол, недавно извещали их из Москвы, что злодей и отравитель Борис Годунов свергнут подлинным царевичем Димитрием, а сына Борискиного Феодора никто на престоле видеть не хочет. А теперь же уверяют, что царь Димитрий Иоаннович – никакой не Димитрий, а обманщик, беглый диакон, расстрига, еретик и чернокнижник.

Извещают, что расстрига был наказан за свое злодейство и самозванство и погиб, но как именно погиб, никто не знает. Доподлинно известно только, что пьяная и буйная толпа надругалась над телом самозванца – сначала выволокла его на Лобное место со скоморошьей маской на лице и дудкой во рту, а потом сожгла несчастную плоть, растоптала кости, превратила их в пепел, а пеплом этим зарядили пушку, выстрелившую в сторону Польши.

Но кто убил царя Димитрия? Бояре? Дворяне? Стрельцы? Обезумевший московский люд? Ничего доподлинно не было известно. Передавали только слова вдовой царицы, инокини Марфы. Спросили у нее, сын ли ей царь московский, объявленный самозванцем и убитый, а она, несчастная, якобы ответила: «Раньше надо было об том спрашивать, когда он жив был. А теперь он не мой, а Божий». Странные слова – и ничего они не объясняли.

Кто же и как избрал новым царем князя Василия Шуйского, и вовсе не было понятно. Советные люди из областей в этом избрании участия не принимали. Говорили в Коломне, что новый царь сел на престол тайком от Земли Русской и избран был не советом всей земли, а только москвичами. Никто не знал, чему верить, но иные-прочие помалкивали, а коломенский дворянин Литвинов усомнился вслух, да при свидетелях, вот и постигла его злая беда. Простолюдинам за такие сомнения при Василии Шуйском языки рвали, а дворян – казнили. Вестимо, почему – их дело благородное, а простой человек может и без языка, но зато с головой по земле русской походить.

Может, донес на Литвинова кто из родни – уж больно жадно некоторые из них смотрели на его имущество. А может, и кто-то из холопов постарался и за мзду малую сбегал куда надо и шепнул одному из «больших людей» на ухо, что коломенский дворянин Литвинов сочувствует Гришке-расстриге, проклятому Самозванцу. Так или иначе, но пришли за Литвиновым ночью, выволокли силой, в одной рубахе, он даже с женой и дочерью толком попрощаться не успел. Жена в ту страшную ночь в глубоком обмороке свалилась, а потом крепко заболела, слегла. В Коломне Федора Литвинова и убили – куль на голову, и в реку Коломенку.

Аленкина матушка вскоре Богу душу отдала. Имение Литвиновых в казну забрали, а дочке одну дорогу добрая родня настелила – в монастырь. Сестры строго ее держали, в трудах и впроголодь, и на постриг готовили. Но силой постричься не принуждали. Может, жалели – сирота ведь Аленка, только Господь ей заступа, а может, и брезговали дочерью государева изменника… Поди пойми! В монастыре вообще коли не молились, то больше молчали, а если и говорили о мирском, то обиняком, не напрямик.

Одна Аленка всем правду в глаза резала – за то и на покаянии в холодной сиживала, и бита бывала, и работала вдвое против остальных – для пачего смирения. Грубели с годами труда нежные ручки дворянской девицы, а душа не смирялась. Дерзка была Аленка, ничего не страшилась. Вернее, научилась не страшиться. Поначалу-то страшно было до дрожи, до рвоты. Но она все повторяла, как от отца некогда слышала: «Трус от страха бежит, а смелый – идет на страх». И Аленка шла. Не для чего и не для кого было ей беречься. Одна на свете. Верила: Господь иных за смирение спасает, а иных – за правду! Авось, и ее в свой черед спасет. Ведь правда и смирение как-то неловко вместе живут, словно супруги, меж коими любви нет, одно обязательство.

Когда самого Василия Шуйского с престола свергли и в монахи постригли, Алена решила, что это возмездие за батюшкину лютую смерть. Потом смутные времена на Руси настали: второй Самозванец в Тушине объявился, и царица Мария Юрьевна его чудом спасшимся Димитрием назвала. Одни в то верили, другие – нет. А третьи говорили, что раз Мария Юрьевна не просто царевой женой была, а венчанной на царство государыней, то она может себе любого мужа избрать и через то прав на царство не утратить. Стало быть, кто есть этот второй Димитрий – неважно. Важно, что царица его в мужья избрала.

Только вот женщины на Руси никогда не правили – и не по нраву была государыня, да еще не русской, а польской крови, Боярской думе. Вспоминали матушку Грозного царя – Елену Глинскую – из Литвы родом. Сколько через ее регентство при малолетнем царе Иване бед было! С женатым молодым боярином Овчиной-Телепневым-Оболенским спуталась, а старые роды боярские не уважала!

Так что не захотели бояре в царицы Марию Юрьевну – воровской женкой, расстригиной вдовой ее назвали. Но она права свои уступать не хотела – в Тушинском лагере при втором Димитрии жила. А после Тушина и Калуги приехала Мария Юрьевна в Коломну, обреталась здесь в палатах кремлевских, за вдовую царицу ее почитали. Тогда Алена ее, как и все коломенские, часто видела: Мария Юрьевна и на прогулку выезжала, и к горожанам выходила. Красавица она была необыкновенная, но одета не по-московски, не так, как у русских цариц принято, а в польское платье алого бархата, что на солнце как огонь вспыхивало. Мальчик был у Марии Юрьевны: маленький, кудрявый, с ней к горожанам выходил, за руку материнскую крепко держался.

Потом примчался в город Коломну казацкий атаман Ванька Заруцкий со своим удалым станичным воинством и увез Марину с мальчиком. И с тех пор про нее в Коломне разные слухи ходили да небывальщины. Узнали горожане, что полонили Марину в Астрахани, назвали ворухой, а сына ее – воренком, а Заруцкого Ваньку, последнего царицыного заступника, в Москве на кол посадили.

Катилась по земле русской Смута… Бояре московские польского королевича Владислава на трон захотели: присягали ему, крест целовали. Поляки да литовцы озверели совсем – видно, кровь их братьев, в Москве при свержении первого Самозванца пролитая, им в голову крепко ударила. Как во хмелю они были, по русским городам да деревням рыскали, бесчинствовали, святые церкви и монастыри разоряли, людишек порубили да пожгли – без счета… Народ простой Владислава на трон не хотел – был у него другой заступник, князь Димитрий Михайлович Пожарский, который под Москву из Нижнего Новгорода ратных людей привел, захватчиков из златоглавой столицы гнать. Да только бояре московские, начальные, князя Пожарского на царстве видеть не хотели: больно князь смел да крут, своего наворотит, не послушается, поостеречься надобно!

Ванька Заруцкий со своими казаками донскими и запорожскими за Марию Юрьевну да за сынка ее стоял, а бояре в Москве все сговаривались да переговаривались, сговориться никак не могли. Нужен им был царь слабый да хилый, а еще лучше – увечный какой или вовсе слабоумный, чтобы сидел тихо да родовитым фамилиям не перечил. Вот и избрали они в цари молодого Михаила Федоровича Романова, сына митрополита Ростовского Филарета, в миру – Феодора Никитича, боярина Романова, которого в монахи при злодее Годунове насильно постригли. Думали, царь молодой, умом не больно острый – сидеть будет тихо, не пикнет! Царенок – одно слово! Впрочем, иные поговаривали, что царенок еще себя покажет, умом-то он смолоду прост, да сердцем горяч!

Привезли царицу Марию Юрьевну из Астрахани с воренком, сынком ее кудрявым, снова в Коломну, да уже не в палаты пышные, а в башню кремлевскую. Здесь ее пленницей и держали, а сына на Москву отвезли да там и убили. Однажды, когда Алена уже при Брусенском монастыре Успения Девы Марии жила, игуменья монастырская вызвала Алену к себе и спросила:

– Хочешь за ворухой ходить? В башне ее прибираться, еду ей носить?

– Почему я, матушка игуменья? – удивилась Алена.

– Знаю, девица, твой отец за Самозванца пострадал, стало быть, ты к ворухе сочувствие имеешь. Признавайся, имеешь?

– Имею… – опустив голову, покаянно призналась Алена.

– Вот и ходи к ней, коли жалеешь, – решила игуменья. – Кому ж еще? А мне докладывать будешь: что воруха говорит, о чем просит, что на уме у нее, не хочет ли сбежать?

– Откуда я, матушка игуменья, такие страсти узнаю?

– Слушай да примечай – вот мой сказ! Велено нам из Москвы кого из сестер или с послушания к ворухе приставить. Вот тебя и приставлю.

Игуменья властно взяла Алену за подбородок и пытливо заглянула ей в глаза. Алена поняла: матушка игуменья тоже втайне сочувствует пленнице и потому хочет приставить к ней друга, а не врага. Потому она матушке игуменье противиться не стала и в башню каждый день ходить стала. Только в разговоры с Мариной не вступала: боялась, что и у стен, тем паче у таких толстых, крепких да холодных, есть уши, и если она, Алена, на пленницу не донесет, другие радетели найдутся.

После казни отца и матушкиной нежданной смерти стала Аленка очень осторожной, хоть и девчонкой застали ее эти беды. Нрава смелого да горячего не потеряла, крепости духа не утратила, но жизни научилась. Поняла, затвердила накрепко: на Руси язык распускать не стоит, за каждым углом – доносчик! Поначалу она из дальнего, рязанского монастыря сбежать хотела – на волю вольную рвалась, а потом тамошняя матушка игуменья сироте втолковала, что в мир ей никак нельзя, что в миру ее погибель ждет – как дочь государева преступника.

– Так ведь в монахи Шуйского постригли, мне-то нынче беда какая? – не поверила Алена.

– Ваську-то окаянного в монахи постригли, это верно, – согласилась рязанская игуменья, – только ведь Самозванец – все едино Самозванец. И вдова его – воруха. А отец твой их, говорят, жалел.

– А вы, матушка игуменья, разве царицу Марию Юрьевну не жалеете? – усомнилась Алена. – В Рязани да в Коломне многие ее жалеют.

– Жалеют-то жалеют, только вслух не сказывают! – объяснила игуменья. – И ты молчи! И в мир ни ногой: живи при нас, чем тебе плохо? Мы тебя, сироту горемычную, жалеем, к постригу не принуждаем, вот ты и живи… Не беги в мир: в ссылке очнешься или в остроге. Здесь твое место, Аленка!

Когда к власти пришел молодой царь Михаил Федорович Романов, Алена Литвинова вернулась в родную Коломну и жила послушницей при Брусенском монастыре Успения Девы Марии. Укрывалась за его стенами от страшной участи дочери государева преступника.

Коломенский воевода князь Приимков-Ростовский, прозванный Кутюк, был, в общем-то, не злым и не жестоким человеком, и если кого ему приходилось губить, как незадачливого Алениного родителя, то губил он по служебному долгу, без сердца и с душою сокрушенной. Однако имел он иной порок – был весьма жаден и прижимист. Тех денег, которые скудно отпускались из казны на содержание узницы, никто дальше окованного железом воеводского ларя и не видывал. Марину кормила из жалости игуменья Брусенского монастыря. Получив «на острожный хлеб ворухе» пару медяков, Алена выходила скупиться в город, на базар. Если на сдачу оставалась полушка[6], девушка была не прочь побаловать и себя. Особенно нравились Аленке коломенские сладости: здешние посадские люди были великие мастера готовить их.

Зайдет, бывало, Аленка в лавку к Грише Пастильникову, молодцу и красавцу, а он ей даром, за улыбку ее милую и личико нежное, в бумажку сладостей и завернет. Она их, не доходя до монастыря, тайком и съедает. Как ребенок ими тешится. А потом еще пальчики облизывает: уж больно в Коломне сладости хороши!

Гриша Пастильников, коломенский посадский человек

В лавке у Пастильникова было словно в сказке волшебной. Всюду коробы деревянные, резные, а в них, на тряпицах цветных, затейливых, пастила выложена. Брусничная, малиновая, медовая, ореховая, сливовая, ну и, конечно, всем пастилам голова – яблочная! Жил Пастильников при лавке – в небольших, но чистых хоромах. Пахло там деревом свежим, яблоками и напитками разными сладкими. А сад у Гриши большущий был – почитай, два десятка яблонь, антоновка да титовка, высокие, красивые, с тугими, душистыми яблочками. Весной да летом сиживала Аленка под этими яблонями на скамеечке, с Григорием. Он ей рассказывал, как пастила делается, да так сладко да гладко говорил, что заслушаться можно было. Готовил Григорий пастилу из антоновских яблок и меда. Иногда и титовские яблочки в дело пускал. Для крепости и цвету добавлял мед с яичным желтком. И конечно, ягоды всякие… Такую пастилу в Москву, в палаты царские, отослать – не стыдно будет!

Гриша был третьим, самым младшим сыном в семье. Мать Гриши была знатная пастильница, все сладкие секреты знала и младшему открыла. Отец-то смолоду тоже пастильничал, а как малость денег скопил – бросил у печи с противнем да с квашней возиться, торговлишку открыл. Сперва коробейничал, затем лавчонкой обзавелся. Товар брал любой – умел угадать спрос и неизменно продать с выгодой. В Смуту большие деньги пошли к нему в руки… Какого только войска не повидала тогда Коломна, и всякому надобен был и корм для коней, и хлеб для людей, и деготь для колес, и много всякой разности. Со всеми Пастильников-старший дела вел, ни ляхами, ни разбойниками не брезговал. Хитер был Гришин родитель, всем умел быть необходим, потому никто и не тронул его, на купеческую момону не позарился.

Когда прогнали ляхов из Москвы и установился наконец на престоле законный государь Михаил Феодорович, перебрался отец Гриши в златоглавую столицу, носившую еще на себе страшные язвы да увечья битв и пожарищ. Восстанавливалась Престольная… На большом строительстве, вестимо, первыми не стены встают, а богатые барыши подрядчиков поднимаются! Проезжие люди сказывали – обжился в Москве коломенский торговый человек Пастильников, в боярские палаты вхож стал, уж и терем себе построил, и вроде как новую семью завел – живет во грехе с некой молодой вдовою, писаной красавицей… И то верно, зачем успешному да смелому мужу, в коем велика еще сила, старая венчанная жена?

Старшие братья Гришины были в отца – ухватистые да оборотистые, жадные до деньги и чуткие до удачи, оба вышли в купцы, переженились и зажили отдельными домами. Впрочем, не совсем отдельными – старшему прежний, большой пастильниковский дом отошел, при нем доживала и горемычница матушка, утешаясь заботами о малышах-внучатах.

Грише торговой смекалки и старания в делах тоже было не занимать, однако уродился он на свет с мягким и совестливым: гнушался урвать, где плохо лежит, обобрать, обсчитать. «Это у тебя, Гришка, по молодости! – посмеивались братья. – Ничо, в лета войдешь – закрутеешь, волком станешь! Без этого на Руси в купецком сословии никак!»

Однако Грише об ином думалось – доказать хотел, что возможно в русской земле иначе ремесленные да торговые дела вести – по совести, по закону Божескому и человеческому, без утеснения слабых да бедных, без обмана, без потачки мздоимству воеводскому и беспределу приказному. Впрочем, пенять на братьев ему было нечего: помогли они ему и свое дело основать, и лавочку справить – небольшую, да ладную.

Теперь Григорий остался сам за себя – вот и старается от зари до зари, сам и готовит, сам и продает. Двух мастериц, правда, себе в помощь нанял, пастильниц опытных, в возрасте. Дела вроде ничего себе идут, а на душе неспокойно. С тревогой и срамом начал примечать за собою Гриша то, чего гнушался в отце да в братьях: волей или неволей здесь схитрит, там обвесит, туда нужному человечку подарочек занесет. Не спорится без этого торговлишка! Или это проклятие на ней, на торговле, такое?

Сначала Алена Григория дичилась, осторожничала. Бывало, слова не вымолвит, губ не разожмет, купит все, что для матушки игуменьи да для сестер монастырских надобно, и назад пойдет. Строгая такая, суровая, словно давно уже от мира отрешилась, только что постриг не приняла. Но строгость эта порой напускной казалась, особенно когда Аленка радостно, бесхитростно улыбалась, радуясь пустякам или великим Божьим милостям – солнцу, небу, деревьям или вот той же коломенской пастиле, которой так охотно угощал ее Григорий.

Пастильников, как и многие в Коломне, знал горестную историю Алены и считал девушку «сиротой Божьей», которую обижать нельзя, – Господь не простит. Но когда Алена стала ходить в башню, к Марине Мнишек, любопытство крепко схватило посадского человека за горло. Он до смерти хотел узнать, как живется колдунье Маринке, кому она в несчастье молится и от кого помощи ждет.

Но Алена на его вопросы долго отвечать не хотела – разговор тут же прерывала, словно быстро разрезала тянувшуюся от Григория к ней нить жгучего любопытства. Матушка игуменья строго-настрого запретила ей рассказывать кому бы то ни было про увиденное в башне. Но Григорию Алена инстинктивно доверяла – так доверяют смертельно обиженные жизнью и судьбой люди тем немногим, кто дарил им крохи заботы, нежности и любви. Поэтому однажды она не выдержала и шепотом, недоверчиво озираясь по сторонам, как будто в маленькой тесной лавке Пастильникова спряталось целое полчище доносчиков, быстро, еле размыкая губы, сказала:

– Несчастная она, Мария Юрьевна. Все Христу-Богу молится, чтобы вызволили ее из башни.

– Отчего же Христу? Она ведь еретичка! Говорят, еретики Сатане молятся.

– Не еретичка она, а христианской веры, только латинской, – торопливо, наклонившись к самому уху Пастильникова, ответила Алена. – Не православной, как мы. Я ее молитву разобрала. Говорила она: «Иезус Христос, моли за мене Отца Небесного». Это, стало быть, значит: «Иисус Христос, помолись обо мне Отцу Небесному».

– Стало быть, она не ворожит? По черной книге слова богопротивные не читает? – удивился Пастильников.

– Нет у нее никаких книг, кроме Священного Писания. Молится она – на латинском наречии или по-своему, по-ляшски. На шее у нее бусы висят, с крестом. Так она те бусы в руки берет и каждую бусинку гладит. А потом молитвы читает.

– Может, бусы эти – колдовские?

– Нет, не колдовские. Для христианской молитвы они. Четками зовутся.

– А ты откуда знаешь, что четками?

– Сказывали.

– Жалко тебе ее, Маринку, Аленушка?

– А тебе, Гриша, разве нет?

– И мне жалко. – признался Пастильников. – Сына у нее убили. Грех это страшный. И государю нашему молодому, Михаилу Федоровичу, детоубийство не простится. С Бориской Годуновым он им себя сравнял.

– Молчи, Гриша, а то, не приведи Господь, злой человек услышит, донесет! – Послушница горячей ладонью зажала Григорию рот.

– Стало быть, ты за меня боишься, Аленушка? – растрогался Григорий.

– Боюсь… – опустив глаза, застыдившись, призналась Алена.

– Благослови тебя Господь, сирота Божья! – сказал ей Пастильников. – А я тебя всю жизнь любить буду. Коли была б ты мирская, а не монастырская, сказал бы тебе: «Выходи за меня замуж. И проживем вместе – ладно да мирно». Не дворянского я роду-племени, как твой батюшка был, но человек честный, посадский, кой-какую деньгу скопил. Жить будешь в достатке. Не пожалеешь.

– Нельзя мне за тебя идти, Гриша, – вздохнула Алена. – Я ведь монастырская.

– Но ты ведь, Аленушка, пострига не принимала…

– Послушница я, ты знаешь. Скоро постриг приму. Да и нет мне дороги из монастыря в мир. Я ведь государева преступника дочь. В мир выйду – в остроге сгину. Да и ты со мной – коли судьбу мою разделить захочешь.

– Не боись, Аленушка! Авось не сгинем! – лихо, весело сказал Григорий. – Увезу я тебя отсюда далеко-далеко. Забудут про тебя люди. А мы будем жить-поживать да добра наживать на чужой сторонке.

– Где ж такая чужая сторонка сыщется? – с сомнением вопросила Аленка. – Есть ли вовсе такая страна на божьем свете, где лихие начальники, богачи-кровососы да доносники не обидят бедную сироту?

– Хочешь, до Литвы доберемся, Алена, али до Украйны! Или до Сибири… Там беглых много. А хочешь, на Дон уйдем. С вольного Дону выдачи нет.

– А коли поймают нас, тогда что?

– Не боись, Аленушка, не поймают!

Алена подхватила свою корзинку и выбежала из лавки. Григорий успел, правда, по давнему своему обычаю сунуть ей сладости в тряпице. Она взяла, не побрезговала. Стало быть, съест по дороге, сирота Божья…