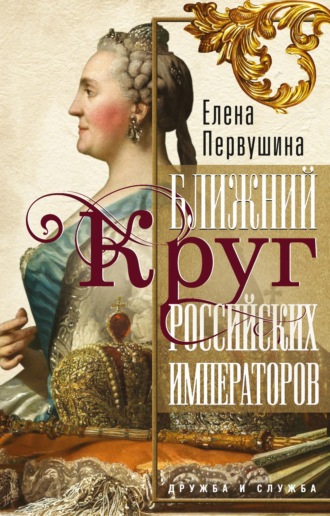

Елена Первушина

Ближний круг российских императоров

Смерть приходит некстати

Через месяц – новое письмо Джейн Рондо: «Когда я писала последний раз, весь свет (имею в виду здешний свет) готовился к пышной свадьбе; она, назначенная на 19 января, приближалась. 6 января ежегодно устраивается торжественная церемония, которую русские называют “освящение воды”, и воспроизводится обряд крещения нашего Спасителя Св. Иоанном. По обычаю, государь находится во главе войск, которые выстраиваются в этот день на льду. Несчастная хорошенькая избранница императора должна была в тот день показаться народу. Она проехала мимо моего дома с гвардией и свитой – такой пышной, какую только можно себе представить. Она сидела одна в открытых санях, одетая так же, как на церемонии обручения, а император (в соответствии с обычаем этой страны) стоял позади ее саней. Не припомню другого столь холодного дня, и я с ужасом думала о том, что нужно ехать на обед ко двору, куда все были приглашены и собирались для встречи юных государя и государыни при возвращении. Они пробыли среди войск на льду четыре часа. Как только они вошли в зал, император пожаловался на головную боль. Сначала причиной сочли воздействие холода, но после нескольких повторных жалоб призвали его доктора, который сказал, что император должен лечь в постель, так как он очень болен. Поэтому все разошлись. Княжна весь день была задумчива и осталась такою же при этом случае. Она попрощалась со своими знакомыми, как и принимала их, с серьезной любезностью (если можно так выразиться). На следующий день у императора появилась оспа, а 19-го, в день, назначенный для его женитьбы, около трех часов утра он умер».

Свадьба, которую Долгорукие торопили всеми возможными способами, так и не состоялась. Петр тяжело заболел оспой, его положение безнадежно.

А перед Россией снова встал вопрос: кто же займет престол?

Посол Дании в России фон Вестфален отправляет Василию Лукичу письмо: «Слух носится, что Его Величество весьма болен, и ежели наследство Российской империи будет цесаревне Елизавете или Голштинскому принцу, то Датскому королевскому двору с Россиею дружбы иметь не можно, а понеже Его Величества обрученная невеста фамилии вашей, то и можно удержать престол за ней, так как после кончины Петра Великого две знатные персоны, а именно – Меншиков и Толстой, государыню императрицу (Екатерину І) удержали, что и по вашей знатной фамилии учинить можно и что вы больше силы и славы имеете».

Российский историк XIX в. Н.И. Костомаров, автор очерка о Петре II, пишет: «По кончине последнего из мужской линии Романова дома наследство престола могло перейти или к цесаревне Елизавете, или к малолетнему сыну покойной Голштинской герцогини. Для Дании было полезно, если бы в России наследовало престол лицо, не имеющее дружественной связи с Голштинским домом, и всего лучше, если бы оно могло стать в неприязненные отношения к последнему. Вестфален был же свидетелем, как по смерти Петра Великого престол достался его вдове, не имевшей никакого родового права; поэтому, как соображал он, в России преемничество может быть мимо всякой кровной связи с прежде царствовавшим домом. Датский министр написал к Василию Лукичу Долгорукову письмо и вкинул в него соблазнительную мысль объявить преемницею Петра царскую невесту, наподобие того, как после кончины Петра Великого провозглашена была властвующею императрицею Екатерина. Тогда, замечал он, устроили такое дело Меншиков с Толстым, почему же теперь не могут сделать того Долгоруковы? Василий Лукич сообщил об этой мысли князю Алексею Григорьевичу. 12 января государю стало лучше, и дело было оставлено.

Все надеялись, что болезнь Петра уже не представляет опасности. Но 17 января Петр, который по своей отроческой живости никогда не берег себя от влияний температуры, отворил окно. Внезапно закрылась вся высыпавшая по телу оспа. Все увидели тогда безнадежность. Царь тотчас же начал впадать в беспамятство.

Тогда князь Алексей Григорьевич пригласил к себе в Головинский дворец родню свою для тайного родственного совета. Сошлись братья его, Сергей и Иван Григорьевичи, Василий Лукич и брат царской невесты Иван Алексеевич. Князь Алексей Григорьевич, оставив их в своей спальне, поехал в Лефортовский дворец осведомиться о здоровье государя. В его отсутствие приехали в Головинский дворец князья Василий и Михайло Владимировичи[18]. Быть может, отец царской невесты нарочно выехал из дому, чтоб дать возможность без себя сказать братьям Владимировичам о том, что затевалось по наущению Вестфалена: ему самому казалось неприличным говорить в пользу своей дочери тем, которые и прежде неблагосклонно смотрели на предполагаемый царский брак. Князья Григорьевичи сказали князьям Владимировичам:

– Вот Его Величество весьма болен и в беспамятстве; ежели скончается, то надобно как можно удержать, чтобы после Его Величества наследницею российского престола быть обрученной Его Величества невесте, княжне Екатерине.

– Княжна Екатерина не венчалась с государем, – сказал князь Василий Владимирович.

– Не венчалась, так обручалась, – отвечали Григорьевичи.

– Ино дело венчание, а иное обручение, – сказал Василий Владимирович. – Хотя бы она и венчана была, и тогда в учинении ее наследницею не без сомнения было бы. Не то что посторонние, да и нашей фамилии прочие лица у ней в подданстве быть не захотят. Покойная государыня Екатерина Алексеевна хотя и царствовала, но только Ее Величество государь император при животе своем короновал.

– Стоит только крепко захотеть, – сказали Григорьевичи. – Уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Голицына, а коли заспорят, так мы их и бить начнем. Как не сделаться по-нашему? Ты, князь Василий Владимирович, в Преображенском полку подполковник, а князь Иван – майор; а в Семеновском полку спорить против нас некому.

Князь Василий Владимирович на это сказал:

– Что вы, ребячье, врете! Статочное ли дело? И затем, как я полку объявлю? Услышат об этом от меня, не то что станут бранить, еще и побьют!

Тогда Григорьевичи сказали:

– А если княжну Екатерину изволит государь объявить своею наследницею в духовной?

Князь Василий Владимирович отвечал:

– То было бы хорошо, понеже оное дело в воле Его Величества состоит, только как нам о таком несостоятельном деле рассуждать, когда вы сами знаете, что Его Величество весьма болен и говорить не может: как же Его Величеству оное дело учинить!

Тут приехал князь Алексей Григорьевич и сообщил, что положение государя нимало не улучшается и, напротив, кажется безнадежным. Зашла опять речь о наследстве, и князь Василий Владимирович в резких выражениях начал возражать против намерения сделать наследницею престола царскую невесту. “Вы все сами себя погубите, если станете этого добиваться”, – пророчески сказал он князю Алексею Григорьевичу и потом уехал с братом Михаилом.

Оставшиеся в Головинском дворце Долгоруковы опять принялись за вопрос о наследстве. Князь Сергей Григорьевич сказал:

– Нельзя ли написать духовную от имени государя, яко бы он учинил своею наследницею невесту свою княжну Екатерину?

Уже братьев Владимировичей не было, и никто не возражал против такого беззаконного предприятия. Князь Василий Лукич вызвался сочинять фальшивый документ, сел у комля, взял лист бумаги и стал писать; но, не дописавши всего, он бросил бумагу и сказал:

– Моей руки письмо худое. Кто бы написал получше?

Тогда взялся за перо и бумагу князь Сергей Григорьевич, а князья Василий Лукич и Алексей Григорьевич сочиняли духовную и диктовали ему, так что один скажет, а другой прибавит. Таким способом князь Сергей написал духовную от имени государя в двух экземплярах. Тут князь Иван Алексеевич вынул из кармана письмо государя и свое собственное писание и сказал:

– Посмотрите, вот письмо государево и моей руки. Письмо руки моей слово в слово, как государево письмо. Я умею под руку государеву подписываться, потому что я с государем в шутку писывал.

И под одним из экземпляров составленной духовной он подписал: “Петр”.

Все хором решили, что почерк князя Ивана Алексеевича удивительно как сходен с почерком государя.

Но с первого раза не решились фальшивой духовной, подписанной князем за государя, дать значение действительного документа. Оставался другой экземпляр, еще не подписанный. Отец и дяди сказали князю Ивану:

– Ты подожди и улучи время, когда Его Величеству от болезни станет свободнее, тогда попроси, чтоб он эту духовную подписал, а если за болезнью его рукою та духовная подписана не будет, тогда уже мы по кончине государя объявим ту, что твоей рукой подписана, якобы он учинил свою невесту наследницею. А руки твоей с рукою Его Императорского Величества, может быть, не познают.

После такого совета князь Иван, взявши оба экземпляра духовной, поехал в Лефортовский дворец и ходил там, беспрестанно осведомляясь, не стало ли лучше государю и нельзя ли быть к нему допущенным. Но ему был один и тот же ответ: государь крайне болен и находится в беспамятстве. Близ государя был неотступно Остерман, потому что Петр сам этого прежде хотел.

Так прошел день. На другой день, 18 января, князь Алексей Григорьевич спросил у сына:

– Где у тебя духовная?

– Здесь, – отвечал князь Иван. – Я не получил времени у Его Императорского Величества, чтобы просить подписать духовную.

Отец сказал ему:

– Давай сюда, чтобы тех духовных кто не увидел и не попались бы кому в руки.

Князь Иван Алексеевич отдал отцу оба списка духовной».

Петр II скончался от оспы 19 [30] января 1730 г. в Москве. Легенда гласит, что его последние слова: «Запрягайте сани! Хочу ехать к сестре!»

Если бы Петр не умер

Прервем ненадолго историю Долгоруких (она продолжится в следующей главе). Когда мы слышим о смерти столь молодого царя, то, кроме естественной жалости, невольно возникает вопрос: «А что было бы, переживи Петр болезнь?»

Костомаров категоричен: «Петр II не достиг того возраста, когда определяется вполне личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-нибудь приговор. Хотя современники хвалили его способности, природный ум и доброе сердце – все, что могло подавать надежду увидать хорошего государя, но таким восхвалениям нельзя давать большой цены, потому что то были одни надежды на хорошее в будущем. В сущности, поведение и наклонности царственного отрока, занимавшего русский престол под именем Петра Второго, не давали права ожидать из него со временем талантливого, умного и дельного правителя государства. Он не только не любил учения и дела, но ненавидел то и другое, не показывал никакой любознательности..; ничто не увлекало его в сфере государственного управления, всецело пристращался он к праздным забавам и до того подчинялся воле приближенных, что не мог сам собою, без пособия других, освободиться от того, что его уже тяготило; между тем увлекался постоянно соблазнительною мыслью, что он, как самодержец, может делать все по своему нраву и все вокруг него должны поступать так, как он прикажет. Царственный отрок был глубоко испорчен честолюбцами, которые пользовались его сиротством для своих эгоистических целей и его именем устраивали козни друг против друга. Смерть постигла его в то время, когда он находился во власти Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то Долгоруковых, по интригам каких-либо других любимцев счастья, постигла бы судьба Меншикова, а те, другие, что низвергли бы Долгоруковых, в свою очередь, низвержены были бы иными любимцами. Во всяком случае, можно было ожидать царствования придворных козней и мелкого тиранства. Государственные дела пришли бы в крайнее запущение, как это уже и началось: пример верховного самодержавного главы заразительно действует на всю правительственную среду. Перенесение столицы обратно в Москву потянуло бы всю Русь к прежней недеятельности, к застою и к спячке, как уже того и опасались сторонники преобразования. Конечно, нельзя утверждать, что было бы так наверное, а не иначе, потому что случаются нежданные события, изменяющие ход вещей. Таким случайным, нежданным событием и явилась на самом деле рановременная кончина Петра Второго, которую можно, по соображениям, считать величайшим счастием, посланным свыше для России: смерть юноши-государя все-таки была поводом к тому, что Россия снова была двинута по пути, проложенному Великим Петром, хотя с несравненно меньшею быстротою, энергиею и ясностью взглядов и целей».

В самом деле, Петр II едва ли вырос таким же яростным реформатором, как его дед. Возможно, двух реформаторов подряд Россия просто не выдержала бы, но темперамента и воспитания ему вполне хватило, чтобы стать подобным прадеду Алексею Михайловичу, который не чуждался изменений и умел ладить с московскими боярами, но «стартовые позиции» Петра-младшего совсем иные, чем у Петра-старшего – «окно в Европу» уже прорублено, и международные связи налажены. Петербург, даже перестав быть столицей, остался бы городом-портом, через который шла международная торговля. Василий Лукич и Алексей Григорьевич Долгорукие бывали за границей, знали иностранные языки и не страдали ксенофобией. Конечно, они разыгрывали карту патриотизма, чтобы утвердить свое положение при Петре, но утвердив его женитьбой, они не могли не понять выгод продолжения сотрудничества с Европой, прежде всего, для себя.

Влияние Долгоруких на Петра II заключалось не в том, что они призывали к сворачиванию Петровских реформ, а в том, что они преследовали лишь интересы своего рода и личные интересы, а понимание того, что сильное государство – залог процветания аристократической верхушки, им чуждо. Внутри семьи Долгоруких уже возникали распри, пока царь был молод и внушаем, каждый из членов клана пытался склонить его на свою сторону, но рано или поздно Петр понял бы, что им манипулируют. А среди его приближенных, нашлось бы немало таких, кто открыл монарху глаза, и тогда Долгоруковым, скорее всего, пришлось испытать на себе гнев Романовых, которым славился еще Алексей Михайлович. Чем закончилась бы опала Долгоруких, и кто ступил на их место – догадаться невозможно. Многое зависело от того, сможет ли удержаться при Петре Остерман. Мы видим, что в дни болезни Петра он находился при нем, видимо, строптивый ученик и терпеливый учитель смогли найти общий язык за спиной Долгоруких, еще до того, как Петр заболел, если бы не произошло решительного разрыва. Остерман – великий мастер договоров и компромиссов, он продолжал бы вести Россию тем же путем, каким вел ее при Анне Иоанновне, и по которому позже вели ее Елизавета с Шуваловыми – умеренного разумного западничества, когда Россия представляется Европе партнером с крепкой экономикой, сильной армией и флотом. Партнером, с которым нужно говорить на равных, и союза с которым стоит искать. Возможно Петр, с возрастом взявшись за ум, помогал ему в этом, а возможно – нет.

Безусловно одно, проживи Петр еще хотя бы несколько лет и оставь законного наследника, мужская линия Романовых не прервалась, и у Екатерины Великой спустя 100 лет не было бы повода писать в пьесе о тайном разговоре портретов в Чесменском дворце:

«Императрица Анна: Мое царствование было куда более нервным, чем ваше.

Императрица Елизавета: То, что одни называют нервами, другие иногда зовут жестокостью».

Да и сама Екатерина, возможно, навсегда бы осталась принцессой Софией Августой Фредерикой Ангальт-Цербстской и никогда не увидела России.

Но была еще одна альтернатива – что если Долгорукие пустили в ход подложное завещание, или Остерман отлучился от постели больного: Петр на короткое время пришел в себя и Иван смог убедить его подписать документ и оставить престол невесте. Вероятно, такое завещание после смерти Петра II оспорили, и в Москве разгорелась бы боярская война. Возможно, воспользовавшись случаем, Польша или Швеция начали интервенцию, снова отбросив страну в Смутное время, – это самый печальный оборот событий и для Долгоруких и для России. Все должно решиться на ночном заседании Верховного тайного совета 19 января 1730 г., после кончины Петра II.

Глава 3. Анна Иоанновна и госпожа Бирон – странная дружба

Кто будет на престоле?

Верховный тайный совет был крайне заинтересован в том, чтобы посадить на российский престол своего кандидата. И не так уж важно, кто это будет, главное – чтобы своим возвышениям он или она обязаны «верховникам».

Хакобо Франсиско, Фитц-Джеймс Стюарт, 3-й герцог де Лириа-и-Херика, английский аристократ, служивший Испании и бывший послом в России, писал: «Едва только члены Тайнаго совета увидели, что Царь Петр должен непременно умереть, они собрались с главными вельможами во дворец и начали говорить о наследстве престола. Тут было четыре партии.

Первая партия Долгоруких, думавшая возвести на трон обрученную царскую невесту и составившая на сей предмет завещание, которое хотели заставить умирающего Монарха подписать. Было уже поздно, ибо он лишился тогда чувств. Видя, что противники были теперь сильнее, Долгорукие отказались от своего намерения.

Вторая партия была Царицы Евдокии, бабушки Царя, которой сообщники ея предлагали корону, но она отказалась, говоря, что старость и болезни ея к тому не допускают.

Третья – была Принцессы Елисаветы, дочери Петра Великого, а четвертая состояла из приверженцев сына Герцога Голштейнского, мать которого была старшая сестра Принцессы Елисаветы. Но обе сии партии были так слабы, что не могли ничего сделать.

Некоторые из членов семейства Голицыных, бывшего в упадке во все время правления Долгоруких, подняли тогда голос и решились привести в исполнение странную мысль, установив в России ограниченное правление, подобное Английскому. <…> Решились избрать на царство Принцессу Aнну, вдовствующую Герцогиню Курляндскую, дочь Царя Иоанна, старшего брата Петра Великого, с тем, что она подпишет условия, составленные Советом. После сего решения ожидали кончины юного Царя, которая последовала, как я уже говорил, 30-го, в час по полуночи, а в 5-ть часов члены Совета собрались снова во Дворец, а ра́вно Сенат, члены разных мест, генералы и полковники, находившиеся в Москве.

Когда все были в сборе, князь Дмитрий Голицын начал говорить, ибо Великий Канцлер страдал жестокою простудою; он сказал, что если Богу угодно было лишить их Царя Петра II-го, то необходимо избрать достойного ему преемника, Монарха Великой Российской империи. Поелику вдовствующая Герцогиня Курляндская одарена великими добродетелями, то они не могут сделать лучшего выбора. Все отвечали общим кликом: “Да здравствует!”, и приказ был передан генералам, об объявлении о том войску. Немедля назначили трех депутатов для посылки в Митаву, объявления новой Царице ее избрания и сопровождения ее в Москву».

Среди тех, кто поддерживал кандидатуру Анны, оказался и Василий Лукич Долгорукий. Почему он решил не разыгрывать карту царевой невесты и своей родственницы? По сути, этот выбор единственно возможный. Анна – царская дочь и «честная вдова», она не привела бы на трон иностранного принца или короля. С другой стороны, своим воцарением она была обязана «верховникам», и они считали, что это дает им возможность расширить свои права.

Быть может, князь Василий Лукич рассчитывал еще более возвыситься при Анне Иоанновне, которая весьма благоволила к нему в бытность его в Курляндии. Потом ходили даже слухи, что князь, в это время уже овдовевший, намерен жениться на Анне Иоанновне и провозгласить себя правителем государства. Мы уже знаем, что он ошибся – так же, как и все «верховники».

В одном Верховный тайный совет солидарен – воспользовавшись случаем, нужно получить гарантии преференций от будущей государыни. Для этого составили «пункты», ограничивающие самодержавную власть вновь избранной императрицы. В окончательной редакции «пункты» назвали «Кондициями» и 19 января вечером отправили в Митаву с тремя депутатами: князьями Василием Лукичем, Михаилом Голицыным и генералом Леонтьевым. 30 января Верховным тайным советом получено письмо от Василия Лукича о том, что Анна Иоанновна, выслушав «Кондиции», собственноручно подписала под ними: «По сему обещаюсь все без всякого изъятия содержать. Анна». 29 января Анна Иоанновна выехала из Митавы в сопровождении Долгорукова и Голицына.

Анна Иоанновна

Прибыв в Москву, Анна, опираясь на поддержку московских бояр, не вошедших в Верховный тайный совет, и гвардии, разорвала подписанные в Митаве «Кондиции» и объявила себя самодержицей, сказав при этом в лицо Долгорукому: «Так, значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул». Она не стала омрачать свое восхождение на престол казнями, но все «верховники» под тем или иным предлогом в будущем были выведены из игры: казнены, отправлены в крепость или в ссылку. Князя Василия Лукича назначили губернатором в Сибирь и послали в Тобольск, но уже через несколько дней издан манифест о «преступлениях» князей Долгоруких, в котором сказано: «За многие его, князя Василия Долгорукова, как Ея Императорскому Величеству самой, так и государству бессовестные противные поступки, лиша всех его чинов и кавалерии сняв, послать в дальнюю его деревню с офицером и солдаты и быть тому офицеру и солдатам при нем, князь Василие, неотлучно». Пока новая императрица милостива – Василий Лукич просто отправлен на житье в свою Пензенскую вотчину Керенского уезда село Знаменское.