Полная версия:

Дэвид Митчелл Тысяча осеней Якоба де Зута

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Дэвид Митчелл

Тысяча осеней Якоба де Зута

К., Х. и Н. с любовью

David Mitchell

THE THOUSAND AUTUMNS OF JACOB DE ZOET

Copyright © 2010 by David Mitchell

All rights reserved

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency

Перевод с английского Майи Лахути

Оформление обложки Вадима Пожидаева

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© М. Лахути, перевод, примечания, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство ИНОСТРАНКА®

Митчелл Д.

Тысяча осеней Якоба де Зута: роман / Дэвид Митчелл; пер. с англ. М. Лахути. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 640 с. – (Большой роман).

ISBN 978-5-389-11622-1

Я считаю Чехова своим святым покровителем. Конечно, так думают многие писатели, но я читаю Чехова каждый год. Он напоминает мне о том, что самое главное в литературе – это не идеи, а люди. Очень люблю Булгакова. Он достаточно популярен в англоязычном мире. Булгаков очень изобретателен, и у него большое «чеховское» сердце. Например, Набоков тоже изобретателен, но у него «платоновское» сердце. Его волнуют идеи, а не люди. Ну и конечно же, Толстой. Например, «Анна Каренина» – 700 страниц, но не скучно ни на секунду, Толстой умудряется оставаться увлекательным даже на такой большой дистанции.

Дэвид МитчеллСравнения Митчелла с Толстым неизбежны – и совершенно уместны.

Kirkus ReviewsИменно для таких романов, как «Тысяча осеней Якоба де Зута», придумали определение «шедевр».

Daily Telegraph Books of the YearИдеальный мастер-класс искусства словесной магии.

Independent Books of the YearПризнанный новатор, открывший новые пути в литературе, выпустил очаровательно старомодный роман в классическом духе – о любви и самопожертвовании, о столкновении цивилизаций, о безжалостных врагах, которые не успокоятся, пока не уничтожат ваш род до седьмого колена.

The Washington PostМитчелл – один из лучших писателей современности.

San Antonio Express-NewśГениальный рассказчик. Возможно, именно Дэвид Митчелл окажется наиболее выдающимся британским автором нашего времени.

Mail on SundayОткройте «Тысячу осеней Якоба де Зута» и затеряйтесь в мире невероятного размаха, оригинальности и творческого блеска.

Independent on SundayДэвид Митчелл не столько нарушает все правила повествования, сколько доказывает, что они сковывают живость писательского ума.

Дин КунцДэвиду Митчеллу подвластно все.

Адам Джонсон (лауреат Пулицеровской премии)Дэвид Митчелл давно и по праву считается одним из лучших – если не самым лучшим современным писателем, который способен держать читателя в напряжении каждой строчкой и каждым словом…

Джо ХиллРомантичная история запретной любви, исполненная сладости и боли, доподлинное пиршество для литературных гурманов. Роман идей, роман о невозможном вожделении, вновь подтверждающий статус Митчелла как одного из самых поразительных и бесстрашных авторов наших дней.

Дейв Эггерс (The New York Times Book Review)Возможно, лучшая книга в творчестве Митчелла, да и во всей литературе последних лет.

The Boston GlobeВнушительный во всех смыслах роман.

The New YorkerЕсли вы еще не читали ни «Облачного атласа», ни «Сна № 9», знакомство с Дэвидом Митчеллом можете начать и с «Тысячи осеней Якоба де Зута». Митчелл блистательно воссоздает вкус и аромат минувшей эпохи, выстраивая свою страшно увлекательную, а временами и увлекательно страшную историю.

The Plain DealerОколдовывает и пугает… истинное мастерство рассказчика заключается в том, что Митчелл пробуждает в читателе неподдельный интерес к судьбе каждого из героев.

Scotland on SundayДэвида Митчелла стоит читать ради замысловатой интеллектуальной игры, ради тщательно выписанных героев и ради великолепного стиля.

Chicago TribuneРоманом «Тысяча осеней Якоба де Зута» Митчелл показал, что ему под силу не только виртуозная литературная пиротехника, но также искусство глубокого сопереживания и классический авантюрно-исторический нарратив.

The New York TimesЯкоб де Зут – самый зрелый и тонко выписанный герой за всю звездную карьеру Митчелла, а «Тысяча осеней…» – самый увлекательный из его романов, буквально не дающий читателю передохнуть.

San Francisco ChronicleКнига Митчелла – это замечательный исторический роман, и замечателен он именно своей историчностью.

УралДэвид Митчелл – настоящий волшебник.

The Washington PostЯ прочел роман Дэвида Митчелла «Тысяча осеней Якоба де Зута» в 2011 году. И тогда мне казалось, что это самая лучшая книга из всех, что я когда-либо читал.

Майкл ФассбендерЯ хочу продолжать писать! Почему по-настоящему хорошие, многообещающие произведения пишут тридцатилетние писатели, которые в свои шестьдесят не всегда могут создать нечто столь же потрясающее и великолепное? Может, им мешает осознание собственного выхода на пенсию? Или они когда-либо сотворили безумно популярное произведение, а потом строчили все менее качественные дубликаты своего же успеха? А может, просто нужно бытьжадным и всеядным в чтении, в размышлениях и в жизни, пока вы еще на это способны, и тогда каждый ваш роман будет лучше предыдущего. Я на это надеюсь.

Дэвид МитчеллМитчелл аккуратно, практически невидимо для читателя крутит в руках экшн-мелодраму – почти как кубик Рубика, – пока все цвета внезапно не встают на места, обнажая не что иное, как анатомию героизма. Смотрите – вот его неблагодарность. А тут непредсказуемость. Вот его огромность, которой хватит на всех и должно хватить на всех, потому что одному человеку его не вынести. Здесь – его неправдоподобность и повседневность. Вот его уродство. А вот – никого не побеждающая, абсолютно по-японски прекрасная в своей мимолетности и хрупкости красота. Лови!

Мария Мельникова (Книжное обозрение)Примечание автора

В порту Батавия на острове Ява располагалась штаб-квартира Голландской Ост-Индской компании (по-голландскиVereenigde Oost-Indische Compagnie, сокращенно VOC, дословно «Объединенная Ост-Индская компания»). Отсюда отплывали и сюда возвращались корабли Компании, идущие в Нагасаки. Во время Второй мировой войны, когда Япония оккупировала Индонезийский архипелаг, Батавию переименовали в Джакарту.

На всем протяжении романа при упоминании японских дат используется лунный календарь – он может в разные годы «отставать» от грегорианского на три-семь недель. Так, «первый день Первого месяца» означает не первое января, а некую переменную дату между концом января и примерно серединой февраля. Годы указаны согласно японской традиции, с упоминанием эры.

В японских именах на первом месте стоит фамилия, на втором – имя.

I. Невеста, ради которой мы пляшем

Одиннадцатый год эры Кансэй. 1799 г.

I. Дом наложницы Кавасэми, на склоне горы близ Нагасаки

Девятая ночь Пятого месяца

– Барышня Кавасэми? – Орито стоит на коленях на липком вонючем футоне. – Вы меня слышите?

За садом, на рисовом поле, взрывается какофонией лягушачий хор.

Орито промокает влажной тряпкой пот со лба наложницы.

– Она почти все время молчит. – Служанка поднимает повыше светильник. – Много часов уже…

– Барышня Кавасэми, моя фамилия – Аибагава. Я акушерка. Я постараюсь вам помочь.

Ресницы Кавасэми вздрагивают. Она открывает глаза и еле слышно вздыхает. Глаза снова закрываются.

«Она так измучена, – думает Орито. – Даже не боится, что умрет сегодня».

Доктор Маэно шепчет из-за муслиновой занавески:

– Я хотел сам исследовать предлежание плода, но… – Старый ученый тщательно подбирает слова. – Как видно, это не дозволяется.

– Мне дан четкий приказ, – отвечает камергер. – Посторонний мужчина не может ее коснуться.

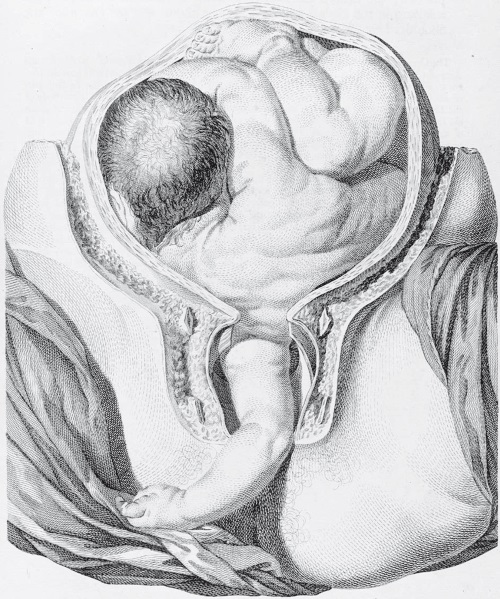

Орито откидывает промокшую от крови простыню. Как ей и говорили, вялая ручка младенца торчит наружу до самого плеча.

– Видели когда-нибудь такое предлежание? – спрашивает доктор Маэно.

– Видела, на гравюре в голландской книге, которую переводил отец.

– Мои молитвы услышаны! «Наблюдения» Вильяма Смелли?

– Да. Доктор Смелли называет это… – Орито произносит голландский термин, – «пролабирование ручки плода».

Орито сжимает пальцами покрытое слизью крошечное запястье, ищет пульс.

Маэно спрашивает на голландском:

– Ваше мнение?

Пульса нет.

– Младенец мертв, – на том же языке отвечает Орито. – Скоро и мать умрет, если его не извлечь.

Акушерка дотрагивается до раздутого живота Кавасэми, кончиками пальцев ощупывает выпуклость вокруг пупка.

– Это был мальчик. – Она опускается на колени между раздвинутыми ногами роженицы, отмечает узкий таз и обнюхивает выпяченные половые губы, чувствуя солодовый запах свернувшейся крови и экскрементов, но не вонь разложившегося плода. – Умер час-два назад. – Орито спрашивает служанку: – Давно отошли воды?

У служанки язык отнялся от изумления при звуках чужого языка.

– Вчера утром, в час дракона, – с каменным лицом произносит домоправительница. – Вскоре после того у госпожи начались схватки.

– А когда младенец в последний раз брыкался?

– В последний – сегодня, около полудня.

– Доктор Маэно, вы согласны с тем, что перед нами случай… – она употребляет голландский термин, – «поперечного предлежания»?

– Возможно, – отвечает лекарь на том же непонятном для непосвященных языке. – Но без обследования…

– Младенец переношен дней на двадцать, если не больше. Он должен был повернуться.

– Малыш решил отдохнуть, – уверяет госпожу служанка. – Правда, доктор Маэно?

– Возможно… – колеблется честный доктор, – вы и правы…

– Отец сказал, – произносит Орито, – что за родами наблюдал доктор Урагами.

– Наблюдал, – хмыкает Маэно, – из своего уютного кабинета. Когда младенец перестал брыкаться, Урагами объявил, что в силу неких причин, которые открыло ему, великому прорицателю, гаданье, душа ребенка не желает появляться на свет и потому исход родов зависит лишь от духовной силы матери.

Маэно нет нужды уточнять: «Прохиндей боится, как бы его репутация не пострадала, если под его наблюдением ребенок уважаемого человека родится мертвым».

– После этого камергер Томинэ убедил градоправителя обратиться ко мне. Увидев ручку младенца, я сразу вспомнил вашего шотландского врача и потребовал, чтобы вас вызвали на помощь.

– Для нас с отцом ваше доверие – великая честь, – отвечает Орито…

…А про себя думает: «Будь проклят Урагами, не хотел потерять лицо и сгубил человеческую жизнь».

Лягушачий хор вдруг замолкает – словно отдернули звуковой занавес, и стало слышно, как шумит Нагасаки, приветствуя благополучное прибытие голландского корабля.

– Если ребенок мертв, – говорит Маэно по-голландски, – нужно его немедленно извлечь.

– Согласна.

Орито просит домоправительницу принести горячей воды и чистой ткани, нарезанной на полосы. Подсовывает наложнице под нос флакончик нюхательных солей, чтобы хоть на несколько мгновений привести в сознание.

– Барышня Кавасэми, сейчас мы поможем вашему ребенку появиться на свет. Вы позволите мне ощупать вас изнутри?

Тут снова наступают схватки. Ответить наложница не в силах.

Служанки приносят два медных таза с подогретой водой. Схватки ненадолго затихают.

– Нужно честно сказать, что ребенок умер, – по-голландски предлагает доктор Маэно. – Ампутировать ручку и затем вытащить остальное.

– Вначале я хочу определить на ощупь, в какую сторону изогнута спинка плода.

– Если вы можете это сделать, не отрезав ручку, – Маэно имеет в виду ампутацию, – определяйте!

Орито, смазав правую руку рапсовым маслом, обращается к прислужнице:

– Сложите полоску ткани в несколько раз… Да, вот так. Приготовьтесь, нужно будет втиснуть эту подушечку между зубов госпожи, иначе она может откусить себе язык. По бокам оставьте свободное место, чтобы она могла дышать. Доктор Маэно, я приступаю к осмотру.

– Вы – мои глаза и уши, барышня Аибагава, – отвечает доктор.

Орито проталкивает пальцы между бицепсом ребенка и разорванными половыми губами матери, погружая руку до запястья во влагалище Кавасэми. Наложница дрожит и стонет.

– Прошу меня простить, – произносит Орито. – Прошу простить…

Пальцы скользят между теплой слизистой, и кожей, и мышцами, еще влажными от околоплодной жидкости. Мысленно акушерка представляет себе гравюру из далекой, просвещенной и варварской Европы…

Если спинка выгнута в обратную сторону, так что голова просунута между лодыжками, словно у китайского акробата, необходимо ампутировать ручку ребенка, а туловище разделить на части зазубренными щипцами и вытащить наружу по кускам. Доктор Смелли предупреждает: если хоть один кусочек останется во чреве, он загниет и роженица может погибнуть. При согнутом же расположении, когда колени прижаты к груди, можно, отпилив ручку, повернуть плод, зацепить крючками за глазницы и вытащить целиком, головою вперед.

Указательный палец акушерки проходится по выступающим позвонкам, продвигается от нижнего ребра до тазовой косточки, нащупывает крохотное ушко, ноздрю, ротик, пуповину и член размером с креветку.

– Согнутое положение, – докладывает Орито, – но пуповина обмоталась вокруг шеи.

– Как вы считаете, пуповину можно высвободить? – Маэно забывает, что нужно говорить по-голландски.

– Надо попробовать. Сейчас дайте ей прикусить ткань, – говорит Орито служанке. – Пожалуйста.

Дождавшись, когда матерчатый комок окажется меж зубов Кавасэми, Орито глубже проталкивает руку, прихватывает большим пальцем пуповину, четырьмя остальными подцепляет снизу подбородок зародыша, запрокидывает ему голову и стягивает пуповину через лобик и макушку. Кавасэми истошно кричит, по руке Орито стекает горячая струйка мочи, но цель достигнута с первой попытки: пуповина высвободилась. Орито вытаскивает руку и отчитывается:

– Пуповина свободна. Уважаемый доктор захватил с собой… – для этого предмета нет японского названия, – щипцы?

– Захватил. – Маэно похлопывает по шкатулке с врачебными инструментами. – На всякий случай.

– Можно попытаться извлечь ребенка… – Орито переходит на голландский, – без ампутации. Чем меньше крови, тем лучше. Но мне нужна ваша помощь.

Доктор Маэно обращается к камергеру:

– Для спасения жизни барышни я вынужден вопреки приказу господина градоправителя зайти за занавеску вместе с акушеркой.

Камергер Томинэ теряется перед трудным выбором.

– Вы можете обвинить во всем меня, – предлагает Маэно. – Скажете, что я самовольно нарушил приказ.

– Это мне решать, – говорит камергер. – Делайте, что считаете нужным, доктор.

Старик шустро подныривает под занавеску, держа в руках изогнутые щипцы.

При виде чужеземной штуковины служанка испуганно вскрикивает.

– «Форцепс», – коротко произносит доктор и больше ничего не объясняет.

Домоправительница заглядывает за занавеску, приподняв тонкую ткань:

– Не нравится мне это! Пусть чужеземцы режут и кромсают и зовут это «медициной», однако и подумать невозможно…

– Разве я даю советы домоправительнице, – рычит Маэно, – где лучше покупать рыбу?

– Форцепс ничего не режет, – объясняет Орито, – это чтобы ухватить и тянуть. Все равно что пальцы акушерки, только держит крепче… – Она снова пускает в ход нюхательные соли. – Барышня Кавасэми, сейчас я этим инструментом… – поднимает повыше щипцы, – помогу вашему ребенку появиться на свет. Не бойтесь и не сопротивляйтесь. Европейцы постоянно им пользуются, даже когда рожают княгини и королевы. Мы очень мягко и надежно вытащим ребенка.

– Делайте… – Голос Кавасэми охрип и еле слышен. – Делайте…

– Благодарю вас. А когда я попрошу барышню тужиться…

– Тужиться… – Кавасэми так измучена, что ей, кажется, почти уже все равно. – Тужиться…

– Сколько раз, – вновь заглядывает за занавеску Томинэ, – вы применяли этот инструмент?

Орито впервые замечает, что нос у камергера когда-то был сломан и расплющен – уродство, хоть и не такое сильное, как ожог на ее собственном лице.

– Применяла часто, и ни одна пациентка не пострадала.

Только Маэно со своей ученицей знают, что «пациентками» были выдолбленные дыни, а младенцами – смазанные маслом тыковки. Орито вновь пропихивает руку в чрево Кавасэми – в последний раз, если повезет. Акушерка нащупывает горло плода, поворачивает его голову к шейке матки. Пальцы соскальзывают, Орито ухватывает прочнее и еще немного проворачивает мертвое тельце.

– Доктор, прошу вас…

Маэно вводит щипцы по обеим сторонам торчащей наружу крохотной ручки, глубоко, до самого шарнира.

Зрители ахают; с пересохших губ Кавасэми срывается крик.

Орито ощупью пристраивает изогнутые лопасти щипцов по обе стороны мягкого младенческого черепа.

– Сжимайте!

Врач крепко, но бережно смыкает щипцы.

Орито перехватывает рукоятки щипцов левой рукой, ощущая упругое сопротивление – похоже на губкуконняку. Ладонью правой охватывает голову ребенка.

Костлявые пальцы доктора сжимают запястье Орито.

– Чего вы ждете? – спрашивает домоправительница.

– Следующих схваток, – отвечает доктор Маэно. – Уже вот-вот…

Кавасэми снова болезненно тяжело дышит.

– Раз и два, – считает Орито. – Кавасэми-сан,тужьтесь!

– Тужьтесь, госпожа! – заклинают служанка с домоправительницей.

Доктор Маэно плавно тянет щипцы на себя. Орито правой рукой подталкивает головку плода к родовому отверстию. Приказывает служанке взяться за ручку и тоже тянуть. Сопротивление усиливается – головка подошла вплотную к родовым путям.

– Раз и два… Давай же!

Сминая клитор, наружу показывается макушка трупика, покрытая спутанными волосиками.

– Вот он! – ахает служанка под непрекращающиеся звериные крики Кавасэми.

Вот показалось личико в разводах слизи…

…а за ним – целиком скользкое безжизненное тельце.

– Ах, но как же… Ах! – вскрикивает служанка. – Ах…

«Она поняла». Орито откладывает в сторону щипцы, поднимает вялое тельце за ножки и шлепает. Она действует по привычке, вколоченной долгим обучением, не надеясь на чудо. После десятого шлепка останавливается. Пульса нет. Орито не чувствует щекой дыхания из ротика и ноздрей. Нет нужды вслух объявлять очевидное. Орито ножом перерезает пуповину ближе к животику, обмывает безжизненного мальчика в тазу и укладывает в колыбельку. «Колыбель вместо гроба, – думает она. – Свивальник вместо савана».

Камергер Томинэ отдает приказы слуге, что ждет снаружи:

– Передай его превосходительству, что сын родился мертвым. Доктор Маэно с акушеркой сделали что могли, но изменить волю судьбы им не под силу…

Теперь Орито заботит, как бы не началась родильная горячка. Нужно извлечь плаценту, обработать промежность отваром целебной травыякумосо и остановить кровотечение из разрыва в анусе.

Доктор Маэно отходит за занавеску, чтобы не мешать.

В приоткрывшуюся щель влетает мотылек размером с птицу и шарахается Орито прямо в лицо.

Отмахнувшись, она нечаянно задевает щипцы.

Щипцы с грохотом падают в медный таз. Видно, шум напугал пробравшегося в комнату мелкого зверька – тот жалобно скулит.

«Щенок? – удивляется Орито. – Или котенок?»

Загадочный зверек пищит совсем близко. Под футоном?

– Прогони его! – велит служанке домоправительница. – Прогони!

Зверек опять мяучит, и вдруг Орито понимает, что звук доносится из колыбельки.

«Не может быть. – Акушерка гонит прочь надежду. – Не может этого быть…»

Она отгибает край пеленки, и точно в этот миг ротик младенца открывается. Вдох, еще один и еще. Крохотное личико сморщивается…

…и ярко-розовый новорожденный деспот приветствует Жизнь сердитым воплем.

II. Каюта капитана Лейси на корабле «Шенандоа», на якорной стоянке в гавани Нагасаки

Вечер 20 июля 1799 г.

– А как еще, – гневно спрашивает Даниэль Сниткер, – добыть достойную оплату за каждодневные унижения, которые мы терпим от этих узкоглазых кровососов? У испанцев есть присказка: «Слуга, не получающий платы, вправе сам ее взять», – и, по-моему, в кои-то веки испанцы правы, черт побери! Откуда такая уверенность, что через пять лет компания еще будет существовать и выплатит нам жалованье? Амстердам поставили на колени; наши верфи простаивают; наши мануфактуры бездействуют; наши житницы разграблены; Гаага – балаган с пляшущими марионетками, и Париж дергает их за ниточки; у наших границ хохочут прусские шакалы и воют австрийские волки; и разрази меня Иисусе, после веселой перестрелки при Кампердауне мы – страна мореплавателейбез флота. Англичане, глазом не моргнув, захватили Кейп-Код, Коромандел и Цейлон; дураку ясно, следующая жирная гусыня им к Рождеству – Ява! Без таких, как этот янки, – скривившись, он кивает на капитана Лейси, – Батавия давно бы с голоду подохла! В такие времена, Ворстенбос, у человека одна гарантия – товары в пакгаузе, которые можно с выгодой продать. Вы-то сами не за тем же разве сюда явились?

Под потолком качается и шипит старенький фонарь, заправленный китовым жиром.

– Это и есть ваше последнее слово? – спрашивает Ворстенбос.

Даниэль Сниткер скрещивает руки на груди:

– Плевал я на ваш поганый суд!

Капитан Лейси оглашает каюту титанической отрыжкой.

– Это чеснок, джентльмены…

Ворстенбос оборачивается к писарю:

– Запишите решение суда…

Якоб де Зут, кивнув, обмакивает перо в чернильницу:

– Постановление военно-полевого суда…

– Сего дня, двадцатого июля тысяча семьсот девяносто девятого года, я, Унико Ворстенбос, вновь назначенный управляющий торговой факторией Дэдзима в Нагасаки, властью, данной мне его превосходительством П. Г. ван Оверстратеном, генерал-губернатором Голландской Ост-Индии, в присутствии капитана Ансельма Лейси, командующего кораблем «Шенандоа», нахожу Даниэля Сниткера, исполняющего обязанности управляющего вышеуказанной факторией, виновным в следующих преступлениях: злостное пренебрежение своими обязанностями…

– Я свои должностные обязанности выполнял! – возмущается Сниткер. – Все до единой!

– Выполняли? – Ворстенбос дает Якобу знак пока не записывать. – Наши пакгаузы сгорели дотла, пока вы, сэр, кувыркались в борделе с девками! Этому факту, сэр, почему-то не нашлось места в той мешанине лжи, которую вам угодно называть «Книгой записей», и если бы переводчик-японец случайно не обмолвился…

– Вонючие крысы! Я их штучки насквозь вижу, а они и рады подсуетиться со своими наветами!

– А то, что в ночь пожара на Дэдзиме не оказалось пожарного насоса, – это тоже «навет»?

– Быть может, подзащитный прихватил с собой насос в «Дом глициний», – замечает капитан Лейси. – Чтобы поразить тамошних дам толщиной своего шланга.

– Насос – на ответственности ван Клефа, – возражает Сниткер.

– Я передам вашему заместителю, как истово вы его защищали. Господин де Зут, переходим к следующему пункту: «Отсутствие подписей трех высших должностных лиц фактории на сопроводительных документах „Октавии“…»

– Господи боже! Всего лишь мелкое административное упущение!

– Это «упущение» дает нечистоплотным сотрудникам сотню возможностей для мошенничества. Именно поэтому в руководстве компании настаивают на тройной подписи. Далее: «Кража фондов компании с целью покупки частного груза…»

– А вот это, – Сниткер брызжет слюной от злости, – это уже откровенное вранье!

Ворстенбос достает из лежащего у его ног коврового саквояжа две фарфоровые статуэтки в восточном стиле. Одна изображает палача с занесенным топором, вторая – коленопреклоненного узника со связанными руками и взором, уже обращенным в мир иной.

– Что вы мне тут показываете безделушки какие-то? – нимало не смущается Сниткер.

– Среди ваших частных грузов были обнаружены два гросса таких статуэток. Занесите в протокол: «двадцать четыре дюжины статуэток из фарфора Арита». Я в этом немного разбираюсь; моя покойная жена увлекалась японскими диковинками. Капитан Лейси, окажите любезность: оцените их стоимость, скажем, на аукционе в Вене.

Капитан Лейси проделывает мысленные подсчеты.

– Двадцать гульденов за штуку?

– Только за эти мелкие – по тридцать пять гульденов. За те, что с позолотой, статуэтки фрейлин, вельмож и лучников – по пятьдесят. Сколько же будет за два гросса? Возьмем по минимуму – все же в Европе война, рынки расстроены… Тридцать пять умножить на два гросса… Де Зут?