Драган Великич

Русское окно

Суть моего вагона – «прямого вагона» для езды по всем желательным направлениям – возникла в пространстве внутренней лестницы, связывавшей первый этаж с подвалом дедова дома, в полумраке, рядом с узким окном у лестницы высотой в два и шириной едва ли в полметра, напоминавшим трещину на фасаде дома. В этом пространстве неопределенного назначения, окружавшем внутреннюю лестницу стеллажами, на которых бабушка держала заготовки на зиму и где были полки с коллекцией найденных дедом предметов, а также с вещами, которые окончательно вышли из употребления, но все-таки откладываются на неопределенное время, которое никогда не наступает, находилась моя строительная площадка. Это безымянное пространство, одновременно исполнявшее функции лестницы, коридора и кладовки, с окном-трещиной, окном, перегороженным одной вертикальной и семью поперечными рейками, в результате чего оно напоминало часть шахматной доски: окно-ничья. Потому что здесь в начальной позиции фигуры отдыхают от ходов и касаний пальцев. Каждое окошечко узкого лестничного окна изображало одну шахматную клетку в ничьей. Стекла были мутными и серыми из-за пыли. В самом низу этого продолговатого окна, в нижнем ряду, правое угловое окошечко можно было открыть и зафиксировать небольшим металлическим крючком. Летом из-за продуктов, сложенных на стеллажах, окошечко было постоянно открыто – пустой квадрат, который на полной шахматной доске был предназначен для ладьи.

Сквозь это отверстие я целился во внешний мир: в рыбаков, чабанов, овец, скалы на берегу Нишавы, которые в засушливые летние дни увеличивались вплоть до августовских дождей, когда река вздувалась, а огромные камни за ночь исчезали в мутной рыжей воде. Это был признак того, что летние каникулы заканчиваются и одним прекрасным ранним утром мы отправимся на железнодорожную станцию Сичево, а оттуда поездом на другой конец страны, в приморский город, где меня ждет размеренный ритм обычной жизни. В долгие сентябрьские сумерки, сгорбившись над книгами и тетрадями, я вспоминал это окно в дедовом доме в Сичеве и маленький квадрат в самом его низу, сквозь который я сейчас, сидя за письменным столом, смотрел на совсем иные пейзажи: далекие портальные краны верфи, корабли в заливе, цементный завод, который своими формами напоминал гигантскую шахматную ладью.

Моя комната, «прямой вагон» в любой город, какой я придумывал в мгновение ока, передвигалась по красным линиям железных дорог. Я пальцем прослеживал по карте задуманную линию путешествия, а в раме окошечка величиной с пустое поле шахматной доски сменялись пустые окраины безымянных городов, площади с барочными соборами, бескрайные равнины и голубоватые снежные вершины. Виды менялись со скоростью движения поезда. Все полуденные часы я проводил в камере собственной комнаты, этом передвижном кинематографе, в котором с годами менялся репертуар, так что экстерьеры в моем подростковом возрасте сменились интерьерами. Пейзажи стали статичными, поезд как будто стоял на месте, по невнимательности железнодорожников забытый в каком-то тупике. Я шатался в зимних сумерках, обходил пустые перроны, заглядывал в залы ожидания, сквозь затуманенные окна вокзального ресторана рассматривал одиноких посетителей, часами ожидавших отправления. Я воображал себя невидимкой, словно тень следящим за некой только что приехавшей девушкой и теперь с сумкой через плечо спешащей темными улицами к своему дому. Я следовал за ней, касаясь ее шеи, грудей, бедер. А проникнув вслед за ней в квартиру, переставал быть невидимым. Ничуть не пугаясь, даже не удивляясь моему появлению, она прижималась своими губами к моим, я чувствовал, как ее язык заполняет мой рот. Возбуждение, которое я переживал, целуя незнакомую девушку, заставляло меня терять сознание, как тогда, когда я впервые, сидя на ступенях дедова дома, положил в рот ложку из «Восточного экспресса».

Мы занимались любовью в кровати, на полу, рядом с этажеркой, которая сотрясалась от наших движений. Я скользил взглядом по корешкам книг, невольно замечая названия. Вдруг все внезапно сделалось известным – имя девушки, город, в котором она живет, окружающие ее люди, ее планы и ее прошлое. Сразу стали знакомыми вещи в квартире, предметы – каждый со своей историей. И тогда я, зажмурившись, впадал в транс, когда во мраке с зажмуренными глазами искал какую-то записку, скажем, со списком вещей, которые завтра намеревалась купить моя знакомая, и задавал себе вопрос: нормален ли я? Могут ли мои ровесники, сидя за столом, путешествовать в неком своем «прямом вагоне» в любом желаемом направлении? И путешествуют ли вообще? Или же, вероятнее всего, не теряют, как я, время, а по плану исполняют свои обязанности. И за это их вознаграждают любовными связями, прогулками с девушками, походами в кинотеатр, а потом и в парк. И все-таки я чувствовал по какому-то своему тайному расчету, что все это не случайно, что отсутствие результата и есть верный знак того, что я стою на правильном пути. Итак, именно то, что я из-за своей невероятной застенчивости все еще оставался без девушки, должно было означать, что жизнь моя в дальнейшем будет изобиловать любовными авантюрами.

Моей маме особенно нравилась книга «Трагедия гения», которую она часто читала перед сном. В ней описывались истории знаменитых людей, которые в молодости были особенно неудачливыми и несчастными. А ведь талант любит маскироваться под бездарность. И как правило, все эти гении, прежде чем доказать свою гениальность, долго добивались противоположных результатов. Скажем, лучшим доказательством гениальности физика служит то, что поначалу он ничего не понимает в ней. И в этом деле есть что-то от техники соблазнения – сначала отсутствие интереса к объекту любви вызывает у него ревнивое чувство, спровоцированное эдаким равнодушием. Решительный момент наступает, когда мы сбрасываем личину притворной незаинтересованности и переходим в атаку. В этом и состоит врожденный талант соблазнителя, который, как и вино, требует выдержки в бочках, в темноте подвалов юношеского нетерпения. В моем случае период кипения затянулся очень надолго. Однажды открытая бочка стала неиссякаемым источником любовной страсти, которая, как я верил, не покинет меня до глубокой старости.

Ее звали Клара. Уже в первом классе гимназии она слыла одной из самых красивых девушек в городе. У нее были кратковременные связи. А потом стала любовницей известного местного художника. Через год она бросила его, и он запил. В одном из кафе выставил пустые полотна.

В молодые годы, Руди, дерзость – единственная действующая валюта. А во мне накопились одиночество и страх. Клары наказывают. Я уехал из маленького города. Только двадцать пять лет спустя, после смерти Юлии, я приехал в город своего взросления. Это было тем летом, когда я уехал в Италию. Неузнанный, как граф Монте Кристо, я провел в этой темнице три дня. Я ненавидел этот город, продолжая верить, что в других координатах стал бы кем-то иным.

Я узнавал улицы, углы, фасады. И все-таки, Руди, это был совсем другой город. Тут у меня заболел зуб. В гостиничном телефонном справочнике я нашел адреса стоматологических кабинетов. Через полчаса я уже сидел в зубоврачебном кресле своего товарища по гимназии. Он беспрерывно говорил, как будто отчитывался передо мной за все время моего отсутствия. От него я узнал, что три года назад покончил жизнь самоубийством тот самый художник, что выставлял пустые полотна. Вспомнил и Клару, нашу подругу. В промежутке – а этот промежуток по сути был самой жизнью – Клара жила в Париже.

Маленький город – интервал, пауза, место отдыха. Маленький город существует для того, чтобы из него уезжали. Все происходящее после этого – проверка. Путешествия – неудачная версия того самого нашего внутреннего единственного путешествия, путешествия от окна к креслу, от стола к постели. Как рассказал мой приятель, пять лет назад Клара вернулась в наш город. Опять стала сожительствовать с художником, который ради нее оставил жену и двоих детей. Он повесился в гараже, когда она бросила его. Приятель положил мне в дупло мышьяк и велел через три недели посетить своего дантиста, чтобы тот поставил пломбу. Узнав, что я только что приехал и собираюсь пробыть в городе еще два дня, он предложил посетить вечеринку, которую устраивал наш общий знакомый. Я принял приглашение. Предчувствовал, что там будет Клара.

Когда около девяти часов вечера мы пришли в одну из вилл итальянских времен, с каменной балюстрадой и огромным двором с пальмами, калиной и кустами олеандров, там уже было десятка два гостей. На веранде стоял длинный стол с закусками, разливалось вино. Мне показалось, Руди, будто я попал в разгар съемок какого-то фильма совершенно неподготовленным, не имея ни малейшего представления о своей роли, точнее, кого я должен подменить, попадая в кадр. Знакомых времен молодости я едва узнавал. Мы разговаривали, ели салаты, пили вино. И тогда на тропинке во дворе появилась Клара. Она все еще была красива. Тело, которое наслаждалось, душа, которая не разрывалась от одиночества и страсти, остается красивым в любом возрасте. Это остается, Руди. Как остаются следы одиночества, напрасно потраченной молодости. Когда она проходила мимо нас, мой приятель схватил ее за руку. Да, Клара припомнила меня. Вспомнила места, на которых мы встречались в молодости. Мы говорили так, будто сто лет знаем друг друга. Она жила одна. Работала заведующей хозяйством в местном театре, вела активный образ жизни во все уменьшающейся колонии холостяков, к которой принадлежал и мой приятель-дантист. И вдруг тот факт, что через два дня я продолжу путешествие, что, может быть, никогда больше не приеду в город, где вырос, в город, оставивший рубцы после преодоления агонии взросления, внезапно сделал все легким и пустым. Камень свалился с моей души. Мы пили, Руди, мы много выпили. С каждым глотком мальвазии я все глубже скользил по желобу времени в далекую молодость. Мой приятель удалился. Мы остались вдвоем. Она соблазнительно стояла рядом на террасе, слегка касаясь меня, когда я вспоминал о какой-то детали времен нашей молодости. Она закатывалась от смеха, когда я рассказывал, как однажды трижды направлялся к ее столику, чтобы пригласить на танец и как в самый последний момент отказывался от этого. Почему, почему же ты отказывался, капризно спрашивала она. Сейчас эта женщина была целиком моя. Я чувствовал, Руди, что происходит нечто страшное. Как будто я вошел в храм, от которого остались одни развалины, великолепные остатки былой роскоши. И чем больше она демонстрировала расположение ко мне, расположение, которое становилось открытым призывом наконец-то коснуться ее, тем сильнее вскипало во мне необъяснимое бешенство. Вся моя жизнь предстала передо мной во всем своем ничтожестве. Руди, во мне заговорил врожденный дар соблазнителя. Я вспомнил мать, ее философское убеждение в том, что талант прячется, что он подобен подземной реке. «Все время делаешь что-то не то», – говорила мне мама. Теперь я делал то, что надо было делать всегда. Не испуганно смотреть на речную воду, а отважно плыть. Выйти из засады за деревьями, появиться на террасе мотеля в тот момент, когда этого потребует структура мелодии. А не как собака, Руди, бежать в кусты, поджав хвост. Ложка из «Восточного экспресса»… Такой я видел Клару. И знал, что этой ночью стану членом кружка, который имел Клару. На мгновение я перехватил взгляд приятеля. Он стоял метрах в двадцати от нас и беседовал с девушкой. Рука Клары все дольше задерживалась на моем плече. Она поставила бокал на перила террасы. Я попросил ее кое-что обещать мне. Улыбаясь, Клара кивнула. Да, сказала она, все, что пожелаешь. Я сказал, что хочу прогуляться. И поцеловал ее. Откуда-то из глубины двора, как с палубы удаляющегося парохода, доносились голоса гостей. Была только Клара, которую я целовал. Мы пересекли двор, не попрощавшись с компанией. Держась за руки, зашагали по пустым улицам. Город спал глубоким сном провинции.

Я был кем-то иным, там, глубоко во времени, и делал то, что следовало делать всегда. По этой улице я четыре года ходил в гимназию, говорил я. Признался, как часто прятался возле здания городской тюрьмы, поджидая, когда она появится из-за угла. И после этого следовал за ней до самой гимназии. Во времена Италии эта улица называлась Водопроводной, сказала Клара. Сейчас мы возвращаемся с дискотеки, на которой я с тобой познакомился, сказал я. Клара смеялась. У тюремного здания мы замедлили шаги. Вошли в одноэтажный дом, пройдя через двор, заросший кустами самшита и олеандра. Постепенно освобождаясь от одежды, мы продолжили пить белое вино. Тело Клары все еще было стройным и красивым. Но эти груди до меня целовали столько человек, в то время как я томился в тюрьме запретов и воспитания, в этой самой строгой тюрьме. Нет тюрьмы хуже той, которую мы воздвигаем сами для себя. Передо мной была какая-то другая Клара. Да, Руди. И я был кем-то другим. Я примерял обличия всех своих предшественников, пока не добрался до того перепуганного мальчишки, который каждое утро прятался в засаде у тюремного здания в ожидании, когда на пригорке появится Клара. Мы занимались любовью и проснулись только под утро.

Что случилось с Кларой? Осталась в тупике, в пространстве двойного дна. На каком-то из тех боковых путей, которые уводят нас от тех мест, где должна проходить наша настоящая жизнь. Где-то на пути в Дебрецен.

«Всю жизнь я делала не то, что хотелось, – говорила моя мама, беря в руки утюг или готовя обед на широком кухонном столе. – Я раб этого дома. Если один раз возьмешь неверное направление, понесет тебя как по реке, и никак это уже не исправить».

Мне было не совсем понятно, чем бы занялась мама, если бы ее освободили от каждодневных обязанностей, и как бы посвятила себя делам, которые ее так привлекали, тем более что она постоянно выдумывала все новые обязательства, чтобы, похоже, максимально отдалить тот момент, когда, оторвавшись от повседневности, сможет посвятить себя тому, к чему стремилась всю жизнь. Из-за неверно избранного направления она и не могла привести в порядок альбомы, не говоря уж о более важных делах. Но только как мы вообще можем узнать, правильное ли направление избрано нами, если не откажемся от него, а если и откажемся, то, судя по опыту моей мамы, уже не сможем изменить ранее избранное направление. Следовательно, определение верного направления в жизни есть лотерея, вопрос везения или какого-то инстинкта. Я помню, сколько лишних километров ежедневно накручивала мама, занимаясь домашними делами. Она страдала болезнью симметрии. Преданность симметрии – первый шаг к рабству, этот порок хуже алкоголизма или игромании. С огромным вниманием она каждое свое движение, все дела по дому согласовывала с правилами и законами симметрии. Скажем, зимой темное белье сушили на радиаторах, и я хорошо помню, как она, развешивая носки на их ребрах, внимательно следила за тем, чтобы нижняя часть была старательно расправлена, чтобы полностью закрыть ребра радиатора, и, конечно, гольфы не должны были располагаться где-то посередине, а исключительно в начале батареи, причем объясняла свои действия крайне разумно. Ребра горячее всего у вентиля, а поскольку гольфы не только толще носков, но и занимают большую поверхность, логично вешать их в самом начале радиатора. И какими бы разумными не были ее объяснения, я прекрасно понимал, что служение симметрии сводится к членству в сомнительной секте. Если я и принимал мамино объяснение в вопросе сушки носков, то все-таки никак не мог понять, почему, раскладывая носки и нижнее белье по радиаторам, нужно непременно учитывать требования спектра, чтобы черное белье всегда соседствовало с синим, далее следовали зеленые тона, и все это завершалось красным цветом.

Простудившись, я избавлялся от соплей, продувая сначала одну ноздрю, а потом другую, потому что если это делать одновременно, можно заболеть синуситом.

Так утверждала мама. Если у меня чесался правый глаз, то ради соблюдения симметрии следовало почесать левый. Я начал верить в симметрию и был готов совершить все те ошибки, из-за которых моя мама всю жизнь шла в неверном направлении. Но когда я окончил среднюю музыкальную школу, расстался с семьей и уехал учиться в Белград, то прильнул к божеству асимметрии, уверовав, что оно сохранит меня от неправильного пути. Так, я стал вытаскивать из-под джемпера только один уголок воротника, что весьма нервировало мою девушку, нежную флейтистку. В холодильник я беспорядочно складывал бутылки и пакеты с молоком и соками, по радиаторам развешивал носки, специально следя за тем, чтобы они сушились не парами и чтобы гольфы занимали именно ту часть батареи, которая, по теории моей мамы, была наименее горячей. Ноты и книги на полках располагались не по размеру и не в алфавитном порядке и даже не по тематике, я складывал их без какого-либо порядка. Все это весьма нервировало мою девушку, и она вскоре оставила меня. Родители переехали в Белград, и я опять стал жить с ними. Я отказался от асимметрии, но не из-за мамы, а потому что понял: мое упорное соблюдение беспорядка со временем превратится в тайный, но практически в такой же порядок. И не было никакой разницы в том, чтобы стать рабом симметрии или асимметрии. Я хотел быть равнодушным. Как моя равнодушная сестра. Она вышла замуж и осталась жить на море.

«Моя жизнь прошла в мытье посуды, вытирании пыли, в заготовках на зиму, – говорила мама в минуты, когда достигала точки, с которой все выглядело бессмысленным. – Дом это пропасть, потому что все время надо что-то делать, даже присесть некогда, и все время говоришь, хорошо бы отдохнуть немного. Такая жизнь и Богу надоела бы. Дом это тюрьма, и нет оков крепче ежедневных домашних дел. У всех у вас есть какое-то свое увлечение, этот весь мир объехал, знаю, ему не так уж и легко на море, но есть о чем поболтать с коллегами на пароходе и отвлечься, погулять по городам, и только я томлюсь в четырех стенах, постоянно в делах и вроде как не работаю, и никто этого не замечает. Как хочется бросить все и уйти в кафе, почитать газеты и выпить кофе».

Мама так никогда и не осуществула свою угрозу уйти в кафе, чтобы там выпить кофе и почитать газеты. Хотя после обеда и мытья посуды ежедневно следовал привычный ритуал: газеты и кофе. И я никак не понимал разницы в том, делать это дома или в кафе. Но, похоже, человек вынужден жить там, где ему меньше всего хочется жить. Так, например, я половину жизни провел, играя в барах отелей, но все время мечтал о концертных залах, страдал по просторным холлам оперных театров, залитых светом шикарных люстр. Я видел голые плечи дам, жадно отыскивающих меня взглядами, в то время как я в тот момент в гримерке сосредоточивался перед выступлением.

Мама часто вспоминала имена довоенных белградских адвокатов и врачей, которые после войны сразу переехали в Америку. Они продавали стильную мебель, ковры, картины, серебро и фарфор по вполне приемлемым ценам, а иной раз и почти даром. Некоторые из этих имен до сих пор сохранились в моей памяти. Они жили в моей памяти, сохранив свой образ жизни. Летом по дороге в Сичево, оставаясь на день-другой в Белграде, мы бродили по этому городу как по контурной карте. Мама часто останавливалась, указывая на тот или иной дом. – Там, на втором этаже, жил адвокат Джорджевич. У него я купила лампу, что теперь стоит у твоей кровати, и застекленный книжный шкаф.

Миновав две улицы, она опять останавливалась и устремляла взгляд на фасад угловой пятиэтажки, выстроенной каким-то сербским торговцем.

– В этом доме жила моя подружка Марина Скарловник. Перед отъездом в Америку она подарила мне Колесникова. Сейчас она живет в Санта-Монике.

Колесников? Бежавший в Белград после Октябрьской революции, какое-то время он пользовался успехом у белградских мещан. Его картина, один из многих сотен зимних пейзажей, висела в столовой над комодом: голубая гора растворяется в снегу того же цвета. Когда во время приема гостей мне приходилось уступать свою комнату и перебираться на диван в столовой, первое, что я видел, открыв утром глаза, была именно эта заснеженная гора. Спросонья я тер глаза, и калейдоскоп под ресницами переливался красками пейзажа Колесникова. Темные пятна у подножия горы принимали необычные формы. Иногда на мгновение-другое появлялся абрис женского лица с белыми щеками и крупными глазами, но стоило только приблизиться к картине, как он исчезал в зимнем пейзаже.

Вещи и предметы в нашей квартире были всего лишь образцами, взятыми из других жилищ. Я был убежден, что эти пришельцы так и не забыли пространства, из которых явились к нам. Ясными ночами они призрачно светились и в пределах нашей квартиры как бы возвращали взгляды, десятилетиями копившиеся в этих стенах. Погружаясь в сон, я часто слышал шепот незнакомых голосов, звуки шагов, скрип перьев по шершавой бумаге. Где-то неподалеку некто вслушивался в мое дыхание, записывал движения, вводил меня в представление, конец которого я никогда не узнаю, потому что в действительности никакого конца нет. Картина мира постоянно вздрагивает, исчезают внутренние дворы и лестницы, уличная реклама и скамейки в парке, фасады и кроны, целые города и окрестности, а на них накладываются новые слои. Каждая фотография, каждое произнесенное слово, каждый тон или шум безвозвратно меняют облик мира. Изменение – единственная константа. Взгляд сокола ищет добычу – точку, которая движется и меняет пейзаж.

В ящике ждет письмо. Пятью метрами выше, в трех метрах правее в укрытии квартиры дремлет ничего не подозревающий получатель. От новой траектории его отделяют несколько часов тонкого послеобеденного сна в бамбуковом кресле. И изменится не только его мир. Движение, судя по содержанию этого письма, изменит инвентарь сцены, перенаправит траектории развития других действующих лиц. Изменит движение вещей в чемоданах, сэндвичей в сумках, содержание в записках. И появится как незваный гость, изменяя мантры повседневности.

Однажды ночью в нашем доме появится далекий родственник моей мамы, который жил в Суботице. Он направлялся в Триест. Перед этим провел несколько дней в Будапеште. Я получил от него в подарок кожаный футляр для карандашей, внутри которого, на дне, была наклейка: KEZMUVES. Футляр был из желтой кожи, с узором на крышке, обшитый темной кожаной полоской – ручная работа мастера, который в своей мастерской неизвестно в каком районе Будапешта ежедневно делал десятки футляров и других изделий из кожи. И без наклейки KEZMUVES, что по-венгерски означает РУЧНАЯ РАБОТА, было понятно, что это стоящий предмет. Крышка изнутри была обтянута темной кожей того же цвета, что и декоративная полоска, обрамлявшая нижнюю часть футляра. В футляре помещались три карандаша. Центральная перегородка, чуть шире прочих двух, предназначалась, вероятно, для авторучки. Однако гораздо более этого ценного предмета меня заинтересовал неизвестный мастер, который в своей мастерской в Будапеште создавал уникальные предметы. Я представлял, как он выглядит, его привычки, мысленно прокручивал несколько знакомых мне венгерских имен, никогда не отличая имена от фамилий. Я пытался представить себе десятки других обладателей подобных предметов, рассыпанных по миру. Мы составляли тайное братство, касались кожаного футляра, на поверхности которого оставались невидимые следы того, кто этот предмет сделал. И каждый из этих предметов был отличен от прочих. Потому что мастер в Будапеште изготовлял их, будучи в разном настроении, разные мысли бродили в его голове, когда он кроил и сшивал кусочки кожи. Я чувствовал, что весь мир покрыт бесконечным количеством контурных карт и что Бог, если он есть, днями напролет вносит условные знаки в их белые пятна. И что учет проделанной работы есть единственное занятие Бога. Поэтому сначала было много богов, так как предстояло переписать множество вещей. Хотя людей было намного меньше, чем сейчас. Со временем боги натренировались, и их количество уменьшилось. Каждый человек – контурная карта, на которой годами предметы, люди и события оставляют следы своего присутствия. Утраченные предметы связывают множество людей, как, например, та ложка из «Восточного экспресса». И хотя эти люди никогда не встретятся и не поймут, что их связывает, и даже если бы они встретились, то трудно вообразить, что они смогут обнаружить точки соприкосновений с этими предметами. Но я все равно чувствовал, что невидимая система кровообращения мира, в которую включены и живые, и мертвые, их общий мир обитания есть образец вечности и в ней ничего и никогда не сможет исчезнуть. Вечность – необозримый архив, в котором фиксируются не только исторические события, но и судьбы безымянных домохозяек, которые готовят, стирают, сметают пыль с вещей и предметов, моют полы, гладят белье; в этом архиве копятся картины голландских мастеров и окаменевшие животные и растения, симфонии классиков и песни уличных музыкантов, государственные гимны и любовные письма, планы городов, чьи улицы уничтожены бомбардировками, и затхлый воздух пирамид.

Мои родители познакомились во время профсоюзной экскурсии на Фрушку-Гору. Отец решился поехать туда в последний момент. Он прибыл на автовокзал за минуту до отправления автобуса. Подруга моей мамы проспала, так что свободное место в автобусе занял тот, кто год спустя станет отцом. Так что мое появление на свет стало результатом того, что мамина подружка в то судьбоносное утро проспала. Она снимала комнату у той женщины, темная квартира которой располагалась над баром «Лотос», там, где постоянно менялось освещение. И похоже, только из-за полумрака сон маминой подружки так затянулся.

Адрес проживания создает картины и события.

Крутая улица приморского города, в котором я случайно появился, поскольку отец согласился на решение кадровой службы Морского центра перевести его именно туда, годами казалась мне светлой трещиной, по которой я ходил, ежедневно совершая экскурсии в далекие уголки, которые ограничивали существующий мир. Добравшись до здания Городской библиотеки и Археологического музея, этих Геркулесовых столбов знакомого мне мира, за которыми начиналась бурлящая пучина города – грозовой предел океана, я тем же путем возвращался назад, предаваясь какому-то близкому будущему, зашифрованному в окружающих пейзажах.

Куда уходят вещи после смерти владельца? Этот вопрос я задал маме, когда она читала мне перед сном сказки. Их наследуют дети, так она мне ответила.

В моей заинтересованности судьбой вещей и предметов мама усмотрела удел божьего провидения. Меня никогда не занимало развитие сюжета произведения, я с большим удовольствием заглядывал в кусты, не следил за ходом повествования, интересуясь судьбой какого-нибудь второстепенного героя. Меня привлекали загадочность, белые пятна, в которых исчезают буквы, эпизодические герои, появляющиеся на сцене только для того, чтобы доставить какое-то письмо или вывести лошадь из конюшни.

Достаточно было диктору из «Программы для моряков» упомянуть, что пароход отца сейчас в Роттердаме, чтобы название этого города вызвало в моей памяти вереницу статичных интерьеров на картинах голландских мастеров, репродукции которых я рассматривал в «Энциклопедии голландской живописи XVI и XVII веков». Эту книгу маме подарил адвокат Джорджевич накануне отъезда в Америку. Каждому купившему картину из его коллекции он дарил книгу. Его великодушный жест в первую очередь был вызван тем, что в то время невозможно было найти человека, который купил бы всю библиотеку. Так в нашей квартире вместе с Колесниковым поселились голландцы.

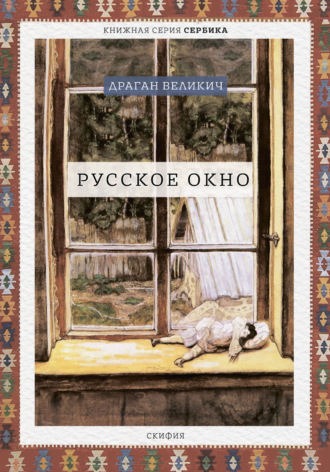

Женщина с облитым светом лицом, читающая у окна письмо, заархивированная в моей памяти, уводила меня на несколько секунд в действительность, которую я узнавал и в собственной обыденной жизни. Посуда на кухонной полке сложена по законам той самой геометрии, которую уважала мама. И она такая чистая, что на ее поверхности видны тени других предметов. Все сверкает, нигде не пылинки, все дышит порядком и тишиной. Это райское пространство частично отражается в овальном зеркале, висящем на стене. Рядом с зеркалом – портрет какого-то серьезного господина с ухоженной бородой и маленькими искрящимися глазами. Его правая рука покоится на голове гончей. Собачьи глаза тоже маленькие и искрящиеся. Серьезность изображения смягчают маленькие пальцы, словно рука, опущенная на голову собаки, принадлежит ребенку. Возможно, этот мужчина – предок женщины, стоящей у окна и читающей письмо, вероятно, он был купцом или судовладельцем, привозившим товары и рабов из далеких колоний, обеспечивших его богатство. Потому что расстояния несравнимо больше, чем между Сичево и Острвацом. И благодаря этому женщина, читающая письмо, унаследовала множество фарфоровых сервизов, хрусталя, золотых и серебряных приборов. А я лишился даже ложки из «Восточного экспресса», она пропала после смерти дедушки. Бабушка переехала в дом престарелых. В бывшем дедовом доме поселился новый диспетчер станции Сичево. Исчезла и коллекция предметов со стеллажа у лестницы. И только свежий воздух все еще струился в маленькое окошечко внизу продолговатого окна, которое в России называют форточкой.

* * *

Бегство в книги было даже интереснее рассматривания картин голландских мастеров. Помню, как после прочтения «Мальчишек с улицы Пал» я несколько месяцев жил в одном из кварталов Будапешта. Ференц Молнар, который придумал все это или просто пересказал события своего детства, по сей день у меня на слуху, сведенный к двум словам в отделе моего архива, посвященного округу Ференцварош: парк Фувеш, улица Пал, площадь Кальвари. Но это имя, эту мелодию мамин родственник из Суботицы напевал иначе: Молнар Ференц. Бархат гласного звука смягчает резкость согласного, и только «ц» в конце слова остается незащищенным драпировкой вокала.

Или Карл Май, Архитектор просторов. Мелкий аферист, учитель по образованию, провел семь лет в тюрьме за кражи и мошенничество. А знаешь ли ты, Руди, что Карл Май до пяти лет был слепым? И когда он каким-то чудом прозрел, мир уже отпечатался в его сознании. Что это был за отпечаток, Руди? И какой это шок – внезапно оказаться в мире, которому мы обязаны зрением? Карл Май ни разу не покидал Германию. Но география других континентов, которую он создавал в Радебойле под Дрезденом, по сей день сопротивляется официальной версии. Он выдумывал слова несуществующих языков, имена индейских воинов, рек, озер и гор. Оживил контурные карты Америки. Опускался по цепи Кордильер вплоть до Огненной Земли, бродил по Сахаре в поисках тайны пирамид, добрался и до берегов Малой Азии. Создавал пространства в окружении стен своего дома. Повлиял на взгляды миллионов читателей. Он не любил путешествия, но все время описывал их. Он знал только родную Саксонию, а описал весь мир. Пять лет слепоты и семь лет тюрьмы, итого двенадцать лет путешествий.