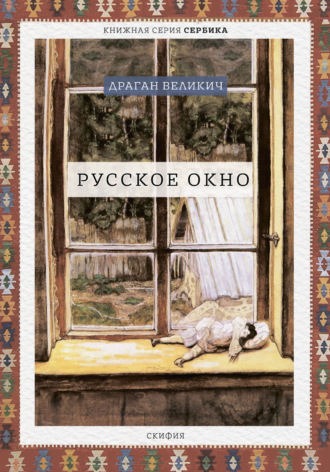

Драган Великич

Русское окно

Серебряной ложечки из «Восточного экспресса». Я рассказывал вам об этом, Руди?

А может быть, в последний момент, когда я отправлюсь из Дебрецена к Украине, может быть, тогда я пожелаю успокоиться на каком-то побочном желании, и тогда… Выйду в каком-нибудь маленьком городке, сниму в гостинице комнату, пройдусь по главной улице мимо аптеки, остановлюсь перед витриной лавки с деликатесами. Колокольчик над дверью возвестит о моем появлении. Из подсобки выйдет рыжеволосая девушка с прозрачной кожей лица, усыпанной веснушками. Все это без напряга, так мягко и неслышно, что мне захочется остаться в этой лавке, чтобы оформлять витрину, разгружать доставленные продукты, убираться на складе, заносить поставки в амбарную книгу, ничуть не задумываясь о своей земной миссии. Я сразу бы расслабился, то есть даже не знал бы, что такое «расслабиться», потому что постоянно был бы укутан и убаюкан пестрыми обертками приятной провинциальной жизни. Закрыв лавку, раздевал бы мою продавщицу и приглушал свет. Еще провожая последнего покупателя к выходу и кивком головы подтверждая каждое произнесенное им слово, заботливым взглядом окидывал бы полные корзины пирожных и пузатые бутылки ликеров в витрине, мысленно уже тиская груди моей продавщицы. Я всегда ощущал эрекцию в церкви. В пустых университетских аудиториях, в подвалах и гаражах. На кладбище. Особенно там. Мне нравятся похороны незнакомых людей. Подхожу к группе скорбящих, выбираю местечко сбоку и принимаюсь тайком рассматривать лица. Чем ближе к разверстой могиле, тем сильнее эрекция. Лица изможденные, бледные, глаза опухли от слез, потемнели, тихо переговариваются. Верчу головой, будто отыскиваю знакомые лица. Черные платки, шали, узкие платья обтягивают взволнованную плоть, запах чернолесья, фотографии на мраморных плитах, венки и засохшие цветы – все это опьяняло сознанием того, что еще не конец, и я ощущал прилив храбрости, которой мне вечно не хватало. А потом в молчаливой толпе сверкнет острый взгляд, обдавая меня как утренний ветерок. Обмениваюсь взглядами с особой и потом следую за ней, отделяя ее от стада, как лев антилопу.

Разве вам, Руди, никогда не приходилось ночью бродить по улице, разглядывая фасады домов? За одним из освещенных окон или во тьме, как сова в дупле, скрывается особа, которая целиком принадлежит вам, но никогда вы не будете обладать ею. Сколько раз я в опьянении, с бьющимся сердцем стоял на улице, провожая трамваи, и, словно добрый дух города, держал все под своим контролем. Это постоянно происходило со мной во время моих побегов, когда я благодаря придуманному алиби продлевал командировку, останавливаясь в одной из возможных жизней, в двойном дне обыденности.

Однажды, помнится, в Новом Саде я провел два дня. Дождь лил не переставая, и сырой запах наполнял квартиру моей любовницы. Я проснулся рано и, не зажигая света, неслышно вышел из комнаты. Я отправился на рынок. Когда вернулся, она уже в прихожей прижалась ко мне и расстегнула ширинку. Я стоял, держа в одной руке зонт, с которого капала вода, образуя на паркете все разрастающуюся лужицу, а в другой – пакеты. Я не решался опустить их на мокрый пол. Она уже взяла мой член в рот, и он набухал. И тут я вспомнил, что забыл купить картошку, но мне нравилось, как он растет у нее во рту, и я любил ее, и потом вспомнил, что не купил картошку, потому что накануне вечером видел ее на террасе, а картошки нет у меня дома, в привычном жилище, и перед отъездом сюда я подумал, что надо бы купить картошки, а тут вот вода на паркете и мой член в ее губах. Я опустил пакеты на пол так, чтобы они не попали в лужу. Потому что на дне одного из пакетов был хлеб, и он наверняка бы размок. А член уже пульсировал. И мне было хорошо, потому что все в порядке и что на всех принадлежавших мне террасах есть все необходимое. В том числе и картошка. Я выключил свет. В прихожей было темно. Я был здоров. Я бросил зонт. Я расслабился в темноте, хотя и чувствовал воду на полу прихожей, когда наконец обнял ее освободившимися руками. Этажом ниже разговаривали соседи. Я слышал отдельные слова, «сегодня водопроводчик придет», и «вы слышали, отопление подорожало», и «как вы сумели заснуть в таком шуме, это просто недопустимо». Я слышал все и словно не слышал ничего.

Посмотри на этого типа, вон там. Адвокат, выпускник Гарварда. Ему уже за шестьдесят, а бегает. Какая незадача. Больной дух в здоровом теле. Вечно любезный, ежеминутно проверяет каждую жилку, каждую морщинку. Давление, сахар, простата – все под контролем. Кредитки аккуратно сложены в бумажнике. Два раза в неделю теннис. Живет сам, но с одиночеством не мирится. Он одинок не для того, чтобы испытывать на себе безмерное одиночество, просто так дешевле. Чем дольше продвигаешься с Востока на Запад, тем сильнее ощущается одиночество. Там все только потребляют. И ничего не ценят. Им все равно – мазать бельков зеленой краской, чтобы испортить мех и тем самым спасти от охотников, или покупать этот самый мех в элитных парижских бутиках. Всего у них полно. И это тоже тот самый человек, который находится в центре мироздания. Говорят, что сердце мира стучит в Манхэттене. И там точно известно, как тебе надо выглядеть на Уоллстрит, а как в Гринвич-Виллидже. Откуда я это знаю, Руди? У меня спутниковая антенна, и я еженедельно смотрю по одной программе одной из стран. Я еще не видел ни одного триллера, в котором появился бы простуженный детектив. Почему каждую историю следует заканчивать? Хоть я и не знаю язык, слова мне много о чем говорят. Всегда одна и та же улыбка, та же одежда, те же жесты. Заботиться о том, как ты выглядишь, показать себя так, чтобы сразу узнали. Потреблять и только потреблять. Мир – истощенный рудник, все выкопано. Сердце у меня заболело, когда узнал, что самые крупные европейские автомобильные заводы используют одни и те же детали, их автомашины отличаются только внешним видом. А между тем все соединения, коробки передач, выхлопные трубы – все одинаковы. Так и люди, все меньше они отличаются друг от друга. Куда не приедешь, всюду одно и то же. И разве не аморально есть спаржу, живя на севере? Тотальная доступность вредит здоровью. Жить по камерам, по своим регистрам. Тогда есть к кому сходить. Проблема мира состоит в том, что все места в нем ужасно одинаковы. А туда, где все, как у тебя, ехать смысла нет.

«Важно, чтобы он не терял времени», – этой фразой заканчивался каждый разговор моих родителей о моем будущем. Тогда я еще не понимал, какую именно активность они имеют в виду, говоря о том, чтобы я не терял времени. Я и сегодня этого не понимаю, как не знаю и того, почему бурной деятельности достаточно, чтобы не терять времени. И существует ли вообще такой вид деятельности, который сам по себе является пустой тратой времени?

Может быть, наш сосед, господин Ходак, напрасно терял время, часами перелистывая регистрационную книгу гостиницы «Централ», в которой провел почти всю жизнь, работая портье. Переворачивал пожелтевшие хрупкие страницы формата «ин фолио», читал фамилии постояльцев, их личные данные, занесенные в рубрики побледневшими чернилами. Господин Ходак вспоминал тех, кто надолго останавливался в гостинице, несмотря на то, что с тех пор миновал уже не один десяток лет. В основном это были молодые офицеры, не ночевавшие в казармах. И мой отец, в то время флотский унтер-офицер, некоторое время, сразу после окончания войны, жил в гостинице «Централ». Мы нашли его имя в одной из регистрационных книг за 1949 год, дату его заселения и номер, в котором он жил. Я верил, что господин Ходак хранит в своей памяти досье на моего отца. Он помнил многих обычных постояльцев гостиницы, даже довоенных, и во времена Италии, вспоминал важные события, связанные с гостями этого городка на краю света. Большая часть жизни господина Ходака сводилась к коллекционированию постояльцев, зарегистрированных в десятках книг на протяжении десятилетий. Каждый запомнившийся ему гость становился наклейкой на фрагменте его собственного времени. К концу жизни он отчитывался перед самим собой о пройденном расстоянии, пересматривал товарные накладные и путевые листы. Документы на сыпучий груз, который он перевозил всю свою жизнь, какой бы фиктивной она ни была, стали единственным доказательством не напрасно прожитой жизни.

Я тоже готовился к торжественному акту отчета о потраченном времени. В попытках побороть этот порок я все глубже погружался в апатию, предчувствуя, что израсходованное время утрачено навсегда. Я валялся в кровати после полудня. Развлекался пустяковыми мыслями, и как только догадывался, что это и есть пустая трата времени, ловил следующую мысль в пруду своего ума.

Долгое время меня мучила одна проблема, которую походя упомянул учитель истории. После Трианонского договора, когда Венгрия потеряла две трети территории и почти половину населения, которое вдруг оказалось на территории соседних государств, большой проблемой стали железные дороги. Важные железнодорожные узлы после Трианонского договора очутились за границей, и перед Венгрией на многие годы встали технические проблемы. В мыслях я поездом отправлялся из Будапешта к новым границам, где ночами напролет ожидал пересадки. В прокуренных вокзальных ресторанах слушал разговоры, не понимая ни слова. Разглядывал спящих детей. Их присутствие невыносимо. Сколько раз они портили мне впечатление от путешествий. В правильно устроенном мире должны быть специальные вагоны для матерей с детьми. Почему ни в чем не повинные люди должны сносить террор этих созданий? Дети в поезде мешают мне вовсе не потому, что плачут или сильно шумят. Мне мешает то, что они ломают мои мысли, и даже если они хорошо воспитаны, их взгляды просто невыносимы. Таким взглядом я смотрю на себя сам и узнаю в испуганном ребенке на сцене, глубоко утонувшей в прошлом, в кулисах отчего дома самого себя.

Одной из важных точек в топографии нашего дома была плетеная корзина для белья. Перед купанием я поднимал круглую крышку и, бросая грязное белье в корзину, замирал на мгновение, проверяя, нет ли в корзине еще чего, кроме белья. Потому что форма корзины напоминала фотографию, сделанную отцом в Бомбее: на тротуаре сидит на корточках индус с флейтой, а рядом с ним глиняный горшок, из которого выглядывает кобра. Каждые пять-шесть дней мама опустошала корзину, напоминая мне и сестре, чтобы мы тут же загрузили все грязное белье в машину. Чтобы корзина хоть раз переночевала пустой.

Момент, когда осквернялась пустота корзины и на ее дно падал комок грязного белья, вызывал у меня какую-то затаенную тоску, понимание того, что, несмотря на ритуал поддержания чистоты и порядка, ничто не может длительное время пребывать в покое. Я мечтал о наступлении момента идеального порядка. И потому позже не раз включал полупустую машину, лишь бы как можно чаще видеть пустое дно корзины. Потому что, глядя на голубоватое полотно, которым корзина была обтянута изнутри и которое также два-три раза в год стирали, я находился в состоянии полного умиротворения. Может, именно оттуда ощущение свежести, которое у меня вызывает голубой цвет?

У самой корзины, в углу ванной, стояла стиральная машина, полуавтомат марки «Зопас». Сейчас я не могу припомнить, что означал термин «полуавтомат», но знаю, что мама иногда в процессе стирки доставала из машины белье. Технические аппараты наполняли пространство квартиры соответствующими запахами. Холодильник «Игнис» объемом в две сотни литров издавал характерный звук. А когда температура в нем достигала необходимого уровня, мотор отключался автоматически. На мгновение холодильник вздрагивал и прекращал потреблять электричество, соответственно мотор не издавал звуков, все замирало в ледяном спокойствии и тишине. В трех метрах от холодильника, как то предписывали правила, находилась небольшая плита марки «Аустрия-Дитмар» с двумя конфорками, металлические ободы которых после десяти лет эксплуатации идеально сверкали, «как будто только вчера из магазина». Да, это объявляет мамин голос. И я знаю, что настало время проверить, открыта ли крышка машины, чтобы барабан находился в постоянном контакте со свежим воздухом, чтобы резиновая прокладка в закрытом пространстве не разбухала от влаги. На хромированных частях белой техники время от времени вследствие небрежности появлялись пятна, которые потом превращались в проржавевшие точки. Старение вещей и предметов указывает мне на то, что все проходит, лучше морщин, которые обнаруживаю, разглядывая себя в зеркале после бритья. Но и на раме зеркала влага оставляет серенькие пятнышки, а белые полоски между кафельными плитками в ванной и на кухне со временем темнеют, и нет никакого средства, чтобы с его помощью вернуть им прежний цвет. Ни в чем нет утешения, словно единственное место, где сохраняется девственное совершенство начала, – пустая бельевая корзина.

А когда ее голубоватое дно закрывали грязные предметы одежды, начинался период нервозности, который стихал обратно пропорционально опустошению корзины. Потому что совсем не то, когда грязная рубашка летит в почти полную корзину, чем момент, когда первый комок несвежего белья падает на пустое дно. О каком чувстве беззаботности можно говорить, когда в практически полную корзину падает очередная тряпка? И до мгновения опустошения корзины еще далеко.

И вот тут, среди вещей и предметов, происходила жизнь, не зафиксированная ни в хрониках, ни в истории, невидимая жизнь, не существующая на живописных экранах телевизоров. Этой жизнью не интересуются газеты, ее нет ни в книгах, ни на киноэкранах. Несмотря на то, что в нашем доме не случалось преступлений и измен, громких побегов и краж, несмотря на то, что жизнь на первый взгляд текла мирно и незаметно, как равнинная река, под ее поверхностью таились водовороты, подводные пещеры сковывали ледяным холодом. В отсутствие матери мы с сестрой предпринимали настоящие экспедиции, шаря в шкафах и комодах, вытаскивая ящики, открывая коробки и шкатулки. Необычные предметы сразу расширяли знакомую географию. И позже, когда мы обнаруженное возвращали на место, ничто уже не оставалось прежним. Потому что обнаружение серебряного флакончика для духов величиной с наперсток, веера из фальшивой слоновой кости или каталога из универмага с пожелтевшими страницами раздвигало пространство квартиры до невероятных размеров.

Известное равновесие в восприятии времени как враждебной категории, которую исповедовала моя мама, сохранял Миодраг, мой дед со стороны отца. В отличие от мамы, всю свою жизнь боровшейся против категории времени, как будто время было врагом, которого непременно следует победить, дедушка Миодраг жил в вечности. По профессии он был диспетчером на железной дороге, но после возвращения из тюрьмы, куда он попал во время ссоры Тито со Сталиным, его разжаловали, и несколько лет он работал обходчиком на дистанции Сичево – Острвица. Где посередине этого пути стоял домик, в котором он жил с моей бабушкой Даницей.

Летом мы отправлялись поездом на другой край земли, пересаживались в Белграде и Нише, после чего «рабочим в три ноль-ноль» добирались до станции Сичево, где на перроне нас встречал дед Миодраг. Каждое утро, до рассвета, он брал фонарь и отправлялся на обход своей дистанции. Он был высоким и без всяких усилий перешагивал со шпалы на шпалу.

Во время моего детства деда Миодрага восстановили в должности диспетчера на станции Сичево, а два года спустя отправили на пенсию. Одну вечность он сменил на другую. Став пенсионером, просыпался с петухами и, выпив чашку кофе и рюмку ракии, уходил вниз по дороге в направлении Острвицы. С этих утренних обходов он приносил вещи, найденные на полотне, в основном предметы, по невнимательности выброшенные из вагонов-ресторанов или же оброненные пассажирами, стоявшими у окон вагонов. Коллекция деда располагалась на стеллаже в нише, на внутренней лестнице, связывающей первый этаж с подвалом. Я помню серебряную ложку с монограммой «Восточного экспресса», зажигалки, очешники, часы, трубки, авторучки, мундштуки, браслеты, пепельницы, цепочки, маленькие чайнички из нержавейки, сережки, стаканы, перочинные ножики, ключи, пластиковые подставки. Помню большую тарелку с монограммой «Metrope», которую дед Миодраг нашел у полотна в картонной коробке. Каким-то чудом на тарелке не оказалось ни единой трещинки. В коллекции находок был шахматный король из слоновой кости. Я никак не мог понять, каким образом эта самая важная фигура закончила свой путь на насыпи. Неужели какой-то разгневанный игрок выбросил короля в окно, не в силах перенести проигрыш? Но зачем брать в дорогу шахматный комплект из слоновой кости? Я часами раздумывал над тем, как владелец шахмат решил проблему потерянной фигуры, проблему, которая наверняка была сложнее любой шахматной задачи; нашел ли он своему королю подходящую замену? Первые часы, швейцарскую «Омегу», я получил в подарок от деда Миодрага, трофей, который он подобрал на насыпи за два дня до моего двенадцатого дня рождения. Пришлось только заменить треснувшее стекло и порванный ремешок.

Я выбирал момент, когда взрослые были заняты, и незаметно пробирался на лестницу, ведущую в подвал. Здесь, рядом с длинным узким окном, которое казалось трещиной на фасаде дома, я перебирал экспонаты коллекции деда, подолгу разглядывая их, стараясь проникнуть в прошлую жизнь предметов. На полках стеллажа теснились вещи, по небрежности утерянные на участке дороги Сичево – Острвица, вещи, выпавшие из своих прежних жизней. Я брал ложку из «Восточного экспресса» и рассматривал мутную посеребренную поверхность. Кто знает, как долго она гуляла от одного рта к другому.

И вдруг передо мной возникали десятки, сотни челюстей, я словно оказывался в пасти кита, в темной пещере, освещавшейся только блеском золотых коронок. Я видел пломбы и мосты, протезы и крючки, пахучие губы дам и усы господ, мокрые от супа и пива. Ложка из «Восточного экспресса», предмет, который объединял сотни людей, разбросанных по просторам земного шара, людей, которые наверняка никогда не встретятся, но составляющих огромную семью, лежала теперь на моей ладони. И я по какому-то тайному наитию вычислял вероятность, в соответствии с которой однажды в поцелуе сольются те, кто в разное время касался губами краев этой серебряной ложки. Пространство было все тем же: вагон-ресторан «Восточного экспресса». За окнами, украшенными синими занавесками, проносился пейзаж, пустынные станции с одинокими дежурными, окраины незнакомых городов.

В хранилище, расположившемся на лестнице, пульсировал неизвестный миниатюрный мир, законсервированный в уменьшенном масштабе, и я счел это одним из важнейших принципов мироустройства. И только звук колокола на фасаде дома, звук, который был громче звонка служебного телефона, висевшего в желтом металлическом футляре у входных дверей, прерывал мои путешествия. Если колокол звонил трижды и после короткого перерыва ударял еще два раза, это означало, что поезд следует из Ниша, а два, затем три удара указывали на поезд направления Пирот – Димитровград – София. Эта азбука Морзе особенно волновала ночами. Громкий звон иногда пробуждал меня из первого сна, и тогда я вслушивался, как издалека, от Ниша или Пирота, раздается свисток локомотива и размеренный стук колес. Когда поезд оказывался метрах в ста от дома, стоящего у самых рельсов, пучок света врывался в окна, и в следующее мгновение на белых стенах комнаты начинали, вздрагивая, проноситься отсветы окон вагонов. Окна входили в окна и путешествовали по белым стенам. В следующие несколько мгновений казалось, что я тоже еду в этом поезде, как будто комната прицеплена к составу, который уже исчезает в темноте.

Дед Миодраг в отличие от моей мамы, которая была невысокой и подвижной, был нетороплив. Маленькие люди нуждаются в большем количестве движений, чем высокие, для преодоления такого же расстояния. Дед Миодраг был высоким человеком. Он жил в вечности, и я знал это по тому, как он с одинаковым интересом читал и вчерашние, и недельной давности газеты, и совсем свежие, только утром поступившие в киоск у станции. Дед часто говорил, что идеальна та скорость, которая позволяет нам вовремя оказываться на нужном месте. Хотя скорость и сокращает пространство, что наглядно демонстрирует железная дорога, у всего, однако, есть свои границы. Поезд, пришедший раньше положенного, нарушает расписание. Я понял это так, что размеры каждой страны зависят только от скорости поезда, и верил, что наша страна больше Франции или Германии, где поезда носятся с невероятной скоростью и проезжают от одного конца до другого намного быстрее, чем в моей стране, где поезда не только медленнее, но и дольше стоят у семафоров на станциях, и потому из-за скорости и опоздания составов моя страна необозрима. Я всегда представлял вечность как стояние поезда перед семафором. Ты, Руди, когда-нибудь встречал нервного железнодорожника?

* * *

Моя мама мечтала о маленьких вечностях, не ведущих учет времени, стремилась к каким-то аппендиксам времени, в которых можно завершить незаконченные дела. А одно из дел, которое она не могла закончить на протяжении многих лет, было приведение в порядок альбомов с фотографиями. Все свое детство я слушал рассказы о том, что ей нужен по крайней мере месяц, чтобы разобраться с фотографиями. Отец был страстным фотографом, в связи с чем у нас накопились тысячи фотоснимков. Мама складывала их в картонные коробки и регулярно покупала альбомы. Помню с десяток дорогих альбомов, с которых даже не сняли целлофановую упаковку. После ее смерти остались альбомы и коробки с фотографиями. Она мечтала о времени, когда сможет остановиться и глянуть на пройденный путь. Я потратил ровно месяц, тот самый, которого ей вечно не хватало, чтобы разобрать все фотографии по альбомам и ощутить на себе ее взгляд, и этот призрачный взгляд позволил мне обернуться назад.

Фотографии я сложил в хронологическом порядке. На обратной их стороне карандашом были обозначена дата и место съемки. Тем не менее там не было имен персонажей. Однажды утром я разложил фотографии на полу в линию. Вереница фотографий протянулась по всей квартире, и вела она от входной двери через прихожую и гостиную до окна в спальне. Я шагал вдоль них как вдоль железной дороги. Шпала за шпалой. Всего в двадцать шагов я преодолел пространство целого века. Возвращался и опять шел вдоль фотографий. Целые поколения лежали здесь, рядом со мной, уместившиеся на расстоянии нескольких шагов.

Это превратилось в мои плавания, которые я какое-то время совершал ежедневно. Потому что, только расхаживая по квартире, мне удавалось бежать от одолевающих меня мыслей. Стоило только остановиться и усесться в кресло, как я сталкивался с собственным кровообращением, со сложным механизмом человеческого тела, которое в любой момент из-за какой-то поломки может прекратить функционировать. А поломку, я был убежден, может вызвать сама мысль о поломке. Я ходил вдоль этой дороги, составленной из сотен фотографий. На каждом шагу открывались новые пространства, населенные людьми, давно покинувшими этот мир. Я проникал в трещины времени, прислушивался к голосам, сталкивался с привычками этих незнакомых людей.

Отец, перестав плавать, окончательно бросив якорь, со временем приобрел новую привычку: принял на себя обязанности семейного интенданта. Мы уже жили не в маленьком приморском городе, а в Белграде. Каждое утро он ходил в магазин, а после десяти на рынок. Так что через полчаса после завершения утренних покупок у него появлялся повод вновь выйти из дома. Случалось, он отправлялся в центр города только для того, чтобы проверить, не сняли ли с репертуара фильм, который они с мамой хотели посмотреть. Газетам он не верил, потому что те якобы часто ошибались.

В течение дня количество обязательств возрастало. Если он замечал на моем столе адресованное кому-то письмо, то немедленно относил его на почту. Возвращался через полчаса с этим же письмом в руках, чтобы спросить, отправить его простым или заказным. Поначалу я думал, что его забывчивость связана с возрастом, но вскоре понял, что отец поступает так намеренно. Он постоянно искал предлог покинуть дом и несколько часов побыть наедине с собой, занявшись единоличным передвижением. Он никогда не пользовался телефоном, чтобы выяснить часы работы мастерской или врача или узнать, есть ли в лавке на другом конце города именно то, что он намеревался купить. Для поездок на городском транспорте у него был проездной билет пенсионера. Рано утром он уезжал на самые отдаленные рынки. Сыр покупал на Каленичевом, фрукты и овощи на Зеленом Венце, а лапшу на Байлониевом, оправдывая ежедневные походы сомнительными причинами. Возвращаясь с рынка, точнее с рынков, он выяснял, что забыл что-то, и сразу же отправлялся вновь.

Сейчас я понимаю, что это были его плавания, когда он часами, ежедневно, плавал на городском транспорте по отдаленным белградским кварталам. Путешествуя трамваем с Вождовца, где мы долгое время жили после переезда из приморского города, в направлении Банова Брдо или Нового Белграда, он мысленно преодолевал расстояние от Риеки до Порт-Саида, от Фленсбурга до Карачи, от Гибралтара до Сингапура. В белградской квартире не было огромного эркера, который мог бы заменить ему капитанский мостик. Во время побегов из дома он опять был капитаном на мостике с мутной линией горизонта перед собой, а в автобусе или трамвае, положив ладони на спинку переднего сиденья, воображал, что касается отполированной поверхности штурвала. В особом отделении бумажника он держал образцы самых разных валют, от японских иен до кувейтских динаров. У него были огромные пестрые банкноты африканских стран. Некоторые из них уже исчезли с карт, но их археологические следы все еще существовали в его бумажнике. Он приплывал в порты исчезнувших держав, покупал вещи, расплачиваясь вышедшими из употребления деньгами, разговаривал с портовыми агентами, визитки которых продолжал хранить в пластиковом конверте. Часто вспоминал знаменитого Бородача, агента из Бомбея, уроженца Корчулы, с которым некоторое время переписывался. Но и перестав плавать, отец верил, что однажды получит срочный вызов от компании с требованием немедленно явиться на пароход. Однако это было маловероятно, потому что ему пошел уже седьмой десяток, и компания, в которой он проработал много лет, вряд ли бы стала платить солидную обязательную страховку за престарелого капитана и звать его на пароход.

Мне кажется, что, плавая по городу, он обнаруживал в себе черты своего отца, так же как я сегодня узнаю в себе его привычки. Ритм движений определил дед Миодраг, шаг за шагом, шпала за шпалой на участке дороги Сичево – Острвица.

Справа от полотна текла река Нишава, в пятидесяти метрах слева проходила автотрасса, по которой неслись дорожные крейсеры с регистрационными номерами Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока. Выйдя на автотрассу, я садился в тени паркинга и рассматривал большущие рефрижераторы и грузовики с прицепами и огромными кабинами. Метрах в двухстах в направлении Острвицы, рядом с гидроэлектростанцией, находился мотель, в котором ночевали шоферы. Каждое утро рыбача на Нишаве, я передвигался в сторону Острвицы, к полудню поднимался на крутой берег, переходил железную дорогу и направлялся к мотелю. Рядом с мотелем, в лощине, засаженной виноградом, стоял списанный спальный вагон с несколькими купе, в которых жили официантки. Окна прикрывали выцветшие фиолетовые занавески. Время от времени в дверях вагона-бунгало появлялся кто-то из шоферов. Я наблюдал, как он пробирается к грузовику. Темное облако выхлопных газов вырывалось из-под грузовика как джин из лампы Аладдина. Грузовик исчезал в направлении Ниша или Пирота. Однажды в полдень, когда я рыбачил на Нишаве, подошла Ружа, молодая официантка из мотеля, и остановилась поговорить со мной. Она приблизилась ко мне, и я, Руди, впервые едва не упал в обморок от одной только мысли, что могу прикоснуться к ней. Обморок от одного только желания женского тела. Она сказала, чтобы я вечером пришел в мотель. Весь остаток дня я страшно волновался, и когда вечером тайком вышел из дома и направился к мотелю, меня стала бить дрожь. Приблизившись к террасе, я увидел Ружу, беседовавшую с посетителем. Спрятавшись за деревом, я стал свидетелем встречи, закончившейся в вагоне. Несколько дней спустя я уехал и Ружу больше никогда не встречал.

Мысленно я переносился в тот вагон, куда Ружа ушла с тем клиентом, и возбужденно мастурбировал. Образ молодой официантки вскоре растаял в памяти. И только вагон остался в ней, темно-синий списанный спальный вагон в тени деревьев, всего лишь в сотне метров от полотна дороги. Годами он носился по рельсам, корчились в любовных судорогах его обитатели; случайные встречи в коридоре, короткие взгляды, достаточные для того, чтобы выкурить сигарету, заменяли дни и недели ухаживаний; смелость, которую из-за кратковременности свидания принимают за уверенность, миг свободы от оков обязательств и ритуалов, жестких норм поведения, никчемный багаж воспитания – все исчезает, когда взгляды безмолвно обещают нечто. Я, Руди, нуждался в чем-то большем, чем обещание. Совсем недавно, пару лет тому назад, во время просмотра какого-то фильма в памяти всплыла фраза, которая, словно приговоренный к пожизненной каторге, томилась в глубине моей памяти. Не знаю, какая именно деталь или слово, произнесенное в фильме, из-за чего скрипнула дверь камеры, в которой томилась фраза, произнесенная маминым голосом: «А когда какая-нибудь девушка уведет тебя во мрак…» Второй части фразы не хватает. Видимо, она навсегда утрачена. Исчезла в тени тех самых деревьев у мотеля в Сичеве.

Я всегда вздрагивал, когда голос из репродуктора, объявляя отправление поезда Белград – Прага, упоминал прямой вагон на Дрезден. Загадка «прямого вагона», который на какой-то будущей станции отделится от состава и после короткого маневрирования вновь окажется в другом составе, который тронется совсем в другом направлении, пробуждала во мне любопытство. Я подходил к этому вагону как к святилищу, рассматривал пассажиров, не отличавшихся от прочих погрузившихся в зеленые вагоны.

Погружаясь в сон, из которого меня часто пробуждал колокол на фасаде дедова дома, объявлявший прибытие поезда из Ниша или Пирота, я представлял, как просыпаюсь на рельсах какого-то далекого города, как моя комната-вагон летит по дорогам Европы, как по Транссибирской железной дороге прибываю во Владивосток. Потому что моя комната-вагон и есть тот самый «прямой вагон», который, путешествуя по стальным рельсам, меняет направление и после короткой стоянки на параллельном пути включается в новый состав. Мой вагон путешествовал вдвойне, он путешествовал внутри путешествия. Он не мог ни опаздывать, ни прибывать раньше времени. Замершее мгновение вне всяких календарей. Интервал, который никогда не кончится. Не подлежащий окончательному расчету. Время внутри времени, пространство внутри пространства. Моей мечтой было провести жизнь, не покидая вагона. Принадлежать только тому миру, который несется по рельсам. Пожизненный проездной билет как единственный паспорт, единственный документ, с которым можно на минутку выйти на перрон, заглянуть в залы ожидания небольших станций, названия которых забываются еще до того, как вы их произнесете. Перроны и стрелки, станционные рестораны и камеры хранения, каморка дежурного и вокзальные киоски. Рассказы пассажиров, с которыми некоторое время делишь пространство купе или вагона-ресторана. В дымном купе каждый становится рассказчиком, с глазу на глаз со спутниками, с которыми никогда более не встретится. Каждый немедленно выдумывает собственную биографию, самому себе кажется кем-то другим, пересказывает события, которые с ним никогда не приключались. Если повторять выдуманные происшествия, то они случаются. И тогда остается только взгляд, приглашение и разрешение одновременно, взгляд, который я не сумел понять, наверное, из-за той темноты, которую моя мама определила опытным взглядом работника сцены.