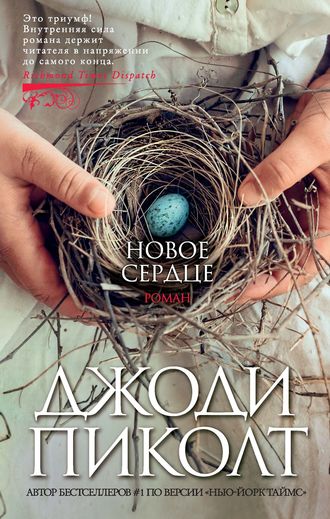

Джоди Пиколт

Новое сердце

Люций

Вскоре после того, как Шэй воскресил Бэтмена-Робина, Крэш Витале поджег себя.

Он смастерил самодельную спичку, как делаем все мы: снимаешь флуоресцентную лампу с держателя и подносишь ее металлические контакты близко к розетке, чтобы образовалась электрическая дуга. Сунь в этот зазор кусок бумаги, и получится факел. Крэш смял страницы из журнала и разложил их вокруг себя. Когда Тексас начал звать на помощь, галерея уже заполнилась дымом. Надзиратели открыли дверь камеры Крэша и направили на него мощную струю воды из шланга. Мы слышали, как этой струей Крэша ударило о дальнюю стену. Его, вымокшего насквозь, привязали к каталке – спутанные волосы, безумные глаза.

– Эй, Зеленая Миля, – вопил он, пока его увозили с яруса, – как это вышло, что ты меня-то не спас?

– Потому что птица мне нравится, – пробубнил Шэй.

Я рассмеялся первым, потом захихикал Тексас. Джои – тоже, но лишь потому, что не было Крэша, который их заткнул бы.

– Борн… – произнес Кэллоуэй первое слово с того момента, как птичка вернулась к нему в камеру. – Спасибо.

Повисло молчание.

– Она заслуживала еще одного шанса, – сказал Шэй.

Дверь на галерею со скрежетом открылась, и на этот раз появились надзиратель Смайт и медсестра с вечерним обходом. Сначала Алма зашла ко мне в камеру, подавая стаканчик с пилюлями.

– Судя по запаху, кто-то готовил здесь барбекю и забыл меня пригласить, – сказала она и дождалась, пока я не положу таблетки в рот и не запью водой. – Хорошего сна, Люций.

Она ушла, и я встал у двери. По цементному помосту текли ручейки воды. Вместо того чтобы уйти с яруса, Алма остановилась у двери Кэллоуэя:

– Заключенный Рис, позволишь мне взглянуть на твою руку?

Кэллоуэй ссутулился, закрывая птичку. Все мы знали, что он держит в ладони Бэтмена, и разом затаили дыхание. Вдруг Алма увидит птицу? Донесет ли она на него?

Я мог бы догадаться, что Кэллоуэй не даст этому случиться, – он шуганул бы Алму, не позволив ей приблизиться. Но не успел он заговорить, как мы услышали нежное щебетание – и из камеры не Кэллоуэя, а Шэя. Раздалось ответное чириканье – дрозд искал товарища.

– Какого дьявола здесь творится? – оглядываясь по сторонам, спросил надзиратель Смайт. – Откуда эти звуки?

Вдруг из камеры Джои долетел посвист, а затем тонкий писк из камеры Поджи. К своему удивлению, я услышал птичий щебет где-то рядом с моей койкой. Резко обернувшись, я бросил взгляд на вентиляционную решетку. Здесь что, поселилась целая колония дроздов? Или это Шэй – мало того что чародей, а вдобавок чревовещатель – подражает голосам птиц?

Охранник прошел вдоль яруса в поисках источника шума, присматриваясь к потолочным люкам, и заглянул в душевую.

– Смайт? – прозвучал по интеркому голос офицера с пульта управления. – Что происходит, черт побери?!

В месте, подобном этому, изнашивается все, и терпимость не исключение. Здесь сосуществование может сойти за прощение. Ты не пытаешься полюбить человека, вызывающего у тебя отвращение, ты просто свыкаешься с этим. Вот почему мы подчиняемся, когда нам велят раздеться. Вот почему мы снисходим до игры в шахматы с растлителем малолетних. Вот почему мы не позволяем себе плакать по ночам. Живи и дай жить другим, и в конечном счете этого бывает достаточно.

Это, возможно, объясняет, почему мускулистая рука Кэллоуэя с нашлепкой из пластыря высунулась в окошко его двери. Удивленная Алма заморгала.

– Больно не будет, – пробормотала она, рассматривая новую розовую кожу там, где она была пересажена.

Достав из кармана латексные перчатки, Алма натянула их на руки, ставшие такими же белыми, как у Кэллоуэя. И да будет вам известно – в тот самый миг, как медсестра прикоснулась к нему, странный шум прекратился.

Майкл

Священник должен ежедневно проводить мессу, даже если никто не приходит, хотя такого почти не бывало. В городе масштаба Конкорда в церкви всегда было хотя бы несколько прихожан, молящихся с четками в ожидании священника.

Я читал ту часть мессы, где творятся чудеса.

– «Сие есть тело Мое, которое за вас предается»[3], – вслух произнес я, преклонил колена и поднял вверх гостию.

Следующим вопросом после: «Какого рожна Бог – это еще и Святая Троица?», который мне, как священнику, задавали не католики, был вопрос о пресуществлении – вера в то, что при освящении Святых Даров хлеб и вино действительно превращаются в тело и кровь Христа. Я понимал, почему многие сбиты с толку: если это правда, то нет ли в причастии чего-то людоедского? А если превращение действительно происходит, почему мы этого не видим?

Когда я ребенком ходил в церковь, задолго до того, как вернуться в ее лоно, то принимал причастие, как все прочие, особо не задумываясь над происходящим. Для меня это выглядело как крекер и чашка вина – и до и после освящения. Сейчас могу сказать, что это по-прежнему выглядит как крекер и чашка вина. Аспект чуда сводится к философии. Не акциденции предмета делают его таковым, а что-то более существенное. Человек остается человеком, даже лишившись конечностей, зубов или волос, но если он вдруг перестанет быть млекопитающим, то результат будет другим. Когда я во время мессы освящал гостию и вино, менялась сама суть этих вещей, а внешние свойства – форма, вкус, размер – оставались прежними. Точно так же как Иоанн Креститель, увидев человека, сразу понимал, что смотрит на Бога. Точно так же как мудрецы, увидев Младенца, знали, что Он наш Спаситель. Каждый день я держал в руках то, что выглядело как печенье и вино, но по сути было Иисусом.

Вот почему с этого момента мессы я не разжимал пальцев, пока не вымою руки после таинства евхаристии. Нельзя было потерять ни крупинки освященной гостии. Мы делали для этого все возможное, удаляя остатки причастия. Но в тот момент, когда я об этом подумал, облатка выскользнула из моей руки.

Я почувствовал то же самое, что в третьем классе во время финальных игр Малой лиги, когда смотрел, как мяч слишком быстро и высоко летит в мой угол левой половины поля, с замиранием сердца понимая, что не поймаю его. Оцепенев, я наблюдал, как облатка благополучно падает в чашу с вином.

– Правило пяти секунд, – пробормотал я, опустив руку в чашу и выловив облатку.

Облатка успела частично пропитаться вином. Я с изумлением смотрел, как на ней вырисовывается челюсть, ухо, бровь.

У отца Уолтера бывали видения. Он говорил, что главной причиной его решения стать священником было вот что: как-то, когда он был служкой, статуя Иисуса потянула его за одежду, веля ему придерживаться намеченного пути. Позже, когда он жарил форель на своей кухне, ему явилась Мария, и вдруг рыбешки начали подскакивать на сковороде. «Не позволяй ни одной упасть на пол», – предупредила она и исчезла.

Сотни священников выделялись чем-то в своем призвании, но никогда не удостаивались подобного Божественного заступничества – и все же мне не хотелось оказаться в их числе. Как и подростки, с которыми я работал, я понимал потребность в чудесах – они не позволяют действительности парализовать нас. Итак, я уставился на облатку в надежде, что намеченные вином черты воплотятся в портрет Иисуса… а вместо этого поймал себя на том, что смотрю на что-то совершенно иное. Всклокоченные темные волосы, которые пристало иметь скорее барабанщику из группы гранж-рока, чем священнику, нос, сломанный на соревновании по борьбе в неполной средней школе, и небритые щеки. На поверхности облатки с изысканностью гравюры был запечатлен мой портрет.

«Что моя голова делает на теле Христа?» – подумал я, кладя на дискос облатку темно-фиолетового цвета, начавшую таять. Я поднял чашу.

– «Сие есть кровь Моя», – произнес я.

Джун

Когда Шэй Борн работал в нашем доме плотником, он сделал Элизабет подарок на день рождения. Это был небольшой ящик с крышкой на петлях, вырезанный вручную из отходов древесины за многие часы трудов за порогом нашего дома. Каждая сторона ящика была украшена замысловатой резьбой, изображающей разных фей, одетых в наряды по временам года. У Лета были яркие, как лепестки пиона, крылья и солнечная корона. Весна была покрыта вьющимися побегами, под ее ногами разворачивался свадебный шлейф цветов. Осень носила роскошные тона сахарных кленов и осин, на ее голове сидела шапочка в виде желудя. А Зима мчалась на коньках по льду озера, оставляя за собой искрящийся след. На крышке была раскрашенная картинка, изображающая луну, которая с раскинутыми руками поднимается сквозь сонм звезд навстречу невидимому пока солнцу.

Элизабет любила этот ящичек. В тот вечер, когда Шэй его подарил, она застелила его одеялами и улеглась там спать. Но мы с Куртом запретили ей делать это впредь. А если бы во время сна на нее упала крышка? И тогда Элизабет стала использовать ящичек как кроватку для кукол, а потом игрушечный комод. Она дала феям имена. Иногда я слышала, как она разговаривает с ними.

После смерти Элизабет я вынесла ящик во двор, чтобы сломать. Я была тогда на восьмом месяце беременности. Сраженная горем, я размахивала топором Курта, но в последний момент не смогла этого сделать. Элизабет ценила эту вещь, и мне тяжело было бы ее потерять. Я отнесла ящик на чердак, где он пролежал много лет.

Я могла бы сказать, что забыла о нем, но это было бы ложью. Я знала, что он там, под грудой старых вещей, детской одежды и картин с разбитыми рамами. Однажды – Клэр тогда было около десяти – я застукала ее за попыткой спустить ящичек вниз.

– Он такой хорошенький, – запыхавшись, произнесла она. – И никто им не пользуется.

Я прикрикнула на нее, велев пойти прилечь.

Но Клэр продолжала спрашивать о нем, и в конце концов я принесла ящик к ней в комнату и поставила в изножье кровати, совсем как было у Элизабет. Я не говорила ей, кто смастерил ящик. Но по временам, когда Клэр была в школе, я ловила себя на том, что заглядываю внутрь него, задаваясь вопросом: не жалеет ли, как и я, Пандора, что не исследовала сначала содержимого – страдание, хитро замаскированное под презент?

Люций

Обитатели первого яруса говорили, что я достиг в «ловле рыбки» настоящего мастерства. Мое снаряжение состояло из лески, сделанной из ниток, которые я припасал годами, и грузила в виде расчески или колоды карт, в зависимости от того, что я выуживал. Я был известен способностью закидывать удочку из моей камеры в камеру Крэша на дальнем конце яруса, а также в душевую, в противоположном его конце. Наверное, поэтому мне было любопытно посмотреть, когда свою удочку забросил Шэй.

Это было после «Одной жизни, чтобы жить», но перед Опрой. В это время большинство парней ложатся вздремнуть. Мне сильно нездоровилось. Болячки во рту не давали нормально говорить, и я буквально не слезал с горшка. Кожа вокруг глаз, пораженная саркомой Капоши, сильно вспухла, и я почти ничего не видел. Вдруг в узком зазоре под дверью моей камеры просвистела леска Шэя.

– Хочешь? – спросил он.

Мы удим для того, чтобы что-то получить. Мы обмениваемся журналами, обмениваемся едой, расплачиваемся за наркотики. Но Шэй ничего не просил, а только раздавал. К концу его лески был привязан кусочек жвачки «Базука».

Это контрабанда. Жвачку можно использовать в качестве замазки для разных поделок, и с ее помощью можно портить замки. Одному Богу известно, где Шэй раздобыл это сокровище – и, что еще более удивительно, почему он просто не припрятал его.

Я сглотнул, чувствуя, что горло вот-вот лопнет.

– Нет, спасибо.

Я приподнялся на койке и отогнул край матраса. Когда-то я хорошо поработал над одним из швов. Он был распорот и стягивался ниткой, которую я мог при необходимости ослабить и покопаться в пенопластовой набивке. Засунув внутрь указательный палец, я извлек свою нычку.

Там были таблетки «Эпивир ТриТиСи» и сустива. Ретровир. Ломотил от диареи. Все лекарства, которые я под наблюдением Алмы клал на язык и якобы проглатывал, хотя фактически заталкивал их за щеку.

Я пока еще не решил, воспользуюсь ими, чтобы убить себя, или просто продолжу копить, вместо того чтобы принимать, – более медленное, но верное самоубийство.

Забавно, что, умирая, все же пытаешься быть хозяином положения. Хочешь диктовать условия, хочешь выбрать дату. Стараешься убедить себя, что держишь ситуацию под контролем.

– Джои, – позвал Шэй, – попробуешь?

Он снова забросил леску, которая изогнулась дугой над площадкой.

– Честно? – спросил Джои.

Большинство из нас просто делали вид, что Джои здесь нет, – это было безопасней для него самого. Никто не лез вон из кожи, чтобы его заметить и тем более предложить нечто столь ценное, как кусочек жвачки.

– Я хочу, – потребовал Кэллоуэй.

Должно быть, он только что видел пролетевшее мимо сокровище, поскольку его камера находилась между Шэем и Джои.

– Я тоже, – заявил Крэш.

Шэй подождал, когда Джои возьмет жвачку, а затем осторожно подтянул леску ближе, чтобы ее смог достать Кэллоуэй.

– Здесь много.

– Сколько у тебя штук? – спросил Крэш.

– Всего одна.

Так вот, вы видели пластинку жвачки. Наверное, можно поделиться ею с другом. Но разделить одну пластинку между семью мужчинами?

Удочка Шэя метнулась влево, мимо моей камеры по пути к Крэшу.

– Возьми немного и передай дальше, – сказал Шэй.

– Может, я хочу все целиком.

– Может быть.

– Блин, забираю все! – заявил Крэш.

– Если тебе это нужно, – откликнулся Шэй.

Я встал, пошатываясь, и потом присел, увидев, как удочка Шэя добралась до камеры Поджи.

– Возьми немного, – предложил Шэй.

– Но Крэш забрал всю пластинку…

– Бери же.

Я услышал, как разворачивается бумага и Поджи мычит со ртом, набитым размягченной жвачкой:

– Я не пробовал жвачки с две тысячи первого.

Теперь я почувствовал ее запах. Розовая, сладкая. У меня потекли слюнки.

– Бог мой! – выдохнул Тексас, после чего все, кроме меня, продолжали молча жевать.

Леска Шэя с грузом ударилась о мои ступни.

– Попробуй, – настаивал он.

Я потянулся к кульку на конце лески. Поскольку то же самое уже проделали шестеро человек, я ожидал увидеть какие-то жалкие остатки, но, к моему удивлению, пластинка «Базуки» оказалась нетронутой. Я разломил жвачку пополам и положил кусочек в рот. Остальное завернул и потянул за леску Шэя, потом смотрел, как она понеслась обратно в его камеру.

Поначалу я с трудом это выносил – сладкий вкус раздражал болячки у меня во рту, как и острые края пластинки, пока она не размягчилась. Ну хоть плачь – так мне хотелось того, что принесет одно мучение, – я это знал. Я поднял руку, собираясь выплюнуть жвачку, когда случилось что-то невероятное: полость рта и горло перестали болеть, словно в жвачке было обезболивающее, словно я больше не был болен СПИДом, а стал обыкновенным человеком, купившим это лакомство на бензоколонке после заправки бака машины, готовый ехать далеко-далеко. Мои челюсти ритмично двигались. Я сел на пол камеры и, продолжая жевать, заплакал – не потому, что было больно, а потому что – не было.

Мы молчали так долго, что надзиратель Уитакер пришел посмотреть, чем мы заняты. И обнаружил он то, чего никак не ожидал увидеть. Семерых мужчин, впавших в детство, которого у них не было. Семерых мужчин, выдувающих яркие, как луна, пузыри из жвачки.

Впервые почти за полгода я всю ночь проспал крепким сном. Проснулся отдохнувшим и спокойным, безо всяких спазмов в животе, которые обычно мучили меня с утра часа по два. Я подошел к раковине, выжал пасту на колючую зубную щетку, какие нам выдавали, и бросил взгляд на волнистый металлический лист, служивший зеркалом.

Что-то изменилось.

Болячки от саркомы Капоши, уже год покрывающие мои щеки и вызывающие воспаление век, исчезли. Кожа была чистой, как вода в ручье.

Чтобы лучше рассмотреть лицо, я подался вперед. Открыв рот, потянул себя за нижнюю губу, тщетно выискивая волдыри и язвы, мешающие принимать пищу.

– Люций, – услышал я голос из вентиляционной решетки у себя над головой, – доброе утро.

Я поднял взгляд:

– Да, Шэй. Господи, оно и впрямь доброе!

В конечном счете мне не пришлось просить о медицинской консультации. Офицер Уитакер, потрясенный улучшением моего внешнего вида, сам вызвал Алму. Меня отвели в помещение, где встречается адвокат с клиентом, и Алма взяла у меня кровь на анализ. Час спустя она вернулась в мою камеру сообщить то, что я уже знал.

– У тебя лимфоциты в норме, – сказала Алма, – и вирусная нагрузка не определяется.

– Это хорошо?

– Это нормально. Такой анализ бывает у человека, не больного СПИДом. – Она покачала головой. – Похоже, твоя лекарственная терапия здорово подействовала…

– Алма… – позвал я, взглянул на Уитакера, стоявшего у нее за спиной, и быстро сдвинул простыню с матраса, открывая свой тайник с таблетками. – Несколько месяцев я не принимал лекарства.

Я высыпал медсестре в ладонь горсть таблеток. У женщины порозовели щеки.

– Но это невозможно.

– Это маловероятно, – поправил я. – Возможно все.

Она засунула таблетки в карман:

– Не сомневаюсь, этому есть медицинское объяснение…

– Это Шэй.

– Заключенный Борн?

– Это сделал он, – сказал я, хорошо понимая, насколько дико это звучит, но отчаянно пытаясь ей это внушить. – Я видел, как он оживил мертвую птичку. Как взял одну пластинку жвачки и сделал так, что хватило нам всем. В первый же вечер его пребывания здесь он превратил водопроводную воду в вино…

– Ладно-ладно. Офицер Уитакер, полагаю, нужна консультация психолога для…

– Я не свихнулся, Алма, я… ну, вылечился. – Я взял ее за руку. – Разве ты никогда не видела своими глазами то, что считала невозможным?

Она бросила взгляд на Кэллоуэя Риса, который уже целую неделю подчинялся ее лечебным процедурам.

– Он и это сделал тоже, – прошептал я. – Я-то знаю.

Алма вышла от меня и остановилась перед камерой Шэя, который в наушниках смотрел телевизор.

– Борн! – рявкнул Уитакер. – Наручники.

Он заковал запястья Шэя и открыл дверь его камеры. Алма встала перед Борном, скрестив на груди руки.

– Что тебе известно о состоянии здоровья заключенного Дефрена? – (Шэй не отвечал.) – Заключенный Борн?

– Он не может подолгу спать, – тихо произнес Шэй. – Ему больно жевать.

– У него СПИД. Но этим утром неожиданно все изменилось, – сказала Алма. – И почему-то заключенный Дефрен считает, что ты имеешь к этому какое-то отношение.

– Я ничего не делал.

Алма повернулась к надзирателю:

– Вы видели что-то из этого?

– В водопроводе первого яруса были обнаружены следы алкоголя, – признался Уитакер. – Мы искали протечку, но не нашли ничего убедительного. Да, и я видел, как все они жевали жвачку. Мы дотошно обыскали камеру Борна, но так и не нашли контрабанды.

– Я ничего такого не делал, – повторил Борн. – Это все они. – Вдруг он с оживленным видом сделал шаг к Алме. – Вы пришли за моим сердцем?

– Что?

– Мое сердце. Я хочу пожертвовать его после смерти.

Я слышал, как Шэй роется в своей коробке с пожитками.

– Вот, – сказал он, протягивая Алме газетную вырезку. – Вот девочка, которой оно нужно. Люций записал мне ее имя.

– Я ничего не знаю об этой…

– Но вы разузнаете, ладно? Поговорите с нужными людьми?

Алма замялась, а потом ее голос смягчился. Таким бархатным голосом она обычно обращалась ко мне, когда боль становилась нестерпимой.

– Поговорю, – сказала она.

Странная штука – смотреть телевизор и знать, что в действительности все происходит прямо за дверью. Парковку тюрьмы заполнила толпа. На лестнице у входа расположились люди в инвалидных креслах, пожилые женщины с ходунками, матери с прижатыми к груди младенцами. Были там и пары геев – в основном один из мужчин поддерживал слабого больного партнера; были и какие-то чокнутые с плакатами, демонстрирующими библейские изречения о конце света. Вдоль улицы, ведущей мимо кладбища в центр города, стояли микроавтобусы прессы – местные филиалы и даже команда канала «Фокс» из Бостона.

Как раз в этот момент репортер с канала Эй-би-си интервьюировал молодую мать, чей сын родился с серьезными неврологическими нарушениями. Она стояла рядом с мальчиком в инвалидном кресле, положив руку ему на лоб.

– Чего мне хотелось бы? – повторила она заданный ей вопрос. – Мне хотелось бы, чтобы он меня узнал. – Она чуть улыбнулась. – Не так уж много, да?

Репортер повернулся лицом к камере:

– Боб, до сих пор администрация не подтверждает и не отрицает того факта, что в тюрьме штата в Конкорде происходили какие-то чудеса. Однако неназванный источник сообщил нам, что эти явления вызваны желанием единственного в штате Нью-Гэмпшир смертника Шэя Борна пожертвовать свои органы после экзекуции.

Я опустил наушники на шею.

– Шэй, – позвал я, – ты смотришь репортаж?

– У нас появилась собственная знаменитость, – заметил Крэш.

Эта шумиха раздражала Шэя.

– Я такой, каким был всегда, – повысив голос, сказал он. – И таким останусь.

Как раз в это время появились два офицера, сопровождающие человека, которого нам редко доводилось видеть, – начальника тюрьмы Койна. Дородный мужчина со стрижкой «площадка», на которой можно было сервировать ужин, стоял напротив камеры, пока Шэй раздевался по приказу офицера Уитакера. После того как перетряхнули его тряпки, ему разрешили одеться, а потом приковали наручниками к стене напротив наших камер.

Надзиратели принялись обыскивать жилище Шэя, опрокидывая миску с недоеденной едой, выдергивая наушники из телевизора, переворачивая коробку с его имуществом. Они распороли матрас, скатали простыни, прощупали края раковины, унитаза, койки.

– Ты хоть представляешь, Борн, что сейчас творится снаружи? – спросил начальник, но Шэй стоял, наклонив голову к плечу, как делал дрозд Кэллоуэя, когда спал. – Объясни, что же ты пытаешься доказать?

Шэй безмолвствовал, и начальник устремился вдоль яруса.

– Ну а вы? – обратился он ко всем остальным. – Хочу лишь напомнить вам, что не стану наказывать тех, кто будет со мной сотрудничать. Остальным не могу ничего обещать.

Все молчали.

Начальник Койн повернулся к Шэю:

– Откуда у тебя жвачка?

– Там была только одна пластинка, – настучал Джои Кунц, – но хватило нам всем.

– Гм… ты что-то вроде мага, сынок? – спросил начальник, приблизив лицо к Шэю. – Или ты их загипнотизировал, заставив поверить, что они получили что-то, чего на самом деле не было? Я знаю, Борн, об управлении сознанием.

– Ничего такого я не делал, – промямлил Шэй.

Надзиратель Уитакер подошел ближе и доложил:

– Начальник Койн, в его камере ничего нет. Даже в матрасе нет. Его одеяло нетронуто – даже если он удил с помощью тесемок, то потом, закончив, сумел сплести их вместе.

Я уставился на Шэя. Конечно, он удил с помощью одеяла – я своими глазами видел сделанную им леску из нитей. Я сам отвязывал жвачку с плетеного голубого шнура.

– Борн, я слежу за тобой, – прошипел начальник, – я знаю, что ты замышляешь. Ты ведь понимаешь – черт побери! – что твое сердце станет ни на что не годным, когда в камере смерти его накачают хлоридом калия. Ты делаешь это, потому что у тебя не осталось права на апелляцию, но даже если тебя пригласила бы на передачу долбаная Барбара Уолтерс, то сочувствующие голоса не изменили бы дату казни.

Начальник удалился с нашего яруса. Надзиратель Уитакер отстегнул наручники Шэя от штанги, к которой тот был прикован, и отвел в камеру.

– Послушай, Борн… Я католик…

– Везет вам, – откликнулся Шэй.

– Я думал, католики против смертной казни, – вмешался Крэш.

– Ага, не делайте ему поблажек, – добавил Тексас.

Уитакер посмотрел в ту сторону, где за перегородкой из звуконепроницаемого стекла стоял начальник, разговаривая с другим офицером.

– Дело в том… если хочешь… я могу попросить прийти к тебе священника из церкви Святой Екатерины. – Он помолчал. – Может быть, он поможет что-то решить с сердцем.

Шэй внимательно посмотрел на него и спросил:

– Почему вы хотите сделать это для меня?

Офицер запустил руку себе под рубашку, извлекая цепочку с распятием. Он поднес крест к губам, а затем вновь убрал под одежду.

– «Верующий в Меня, – пробормотал Уитакер, – не в Меня верует, но в Пославшего Меня»[4].

Я не знал Нового Завета, но узнал библейское изречение, услышав его. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Уитакер считал нелепые выходки Шэя – или как еще их можно назвать? – ниспосланными с небес. Я осознал тогда, что пусть даже Шэй заключенный, но он имеет над Уитакером определенную власть. Он имел власть над всеми нами. Шэй Борн сделал то, что все эти годы моего пребывания на ярусе было не под силу сделать никакой банде, – он сплотил нас.

За соседней дверью Шэй не спеша приводил свою камеру в порядок. Программа новостей заканчивалась очередным видом тюрьмы с высоты птичьего полета. С борта вертолета можно было увидеть, как много народа собралось и сколько еще направлялось к тюрьме.

Я уселся на койку и подумал: но это невозможно….

А потом вспомнил свои слова, сказанные Алме. Это маловероятно. Возможно все.

Я вытащил из тайника в матрасе свои художественные принадлежности, пролистывая зарисовки в поисках наброска с Шэем на каталке, когда его увозили после приступа. Я нарисовал его лежащим на каталке с распростертыми привязанными руками и ногами, с устремленными к потолку глазами. Когда я повернул рисунок на девяносто градусов, уже не казалось, что Шэй лежит. Теперь казалось, что он распят.

В тюрьме люди всегда находят Иисуса. Что, если Он уже здесь?

Я не хочу достичь бессмертия через свои труды; я хочу достичь его путем неумирания.

Вуди Аллен, из книги Эрика Лакса «Быть смешным: Вуди Аллен и комедия»