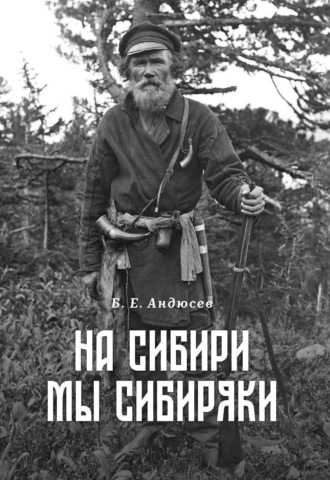

Б. Е. Андюсев

На Сибири мы сибиряки

Минусинский уезд, женщина-переселенка на крыльце дома. Начало ХХ века.

КККМ НЕГ 9637. ГК № 24949605

Общая территориальная идентичность подчеркивает пространственную, хозяйственную и психологическую обособленность населения, то есть наличие неких самостоятельных форм и типов жизнедеятельности, традиций, опыта, идеалов и символов, которые необходимо оберегать, защищать и развивать.

Первые ответы об идентичности современных сибиряков дают результаты исследований историков, философов и социологов. В работах историка М. А. Жигуновой подтверждается, что подавляющая часть современных жителей Сибири признает себя сибиряками в пониманиях: территориальном (сибиряки – это топоним) и региональном (сибиряки – люди, родившиеся и долго живущие в Сибири). Меньшее число современных сибиряков в понимании психологическом (сибиряки – особый тип людей с характерными чертами: крепкие, здоровые, с хорошими адаптационными способностями и т. д.) и этническом (сибиряки – «смешанный этнос»)[37].

Согласно выводам социологических исследований Н. В. Сверкуновой, А. А. Анисимовой и О. Г. Ечевской, 77,7 % сегодняшних сибирских жителей утверждают, что существует «сибирский характер», и почти 90 % из них идентифицируют себя с людьми, имеющими этот характер. Из всех опрошенных 58,5 % респондентов утверждают, что они обладают «сибирским характером»[38]. По мнению участников данных исследований, в культурно-историческом автостереотипе и внешнем стереотипе основу характера сибиряков составляет самоуважение; особое место занимают такие качества, как выносливость, упорство, честность, коллективизм, терпимость, расовая непринужденность, демократизм[39].

Итак, мы рассмотрели в динамике эволюцию вопроса о российском сибиряке и попытках ответить на него. Мы видим, что и ныне он актуален в условиях мировой политической, этнической, культурной глобализации. Историческую науку, культуру и общественную мысль по-прежнему, как и два столетия назад, продолжают волновать вопросы: кто мы есть и какие мы, современные сибиряки? Кто вы для нас, «освоители» и старожилы «Российской Сибири» прошлых веков? Мы и вы – едины?

Поэтому мы поддерживаем мнение профессора А. О. Бороноева, что настало время углубленного изучения феномена «русских старожилов Сибири» как особого этнографического типа для познания себя «на Сибири»[40]. Бороноев считает крайне важными для «сибирских россиян» возрождение духа «сибирства», сибирской идентичности, менталитета, самосознания, сибирского патриотизма и гражданского достоинства.

Очерк второй

«Русская Сибирь» как продукт адаптации

Историк В. О. Ключевский постоянно подчеркивал, что существенной особенностью российской истории на всех этапах был факт непрерывной колонизации русским населением «новозанятых земель». Экскурс в историю первоначального земледельческого освоения славянами Восточно-Европейской равнины позволяет утверждать, что оно началось в VII–VIII вв. и продолжалось до XII–XIII вв. Дальнейшая эволюция хозяйства шла в русле перехода от подсечного земледелия к переложному и двуполью; вела к формированию устойчивого трехполья, развитию густой сети селений и путей сообщения. К XVII–XVIII вв. центральные уезды и волости Европейской России относились к «старопашенным», а колонизационные процессы пошли дальше на Урал, в Зауралье и далее переместились в отдельные регионы Сибири. Технологии земледелия идущих впереди были все те же – древние славянские «подсека» и «перелог»…

Процесс русской колонизации требовал непрерывного приспособления «засельщиков» новых земель на восточных окраинах ареала русской культуры. Одновременно потребовалось существенное преобразование ландшафтных пространств Сибири в потребностях производящего типа хозяйствования. Конкретное содержание «вживания», приспособления русских переселенцев наполнялось изменениями в хозяйственной жизни, общинном устройстве, быте, одежде, пище, укладе повседневной жизни русских на территории Азиатской России. У первых двух-трех поколений «новых сибиряков» менялись все прежние представления и оценки среды проживания и себя в ней. Начался длительный процесс адаптации. По определению этнолога Э. С. Маркаряна, под понятием «адаптация понимается процесс взаимного приспособления между культурой и средой в целях выживания и стабильности социальной системы»[41].

Так в XVII – первой половине XVIII в. сибирские земли от Урала до Камчатки стали неотъемлемой частью Российского государства. При этом традиционная русская культура превращалась в адаптированную культуру русских сибиряков. Особенности процессов адаптации, утверждения новой «взаимно приспособленной» культуры русских старожилов и факторов среды можно изучить на основе источников того времени.

Для решения этой задачи мы изучили и проанализировали комплекс изменений в социуме сибирских старожилов от нюансов хозяйственной и социальной сфер до традиций обычного права, принесенных с собой за Урал правил формирования и обустройства общинной жизни, семейного уклада, представлений, оценок и стереотипов поведения в мыслях и поступках за первые полтора-два столетия. И далее продолжилось изучение воспроизводства адаптированной культуры в последующих поколениях старожилов XVIII – начала XX в. во «взаимном приспособлении» с культурой переселенцев, ссыльнопоселенцев, бывших крепостных крестьян с инновациями капиталистической модернизации.

Феномен русской колонизации состоял в том, что осваиваемые территории достаточно быстро становились местами проживания оседлого земледельческого населения. В отличие от крестьян практически все иные сословия и социальные группы русских в Сибири долгое время были в основном людьми «временными». Именно крестьянская среда с каждым новым поколением их потомков формировала комплекс адаптированных материальных и духовных традиций, новые установки сознания и поведения. Русская культура содержала хранящиеся древние обряды, ритуалы, правила, «технологии освоения естественных ресурсов для формирования социальной структуры», адекватных условиям экстремальной среды[42].

Русские ученые П. Н. Савицкий и Г. В. Вернадский ввели в науку понятие «месторазвитие». «Месторазвитие» есть «совокупность географических, социально-исторических признаков определенной среды обитания, которая налагает печать своих особенностей на человеческие общежития, развивающиеся в этой среде»[43]. «Месторазвитие» через ландшафт, климат и все элементы среды качественно влияет на исторические события, культуру, социальные и политические системы этносов. Для каждого этноса или его групп место зарождения и развития уникально в локальных сочетаниях тысяч мельчайших элементов леса, степей, гор, почвы, ветров, климата, флоры и фауны. «Совокупность признаков среды обитания» воздействовала на культуру жизнедеятельности и ментальность представителей русского и других народов России вне родины предков, но общей сибирской судьбы.

Здесь они получили и новый топоним «сибиряки» по принадлежности к территориальной общности. «Историческая энциклопедия Сибири» трактует данный термин так: «Сибиряки – собирательный термин, возникший как топоним, обозначающий жителей и уроженцев Сибири. Основой региональной идентичности является общность „малой родины“»[44].

Факторы влияния на переселенцев и старожилов, на общину и традиции имели свою адаптивную направленность и набор типологических признаков:

а) внутрисибирские, по отношению к переселенцам Европейской России: климатические, природно-локальные, ландшафтные, автохтонные полиэтнические и этнокультурные факторы. Это факторы сибирской среды;

б) внешние, пограничные, воздействующие на «мир старожилов»: исторические, государственные, политические, экономические, социальные, ментальные и этнокультурные факторы. Это «российские» факторы;

в) внутриобщинные социализирующие: нормативно-поведенческие, экономические, правовые, культурные, ментальные факторы по отношению к молодежи и российским переселенцам. Это факторы «мира старожилов».

Наибольшее влияние на формирование хозяйственной инфраструктуры, приспособительную изменчивость и ментальность старожильческого населения оказали естественно-географические, природные факторы[45].

На специфику адаптации переселенцев и изменений их этнической культуры накладывали отпечаток конкретные сочетания природных зон, речной сети, рельефа местности, характера почв, наличие очагов заболеваний. Сибирские ландшафты, расстояния, речная система существенно влияли на земледелие и животноводство, жилища и транспорт. Они обусловили формирование адаптированных представлений о влиянии природы на людей.

Велико влияние природно-климатического фактора на материальную культуру, образ жизни, жилище, характер питания, комплекс одежды русского населения Сибири. Однако еще В. О. Ключевский обратил пристальное внимание на взаимосвязь климата и особенностей национального характера. Экстремальность климата Европейской России выражалась, по его мнению, в том, что здесь «разность температур между зимой и летом… не менее 23 градусов, но местами… до 35 градусов»[46]. По его мнению, это стало мощным фактором формирования характера русского человека. По сравнению с этими показателями на территории Енисейской Сибири средняя температура января колеблется от –18–22 до –30–35 °C, средняя температура июля – от +20 до +30 °C. Отсюда перепад температур составляет от 35–38 °C до 65 °C. Перепад же подлинно экстремальных температур доходит до 85–95 °C (летние температуры до +38; зимние – до –55–60 °C).

Кемчугская тайга. 1907 г.

Фотограф Л. Ю. Вонаго. КККМ НЕГ 1295. ГК № 16918503

Красноярские купцы на ярмарке в Нижнем Новгороде. 1865 г. Фотограф А. Карелин. КККМ

Крайне неблагоприятно действуют на организм человека суточные перепады температур. В осенний и весенний периоды они доходят до 15–20 °C (от +10 днем до –10 ночью). Естественно, приспособление к сибирским климатическим факторам вырабатывало устойчивость иммунитета, культуру закаливания, производило в течение ряда поколений отбор людей с «сибирским здоровьем»[47]. Сибирский климат влиял на систему ценностного оценивания объектов и явлений внешнего мира. Экстремальные условия способствовали формированию стойкости, выдержки, самообладания. Условия борьбы за выживание закрепляли устойчивость психики человека и установки на собственные силы. Сибирская поговорка гласит: «Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а кто мороза [умеет] хоронится».

К факторам экстремального характера можно отнести обширные пространства тайги и степей, глубокий снежный покров, болотистые пространства и горные равнины. В XVII–XVIII вв. к наиболее серьезным препятствиям на пути хозяйственного и культурного освоения сибирского края относилось отсутствие развитой сухопутной дорожной инфраструктуры. И в течение полутора столетий русское население сибирского края активно приспосабливалось и преодолевало воздействие природноклиматических и ландшафтных факторов.

Важнейшим условием и показателем приспособления русских сибиряков к неблагоприятным природно-климатическим факторам, прежде всего, служит жилище, адаптированное к вызовам окружающей среды. О высокой степени адаптированности русских сибиряков свидетельствует многообразие видов кожаной и меховой одежды и обуви. Историкоэтнографические исследования подтверждают, что в эволюции одежды «под влиянием климатических условий и в процессе общения с аборигенным населением возникли локальные варианты. Сочетание разнородных черт придавало одежде русского сибирского крестьянства неповторимость и своеобразие»[48]. Климату Азиатской России адекватно соответствовали заимствованные элементы местной культуры, меховые бокари, унты, хамчуры, курмы, дохи в сочетании с традиционной одеждой русских.

В процессе формирования новой хозяйственно-бытовой инфраструктуры русским «засельщикам» удалось нейтрализовать психологическую чуждость среды. Показателем окончательного преодоления ее в сознании сибиряков является образ Сибири в зоне позитивных этнических ценностей[49].

В картине мира оценка суровых условий Сибири и ее экстремальности служила русским переселенцам для объяснения культурной «инакости» местного, автохтонного населения. Историк Е. А. Ерохина пишет об этом:

Русский туруханский крестьянин в сокуе и с оленями. 1905 г.

Фотограф священник Попов. КККМ НЕГ 4468. ГК № 38007542

«Отношение русского населения к представителям местного можно охарактеризовать как снисходительное. Наличие необычности и странностей в их культуре объясняли суровыми условиями окружающей среды», которая наложила отпечаток «дикости» на образ жизни [50].

Не менее значимыми для русских людей на начальном этапе освоения сибирского края были внешнеполитические, геополитические факторы. На данной территории политическая борьба, расстановка сил и отдельные этапы ее во многом определялись соперничеством с киргизами, Джунгарией, северо-монгольским государством, Цинским Китаем. Только в ходе длительного вооруженного противостояния и силового разрешения проблемы в течение XVII в. «Южная Сибирь, бассейн Верхнего и частично Среднего Енисея <…> в XVIII в. стали неотъемлемой частью России»[51]. Внешние по отношению к адаптивной культуре русского населения, автохтонные агрессивные факторы частично уничтожались, но в подавляющем переводились в разряд «своих». Происходило и культурное «русифицирование» местных народов. «Русские» элементы культуры вводились местным населением в состав «своей»[52].

Высока степень адаптивного воздействия местных народов на материальную и духовную культуру русских старожилов. Она зафиксирована во множестве элементов хозяйственной деятельности, одежде, пище, народной медицине, верованиях, говоре русских сибиряков. Наиболее значимые элементы одежды, пищи, жилищ, обычаев и верований аборигенов стали использоваться в целях выживания и вошли в состав инноваций.

Существенное влияние на этнокультурное сближение русских и местного автохтонного населения оказывала христианская церковь. Благодаря крещению в глазах русских местные «инородцы» воспринимались «своими»; в свою очередь у аборигенного населения менялось мировоззрение. Психологическое сближение русского и автохтонного населения шло по линии взаимного признания нравственно-этических ценностей. Наиболее добрососедские контакты складывались с теми народами, которые, по мнению русских, «отличались трудолюбием», но одновременно их «ценили за взаимопомощь, уважение родителей, почитание предков». Итоги взаимного сближения позволяют говорить о завершении этнокультурной адаптации русских сибиряков и «инородцев». Но результаты взаимодействия этнических и культурных адаптентов во многом зависели от соотношения и компактности проживания русского и местного населения. Этнологи сделали вывод, что в общем по Сибири генетическое влияние местного населения на формирование социума старожилов составляет не более 5–10 %. На территории Енисейского края не возникли смешанные популяции русских и местных этносов, в отличие от Забайкалья, где доля бурятской крови составляет до 40 %. Следствием этого стало формирование этнографической конвиксии «гуранов».

Результаты генетической адаптации русского населения в течение многих поколений под воздействием антропологических и климатических факторов пока изучены слабо. Однако, с полным правом не ошибаясь, можно сказать, что для «русских сибиряков» понятие стало условным.

Во-первых, в движении на восток «русские Сибири» были представлены всеми без исключения губерниями, уездами и волостями европейской части, представителями всех народов Европейской России. Во-вторых, в этом же сибирском «котле народов» смешивались воедино и местные автохтонные этносы и культуры. В этнологии это называется метисацией – появлением генетически смешанного потомства разных этнических популяций населения на единой территории. Поэтому не случайно авторы исследования «Русские старожилы Сибири» сделали вывод о том, что современное население Сибири «характеризуется некоторыми общими чертами». Они отмечают, что «размах колебаний признаков в сибирских группах в полтора раза меньше, чем у русских европейской территории страны». Отсюда локальные группы сибирского населения имеют свойственные только им черт[53]. Поэтому проблемно утверждать, что русские Европейской России и русские сибиряки абсолютно идентичны в генетическом и социокультурном значении.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР

В Северной Азии на пространстве 13 млн кв. км до начала XVII в. проживали, по различным подсчетам, от 180 до 236 тыс. человек местного коренного населения. В среднем на человека приходилось более 40 кв. км (от 3 до 300 кв. км в различных регионах). При охотничьем типе хозяйства на одного человека требуется до 10 кв. км угодий, а при экстенсивном животноводстве – около 1 кв. км из 40 кв. км. Таким образом, в условиях присваивающей системы хозяйствования имелись громадные резервы неосвоенных земель.

О КЛИМАТЕ И ПРИРОДЕ СИБИРИ

Среднемесячная температура в Туруханске в январе –37, в Минусинске –20,8; среднемесячная температура воздуха в июле в Туруханске +16,8, в Минусинске +19,7 градуса. Зафиксированы абсолютные температуры зимы и лета в Красноярске: –55 и +40 °C, в Минусинской котловине: –52 и +39 °C.

В 1825 г. зима была очень теплой: Ангара покрылась льдом 18 января, а вскрылась ото льда 2 марта (по ст. стилю). Следовательно, река была подо льдом только 42 дня. В 1875 г. у Минусинска Енисей покрылся льдом 7 октября, а вскрылся ото льда 14 апреля (по ст. стилю). Таким образом, зима продолжалась в 1875 году около 200 дней.

«28 мая 1879 г. вода вошла в село и прибывала до 8 июня, так что положительно затопила все село, а в окрестностях засеянные поля; разнесла мелкие постройки, мельницы; потопила много домашнего скота. Жители спасались на горе, „Камень“ прозывающейся, а другие выехали в ближайшие деревни… только 20 июня вода пала на межень. Это же наводнение потопило деревни Момотово, Самкову, Галанину, Курбатову, Силошну, Борки, Клопову и др.» (из описания наводнения в с. Казачинском Енисейского округа Енисейской губернии).

Декабрист И. Завалишин: «Скот и лошадей не иначе выгоняют на пастбище, как обмазанных дегтем; люди вынуждены, хоть задыхаясь, работать в пропитанных дегтем рубашках, в сетке, с тщательно укрытыми руками и ногами».

Так же неоднозначны оценки степени административно-политической однородности европейской и азиатской частей государства. Центральная власть в течение первых двух столетий сибирской истории так и не смогла до конца разобраться с положением сибирского края в составе России. Сибирь была колонией или полноправной частью Российского государства?

Историю Красноярской шатости 1695–1698 гг. можно считать доказательством «выяснения отношений» центра и сибирской окраины в «проигрывании сценария» противостояния «своих» и «иных». В ответ на притеснения «жители Красноярска „отказали“ трем „чужим“ воеводам… и выбрали „свое“ казачье самоуправление». В ходе проведении расследования новый воевода П. Мусин-Пушкин установил, что красноярцы единой силой выступили против «ссыльных воров, и которые были с …воеводами» и «от воеводства отказали». Здесь и пример использования противоречий между центральной и местной властями: по словам историка С. В. Бахрушина, красноярцы заставили Москву возложить всю вину «на воевод, которые, мстя за поданные на них челобитья, хотели тот Красноярский город… разорить»[54].

Противоречия в процессах взаимной политико-административной адаптации центральной власти и сибирских территорий отразились в пробах и ошибках моделей управления и многочисленных реорганизациях. Данные процессы можно оценивать как борьбу, выбор и согласование двойственной оценки Сибири: как внутренней колонии российской метрополии или «в перспективе» полноправной восточной территории Российской империи.

С завершением процесса оформления социума русских старожилов российские адаптивные факторы перемещались в разряд внешних факторов по отношению к старожильческим «обществам». Происходило это потому, что именно в XVIII–XIX вв. шло некое «размежевание» политического и социально-экономического развития территорий до Урала и за Уралом. Упорядочение системы управления на основе закрепления результатов освоения края завершил в ходе ревизии реформатор М. М. Сперанский. Он подметил социокультурные особенности регионов, сложившихся в процессе первоначального освоения Сибири в границах пяти земледельческих очагов. Административное выделение Енисейской губернии в 1822 г. закрепляло «создание особой конфигурации в группировке населения» и констатировало существующее деление на освоенные земли. Признанием взаимного «соглашения с Сибирью» о границах «группировки населения» явилось грамотное исполнение предписания М. М. Сперанскому: «Сообразить на месте полезнейшее устройство и управление сего отдаленного края»[55].

В Европейской России, начиная с петровских реформ, во все более ускоряющихся процессах экономической, политической и социальной модернизации происходили инновационные изменения. Они затронули не только все внешние элементы материальной и духовной культуры, но и внутреннее содержание в трансформации традиционной патриархальной ментальности. Под их воздействием в старожильческой Сибири, освоившей опыт адаптации к экстремальным процессам, шли параллельные процессы все большего «замыкания» общинного традиционализма и вхождение в «мир капитализма». Это было удивительное время рождения инновационных ценностей в согласовании с традиционными. Новые переселенцы оценивали культуру старожилов как отжившую, XVIII–XIX вв., но и сибиряки видели их как пришедших из «другого, чужого мира».

О ЯВЛЕНИЯХ СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ

Землетрясение в Красноярске в 1858 г.: «30 мая в первом часу пополудни послышался подземный гул, а ровно в час дня под самым городом раздались два удара. Явление продолжалось не более 3 секунд. Содрогание земли было довольно ощутимое: растворились окна и двери, висячие предметы качались. Ранее подобное было в 1851 году. Сильное землетрясение в южной части Енисейской губернии было в 1850 году».

«7 августа 1887 г. в Иркутске наблюдалось полное солнечное затмение. На небе были видны яркие протуберанцы солнца, около 10 звезд. При этом температура воздуха упала резко с 34 до 12 градусов и некоторое время дул пронизывающий ветер». Солнечное затмение было и в Красноярске: среди наблюдавших его был и великий русский физик А. С. Попов.

К самому примечательному событию Минусинского уезда в конце XIX в. можно отнести падение Бейско-Шушенского болида. В записях шушенского заседателя Симона Ермолаева от 22 сентября 1899 г. записано: «Вдруг неимоверный свет по небу с запада на восток, светлая лента, как бы открылось само небо. Неожиданно из-за Енисея со стороны села Беи с шумом и гулом появился раскаленный шар, широко освещая предгорья Саян. Пришелец из космоса пересек вблизи с. Означенного Енисей, скрылся из поля зрения наблюдателей за Карагатским лесом в стороне Ермаковского и Каратуза. И пошли у нас толки, что „небо открылось на счастливого“». Томский историк И. Кузнецов-Красноярский писал об этом событии: «Вдруг я увидел медленно падающий с неба огненный шар и блеск, похожий на молнию. Огненный столб, медленно падающий, расплывался в воздухе все шире и шире, принял форму большой спирали. На юго-западе произошел взрыв болида, слышен грохот, похожий на отдаленные раскаты грома».

КГБУК ИЭМЗ «Шушенское». Ед. хр. 6223. Л. 11–112.

Таким образом, мы рассмотрели отдельные факторы, связанные с природно-климатическими, этническими, социокультурными, политическими, экономическими компонентами взаимной адаптации русского населения и окружающей среды сибирского края в XVII–XIX вв. В ходе освоения Сибири сливались воедино потоки государственной и народной колонизации новых территорий. Создается впечатление, что это движение на восток, на окраины было непрерывным в различной интенсивности в течение многих столетий. Этот вопрос занимал видного дореволюционного и советского историка, исследователя проблем российской колонизации М. К. Любавского (1860–1936 гг.). Он оставил такое красочное описание: «Начальная колонизация Восточной Европы и начальная колонизация Сибири сливаются в одно многовековое поступательное движение русского населения на восток».

Знакомясь с трудами Любавского, мы поразились схожему с нашим высказыванию ученого о том, что, исследуя процесс освоения Сибири, «невольно переносишься мыслью в начальные времена русской колонизации в Восточной Европе в VII–IX вв.»[56].

Действительно, формирование «русской Сибири» воспроизводило во многом процессы первоначального земледельческого освоения центральных районов России. Использование старых технологий землепашества («подсека», «перелог», «двуполье»), освоение пашен 1–2 «малыми» семьями, из которых вырастали будущие общины, локальная изолированность – это далеко не полный перечень повторяемых элементов «старой» колонизации. Однако наиболее интересным аспектом повторения «русской колонизации Восточной Европы» в сибирских условиях XVII–XVIII вв. является вторичный процесс системной адаптации к экстремальным факторам среды.

Говоря о сходных процессах колонизации и адаптации русских людей к условиям «новозанятого» края, поражаешься точности и емкости дефиниции понятия «адаптация», предложенной ученым-этнологом Э. С. Маркаряном. «Адаптация есть процесс проигрывания процесса освоения окружающего пространства в целях обеспечения психологического равновесия с опасностями среды „по отработанным сценариям“[57]. Следовательно, задачи психологической адаптации востребовали опыт и «отработанные сценарии» предков, бережно хранившиеся в культурных традициях. Поэтому мы считаем, что в основе генезиса и эволюции сознания первых поколений старожилов XVII–XVIII вв. налицо взаимодействие архаичной славянской ментальности и традиционной русской этнической ментальности.

Сознание «великороссов» к XVII–XVIII вв. адекватно окультуренной окружающей среде Европейской России в психологическом равновесии. Однако с приходом их субъектов – носителей «старопашенной» культуры – в Сибирь прежний психологический комфорт оказался нарушенным. Факторы новой экстремальной среды не могли быть преодолены культурными традициями своего времени. Так, в «первозданной» Сибири XVII–XVIII вв. были востребованы адекватные архаичные технологии, традиции и элементы культуры периода первоначального освоения новых земель славянами. Благодаря этнической преемственности славян и русских культура времен русской колонизации в Восточной Европе в VII–IX вв. продолжала сохраняться в качестве наработанных условий выживания этноса. Архаика сохранялась в элементах подсечного земледелия, старых орудиях труда, в обрядности, верованиях и ритуалах, мифологии и фольклорных традициях.

Следует подчеркнуть, что в мировидении русских людей по-прежнему сохранялся «дихотомный» мир в противостоянии сил «добра – порядка» и «зла – хаоса»[58]. Выводы культурологов гласят, что «основные черты исторического развития будущего этноса программируются в доисторический период» с образованием национальной мифологии. Для любого этноса культура воспроизводится в историческом времени в повторяемости «типологически сходных культурно-исторических ситуаций по близким сценариям». Повторяющееся составляет основу традиций в «преемственности национального сознания культуры»[59].

Отсюда в традиционном сознании русских сибиряков все факторы среды также разведены по полюсам добра и зла в классификации объектов мира. Явные субъекты и объекты опасности (мороз, снег, дикий зверь, «степняк») могли быть нейтрализованы рациональными способами и инструментами. Но как быть с пугающими, воскресшими из мифов и сказок угрозами «духов и существ» тайги, гор, болот, непознанными и незнакомыми явлениями и объектами тревог и скрытых угроз? Все это с древности в славянской культуре ассоциировалось с потусторонним, иррациональным миром. Верования об этом сохранялись в фольклорных памятниках и неосознаваемых пластах подсознания и ныне называются суевериями.

Ворота с заплотом, столбы украшены солярным орнаментом. 1890–1900-е гг. КККМ ПГС 3245/70. ГК № 18691377

Как видим, даже развитой цивилизации и ныне не под силу справиться с мифологическими верованиями – суевериями. Они присущи этносу в течение всего периода его существования. Историк и этнолог С. В. Лурье назвала данную конфигурацию архетипов подсознания этническими константами. Она считала, что глубинные неосознаваемые образы являются инструментами локализации источника зла, локализации источника добра, представления о способе действия, при котором добро побеждает зло[60]. С позиций самосохранения «источник добра» есть положительный образ своего этноса, культуры. Это образ «мы», источник восприятия народом позитивных черт «своих» в сравнении с «чужими». «Источник зла» – образ «они», «чужие», «враждебные» объекты преодоления. Третий компонент не только инструмент, условие и способ действия по преодолению «зла», но и «образ покровителя», условие благополучия и защищенности личности и социума.

Таким образом, мифологические установки этнических констант в условиях экстремальных факторов и инокультурного окружения возрождались как инструмент психологической адаптации к факторам среды. Одновременно они служили целям мировоззренческого обоснования процесса освоения Сибири. На сибирской земле они оказались востребованы по прямому предназначению инструмента адаптации и создания пространства «добра» в сходной ситуации.

Основой миропонимания древних предков славян был единый космогонический миф о сотворении мира. Мифология утверждает, что в «древнейшие сакральные времена в период неопределенности <…> в период нерасчлененного первобытного Хаоса произошло его обуздание и сотворение Космоса». Мир системно упорядочен, но «силы Хаоса ведут яростную борьбу с Порядком, пытаясь восстановить свои права, проникают в организованный Космос. Смыслом бытия традиционного человеческого коллектива становится спасение мира, противостояние хаотическому началу»[61]. Обращаясь к установкам этнических констант, мы находим истоки множества бинарных оппозиций, в том числе оппозиции «мы – они» в субъективной картине мира людей традиционного времени. Элемент «чужие» («они») находится в поле хаоса, угрожает миру, порядку и нарушает принятые правила. Поэтому все незнакомое традиционным сознанием воспринималось в качестве вероятного образа зла. Элемент «мы» был тесно связан с культурой, традициями своей этнической общности, поэлементно классифицирован. Сохранение мира требовало выполнения особых бытовых и праздничных обрядов и ритуалов в семье, в социуме, в контактах с факторами и субъектами внешнего мира.