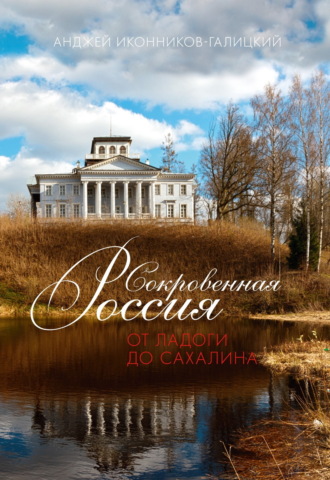

Анджей Иконников-Галицкий

Сокровенная Россия: от Ладоги до Сахалина

Оформление обложки Валерия Гореликова

Фотографии Юрия Ермолова, Владимира Никифорова, Андрея Степанова, Владимира Теребенина, Константина Чугунова, Станислава Шапиро, Александра Шушлебина

В оформлении обложки использована фотография работы Юрия Ермолова

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© А. А. Иконников-Галицкий, 2014, 2024

© Ю. В. Ермолов, фото, 2014, 2024

© В. И. Никифоров, фото, 2014, 2024

© А. Д. Степанов, фото, 2014, 2024

© В. С. Теребенин, фото, 2014, 2024

© К. В. Чугунов, фото, 2014, 2024

© С. Б. Шапиро, фото, 2014, 2024

© А. И. Шушлебин, фото, 2014, 2024

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство КоЛибри®

Ко второму изданию

Эта книга вышла первым изданием десять лет назад. С тех пор, конечно, многое изменилось. Появилось одно, исчезло другое, что-то разрушилось, что-то обновилось. Не имея возможности отследить эти перемены по причине огромности пространств и удаленности расстояний, мы решили не вносить существенных исправлений в текст (ну, почти не вносить), а также и не добавлять новые сюжеты и очерки, хотя за истекшие годы поездили и повидали немало. Нельзя объять необъятное. В тех немногих случаях, когда нам стало известно нечто существенно новое об описываемых объектах, мы добавили краткую информацию об этом в примечаниях. Так, пожалуй, даже и интереснее: более наглядным получается сравнение прошлого и настоящего, заметнее динамика времени.

Предисловие

Россия – самая необыкновенная и удивительная страна на свете. Это не формула официального патриотизма, это сущая правда. Необыкновенная, потому что бесконечно разнообразная. Удивительная, потому что всегда непредсказуемая. Нежное и ласковое весеннее солнце за десять минут тонет в смертоносном снежном буране, а вслед улетевшей черной туче светит яркая тройная радуга. Тундры Заполярья сочетаются с пустынными барханами, болотистая тайга сменяется муссонными лесами, а необозримые равнины плавно переходят в столь же безграничные горные массивы. Через Россию проносят свои воды величайшие реки Евразии – ни в какой другой стране мира нет такого изобилия великих текучих вод. Волга, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Амур… И крупнейшие озера мира – соленый Каспий и пресный Байкал. И самые протяженные в мире степи – от берегов Донца до Приамурья. Под стать географическому изобилию – разнообразие народов, их обычаев, религий, культур. Оленеводы-ненцы ставят свои чумы рядом с благоустроенными многоэтажками. Тувинцы и буряты кочуют со стадами и юртами вдоль федеральных трасс. В Казанском кремле большая новая мечеть соседствует со старинным православным собором; в городе Кызыле буддийский субурган белеет на фоне златоглавой церкви, а неподалеку от них ветерок треплет разноцветные ленточки у входа в шаманскую юрту…

Россия – страна, в которой (и с которой) не соскучишься. Все полно неожиданностей. Прекрасное асфальтовое шоссе внезапно сменяется разбитой грунтовкой, а та уходит в непролазное болото. На преодоление последних 30 километров пути, бывает, требуется втрое больше времени, чем на предшествующие десять тысяч. И самое неожиданное в этой загадочной стране – люди. Умеющие жить в самых трудных, даже невозможных природных условиях: в комариной тайге, в безводной степи, на высокогорьях и в затопляемых долинах, при 50-градусной жаре и 60-градусном морозе… Научившиеся выживать, замечу, кстати, под гнетом всевозможных властей, ни одна из которых никогда не была к ним милостива… Создавшие на этих болотах, в лесах, в степях и на горах неповторимую культуру, вернее, множество неповторимых культур. Сотворившие великую историю державы Российской – историю, тоже состоящую из бесчисленного множества великих, героических и трагических историй.

Живые свидетели исторического прошлого, творение рук известных, а в подавляющем большинстве случаев безвестных россиян – архитектурные памятники. Архитектурное богатство России велико и многообразно. В нем явлена и красота земли Русской, и изобретательность ума ее народа, и державная мощь, но главное – величие духа человеческого. Россия строилась тысячу лет в условиях самых трудных, какие только можно себе представить. Среди суровой и скудной природы, в непрерывных внешних войнах и внутренних борениях. Все великое, что было воздвигнуто на Русской земле, было воздвигнуто силой веры – веры в истину, в светлое будущее, в Бога. Поэтому в архитектурных памятниках, при всем их конструктивном, функциональном и идейном разнообразии, есть общее начало – стремление от земли к небу, от тьмы к свету.

Рассказать в одной книге обо всех замечательных местах России – природных, исторических, поэтических, промышленных, мемориальных – просто невозможно. Для этого не хватило бы и двадцати таких книг. Мы с издателями решили: я буду писать только о тех местах, где бывал сам, которые видел собственными глазами. Поэтому в нашем издании не дымится Ключевская сопка, не встают из тихоокеанских вод острова Курильской гряды, не сверкает белый покров Северного Ледовитого океана… В этих и во многих других местах я не бывал, мечтаю побывать и написать о них. Многие замечательные памятники истории и культуры не попали в книгу. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и Софийский собор в Вологде, кремли Тулы и Коломны, усадьбы Воробьево в Калужской и Марьино в Курской области, здания краеведческого музея в Иркутске и драмтеатра в Самаре, Саратовская консерватория и «Городской дом» в Хабаровске… Список бесконечен.

Кроме того, мы решили не увлекаться рассказом о больших городах, о миллионных мегаполисах (ограничившись выборочным обзором архитектурных богатств Москвы и Петербурга), а отдать предпочтение России далекой, живущей в стороне от широких торных путей и от шума деловых и промышленных центров.

Большая просьба к жителям Петропавловска-Камчатского, Певека, Кольского полуострова, Таймыра, Приполярного Урала, Вологды, Воронежа и других прекрасных градов и весей не обижаться на то, что их родные и любимые места не попали под эту обложку. Нельзя объять необъятное. А Россия необъятна.

По-настоящему каждая глава этой книги достойна была бы превратиться в отдельный том. Может быть, когда-нибудь такой проект удастся осуществить.

Северо-западные стражи

У этой страны, при всем ее своеобразии, нет названия. У других краев земли Русской есть имена: Смоленщина, Тамбовщина, Поволжье, Забайкалье, Тверская земля, Вятская земля… А этот обширный мир, включающий в себя Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области и юг Карелии, – не имеет общего имени. В ходу безликое географическое определение: российский Северо-Запад. В издании «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» под редакцией Семенова-Тян-Шанского страна эта названа Озерной областью. Воспользуемся этим названием.

Близость к «обеим столицам нашим» и обилие старинных культурно-политических центров сыграли с этой землей странную шутку: о ней мало знают. Не только москвичи и петербуржцы, но даже новгородцы, псковичи и вологжане в массе своей не подозревают, что стоит только отъехать на сотню-другую километров от областного центра, сойти с поезда, двинуться проселочной дорогой через ближайший лес, за ближайшую речку – и попадешь в иной мир, неброский и неяркий, но полный исторических воспоминаний, древних чудес и современных парадоксов. По этой стране надо ходить пешком. Тогда рождаются открытия.

Сотворение Руси

Ладожское озеро

Сердце Озерного края, в котором сливаются главные его водные потоки, – Ладожское озеро. Самое большое озеро Европы и одно из крупнейших в мире: площадь его (вместе с островами) 18 135 квадратных километров, запас воды – около 910 кубических километров. Одно из самых пресноводных в мире: ладожская вода содержит в два раза меньше минеральных солей, чем байкальская. И характер Ладоги, наверное, самый трудный, своенравный и непокладистый, какой только бывает у великих озер.

Зимой – морозы за сорок, летом – жара за тридцать. Из-за неравномерного прогревания вода в нем постоянно циркулирует, образуя в центре своеобразное ядро, холодное летом, относительно теплое зимой. Поэтому лед на Ладоге коварен, изобилует полыньями и незаметными тонкими участками. В самой середине озеро не замерзает даже в сильные морозы. Летом на Ладоге может внезапно подняться волна до шести метров высотой. Но главная опасность ладожской волны не в ее высоте и мощи, а в непредсказуемой смене частоты, силы и направления. Даже в нынешние времена кораблекрушения на Ладоге, увы, не редкость.

Несмотря на это (а может быть, благодаря этому?), Ладожское озеро неодолимо влечет к себе, дарит жизненную силу.

Вода этого огромного озера-моря круглые сутки вбирает в себя солнечный и лунный свет, а потом отдает его миру, светится. Величественное сияние, полное силы.

У Ладожского озера сотни притоков, а сток один – Нева. Озеро и река одноименны: исконное название Ладоги – Нево. Петербург живет ладожской водой, и древнее Нево для него в прямом смысле – источник жизни. Ладожское озеро спасло Ленинград в мертвящие месяцы блокады, по его водам и льдам проходили постоянно меняющиеся трассы Дороги жизни.

Скалистые берега северо-западной части озера образованы гранитными и базальтовыми глыбами, много миллионов лет назад выдавленными из глубин земной коры и отшлифованными почти до блеска Великим ледником. Берега эти изрезаны узкими заливами-фьордами, вблизи них разбросаны сотни скалистых островов – больших, малых и совсем крохотных. Эти острова и проливы между ними суровы и живописны. Тонкоствольные сосны и корявые березы цепляются за камни, карабкаясь вверх. Вода, темно-синяя в штиль и свинцовая в непогоду, чиста и прозрачна: предмет, опущенный в нее, отчетливо виден на глубине до 10 метров.

Но вот каменистые шхеры теряются из виду, и мы оказываемся посреди безграничного простора. Берегов не видно. Лишь через много часов появляется край земли. Но это уже совсем другой берег. Западное и Восточное Приладожье изобилуют длинными песчаными отмелями и дюнами. Южные берега покрыты низкорослым, заболоченным лесом. Здесь в чашу озера вливаются потоки: реки Волхов, Сясь, Свирь.

Восточное Приладожье

Реки – древние дороги. Вдоль них вслед за отступающим ледником продвигались первопоселенцы этих мест, охотники и рыболовы позднего палеолита. Десять-двенадцать веков назад по этим же рекам в озеро Нево спускались ладьи славян. Им навстречу от Балтийского моря по Неве и Вуоксе поднимались драккары викингов. И само Ладожское озеро сделалось перекрестком путей, ареной мирного и немирного взаимодействия народов.

Северо-западный берег Ладожского озера

Здесь, в Приладожье, зарождалась Древняя Русь.

Одиннадцать столетий, с Рюриковых времен до Великой Отечественной войны, шла борьба за Ладогу.

«Олегова могила». Курганы над Волховом

Воды Волхова всегда серьезны, внушительны. Над изгибом Волхова – обрывистый зеленый берег. Среди деревьев, среди простеньких одноэтажных домиков неожиданно – взлет белых башен, свет соборных куполов.

Старая Ладога – село в Волховском районе Ленинградской области, в 15 километрах от Ладожского озера. И в то же время – древнейший город всея Руси. В Повести временных лет она упоминается под 860 годом: отсюда, если верить Нестору, двинулись на свои княжения три брата-варяга: Рюрик – в Новгород, Синеус – на Белоозеро, Трувор – в Изборск. Реальный возраст Ладоги, по данным археологии, на столетие больше.

Дорога повернула. Прибрежные заросли отодвинулись, открыв высокий, обрывистый берег. Блеснул Волхов. У излучины реки, между нею и дорогой, на возвышенном открытом месте явились нам погребальные курганы древних воинов, конунгов, или, по-русски, князей, предводителей бесстрашных варяжских дружин.

Это – северная, ближайшая к Ладожскому озеру окраина Старой Ладоги. Цепочка курганов, выпуклых, как боевые шлемы невиданных богатырей, тянется отсюда вдоль Волхова, с севера на юг. Самый большой курган (излюбленное место тусовок местной молодежи, судя по следам костров и мусору) по традиции именуется «Олеговой могилой». Здешняя легенда гласит, что именно на это место «вещий» объединитель Древнерусского государства пришел, дабы увидеть кости коня своего. «И прииде на место, иде же беша лежащи кости его голы, – повествует Нестор. – И въступи ногою на лоб; и выникнувши змия изо лба, и уклюну его в ногу. И с того разболеся и умре»[1]. И был похоронен, и над могилой его насыпали курган шириной метров тридцать и высотой десять.

Едва ли предание соответствует истине, ведь Олег задолго до смерти перенес свою столицу на юг, в Киев, а в последний год жизни добирался и до Константинополя. О его возвращении в Ладогу перед смертью упоминает Новгородская первая летопись, но это сообщение находится в противоречии с текстом Сильвестровой редакции Повести временных лет (XII век), где местом его погребения названа гора Щековица возле Киева. В 1820 году курган частично (менее чем на треть) раскопал фольклорист и археолог Зориан Доленга-Ходаковский; он обнаружил в насыпи остатки трупосожжения и наконечник копья, датируемый IX веком. Это указывает на славянское, а не варяжское происхождение захоронения. Но что еще хранит в себе самый большой ладожский курган – неизвестно: со времен Ходаковского археологи его больше не тревожили.

Однако ж в самом обличье кургана, в его гордом местоположении заключено утверждение: здесь был похоронен военный вождь, и, судя по размерам сооружения, вождь выдающийся. Легенды путают имена, но сохраняют сюжет и идею истории. Конь ведь тоже не просто легенда: известно, что скандинавы хоронили конунга вместе с любимым конем. Может быть, это могила Рюрика? Вполне возможно, что после смерти легендарного основателя древнерусской княжеской династии его тело было перенесено из Новгорода в исконное владение – Ладогу. Здесь, на высоком, открытом месте, много дней горели костры, совершались тризны, приносились жертвы. И на месте погребения великого воина был насыпан большой холм. Со временем присоединились к нему холмы поменьше.

Группа курганов к северу от Старой Ладоги необыкновенно живописна, а в археологическом отношении – уникальна. Нигде больше не сохранилось такое количество погребальных сооружений варяго-русской знати на пространстве одного сравнительно небольшого могильного поля.

С этого места хорошо видна вся Старая Ладога. Крепость, шлемовидные главы Успенского и Георгиевского соборов, Никольский монастырь на дальней, южной окраине поселка. Ближе всего к нам, на холме, – белый, как сахарная голова, храм Иоанна Предтечи с пятью зелеными куполами и шпилем колокольни.

Здесь, у курганов, мы расположились на отдых над высоким берегом Волхова. Здесь место особое: и дышится, и думается здесь по-особому. Как будто нет ни времени, ни пространства, а ты просто летишь в высоте над звездной рекой, и Олег и Рюрик рядом с тобой, живы, помнят. Спят они со своими дружинами под куполами великих курганов.

Старая Ладога – первая столица Руси

Старая Ладога, древнейшие археологические слои которой датируются серединой VIII века, была, по-видимому, крайней точкой расселения самого северного славянского племени – ильменских словен. Волхов, более полноводный, чем сейчас, был в те времена важной частью пути «из варяг в греки», по значению в жизни тогдашней Евразии сравнимого разве что с Великим шелковым путем. По этим же водам встречь славянам с северо-запада шли серьезные люди – норманны. Викинги. Варяги.

Буйным было здешнее население, беспокойной его жизнь. Отношения между варягами и славянами строились по принципу рэкета. Славяне работали и торговали, получая относительно неплохой доход. Но тут приходил «из-за моря» свейский, готский или датский конунг с «братвой» – дружиной, – и… нужно было делиться. Впрочем, славяне могли за себя постоять. Археологические исследования показали, что первое варяжское воинское поселение на территории Старой Ладоги просуществовало пару десятилетий, после чего было уничтожено огнем и не скоро возобновлено. Надо полагать, славяне на какое-то время избавились от опасных соседей.

Но ненадолго. Об этом свидетельствуют погребения скандинавского или смешанного скандинавско-славянского происхождения, утварь, оружие, остатки жилых строений, обнаруженные в археологических слоях второй половины IX века. Видимо, «деловые» варяжские предводители утвердились здесь раньше, чем где бы то ни было в Восточной Европе. Вот тогда и призвали новгородцы Рюрика в качестве надежной «крыши» – «володеть и княжить». На момент призвания он уже «володел» Ладогой.

Так сложился союз варягов и славян, в коем смешались обычаи, верования, культуры. Этот-то союз и получил у современников наименование «Русь». Первым центром этого объединения была Ладога. Так что она с полным правом может претендовать на титул первой столицы Руси.

Упоминается Ладога и в связи с женитьбой князя Ярослава Владимировича, будущего Мудрого, на дочери шведского короля Олафа Ингегерде (в крещении Ирине): жених подарил ей Ладогу в вено. Это уже начало XI века, время, когда Русь мало-помалу становилась христианской. Первые церкви, еще деревянные, появляются в Ладоге. Где? Точно мы не знаем, но, скорее всего, на тех местах, где позднее были выстроены каменные. Такие места, где молитва возносилась издавна, называют намоленными.

В XII веке Ладога становится важнейшим укрепленным пунктом, прикрывавшим Новгород с севера. В правление князя Мстислава Мономашича и его сына Всеволода здесь строится «град камен» – один из первых на Руси; все остальные крепости Новгородской земли были тогда еще земляно-деревянными. В 1136 году новгородцы изгнали князя Всеволода Мстиславича. Как предполагают историки, он увел с собой и артель каменщиков. Во всяком случае, в последующие два десятилетия каменные постройки возводятся не в Новгороде, а в Пскове, куда перебрался Всеволод и где он умер.

А в Новгородском государстве дело каменного строительства берет в свои руки глава Церкви, епископ Нифонт. Однако затеянное им и продолженное его преемниками строительство разворачивается не в Новгороде, а в Ладоге. Возможно, причиной тому – некий конфликт между главою «Софийского дома» и мятежными новгородцами, в среде которых, несомненно, еще буйно цвели языческие обычаи. Так или иначе, над излучиной Волхова одна за другой вырастают церкви. Главная среди них – Георгиевская, вознесшаяся в самом сердце Ладоги, в крепости.

Улица Варяжская ведет от Успенского монастыря к центру поселка, к тому месту, где много столетий назад возникло первое поселение при впадении в Волхов речки Ладожки. Варяжской эта улица стала называться не со времен князя Рюрика, а лишь со времен первых раскопок, проведенных в Старой Ладоге в конце XIX века. Никто никогда не скажет про эту улицу, что она особенная. Домики. Огороды. Куры бродят. А между тем это самая старая улица России. Заложенные археологами шурфы показали, что точно так же улица проходила и дома так же стояли едва ли не с IX века.

За Ладожкой – крепость. Частично сохранившиеся доныне стены и башни построены в конце XV века, когда между Московией и Швецией разыгрывалось очередное кровавое действо тысячелетней войны за Ладожское озеро. Три башни и прясла стен между ними ныне восстановлены (точнее, отстроены заново на сохранившейся нижней части старых стен) в обличье того времени.

Под стенами крепости – многометровый культурный слой, в котором даже турист, покопавшись, может найти кусочек древности: обломок старинной керамики, пуговицу, а то и монетку. А на самом краю, над обрывистым берегом, белеет чудный храм. Святой Георгий, всадник-победоносец, осенил его с неба своим благословением. Храм возвышается над землей и водой, как бы порываясь взлететь в небо. Он похож на ангела в белоснежных ризах. Он по-ангельски юн и порывист. А ему ведь более 800 лет.

Старая Ладога. Крепость

Церковь Георгия Победоносца в Старой Ладоге – четырехстолпный одноглавый трехапсидный храм, почти квадратный в плане. Западный, северный и южный фасады расчленены лопатками на три прясла, увенчанные закомарами с двойными арочными обрамлениями. Особенностью храма является асимметрия его боковых фасадов, восточные прясла которых значительно у´же западных, и, вследствие этого, смещенность барабана со шлемовидным куполом от центра здания к востоку. Построен храм из известняка и плинфы. Высота – около 15 метров, площадь фундамента – 72 квадратных метра.

Георгиевский собор

Когда построен Георгиевский храм – точно не известно. Не раньше 1160-х и не позже 1190-х годов. Сразу же после постройки его внутреннее пространство было украшено фресками. Часть росписи сохранилась. В южной апсиде храма изображен святой Георгий.

В сумраке и холоде Георгиевского собора, под куполом, под арочными сводами, парят ангелы и святые. Силы небесные на крыльях своих несут небо, уходящее в бесконечность. Праведники и пророки глядят в глубину человеческого существа – и страшно, и добродушно. И из ниши южной апсиды выезжает на коне святой Георгий Победоносец. Стройный белый конь ступает изящными ногами. Сидящий на нем всадник тонким копьем – не оружием, а молитвой – поражает зеленого дракона, смиренно лежащего под копытами коня. Как будто святой ведет на поводке маленького добродушного крокодильчика. Вечная одухотворенность, невыносимая осмысленность сотворенного Богом мира звучит в тусклых красках и тонких прорисях фресок, в белых стенах и в бесконечно высоком куполе, которым по человеческому счету 800 лет, а по-настоящему – нет времени и границы.