Анджей Иконников-Галицкий

Сокровенная Россия: от Ладоги до Сахалина

Псковский Кром

Псковский Кром похож на огромный корабль. Он выплывает из хмурого тумана древности. Высокий белый Троицкий собор высится над ним как капитанский мостик; колокольня – как мачта. Он причаливает к высокому берегу реки Великой, берет нас на борт и уносит в вечность.

На этом месте возник город. Когда? Неизвестно. Первое упоминание о Пскове содержится в Повести временных лет под 903 годом в связи с женитьбой княжича Игоря: «Игореви възрастъшю <…> и приведоша ему жену от Плескова, именемь Ольгу»[6]. Археологические исследования показали, что на высоком каменистом мысу у слияния рек Великой и Псковы поселение существовало по крайней мере на полтысячелетия раньше.

Кром: ворота и Троицкая башня

Во времена княгини Ольги, в X веке, вокруг поселения уже существовали земляно-деревянные укрепления – по-славянски «град». Когда их начали отстраивать в камне – доподлинно не известно. Весьма вероятно, что при князе Всеволоде – Гаврииле. Изгнанный в 1136 году из Новгорода, он перебрался в Псков и, как предполагают, привез с собой мастеров каменного строительства. При нем в Пскове началось возведение каменных храмов и, возможно, крепостных стен.

Кром: захаб и Троицкий собор

К концу XIII века Кром был уже в значительной части каменным. В это время князь Довмонт (в крещении Тимофей), бежавший из Литвы и приглашенный псковичами на княжение, пристроил к Старому граду с южной, наиболее угрожаемой стороны еще одну крепость – Довмонтов город. В 1400 году были выстроены две башни – Кутекрома и Средняя. В XVI веке, после присоединения к Московскому государству, укрепления Пскова были усовершенствованы, город обнесен новыми стенами. Под Кромом, в устье Псковы, на противоположных берегах, выстроены еще две башни – Плоская и Высокая (Воскресенская). К Плоской башне от Кутекромы спустилась стена.

Позднее Кром перестраивался, разрушался, реставрировался. Его нынешний облик – результат тысячелетней истории.

Псковский кром расположен на возвышенности при впадении реки Псковы в реку Великую. Площадь – около 3 гектаров. Окружен каменными стенами высотой 6–8 метров и толщиной от 2,5 до 6 метров. Протяженность восточной стены – 435 метров, западной – 345 метров, южной (Перси) – 88 метров. Имеет четыре башни: Довмонтова (Смердья, ранее была проездной) на юго-западе, Троицкая (Часовая, Великая) на юго-востоке, Средняя посередине восточной стены, Кутекрома в северном углу стен. Проезд внутрь Крома возле Троицкой башни оформлен в виде длинного изогнутого коридора – захаба.

К Крому с юга примыкают стены Довмонтова города с двумя башнями – Власьевской (со стороны реки Великой) и Рыбницкой (со стороны Псковы).

Псков выдержал множество осад и со времен постройки первых каменных стен вплоть до XX века ни разу не был взят с бою. Могучие стены Крома – наглядное подтверждение его неприступности. Серый известняк придает крепости суровый, стальной облик. Особенно грозное впечатление производят Перси (или Перши) – южная стена, высокая, строгая. Раньше она вздымалась на 15 метров в высоту, но и сейчас, наполовину скрытая насыпанной за последние три столетия землей, кажется неколебимой и неприступной как скала.

О названии Кром. Оно восходит к тому же славянскому корню, что и в словах «укромный», «кромка», «кромсать». Кром – то, что отрезано, отделено от остального мира некой границей. Граница Псковского крома – не только стены и башни, но и само время.

На Водьском рубеже

Запад Ленинградской области – страна неяркая. Невысокие леса, равнинные пейзажи. Всюду чувствуется близость воды. Финский залив с его мысами и отмелями, украшенными ожерельями из валунов. Озера, заросшие по краям камышами и тростником или спрятанные в лесных дебрях. Реки с темноватой торфяной водой. Близ них – деревни. Население здесь смешанное: древние народности ижора и водь не окончательно слились с русскими, потомками славянских племен кривичей и словен ильменских. В некоторых деревнях старики говорят еще на древних наречиях финно-угорских языков. И еще: это земля приграничная. В XIII столетии воды реки Наровы и Чудского озера стали границей между владениями Господина Великого Новгорода и Ливонского ордена; здесь же с 1478 по 1558 год проходила граница Московского царства с Ливонией, а с 1583 по 1700 год – со Швецией. В 1920 году Тартуский договор определил линию госграницы между Советской Россией и Эстонской республикой: она прошла посередине Чудского озера и по Нарове. Эта же линия при распаде Советского Союза в 1991 году была определена как граница Российской Федерации и Эстонии. О близости границы старинной, многовековой напоминают крепости – фрагменты оборонительных рубежей разных эпох, от времен варяжских до мировых войн.

Ивангород

Река Нарова, пробиваясь к Балтийскому морю сквозь толщу слоистых известняков, делает небольшую петлю между двумя скалистыми береговыми выступами. На одном из них – западном – красуется высокая башня Нарвского замка. На противоположном, восточном, серыми нахмуренными рядами высятся стены и башни Ивангородской крепости.

Крепости – Нарвская и Ивангородская – стоят друг против друга как два всегда готовых к схватке воина. Кратчайшее расстояние между их сооружениями по прямой – всего полтораста метров. Нарва древнее Ивангорода: в XIII веке датчане построили опорный пункт на западном берегу Наровы, возле порогов. Так выросла Нарва, после ухода датчан ставшая городом шведско-немецким. Противостоящее Нарве русское укрепление возникло лишь тогда, когда Новгородская земля вошла в состав Московского государства. Иван III, много заботившийся об укреплении северо-западного рубежа своей растущей державы, повелел выстроить укрепление прямо напротив Нарвского замка, «на слуде», то есть на скале, именуемой Девичьей горой. Маленькая, прямоугольная в плане каменная крепость с четырьмя башнями была выстроена всего за три летних месяца 1492 года. По принятому на Руси византийскому летосчислению это был год 7000-й от Сотворения мира. Ожидали конца света… Но крепость строили. В 1496 году она была захвачена и разорена шведами, но через год возведена заново.

Рост Ивангородской крепости продолжался в XVI столетии. Первоначальная цитадель (детинец) была обнесена новыми стенами и башнями, к ней примкнул обширный прямоугольник Бояршего двора. Затем с северо-востока, со стороны, противоположной реке, появились еще три прясла стен – Передний город. Число башен увеличилось до двенадцати. Внутри крепостных стен были возведены две каменные церкви: Успенская и Никольская. Ивангород стал вторым по величине и значению после Пскова центром обороны русского Северо-Запада.

Слева: церковь Успения Пресвятой Богородицы; справа: церковь Николая Чудотворца

Но мощь ивангородских стен не смогла защитить Россию от внутренних неурядиц. Разрушительная политика Ивана Грозного привела страну к поражению в Ливонской войне. Ивангород был взят шведскими войсками под командованием француза Понтуса Делагарди в 1581 году. Через девять лет возвращен России по Тявзинскому мирному договору. (Понтус Делагарди вскоре погиб: после очередных переговоров с русскими переправлялся через Нарову; лодка налетела на камни, разбилась, и славный полководец утонул.) Во время Смуты Ивангород поддержал Тушинского вора Лжедмитрия II, а затем третьего Лжедмитрия – самозванца Сидорку. Кончилось дело тем, что крепость сдалась Якобу Делагарди, сыну Понтуса, и на долгие 90 лет отошла к Шведской державе, превратившись в правобережный пригород Нарвы. Только после взятия Нарвы русскими войсками в 1704 году, во время Северной войны, Ивангород вернулся под крыло российского двуглавого орла. Но военное и политическое значение утратил безвозвратно.

Ивангородская крепость и Нарвский замок

Стены и башни Ивангородской крепости стояли, медленно разрушаясь, до 1941 года. Во время боевых действий в 1941 и 1944 годах крепость очень сильно пострадала, ее башни были взорваны немцами. Частично восстановленная в 1960–2000-х годах, Ивангородская крепость производит незабываемое впечатление. Особенно грозно смотрится она со стороны Наровы, с пограничного моста, соединяющего Россию с Эстонией. Вот уж поистине сила и мощь!

Копорье

Белый замок на каменистом холме. Башни его таинственны в утреннем освещении. Небольшая речка, огибая подножие скалы, шумит в глубоком каньоне, за многие тысячелетия прорытом в известняковой платформе. Крепость Копорье.

Давным-давно, так давно, что никто не знает когда, по краю гряды, сложенной белым копорским известняком, пролегла дорога, соединявшая невскую землю с Западом, с землей эстов. По этой дороге, надо полагать, пришли сюда в 1240 году войска Ливонского ордена. Новгородский летописец сообщает: «Приидоша от Западныя страны Немци и Чюдь на Водь. И повоеваша все, и дань на них възложиша, и срубиша городъ въ Копории в погосте»[7]. Это – первое упоминание о крепости на территории, населенной финно-угорской народностью водь. Обеспокоенные новгородцы, которым доселе подчинялась водь, поспешили принять контрмеры. «В лето 6749 (1241 год. – А. И.-Г.)… Того же лета поиде князь Олександръ на Немци, на городъ Копорью, съ Новгородци, и с Ладожаны, и с Корелою, и с Ижеряны, и взя городъ, а Немцы приведе въ Новъгородъ, а инех пусти по своей воли; а Вожан и Чюдцю переветникы извеша»[8]. Князь, отвоевавший Копорье и сурово наказавший «переветников», – Александр Ярославич, только что прославивший свое имя победой над шведами на реке Неве. Крепость была им разрушена, но вскоре восстановлена как важный пункт обороны новгородских рубежей.

В 1297 году, после нападения шведов и союзного им народа емь на водьские берега, не без труда отраженного новгородцами и местными жителями, Копорская крепость была отстроена в камне: пригодился местный известняк. Фрагменты этой постройки и сейчас можно видеть в основании кладки западного прясла стены над обрывом. Около ста лет замок на скале над речкой Копоркой играл роль военно-политического центра Водьской пятины. В конце XIV века эта функция перешла к новопостроенной крепости Ям. Копорье было заброшено.

После присоединения Новгородской земли к Московскому государству, в правление Ивана III и Василия III, создается система обороны всей северо-западной границы Российской державы. В это время заново была отстроена и крепость Копорье. Постройки 1520-х годов в основном сохранились до нашего времени. Четыре башни: две фланкируют ворота, одна высится над узкой северной оконечностью скалы, одна держит под контролем наиболее угрожаемое восточное направление. Стены высотой до 20 метров. Просторный ров, ныне высохший, и узкий мост, ведущий к единственным воротам. Сейчас всюду – тишина. Она нарушается только в те редкие часы, когда к крепости подъезжают автобусы с экскурсантами. Романтические руины, узкие каменные лестницы, казематы, бойницы, заваленные камнем тайные ходы… Заманчиво и опасно.

Вход в крепость, Северная и Южная башни

В 1580 году, на исходе Ливонской войны, крепость Копорье была взята шведами, через 10 лет отбита русскими войсками, во время Смуты снова утрачена. Почти 100 лет в ней стоял шведский гарнизон. В 1703 году, как раз в те дни, когда в дельте Невы на Заячьем острове начиналось строительство безымянной крепости, которую вскорости нарекут Санкт-Петербургом, к Копорью подошли войска Бориса Петровича Шереметева. После артиллерийского обстрела, обрушившего часть западной стены, шведы сдались. Над Копорьем снова был поднят русский флаг.

После Северной войны здешние земли превратились в захолустье. Крепость ветшала, разрушалась, ее и вовсе хотели разобрать на строительный камень. К счастью, у разрушителей старины не дошли до этого руки. Замечательный исторический памятник сохранился. С 1970-х годов в крепости ведутся консервационные и реставрационные работы. К сожалению, средств на их осуществление не хватает, и сегодня крепость быстрее разрушается, чем реставрируется…

Ямбург (Кингисепп)

В 1384 году на возвышенном правом берегу реки Луги, в 40 верстах от моря новгородским боярином Иваном Федоровичем была заложена небольшая, но добротная крепость Ям. Четырехугольник стен с башнями по углам; кладка из крупных булыжников, облицованная серым плитняком. Вокруг – ров. Уже в 1395 году, по словам новгородского летописца, «приходиша Немци Свея (шведы. – А. И.-Г.) к новому городку к Яме, и поидоша прочь, и князь Костянтин с городцаны иных изби, а инии убежаша»[9]. В последующее столетие крепость выдержала несколько осад. В 1447 году войска Ливонского ордена две недели осаждали Ям, несколько раз штурмовали, обстреливали из пушек, но взять не смогли. После этой войны крепость была перестроена и расширена, а после присоединения Новгородских земель к Московской державе дополнительно укреплена и включена в систему обороны северо-западной границы России. Среди крепостей этого края она уступала только Ивангородской. Периметр стен – более 700 метров, площадь – 2,5 гектара, 9 башен. В результате Смуты Ям-город (как Ивангород и Копорье) по Столбовскому договору 1617 года отошел к Швеции. С этого времени стал именоваться на шведский манер – Ямбург. В 1658 году русские войска пытались отвоевать его, но не смогли овладеть цитаделью и отступили. В 1703 году, в ходе Северной войны, Ямбург был взят отрядом генерала Вредена, а в 1708 году по воле царя Петра был передан во владение новоиспеченному князю Александру Даниловичу Меншикову. После опалы, постигшей светлейшего «Данилыча» в 1727 году, Ямбург стал уездным городом, каковым и оставался до революции. В советские времена был переименован в Кингисепп – в честь коммуниста Виктора Кингисеппа, расстрелянного в 1922 году по приговору эстонского суда.

Крепость не сохранилась. Бо́льшая часть ее стен и башен была разрушена за ветхостью и бесполезностью еще при шведах, а остальные фортификационные сооружения разобраны во второй половине XVIII века. Уцелели только нижние слои каменной кладки под новыми постройками, под Нарвским трактом, под аллеями и тенистыми деревьями городского сада. Здесь же, на месте древней цитадели, устремляет кресты в небо церковь Святой Великомученицы Екатерины – лучшее украшение города и одна из драгоценнейших архитектурных жемчужин Ленинградской области.

Екатерининский собор

Собор строился долго – с 1762 по 1782 год. Волею императрицы Екатерины II постройка храма во имя ее святой покровительницы была поручена архитектору Антонио Ринальди. До этого итальянский мастер работал в Ораниенбауме по заказу «малого двора» наследника престола Петра Федоровича и его супруги Екатерины Алексеевны. Свергнув своего мужа с престола, расправившись с ним и сделавшись самодержавной императрицей, Екатерина вспомнила о недавно сгоревшей церкви в Ямбурге и, ради вящего прославления своего имени, поручила прославленному итальянцу воссоздать ее во всевозможном великолепии.

Ринальди справился с задачей блистательно. Екатерининский собор светел, изящен, строен, его вид бодрит и согревает сердце. Но интересен он не только совершенством своих пропорций, динамизмом линий и уравновешенностью объемов. Одновременно с его созданием Ринальди трудился над грандиозным проектом – строительством Исаакиевского собора в Петербурге. Эта работа так и не была им завершена, о роскошном замысле мы можем судить по сохранившемуся макету… И отчасти по ямбургскому храму: для мастера он был чем-то вроде творческой лаборатории, в которой разрабатывались архитектурные мотивы петербургского Исаакия. Екатерининский собор красуется над берегом Луги как уменьшенная версия замысла, который не удалось реализовать на берегах Невы.

Монастыри на островах: Валаам и Коневец

Легенда о граде Китеже – истинно русская легенда. Единство воды и земли – основа России. При взгляде на многие грады и веси страны Российской кажется, что они рождены водой и норовят уйти под воду. Валаам – наоборот. Он вздымается из воды, устремляясь в небо. Он воюет с водной бездной, как святой Георгий со змеем, и одолевает, и преображает ее.

Острова Валаамского архипелага появляются над пустынными просторами Ладожского озера неожиданно, как в сказке. Чем ближе они, тем сказочнее их облик. Огромные скалы обрываются в воду, споря с собственным отражением. Могучие деревья наклоняются с каменных уступов, испытующе заглядывают в душу путешественника: кто ты таков, с чем к нам пожаловал? Но как только путник сходит на берег, природа острова принимает его, окружает шелестом травы и звоном летних насекомых, манит говором птиц, овевает приветливым ветерком.

В хорошую летнюю погоду Валаам кажется раем. Но таким он был не всегда. Мир Валаамских островов – плод совместного труда природы и святости. Бог сотворил человека для того, чтобы он совершенствовал райский сад. Подвижники Валаама выполняли и выполняют Божье веление.

Природа создала эти острова, с титанической силой выдавив из бездн земной коры громады камня. Острова сложены твердыми кристаллическими породами, среди которых преобладают диабазы. Глубина Ладожского озера возле островов превышает 200 метров; над водой валаамские скалы возвышаются на 25–50 метров. Растительность на этих камнях была скудна до появления первых иноков.

Когда на этих островах возник монастырь – доподлинно не известно. Его основатели – святые Сергий и Герман, по преданию, пришли сюда с православного Востока во времена Крещения Руси, в X веке. В 1163 году совершилось перенесение их мощей с Валаама в Новгород, и это первая дата, свидетельствующая о существовании Валаамского монастыря. Позднее останки святых были возвращены на Валаам.

После этого для обители настали трудные времена. Валаам оказался на линии фронта в бесконечной войне, которую Новгородское государство вело со шведами. Обитель подвергалась нападениям, уничтожалась, воссоздавалась вновь. Ее первый расцвет наступил в XV–XVI веках, во времена Московского царства, когда северо-западная граница Русской земли была надежно защищена системой крепостей. Валаамский монастырь стал центром монашеского движения на севере России. Отсюда ушли совершать свои подвиги преподобный Савватий, основатель Соловецкого монастыря, преподобные Арсений Коневский и Александр Свирский, чьи монастыри освящают Приладожье. За столетия трудами поколений монахов и сам скалистый остров стал превращаться в сад.

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Начало XX в.

В 1611 году карельские земли были захвачены лютеранами-шведами, и монастырь запустел. В 1715 году, при отвоевании этих земель, Петр Великий повелел возобновить его. В конце XVIII века наступил новый расцвет Валаама. Отстраиваются собор и скиты, создаются сады и оранжереи. И вновь цветет и плодоносит сад молитвенный, духовный. Отсюда, с валаамских скал, отправляется проповедовать Евангелие алеутам и индейцам преподобный Герман Аляскинский; здесь живет преподобный Леонид (Лев) Оптинский, основоположник преемства святых учителей-старцев Оптиной пустыни.

Скит во имя Всех Святых (Белый скит). Литография XIX в.

В 1901 году на Валаам из Иерусалима была привезена священная частица Гроба Господня. С этого времени одно из валаамских озер стало именоваться Мертвым морем, вытекающая из него протока – Иорданом. Возвышенность, на которой стоит Воскресенский скит, – Сионской горой, а скала над Малой Никоновской бухтой – горой Елеон. У ее подножия был разбит Гефсиманский сад с аллеями пихт, дубовой, липовой и кленовой рощами, с зарослями сирени.

После революции Валаам оказался на территории Финляндии. В 1940 году возвращен в состав России, но России советской, безбожной. Монахи ушли в Финляндию, а Валаам надолго – в который раз! – лишился креста и церковного благовеста. В 1989 году колокольный звон снова поплыл над сказочными островами. Дело Сергия, Германа, Арсения, Савватия, Александра, Дамаскина и других подвижников продолжается.

Младший брат Валаамского монастыря, Коневецкий монастырь, уступает старшему брату по силе и мощи, но не менее достоин внимания.

Выезд братии на рыбную ловлю. Начало XX в.

Остров Коневец невелик: в длину – 5 километров, в ширину – около 2. И невысок: самая высокая точка – Святая гора – 34 метра. От берега его отделяет пролив шириной 7 километров. Образован остров тысячелетними наносами: его намыли волны Ладожского озера. Он и сегодня медленно растет, глубины вокруг него уменьшаются. Берег острова пологий, преимущественно песчаный, с разбросанными там и сям внушительными валунами. Такие камни ледникового происхождения встречаются и в глубине острова. Один из них, прозванный Конь-камень, в древности почитался местными язычниками как священный, возле него происходили ритуальные игрища, приносились жертвы. Карелы и ижорцы на острове не жили, приплывали сюда только для совершения обрядов. Так продолжалось и после принятия православия: древние традиции живучи.

В конце XIV века на остров пришел новгородский уроженец монах Арсений. О его жизни сохранилось мало сведений. Он рано принял монашество, некоторое время жил на Святой горе Афон в Греции. Оттуда привез на родную землю икону – образ Богоматери Одигитрии (Путеводительницы). Особенность этой иконы, получившей впоследствии наименование «Коневской», в том, что Младенец Христос держит в руках двух малых птиц. Обосноваться на острове Арсению довелось не сразу. Он несколько раз переносил свою келью на берега Ладожского озера, но затем возвращался на Коневец. Согласно житию, буря приносила его на этот остров. В конце концов Арсений понял, что воля Божия заставляет его освятить молитвой этот уединенный клочок земли. Через несколько лет к Арсению на остров приходят первые братья нарождающегося монастыря. В 1398 году монахи построили небольшую деревянную церковь во имя Рождества Богородицы. К середине XV века монастырь вырос, обустроился, стал духовным центром Южного Приладожья. Рождество-Богородичный собор был выстроен в камне. Его основатель, преподобный Арсений, скончался в 1447 году и ровно через 100 лет был причислен к лику святых.

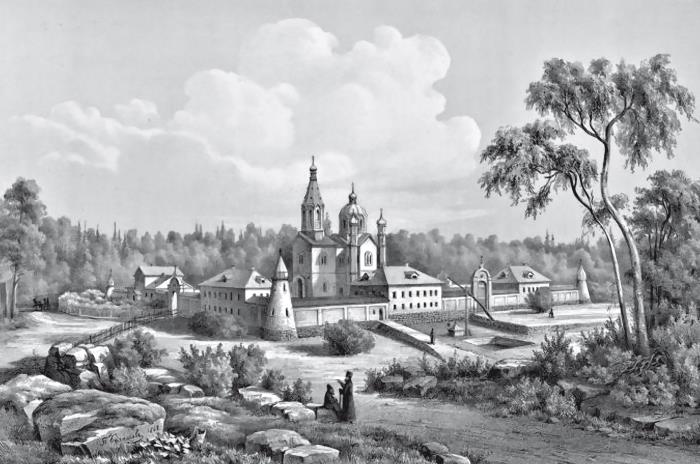

Коневецкий монастырь. 1896

Монастырь рос и процветал, пока не оказался на переднем крае войны со шведами. В конце XVI – начале XVII века он был дважды разорен шведами, а по Столбовскому договору сам остров, как и близлежащие берега, отошли к Швеции. Монахи покинули остров на 100 лет, перебрались в Новгород.

Схимник у Конь-камня. 1896

В 1710 году в ходе Северной войны русские войска взяли Выборг и Кексгольм – ключевые шведские крепости на Карельском перешейке. Теперь Коневцу уже не угрожало новое вражеское нашествие. В 1718 году указом Петра Великого Коневец был приписан к Новгородскому Деревяницкому монастырю. Духовная жизнь на острове возобновилась. Были заново построены храмы, скиты, кельи. С 1760 года Коневский Богородице-Рождественский монастырь становится самостоятельной обителью. В 1800–1809 годах было возведено новое здание собора, а чуть поодаль – колокольня. Примечательно, что строительство велось под руководством коневского старца Сильвестра; будучи неплохим архитектором, он переработал проект, присланный из Москвы. Внушительных размеров собор, сочетающий в себе черты архитектуры барокко и классицизма, и 35-метровая колокольня властвуют над окружающей природой, над ладожскими водами.

После запустения советского времени монастырь вновь возродился. В 1990-м его строения, превратившиеся в руины, были возвращены Церкви. А в ноябре 1991 года произошло чудо: в подвале под полом собора были обретены мощи преподобного Арсения, скрытые от шведов во времена Ливонской войны.