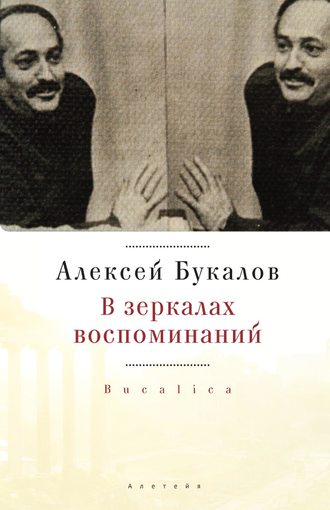

Алексей Букалов

В зеркалах воспоминаний

Центр притяжения – Венеция

В Риме мы поддерживали приятельские отношения с общими друзьями, с которыми когда-то познакомились и сблизились ещё в Москве, или с друзьями друзей, с которыми нас связывали общие интересы. Среди них оказалась переводчица и преподаватель-русист Сильвана Давидович, очаровательная женщина славянских корней. Одно время она работала в Москве, мы с ней встречались на каких-то презентациях, литературных вечерах и творческих встречах. А тот вечер, который подарила нам Сильвана, стал для меня едва ли не лучшим за все годы, проведенные в Риме.

1995 год. Сильвана пригласила нас с Галей и нашего Алёшу, приехавшего на каникулы из Вены, к себе домой на рождественский ужин. С нами пришла еще одна пара. Это был Феликс Стаевский – дипломат, тоже приятель Сильваны. В то время он был советником посольства в Риме. Мы с ним вместе учились у Юлии Абрамовны Добровольской, и это нас сближало. Он был со своей женой Людочкой, умницей и автором замечательной книжки «Рим. Прогулки по Вечному городу». Вот такой компанией с цветами и подарками мы приехали к Сильване. Она жила в самом центре Рима, недалеко от площади с красивым названием Кампо деи Фьори – поле цветов. Чудесная старая квартира, заполненная русскими книгами, иконами, сувенирами из России, фотографиями – много знакомых лиц. У нас было много общих друзей. Среди них мы увидели снимки Мераба Мамардашвили – их с Сильваной связывали особые отношения.

Гостей в комнате ждал роскошно накрытый стол в праздничном убранстве, и тут я обратил внимание, что приборов на столе на одно больше, чем присутствующих.

– Сильваночка, мы кого-то ждем? – заинтригованный, спрашиваю я.

– Да, я позвала одного своего давнего приятеля, но он опаздывает. Давайте сядем, и он быстрее появится. Такая примета.

И правда, только мы расселись, раздался звонок. Хозяйка открыла дверь, и в комнату вошел человек с букетом цветов и бутылкой вина. Он улыбался, видно было, что человек в прекрасном настроении. Все замолчали, повернувшись к двери, и в этой тишине громко прозвучал голос Алёши:

– Мама, это же Бродский!

Действительно, на пороге стоял Иосиф Александрович. Он извинился за опоздание и сел к столу. Мы познакомились.

Он совершенно не походил на тот портрет, который сам себе создавал. Бродский искрился остроумием, блестяще рассказывал, охотно отвечал на вопросы, шутил, смеялся. И совсем не выглядел тем нелюдимым букой, каким бывал, по некоторым воспоминаниям, в незнакомой компании соотечественников. Видно было, что ему приятно находиться в этом доме, где можно просто отдохнуть душой, что он чувствует себя среди своих, среди друзей, которые его любят и понимают. Я рад, что видел Бродского счастливым.

Он пил довольно много вина, но абсолютно не был пьян. Как говорится, ни в одном глазу.

Рассказал, что только что вернулся из Венеции, где пытался купить квартиру, но быстро понял, что квартиру в Венеции он может купить только в долг. Но если покупаешь в долг, сказал Иосиф Александрович, «то покупаешь не дом, а долг». А на светский вопрос Алешки, который тоже участвовал в разговоре, что, мол, там, в Венеции, он ответил совершенно замечательным каламбуром: «Знаете, на этот раз почему-то было очень много немцев, сплошная дойче вита».

Феликс как дипломат и человек официальный, всё пытался перевести разговор на широкие международные проблемы. Но когда он вдруг начал говорить что-то пафосное про СНГ, Бродский быстро всё расставил по местам. «Да, – скаламбурил он, – это как прошлогодний СНГ…»

Мне же хотелось задать вопрос, который очень волновал меня, да и его, наверное, тоже. Тем более повод был: в 1995 году, буквально накануне этой встречи, был подписан указ о присвоении Бродскому звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга. И я спросил:

– Иосиф Александрович, мы все, конечно, знаем эти строки «на Васильевский остров я приду умирать». Но вот сейчас, когда вы стали почетным гражданином нашего общего родного и любимого города, может, вам было бы интересно туда приехать?

– Ну, если отвечать честно, то скажу так: не хочу встречаться со своей первой женой.

И, наверное, поняв, что это не аргумент, добавил: «А если серьёзно, не хочу приезжать богатым иностранцем в бедный город. Есть у меня такой комплекс по этому поводу. Но не знаю, может и доберусь».

Но, как известно, не добрался.

А следующая моя встреча с Бродским была трагичной – уже на его похоронах. Точнее, на перезахоронении его праха на острове Сан-Микеле в Венеции 21 июня 1997 года.

Иосиф Бродский, как известно, скоропостижно скончался в ночь c 27 на 28 января 1996 года, не дожив четырёх месяцев до своего 56-летия. 1 февраля 1996 года его отпевали в Епископальной приходской церкви Благодати неподалёку от дома, где он жил, а затем состоялось временное захоронение в склепе на кладбище при храме Святой Троицы на берегу Гудзона. Больше года ушло на решение вопроса об окончательном месте упокоения поэта. Вполне закономерно остановились на Венеции – это город, который, не считая Санкт-Петербурга, Бродский любил больше всего.

О дне похорон мне сообщила по телефону всё та же Сильвана Давидович. В это время в Риме проходил советско-итальянский семинар по культурным связям, в организации которого я участвовал. На него прибыли специалисты из России, журналисты. Все они выразили желание поехать на прощание с Бродским. В их числе был и мой школьный товарищ и давний друг Сережа Красавченко, в то время помощник президента Ельцина по культурным связям. Я взял напрокат «рафик», а Серёже поставил условие: как лицо официальное ты должен привезти венок от президента.

– Но как я это сделаю? Я же в отпуске! – возразил было он.

– Это твои проблемы, как ты это организуешь, – оборвал я.

И мы отправились в Венецию.

Утром, когда наш вапоретто причалил к острову Сан-Микеле, на пристани мы увидели главного консула из Милана с огромным венком из роскошных лилий, перевязанных лентой с надписью «Иосифу Бродскому – от президента Б. Ельцина».

Уже всё было готово к траурной церемонии, как случилось неожиданное: в вырытой могиле обнаружили кость. А значит, по существующим правилам, захоронение в эту могилу стало невозможным. И на наших глазах могильщики, этакие шекспировские персонажи, начали рыть на этом же участке другую могилу. Быть может, это было и кстати. Дело в том, что место, выделенное дирекцией кладбища для захоронения Бродского, оказалось рядом с надгробием американского поэта Эзры Паунда, который в своё время поддерживал фашистский режим, за что был официально осужден в Америке, и выступал как ярый антисемит. И один из участников прощальной церемонии, друг Бродского Евгений Рейн, горько пошутил, что поэт сам подкинул эту косточку, потому что не хотел лежать в ногах у Эзры Паунда.

Во время этой вынужденной паузы я шепнул Серёже Красавченко: «Подойди к вдове. Другого случая тебе не представится».

– А что я скажу?

– Ты помощник президента, я не могу тебя учить, что говорить.

И он пошёл к Марии Бродской-Соццани. Рядом с ней, трогательно обнимая маму за колени, стояла трехлетняя дочка Бродских. Он что-то говорил Марии, она, кивая, что-то отвечала.

Вернулся он взволнованным.

– Что ты ей сказал? – поинтересовался я.

– Сказал, что я помощник президента Ельцина. И хотя правительство, которое я представляю, не несет ответственности за те несправедливости, которые были допущены по отношению к вашему покойному мужу, я все равно прошу у вас прощение за то, что произошло тогда.

– И что она ответила?

– Сказала, что кладбище – не место для обсуждения этих тем, но я вам благодарна за эти слова.

Похоронен Бродский в той части, где покоится прах Стравинского, Дягилева, где русские могилы. Как говорится – место намоленое. На надгробии у Дягилева очень красивая надпись о Венеции. А при входе на кладбище даже есть табличка с указанием могил наших великих соотечественников. На могиле Бродского установлено скромное мраморное надгробие, его сделал большой друг поэта – художник Владимир Радунский. На обратной стороне памятника высечена замечательная латинская фраза, которая меня всегда утешает: «Letum non omnia finit» – «Со смертью не всё кончается».

Страстный поклонник Бродского, знаток и почитатель его творчества Юрий Михайлович Лепский, замглавного редактора «Российской газеты», написал о поэте очень хорошую книжку. Закачивается она символичным и мистическим эпизодом. Бродский, как известно, был заядлым кошатником. И вот Лепский, проходя Венецию по следам поэта, решил завершить своё путешествие в Сан-Микеле. В связи с тем, что именно там нашел последнее пристанище Иосиф Бродский, для русских это место приобретает особое значение. Так вот, рано утром Лепский вышел на берег канала и присел на скамейку в ожидании вапоретто до Сан-Микеле. Город ещё утопал в утренней дымке, как всегда бывает в этот час в Венеции. И вдруг из этой дымки выходит огромный черный кот. Останавливается и внимательно смотрит на писателя. Тот отодвигается на край скамейки и показывает коту – садись, мол. Кот делает несколько шагов, вспрыгивает и устраивается рядом. Так они сидят вдвоем и смотрят на утренний канал. Посидев несколько минут, кот соскочил на землю и пошел в туман. Но перед тем как скрыться в тумане, оглянулся. И тогда Юра Лепский спросил: «Иосиф, это вы?». Кот повернулся и ушел.

Иосиф Бродский был самым большим знатоком и почитателем Венеции. И подобную любовь к этому волшебному городу каким-то неведомым образом впитал в себя Петр Вайль, боготворивший поэта. К Бродскому Вайль относился с большим пиететом, осознавая его гениальность, поэтому сохранял дистанцию. Они, кстати, всегда были на «вы». А Иосиф Александрович ценил порядочность Петра, его энциклопедические знания и любовь к поэзии. Вайль говорил: вот выйду на пенсию, перееду в Венецию и буду водить там экскурсии по маршруту «Венеция Бродского». А сейчас экскурсии по маршруту «Венеция Вайля» водит его жена – Элеонора.

О жёнах. Есть такая профессия – писательские жены. Это профессиональное качество. Не помню, насколько Лена соответствовала этому званию при жизни Петра Львовича, но она оказалась замечательной вдовой. Всю свою жизненную энергию она положила на то, чтобы опубликовать всё до последней строчки, что осталось в письменном столе у Вайля. Она полностью опубликовала все его заметки, его рассказы, все его колонки (он был колумнистом в газете), издала великолепную книгу «Гений места». Это просто подвиг. Получился интересный и всеобъемлющий обзор времени и нравов. Она поддерживала квартиру, где они жили, так, будто Пётр только что вышел и сейчас вернётся.

Мы познакомились с Петром Вайлем в Карловых Варах, на кинофестивале, куда я ездил каждый год. Он тогда работал на радиостанции «Свобода» и приезжал на фестиваль, чтобы посмотреть новые фильмы и встретиться с режиссерами, которые его интересовали. Мы начали общаться, и постепенно знакомство переросло в тёплые дружеские отношения. Я бывал у него дома в Праге, а потом они с женой купили квартиру в Венеции, и мы стали видеться чаще. Вспоминаю 1977 год, ноябрь или декабрь месяц, Биеннале диссидентов в Венеции. Это был смелый поступок со стороны итальянцев, которые не побоялись собрать в наши годы застоя инакомыслящих людей, ставших изгоями в нашей стране. Я в это время находился в Риме. Это был тот короткий период, когда я работал в советском посольстве в Италии до отлучения меня от дипломатической службы. По старой сомалийско-эфиопской привычке я купил телевизор и смотрел репортаж с Биеннале. Помню, он закончился выступлением Александра Галича. Это была последняя песня, которую он исполнил. Галич нелепо и трагически погиб в Париже, вернувшись из Венеции, откуда привёз какую-то необыкновенную стереосистему «Грюндиг», о которой давно мечтал. Систему ему купил мой друг Валерий Воскобойников, музыкант, пианист, тоже участник этой Биеннале. Когда её привезли в дом, рабочие сказали, что подключать её придёт специалист, но Саша не удержался и решил, не дожидаясь их, всё сделать сам. Чем всё закончилось, мы знаем.

Там же, на Биеннале, были Иосиф Бродский и Петр Вайль. Они всегда искали повод для встреч. Теперь они покоятся в одном месте – на кладбище Сан-Микеле. Правда, Вайля похоронили в колумбарии. Это на другом участке, но на одной и той же земле.

Сама история кладбища удивительна. Долгое время на острове находился монастырь, затем тюрьма, но в 1807 году во время оккупации Венеции Наполеон из санитарных соображений запретил хоронить покойников на островной части города. И специальным декретом отдал Сан-Микеле под кладбище – исключительное место для захоронения венецианцев. Главная достопримечательность острова – церковь, построенная в 1469 году, один из самых первых образцов архитектуры Возрождения в Венеции. Кладбище делится на три части: католическую, православную и протестантскую. Как и многие наполеоновские декреты, этот соблюдается и сегодня.

Каждый раз, бывая в Венеции, я прихожу в Сан-Микеле – поклониться нашим великим соотечественникам. И каждый раз со стыдом и горечью я вспоминаю историю, случившуюся с похоронами Петра Вайля.

Мне позвонила Петина вдова, Лена, которая жила в Венеции, и попросила помочь ей получить от нашего посольства письмо на разрешение похоронить мужа в Сан-Микеле. Собственно, договорённость о месте у неё была, просто для властей нужна формальность, бумага, подкрепляющая право на место, так как Вайль жил и работал в Праге. Звоню в наше посольство, мне объясняют, что «вопросами Венеции занимается генконсульство в Милане». «А кто там генконсул сейчас?» – «Парамонов». Звоню ему. И вот такой разговор.

– Здравствуйте, это Букалов.

– Здравствуйте, Алексей Михайлович.

– У меня к тебе просьба. Умер Петр Вайль, ты слышал. Там договорились о его захоронении на кладбище в Сан-Микеле, но нужна формальная записка от консульства. Я тебя прошу, сделай это. Если хочешь – пришлю тебе текст, не хочешь – сам придумай.

– Алексей Михайлович, он же американский гражданин. Я не могу написать эту бумажку.

– Во-первых, он был и российский гражданин. Во-вторых, он был вхож во все российские дома своей передачей «Гений места», сделанной на российском телевидении. В-третьих, он колумнист российских газет. А в-четвертых, считай, что я тебе не звонил.

И повесил трубку. Мы нашли другой способ помочь вдове замечательного человека.

Венеция обладает удивительным свойством притягивать людей, влюблять их в себя. А может, эту любовь передают друг другу самые преданные её почитатели. Вот и Паола Волкова не устояла против её чар.

Паола была ученицей философа Мераба Мамардашвили и востоковеда Льва Гумилева и сама стала выдающимся искусствоведом, историком искусств. Человек увлеченный и потрясающей эрудиции, она была настоящим энциклопедистом. Её деятельность была так глубока и многогранна, что даже трудно определить – в какой именно области искусства она специализировалась. Я познакомился с ней через Мераба Мамардашвили, тогда они вместе работали во ВГИКе. Она тоже бывала у нас здесь, в Риме, и эти встречи превращались в настоящее духовное пиршество. С хорошим застольем, разумеется. Среди её друзей-итальянцев был знаменитый поэт, писатель, сценарист Тонино Гуэрра, друг и поклонник Андрея Тарковского. А Паола Волкова считается одним из основных мировых специалистов по творчеству этого выдающегося режиссёра.

Духовные связи соединяли её и с Львом Гумилёвым. Ее теория соприкосновения культур вполне вписывается евразийскую теорию Гумилева, которую высоко оценивают наши так называемые евроазиаты, в первую очередь казахи. Неслучайно же Евразийскому национальному университету в столице Казахстана они дали имя Л. Н. Гумилёва. Но здесь это имя ассоциируется ещё и с самыми трагическим страницами нашей истории: сын Анны Ахматовой на личном опыте испытал все ужасы советской репрессивной машины. Четыре раза он был арестован, десятки лет провёл в лагерях и ссылке. Я вспоминал об этом в одной из пастырских поездок папы Иоанна Павла II. В Астане, по дороге из аэропорта в резиденцию, папа остановился возле памятника жертвам ГУЛАГа. И помолился. А в памяти билась строчка из Ахматовского «Реквиема»: «муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Папа Войтыла помолился. На следующий день у него была лекция в университете имени Гумилева. Вот такое пересечение людей и судеб.

Скончалась Паола Волкова в Москве 15 марта 2013 года. Похоронили ее на Донском кладбище. Но часть праха по завещанию развеяли над водами Венеции. Она не раз говорила, что чувствует неразрывную связь с этим городом, его магическое притяжение.

Как я дал прикурить Станиславскому

Есть такой анекдот. Встречаются два приятеля. Оба – заядлые театралы. Один другому говорит: «Я познакомился со Станиславским. Теперь он мой лучший друг». Второй, завистливо: «Как это произошло?». – «А я дал ему прикурить».

Когда я рассказываю про своих друзей или об именитых людях, с которыми мне довелось встречаться, мне меньше всего хотелось бы, чтобы подумали, будто я примазываюсь к этим знаменитостям. Потому что одно дело друзья, другое – воспоминание о человеке, которое произвело на тебя очень сильное впечатление и каким-то образом повлияло на тебя.

В этой главке я собрал истории, которые хранит моя память как очень важные события в моей жизни. Однако я отнюдь не претендую на то, чтобы, как герой анекдота, записывать себя в близкие друзья моих замечательных современников. Главное, что такие знакомства и встречи были в моей жизни.

* * *

К подобным встречам я отношу такой подарок судьбы как визит Владимира Высоцкого в квартиру номер 13 в Гнездниковском переулке .

Сейчас у людей моего поколения и младше принято рассказывать о своей дружбе с Владимиром Семеновичем Высоцким. Я не могу похвастаться таким богатством, но могу вспомнить своё с ним знакомство. Мне повезло, и эта встреча навсегда осталась в памяти. Я познакомился с Высоцким благодаря… техническому прогрессу. В начале 1960-х я приехал из командировки из Сомали и единственный достойный приз, который я привез из этой командировки, был очень хороший немецкий магнитофон «Грюндиг». Как-то вечером мы с компанией друзей-актёров сидели в ВТО – не на Арбате, где он сейчас находится, а в старом здании, на углу Пушкинской площади и улицы Горького. Мы любили это место ещё со студенческих времён. Каким-то образом у нас были туда пропуска, у меня, помню, было удостоверение артиста балета. Этого было достаточно, чтобы зайти в ресторан, где кормили очень вкусно и недорого.

И вот уже ближе к полуночи – ресторан работал часов до двух ночи – вдруг открывается дверь и входит Высоцкий с гитарой. И народ так и зашептал: Высоцкий, Высоцкий. Хотя тогда он еще не был такой всесоюзно известный, был, конечно, популярен среди публики ВТО. Он служил тогда в театре имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре, у него закончился спектакль, и он после спектакля пришел в Дом актёра. Прошел куда-то в центр зала, а мы продолжали свои разговоры, выпивали и закусывали. Буквально минут через десять он появился возле нашего стола. Поздоровался. Спросил: «А кто здесь Алексей?». «Это я», – говорю.

– Здравствуйте, очень приятно. Я – Высоцкий.

– Я знаю.

– Вот у меня, знаете… такая проблема. Я вот пишу свои песни на ужасных магнитофонах, пленка очень быстро вытягивается и невозможно слушать. А мне друзья сказали, что у вас есть магнитофон «Грюндиг», это правда?

Я удивился такой информированности, да, говорю, правда.

– А какая модель?

– Грюндиг ТК 40.

– О, это классная модель! Вот я хотел у вас попросить… Я написал новый цикл песен, нельзя ли их записать на вашем магнитофоне?

– Можно, конечно, а когда бы вы хотели?

– А сейчас нельзя?

А время уже час ночи.

– Ну, давайте, – говорю. – Пойдемте, я здесь рядом живу.

Мы собрали какую-то еду, взяли ещё бутылку, и довольно живописной группой наискосок перешли улицу Горького – подземных переходов еще не было – вошли в наш Гнездниковский переулок, где в первом же доме от улицы, на втором этаже находилась моя 13-я квартира, коммунальная, этакая воронья слободка. Вошли. Дело в том, что я был один из немногих в нашей компании, кто уже был женат и жил самостоятельно, без родителей. Мы быстро накрыли на стол, поставили микрофон. Я помню, Володя вытащил листочек бумаги и положил на кухонный стол, который заменял нам и письменный тоже. Положил с краешка, но ни разу в него не заглянул – это был список песен, которые он хотел петь. И вот начался этот знаменитый ужин, который изредка прерывался на саму трапезу, потому что Высоцкий почти всю ночь, до утра, пел совершенно замечательные песни. Это был не цикл, там были и новые произведения, которые мы, следившие за его творчеством, услышали в первый раз. Например, такая знаменитая песня, как «Штрафные батальоны», или «Мишку жалко», которую я услышал единственный раз у себя дома, потом слушал уже в записи – и то редко. Там есть такие строки:

Говорят, арестован

Добрый парень за три слова, –

Говорят, арестован

Мишка Ларин за три слова…

Вот бы вас бы послать бы,

Вот бы вас погноить бы!

Вот бы вас бы на Камчатку – на Камчатку нары дали б, –

Пожалели бы вы нашего Мишатку, порыдали б…

Такая вот замечательная рифма. Он прерывался, потом пел снова. Заметив, что он не обращается к своему листочку, я открыл ящик стола и потихонечку его туда сбросил. Не потому что считал, что у меня будет автограф, а просто на память об этом вечере. Единственное, что меня беспокоило, – это моя квартира: не взбунтовалась бы. Но когда я среди ночи выглянул в коридор и увидел своих старух-соседок, которые сидели на табуретках и слушали концерт Высоцкого, я успокоился: репрессий не будет. Володя, конечно, выпил, как и все, но пьяным не был. Во всяком случае, когда он собрался уходить, он совершенно трезво спросил:

– Алеша, здесь где-то был мой листочек, ты не видел?

Я, ни слова не говоря, открыл ящик, отдал ему листок, и автографа у меня не осталось. После этого мы поддерживали отношения. Иногда он оставлял контрамарки в театр, а я привозил экспонаты в его коллекцию – он собирал зажигалки. Я привозил экзотические зажигалки из Судана, с носорогом. Конечно, мы следили за его творческой судьбой, радовались за его поездки, за его успех.

Преждевременная смерть Высоцкого потрясла нас. Мы были на его похоронах. Это было совершенно невероятное зрелище, когда в разгар Олимпиады Юрий Петрович Любимов настоял на том, чтобы провели гражданскую панихиду в театре, а потом эта грандиозная процессия от театра к кладбищу – вся Москва провожала его…

Для меня Высоцкий был очень важен. Он и его песни. Я выделял знакомых по тому, сколько его песен они знают. У меня были совершенно неожиданные встречи и знакомства с его песнями. Помню, что первый советский посол в Сомали Геннадий Иванович Фомин, выдающийся дипломат и большая умница, бывший генеральный консул в Милане, во время какой-то нашей общей командировки вдруг процитировал одну из песен Высоцкого. Я, признаться, был очень удивлён. Он, оказывается, слышал её от своего сына, в записи. Вообще с Высоцким у меня многое связано. Благодаря ему я познакомился и подружился со многими звездами Таганки: Валерием Золотухиным, например, с Веней Смеховым – мы до сих пор поддерживаем товарищеские отношения. И, наконец, с самим Юрием Петровичем Любимовым, с которым дружили до конца его дней. Он не раз бывал у нас в гостях в Риме, когда приезжал в Италию.

Но с Высоцким – это была особая история. Он был блестящим человеком и выдающимся поэтом. Чего за ним не признавали его товарищи по цеху. Это было очень странно, но это факт. Например, ему никто не давал рекомендацию в союз писателей, хотя казалось с таким богатым поэтическим багажом ему туда прямая дорога… Однажды мой близкий друг Асар Исаевич Эппель, поэт, переводчик, совершенно случайно встретился с Высоцким на чьем-то дне рождения, в высотном здании на Котельнической набережной. Асар человек очень скромный, сидел где-то в конце стола и по разговорам понял, что ждут Высоцкого. Володя действительно появился после спектакля, пришел, как обычно, с гитарой, все оживились. Хозяйка быстренько посадила его на свободное место напротив Асара. А тот человек не светский и не сразу сообразил, что неожиданно оказался соседом Высоцкого. А когда понял, улучив момент, сказал, извиняясь:

– Владимир Семенович, не хочу вам мешать ужинать, но такой случай может мне больше не представится… я хочу вам сказать, я вообще-то литературовед, занимаюсь теорией стихосложения, историей стихосложения. Так вот, в ваших стихах совершенно уникально употребляется (могу сейчас неправильно воспроизвести, как именно он сказал, но смысл передаю точно) выделение согласных, как никто не использовал…

– Аллитерация?

– Да, аллитерация. Мало кто так использовал её в стихосложении.

И он вдруг увидел, что Высоцкий, сразу перестав есть, внимательно на него смотрит, как бы пытаясь понять, всерьез он говорит или издевается, или шутит. Это же застолье… Но Асар со своим честным лицом так убежденно и уважительно это сказал, что Высоцкий покраснел от удовольствия, поблагодарил и спросил:

– Вы действительно так считаете?

– Конечно.

Ему этого никто никогда не говорил. И Асар закончил этот рассказ такой фразой: я видел счастливого Высоцкого.

Однажды после моего очередного выступления на радиостанции «Эхо Москвы» (кажется, я рассказывал о памятном вечере с Высоцким в нашей 13-й квартире) из музея Высоцкого мне прислали фотографию из записной книжки Высоцкого, открытой на букве Б. Там рядом с Бернесом и другими замечательными фамилиями была фамилия Букалов Алеша и Алина. И мой московский телефон, записанный рукой Высоцкого.

* * *

С Мстиславом Ростроповичем были знакомы все. Всемирно известный артист, всеобщий кумир. Когда к нему кто-то подходил, маэстро встречал этого человека будто своего лучшего друга. Но мое жизненное везение распространилось и на знакомство с Ростроповичем. У нас были общие друзья в Москве, и все мы временами встречались в Доме композиторов или в квартире моего друга – скрипача, музыковеда и музыкального критика Евгения Баранкина, куда маэстро наведывался в гости. Но эпизод, о котором я хочу рассказать, произошел в Риме.

Ростропович присутствовал на каком-то расширенном заседании в римском муниципалитете, где обсуждались планы русских вечеров и музыкальных сессий, в которых должен был принимать участие маэстро. Когда совещание закончилось и все быстро разбежались, Ростропович с Галиной Павловной Вишневской остались одни, как неприкаянные. А время обеденное, и мы с Галей предложили им пообедать вместе. Они с удовольствием согласились. Мы отправились в небольшую тратторию в центре города. За обедом завязался непринужденный, почти светский разговор о разном. Галина Павловна спрашивала, что нового в культурной жизни Италии, и мы начали рассказывать о поездке во Флоренцию, из которой только что вернулись. Там мы присутствовали на приеме оперы «Пиковая дама» в постановке Льва Додина. И моя Галя говорит, что нам очень понравилось, – «очень необычно». Опера начинается с пролога, действие которого разворачивается в Обуховской больнице, где уже больной Герман вспоминает всю эту историю с картами, старухой и Лизой. Галина Павловна слушала, слушала…. а я Гале под столом давлю на ногу, чтобы вспомнила, кому она это рассказывает. Наконец, Галина Павловна, которая, думаю, раз двести исполняла роль Лизы, а потом и старухи, вдруг ее прервала и сказала:

– Знаете, это все такая ерунда, милочка. Это большая глупость. Потому что петь реальную жизнь и петь воспоминания – это совершенно другие гармонии. Это по-другому исполняется, по-другому звучит.

И раскритиковала додинскую идею совершено, хотя у него, на мой взгляд, всё получилось очень по-пушкински. Галина Павловна говорит:

– Я понимаю, что вы отталкиваетесь от текста Пушкина. Но повесть Пушкина и опера Чайковского – это две разные вещи. Потому что у Пушкина Герман любит деньги, а у Чайковского Герман любит Лизу.

Короче говоря, раскритиковала по полной, и в этот момент ей понадобилось выйти. Когда она удалилась, Ростропович сказал:

– Вы мою жену не слушайте, она дура. Давайте лучше что-нибудь выпьем.

Мы позвали официанта, заказали граппу. Маэстро с удовольствием эту граппу выпил, я его поддержал. Через минуту вернулась Галина Павловна, внимательно посмотрела, но стаканов на столе уже не было.

Замечательный разговор про музыку и «Пиковую даму». Но вообще-то рассказывать о Ростроповиче очень трудно. Он человек живой, остроумный, его прибаутки разошлись по миру. Он дружил с моим близким другом пианистом Валерием Воскобойниковым и покровительствовал ему. А когда приезжал в Рим, то Валера, который здесь живет уже лет сорок, водил именитого гостя по Риму. Мне он рассказал очень забавный эпизод, приключившийся с ними. После концерта они зашли перекусить в ресторан. И войдя, увидели, что там играет виолончелистка, развлекает публику. Ростропович сидел, сидел, потом, не выдержав, попросил:

– Валера, а нельзя у нее отобрать виолончель?

И Валера пошел, но не к ней, а к хозяину и сказал, что в зале маэстро Ростропович, и может артистка отдохнет пока? Действительно, это было слишком смело – играть при Ростроповиче на виолончели.

* * *

В одной из творческих поездок, приуроченных к Дню поэзии, я познакомился с замечательной писательницей, переводчицей, мемуаристкой Лидией Борисовной Либединской. Все мы искренне любовались этой уже немолодой, но очень красивой, нарядной, элегантной женщиной с умным приветливым лицом. Вне встреч с читателями она украшала нашу поездку весёлыми анекдотами «из жизни животных», как сама говорила, исполненными тонкого юмора и доброты. Она знала их бесконечное множество и гениально рассказывала. Вот такой, например. Про слона. Сидит слон в кресле перед телевизором, смотрит футбол. В разгар матча – звонок в дверь. И Лидия Борисовна показывала, как слон тяжело поднимается, идет к двери, смотрит в глазок; не увидев никого, вновь садится в кресло, продолжает смотреть футбол. Опять звонок – и так три раза. Наконец он открывает дверь, осматривается и видит – на звонке сидит комар. «Это ты что ль звонишь? – спрашивает слон. – «Ну, я». – «А что тебе нужно?». – «Слониха дома?». – «Нет». – «Передай ей, что Эдик прилетал».

И это «Эдик прилетал» стало для нас своего рода паролем, знаком принадлежности к определённому дружескому кругу. После этой поездки Лидия Борисовна любезно пригласила нас к себе в гости, в знаменитый писательский дом в Лаврушинском переулке, рядом с Третьяковкой. В ее квартире на стене я увидел грамоту о дворянстве. Отец Лидии – Борис Дмитриевич был в родстве с Львом Николаевичем Толстым, сама она Льву Толстому приходилась внучатой племянницей. В советское время отец работал в Госплане, а в 1937 году был арестован за своё графское происхождение и погиб в лагере в Красноярском крае. Мать Лидии – писательница Татьяна Толстая, печатавшаяся под псевдонимом Вечорка.