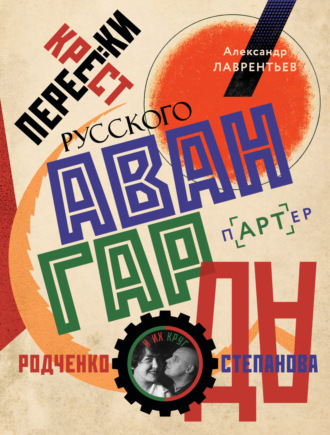

Александр Лаврентьев

Перекрестки русского авангарда. Родченко, Степанова и их круг

Научная литература в библиотеке Родченко

Родченко всегда связывал прогресс искусства с научными и техническими открытиями. Художница-график Галина Чичагова вспоминала, что в годы ВХУТЕМАСа он водил студентов на лекции по теории относительности в Политехнический музей. Его завораживала идея прогресса науки и техники.

«Когда-то для освещения была изобретена лучина, – записала разговор Родченко в дневнике 5 марта 1919 года Степанова, – и дальнейшие открытия в этой области не пошли по пути усовершенствования лучины, а применили свечу, лампу, электричество, и в будущем применят, может быть, радий. Так что осталась только сущность: светить, а способы усовершенствования были так разны и непохожи.

Так и в искусстве – не важна живопись, а важно творчество. Сперва мы дошли до понятия, как творить, до искусства в искусстве, а затем оставили одно творчество.

Будут не нужны ни холсты, ни краски, и будущее творчество, быть может, осуществится при помощи того же радия: какими-то невидимыми способами художник будет выделывать свои творения без красок, кистей, холстов. Они будут гореть необычайными, еще неизвестными цветами»[53].

Родченко считал, что могут быть открыты неизвестные цвета спектра. Вероятно, он имел в виду существование других частот волн, недоступных для человеческого глаза. Такое внимание к излучению, свету, свечению цвета в этот момент не случайно.

А. Родченко. Эскиз из серии «Концентрация цвета и форм». 1918

© ГМИИ им. А.С. Пушкина

А. Родченко. Композиция на желтом фоне (№ 113) из серии «Концентрация цвета». 1920

В 1918 году параллельно с завершением системы «Динамизм плоскости» он начинает разработку серии «Концентрация цвета и форм» или «Свечение цвета».

В серии доминировали круглые формы, проведенные чертежным циркулем в эскизе, а в живописи – прорисованные с помощью большого деревянного циркуля, к концу которого можно было прикрепить уголь, карандаш или узкую щетинную кисть, чтобы таким образом чертить прямо на холсте. Геометрически правильные контуры ограничивали эти окружности. Но внутри контура Родченко моделировал форму с помощью кисти. Он добивался мягкого перехода цвета от белого холста к плотно насыщенному и густому тону. Фактура живописи была бархатистой как ковер.

Круглые формы наиболее универсальны, они могут трансформироваться во что угодно. Родченко живописными средствами передает концентрацию энергии – в данном случае цветовой энергии. Он много читал в эти годы об астрономии, о звездах, о явлениях радиации. Часть иллюстраций из книги известного американского астронома Чарльза Юнга «Солнце»[54] про затмение солнца, солнечную корону, почти буквально совпадает с композициями Родченко из светящихся и пульсирующих цветовых дисков. Книга эта также была в библиотеке Родченко. Геометрические схемы и рисунки из научных книг подтверждали догадки Родченко о единстве законов Вселенной как на макро-, так и на микроуровне. Его штудии с фактурой, размещением плоскостей, окружностями были лишь одним из частных случаев проявления разнообразных свойств материи. Оказывалось, что материя состоит из мельчайших частиц. «Кирпичи Мироздания»[55] – так называлась другая книга из библиотеки Родченко.

Книга «Чудеса микроскопа» Морица Вилькома[56] снова содержала массу необычных рисунков и образов, но из области живого микромира. В те годы любой естествоиспытатель, разглядывая различные клетки и микроорганизмы в микроскоп, вынужден был их зарисовывать. Эти рисунки, формы совершенно непохожи на все известные и знакомые в обыденной жизни формы. Он мог бы также назвать их «беспредметными». Что еще раз убеждало Родченко, что научное и художественное познание идут рядом.

В серии «Концентрация цвета» средствами живописи передан многозначный визуальный образ. Это может быть концентрация цвета, физической энергии, мыслительного напряжения, испускание волн и частиц, свечение. Подтверждение этим соображениям он мог встретить в книге Чарльза Говарда Хинтона «Четвертое измерение» в описании вариантов взаимоотношения логических полей, утверждений. Каждое из утверждений обладает разной степенью обобщения. Одни утверждения включают в себя другие в виде частных случаев. Одни окружности поглощают другие.

Во времена Родченко многое в науке и технике воспринималось весьма необычно: теория относительности Эйнштейна и явление радиоактивности, опыты аэронавтики и беспроволочный телеграф, новые материалы и сложные металлические конструкции в строительстве.

Считается, что в беспредметном творчестве, в абстрактном искусстве – очень ограниченный набор идей, и весь смысл исчерпывается геометрическими закономерностями построения композиции, цветовой и фактурной обработкой. Однако у каждого художника за этим формальным изобразительным рядом стояли свои мысленные образы. У Малевича – философия супрематической Вселенной, у Кандинского – неисчерпаемость духовного и эмоционального восприятия мира, у Лисицкого – идеи математики и ее предельно-абстрактных категорий множеств и т. д.

Родченко считал, что беспредметная живопись предвидит будущее. «Беспредметность в живописи Вас поражает сейчас оттого, что живопись ушла вперед от жизни, она не оторвана от нее, как думают. Она только предвидит будущее. Все Вы так будете существовать, как существуют сейчас эти беспредметные формы, тон, вес и композиция», – объяснял Родченко позднее в 1920 году в тексте «Все – опыты»[57].

В разгар своих формально-композиционных экспериментов Родченко заинтересовался категориями пространства и времени не как философскими понятиями, но как атрибутами разных моделей мира: астрономических, геометрических, психологических. Не случайно в его библиотеке сохранились такие книги 1917–1920-х годов как «Четвертое измерение и эра новой мысли» С. Г. Хинтона[58], «Чудеса микроскопа» профессора пражского университета Морица Вилькома, «Атмосфера» К. Фламмариона[59], «Солнце» профессора Принстонского университета Юнга, речи и статьи Макса Ферворна, профессора физиологии Геттингенского университета[60]. И совсем уже в духе аналитических исследований Родченко было название книги немецкого физика А. Царта «Кирпичи мироздания». Его воображение потрясла информация о теореме Г. Кантора – основополагающей теореме теории множеств. Родченко переписывает интерпретацию этой теоремы в свой блокнот: «Вся наша Вселенная со всеми ее бесконечными планетами, солнцами, Млечными Путями – состоит из такого же количества точек, как и любой, сколь угодно малый отрезок прямой линии. Всю Вселенную можно было бы создать из кусочка прямой, расположив только его точки в другом порядке»[61].

Страница из книги «Солнце» Чарльза Юнга

Все эти книги содержали необычную информацию об устройстве мира как на физическом, биологическом и философском уровнях, так и на уровне зрительного представления первоэлементов структуры материи.

Родченко возбуждала мысль о бесконечности мира и о соизмеримости Вселенной и крошечного холста, на котором он работает. Эта соизмеримость позволяла надеяться, что своими построениями он может заглядывать вглубь пространства и времени.

Итак, для того, чтобы разъяснить свои намерения и творческие задачи, Родченко вывесил рядом с картинами и графикой из серии «Линиизм» на 19-й Государственной выставке осенью 1920 года отпечатанный на машинке концептуальный текст «Все – опыты», в котором коснулся причин разнообразия художественных программ в своем творчестве. Он действительно никогда не повторял своих прошлых находок, не смешивал в живописных и графических работах однажды испробованное. Его циклы каждый раз представляли новый визуальный язык, как бы самостоятельный мир – составленный из набора определенных элементов: плоскостей, кругов, затем – линий. Это были простейшие вариативные программы. Комбинирование различных элементов и приемов осуществлялось уже в других, прикладных областях. Так в архитектурных проектах 1919–1920 годов есть элементы и динамизма плоскости, и концентрации цвета, и линиизма. В проекте декора для чайного сервиза 1922 года отчетливо звучат две темы. Первая – тема кругов из цикла «Концентрация цвета и форм», вторая – модульно-геометрические построения из линий.

Соответственно, в трактовке Родченко всю историю искусства можно было бы представить как череду опытов.

«Старые живописцы в произведение вкладывали все, что было сделано до них, – так сказать, не их собственные опыты, и плюс еще свой один опыт, большой или маленький, в зависимости от гениальности. С каждым последующим произведением он делал то же самое, т. е. чужие опыты и свой новый. По существу, этот художник был ценен только в одном – в своем опыте.

Я в каждом произведении делаю новый опыт без плюса своего старого и в каждом произведении ставлю другие задачи. Если просмотреть всю мою работу за все время, то это будет огромное и совершенно новое произведение. Если вы хотите приложить к нему старое, то отправляйтесь в музей и помыслите над этим.

А потом, доколе же мог живописец носить весь этот груз старых достижений… Кончилось бы тем, что он в одном произведении умер, не дописав все прошлые достижения, не только свое…»[62]

Понимание опыта и эксперимента довольно специфично для русского авангарда. Это не просто дань времени и замена научной терминологией слов «вдохновение», «наитие» и т. д. Художники пытались и свой художественный опыт сделать тоже по возможности «чистым», воспроизводимым. Поэтому работы Родченко нередко выглядят столь аскетично и стерильно. Из них убрано то, что к данному опыту не имеет отношения. Но даже и при такой «научной» ориентации загадкой оставались побудительные мотивы творчества. Эти мотивы все равно оказывались за пределами собственного опыта и лежали в той неведомой области, которую даже и эти ультрасовременные авторы именовали как чудо. Об этом писала Степанова, об этом размышлял и Родченко.

«Мы кричим: долой эстетику и вкус, но все это конечно, не то, и одна форма не может быть и не есть содержание искусства. Ведь не сплошь из-за одной конструкции я пишу свои вещи, но я не знаю, почему я пишу»[63].

От плоскости к пространству

Элементы сложной смеси научного, технического и художественного, то есть однозначно не объяснимого и загадочного можно отыскать в экспериментальных пространственных конструкциях Родченко 1920–1921 годов. Обе серии обнаруживают прямую связь с концепцией «Линиизма».

Сама концепция изложена Родченко в тексте «Линия». Предполагалось издать этот текст отдельной брошюрой, поэтому существуют две редакции. Одна из них была напечатана на гектографе с машинописного текста.

В этом тексте Родченко выстраивает свою модель эволюции живописи от кубизма до беспредметного творчества.

«Использовав предмет во всевозможном трактовании его от реализма и натурализма до футуризма, живопись, перейдя к кубизму, разложила его [предмет] со знанием почти анатомическим, пока наконец, не освободилась от этого оплота совершенно, выйдя в беспредметность.

Отбросив предмет и сюжет, живопись занялась исключительно своими специальными задачами, которые, увеличиваясь, заполнили с избытком исключенные ею предмет и его толкование.

Далее, беспредметность отрешилась и от старого выражения живописи, она ввела совершенно новые способы письма, более целесообразные для ее форм – геометрически простых, ясных и четких – письмо туповкой, покраской, валиком, прессовкой и т. д. Кисть уступила место новым инструментам, которыми удобно, просто и более целесообразно обрабатывать плоскость. Кисть, такая необходимая в живописи, передачи предмета и тонкостей его стала недостаточным и не точным инструментом в новой беспредметной живописи и ее вытеснили пресс, валик, рейсфедер, циркуль и т. д.»[64]

«Наконец, выяснилось совершенно значение линии – с одной стороны ее граневое и краевое отношение и с другой – как фактора главного построения всякого организма вообще в жизни, так сказать скелет (или основа, каркас, система). Линия есть первое и последнее, как в живописи, так и во всякой конструкции вообще. Линия есть путь прохождения, движение, столкновение, грань, скреп, соединение, разрез»[65].

В это время Родченко проектирует живопись, как архитектор или конструктор проектировал бы здание: есть алгоритм операций, есть задача, есть проект и есть воплощение. В своей серии абстрактных работ из плоскостей Родченко открыл законченную систему формообразования. Комбинируя по-разному окрашенные и расположенные плоскости, он строит свой Мир.

Все свои формально-композиционные изобретения Родченко «испытывал» в различных видах творчества, техниках, материалах: графике, живописи, пространственных конструкциях, дизайне и архитектуре. Плоскость послужила композиционным материалом не только для графических или живописных произведений, но и для скульптуры и архитектуры (киоски). Круглые формы в сочетании с треугольниками и прямоугольниками встречались в абстрактных композициях художника в плоскости, в эскизах костюмов к пьесе Алексея Гана «Мы» и проектах росписи чайного сервиза. Линейные формы также прошли проверку в композициях маслом на холсте и графических проектах конструкций, в набросках «линейной» архитектуры и двух сериях пространственных конструкций.

Вторая серия пространственных конструкций была составлена из плоских концентрических контуров ряда геометрических форм. Одно из авторских названий серии – «Плоскости, отражающие свет». Разрезка плоскости сделана на основе линейной композиции. Серия включала шесть работ: две работы из концентрических окружностей, далее по одной – из эллипса, шестиугольника, треугольника, квадрата. На листе грушевой фанеры чертились концентрические контуры этих фигур (от девяти и более), выпиливались лобзиком, а затем монтировались по принципу «меньшее внутри большего» (как матрешка). Элементы могли соединяться проволочками, продетыми в отверстия по краям, а могли просто одеваться друг на друга и сохранять стабильность под действием силы трения.

Из всего цикла работ, пожалуй, лишь в эллипсе и шестиграннике достаточно отчетливый принцип стыковки и расположения деталей в пространстве. В шестиугольнике это по возможности всегда прямой угол между наружными и внутренними контурами. В эллипсе – симметричное расположение внутренних контуров внутри вертикально подвешенного внешнего. Внутренние эллипсы разворачиваются веером и за счет повторяющегося шага прикрепления к внешнему контуру создают впечатление непрерывного плавного движения форм в пространстве по спирали. Родченко могло заинтересовать в этой серии само превращение материала плоскости в пространственный объект. То, что было нарисованной линией на плоскости, стало линией разреза. Стыковка элементов под разными углами за счет обилия элементов (до 17 в конструкции № 11 «Квадрат в квадрате») создавала впечатление богатой и интересной пластической формы, воспринимаемой со всех сторон.

В истории авангарда это были первые свободно висящие беспредметные конструкции. К тому же они еще и вращались от движения воздуха, что превращало их в мобили – движущиеся скульптуры. Анализируя эти работы, необходимо использовать иной инструментарий, нежели в традиционном искусствознании. Здесь приходится говорить не столько о форме или композиции как таковой, эмоциональном воздействии, сколько о ясности, логичности, красоте идеи, принципа, заложенного в их основе. Именно художники и архитекторы обращают внимание на этот ракурс, рассматривая аналогичные произведения искусства, лежащие на стыке науки, искусства и технологии.

В 1976 году на проблемном семинаре в ЦНИИТИА[66] с анализом этой серии выступал архитектор и художник Вячеслав Колейчук. Он реставрировал в 1968 году работу из этой серии и смог сформулировать ряд основополагающих параметров в этой серии.

«Первый параметр – структура, или, вернее, принцип структурного построения. Он может быть проиллюстрирован рядом примеров из декоративного искусства – матрешки, расположенные одна в другой, из архитектуры – планы менгиров, из физики – круги, расходящиеся от камня, брошенного в воду, и т. д.

Второй параметр – форма элементов структуры. А. Родченко использовал круглые, овальные, квадратные, шестиугольные и треугольные элементы. Таким образом форма элементов структуры трактовалась как изменяющийся параметр. Контуры элементов рисовались им на плоскости (грушевая фанера), а затем элементы вырезались.

Третий параметр – преобразование плоской структуры в пространственную, то есть выход из плоскости в пространство. Им использовались как закономерные, так и свободные преобразования, которые в целом можно отнести к комбинаторным. Например, в пространственной композиции из овальных элементов угловые характеристики поворотов элементов составляют закономерный ряд, развивающийся в поперечном сечении относительно внешнего опорного овала. В остальных композициях повороты элементов свободно ориентированы в пространстве.

Выделенные три параметра с большим приближением описывают технологический или, как мы его назвали, концептуальный принцип, лежащий в основе создания серии А. Родченко «подобные фигуры»[67].

Заключительная, третья серия пространственных конструкций была составлена из стандартных деревянных брусков. На первый взгляд, перед нами чисто комбинаторные игры, которыми занимаются дети дошкольного возраста, строя дома из кубиков. Но снова, как и в линиях, несмотря на минимальный состав материала, которым оперирует художник, мы поражаемся разнообразию структур и изобретательности автора. Острота и изюминка решения каждой композиции в том, что выбранный узел скрепления просматривается в одной и той же работе в разных проекциях. Композиция растет, как кристалл, одновременно во все стороны. И если так отнестись к этим композициям, то нетрудно увидеть в них простейшие формулы развития пространственных структур. Это как атомы структурной ткани, которую можно наращивать в разных направлениях: в высоту, как мачты, по горизонтали и получать структурные кессонные перекрытия и т. д. Снова Родченко в виде грубых и совсем не изящных на вид объектах представляет нам идею, принцип, художественную программу.

В абстрактной живописи 1917–1920-х годов, отправляя плоскости и формы в пространство, Родченко формировал мир, подвластный его воображению, мир прообразов архитектуры и искусств будущего. В его концепции творчества искусство и есть изобретение, опыт, влияющий на восприятие мира и возможности его конструирования. В качестве резюме по одной из дискуссий в ИНХУКе (московском Институте художественной культуры), созданном художниками для исследования законов искусства начала XX века, он сформулировал эту идею так:

«Изобретатели и есть художники, и художник, по существу есть изобретатель, он им и должен быть. Это то, к чему мы стремимся сейчас, переходя из плоскости холста в конструктивное производство»[68].

Сцена 3

Мастерская конструктивистов: фабрика проектов, образов и идей

Место действия: Волхонка, д. 14, кв. 8. Музейное бюро Московского Музея живописной культуры. Здание, стоявшее перед галереей Западноевропейского искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина, ныне снесенное.

Время действия: 13 декабря 1920 года.

Действующие лица: Родченко, Степанова, Алексей Ган.

Прежде, чем Родченко и Степанова получили свою квартиру, они сменили несколько адресов в Москве: комната на Каретно-Садовой, Дом Нирензее в Большом Гнездниковском переулке, комната в доме на Пименовской улице, квартира в доме Кандинских в Долгом переулке, 8.

В мастерской Родченко и Степановой. 1924. Степанова со студентами ВХУТЕМАСа

В мастерской Родченко и Степановой. 1924. Собрание группы конструктивистов.

Слева направо: З. Быков, А. Лавинский, А. Веснин, О. Родченко (на заднем плане), Л. Попова, Н. Соболев. На переднем плане – В. Степанова

Сцена из постановки «Через красные и белые очки». Рабочий и крестьянин. 1923

Мастерская А. Родченко и В. Степановой. 1924. Фото А. Родченко

После переезда из дома Кандинского в октябре 1920 года Родченко и Степанова жили в Музейном бюро на Волхонке, д. 14. В этом здании (бывшая гостиница «Княжий двор») размещалась дирекция первого в России и в мире музея современного искусства: Московского Музея живописной культуры. Родченко в 1920–1921 годах был заведующим Музейным бюро, по сути, хранителем коллекции произведений русского авангарда, среди которых были холсты Василия Кандинского, Казимира Малевича и Владимира Татлина, Михаила Ларионова и Наталии Гончаровой, Александра Веснина и Любови Поповой, Ольги Розановой и Александры Экстер, а также его собственные работы и работы Варвары Степановой, закупленные с легендарных выставок-манифестов 1920-х годов. Отсюда рассылались по городам России коллекции живописных произведений всех направлений: сезаннизма, кубофутуризма, абстрактного экспрессионизма, супрематизма и беспредметного искусства. Родченко организовывал фотосъемку произведений через мастерскую репродукций отдела ИЗО НКП, регистрировал работы, писал докладные о закупках. Степанова помогала вести документацию. Фактически семейная пара художников жила в пространстве радикальных художественных живописных экспериментов русского авангарда.

В.Степанова. Плакат ко второй выситавке «5х5=25», графика. 1921

Этот адрес «Волхонка, 14, Музейное бюро» Родченко указывал в каталоге 19-й Государственной выставки в октябре 1920 года, хотя в этот момент они еще только готовились к переезду и оставались в доме Кандинского. Степанова в своем разделе каталога написала именно этот, старый адрес: «Долгий, 6, кв. 25».

Все, что появилось из мастерской художников после октября 1920 года, создано уже на новом месте: «Волхонка, 14, кв. 8». На плане в дневнике Степановой нарисовано двухкомнатное пространство с двумя столами для работы, мольбертом, небольшой отгороженной кухней рядом с печью. Значительное пространство в комнате занимает поленница с дровами для кухни и печки-буржуйки.

В. Степанова. Обложка каталога выставки «5х5=25». 1921

Где-то в соседних помещениях или на первом этаже находился Музей живописной культуры с запасником работ.

В том же доме на втором этаже в пятикомнатной квартире № 9 жила семья художника Леонида Пастернака: супруга, старший сын Борис, младший Александр и дочь Жозефина. Возможно, из окон пустовавшей соседней квартиры № 8 младший брат Бориса Пастернака Александр фотографировал открытие Музея изящных искусств…[69]

В. Степанова.

А. Веснин.

А. Родченко. Гладкий цвет. Триптих с выставки «5х5=25». Три ровно закрашенных холста. 1921. Завершение экспериментов в области живописи и начало проектирования утилитарных объектов.

В. Степанова. Фигура. 1921. Работа, демонстрировавшаяся на выставке «5х5=25». Геометрическое упрощение и «механизация» движений фигуры человека

В. Степанова. Плакат к выставке «5х5=25», часть 2-я, графика. 1921

© ГМИИ им. А.С. Пушкина

Почему о таких знаменитых и удивительных соседях не упоминает в своем дневнике Степанова?

Родченко и Степанова получили эти комнаты в октябре-ноябре 1920 года. Светлое время дня коротко, холод, голод, время военного коммунизма, электричество постоянно отключалось. Жильцы могли пересекаться где-то, но Родченко и Степанова живут в другом времени: «Будущее – единственная наша цель».

В 1921 году Леонид Пастернак с женой и дочерью уже уехал с Волхонки на лечение в Германию, а в начале 1922 года поменяли квартиру и Родченко со Степановой.

Из этой квартиры на Волхонке увозили работы на все выставки 1921 года, включая конструктивистскую майскую выставку «ОБМОХУ» с пространственными конструкциями из фанеры и осеннюю «5×5=25». Пространственные конструкции из фанеры (круг, овал, квадрат, треугольник, шестиугольник) были выпилены из листа грушевой фанеры лобзиком и собраны здесь. Здесь же выполнены и знаменитые три ровно закрашенных холста: красный желтый и синий для выставки «5×5=25».

Сложилась необычная ситуация: с одной стороны, квартира находилась в том же здании, что и место официальной работы, с другой – она была личной творческой мастерской; с одной стороны, это было помещение переговоров и деловых встреч, с другой – здесь же проходили встречи с друзьями и со студентами. Частная жизнь, личное творчество, служебные обязанности и педагогическая деятельность – все это проходило в одном и том же пространстве! И так потом было постоянно.

Здесь, на Волхонке, 14, в помещении Музейного бюро, проходили заседания ИНХУКа. Для легендарной дискуссии Группы Объективного Анализа произведения для обсуждения снимали со стеллажей запасника Музея живописной культуры. Здесь же, на Волхонке, 14 в квартире № 8 13 декабря 1920 года сформировалась Первая рабочая группа конструктивистов, позже вошедшая в состав ИНХУКа на правах одной из рабочих групп. Сотрудники других групп переписаны на листке Степановой: архитекторов, обжективистов, музыкальная.