Александр Лаврентьев

Перекрестки русского авангарда. Родченко, Степанова и их круг

Кафе «Питтореск»

К весне 1917 года Родченко демобилизуется. Февральская революция. Он возвращается в свою среду, как раз к моменту создания профсоюза художников-живописцев в Москве и к началу работы над оформлением интерьера кафе «Питтореск».

В этом же 1917 произошло событие, определившее и направление развитие дизайна – геометрию, авангард как основу визуального языка декоративного искусства, архитектуры, дизайна. В 1917 в Москве прошли две выставки артели Вербовка, на которых демонстрировались супрематические вышивки по проектам Ольги Розановой, Казимира Малевича, Надежды Удальцовой.

Пока этот объем экспериментов в искусстве был мал и встраивался в общепринятую тенденцию русского модерна, может быть, с некоторым уклоном в геометрическую экспрессию или кубофутуризм.

А. Родченко. Композиция. 1917

Реализованным проектом нового пространства стало оформление кафе поэтов «Питтореск».

В оформлении кафе «Питтореск» московского булочника Филиппова по проекту Георгия Якулова участвовали уже хорошо знавшие друг друга Родченко и Татлин.

«Перед самой Октябрьской революцией мы нанялись с Татлиным работать исполнителями в кафе «Питтореск» на Кузнецком мосту»[25], – вспоминал Родченко. Владелец московских булочных Николай Филиппов задумал превратить бывший демонстрационный зал фирмы, торговавшей паровыми механизмами, в артистическое кафе. (Позднее это помещение стало Домом художника и выставочным залом.) Проект был задуман с размахом. Для написания скетча привлекли даже Велимира Хлебникова.

Работой руководил Георгий Якулов. Кафе открылось в январе 1918 года, но задуманная Якуловым эстетическая программа кафе не была поддержана новыми владельцами (одним из предпринимателей, державшим раньше «варьете» в открытых садах). В письме на имя Луначарского Якулов пояснил программу кафе:

«Проект мой, как самого внешнего характера, декоративно долженствовал являть собой род ярмарочного уличного народного празднества, каковым являются Парижские квартальные ярмарки, так и в своей программной части, долженствовавшей быть ярмаркой современного декоративного, балетного, сценического и музыкального искусства, был Филипповым принят, и для организации его в части сценической, к составлению плана сцены, был привлечен Вс. Э. Мейерхольд.

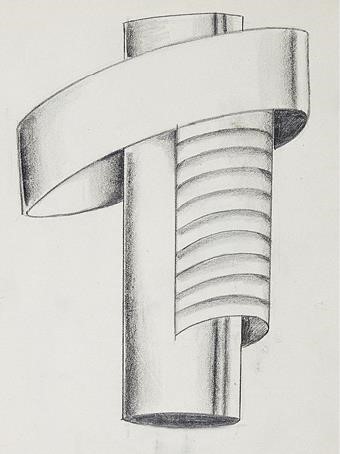

А. Родченко. Проекты светильника для кафе «Питтореск» в Москве. 1917

Кафе строилось исключительно руками художников-живописцев»[26].

Кроме Родченко и Татлина над оформлением этого артистического кафе работали Л. А. Бруни, Н. Н. Голощапов, Л. Г. Голова, С. И. Дымшиц-Толстая, Б. В. Шапошников и Н. А. Удальцова. Родченко должен был делать шаблоны по черновым наброскам Якулова и выполнять эскизы для других художников. Он же придумывал и абажуры для ламп.

За основу конструкции он взял изгибающиеся взаимно пересекающиеся плоскости. По своему духу и характеру эти вещи были динамичны, даже несколько агрессивны. Остроту им придавало то, что всегда в любом положении был виден край материала или жесткие линии сгиба рифленых поверхностей. На некоторых эскизах можно точно угадать материал: это могло быть матовое стекло в сочетании с жестяными деталями – блестящими, полированными, или подкрашенными, матовыми.

Рассматривая эскизы светильников, можно подумать, что Родченко предвидел неоновое освещение, лампы дневного света. Настолько эффектно выглядят эти растушевки красного, синего цвета, выполненные карандашом. Возможно, часть из этих рисунков была начата еще в санитарном поезде, где был лишь блокнот и цветные карандаши с акварелью.

А. Родченко. Флаг. Элемент декоративного оформления кафе «Питтореск» в Москве. 1917

Главный интерес серии светильников заключен в авторской идее использовать чисто живописный элемент – плоскость – для конструирования утилитарного объекта.

В 1960-х годах живописец и декоратор Николай Лаков вспоминал свое впечатление от интерьера кафе:

«Внутреннее пространство кафе поражало своей динамичностью. Всевозможные причудливые фигуры из картона, фанеры и ткани: лиры, клинья, круги, воронки, спиралевидные конструкции. Иногда внутри этих тел помещались лампочки. Все это переливалось светом, все вертелось, вибрировало, казалось, что вся эта декорация находится в движении»[27].

Левая федерация

События 1917 года описаны Родченко в воспоминаниях с разными акцентами.

В воспоминаниях о Татлине рассказывается о житейских делах: планах уехать на Урал или в Сибирь, добыче оружия и патронов, ночных дежурствах после февральских событий, избавлении от карабина и патронов после Октября…

«Владимир Евграфович нашел себе японский карабин, а мне – германский, патронов было целый ящик, да еще пулеметная лента и разрывные пули.

Все это я тайно от полиции принес домой, а жили мы с Варварой на Каретно-Садовой у хозяйки, муж которой был выслан как немец Вакхмейстер, я его и не видел. Комнату мы снимали на первом этаже, с двумя окнами. Между рамами под вату я сложил патроны, а карабин повесил за шторой у окна, она и днем и вечером его скрывала.

Там он довисел до Октябрьской революции.

Помню, что при первом перевороте были ночные дежурства во дворе от воров, но ружье было одно на пятерых, и когда пришло мое дежурство, ружья этого не оказалось, а я отказался дежурить без ружья, сказав, что мне охранять нечего, а если ко мне придут воры, то им не поздоровится.

А. Родченко. Беспредметная композиция. 1918

В. Степанова. Москва, 1918

Когда пришел Октябрь, стали ходить и забирать оружие, но мне было жалко отдавать, а больше спрятать было негде. Тогда мы решили с В. Е. спрятать под полом у него в мастерской, но для этого я должен был принести карабин к нему. А как?

Я взял доску чертежную, завернул в бумагу карабин, наружу высунул рейсшину и принес. И о ужас! В. Е. нет дома, дверь заперта. Что делать?

Но над дверью есть дырка. Я в эту дыру и сбросил ружье, написал записку на дверях: “Был, не застал, принес, осторожнее открывайте дверь. Родченко”.

Без меня карабин он запрятал.

А патроны – большую часть Варвара, ходя за хлебом, выбрасывала на бульваре в снег»[28].

В воспоминаниях о Маяковском подчеркивается поддержка «левыми» художниками революции: «Никто из правых не пошел руководить и учить в большевистские художественные школы и учреждения».

«Мы были изобретателями и переделывали мир по-своему».

«Мы создавали новое понятие о красоте и расширяли понятие искусства».

«Мы делали плакаты, писали лозунги, украшали площади и здания»[29].

Действительно, в 1917–1920 годах сложился альянс новой власти и «левого» крыла художников. Они вошли в профсоюзы, школы, наркомат искусства, стараясь в период Военного коммунизма поддерживать и сохранять кустарные производства, создавать новые учебные программы. Обо всем этом Родченко напоминал, потому что сложилась несправедливая ситуация, когда в 1930-е годы все это стало забываться, и среди художников более успешными, выставляемыми, отмеченными наградами оказались мастера реалистического направления, а в архитектуре – неоклассика.

В 1917–1918 годах в течение очень краткого периода развитие искусства происходило также на фоне контактов «левых» художников с анархическими группами. Раздел «Творчество» в газете «Анархия» на какой-то период стал московским рупором революции в искусстве. Здесь регулярно печатаются Малевич, Родченко, Ган. Здесь помещает свою концепцию «динамизм плоскости» Родченко, здесь же призывает своих коллег-художников творить во имя всего нового.

Родченко познакомился с Алексеем Ганом еще во время лекций в клубе анархистов на Сретенке. Здесь выступали, например, братья Гордины[30], Саша Черный. Ган говорил об искусстве. На лекциях Родченко часто видел и архитектора Ивана Жолтовского. Молодая федерация профсоюза участвовала в охране коллекций особняков. Алексей Ган, как редактор, вел раздел Творчество. Как пример текстов-воззваний Родченко, можно привести его призыв к тотальному творчеству жизни:

«Будьте творцами![31]

Как творец-бунтарь, я говорю вам всем, еще способным разрушить, уничтожить все старое, все изжившее, все мешающее, все умирающее, все лишнее, все порабощающее, угнетающее нас.

Вам, стоящим у власти, вам, победителям, говорю: не останавливайтесь на пути революции, идите вперед и, если вам помешают в творчестве жизни рамки ваших партий, договоров, разрушьте их, будьте творцами, не бойтесь потерять что-либо, ибо дух разрушающий есть дух созидающий, и ваше революционное шествие даст вам силы творческой изобретательности и ярким будет ваш путь творчества революции.

Вам, вставшим у власти, вам, победителям, братьям по духу, творцам кисти, пера и резца, вам, которые еще вчера голодали на чердаках, а сегодня комиссары искусства, говорю: не баррикадируйтесь письменными столами своих коллегий и канцелярщиной, помните, что время идет, а вы еще ничего не сделали для своих братьев и они по-прежнему голодны, как и вчера… Помните о творчестве бунтарей!

Вам, стоящим у жизни, всему живущему человечеству говорю: будьте все богами и властителями, не кутайтесь в старые одеяла искусства бабушек, не спите на пуховых перинах любви прадедушек, не жуйте мертвых слов науки. Не пугайтесь жизни бунтарства, стройте свою жизнь без опек и предрассудков, будьте героями для самих себя! Двигайтесь вперед, изобретайте, ищите… Выбросьте, уничтожьте все лишнее, все ненужное. Будьте свободными, вечно юными искателями…»

Родченко полемизирует с критиками, обвиняющими «левых» художников в эпигонстве, и пишет о том, что беспредметное искусство – это передовое, великое творчество России и его нужно внимательно изучать[32]. «Двигайтесь вперед, изобретайте, ищите… Будьте свободными, вечно юными искателями!» – призывает он художников.

В 1917–1919 годах дружба и сотрудничество с Татлиным обрели новый формат: общественный. Созданный в 1917 году Профсоюз художников-живописцев состоял из трех федераций: старшей, средней и молодой. Татлин был председателем молодой, Левой федерации профсоюза, Родченко – секретарем. В секретарских обязанностях Родченко помогала и Варвара Степанова как человек, привыкший к аккуратности ведения дел. Фактически она была организатором заседаний, вела протоколы заседаний. К ней в очередной записке обращается Татлин:

«Дорогая Варвара Федоровна!

Жалею, что не застал Вас, но оставляю на записке что я хотел от Вас, и буду спокоен и уверен, что вы выполните:

1) Нужно устроить заседание Молодой Федерации на пятницу за 1 или 1 1/2 часа до заседания совета.

Программа дня будет:

a) Вопрос об отозвании делегатов из Комиссии по охране памятников и старины при Сов. Раб. и Сол. Депутатов

b) Доклад Татлина о выставке Молодой Федерации.

c) Рассмотрение писем от Клюна и Малевича и отношение к ним».

Татлин просит Степанову разослать повестки и не забыть про Веснина.

Или такая «телеграф-записка»:

«Ал. Мих.

1) С. Басманная 33

Взять 2 угл. Рельефа

2) Занять мастерскую

3) “Лес” (в Театр. Муз.) устроить в Третьяковку.

4) Собрать положение Федерации и сделать доклад о Петрогр.

5) Достать клише.

6) Помнить о полном контакте.

Все

Жму руку Татлин».

Владимир Татлин. Фото 1918 г.

В бумажной папке с протоколами сохранились счета за оплату печати Левой федерации, плакатов. Родченко документирует полученные суммы как секретарь. Протоколы перепечатаны на машинке Степановой. Все эти документы охватывают период с осени 1917 года до мая 1919. И по характеру обсуждаемых тем заметен переход от чисто хозяйственных проблем – к творческим. Всех привлекает идея создания клуба для обсуждения именно художественных, творческих вопросов.

В Заявлении молодой федерации от 4 января 1918 года, отстаивающем юридическое признание прав автономии федераций (в уставе об этом не было написано), говорилось:

«Художники-живописцы объединились в один Профессиональный Союз для защиты своих профессиональных прав и интересов, построили его на трех-федеративной системе, согласно историческому по времени подразделению течений в живописи.

Три федерации равноправные и автономные были приняты за базу для создания Профессионального Союза Учредительным собранием Художников-живописцев 27 мая 1917 г.

Три федерации – на них основан наш Профессиональный Союз как на единственной платформе, которая могла соединить в одно художников-живописцев всех направлений, не давая никому преимуществ, признавая искусство во всех течениях и искренность достижений всех профессионалов-художников.

Три федерации – эта система помирила всех художников, включая самых крайних новаторов и дала возможность им и всем для достижения и закрепления своих правовых и профессиональных интересов».

Состав федераций, характер заседаний иллюстрирует «Протокол № 1 Заседания Совета Профессионального Союза художников-живописцев г. Москвы» от 30.09.1917.

Присутствовали на заседании от старшей федерации: восемь человек (М. М. Галкин, Н. А. Богантов, Е. В. Орановский, Д. Г. Соболев, В. В. Евреинов, Ф. А. Лавдовский, Б. М. Музалевский, Ю. Ю. Клевер) центральной федерации семь человек (И. И. Нивинский, С. В. Олейников, М. А. Добров, В. Е. Богданович, Е. И. Камзолкин, М. В. Леблан, А. В. Келлер), молодой федерации десять человек (В. Е. Татлин, А. М. Родченко, Л. А. Бруни, Л. С. Попова, В. Е. Пестель, Л. Ф. Шехтель, А. А. Осмеркин, И. В. Клюнков, О. В. Розанова, А. И. Иванов)

«– избрание председателей и секретарей, помещение, избрание комиссий (выставочной, аукционной, магазинной, защиты авторских прав и регистрации художественных произведений), текущие дела».

Председатель – И. И. Нивинский

Общий секретарь – В. Е. Богданович

От старшей федерации выбраны – В. В. Евреинов и Е. В. Орановский, центральной – И. Э. Грабарь и А. В. Келлер, Молодой – секретарь Родченко (выборы председателя отложили)

От каждой федерации выбрали выставочные комиссии: Б. М. Музалевский и Ю. Ю. Клевер; А. В. Келлер и М. А. Добров; В. Е. Татлин и К. С. Малевич, в аукционной – И. В. Клюнков, и А. И. Иванов от молодой. В комиссию авторского права – А. В. Грищенко. Помещение думали получить или от Культурно-просветительской секции ССД, или от Литературно-художественного кружка, или договорившись с владельцем какого-либо особняка.

А. Родченко. Беспредметная композиция № 49, 1918

© КОГБУК «Вятский художественный музей»

Протокол подписан Родченко как секретарем.

В жизни у этих федераций были свои имена: старшая именовалась «правой», средняя – «центр», молодая – «левой». Фактически каждая представляла интересы определенных художественных группировок: реалистического направления «Союза русских художников», представителей русского импрессионизма и новаторов, художников-беспредметников.

Конечно, вопросы о заработке, выставках, проведении аукционов стояли остро.

Протокол № 2 от 4.10.1917 полностью написан уже рукой Степановой.

Председателями центральной и молодой федераций избраны Нивинский и Татлин. На очередных заседаниях снова идет поиск места для встреч, все предполагаемые владельцы особняков отказали, Евреинов, как член Учебного комитета Строгановского училища, предлагает обратиться за помощью в Строгановское училище. Из состава профсоюза многие так или иначе были связаны со Строгановским училищем. Например, Василий Евреинов, Игнатий Нивинский, Евгений Орановский, Вера Пестель, как выпускники или педагоги. Татлин просит также магазинную комиссию разработать конструкцию магазина для продажи картин. Тут стоит подчеркнуть это раннее употребление слова «конструкция». Речь идет именно о конструкции, а не об интерьере, развеске работ или правилах продажи. Скорее всего, под конструкцией магазина он имел в виду некий новый тип реализации произведений искусства, объединяющий все процессы, что-то вроде современных галерей.

Беспредметная композиция № 75, 1918

Архивная фоторепродукция 1920 года из собрания Московского музея живописной культуры

На заседании 29 ноября (Протокол № 5) обсуждают выбор помещения для аукциона. Татлин предложил выбрать в Революционный Совет комиссара по искусству, Орановский дает справку о том, что комиссаров не будет, а будет комиссия по постановлению СРД, в которую войдут все художественные организации для охраны памятников. Речь шла не только о музейных собраниях, но главным образом о бывших частных особняках, где хранились коллекции фарфора, гравюр, библиотеки по искусству. Попутно здесь же было рассмотрено заявление Татлина в Революционный Комитет «на предмет получения денег с Якулова» за выполненную по оформлению кафе «Питтореск» работу.

Отдельно велись и заседания Левой федерации. Записали предложение Удальцовой организовывать выставки, доклады, лекции и пр. Говорили о необходимости организовать клуб Левой федерации. В мае 1918 года даже нашлось место для Клуба по адресу Б. Кречетниковский пер., д. 8, кв. 1. Определили порядок проведения персональных выставок: один член федерации может занимать комнату одну неделю, группа – две недели. Выставки открыты по субботам и воскресеньям. Вход для публики – 3 рубля, «для профессионалов искусства» – 1 рубль.

На заседании 17.06.1918 (Протокол № 7) было избрано правление Клуба Левой федерации: Певзнер, Татлин, Удальцова, Осмеркин, Древин, Веснин, Родченко, Розанова. С апреля ввели запись посетителей в клубе, в графе «чей знакомый» сначала писали фамилии членов Левой федерации, потом только фамилии и профессии посетителей.

В субботу 18 мая 1918 г. на открытии персональной выставки Родченко в Клубе Левой федерации помимо художников, записались еще М. Древин, Тумаркин (знакомый Л. Поповой), В. Збук (владелец фабрики, где работала Степанова). 25 мая 1918 года выставка работала последний день.

Интересный документ датирован 18 мая 1919 года – заседание Профессионального Союза художников-живописцев нового искусства. (Протокол № – без номера – машинопись). Председательствовал Павел Кузнецов. А вопросы ни много, ни мало об устройстве музея живописной культуры.

«– Что такое живописная культура?

– Как должен быть устроен Музей живописной культуры в Москве?»

В протоколе отмечено, что все присутствующие против отсылки картин в другие музеи. Картины покупались для московского музея, и он должен быть устроен в Москве.

Это заседание – отзвук происходивших с июня 1918 года в лоне Московского отдела ИЗО Наркомпроса обсуждений о необходимости создания в Москве музея современного искусства. Тогда 18 июня эту идею в форме доклада на Художественной коллегии представили Татлин и Дымшиц-Толстая, а осенью Малевич, также на Художественной коллегии, раскрыл понятие «живописная культура» как профессиональное мастерство художника в работе с цветом, формой и объемом как таковыми и свое понимание задач Музея как «Дворца культуры, цвета и объема». Уже существует комиссия по организации Музея, в которую входит и П. Кузнецов, а с ноября 1918 года начинаются государственные закупки произведений современных художников[33]. И в мае 1919 года Музейное бюро переезжает на Волхонку, появляются надежды на открытие Музея уже как открытого для публики собрания.

К осени 1919 года Профсоюз станет частью Всерабиса (профсоюза работников искусства), а идея института исследования художественного творчества, о которой говорилось на заседаниях Левой федерации, реализуется в проекте Института художественной культуры как научного учреждения, с одной стороны, и Музея Живописной культуры как коллекции современного искусства, с другой. Но все это возникнет уже в 1920 году.

Годы существования Левой федерации – время начала радикальных поисков в живописи и ярких выставок. Среди этих событий: 10-я Государственная выставка, период опытов в визуальной поэзии Степановой, конфликт Малевича и Родченко, рождение живописной серии «Черное на черном» и концепции «Линиизма». Для Родченко и Степановой апогеем этого движения станет 19-я Государственная выставка в 1920 году, создание Института художественной культуры в Москве, приглашение преподавать во ВХУТЕМАСе…

Трудно сказать, задумывались ли они в 1916 году, сидя в уютных креслах в доме Щукина, что столько событий произойдет в течение ближайших двух лет.

Сцена 2

Истоки конструктивизма. Выставка как патент на открытие. Конкуренция и соревнование творцов авангарда

Место действия: залы 19-й государственной выставки на Большой Дмитровке, дом 11.

Время действия: 2 октября 1920 года.

Действующие лица: Александр Родченко, Варвара Степанова, Владимир Маяковский и Лиля Брик.

2 октября 1920 года на открытии 19-й государственной выставки к Александру Родченко подошел Владимир Маяковский и сказал: «Идем, с тобой хочет познакомиться Лиля Юрьевна Брик.

«…Я подошел и познакомился»[34], – записал Родченко.

Это стало фактически и началом знакомства Родченко с Маяковским.

Подобный уважительный стиль общения сохранялся в доме Лили Брик и много позже. Меня, как школьника, попавшего в квартиру Лили Брик и ее супруга Василия Абгаровича Катаняна в 1960-е годы, поразило, что хозяйка дома обращалась к своему супругу на «вы». В этом было что-то от старой, еще дореволюционной традиции. Вспомнить хотя бы Анну Каренину и ее разговоры с супругом.

Для Родченко и Степановой эта выставка отличалась от других выставок авангарда тем, что они здесь выставили наибольшее по сравнению с другими количество произведений. Родченко ввел зрителей в свою лабораторию. Его недавняя серия «Линиизм» в виде проектно-чертежных штудий продолжала принцип каталогизации элементов визуальной формы, которые можно было бы применять как визуальный конструктивный словарь. Сначала его занимали плоскости, потом поверхности и фактуры, далее круги и свечение цвета, а теперь линии, как базовый элемент любого построения. В каталоге записано 38 номеров живописных работ 1919–1920 года. 16 холстов с названием «Композиция» и 22 – с названием «Конструкция». На черном или цветном фоне тонкой кистью аккуратно проведенные по линейке или с помощью циркуля комбинации из одних линий. Вся серия так и называлась: «Линиизм», графика, переведенная в материал живописи. Из графики – 10 проектов подобных же линейных построений на бумаге и 11 линогравюр.

А. Родченко. Композиция № 68 (Натюрморт)

© Пермская государственная художественная галерея

А. Родченко. Проект рисунка для ткани. 1923–1924

А. Родченко. Пространственная конструкция «Круг в круге». 1920–1921

Схема раскроя пространственных конструкций А. Родченко из серии «Плоскости, отражающие свет» (cхема выполнена Вячеславом Колейчуком в 1976 г.)

Степанова выставила холсты с упрощенными геометризованными изображениями мужских и женских фигур. Одни напоминали джазовое трио с таким же геометризованным контрабасом, другие играли в биллиард или шашки, третьи вели беседу, четвертые стояли, сидели или по-разному двигались, фиксируя некие типовые, знаковые, пиктографические состояния. Всего по каталогу у Степановой было 22 номера живописи, 39 графики и 15 линогравюр. Работы также 1919–1920 года.

Их работы выдерживали развеску в одном помещении, дополняя друг друга и в то же время подчеркивая индивидуальность каждого.

Родченко – холодный аналитик, доводивший все до формул построения. Степанова – импульсивный, эмоциональный вариатор, интерпретатор геометрии, показавший синтез абстракции и фигуративности.

Такого количества работ не было ни у кого, кроме Кандинского – 58 номеров! Живопись с 1909 по 1920 год (16 номеров), графика, офорты и ксилографии с 1916 по 1920 год.

В. Степанова. ВАРСТ. Титульный лист для папки линогравюр. 1919

Каталог 19-ой государственной выставки. 1920

А. Родченко. Композиция. Линогравюра. 1920

А. Родченко. Конструкция. 1921. Линогравюра

Степанова упоминает в дневнике, что на открытии выставки было до 1500 человек, во второй день – 750 человек. Это были в основном художники, студенты ВГХМ (Высших государственных художественных мастерских)[35]. Выставка имела успех и свои последствия. Вполне возможно, что именно после нее Родченко приглашают вести занятия на общеживописном факультете, предлагают создать свою мастерскую. В этот момент как раз и формируется установка на «объективные методы преподавания», на принципы обучения азам «живописной культуры», «элементам живописи»[36]. Родченко и начинает учить по своей системе – через подчинение абстрактных композиций линейным схемам, через комбинирование геометрических фигур, через фактурную обработку поверхностей, через пространственное размещение геометрических форм на холсте.

А. Родченко. Линиизм. 1920. Лист с изображением композицинных схем работ

Зал с работами А. Родченко и В. Степановой на 19-ой государственной выставке. 1920

А. Родченко. Конструкция на зеленом (№ 92). 1919

© КОГБУК «Вятский художественный музей»

А. Родченко. Конструкция на коричневом (№ 97). 1919

© Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых

А. Родченко. Конструкция на желтом (№ 89). 1919

© ГМИИ им. А.С. Пушкина

В. Степанова. Танцующие фигуры на белом. 1920

А. Родченко. Эскиз для живописи. 1918.

А. Родченко. Эскиз плаката к выставке «Беспредметников и супрематистов». 1919

Маяковский следил за экспериментами художников, приводил своих знакомых на все интересные выставки. Эксперимент в живописи для него был важной частью нового видения, художественного прогноза. Виктор Шкловский написал однажды, что Маяковский работал в стихах «методами тогдашней живописи». Родченко явно его заинтересовал, так же как ранее Малевич, Татлин, кубофутуристы. На глазах рождалось новое направление, в котором доминировало конструктивное, структурное, проектное начало. Большая часть выставленных Родченко работ назывались «Конструкциями». Дополнением выставки стали архитектурные проекты группы «Живскульптарх» – эскизы будущей архитектуры Николая Ладовского, Владимира Кринского, Александра Шевченко и Родченко в том числе. Конструктивизм означал появление рационального, научного, осознанного подхода к любому виду творчества.

Под картинами висели листки с отпечатанным на машинке текстом «Все опыты». Перед ними – два стула, чтобы с комфортом прочитать весь манифест художника, объяснявшего, что в каждой своей работе он ставит новый опыт, и что лишь сумма всех «опытов» даст представление о его творчестве.

Литература на выставке – это тоже могло заинтересовать Маяковского. Родченко явно становился одной из знаковых фигур. Учитывая все это, поэт и решил познакомить Лилю Брик с еще одним интересным художником, а заодно ввести его в свой круг.

Степанова документировала все события, связанные с этой, да и с другими выставками в дневнике 1918–1920 годов. Она зафиксировала как свидетель и участник конфликт с Казимиром Малевичем, начавшийся в 1919 году во время подготовки посмертной выставки Ольги Розановой[37]. Степанова в это время работала в отделе ИЗО НКП, занималась выставками, а Родченко – в художественно-производственном подотделе, созданном в августе 1918 года, под началом Ольги Розановой. Подотдел помогал сохранению художественно-производственных мастерских не только Москвы и Московской области (деревообделочные мастерские в Абрамцево и Лигачево, керамические мастерские в Рецицах (Гжель) и Вербилках и др.), Петрограда, но и по всей России. В списке упоминаются мастерские подотдела во Владимирской, Смоленской, Пермской, Вятской, Тверской, Иваново-Вознесенской, Олонецкой, Тобольской и Псковской губерниях[38]. Был создан склад художественных материалов для снабжения мастерсиких и для продажи продукции, планировалась серия изданий, инспекторы-художники для поддержки ездили по мастерским, советовали, как наладить работу. Родченко тоже участвовал в этих поездках, сохранились его отчеты о поездках в Сергиевский Посад и село Богородское[39]. Декоративное и народное искусство, как живая традиция, никогда не исчезало из поля зрения художников авангарда. В проект музея Живописной культуры как музея новейших экспериментов в искусстве Родченко предлагал включить примеры иконописи, лубка и вывесок. Иконопись должна была служить примером связи абстрактной живописи не только с традицией цвета и формы, но и с традицией показа мира духовного и мира отвлеченных понятий. Лубок и вывеска – представлять традицию декоративную, синтез слова и изображения, который в полной мере проявится в конструктивистской рекламе.

А. Родченко. Композиция «Черное на черном». (№ 79). 1918. Архивное фото

© ГМИИ им. А.С. Пушкина

В. Степанова. «Стройте авангард революционного пролетарского искусства». Рукописный плакат. 1918

© КОГБУК «Вятский художественный музей»

А. Родченко. Композиция «Черное на черном». (№ 82). 1918

А. Родченко. Композиция. 1920.

В. Степанова. Семья. Линогравюра. 1920

Во время поездки в Мстёрские свободные художественно-производственные мастерские Ольга Розанова заразилась дифтерией, 7 ноября 1918 года скончалась[40]. Посмертная персональная выставка Розановой в январе 1919 года стала I Государственной выставкой Отдела Изо НКП (первой именно в статусе «Государственной» выставки).

Просматривая выставку перед открытием, Степанова вместе с другими художниками-беспредметниками стала протестовать против того, что Малевич повесил на выставке большие черные квадраты как эмблемы супрематизма, как бы обозначая тем самым принадлежность Розановой к своему художественному направлению. Этот момент красочно описан в ее дневнике 11 января 1919 года:

А. Родченко. «Гравюры Родченко». Обложка серии линогравюр. 1919

«Отправились на выставку Розановой я, Древин[41], Стрежеминский[42] (заведующий Выставочным Бюро, принимать выставку Розановой)…

Пришли… Мальчишки и Клюн вешают под вывеской квадрат, черный, огромный, на белом холсте… крайнее возмущение мое и Древина. Кричим мальчишкам – его не вешать, Клюн кричит: “Вешайте!” Мальчишки сначала смутились, потом продолжают…

Мы напали на Клюна, что он приклеивает квадрат Малевича на Розанову… Клюн сваливает все на Малевича, что он здесь ни при чем, что делает все это он по эскизу Малевича…

Поднимаемся на выставку, напали на Стрежеминского, как он это допустил, чтобы приклеить на Розанову марку Малевича. Смотрим выставку. Выставка прямо играет цветом, блестит…

Квадрат подняли и хотят прибивать, но он пришелся как раз в окно беспредметной комнаты… Я поднимаю гвалт. Мы с Древиным нападаем на Стрежеминского, и он требует снять квадрат… Клюн бежит снимать квадрат… Перевешивает карты и еще несколько работ… Клюн заикнулся, что еще есть какие-то украшения для выставки, которые Клюн писал всю ночь…

Идем смотреть… О, восторг! Малевич закатил еще три огромных холста с квадратными черными формами, колоссальных размеров… поднимается ругань… протестуем, этого нельзя вешать на выставке Ольги Розановой, раз она шла к разбиванию квадрата… Требуем, чтобы все эти “украшения” остались Малевичу… Оказалось, что “украшения” могут закрыть весь фасад…»[43]