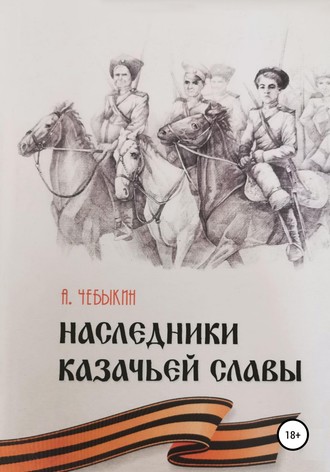

Александр Федорович Чебыкин

Наследники казачьей славы

НОЧНОЙ БОЙ С АБРЕКАМИ

В середине октября лес пожелтел, начала осыпаться листва. Небо стало бездонное, на горизонте просматривалась гряда гор. В Покров казаки хорошо погуляли, справляя одновременно и праздник урожая. Молились в новой церкви – пока без куполов и без убранства. Среди ночи услышали: звякнул колокол и затих. Дий набросил на плечи зипун и вышел из хаты, увидел, как по улице метались люди, а за ними гонялись конники и рубили на всем скаку, поджигали факелами камышовые крыши, те, вобрав в себя летнюю жару, вспыхивали, как порох. Дий забежал в дом, крикнул жене и детям быстро собираться. Анастасии дал команду с малыми детьми к берегу реки, а старшим сыновьям бегом огородами – поднимать казаков. Схватив винтовку, выскочил к дубовой калитке, прицелился в ближайшего всадника. Раздался выстрел, всадник свалился. Второй всадник направил коня на Дия. Дий выстрелил почти в упор. В это время открылась стрельба по улице и со стороны церкви. Дий, перезарядив винтовку, помчался к сараю, готовый быть рассеченным скакавшими всадниками. Подбежал к сараю, стал сбивать замок – не сбивается. Пролез под стреху, откатил пушку к противоположной стене и выстрелил, ворота разлетелись. В это время подбежал кто-то из пушкарей, начали палить вдоль улицы наугад. Стрельба стала стихать. Конники как внезапно появились, также быстро исчезли. Из пожарки вытащили бочки с водой и стали заливать горящие дворы. Убирали с улицы посеченных людей. Урон набегом был нанесен огромный: семь сожженных подворий. От большей беды спасла безветренная погода. Оказалось двенадцать посеченных: четверо мужиков, три женщины, остальные – дети. Три семьи с краю от леса были забраны в плен и угнано много скота. Казаки приданной сотни в курене на краю станицы с вечера гуляли. Когда станичники подбежали к куреню, думая, что казаков перебили, то увидели, что ворота наглухо закрыты. Бревном выбили простенок. Казаки после попойки валялись мертвецки пьяные, в том числе и часовой. Отливали их водой. Казаки фыркали, ругались, отмахивались руками. Сход станицы решил: хватит держать нахлебников, пусть отправляются в свои станицы. Охранять станицу и пастбище будем сами.

С письмом в Екатеринодар отправили делегацию. Решение атамана войска: «Быть по сему!»

СОГЛАСИЕ

Убрали кукурузу. Решили початки сохранить на семена. Ездили на базар в Екатеринодар, там узнали, что кругом идет заселение земель прибывающими переселенцами – как с Украины, так и из центральных губерний России. Мелкие разбои продолжались: то угонят коров из стада, то ограбят обоз, идущий на базар, то нападут на возвращающихся с базара. Посоветовались и решили отправить стариков на переговоры в ближайшее адыгское селение, чтобы жить в мире и согласии. Старики в делегацию попросили Ярослава Митрофановича, отца Дия, как грамотного, наиболее смышленого казака. Послали ходока в аул с сообщением, что будет казачья делегация. Старшины аула собрались в общественной избе. Решили: раз эти люди волею судьбы стали соседями, то остается один путь – жить в мире. Велели привести улицу в порядок, побелить домики, чтобы не позориться перед русскими. Переговоры затянулись на целый день. Старики рассказывали друг другу о тяжкой доле земледельца, если не хватало слов, то объяснялись жестами. К вечеру забили барана, предложили отвечерять и остаться ночевать. Станичники стушевались: ночь для казаков всегда несет опасность. Адыги сумели убедить, что гость для них – это святое, никто казаков не обидит. После сытного застолья гостей разобрали по семьям. Едва ли спали в ту ночь казаки, но было бы позорно показывать свой страх, так и пролежали до утра с закрытыми глазами, держа кинжалы у груди. Утром, отведав горячих лепешек, замешенных на сметане, казаки попрощались. Старики адыги заверили, что из их селения никто не нападет ни на станицу, ни на людей в поле, но за другие селения они ручаться не могут. После этой встречи действительно перестали угонять скот, нападать в поле. Правда, разбои на дорогах были, но реже.

РАССЛОЕНИЕ

Край обживался. Расширялась станица. Подрастало новое поколение. Стали жить вольготнее. Молодые строили добротные дома, рубленые, благо лес рядом. Появились свои мастеровые – печники, жестянщики, кузнецы, шорники, портные. Постепенно укреплялся казачий уклад жизни. Шло расслоение казачества. Хозяйства покрепче сооружали на реке запруды, ставили мельницы, маслобойки, кузницы. Выделилось купечество. В станице построили два магазина. Сход принял решение возводить каменную церковь. Мужчин в станице оказалось больше, чем женщин. Причин тому было несколько. Приезжали парубки – родственники из запорожских станиц и хуторов, тут и оставались. Были и беглые, хотя и существовал приказ пришлых не принимать, но рабочих рук в хозяйстве не хватало, посевные площади увеличивались. Много женщин умирало при родах. Зажиточные казаки держали работников. Бедные казаки зачастую были вынуждены брать в долг, а потом отрабатывать во время сева или уборки, усугубляя и без того тяжкое свое положение. Шло расслоение казачества на зажиточных и голытьбу.

Когда начались боевые действия на Дунае, 42 станичника пошли освобождать братские балканские народы от турецкого ига. Дий, веривший в справедливость и честность казачьей жизни, вдруг заметил, что сынки псаломщиков, купцов, владельцев мельниц и крупорушек исчезли из станицы, а у некоторых появились справки от полкового фельдшера о наличии немощи.

В станице прижилось несколько семей греков. По традиции предков занимались виноградарством. Родственники из Анапы посоветовали выращивать табак, утверждая, что это прибыльное дело. Производство наладилось. Табак кипами отправляли в Ростов, на табачную фабрику. Богатство накапливалось. Детей отправляли учиться в Екатеринодар. Черноволосые, курчавые, со жгучими глазами гречанки сводили с ума молодых казаков.

Сергей Коломиец рос отчаянным. К семнадцати годам перерос своих сверстников. На рубке лозы не было ему равных, но при преодолении рва зачастую перелетал через голову коня. Спасали длинные ноги: успевал вскакивать. Девчата заглядывались на Сергея, но он не обращал на них внимания. Через дорогу в доме грека Христофора Константиади подрастала дочь. Сверстники-казачата прозвали ее козой. Лазила по деревьям, как кошка. Ловко отплясывала греческие и горские танцы. Сергей заслушивался ее звонким нежным голосом. Анна напевала и дома, и в поле. Христофор видел, как краснел Сергей при виде Анны, и предупреждал Дия: «Пусть сынок не заглядывается, не для вас ее рощу. Просватана еще с рождения, такой у нас обычай».

БРАТУШКИ

Из станицы в станицу ходили слухи, что турки издеваются над братскими славянскими народами – болгарами и сербами. В поселке Ильском появился болгарин, бежавший из плена от черкесов, которым его продали турки. Он ко всем обращался со словом «братушки», и казаки прозвали его Братушкой. Болгарин рассказывал о зверствах турок на его родной земле под Пловдивом. Турки вырезали целые селения, оставляя здоровых и крепких для работ в каменоломнях, молодых девушек забирали в гаремы, а подростков – в янычары. Стариков, старух и пожилых убивали. Говорили: «Нечего на них корм тратить». Реки крови текли по селению. Плач и крик он до сих пор слышит и не может забыть этих страшных картин. Речь его была близка и понятна, более точно определяла названия предметов и явлений, чем язык мовы. Братушка просил: «Дайте мне оружие и други понадежнее – и пойдем со мной мстить басурманам за пролитую славянскую кровь!» Набралось около десятка добровольцев, но атаман не разрешил провести эту затею в дело. Сказал: «Погибнете зазря. Чтобы изводить турок, нужна мощная сила, нужна армия и поддержка государя. Без этого получится пустая затея, обреченная на гибель». Братушка доказывал, что многие сербы и болгары ушли в горы и продолжают борьбу. Как только на Кубань прибыл А.И. Хвостов и стал набирать добровольцев. Братушка и с ним трое северских казаков отправились в Болгарию. Сергей переживал, что его не взяли по малолетству, но с весны 1876 года началась подготовка к войне, шло формирование кубанских батальонов.

ПЛАСТУНЫ

Сергей Коломиец попал в 7-й Кубанский пластунский батальон. Атаман Кубанского казачьего войска генерал-лейтенант Н.Н. Кармалин поблагодарил казаков за их стремление помочь братским славянским народам. Две сотни батальона были подчинены есаулу Баштаннику и 7 декабря 1876 года со станции Кущевская были отправлены в действующую армию под Кишинев. Пластуны дали клятву бороться не жалея живота своего и не быть позором для войска. С пластунами Александра Баштанника в разведку через Дунай ходил генерал Скобелев, пластуны души в нем не чаяли.

Сергей мужал на бойкой, своенравной горной реке. Тихий и спокойный Дунай не пугал его, когда он на связке камыша переправлялся ночью через реку. После взятия Систовских высот пластунские сотни вошли в передовой отряд генерала Гурко. При взятии высот турецкая пуля влетела Сергею наискосок в рот и вышла через левую щеку. Кровь долго хлестала. Сергей терял сознание. Три дня провалялся в лазарете. Когда вернулся в сотню, над ним гоготали: «Смотрите, Сергей Коломиец пули глотает! Нам сейчас в бой идти не страшно, все пули проглотит, как щука пескарей!» Сергей сначала стыдился, но потом смеялся со всеми, отшучивался: «Я не только пули могу глотать, но и ядра на лету сдувать!»

Сергей не отходил от Александра Баштанника, который всегда был впереди атакующих – и ни ранения, ни контузии. Пластуны считали его заговоренным. Но 5 июля 1877 года при взятии города Казанлык погиб Александр Баштанник. Сергей под градом пуль вынес с поля боя бездыханное тело есаула. Слезы стояли в уголках глаз, была злость на врага и жажда отмщения.

11 августа 1877 года пуля пробила Сергею правую икру. Сергей не придал этому значения. Рану быстро затянуло, но через три дня усилились боли. В лазарете рану вскрыли, почистили, но она плохо заживала, и в ноябре 1877 года Сергей вернулся в родную станицу с крестом на груди. Из пяти человек, ушедших на дунайский фронт, вернулся только он один. Как стало известно, остальные станичники погибли при обороне Шипки.

В 1879 году с Таманским полком в закаспийский поход ушел старший сын Дия Устин и не вернулся.

СЛУЧАЙ

1881 год. Сборы казаков. Гарнизонный караул выстроился на плацу перед штабом. Взвод, в котором проходил службу Сергей Коломиец, назначен на охрану складов с оружием. Задание ответственное. Казаки знают, что сегодня помощник дежурного по караулам – штабс-капитан Причунда. Никто не знал, прозвище это или фамилия. Просто всегда было на слуху – Причунда да Причунда. Боялись его поболее других офицеров: за малейший пустяк бил кулаком по переносице. Казаки ненавидели его, хотя знали, что он из казачьего рода.

В октябре ночи прохладные. У Коломийца дежурство с трех до пяти – самое тяжелое. В сон клонит, глаза слипаются, хочется куда-нибудь прислониться. Чтобы не уснуть, Сергей штык подставляет под подбородок – больно, но сон одолевает сильнее и сильнее. Тело как будто само прислоняется к стене склада, винтовка сползает к предплечью… Сергея как кто-то шилом ткнул – проснулся и увидел удаляющегося человека. Осмотрелся, а винтовки нет. По-казачьи, по-казачьи следом. Причунда тем временем, поставив винтовку Сергея в пирамиду в караулке, вызвал начальника караула Пестрю. Пока Причунда давал разнос, Сергей тихонько стукнул в окно караулки. Увидел друга Василия Пичку, жестами показал, чтобы тот передал ему винтовку через зарешеченное окно. Схватил винтовку и бегом на пост. Причунда вызвал командира роты сотника Хребто. Начальник караула успел шепнуть Хребто, что Коломиец уже на посту с винтовкой. Причунда вместе с командиром роты и разводящим двинулись на пост. Причунда потребовал, чтобы шли от него подальше. Он наслаждался, как увидит часового без винтовки, как его кулаки будут охаживать казака. Сергей Коломиец заметил их издали и, как положено по уставу, окликнул: «Стой! Стрелять буду!» Ответа нет. Выстрелил в воздух. Причунда приближался. Коломиец прицелился в тулью фуражки штабс-капитана и выстрелил. Стрелок он был отменный. Фуражка отлетела в сторону. Причунда бросился за фуражкой, схватил ее с земли и на четвереньках за пакгауз, там приподнялся и, держась за голову, бегом до караульного помещения. Пуля опалила только волосы. После этого случая Причунда больше не проверял караулы.

БОРЬБА ЗА ЛЮБОВЬ

Вернувшись с Балкан, Сергей увидел, что Анна стала еще краше. Как-то пробегая мимо Сергея, Анна прошептала: «Я молилась за тебя, Сережа, чтобы ты живой и с победой вернулся. Спасибо вам, казакам, за освобождение Балкан. Турки – наши вечные враги!»

Братья обзавелись семьями, отделились. Сергей не спешил, хотя отец с матерью подыскали невесту – дальнюю родственницу. Сергей отшучивался: моя, мол, еще не подросла. Вечерами из-за калитки Анна махала рукой. Однажды Сергей не выдержал и подошел. Взял руки Анны в свои, и как будто молния пробила с головы до ног. Не помнил, что говорил. Когда Анна сказала, что к ним приезжали сваты, Сергей опомнился, выпалил: «Никому не отдам, без тебя жизни нет!» Анна ответила: «И мне без тебя! Сколько надо, столько и буду ждать!»

После этого вечера несколько дней Анна не появлялась у калитки. Сергей спросил у отца: «Не знаешь, что с Анной? Давно ее не видел». Отец замечал, как тоскует Сергей по Анне. Сказал, как отрезал: «Не нашего поля ягодка. Они богатые, к нам относятся с пренебрежением, за голытьбу считают. Мы хоть и победнее их, но чести своей не уроним, забудь ее, сынок!» – «Нет, папа, мы клятву друг другу дали!» – «Тут сваты снова к Константиади приезжали. Анна отказывает всем. Отец неделю как в чулане ее держит, толкует: посидит в темноте, на воде и хлебе – опомнится».

Началась уборка табака, который в том году уродился на славу высокий, шеперистый. Сердце Сергея ныло днем и ночью. Не выдержал, побежал на делянку, где работало семейство Константиади. Анна работала с краю, рядом с порослью молодого бересклета. Сергей тихонько свистнул и помахал рукой. Анна, нагнувшись, сминая стебли табака, бросилась к Сергею. Обхватили друг друга, не помня себя, свалились в густую траву. Была любовь. Договорились, что в полночь Анна будет приходить в сад. Сергей находился в полузабытьи. Лишился сна. При виде Анны его начинало трясти. Так длилось две недели. Дий заметил, что Сергей осунулся, побледнел, плохо ел. Стал присматривать за сыном. Высмотрел, что тот бегает в сад к Константиади. Как-то за ужином Дий спросил: «Ну что, сынок, сватов надо посылать? Смотрю, дело у вас с Анной далеко зашло». Сергей зарделся, выскочил из-за стола, проговорил: «Посылай, батюшка, мочи нет, и дня без нее быть не могу!»

Но не пошел Дий сватать Анну: знал, что откажут, а это позор на всю станицу. Как-то, встретив Константиади у церкви, поздоровался и сказал: «Разговор есть, Христофор, серьезный. Дети наши любят друг друга. Давай не будем мешать им. Соединим их судьбы на радость нам и во славу Господа Бога. По-моему, другой дороги у нас нет». Христофор вскипятился: «Породниться захотел?! К богатству моему руку приложить, на готовенькое прийти?! Не получится!» Дий побагровел, подошел вплотную и с усмешкой ответил: «Напраслину, сосед, наводишь! Мы, Коломийцы, на чужое никогда не зарились! Своим трудом живем, хлеб в поте лица зарабатываем. Победнее вас, но не нищие. Я хочу детям счастья, а вот ты за наживой гонишься. Хочешь выдать Анну за богатея, а этим, кроме горя, Анне ничего не дашь. С Сергеем они жили бы в согласии и дружбе. Далеко зашла у них любовь, дите ждать надо».

Христофор, не сказав больше ни слова, сорвался как ужаленный, побежал домой. Схватив Анну за косы, потащил к фельдшерице, которая определила, что малыш уже большой, сделать уже ничего нельзя – поздно. Православные мы. Грех это – лишать дитя жизни.

Анну отправили в Анапу к родственникам. Сергей два раза верхом ездил в Анапу, но Анну не нашел. Весной жена Христофора сказала Сергею при встрече: «Сынок, казака подарила нам Анна». Через год Сергей разузнал, где Христофор прячет Анну. Снял в Анапе комнату и каждый месяц ездил на свидание с любимой. Родился второй сын. Христофор рассвирепел. Родня Константиади советовала соединить их судьбы, но Христофор уперся на своем: «Единственная дочь ослушалась меня, пошла против воли родителя – не бывать этому!» Распродал хозяйство, забрал Анну с детьми и уехал в Грецию. Письма приходили редко. Дий переживал за Сергея. Когда дошел слух, что Христофор Константиади умер от сердечного приступа, было решено ехать в Грецию за Анной. Хлопотали оба рода – и Константиади, и Коломийцы. Испросили разрешения у атамана войска обратиться с прошением к царице Александре Федоровне. Описали подробности дела. Через месяц пришло высочайшее повеление: казака Сергея Коломийца откомандировать в Грецию за казенный счет, российскому посольству в Греции оказать всяческое содействие в возвращении на родину подданной Российской империи гражданки Анны Константиади с ее сыновьями.

Осенью 1897 года поехали встречать молодых оба рода – Константиади и Коломийцы. Венчали в новой – каменной – церкви. Народ и плакал, и радовался, что наконец соединены эти два любящих сердца, которые сохранили свою любовь в долгие годы разлуки. Святые люди. Славного казака Сергея Диевича Коломийца не стало в 1938 году. Анна прожила долгую жизнь, воспитывая внуков и правнуков.

В 1898 году у Сергея и Анны родился третий сын – Гаврила.

Валентин – сын Гаврилы – в детстве не раз слышал рассказы деда Сергея, как в 1905 году он «ходил на узкоглазых», об отчаянных вылазках пластунов при деревне Донсязя, в долине Цинхе и местечке Цинсяйпао. Вернулся в станицу Сергей Коломиец с отличием на папахе. К этому времени и семья увеличилась. Пять сыновей хотели жить отдельно. Хозяйство растащили по кусочкам на хутора. Сергей перебрался на хутор Михайловский. Земля здесь была иловая, наносная, плодородная. Но на снаряжение и обмундирование денег не хватало. Форму шили под векселя. И когда казаки вернулись с русско-японской войны, многие из них оказались в долгах. Собрались служивые в Северской и написали жалобу атаману Кубанского войска, где сообщали, что вернулись они с войны калеченые, раненые, больные, а с них требуют оплаты векселей. Началось выступление казаков. Целые полки выходили из повиновения. Атаман войска дал указание долги с казаков списать полностью.

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Душный жаркий день. По станице к храму скачет всадник с Вымпелком на пике. Ударили тревожно колокола. Объявлена всеобщая мобилизация. Сергей во второй очереди призыва. Всеобщее воодушевление: «Пора швабам и австриякам дать по зубам, чтобы не лезли к братьям-славянам!» На сборном пункте при осмотре врачи определили, что у Сергея в пояснице сидят осколки с русско-японской войны. Посоветовали: «Посиди пока дома, успеешь навоюешься». Весной 1916 года Сергей снова пришел на сборный пункт, заявил, что не может сидеть дома, когда род Коломийцев на фронте. На коне сидеть было трудно. Через полчаса езды осколки начинали ходить в пояснице, и страшная боль отдавалась по позвоночнику. Направили в батарею коноводом. Батарея беспрестанно была в движении, придавали ее то полку, то дивизии. В Брусиловском прорыве лошади падали от усталости. Солдаты сами впрягались в постромки и тянули пушки. В Карпатах на спуске пушку не удержали. Она сбила Сергея, колесо проехало по ногам. Открытого перелома не было, но кости сильно наджабило. Ходить не мог. Два месяца провалялся в госпитале. Комиссовали. Когда вернулся домой, то увидел страшное запустение. В станице свирепствовал тиф. Люди вымирали семьями. Казаков от болезни умерло больше, чем погибло на фронте. Дух войны улетучивался из станичников. Хотели мирной жизни. Подрастали молодые казаки. У матерей был страх, что заберут их кровиночек и не вернутся они в родные края.

СМУТА

Февральская революция 1917 года. Народ надеялся, что новая власть утихомирит войну. Но провал июльского наступления обозлил станичников. Казаки на сходках возмущались, крестили Временное правительство на чем свет стоит: «Царица дала нам землю, другие цари приумножили ее. Мы им присягали. А кто сейчас у власти?! Те, которые на горе народном множили свои капиталы». С фронта пришел искалеченный брат Гаврилы Иван, который твердил: «При царе в армии был хоть какой-то порядок, дисциплина, худо-бедно обмундировывали, кормили, снабжали боеприпасами, а сейчас – полный развал. Не поймешь, кто командует. Одни кричат: война до победного конца, другие: хватит, навоевались, пошли по домам». Иван доказывал: «Правители, как и цари, приходят и уходят, а народ российский остается. Кто будет защищать Отечество от вражеского нашествия? Турки, наши вечные враги, тут, за хребтом».

В августе с фронта вернулась конная сотня. Жены и дети радовались. Старики возмущались: «На чью агитацию попались?! Кому границу открыли?!» Молодой сотник Пантелей Коломиец отвечал: «Старики, мы за последние сто лет растеряли наши казачьи обычаи, забыли наши корни. Когда-то все были равны перед Богом и друг перед другом, а сейчас только и слышишь: ваше высокоблагородие господин офицер. А ведь раньше мы обращались друг к другу: товарищ, братич. То, что потеряли, надо возвращать. Посмотрите, что делается в станице. Пока казаки воевали, гибли – их семьи разорялись, голодали. А сколько расплодилось мироедов, которые сосут из нас последние капли крови. Так жить больше нельзя! Надо возвращаться к заветам наших предков: жить по совести, делиться друг с другом по-братски. Вспомните, как мы жили, когда прибыли на эту землю. Это была одна семья. В беде и радости мы были вместе, а сейчас родные братья смотрят друг на друга волком, потому что один вывернулся, ему удалось выскочить, обжиться, а другой не успел: то на службе, то в русско-японской войне, а то и пал на полях сражений с германцем. Справедливо ли это?» Старики загудели: «Не было такого в старину. Был один закон: один за всех и все за одного. Все жили одной семьей, в поте лица зарабатывали хлеб и защищали свои поля от врагов!» Иван продолжал: «Царя не посадишь снова на престол, слаб душой оказался. Временщиков тоже не хотим. Власть должна принадлежать народу – снизу доверху выборная, как велось у нас со старины». Старики поддержали: «Верно говоришь, сотник, только как будем выбирать атамана? У нас в станице иногородних стало больше, чем казаков». Иван в ответ: «Предлагаю избрать голову, главу – как хотите назовите, а в помощь ему – советников из наиболее энергичных и смекалистых казаков и казачек». Старики завозмущались: «Этого еще не хватало – казачек в руководство!» Сотник: «Стоп, стоп! Когда казаки были на фронте, кто работал в казачьем правлении? Марфа Коломиец. Верно говорю? Кто вел хозяйство, кто готовил молодежь к жизни? Старикам было некогда: они в поле дневали и ночевали или были в дозорах. Кто ваших внуков и внучек в школе учил? Анна Коломиец. Кто в фельдшерском пункте вас лечил? Аграфена Коломиец. Вот и получается, что, пока мы воевали, наши жены не сидели сложа руки: не только люльки качали, но и жизнь в станице обустраивали». Орина Затруба выкрикнула: «Пусть дед Игнатий голоса не подает! Лучше бы молчал. Вместо того чтобы писарить и делом заниматься, у шинкарки днями просиживал, а по ночам куда бегал, старый кобель!» Ольга Коломиец подтвердила: «Верно служивый говорит. Жизнь не стоит на месте. Много воды утекло. Жизнь требует многие вопросы по-другому решать».