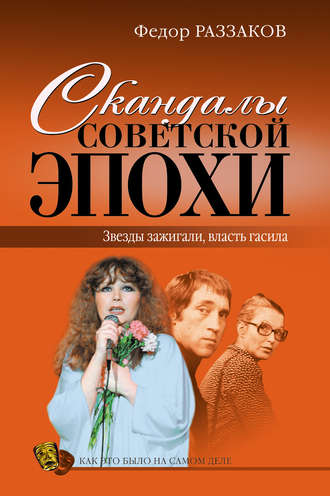

Федор Раззаков

Скандалы советской эпохи

1948

Арчил выбивает глаз

(Арчил Гомиашвили)

Популярный актер театра и кино Арчил Гомиашвили, блистательно сыгравший роль Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев» (1971), в молодости отличался весьма буйным характером и на этой почве становился героем множества скандалов. Один из них закончился для него плачевно – будущего Остапа посадили в тюрьму. Дело было так.

С юных лет Гомиашвили был очень влюбчивым человеком. Когда в конце 40-х он учился в Школе-студии МХАТ, то влюбился в молодую актрису Театра имени Вахтангова Пашкову. Вот как сам артист об этом вспоминал много лет спустя:

«В Театре Вахтангова были три сестры Пашковых, все они были любовницами Рубена Николаевича Симонова. Они все играли мадемуазель Нитуш, и та, которой он симпатизировал, и играла. По этому определяли, с кем он сегодня. Мне младшенькая нравилась. В драке в ресторане гостиницы „Националь“, куда я ее пригласил (это было 7 ноября 1948 года. – Ф. Р.), я кому-то выбил глаз. Хрен знает, кто выбил, – там такая драка была! – но показали на меня…»

Согласно другой версии, Арчил дрался не за Пашкову, а за другую актрису того же театра имени Вахтангова – звезду советского кинематографа Людмилу Целиковскую.

За драку в общественном месте и нанесение тяжелых побоев Гомиашвили светил солидный срок. И он уже не сомневался в том, что обязательно его получит. Но ему повезло. Через два с половиной месяца после ареста в Москву приехала его мать и прямиком отправилась в милицию. Но там ей сказали: договоритесь с потерпевшим – пусть он заберет свое заявление. Мать нашла пострадавшего, и тот заявил, что заберет заявление только после денежной компенсации за причиненное увечье. Пришлось женщине собирать деньги. Это помогло – Гомиашвили скостили срок до двух с половиной лет тюрьмы.

1949

Стиляги

Не успел Советский Союз оправиться от последствий войны с фашистской Германией, как ему была объявлена новая война – на этот раз «холодная». Причем противниками СССР стали его недавние союзники – США и Англия. А поскольку за минувшие несколько лет в СССР появилось значительное число людей, которые стали с симпатией относиться к этим странам, советским властям пришлось приложить немало сил, чтобы попытаться отвадить людей от западного влияния. Эта кампания была названа «борьбой с космополитизмом».

Особенно много симпатизирующих Западу было в среде советской городской интеллигенции и молодежи, которая даже выдвинула в авангард этого процесса своих главных полпредов – так называемых стиляг (молодых людей, одетых преимущественно во все заграничное и любящих все западное, стильное). В Москве у стиляг даже было свое особое место тусовки – правая сторона улицы Горького, именуемая на западный манер Бродвеем. Параллельно со стилягами существовала еще одна категория молодых людей – «штатники» (то есть апологеты всего американского, штатовского). О том, каким раем на фоне нищей и разгромленной после жесточайшей войны Родины рисовалась стилягам и «штатникам» Америка, рассказывает известный джазмен Алексей Козлов:

«Я познакомился через своего сокурсника с Феликсом Соловьевым, жившим с ним в одном доме, в Девятинском переулке, рядом с американским посольством. Помню, как именно в его квартире я впервые увидел из окна территорию Соединенных Штатов Америки, двор посольства за высокой стеной, фирменные машины невиданной красоты, детей, играющих в непонятные игры и говорящих на своем языке. Зрелище это вызывало у меня чувство какой-то щемящей тоски о несбыточной мечте, о другой планете… Иногда мы подолгу смотрели туда, в тот заманчивый мир, испытывая пылкую любовь ко всему американскому…»

Отмечу, что подобного рода космополитизм был присущ большинству молодых людей во многих европейских странах. Ведь Европа после войны находилась фактически в руинах, а Америка представляла из себя настоящий цветущий и блещущий неоновыми огнями оазис. Короче, Штаты изначально оказались в гораздо более выгодном положении, чем Европа, и пользовались этим на все сто процентов. Западной Европе был навязан «план Маршалла», а отказавшийся от него СССР, по мысли американских стратегов «холодной войны», заранее был обречен на тяжелое осадное положение. Несмотря на то, что пассионарная энергия еще сохранялась у большинства советских людей, однако одновременно росло и число тех, кто вообще не понимал, что это такое, и в выборе между советской уравниловкой и американским шиком выбирал последнее (например, как в случае с А. Козловым). Именно чтобы сдержать этот процесс, и была затеяна «борьба с космополитами».

В 1949 году в популярном журнале «Крокодил» (№ 7) появилось одно из первых публичных упоминаний о стилягах. Фельетон Д. Беляева так и назывался – «Стиляга». Приведу ее с некоторыми сокращениями.

«В студенческом клубе был литературный вечер. Когда окончилась деловая часть и объявили танцы, в дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши.

Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую, после чего обнаружились носки, которые, казалось, сделаны из кусочков американского флага – так они были ярки.

Он стоял и презрительно сощуренными глазами оглядывал зал. Потом юноша направился в нашу сторону. Когда он подошел, нас обдало таким запахом парфюмерии, что я невольно подумал: «Наверное, ходячая реклама „ТЖ“.

– А, стиляга пожаловал! Почему на доклад опоздал? – спросил кто-то из нашей компании.

– Мои вам пять с кисточкой! – ответил юноша. – Опоздал сознательно: боялся сломать скулы от зевоты и скуки… Мумочку не видели?

– Нет, не появлялась.

– Жаль, танцевать не с кем.

Он сел. Но как сел! Стул повернул спинкой вперед, обнял его ногами, просунул между ножками ботинки и как-то невероятно вывернул пятки: явный расчет показать носки. Губы, брови и тонкие усики у него были накрашены, а прическе «перманент» и маникюру могла позавидовать первая модница Парижа.

– Как дела, стиляга? Все в балетной студии?

– Балет в прошлом. Отшвартовался. Прилип пока к цирку.

– К цирку? А что скажет княгиня Марья Алексевна?

– Княгиня? Марья Алексевна? Это еще что за птица? – изумился юноша.

Все рассмеялись:

– Эх, стиляга, стиляга! Ты даже Грибоедова не знаешь…

В это время в зале показалась девушка, по виду спорхнувшая с обложки журнала мод. Юноша гаркнул на весь зал:

– Мума! Мумочка! Кис-кис-кис!

Он поманил пальцем. Ничуть не обидившись на такое обращение, девушка подпорхнула к нему.

– Топнем, Мума?

– С удовольствием, стилягочка!

Они пошли танцевать…

– Какой странный юноша, – обратился я к своему соседу-студенту. – И фамилия странная: Стиляга – впервые такую слышу.

Сосед рассмеялся:

– А это не фамилия. Стилягами называют сами себя подобные типы на своем птичьем языке. Они, видите ли, выработали свой особый стиль в одежде, в разговорах, в манерах. Главное в их «стиле» – не походить на обыкновенных людей. И, как видите, в подобном стремлении они доходят до нелепостей, до абсурда. Стиляга знаком с модами всех стран и времен, но не знает, как вы могли убедиться, Грибоедова. Он детально изучил все фокусы танго, румбы, линды, но Мичурина путает с Менделеевым и астрономию с гастрономией. Он знает наизусть все арии из «Сильвы» и «Марицы», но не знает, кто создал оперы «Иван Сусанин» и «Князь Игорь». Стиляги не живут в полном нашем понятии этого слова, а, как бы сказать, порхают по поверхности жизни… Но посмотрите.

Я и сам давно заметил, что стиляга с Мумочкой под музыку обычных танцев – вальса, краковяка – делают какие-то ужасно сложные и нелепые движения, одинаково похожие и на канкан, и на пляску дикарей с Огненной Земли. Кривляются они с упоительным старанием в самом центре круга.

Оркестр замолчал. Стиляга с Мумочкой подошли к нам. Запах парфюмерии разбавился терпким запахом пота.

– Скажите, молодой человек, как называется танец, который вы танцуете?

– О, этот танец мы с Мумочкой отрабатывали полгода, – самодовольно объяснил юноша. – В нем широко сочетается ритм тела с выражением глаз. Учтите, что мы, я и Мума, первые обратили внимание на то, что главное в танце – не только движение ног, но и выражение лица. Наш танец состоит из 177 вертикальных броссов и 192 горизонтальных пируэтов. Каждый бросс или пируэт сопровождается определенной, присущей данному броссу или пируэту улыбкой. Называется наш танец «стиляга-де-дри». Вам нравится?

– Еще бы! – в тон ему ответил я. – Даже Терпсихора в обморок упадет от восторга, увидя ваши 177 броссов и 192 пируэта.

– Терпсихора? Кажется, вы так сказали? Какое шикарное имя! Кто это?

– Терпсихора – это моя жена.

– Она танцует?

– Разумеется. И еще как! В пляске святого Витта она использовала 334 бросса и 479 пируэтов!

– Пляска святого Витта? Здорово! Даже я такого танца не знаю.

– Да что вы?! А ведь это сейчас самый модный танец при дворе французского короля Генриха Гейне.

– А я где-то слышала, что во Франции нет королей, – робко возразила Мумочка.

– Мума, замри! – с чувством превосходства заметил стиляга. – Не проявляй свою невоспитанность. Всем известно, что Генрих Гейне не только король, но и французский поэт.

Гомерический хохот всей компании покрыл эти слова. Стиляга отнес его в адрес Мумочки и смеялся громче всех. Мума сконфузилась, покраснела и обиделась.

– Мумочка, не дуйся. Убери сердитки со лба и пойдем топнем «стилягу де-дри»…

Мума улыбнулась, и они снова принялись за свои кривляния…

– Теперь вы знаете, что такое стиляга? – спросил сосед-студент. – Как видите, тип довольно редкостный, а в данном случае единственный на весь зал. Однако находятся такие девушки и парни, которые завидуют стилягам и мумочкам.

– Завидовать? Этой мерзости?! – воскликнула с негодованием одна из девушек. – Мне лично плюнуть хочется.

Мне тоже захотелось плюнуть, и я пошел в курительную комнату».

1951

Опасные шутки

(Николай Рыбников)

Карьера популярного киноактера Николая Рыбникова могла вовсе не начаться, поскольку, еще будучи студентом ВГИКа, он едва не угодил в лагерь. А поводом к этому была шутка, которую инициировал сам Рыбников. Дело было так.

Одной из граней рыбниковского таланта было его умение мастерски пародировать многих известных людей. Но поначалу это свое умение Рыбников не выносил за стены студенческого общежития, которое находилось в подмосковном городе Бабушкине. Его розыгрыши касались только коллег-студентов. Например, в арсенале Рыбникова был следующий розыгрыш.

Узнав о «темном пятне» в биографии какого-нибудь студента, Рыбников с единомышленниками заманивали бедолагу в свою комнату. Там Рыбников заранее прятался в шкафу и с помощью подключенного к работающему радиоприемнику микрофона имитировал голос диктора. О чем же вещал этот голос? Весь розыгрыш строился на том, что приглашенный в комнату студент выслушивал из радиоприемника всю свою подноготную, включая и самые интимные подробности из собственной биографии. К примеру, один из студентов тайно верил в Бога, посещал церковь. Про это стало известно Рыбникову и K°, которые тут же обыграли этот факт. В другом случае они заставили потеть от ужаса студента операторского факультета, который, будучи в командировке, без разрешения снял на фотоаппарат приграничную территорию.

Все эти розыгрыши доставляли Рыбникову и трем его приятелям огромное удовольствие, чего нельзя было сказать об испытуемых. Иногда голос из радиоприемника доводил их буквально до истерики. Однако, когда правда вскрывалась и довольный Рыбников выходил из шкафа, ни один из испытуемых не решился заявить об этом розыгрыше руководству института. Это и понятно – в таком случае студенту пришлось бы рассказать и о собственных грехах. Таким образом, рыбниковские розыгрыши долгое время не выходили за стены общежития. Так продолжалось до апреля 1951 года, когда Рыбников с товарищами, видимо, утратив элементарное чувство меры, решили замахнуться… на советское правительство. Что же тогда произошло?

В один из последних мартовских дней шутники собрали в своей комнате половину общежития, и Рыбников (все так же прячась в шкафу) голосом Юрия Левитана зачитал правительственное постановление о снижении розничных цен. Согласно этому постановлению, с 1 апреля цены на продовольствие снижались в 5 раз, на винно-водочные изделия в 7 раз, а соль и спички должны были отпускать бесплатно. Ни один из присутствующих в комнате, кроме самих шутников, ни на секунду не усомнился в реальности происходящего и поэтому встретил фиктивное радиосообщение громом аплодисментов и криками: «Да здравствует товарищ Сталин!» и «Слава советскому правительству!»

Между тем последствия этого розыгрыша оказались плачевными для его зачинщиков. Уже через несколько дней после него буквально весь поселок горячо обсуждал постановление о снижении розничных цен и с нетерпением ожидал наступления 1 апреля. В конце концов новость об этом дошла до компетентных органов, которые не имели права остаться безучастными к такому скандалу. Шутников довольно быстро разоблачили и увезли в кутузку. Если учитывать суровость тогдашних времен, то студентам-шутникам грозило как минимум 25 лет строгого режима за антисоветскую пропаганду.

К счастью, следователь, который вел это дело, оказался совсем не кровожадным и не стал заводить на ребят уголовное дело. Что наглядно демонстрирует то, что в советской правоохранительной системе, как и в любой другой, в те годы работали разные люди: и те, кто бездумно размахивал секирой, и те, кто делал это с умом. Поэтому наказание шутники получили минимальное – их исключили из комсомола. А Рыбникова решили вдобавок отчислить и из ВГИКа. Таким образом, весной 1951 года карьера будущей звезды советского экрана могла с позором завершиться, едва начавшись, не вмешайся в ситуацию руководство курса. Справедливо считая Рыбникова одним из лучших своих учеников, оно взяло его на поруки. Отчисления не произошло, но после этого случая он еще долго ходил «тише воды, ниже травы».

Отмечу, что всю эту историю рассказал широким массам свидетель тех событий режиссер Петр Тодоровский в фильме «Какая чудная игра» (1995). Однако в финале он погрешил против истины и закончил дело трагедией: всех участников розыгрыша расстреляли. Сей кульбит режиссера-либерала был не случаен. Чтобы обелить жестокости новой либеральной России, ельцинисты всех собак навешивали на «кровожадных» коммунистов.

1952

Разгон ЦДКА

После войны продолжились скандальные разборки в советском футболе. Причем прежнему конкуренту «Динамо» – спортобществу «Спартак» – пришлось заметно потесниться, а потом и вовсе отойти на второй план. Как же это произошло? Чтобы понять это, надо отмотать время немного назад.

Сезон 1939 года стал последним удачным предвоенным сезоном для спартаковцев. В течение двух последующих лет подопечные Берия были сильнее. Так, в 1940 году сразу три команды общества «Динамо» вошли в пятерку сильнейших: москвичи (1-е место), тбилисцы (2-е), ленинградцы (5-е); в 41-м эти же три клуба вновь были в лидерах (москвичи на 1-м, тбилисцы на 2-м, ленинградцы на 3-м). А потом грянула война, и всем уже стало не до футбола. Всем, но только не Берия. Как показали дальнейшие события, свое унижение в 39-м он не забыл. И спустя два с половиной года после скандальной переигровки тбилисского «Динамо» со «Спартаком» сумел-таки отомстить братьям Старостиным.

Ранней весной 1942 года Николай Старостин заметил, что за ним следят: во время перемещений по городу за его машиной неотступно следовал один и тот же автомобиль с двумя неизвестными мужчинами. Старостин немедленно связался со 2-м секретарем Московского горкома партии Павлюковым (он был страстным болельщиком «Спартака») и рассказал ему о своих подозрениях. Секретарь пообещал разобраться. Но его вмешательство только усугубило ситуацию. За Старостиным действительно следило московское МГБ, собирая на него компромат, а после вмешательства Павлюкова слежку за руководителем «Спартака» доверили центральному аппарату МГБ. Там у Старостина заступников не было. И 20 марта Николая Старостина, а также его братьев Андрея, Петра и Александра арестовали. А чтобы общественность не возмущалась, распространили информацию, что братьев взяли за… расхищение народного добра. Судя по всему, Берия не ставил целью физическое уничтожение братьев, а стремился к одному – устранить со спортивного горизонта своих главных конкурентов. Поэтому братьев не расстреляли, а сослали в разные лагеря. Но жили они там более-менее сносно, поскольку давно считались кумирами нации. И ни один зэк, даже самый отпетый, их пальцем не тронул. Да что там уголовники, когда даже некоторые из коллег, причем динамовцы, помогали братьям чем могли. Так, знаменитая конькобежка Мария Исакова, любимица динамовского руководства, лично приехала в Киров и вручила Николаю Старостину 500 рублей. Она серьезно рисковала: узнай об этом поступке Берия, и конькобежка не только была бы лишена всех своих спортивных званий, но и свободы. К счастью, все обошлось.

Между тем репрессии в «Спартаке» в значительной мере повлияли на выступления футбольной команды в возобновившемся после войны первенстве страны. Так, в сезоне 1945 года красно-белые оказались лишь седьмыми. Кто взял первое место, читатель, надеюсь, догадался – подопечные Берия динамовцы столицы. Кроме этого, еще два клуба общества «Динамо» вошли в пятерку сильнейших: тбилисцы стали четвертыми, ленинградцы – пятыми. Стоит отметить, что динамовцы Москвы в 1945 году отличились не только у себя на родине, но и поставили на уши родину футбола чопорную Англию. Усиленное двумя «варягами» (В. Бобровым и Е. Архангельским), «Динамо» сыграло четыре матча с лучшими английскими клубами и добилось феноменального успеха: две игры выиграли и две свели вничью. Соотношение мячей тоже было в пользу москвичей: 19:9.

Ничего не изменилось и в несколько последующих лет: в 46-м «Спартак» был 6-м, в 47-м – 8-м, а вот динамовские клубы Москвы и Тбилиси обязательно входили в тройку сильнейших. Правда, горькую пилюлю «Спартаку» подсластили две победы в Кубке СССР в 46-м и 47-м годах.

Как водится, свято место пусто не бывает. Вместо «Спартака» у Берия появился другой конкурент – ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии). Министерство обороны после войны обрело настоящую силу и мощь и сумело собрать под свои знамена лучших спортсменов страны, поскольку теперь «право первой ночи» при отборе игроков перешло к ним (до войны это право было за «Динамо»). Одним из таких талантов, например, был гениальный футболист и хоккеист Всеволод Бобров, который в игре один стоил чуть ли не половины команды соперников.

Как мы помним, в 45-м Бобров в составе «Динамо» ездил на товарищеские матчи в Англию, блестяще себя там зарекомендовал, но приглашения играть за этот клуб так и не дождался – селекционеры «Динамо» его просто проглядели. Зато армейцы подсуетились. Как результат: в 1946–1948 годах ЦДКА трижды брал «золото» чемпионатов страны именно с Бобровым в составе. И как ни старался Берия, однако ничего не мог противопоставить гегемонии армейцев. Даже потеря в 46-м соперником двух таких форвардов, как Бобров и Федотов, не помогла бело-голубым изменить ситуацию в лучшую для себя сторону (к слову, травмировали их те же динамовцы, только киевские – Лерман и Махиня, что расценивалось многими болельщиками как целенаправленный заказ из Москвы).

В те же годы на спортивном горизонте Берия возник еще один конкурент – сын вождя всех народов Василий Сталин, который взялся курировать команду ВВС. Курировал он ее своеобразно, в том же духе, что и Берия: сманивал перспективных игроков всевозможными благами в виде квартир, высоких зарплат и т. д. На почве сманивания игроков у Берия и Василия постоянно возникали стычки. Но особенно Берия возненавидел Василия после того, как тот в 1948 году попытался вызволить из заключения Николая Старостина и сделать его главным тренером ВВС. Этого Берия допустить никак не мог.

Как только Старостин прибыл в Москву, бериевские ищейки выследили его и заставили вернуться обратно в Киров. И как Василий ни старался, но повернуть историю вспять ему не удалось. Старостина он тогда так и не заполучил, зато переманил к себе Бобра – Всеволода Боброва. И во многом благодаря его стараниям в 1950 году футбольная команда ВВС добилась самого высокого своего результата – взяла 4-е место, пропустив вперед себя ЦДКА, а также московское и тбилисское «Динамо».

Между тем в 1948–1949 годах «Спартаку» удалось дважды войти в тройку сильнейших и взять «серебро» чемпионата. У «Динамо» показатели были лучше: в 48-м оно взяло «серебро», а в 49-м стало и вовсе чемпионом. Однако Берия своих попыток развалить народную команду не оставлял и обратил свой взор на одного из лучших спартаковцев – 24-летнего полусреднего нападающего Сергея Сальникова, который за пять лет пребывания в команде забил 64 гола.

Лицом и статью этот игрок напоминал голливудского актера и считался одним из самых одаренных футболистов союзного чемпионата. Его мечтали заполучить в свои ряды многие команды, но Сальников «не продавался» – с 1941 года он начал свою спортивную карьеру в юношеской команде «Спартака» и предавать свой клуб не собирался. Но Берия использовал коварный ход: пригрозил Сальникову, что если он не перейдет в «Динамо», то за решетку отправят… родителей футболиста. Так, в 1950 году Сальников вынужден был надеть на себя бело-голубую форму. Однако динамовцам это не помогло – «золото» чемпионата-50 взяли армейцы, а Кубок СССР достался «Спартаку», который в финале разгромил бело-голубых со счетом 3:0. Разъяренный Берия за этот провал сослал главного тренера динамовцев Михаила Якушина в почетную ссылку – в Тбилиси. Новым тренером «Динамо» стал Николай Дубинин, но и ему не удалось оправдать оказанного ему доверия: в сезоне-51 москвичи и вовсе заняли 5-е место, а армейцы снова были при золотых медалях (горькую пилюлю Берия подсластили тбилисцы, которые взяли «серебро»).

И все же в 1952 году Берия сумел-таки устранить конкурента, приложив руку к расформированию ЦДКА. Формальным поводом к этому стал провал советской сборной по футболу на Олимпиаде-52 в Финляндии. Причем в той сборной играло всего… трое армейцев, но для Берия этот факт значения не имел. Наши проиграли сборной Югославии 1:3, и это поражение было приравнено к политическому, – Сталин с Тито были врагами. Поэтому, когда Берия пришел к вождю народов с докладом и заявил, что ведущую скрипку в той провальной игре играли армейцы (хотя худшим игроком был его земляк – футболист тбилисского «Динамо» Чкуасели), Сталин одним махом подписал указ о расформировании «команды лейтенантов». Правда, Берия и его «Динамо» это опять не помогло: чемпионом страны в том году стал другой конкурент Лаврентия Палыча – «Спартак». Он же победил и через год, хотя тбилисское «Динамо» было в шаге от «золота». Но Берия это уже не волновало: в июне 53-го он был арестован, а в декабре его расстреляли. Причем приговор привел в исполнение генерал Батицкий, который был… ярым болельщиком ЦДКА.