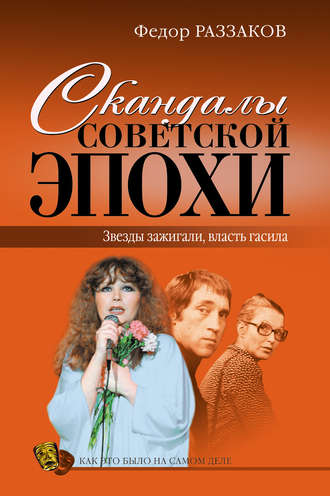

Федор Раззаков

Скандалы советской эпохи

Ату поэта-2!

(Евгений Евтушенко)

Минуло четыре года после зубодробительной статьи в «Комсомольской правде» против Евгения Евтушенко, как вдруг ранней весной 1963 года поэт оказался в эпицентре куда более грандиозного скандала, который едва не поставил жирный крест на его поэтической карьере. А поводом к этому скандалу послужило то, что Евтушенко, будучи в служебной поездке во Франции, позволил себе отдать для публикации в парижский еженедельник «Экспресс» свою автобиографию в стихах, не одобренную советской цензурой. Такого поступка родные власти простить ему не смогли, тем более что именно в те дни Хрущев взялся «вправлять мозги» интеллигенции за ее заискивания перед Западом. В итоге была дана команда хорошенько «пропесочить» поэта на страницах СМИ.

22 марта 1963 года в газете «Известия» публикуется стихотворение Сергея Михалкова под названием «Молодому дарованию». И хотя фамилия Евтушенко в нем ни разу не фигурировала, однако всем было понятно, кто является прототипом героя этого произведения. Цитирую:

«Ты говорил, что ты опальный,

Негосударственный поэт,

И щурил глаз в бокал хрустальный,

Как денди лондонский одет.

Ты говорил: «У вас медали,

Ваш труд отметила страна,

А мне не дали – я в опале,

Таких обходят ордена».

…И те, которым безразлична

Судьба твоя, звезда твоя,

С тобой целуются цинично,

Как закадычные друзья. —

Наш прогрессивный! Самый честный! —

Мы слышим их нетрезвый клич,

Но ведь бывает, как известно,

И прогрессивный паралич!..»

В те дни в Москве прошел IV Пленум правления Союза писателей СССР, где чуть ли не каждый оратор счел за честь посклонять имя Евтушенко. Стенограмму пленума опубликовала «Литературная газета» 30 марта. Приведу отрывки лишь из нескольких выступлений.

Г. Марков: «А то, что произошло с Евтушенко, если говорить всерьез, по-мужски – а мы здесь в большинстве старые солдаты, – это же сдача позиций. Это значит уступить свой окоп врагу… Сибиряки за это не поблагодарят т. Евтушенко. Сибиряк в нашей стране, по моим представлениям, – это человек, который стоит на передовых советских позициях, а не подвизгивает нашим врагам…»

Л. Новиченко: «Евтушенко, при всем хорошем, что у него есть, что им сделано, ввел своим личным примером в поэзию молодых совершенно чуждый нашей литературе тип поэта-фрондера, политикана, делателя собственной славы… Евтушенко – человек очень необразованный и вообще, и в смысле марксистского образования, марксистского мировоззрения».

Ю. Жуков: «Евтушенко выступает с позиций определенной философии, которая расходится с тем, чему учит нас партия. Он отказывается встать по одну сторону баррикады, разделяющей два мира, и предпочитает „витать над схваткой“ и защищать некую абстрактную „правду“…»

Поскольку «Литературку» в Советском Союзе читали в основном в интеллигентских кругах, а значит, в число посвященных в перипетии скандала с Евтушенко могло быть вовлечено ограниченное число людей, было решено расширить этот круг «посвященных». И в тот же день 30 марта по Евтушенко ударила все та же «Комсомольская правда», которая считалась одной из самых читабельных газет в стране. Там была помещена большая статья за подписью сразу трех авторов: Г. Оганова, Б. Панкина и В. Чикина. Статья называлась хлестко – «Куда ведет хлестаковщина». Приведу из нее лишь некоторые отрывки:

«Теперь истории литературы известны две автобиографии поэта Евгения Евтушенко. Одна из них написана для Союза писателей, другая – для парижского еженедельника „Экспресс“. Эти два документа сильно разнятся. В том числе и размерами: в первом – полторы страницы скромного рукописного текста – „родился, учился, публиковался…“, в другом – чуть ли не сто страниц рассуждений, предсказаний, откровений и откровенностей…

Чувство, которое мы испытали, прочитав «исповедь» Е. Евтушенко, в двух словах можно было бы выразить так – крайнее недоумение. Трудно решить, чего здесь больше – наивности или невежества, самообольщения или откровенной хлестаковщины, заблуждения или политического юродства? Впрочем, судите сами…

«Я пошел в „Форум“ в День Победы. Это был особенный день… Люди смеялись, целовались, плакали. Они полагали, что все самое худшее позади и началась лучшая жизнь…»

И вот – венец его рассуждений:

«Русский народ… работал с ожесточением, чтобы грохот машин, тракторов и бульдозеров заглушал стоны и рыдания, прорывавшиеся из-за колючей проволоки сибирских концлагерей…»

Если бы весь этот вздор был опубликован в нашей стране, то любой успевающий школьник уличил бы автора. Но «исповедь» опубликована в капиталистической стране, в реакционном буржуазном журнале, она написана для читателя, имеющего весьма смутное представление о нашем обществе, его истории и проблемах. Этот читатель может легко принять глупости за откровение, позерство за искренность.

Полуправда опаснее лжи. Солжет тот, кто скажет, что путь революции был устлан розами; кто умолчит об испытаниях и жертвах, принесенных народом во имя великой цели, кто закроет глаза на трагедии времен культа личности. Но трижды солжет тот, кто скажет, что не было ничего, кроме страданий; кто попытается вычеркнуть из памяти все то, что завоевано, построено, взращено на земле социализма.

Нет, недалеко ушел автор «исповеди» в своих рассуждениях от того, что ежедневно преподносит западному читателю реакционная пропаганда, пытающаяся набросить тень на все, чем живет, чем гордится и во что верит советский народ. Между тем сам Евтушенко нимало не сомневается в том, что каждое его слово – откровение, и откровение пророческое…

Если теперь сопоставить эту драматическую фигуру почти пророка, встающую со страниц «исповеди», с поэтом Евгением Евтушенко, известным советским читателям, перед нами откроется картина редкостного раздвоения личности. Вроде бы в одно и то же время существовали сразу два Евтушенко.

Первый, вспомните, со страниц комсомольских газет писал о красоте будничного труда пастуха и архитектора, призывал своих сверстников-поэтов ехать на великие стройки коммунизма, взволнованно приветствовал Глезоса, и Хикмета, и Стиля. От лица второго автор «исповеди» заявляет теперь на страницах «Экспресс»: «Я не мог писать ничего в стиле эпохи. Я сочинял только интимные стихи, рассматривая их как форму протеста против официальной поэзии». Первый, как и другие поэты, в ту пору искренне верившие в Сталина, посвящал ему свои строки, связывал с именем Сталина наши победы, и было бы нелепо упрекать его в этом. Второй же, внимая «внутреннему голосу» и «шепоту совести», оказывается, уже давным-давно «начал понимать ответственность и вину Сталина». «Я, – подчеркивает Евтушенко, – был бдителен на свой лад…»

Видимо, до сих пор Евтушенко не дал себе труда хоть сколько-нибудь серьезно разобраться во всем происшедшем. Выступая на IV Пленуме правления Союза писателей СССР, он как будто бы и не скупился на громкие слова, называя «позорным легкомыслием» факт своего сотрудничества в реакционной буржуазной прессе. Однако из этой его речи явствует, что он не осознал всей глубины своих ошибок. Ничем иным не объяснишь, что, оценивая теперь свою «автобиографию», он сожалеет лишь о том, что она «написана слишком поспешно», что «в ней много неточных формулировок» и что он-де «забыл о нравах зарубежной прессы».

Гневно говорили на пленуме СП советские писатели о позорном поступке Евтушенко, о политической хлестаковщине, гражданской безответственности, замешенных на дрожжах самовозвеличивания… Ведь это – вихляние легкомысленной рыбки, уже клюнувшей на червячка западной пропаганды, но еще не почувствовавшей острия и воображающей, что она изумляет обитателей океана грациозной смелостью своих телодвижений. А удильщикам из буржуазных газет и журналов уже не терпится насладиться добычей.

Мы не хотим усматривать в поступке Е. Евтушенко злой умысел. Но он должен понять – есть предел всему, в том числе и состоянию политической инфантильности. Он должен понять – нельзя без конца падать, а потом подниматься, отряхиваться и делать вид, будто ничего не произошло. Можно в конце концов набить себе такой синяк, что он останется навсегда несмываемым родимым пятном».

7 апреля «Комсомольская правда» опубликовала отклики читателей на эту статью. Приведу лишь некоторые из них.

М. Поляков, медработник, Москва: «Кто дал ему право клеветать на наших советских людей, на нашу Родину? Даже делая скидку на полную политическую неграмотность Евтушенко, простить ему этого бреда, позорящего нашу жизнь, нельзя».

П. Бажанов, капитан запаса, председатель Сочинского горсовета: «Тяжело оскорбил Евтушенко бывших фронтовиков. Он, не нюхавший пороха, он, не проливший и капли крови за родную землю… Если бы мертвые… узнали, что какой-то поэт через восемнадцать лет после Великой Отечественной войны найдет душевное облегчение в Мюнхене от рукопожатий артистки, тогда как рядом вновь маршируют фашистские молодчики, грохают танки реваншистов… они бы не простили, сочли бы проступок за предательство».

Надо отдать должное газете, она привела на своих страницах не только мнения «против», но и «за». Правда, последних было опубликовано всего… одно. Некто Л. Баев из Ленинградской области написал: «Своей статьей вы хотели вызвать у читателей чувство презрения к поэту, хотели представить его чуть ли не в виде изменника. У меня лично такого впечатления не создалось. Я понял лишь, что Евтушенко не тверд в своих взглядах и что он постоянно ищущий человек. Ни в чем не сомневаются лишь тупые догматики и люди, не имеющие собственного мнения. Разве можно написать для поэта устав и четко определить его обязанности?..»

8 мая в «Комсомолке» публикуется выступление Юрия Гагарина на Всесоюзном совещании молодых писателей. Из него следовало, что первый космонавт Земли тоже не остался в стороне от скандала с Евтушенко, посвятив поэту некоторую часть своего доклада. Гагарин сказал следующее:

«Я не понимаю вас, Евгений Евтушенко. Вы писатель, поэт, говорят, талантливый. А вы опубликовали в зарубежной прессе такое о нашей стране и о наших людях, что мне становится стыдно за вас. Неужели чувства гордости и патриотизма, без которых я не мыслю поэтического вдохновения, покинуло вас, лишь только вы пересекли границы Отечества? А ведь без этих чувств человек нищает духом… обкрадывает свое творчество… В своей недоброй памяти „Автобиографии“ Евгений Евтушенко хвастается тем, что он, дескать, никогда не изучал никакой электротехники и ничего не знает об электричестве. Нашел чем хвастаться! С каких это пор невежество порою возводится в степень некой добродетели?..»

К слову, Евтушенко на Гагарина за эти слова не обидится и спустя год примет его приглашение выступить в Звездном городке. Но это будет позже, а пока вернемся в весну 63-го.

Помимо перечисленных выше изданий, свое «лыко в строку» вставили и другие периодические издания огромной страны. Их было так много – от «Правды» и «Советской Латвии» до «Учительской газеты» и журнала «Донбасс», – что приводить их все нет смысла. Поэтому ограничусь лишь двумя изданиями.

«Литературная Россия», 12 апреля 1963 года, В. Федоров: «За сребреники, которые Евгений Александрович получил в Париже, его теперь сравнивают с Иваном Александровичем Хлестаковым. По-моему, это не совсем точное сравнение. Мне вспоминается образ из романа „Молодая гвардия“ – Евгений Стахович, двойником которого в жизни был скользкий хлюпик Геннадий Почепцов. Считаю, что поступок Евтушенко пахнет не хлестаковщиной, а стаховщиной… Именно Московское отделение СП, по меткому определению моего однофамильца Василия Федорова, „пустило Дуньку в Европу!“.

Журнал «Пограничник», № 10, май 1963 года, А. Мигунов: «Подобно автору „Доктора Живаго“ Евтушенко оплевывает Великую Октябрьскую социалистическую революцию, заявляя, что она не принесла народу ничего, кроме страданий… Пресмыкаясь перед империалистическими заправилами реакционной прессы, Евтушенко искажает историю советского общества, клевещет на советский народ, бросает тень на советский строй».

Дальше всех в своем неприятии поступка Евтушенко пошел его коллега Сергей Михалков, который написал о нем очередную басню – «Синица за границей». И ее опять напечатала главная газета страны «Правда» (4 июня). Вот она:

Бездумной, легкомысленной Синице

Однажды довелось порхать по загранице.

Попав в заморскую среду

И оказавшись на виду

У иностранных Какаду

И у Павлинов с пышным опереньем,

Синица стала с непонятным рвеньем

Чернить родной свой лес.

К Синице тотчас был проявлен интерес:

В ее родном краю

Пока что у нее не брали интервью —

А здесь вокруг скрипят чужие перья,

Колибри у нее автографы берут…

Синичка верещит: «Уверена теперь я,

Что по достоинству меня оценят тут!»

От лести у нее «в зобу дыханье сперло»,

И из нее такое вдруг поперло,

Что даже Попугай – столетний старичок

Ей бросил реплику: «Попалась на крючок?!»

Пожалуй, за границу

Не стоит посылать подобную Синицу!

И Евтушенко после этого скандала, действительно, перестали выпускать за рубеж. И практически перестали печатать. Однако опала сошла на нет достаточно быстро – после того, как в 1964 году поэт написал поэму «Братская ГЭС», которую официальные власти встретили с одобрением.

Костолом из Киева

(Йожеф Сабо)

Футболист Йожеф Сабо начал свой путь в спорте в 1955 году, когда стал играть за заводскую команду в Ужгороде. Играл хорошо, после чего его пригласили в основной состав ужгородского «Спартака». А весной 1959 года на Сабо положило глаз киевское «Динамо». С тех пор на долгие годы эта команда стала для Сабо родной. В ее составе он стал чемпионом СССР в 1961 году. А два года спустя карьера Сабо в футболе едва не завершилась после того, как он оказался в центре громкого скандала.

Инцидент произошел 13 июля 1963 года во время игры киевлян с московским «Торпедо» на поле стадиона имени Ленина в Лужниках. Матч завершился оглушительным поражением гостей 1:7. Однако тот матч запомнился не только этим, а также грубой игрой, которую показали обе команды. За все 90 минут игры судья показал несколько желтых карточек игрокам обеих команд, а также три красные – были удалены один игрок «Торпедо» и два игрока «Динамо». Одним из них был Йожеф Сабо, который совершил жестокий поступок – прыгнул на ногу молодому игроку москвичей Сидорову и нанес ему тяжелое увечье.

На следующий день этот поступок стал поводом к появлению на страницах «Комсомольской правды» заметки «Грубиянам не место в футболе» (публикация шла без подписи). О поступке Сабо в ней писалось следующее:

«Судья выгоняет нападающего динамовцев Сабо, который сломал ногу молодому торпедовцу Сидорову.

Сабо уже снискал себе печальную популярность грубияна на футбольном поле. Он не впервые удаляется с поля, много раз наказывался судьями, но по-прежнему своим поведением портит впечатление от выступления всей команды киевлян, которые неоднократно доказывали, что могут побеждать противников умной, техничной игрой.

Сабо противопоставляет себя коллективу. Например, совсем недавно после кубкового матча со «Спартаком» он демонстративно отказался ехать в Ленинград, где должен был выступать за олимпийскую сборную СССР. Вчерашний поступок Сабо переполняет чашу терпения. Таким не место в нашем футболе…»

Помимо «Комсомолки», этот вопиющий случай был освещен еще в ряде центральных изданий (в «Советском спорте», например), после чего 17 июля на свое заседание собралась спортивно-техническая комиссия. Она вынесла решение: дисквалифицировать Сабо до 1 августа 1964 года с тем, чтобы через год вновь вернуться к этому вопросу и в зависимости от поведения наказанного решить его дальнейшую судьбу. Однако все разрешилось куда как быстрее.

У киевского «Динамо» были весьма влиятельные заступники не только в Киеве, но и в Москве, и именно они помогли Сабо. Уже 28 марта 1964 года дисквалификация с него будет снята и он вступит в новый сезон в составе киевского «Динамо». А вот торпедовец Сидоров долгое время проведет в больнице и на футбольное поле сможет вернуться только 14 месяцев спустя – это случится 11 сентября 1964 года. Однако полученная травма так и не позволит этому футболисту заиграть в полную силу, из-за чего он закончит свою футбольную карьеру уже в следующем году, хотя было ему на тот момент всего 20 лет.

Между тем Сабо продолжит играть в футбол еще восемь лет – до 1972 года. В составе киевского «Динамо» он еще трижды станет чемпионом СССР (1966–1968), дважды завоюет Кубок СССР (1964, 1966). В 1965–1972 годах Сабо неоднократно будет привлекаться к играм за сборную СССР. В 1966 году он получит своеобразный «привет от Сидорова»: на чемпионате мира во время игры со сборной ФРГ Сабо тоже сломают ногу.

Повесив бутсы на гвоздь, Сабо станет тренером: возглавит ворошиловоградскую «Зарю», киевский СКА, днепропетровский «Днепр». В 90-е годы Сабо станет тренером сборной Украины. В наши дни он работает в своем родном клубе – киевском «Динамо».

Из Свердловска «с любовью»

(Е. Леонов / М. Менглет / В. Коренев / О. Бган)

В конце 50-х – начале 60-х в советском кинематографе появилась целая плеяда молодых «звезд», которым многие пророчили блестящее будущее. Среди них были: Ольга Бган (ярко дебютировала в 1956 году в фильме «Человек родился»), Майя Менглет («Дело было в Пенькове», 1958; «Исправленному верить», 1959), Владимир Коренев («Человек-амфибия», 1962). Увы, но эти прогнозы так и не оправдались. Громко заявив о себе в дебютных фильмах, эти звезды затем как-то затерялись, и хотя фильмы с их участием продолжали выходить на экраны страны, однако такого успеха, какой им сопутствовал в первых ролях, уже не было. Да и пресса этих исполнителей мало поддерживала, видимо, опасаясь своими восторженными рецензиями захвалить молодые дарования. А вот критиковать их зазорным почему-то не считалось.

22 октября 1963 года в газете «Советская культура» было опубликовано письмо свердловчанина Бориса Когана, в котором автор учил уму-разуму целую группу популярных актеров театра и кино, среди которых были и названные выше «звезды». Статья была озаглавлена «Контакты и контракты» (Пусть заговорит совесть!). В письме сообщалось следующее:

«В августе этого года гостем Свердловска был Московский драматический театр имени К. С. Станиславского.

На рекламных стендах города появились в изобилии афиши, извещавшие о циклах встреч с киноактерами П. Глебовым, Е. Леоновым, Е. Урбанским, М. Менглет, О. Бган, Н. Веселовской, В. Кореневым, Д. Ритенбергс. Эти циклы проходили в Доме культуры железнодорожников и в Доме культуры имени Дзержинского, в двух крупных заводских клубах и в клубе аэропорта…

Часть этих встреч была интересной, прошла на высоком уровне. Но, увы, только часть и, к сожалению, меньшая. Если разговор Е. Урбанского был проникнут сознанием ответственности за свою работу в кино, взыскательностью настоящего художника, то выступления М. Менглет, например, были поверхностны и вызывали недовольство многих зрителей. Да и у других артистов почти все выступления, непродолжительные по времени, сводились в основном к беглому перечислению сыгранных в кино ролей и рассказу о том, как снимался тот или иной фильм. «Сверхзадача» таких встреч была очевидна: показаться зрителям «в натуре» и еще раз пожать лавры прошлых успехов.

Однако помимо «сверхзадачи» кое-кто из актеров ставил перед собой и другие цели. Все выступления были платными, и, следовательно, их бурная активность носила отнюдь не бескорыстный характер. Работники Свердловского отделения «Знания» с возмущением вспоминают, например, о том скандале, который учинила им М. Менглет, требуя себе двойной – сверх положенного – гонорар…

Далеко не все артисты, снискавшие себе громкое имя в кино, показали себя на сцене театра на должной высоте, не все оправдали ожидания зрителей. И О. Бган, и М. Менглет еще далеко до подлинного сценического мастерства, им предстоит овладеть многими секретами профессии. И В. Кореневу, делающему первые шаги на сцене, вряд ли сослужит хорошую службу откровенная ставка руководства театра на его известность как участника фильма «Человек-амфибия». И в «Первом встречном», и в «Жизни и преступлении Антона Шелестова», где он играет роли одного плана, «блатные эпизоды», сцены в «малине» поставлены с особым усердием и явным учетом популярности молодого актера. Привлекательны внешне, но внутренне однообразны, подчас рассудочно-холодны образы Н. Веселовской. И даже такой талант и сочный актер, как Е. Леонов, нет-нет да и поплывет по теплым волнам популярности, сыграет «на публику», как это было у нас в спектакле «Де Преторе Винченцо», где именно из-за этого гибель Винченцо казалась случайностью, а не закономерностью, и трудно было ощутить дух трагикомедии…

Перед Театром имени К. С. Станиславского у нас в Свердловске гастролировали вахтанговцы. Какую благородную скромность, достоинство советского художника, какое чувство коллективной ответственности за лицо театра проявили они!..

Хорошо бы и Театру имени К. С. Станиславского последовать примеру вахтанговцев! «Организованное» раздувание популярности, носящее вдобавок коммерческий характер, едва ли принесет пользу театру и актерам, особенно молодым. Надо воспитывать в них чувство коллективной ответственности, стремление идти вперед, а не собирать проценты с прошлых успехов».