Эрнст Гомбрих

Искусство, восприятие и реальность

Мы подходим к области карикатуры, а точнее к пограничью между карикатурой и портретом, где царят стилизованные персонажи, всякого рода актеры публичной сцены, сознательно примеряющие на себя ту или иную маску. Вспомним наполеоновский чуб и привычку императора стоять, заложив руку за борт жилета: считается, что эту позу подсказал ему актер Тальма. Она стала настоящим даром небес для имитаторов и карикатуристов, ищущих формулу наполеоновских амбиций, – равно как и другие ухватки, воспринятые наполеонами помельче, с которыми нам приходится мириться.

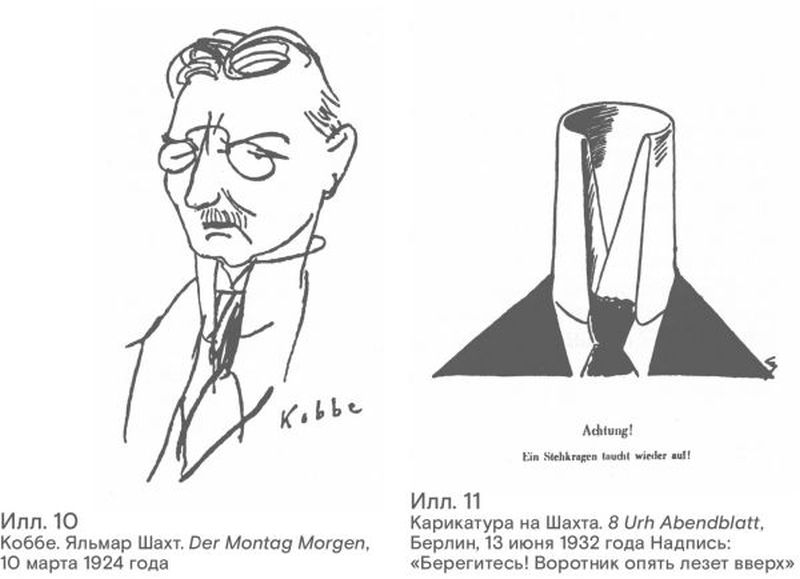

Тривиальность такой растиражированной черты не так уж важна – главное, чтобы она неизменно узнавалась. Ялмар Шахт, финансовый гений Гитлера, имел обыкновение носить высокий крахмальный воротничок. Собственно, такой воротник намекает на социальный тип несгибаемого пруссака, вращающегося в кругу благонамеренных сановников. Любопытно было бы выяснить, насколько высота воротника Шахта превышала средний показатель для его класса; так или иначе, эта «аномалия» прилепилась, и постепенно воротник заменил человеческий образ. Маска поглотила лицо (илл. 10 и 11).

Если эти примеры о чем-то и говорят, то в первую очередь о том, что, как правило, мы видим маску прежде, чем заметим лицо. Под маской в данном случае понимаются кричащие отличия, отклонения от нормы, выделяющие человека из толпы. Любое отклонение, привлекающее наше внимание, может служить опознавательным знаком и избавляет нас от дальнейшего всматривания. Дело в том, что изначально мы запрограммированы не на восприятие сходства, а на поиск отличий, девиаций, которые бросаются в глаза и застревают в памяти. Этот механизм служит безотказно, пока мы пребываем в знакомой среде и должны подмечать мельчайшие, однако крайне важные черты, которые отличают одного человека от другого. Но стоит только появиться непредвиденной выразительной черте – и механизм заклинивает. Европейцы считают, что все китайцы на одно лицо, китайцы то же самое думают о европейцах. Может, это и не совсем так, однако само это убеждение отражает существенную особенность нашего восприятия, которую можно сравнить с тем, что в психологии восприятия называется эффектом маскировки, когда сильное впечатление блокирует более слабое. Яркий свет маскирует модуляции неярких оттенков в непосредственной близости от него, так же как громкая интонация маскирует следующие за ней тихие модуляции звука. Такие необычные черты, как узкий разрез глаз, моментально приковывают наше внимание и мешают воспринимать более тонкие отличия. Отсюда – эффективность любого необычного, бросающегося в глаза признака в качестве маскировочного средства. На одно лицо для нас не только китайцы, но и все мужчины-европейцы в одинаковых париках, как, например, члены клуба «Кит-Кэт» XVIII века, чьи портреты выставлены в лондонской Национальной портретной галерее.

В какой степени эти портреты представляют типы или маски, а в какой – индивидуальное сходство? Совершенно ясно, что при ответе на этот важный вопрос возникают две трудности: одна очевидная, другая, пожалуй, не настолько. Очевидная трудность, общая для всех портретов, созданных до появления фотографии, – у нас практически нет объективных сведений о внешности изображенных, кроме редких прижизненных или посмертных масок либо прорисовки в виде силуэта. Неизвестно, узнали бы мы Мону Лизу или Улыбающегося Кавалера[18], если бы увидели их во плоти. Вторая трудность проистекает из того факта, что маска нас очаровывает и тем самым не дает разглядеть лицо. Приходится прилагать усилия для того, чтобы отрешиться от парика и увидеть, сколь различны эти лица, но даже и в этом случае изменившиеся с тех пор представления о манерах и приличиях, о социальных масках и их выражениях мешают нам разглядеть в личине личность. Искусствоведы, описывая определенные периоды и стили, часто подчеркивают, что портреты того времени сводились скорее к типам, а не к индивидуальному сходству, однако многое зависит от того, какой вкладывается смысл в эти понятия. Как известно, даже стереотипные образы племенного искусства воплощают в себе индивидуальные отличительные черты, которые ускользают от нас, поскольку мы не знакомы ни с тем, кто изображен, ни со стилистическими условностями, характерными для его племени. Одно, впрочем, ясно: мы вряд ли способны воспринять старинный портрет так, как его предполагалось воспринимать до того, как моментальная фотография и экран распространили портретное сходство, сделав его обыденным. Нам сложно осознать всю значимость заказного портрета, который должен был олицетворять социальный статус и успех модели и передать ее черты потомкам как память, а грядущим векам – как памятник. Конечно, в подобной ситуации портрет приобретал совсем иной вес. То, как художник прочитывал черты модели, влияло на восприятие ее при жизни и полностью перенималось после смерти: теперь можно на это не надеяться и этого не бояться, поскольку многочисленность наших изображений делает такой психологический перекос невозможным.

Неудивительно, что изобретение фотоаппарата вызвало неприятие и озадаченность в художественной среде. Некоторые аргументы, выдвигавшиеся в XIX веке против самой возможности фотографического сходства, нас изумляют, поскольку многие сегодня предпочтут театральному портрету Ференца Листа работы Франца Ленбаха (илл. 15) блистательный снимок Надара (илл. 14), представляющий великого виртуоза со всеми его бородавками. Но опять же мы вынуждены признать, что никогда не знали Листа лично.

Вопрос, собственно, в том, способны ли мы увидеть фотографии так же, как их видели поначалу. Беспристрастная камера и телеэкран полностью изменили наш подход к образам наших современников. Фоторепортаж, показывающий Ференца Листа нашего времени – Святослава Рихтера – на репетициях, без фрака (илл. 16a, 16b), в XIX веке был не только технически невозможен, но и оказался бы неприемлемым психологически: наших дедушек он бы поразил как неприличием, так и абсолютной неузнаваемостью.

И всё же, хотя моментальная фотография и видоизменила портрет, она позволила нам более отчетливо увидеть проблему сходства, тогда как в былые века ее не могли даже сформулировать. Моментальная фотография привлекла наше внимание к парадоксу запечатления жизни в кадре, к замораживанию игры мимики в остановленном мгновении, возможно, нами даже не замечаемом в потоке событий. Благодаря работам Джеймса Гибсона в области психологии восприятия мы яснее сознаём решающую роль, которую играет непрерывный поток информации во всех наших взаимодействиях со зримым миром[19]. Мы стали немного лучше понимать, на чем основывается то, что можно назвать искусственностью искусства, то есть сведение информации к одномоментным сигналам. Грубо говоря, если бы кинокамера, а не резец, кисть или даже фотопластина, была первым регистратором человеческой физиогномики, проблема, которую язык в своей мудрости обозначает словосочетанием «уловить сходство», никогда бы не встала перед нами с такой остротой. Кадр из фильма не может оказаться столь же провальным, как моментальная фотография, потому что, даже если человек на нем пойман моргающим или чихающим, в последовательности кинокадров возникшая гримаса вполне объяснима, тогда как на соответствующем фотоснимке она может остаться неразъясненной. В этом смысле чудо не в том, что на некоторых снимках запечатлено нехарактерное для человека выражение, а в том, что и фотоаппарат, и кисть способны абстрагироваться от движения и при этом создавать убедительное подобие не только маски, но и лица, живой мимики.

Разумеется, ни художник, ни даже фотограф не смогли бы полностью преодолеть ступор замершего изображения, если бы не особенность восприятия, которую я описываю в Искусстве и иллюзии как «вклад смотрящего». Нам свойственно проецировать жизнь и экспрессию на замершее изображение и привносить в него – из собственного опыта – то, чего в этом изображении на самом деле нет. Именно эту нашу особенность проецировать и обязан в первую очередь «подключить» портретист, желающий возместить отсутствие движения. Он должен так задействовать неоднозначность выражения зафиксированного лица, чтобы многообразие потенциальных прочтений создало иллюзию жизни. Неподвижное лицо должно представать средоточием нескольких возможных мимических движений. Один профессиональный фотограф однажды сказал мне с простительным преувеличением, что ищет такие выражения лица, которые вбирали бы в себя все остальные. Глядя на удачные фотопортреты, мы убеждаемся в важности такой неоднозначности. Нам не интересно видеть модель в том антураже, где ее фотографировали. Нам хочется иметь возможность абстрагироваться от этого воспоминания и увидеть действия модели в более типичных жизненных ситуациях.

Проиллюстрировать это может история одной из самых удачных и известных фотографий Уинстона Черчилля как главы воюющей державы. Юсуф Карш мне рассказывал, что премьер-министру совсем не хотелось позировать для этой фотографии во время визита в Оттаву в декабре 1941 года. Фотографу были предоставлены всего две минуты, пока Черчилль шел из зала заседаний парламента в вестибюль. Когда премьер приблизился с хмурой миной, Карш выхватил у него изо рта сигару, чем привел его в бешенство. Но гримаса, которая фактически была всего лишь мимолетной реакцией на ничтожное событие, стала поистине вызовом врагу со стороны британского лидера, а в конечном счете и своего рода памятником исторической роли Черчилля[20].

Эксплуатировать двусмысленность и многозначность насупленных бровей – прием, бесспорно, не вполне обычный для фотографов. Чаще они просят нас улыбнуться, хотя, согласно расхожему представлению, достаточно сказать «чиз», и губы сами собой сложатся в улыбку. Застывшая улыбка, безусловно, неоднозначный символ одухотворения, который использовали в искусстве для придания большего сходства с жизнью еще со времен архаической Греции. Самый знаменитый пример, разумеется, Мона Лиза Леонардо да Винчи: ее улыбка стала предметом бесконечных и порой крайне причудливых толкований. Пожалуй, больше узнать об этом эффекте мы сможем, если сравним известную теорию с неожиданной, но удачной практикой.

Роже де Пиль (1635–1709), которому мы обязаны первым подробным разбором теории портретной живописи, советует художнику прислушаться к следующему:

Выразительность и правдоподобие портретам придает не точность рисунка, а согласие всех частей в тот самый момент, когда нужно точно уловить настроение и темперамент модели. ‹…›

Немногие художники были достаточно радивы, сводя вместе все части: иногда рот улыбается, а в глазах грусть; порой глаза веселы, а щеки впалые; из-за этого в работе появляется фальшь, неестественность. Соответственно, нужно помнить, что, когда модель делает вид, что улыбается, ее глаза прикрыты, уголки губ подняты в направлении ноздрей, щеки слегка надуты, брови разведены[21].

Если мы сопоставим этот дельный совет с типичным портретом XVIII века – например, с очаровательной пастелью Кантена де ла Тура, на которой изображена его любовница мадемуазель Фель (илл. 18), мы увидим, что глаза ее вовсе не прикрыты, как это бывает при улыбке. Тем не менее сочетание весьма противоречивых черт, серьезного взгляда и тени улыбки, создает эффект едва уловимой зыбкости: выражение, колеблющееся между задумчивостью и насмешкой, что одновременно интригует и завораживает. Да, игра эта довольно рискованна, чем, возможно, и объясняется превращение этого эффекта в своеобразную формулу светских портретов XVIII века.

Лучшим средством против «неестественности» или застывшей маски всегда считалось утаивание, а не выявление тех или иных противоречий, которые могут воспрепятствовать зрительской самопроекции. Именно об этом приеме Джошуа Рейнолдс говорит в своем знаменитом анализе нарочито эскизного стиля портретов Гейнсборо, который я привожу и обсуждаю в Искусстве и иллюзии. Похожего эффекта стремились достичь и фотографы, такие как Эдвард Стайхен, сочетая различные приемы освещения или печати, в частности размывая контуры лица и тем самым пробуждая зрительскую самопроекцию; равно и художники-графики – например, Феликс Валлотон в своем портрете Малларме (илл. 19) – добивались того же результата, прибегая к упрощению, которое широко обсуждалось на рубеже веков[22].

Нас захватывает эта игра, и мы по праву восхищаемся работами художника или карикатуриста, умеющего вызвать сходство, как говорится, «несколькими смелыми штрихами», выделив главное. Однако любому художнику-портретисту также известно, что настоящие трудности начинаются тогда, когда ты вынужден двигаться в противоположном направлении. Каким бы искусным ни был первый черновой набросок, его еще нужно не испортить на пути к завершенному портрету, так как чем с большим числом элементов приходится иметь дело, тем труднее сохранять сходство. С этой точки зрения опыт художника-академиста, пожалуй, более интересен, чем опыт карикатуриста. В высшей степени обстоятельные и поучительные размышления о трудностях, связанных с улавливанием сходства, мы найдем в книге, посвященной практическим вопросам портретной живописи, написанной Дженет Робертсон, чьи работы относятся к традиции формального портрета:

…постепенно приучаешься находить определенные ошибки, которые могут привести к неправдоподобному выражению лица. Не слишком ли «резко» передана какая-то черта? Проверьте, не чересчур ли близко посажены глаза; с другой стороны – не кажется ли взгляд излишне «отсутствующим»? Удостоверьтесь, что глаза не слишком далеко разнесены: зачастую рисунок может быть и верен, но чрезмерно или недостаточно наложенная тень может сблизить глаза либо увеличить расстояние между ними. Даже если вы уверены, что нарисовали рот верно, а в нем всё равно что-то не так, проверьте оттенки рядом с ним, особенно над верхней губой (то есть областью между носом и ртом); ошибка в тонировке этой области может привести к тому, что рот будет либо изрядно выпячен, либо втянут, что немедленно скажется на выражении лица. Если вы чувствуете, что что-то не так, но не можете понять, что же именно, проверьте положение уха. ‹…› Ухо не на должном месте искажает общее впечатление от лицевого угла, но дряблость или щекастость можно убрать, не прикасаясь к тем чертам, с выражением которых вы безуспешно боролись[23].

Это описание художницы, смиренно выслушивавшей критику неспециалистов, весьма полезно, – в частности, потому что раскладывает по полочкам конкретную связь между формой лица и тем, что автор называет его выражением. На самом деле она имеет в виду не столько игру черт, сколько то, что Петрарка именует aerem, «атмосферой» лица. Нужно помнить, что выражение лица совсем не то же самое, что мимика. В конце концов, расстояние между глазами и лицевой угол зависят от строения черепа, а оно неизменно, и тем не менее художница обнаружила, что они радикально влияют на то фундаментальное свойство, которое, пожалуй, можно считать господствующим выражением. В фактах сомневаться не приходится. Задолго до того как человечество изобрело психологические лаборатории, художники систематически проводили эксперименты, в ходе которых установили эту зависимость. В Искусстве и иллюзии я отдаю должное самому дотошному и изощренному из этих экспериментаторов, Родольфу Тёпферу[24], выведшему формулу, которую я предлагаю называть «законом Тёпфера»: любое очертание, в коем мы можем усмотреть лицо, пусть и плохо нарисованное (илл. 20), ipso facto обладает таким (господствующим) выражением и индивидуальностью[25]. Почти через сто лет после Тёпфера Эгон Брунсвик[26] запустил в Вене знаменитую серию опытов с целью выявить эту зависимость. Его исследования подтверждают чрезвычайную чуткость нашего физиогномического восприятия к малейшим изменениям; незначительная корректировка расстояния между глазами, которую, скорее всего, никто не заметил бы в нейтральной конфигурации, способна полностью изменить выражение лица манекена, хотя далеко не всегда можно предсказать, как именно она на это выражение повлияет.

При всём при том в ходе обсуждения собственных и чужих открытий Брунсвик предостерегал от обобщения его результатов:

Человеческая внешность, и в особенности лицо, представляют собой крайне плотную совокупность бесчисленных переменных, какую мы вряд ли обнаружим в когнитивных исследованиях.

Далее он предупреждает, что введение любой новой переменной может свести на нет эффект, наблюдаемый при взаимодействии остальных переменных. Однако – и это рефрен его непростой методологической книги – «то же самое касается и всего комплекса жизненных и поведенческих проблем»[27].

Можно сказать, что в определенном смысле Брунсвик подстрекает невинного гуманитария очертя голову броситься туда, куда боятся ступить ангелы, вооруженные инструментами факторного анализа. Как мы уже видели, взаимодействием переменных на лице занимались как портретисты, так и изготовители масок. Брунсвик отсылает своих ученых читателей к книге специалиста по гриму. Я не удивлюсь, если опыт в этой области позволит пролить свет на самые неожиданные вещи. Возьмем хотя бы головной убор и то, как он влияет на форму лица. Когда пространство вокруг лица расширяется, в игру вступают два противоречивых психологических механизма. Эффект контраста, представленный в известной иллюзии (илл. 22), может зрительно сузить лицо. Однако мы помним иллюзию Мюллера-Лайера (илл. 23), из которой следует, что добавления с обеих сторон должны, скорее, расширять лицо. Но если верно, что малейшее изменение расстояния между глазами приводит к заметному изменению выражения лица, и если Дженет Робертсон права, когда говорит, что широко посаженные глаза придают лицу «отсутствующее» выражение, то выбрать между этими двумя взаимоисключающими иллюзиями нам поможет следующий опыт. Попробуем скрыть безобразную прическу на одном из веласкесовских портретов испанской принцессы, чье лицо обычно поражает своей скорбной одутловатостью (илл. 24). Разве после того, как мы удаляем боковые расширения (илл. 25), взгляд не становится живее, энергичнее и даже умнее? Глаза явственно сближаются, что заставляет думать: это эффект по типу иллюзии Мюллера-Лайера.

Именно в этой сфере взаимодействия между внешней формой и внешним выражением нужно искать ответ на наш вопрос о том, как художник компенсирует отсутствие движения, как создает образ, который в объективном смысле не имеет сходства с моделью по форме и цвету, но, по ощущению, имеет схожее выражение.

Многое можно понять из рассказа Франсуазы Жило (илл. 26) о том, как Пикассо рисовал ее портрет (илл. 27), – рассказ этот поразительно подтверждает наши рассуждения. По ее словам, художник первоначально думал писать вполне реалистический портрет, но, поработав некоторое время, заявил: «Нет, этот стиль не годится. Реалистический портрет совершенно не передает тебя»[28]. Она в тот момент сидела, но он сказал: «Я не вижу тебя сидящей… Ты отнюдь не пассивный тип. Вижу тебя только стоящей».

Потом вдруг вспомнил, чтó Матисс говорил о моем портрете с зелеными волосами, и согласился с этой мыслью. «Матисс не единственный, кто может придать твоим волосам зеленый цвет». Мои волосы обрели форму листа, и после этого портрет превратился в символический цветочный узор. Груди Пабло изобразил в том же округлом ритме. Лицо в течение этих фаз оставалось вполне реалистическим. И не соответствовало всему остальному. Пабло пристально в него вгляделся. «Лицо надо писать совсем по-другому, – сказал он, – не продолжая линий уже имеющихся форм и пространства вокруг. Хотя оно у тебя довольно длинное, овальное, чтобы передать его свет и выражение, нужно сделать его широким овалом. Длину я компенсирую, выполнив его в холодном цвете – голубом. Оно будет походить на маленькую голубую луну».

Пабло выкрасил лист бумаги в небесно-голубой цвет и принялся вырезать овальные формы, в разной степени соответствующие новой концепции моей головы: первые две были совершенно круглыми, следующие три или четыре вытянутыми в ширину. Кончив вырезать, нарисовал на каждой маленькими значками глаза, нос и рот. Потом стал прикладывать вырезки к холсту, одну за другой, смещая каждую чуть влево, вправо, вверх или вниз, как ему требовалось. Ни одна не казалась полностью подходящей, пока Пабло не взял последнюю. Перепробовав остальные в различных местах, он уже знал, где ей находиться, и, когда приложил ее к холсту, вырезка выглядела как раз на месте. Была вполне убедительной. Пабло приклеил ее к непросохшим краскам, отошел в сторону и сказал: «Вот теперь это твой портрет»[29].